书画修复 华光重现

2022-03-22郑星萍

郑星萍

摘 要:中国书画是东方艺术的瑰宝,也是世界艺术宝库的精华。伴随着书画的发展,装裱工艺也应运而生,成为别具一格的东方艺术。书画装裱与修复密不可分,只有经过装裱或修复,书画才能长久保存、延长寿命、华光重现。书画装裱、修复这一精湛的手工技艺在修复师们口传心授、言传身教、代代相传的传承下,在各个历史时期都能得到继承、发展和完善,有鲜明的时代特色、民族风格,是中华民族的骄傲。

关键词:中国书画;装裱;修复

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.01.010

在中国五千年的历史长河中,中国历史与中国美术如胶似漆、如影随形。在古代,我国不仅出现了岩画、壁画等早期的艺术文化,随着历史的发展、社会的进步,中国四大发明之一造纸术出现,之后东汉蔡伦改良了造纸术,人们开始把书法、绘画创作在纸上,纸从此成了书画类文化传播的重要载体之一,极大推动了书画文化的传播和发展。

中国书画是了解和弘扬我国文化的实物载体之一,是人类物质文明和精神文明融合的产物。在全国各博物馆的各类藏品中,书画纸质类文物相对而言最娇贵,也最难保存。因为中国书画大都是基于水墨之上的创作,纸张作为中国书画创作的重要载体之一,这些材料质地纤薄,在装裱的过程中又加入面粉、水、明矾等材料,不易长期保存。而且有些书画年代久远,加之以前保存条件和保存环境有限,作品遇光、遇热、遇潮都易出现霉变、污迹、虫蛀、变色、变脆等现象,从而导致书画本体破损、掉色、殘缺、甚至面目全非等现象,这就更需要文物修复师们有丰富的“临床经验”和娴熟、高超的胆识以及与此相同的技艺,才能让“奄奄一息”的古旧书画重生、华光重现,继续流芳百世,焕发其艺术价值和历史价值。

1 完善文物基本信息并制订修复方案

古旧书画修复是一项专业性和技术性很强的传统手工艺,残损书画的修复虽很重要,但一定要慎之又慎。明《装潢志》曰:“前代书画,传历至今,未有不残脱者。苟欲改装,如病笃延医。医善,则随手而起,医不善,则随剂而毙。”①如果没有遇到技艺精湛的巧工良匠,宁可暂不修复,以免造成无法弥补的损失。

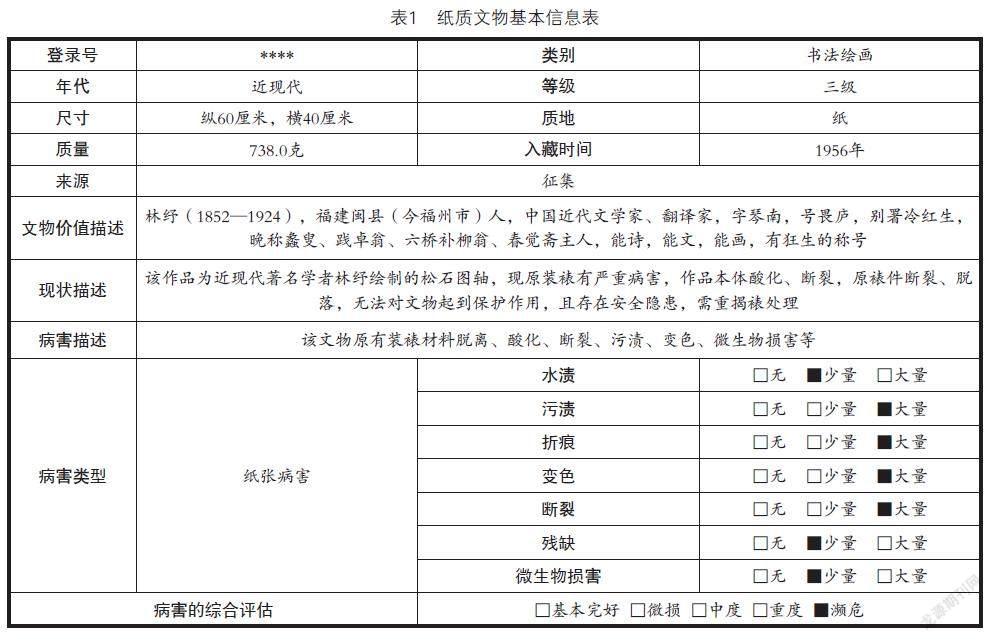

每一幅书画作品修复之前,首先要采集、完善各种的文物信息,制订修复方案。文物的基本信息包括所修复文物的名称、创作年代、尺寸、来源、质地等信息,收集的内容应尽可能详细,同时要拍摄相应的高清图片资料,文物如有缺损,可同时寻找或加工合适的修补材料。根据收集的资料对文物进行分析对比、评估、建档,同时讨论并制订修复方案。

以修复福建博物院《林纾设色松石图轴》为实例,此幅作品为林纾早期创作的作品,1956年由上海文物管理委员会调拨入福建博物院,早期因保管环境和条件有限,书画作品受潮,纸张生出霉斑、pH酸碱度降低、作品断裂、纸的拉升力降低……原裱件受损严重(图1),无法打开展览(表1)。

2 文物修复流程

2.1 消毒与除虫

福建地处亚热带季风气候,一年有半年以上属于高温高潮湿天气,这种环境不利于纸质类文物的保存。书画属有机类文物,吸湿性强,易受温度、湿度等因素影响滋生各种微生物,这些微生物繁殖能力极强,对纸质类文物影响大,为防止文物中霉菌等各种微生物的交叉传播,我们会对文物进行除虫和消毒处理。

针对此幅作品,我们本着对文物的最小干预原则,采用药熏法,药物有较强的杀虫、杀菌作用,且高效挥发,对文物和人危害较小。我们将专用药物和书画作品本体共同放入专用的文物箱中,密封保存,待药效挥发完,便可取出文物。

2.2 清洗与除污

“清画”是书画修复的第一步。洗,主要是对画心上的尘灰、污渍、霉斑等进行清洗。“洗画”要尽可能采用传统物理清洗方法,避免化学试剂对纸张造成损害。长期实践证明,传统方法的纯水清洗,适用于中国书画,并对纸、绢、绫等不会造成较大损害。

《林纾设色松石图轴》画心酥脆、断裂严重,清洗前,我们需先在工作台铺上塑料布或皮纸,轻轻打湿画面,小心舒展画心,拼接、对齐并检查画心的完残程度。清洗时画心朝上,用70~80摄氏度的热水(纯净水或蒸馏水为宜)淋洗画面,淋去画面吸附的污染物,在淋洗的过程中,热水应浇在排笔上,排笔紧靠画心,热水不能直接冲在画心上,流动的水会让已拼接好的画心飘浮发生移位,要避免冲起茬口,冲破画心。热水由上而下,淋去尘污,而后再用干净的毛巾吸出污水,对于污渍较严重的画面,可循环数次冲洗,直到将黄褐色水基本排净为止。淋洗画心时一定要把握好水的温度、力度及冲洗的次数,以画面干净、色彩不脱落为基本准则,避免给书画本体造成二次损害。

2.3 揭旧、揭心

在旧画修复的整个过程中,揭心是重要环节,明代周嘉胄在《装潢志》中记载:“书画性命,全关于揭。”②揭的关键又在揭命纸。命纸又称画心的托纸,是直接接触画心,既对画面有保护作用,又使书画作品更加出色、出彩,犹如书画的性命,故称之为命纸。揭命纸时要胆大心细,揭画力度不慎会把原画心揭去半层,也有不小心揭伤画面的,使画意失色、失神。

对旧画揭裱,《装潢志》中曰:“恃在良工苦心施迎刃之能,逐渐耐烦,致力于毫芒微渺间,有临渊履冰之危。”③因此旧画的揭裱不可操之过急,每一次面对破损的旧画时,都要准备充分,不仅需要修复师们有精湛的技艺和“补天”之手,也需要专注严谨的工作作风,更需要如履薄冰、心细如发的工作态度。在遇到年代久远、画心酥脆、断裂严重、伤痕累累或糨糊中加入其他成分的旧画时,更得小心翼翼,在揭旧的过程中无论采用揭、揉、搓等何种方法,均应保持画背清洁、厚薄均匀,既要干净地揭去旧纸,又要保护画心的完好性。因此在揭心时,每一过程甚至每一个细小动作的轻重缓急都与作品的完好程度息息相关,工作中的修复师们不仅要有充足的耐心、细心,更需要积累大量丰富的临床实践经验。

本幅作品由于画心及裱件均受损,因此将原画废旧的镶料裁去,揭心前,在画心正面同样铺上一层塑料膜,铺平刷实,将清洗干净的画心背面朝上放在工作台上并刷平。揭心时,做到胆大心细、动作轻巧,不可操之过急,用手指或镊子轻轻地、一点一点地依次从一边揭向另一边,秉持宁慢勿快、宁轻勿重的原则,将褙纸和命纸一层层慢慢地揭去,并要保持画心的完好性。揭裱工作尽量一气呵成,如果无法在一天内完成的,为防止水分的蒸发,须在画心上加盖塑料膜或湿毛巾。

2.4 补心、补残(缺)、贴条

古旧书画画面大多有残破或缺失,补心极其重要。补心又分为碎补、整补、镶补,需根据文物实际情况考虑使用。选配修补材料是补心的关键一步,尽量选择与画心质地相似的材料。事实上要寻找与画心相似的补料较为困难,对于古旧书画而言,应尽可能选择与画心年代相近的纸,在裝裱行业,纸张的选择要做到“三相近”,即补纸厚薄、质料、帘纹与原画心相近。补料选好后,根据画心的颜色染配补纸,染色遵循宁浅勿深的原则。

对于此幅作品,画心较完整,可直接整托,无须补心,但作品有大面积断裂,在画心揭毕、托好、晾干后,要在命纸后面贴折条,贴条要求无论画心折横长短、大小均逐个贴条,不可漏缺任何一个。

2.5 全色

古画大都有残缺,残缺处可用旧墨以笔全之。全,也称作全画、全色,指将作品残缺部分用相近的颜色进行补全、复原,通过补色使缺口与原画面色调保持一致。全色是一道精细的工序,对色彩要有敏锐的观察力和分析鉴赏能力,全色有“先小后大、先外后里、宁干勿湿、宁浅勿深”的说法。

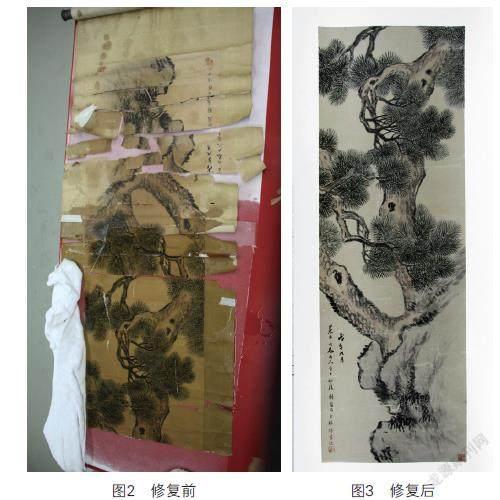

全色复原要求做到“四面光”,即上下左右四个方向看上去与原作品色泽度一致,以恢复文物视觉上的完整,让旧画重生,华光重现,焕发活力。本幅作品画心相对完整,无残缺,无须全色和接笔(图2、图3)。

3 结束语

修复古旧书画是既细致又复杂烦琐的过程。淋洗、揭裱、补心(缺)、全色等是修复的重要环节。修复师们对书画一步步地修复、复原,使原本面目沧桑、残破不堪、无法打开的作品,用最原始、最无害、最小干预的方法保持书画的原真性,让文物重生,延长寿命,华光重现。

文物修复是集知识、技巧、经验、胆识为一体的技术性及专业性很强的修复技艺。修复师们用他们娴熟的手艺、精湛的技能,让书画文物以更佳的状态留存于世。在传统工艺与现代科技相结合的发展下,一代又一代的修复师们言传身教,不忘初心、发挥工匠精神,让更多古旧书画“活”起来。合理的修复不仅能很好地保护书画作品,还能让书画重生、华光重现,展现其应有的历史价值和社会价值。

注释

①周嘉胄.装潢志[M].北京:中华书局,2013:7.

②③周嘉胄.装潢志[M].北京:中华书局,2013:31.

参考文献

[1]周嘉胄.装潢志[M].北京:中华书局,2013.

[2]杨正旗.中国书画装裱大全[M].济南:山东美术出版社,2005.

[3]南京博物院.传统书画装裱与修复[M].南京:译林出版社,2013.

[4]冯鹏生.中国书画装裱技法[M].北京:北京工艺美术出版社,2003.

sdjzdx202203231318