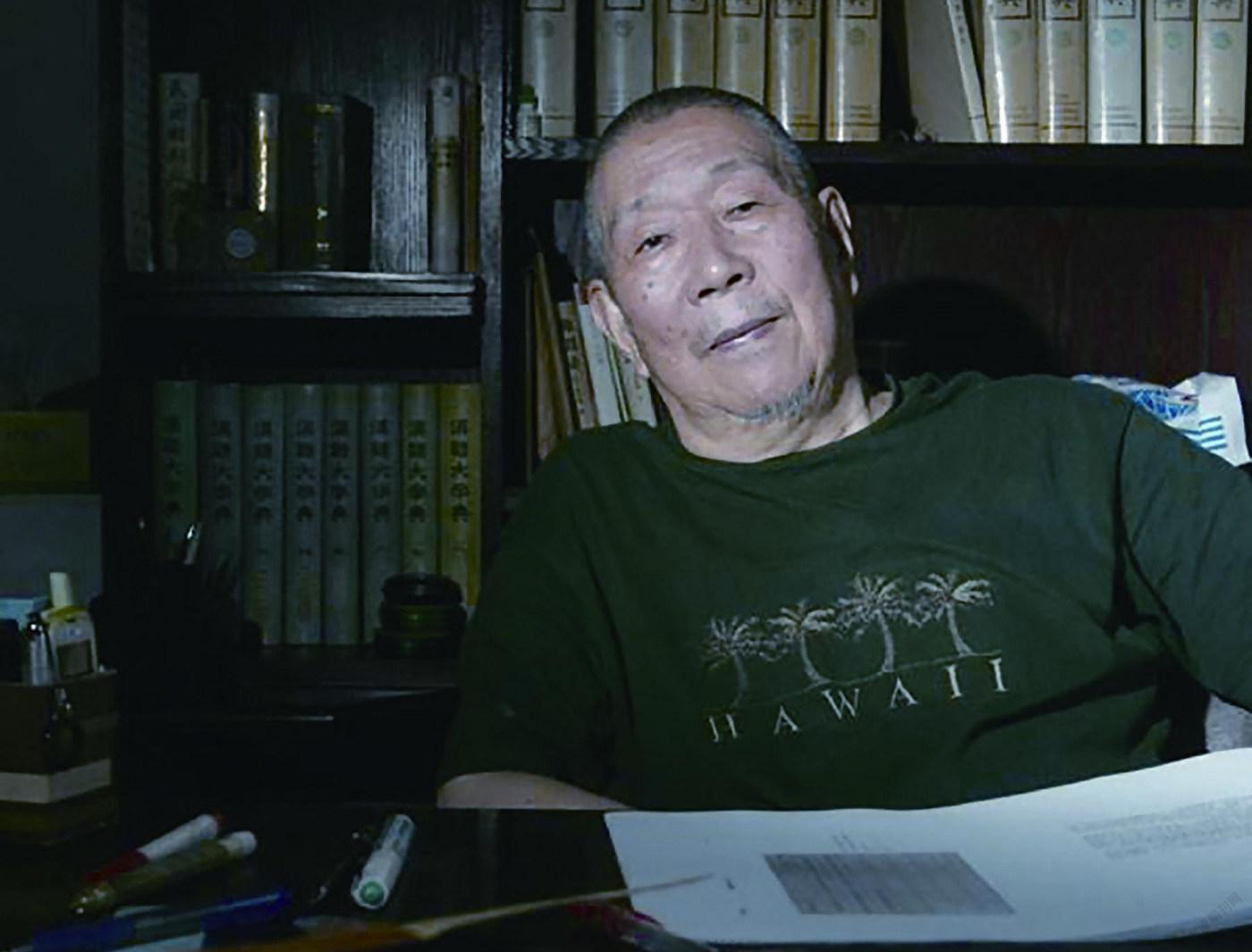

出版家钟叔河:与书相伴最幸福

2022-03-22段雨

段雨

尽管本性“不爱热闹,怕出名”,只有“小智小慧”,但他的光芒难掩。踏入出版界時,他没有想过,有朝一日,自己的名字,会被镌刻在中国出版史上。

2021年底,钟叔河在病房度过了自己的90岁生日,对着来探望他的年轻人,他不断叮嘱“要多读书”。窗台上,放着他写过的书、编过的书。尽管已至鲐背之年,但他只要谈起圣贤经典、文化教育,便滔滔不绝。

1931年,钟叔河出生于湖南平江一个知识分子家庭。父亲钟昌言是梁启超的“不出名弟子”,有着像蔡锷、杨树达这样赫赫有名的同学,钟昌言感觉自己“相形见绌”,于是把希望寄托在儿子钟叔河身上。“你要多读点书,不能像我一样毫无成就。”

在督促声中,钟叔河一头扎进了父亲的书房,5岁之前,就认识不少字了。

1937年,抗日战争全面爆发,钟叔河跟着母亲回老家避难。那时,他没什么同龄玩伴,读书几乎成了生活的全部。《史记》《左传》等“看不懂的书”也被他拿来看,时常沉醉其中。有次,母亲叫他去买油豆腐,他提着两串草绳系着的油豆腐,一边走路一边看书,走到一半,突然想起忘了拿找回的钱,急出一身汗。

战争仍在继续,钟叔河11岁时进了乡下的学校。在那时读过的文章中,除了曾国藩写的《讨粤匪檄》,他尤其喜欢周作人的文章,读着《故乡的野菜》和《金鱼》等作品,那质朴又自如的行文,令他回味无穷。

除了散文,小说也是他的心头好。晚上,他在茶油灯下读《聊斋志异》,母亲在旁边做针线活。两个人的影子投在墙壁上,一阵风吹来,灯焰在动,影子也在动,再联系书中的奇异故事,他产生了无限想象。读书带来思考,十多岁的少年用文言写了一本读书笔记《蛛窗述闻》,他写道:“予喜闻奇怪之事,而乐其荒诞不经……”那时的他并未料到,他的人生也会历经“荒诞”。

抗战胜利后,钟叔河到长沙念书。那时,新出的书报如雨后春笋般涌现,他如饥似渴地读着,并开始尝试在报纸上发表文章。18岁时,他因出众的文笔成为《新湖南报》的一名记者。在报社,他最大的收获是“结识了几个好朋友”,其中,他非常欣赏“发稿最多”的女记者朱纯。23岁那年,他和朱纯结为爱侣。

夫妻俩志同道合,女儿们陆续出生,然而好景不长,1957年,钟叔河被打成“右派”,朱纯受到牵连,也失业了。为了生计,他们一个拉板车,一个糊纸盒,温饱都没办法解决时,钟叔河仍然不忘对朱纯说:“饭要吃,书也要读!”

1970年,钟叔河被发配到茶陵洣江劳改。劳动之余,钟叔河读了“二十四史”和《资治通鉴》,以及一些商务印书馆出版的汉译名著,他的兴趣渐渐集中于近代思想史方面。

对他来说,只要有书读,就无所畏惧。更令他感到幸运的是,单纯乐观的妻子朱纯,一直与他互慰互勉。几年间,她不仅一个人抚养几个女儿,还替钟叔河照顾母亲。

1979年,钟叔河回城,进入湖南人民出版社做了一名编辑。这年,他已48岁。“学识和思想被压抑了太久,需要一个爆发。”曾经读过的晚清时期中国人游历西方的事迹给了他灵感,他希望出版一套“中国人看西方丛书”。然而,其他人质疑他的想法:“重印这些旧书有多大意思呢?实在要印,也不要一下就印那么多种……”

钟叔河说:“这些书拆开来一本一本地看,有些并不怎么精彩,但如果把这些晚清出国笔记尽可能完全收罗、整理成丛书,就有独特的价值了。”什么样的价值呢?钟叔河有他的理念:“中国的问题,不是哪一个人受不受屈,受的待遇公正不公正的问题,归根结底是一个要不要走向世界、能不能走向世界的问题。”

选题确定后,他开始跑各地图书馆、旧书摊,四处搜集当时中国人走向世界的实录。那时图书馆的管理方式落后,在放索引卡的卡片柜里翻得晕头转向却一无所获是常有的事。搜集晚清驻外使官张德彝的八部《航海述奇》时,钟叔河和同事在北京图书馆寻找两周未果。正沮丧时,一位老同志给他们提供了线索,并带他们来到北京图书馆古籍部所在地柏林寺。大量珍贵稿本就在眼前,钟叔河如获至宝,疲惫一扫而光。

从编辑加工到抄稿、校对,钟叔河亲力亲为。为了方便读者阅读,他还为每本书写了上万字的绪论,介绍作者的出国原因、著书背景。1980年,丛书的第一册,清代人李圭所著的《环游地球新录》被摆在了新华书店的书架上。

丛书第一辑推出后,在文化界、出版界引起轰动,“走向世界丛书”被称为“出版界的巨大业绩”。钟叔河则被作家萧乾称为“出版湘军”的“长沙四骑士之首”。

此后,钟叔河又提出要出版曾国藩大全集。他十几岁时就读过《曾国藩家书》,非常佩服其超凡能力和深邃思想。但在当时,曾国藩是“敏感人物”,钟叔河力排众议:“研究中国传统社会的瓦解,一定要看曾国藩的著作,不能对任何人作出全盘肯定或否定的评价。”

事实证明,他是有远见的。《曾国藩全集》出版后,很多媒体称这次出版是“爆炸了一个文化上的原子弹”。

1984年,钟叔河调入岳麓书社任总编辑,他又大刀阔斧,顶着压力出版了一系列周作人的书。“出版人有职责,不能让文化留下空白,读书应无禁区。”精深的思想,非凡的勇气,让他挥出中国出版界“开新风”的大手笔。

1989年,钟叔河退休了,但“走向世界丛书”还没按计划完成,只出到了30多种。书稿和图像资料都被封存在箱子里,跟着钟叔河数度搬家。

等待的日子里,钟叔河“蓝笔自娱”,以写作为乐。为了帮助外孙女学习古文,他自编教科书,挑选了百字以内的经典古文,配以精简、有趣的阐述。这就是后来的《念楼学短》。

“念楼,即廿楼,二十楼也。”念楼是钟叔河新居的名字。为避开纷扰,他“躲进小楼成一统”,除了读书,就是写书,日子清静平淡。

一个暑气蒸腾的夏日,念楼迎来了湖南出版投资控股集团有限公司董事长龚曙光。那一天,两代出版人坦诚相待。在龚曙光眼里,钟叔河的记忆力和思想敏锐度“几胜青年”。后来,在龚曙光推动下,2012年,岳麓书社正式启动了“走向世界丛书”续编出版工程,20人的编辑团队里,81岁的钟叔河是主编之一。

几年后,钟叔河终于了却平生最大的一桩心愿。跨越近40年,收书100种、累计1700万字的丛书圆满完成、全面出版。在2017年东亚出版人会议上,钟叔河荣获“特殊贡献奖”。

读过丛书后,龚曙光领悟到:“一个现代人,如不了解世界的来路与现状,便永远活在古时的夜郎国里。”此后,龚曙光游历了数十个国家和地区,并将途中的所思所感记录下来,后来出版成散文集《满世界》。

书出版时,钟叔河欣然提笔为其作序,写下“感题”。龚曙光也从前辈手里接下传承精品的接力棒,一度将湖湘出版“做成了中国出版业的龙头,做进了世界出版的第一方阵”。

念楼里,越来越多的晚辈带着书上门讨教,只要谈到做书,钟叔河就言无不尽。太厚的书,捧起来费劲,他建议分成上下册,甚至上中下三册。有的书内容很好,但地图没有画好,他毫不留情地指出:“那么重要的地图,应该重新画才对!”他甚至和晚辈们开起了“选题会”,神采飞扬,不知疲倦。而待到宾客散尽,念楼安静下来,钟叔河又开始写他自己的书。

2021年3月,钟叔河与《十三邀》节目组登上岳麓山半山亭,他谈文化,谈教育,也谈已经逝世的朱纯。对他来说,这一生“最成功的事是娶了一个好妻子”,而最幸福的事,就是读书、编书。

1816500511358