古湖泊水介质条件对混积岩相组合沉积的控制作用

——以渤海湾盆地东营凹陷古近系沙河街组三段为例

2022-03-21刘惠民杨怀宇张鹏飞韩同欣刘鑫金

刘惠民,杨怀宇,张鹏飞,韩同欣,刘鑫金

(1. 中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257015; 2. 中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东 东营 257015;3. 中国石化胜利油田博士后流动工作站,山东 东营 257015)

古湖泊沉积水介质条件代表了沉积时期水体的水深、盐度、酸碱度及氧化还原性等环境参数[1-3],这些研究在国内外均较为少见,针对沉积岩流体方面的研究大多集中于成岩后期各种流体对沉积岩的改造作用研究[4]。现代湖盆和古湖盆水介质研究表明,水体性质与化学沉积物(如碳酸盐、氯化物等)发育程度具有一定联系[5-7],同时陆源输入的沉积物对水体亦有改造作用。因此,沉积水介质代表了湖盆沉积物堆积时的环境介质,水体介质的变化则反映了由于气候、物源和地貌等复杂地表条件影响下的沉积物分区差异性。

本文旨在探索沉积水介质环境与沉积岩相组合的控制机制,建立基于古湖泊水介质差异表征的岩相组合地质预测方法,突破原有的“断坡控砂”单一模型,重新厘定断陷湖盆优质储层发育模式及分布规律。

1 地质背景

研究区东营凹陷是渤海湾盆地济阳坳陷内的一个陆相箕状断陷湖盆。陆相湖盆普遍具有面积小、近物源、多物源和幕式构造活动的特点[8],因而发育大量矿物组成复杂的混合沉积岩类[9-10]。东营凹陷古近系沙河街组三段(沙三段)发育了洼陷-斜坡带地貌背景下的三角洲-浊积岩-湖泊的沉积体系,其中牛庄洼陷、中央背斜带和利津洼陷发现大量岩性油藏的探明储量,东营凹陷岩性油气藏的勘探潜力仍有3×108~4×108t,预示着成熟老区岩性油藏仍然蕴含着巨大的勘探潜力和广阔的科技创新空间。

东营凹陷自1996 年以后全面进入隐蔽油气藏勘探阶段,其中沙三段岩性油藏是重要的增储上产类型。多年的勘探实践成果表明,东营凹陷洼陷带的浊积岩遇到的主要瓶颈是地震资料难以区分灰质泥岩与砂岩的问题,其中岩性组合是浊积岩储层预测的关键因素之一[11]。另外,灰质胶结物填充储集空间造成砂岩储层品质下降亦是研究区岩性油藏勘探的重要问题。笔者充分运用东营凹陷得天独厚的丰富地质资料,重新建立古湖泊沉积水介质环境恢复方法,科学、准确地表征古湖泊沉积水介质环境,基于水介质表征与岩相组合耦合,重新厘定断陷湖盆优质储层发育模式,指导洼陷带岩性油藏的深化勘探。

2 混积岩相组合类型与水介质环境特征

矿物组成是最直接的岩石学特征,是划分岩相的依据和分析沉积环境的基础。从东营凹陷重点层系沙河街组三段中亚段(沙三中亚段)、沙三下亚段的矿物组成来看,沙三中亚段的长英质矿物(石英和长石)含量低于沙三下亚段,而碳酸盐矿物(方解石和白云石)和粘土矿物含量低于沙三下亚段。东营凹陷沙河街组三段中亚段沉积早期(沙三中沉积早期)及沙三下沉积时期发育了大量的含灰混积岩相,以纹层状灰质泥岩和灰质页岩为典型代表,由于其有机质含量高、分布范围广,亦成为东营凹陷重要的烃源岩层系;同时,这套层系发育了大量粗碎屑的重力流砂体,因而碎屑岩-碳酸盐岩这种交互混积的岩相较为复杂。重力流砂体单层厚度一般小于5 m,并包裹于不同混积岩中,形成了基于沉积环境、水动力差异控制下的不同岩相组合,因此有必要采用岩相组合概念开展环境研究。

2.1 岩相组合类型

在研究区的粗碎屑、细粒沉积岩岩相类型及高频层序旋回划分的基础上,认识到纵向上具有一定尺度的岩相组合可代表具有成因联系的沉积水体环境特征。通过研究不同级别层序对混积岩相发育的控制作用发现,高频三级—五级层序划分的依据主要是不整合面、区域性沉积水体变化及测井、元素等突变界面等,因此该级别层序可用来进行岩相组合的预测研究,而岩相的成分、结构及构造等旋回变化往往是识别五级、六级层序的依据,因此六级层序可用于岩相成因研究[12]。本文综合考虑岩相组合的成因与预测功能特点,利用五级层序的尺度来划分岩相组合,构成岩相的层耦组一般代表0.02 ~ 0.08 Ma,沉积厚度单元一般为2~20 m。

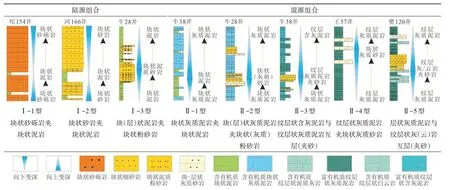

岩相组合类型的划分首先是基于重点岩相类型的准确判别,由于现场岩屑录井存在难以准确识别的问题,本次研究利用东营凹陷7口长井段取心井(牛页1、牛872、王31、利页1、丰142、樊页1、樊120)资料,采取了岩心标定测井-测井识别岩性思路,分洼陷、分层系建立测井模型,应用建立的测井模型,实现了东营凹陷145 口井的沙三段岩相类型识别。同时,基于东营凹陷不同物源区-斜坡区-洼陷区等区域构造带的环境岩相变化,并综合考虑古物源体系、古地貌、水动力以及水介质特征等局部差异性开展了大量岩相组合发育规律解剖。多种岩相组合过渡区域则采取了优势岩相组合与具有特殊环境意义的重点岩相组合相结合的刻画方法,将研究区沙三段划分为8 种主要岩相组合类型(图1),每种类型基本以1种岩相为主夹另一种岩相或以2 种岩相互层为主。其中,陆源组合有3 种,分别为块状砂砾岩夹块状泥岩(Ⅰ-1 型)、块状砂岩夹块状泥岩(Ⅰ-2 型)和块(层)状泥岩夹块状粉砂岩(Ⅰ-3型);另外5 种为混源组合,分别为块状灰质泥岩夹块状泥岩(Ⅱ-1 型)、块状灰质泥岩夹块状(灰质)粉砂岩(Ⅱ-2 型)、纹层状含灰泥岩与纹层状灰质泥岩互层(夹粉砂岩)(Ⅱ-3 型)、纹层状灰质泥岩夹块状灰质砂岩(Ⅱ-4 型),以及层状灰质泥岩与纹层状灰(云)岩互层(夹粉砂岩)(Ⅱ-5 型)。可以看出,混源组合的5 种类型从Ⅱ-1 型向Ⅱ-5 型具有碳酸盐含量逐渐变高的特征。

图1 东营凹陷沙三段主要岩相组合类型Fig.1 Main types of lithofacies assemblages in the Es3,Dongying Sag

2.2 古水介质表征方法及纵向恢复结果

2.2.1 古盐度

古盐度是指沉积期湖盆内每千克水中所含溶解盐类物质的量,它对于恢复沉积期的古地理环境具有重要作用[13]。古盐度的恢复方法众多,可分为定性-半定量方法和定量方法,其中定性-半定量方法多、定量方法少[14-15]。定性-半定量方法包括矿物岩石法、常微量元素比值法、碳氧同位素法、生物标志化合物法等,定量方法包括考奇法、介壳微量元素恢复法、介壳体长特征法等。在具体研究中,受限于资料,只能选取一种或几种常用方法恢复古盐度,通过对比不同恢复结果之间的关系可以提高准确度。定量考奇法简便易行,适合陆相湖盆,对于精确恢复古盐度效果很好。然而考奇法需要测试同一块样品的硼元素含量和粘土矿物含量,利用经验公式来计算古盐度,同时满足同一块样品深度的两种数据点较为稀少,因此本文综合利用资料较全的长取心井(如牛38 井、牛页1 井等)定量恢复古盐度,然后利用多种半定量方法与考奇法建立数学关系式,从而达到恢复古盐度的目的。研究表明,半定量方法如B/Ga、Sr/Ba 及碳、氧同位素Z值[Z=2.048(δ13C+50)+0.489(δ18O+50),无量纲]等具有较好相关性,从而丰富研究区的数据覆盖程度。

综合多种方法对大量取心井进行古盐度恢复,结果表明,东营凹陷沙三沉积期古盐度范围为0~13 g/L,按照现代湖盆标准属于淡水-微咸水湖的特征。纵向上来看,沙三下沉积时期古盐度较高,分布在4~13 g/L,沙三中亚段沉积时期古盐度相对较低,分布在0~8 g/L,因此沙三下亚段向沙三中亚段具有古盐度逐渐变小的趋势(图2)。

图2 东营凹陷沙三段古水介质与环境综合柱状图Fig.2 Composite column chart of paleowater body and environment in the Es3,Dongying Sag

2.2.2 古水深

古水深作为表征古地貌和构造沉降史的重要参数,一直以来都受到沉积学家的重视。目前表征古水深定性、半定量及定量方法均有[1,16]。①定性法主要根据泥岩颜色、特殊氧化还原性矿物(如碳酸盐、石膏、黄铁矿、菱铁矿等)来指示水体的深、浅特征。②半定量法有元素比值法、能谱测井法及地层厚度法等,其中以元素比值(Fe/Co)法较为常用,它代表了古水体游离氧的变化,即水体相对深度的指标[16],半定量化数值之间可对比相对水深情况。③较为流行的定量方法为滨线轨迹法、介形虫优势分类法以及特殊古生物定水深等方法。由于特殊古生物含量相对较少,因此应用不是很广泛。滨线轨迹法和介形虫分异度法较为常用,其中,滨线轨迹法适用于依据三角洲地层结构来表征水深,是通过准确判别三角洲平原和前缘之间的滨线轨迹位置,然后利用滨线向湖与向岸的沉积物厚度进行回剥和正演分析,获取不同点的沉积物厚度和相应的可容空间变化[1],并通过压实校正来实现古水深的恢复;介形虫分异度法是依据泥岩样品中大量保留的介形种类的分异程度在波基面附近最高,向两侧(即向岸和向湖)分异度逐渐变低的特征,实现古水深表征的方法[17]。

笔者本次恢复古水深的方案是通过矿物成分、泥岩颜色、层理类型及地球化学元素等方法定性分析不同水深的特征,采用滨线轨迹反演回剥法定量求取湖盆各位置的沉积水深,同时结合介形虫优势分异度法及微体古生物定水深法等校正滨线轨迹法的水深范围。为了避免古水深定量法数据点较少的问题,同时拟合了Fe/Co 半定量法与定量法之间的数学关系,从而实现古水深的统一量纲恢复。具体来说,缓坡带三角洲结构主要利用可操作性强、资料支持程度高的滨线轨迹法,同时建立滨线轨迹法、古生物分异度法及元素法之间的校正量化关系,而陡坡带及其他区域采用古生物分异度法和元素法明确水深分布。

综合多种恢复古水深方法,结果表明,东营凹陷沙三下-沙三中沉积时期古水体呈现了由较深—深—较浅的变化过程,沙三下水深可达到120~140 m,沙三中沉积早期水深最深达140~160 m,中-晚期水深则逐渐变浅(图1)。

2.3 混积岩相组合水介质特征及发育模式

混积岩的岩相组合形成于一定的水介质环境,一方面其矿物组成、岩石类型、沉积构造和有机质含量等特征受沉积水体环境控制,另一方面这些特征反映了沉积水体环境特征。因此厘清混积岩组合特征与沉积水体环境特征的耦合关系,对于分析岩相组合的成因和控制因素具有重要意义[18-19]。笔者在东营凹陷沙三沉积期沉积水体环境恢复的基础上,结合古物源输入量(长英质矿物与粘土矿物含量之和)的恢复结果,分析了5 种混积岩相组合的古环境特征及其横向发育模式。

2.3.1 混积岩相组合水介质特征

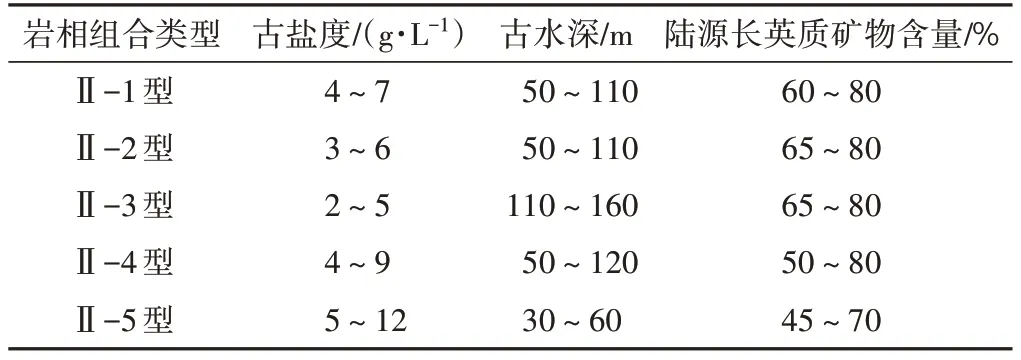

Ⅱ-1型(块状灰质泥岩夹块状泥岩)与Ⅱ-2型[块状灰质泥岩夹块状(灰质)粉砂岩]:该两类岩相组合主要以单种块状灰质泥岩岩相为主,水体环境较为相近,差异在于不同夹层类型的块状泥岩或块状(灰质)粉砂岩的岩相组合。从表征结果来看,这两种岩相组合代表了中微咸水、半浅水-半深水、物源输入量中等-强的物源-水体沉积环境,其中Ⅱ-2 型岩相组合较Ⅱ-1型古盐度稍低,物源输入量稍强(表1)。

表1 东营凹陷沙三段混积岩相组合沉积环境参数Table 1 Sedimentary environment parameters of mixed lithofacies assemblages in the Es3,Dongying Sag

Ⅱ-3 型[纹层状含灰泥岩与纹层状灰质泥岩互层(夹粉砂岩)]:该种岩相组合代表了中-低微咸水、深水、物源输入量中等的物源-水体沉积环境(表1)。

Ⅱ-4 型(纹层状灰质泥岩夹块状灰质砂岩):该种岩相组合代表了高微咸水、半浅水-深水、物源输入量中等的物源-水体沉积环境(表1)。

Ⅱ-5 型[层状灰质泥岩与纹层状灰(云)岩互层(夹粉砂岩)]:该种岩相组合代表了高微咸水、浅水-半浅水、物源输入量中等-弱的物源-水体沉积环境(表1)。

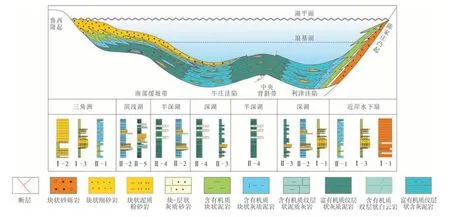

2.3.2 混积岩相组合发育模式

从南北向岩相组合分布模式来看(图3),粗碎屑砂体(三角洲-浊积岩)由斜坡向洼陷区方向推进,各个岩相组合分区虽然具有平面交汇、纵向叠加的特征,然而在某一特定时期各岩相组合仍具有集中分布的特征,整体规律表现为从盆缘-斜坡-洼陷方向为Ⅰ-1型、Ⅰ-2 型、Ⅰ-3 型、Ⅱ-1 或Ⅱ-2 型、Ⅱ-5 型、Ⅱ-4 型及Ⅱ-3 型的分布规律。具体来看,盆地边缘为物源充足的三角洲发育区,主要发育了Ⅰ-1 型和Ⅰ-2 型,斜坡区处于前三角洲-半深湖碎屑岩与碳酸盐岩混积的主要场所,水体为半浅水-半深水。物源供应充足地区表现为低微咸水,供应不足地区表现为以化学沉积为主的含灰混积岩相组合,由岸向湖依次发育Ⅱ-1 型或Ⅱ-2型、Ⅱ-5型、Ⅱ-4型。研究发现,洼陷中心富有机质纹层状灰质泥岩往往不如洼陷边缘-斜坡带多,洼陷中心发育更多的为Ⅱ-3 型。同时,由于受到重力流事件沉积的影响,砂体碎屑流、浊流和泥质浊流等多种远距离事件搬运的参入造成了各主要岩相分区中的岩相类型含有粗碎屑夹层等,这些外来重力流对湖盆规模较大的细粒混积岩相组合分区影响不大,仅仅代表了局部岩相组合的含夹层的差异性。

图3 东营凹陷沙三段岩相组合发育模式Fig.3 Development model of lithofacies assemblages in the Es3,Dongying Sag

3 含灰岩相组合沉积控制因素

3.1 水介质分区与岩相组合的耦合分布

针对沉积期水体的古盐度与古水深这两种介质参数,综合现代湖盆的划分标准以及研究区的分布区间进行水体分区划分,古盐度分为淡水(<1 g/L)、低微咸水(1~3 g/L)、中微咸水(3~6 g/L)及高微咸水(>6 g/L)4 种,古水深则分为浅水(<50 m)、半浅水(50~70 m)、半深水(70~100 m)及深水(>100 m)4 种。这样,通过古盐度与古水深分区之间的组合可以划分为10 个典型的水介质分区。

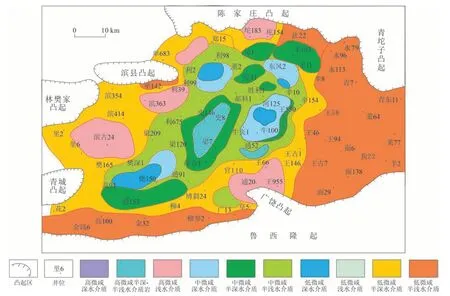

基于录井岩屑、钻井取心及测井曲线综合识别等方法,利用460余口(其中测井识别井145口)井孔资料编制了研究区沙三中亚段岩相组合分布图(图4);同时,基于研究区126 口取心井的微量元素、粘土矿物X 衍射、古生物介形虫、碳氧同位素等分析测试资料,利用古水介质恢复方法完成了研究区古水介质平面分区图(图5)。从东营凹陷沙三中沉积早期的水介质分区与岩相组合分区来看,二者的分布具有一定规律性,主要表现在围绕湖盆水体的环带状水体分区与环带状岩相组合分区具有耦合性,此外,不同物源区携带的水体差异造就了沉积物岩相组合的差异性。具体来看,从不同物源区特征来看,来自东部的东营三角洲物源区自东南向西北推进,水体环境以淡水-浅水为主,反映了陆源淡水水体携带三角洲砂体推进的过程。该区岩相组合主要以Ⅰ-1型和Ⅰ-2型为主,反映了块状碎屑岩稳定输入的发育区,而来自北部的胜北地区及南部广饶北坡物源区水体分区有差异,这两个物源区发育了高微咸水-浅水的介质环境,该区岩相组合除了根部的Ⅰ-1型和Ⅰ-2型之外,扇体前方一般还发育Ⅱ-2型,反映了该区扇体富灰的岩相特征。广大斜坡区的陈官庄地区、广利地区、平方王地区及金家地区等物源输入影响较小的位置,古盐度向盆地方向由低微咸向中微咸渐变,同时水深由半浅水向半深水逐渐转变,该区岩相组合向盆地方向具有由Ⅱ-1 型或Ⅱ-2 型向Ⅱ-4 型变化的特征。另外,中央背斜带、物源供应量极少且水深变化较小的区域易形成Ⅱ-5 型岩相组合。洼陷区则主要为低微咸水-深水的介质环境,主要岩相组合以Ⅱ-3 型为主(图4)。由此来看,无论从物源区水体分区到环带状湖盆水体分区均对岩相组合分区具有一定控制作用。

图4 东营凹陷沙三中沉积早期岩相组合分区Fig.4 Zonation map of lithofacies assemblages in the early Es3,Dongying Sag

3.2 控制因素

3.2.1 沉积水介质控制因素

基于现代湖泊水体差异的研究表明[18],在一些极大湖泊或者海洋环境中,还得考虑湖面加热、差异压力、假潮以及重力、潮汐等作用,在内陆的季节性湖泊中,一般主要考虑大气气候冷、热、干、湿条件,陆源碎屑供应量以及部分深部流体等因素对沉积水体的影响[20]。对于济阳坳陷古气候的恢复,相关学者做了大量研究[21-23]。古气候的变化总会在当时的沉积环境中留下相关信息,通过测试沉积物中的孢粉种类和数量、沉积物粒度变化、碳氧同位素、碳酸盐和有机质丰度等参数[22],可有效定性或半定量恢复古气候的变化规律。据朱宗浩(2000)对东营凹陷孢粉温度-湿度的研究[23],研究区沙四上-沙一沉积时期属于亚洲季风气候,东营凹陷整体表现为湿热、干温的气候交替,沙三沉积期整体为温热环境,温差变化较小,相比之下干燥-潮湿程度变化较大。从气候影响水体的成因来看,通过对气候干湿指数的恢复结果与盐度、水深参数进行分析,当气候潮湿程度高时,湖盆水体可容空间较大,湖盆水体更深,陆源淡水输入强,造成该时期水体盐度整体偏低;当气候处于干燥期,湖盆水体更浅、盐度更高。从纵向时间尺度上来看,沙三下沉积时期气候相对较为干燥,湖盆水体相对较深(100~140 m),外来水系注入少,造成该时期盆地的古盐度整体较高(4~12 g/L),沙三中沉积时期气候更为潮湿,早期水体更深达到(140~160 m),随后迅速变浅(<100 m),且外来水系携带碎屑沉积物供应量更多,造成该时期的古盐度更低(2~8 g/L)。

古物源性质及输入量对于湖盆水体的盐度起到较为关键的控制作用。从物源性质来看,盆缘剥蚀区存在几支大型物源注入,其中最大的一支来自盆地东南部的东营三角洲,该水系携带的大量淡水沉积物造成该区处于淡水水体分区,相比之下胜北陡坡地区坨154井区和广饶北坡通20井区发育了奥陶系潜山碳酸盐岩的物源贡献[24-25],该物源剥蚀区古生界碳酸盐岩因大气淡水溶蚀的高盐度水体注入至湖盆内,形成了这两个区域的高微咸水区。除此之外,利用岩石组分三端元(长英质、粘土及碳酸盐)中的长英质和粘土陆源成分含量作为陆源输入量的大小进行表征,发现随着陆源碎屑物源输入量的增大,古盐度减小,同时随着水体深度的增加,陆源物源输入量稍有减少,形成了盆地边缘往湖盆中心古盐度整体增大的趋势。

另外,基于图5 中央背斜带史8—梁42 等井区发育的高微咸水-半深水环境,认为该区域的高盐度水体可能是由于中央背斜带活动较强的大型帚状断裂沟通了深部沙四下盐湖沉积物的流体,其主要证据有断裂带周缘岩心中的脉状方解石(成岩期形成)碳、氧同位素Z值明显高于方解石胶结物(沉积期形成),表明断裂带周缘可能有盐水上涌成因的碳酸盐,另外中央背斜带地区沙三段地层水类型主要为氯化钙型(沙四段也为氯化钙型)。因此,沙四下亚段盐湖环境沉积的大量盐(膏)岩溶解水体造就了中央背斜带周缘高微咸水分区的形成。

3.2.2 沉积水介质环境与混积岩相组合

东营凹陷沙三段混积的岩相组合中,碳酸盐含量一般小于50%,纵向分析得知沙三下与沙三中沉积早期富灰程度更高,同时这两个层系也是包裹了烃源岩的重力流砂体重点发育层段,其碳酸盐富集程度影响了储层预测精度及有效储层品质[26]。从古水介质环境来看,碳酸盐富集程度明显受控于较高的水体盐度,东营凹陷沙三下和沙三中沉积早期相较于上部层系普遍具有更高的古盐度。从外部环境来看,该时期外来水体注入少、气候更加干燥,这种环境形成的高盐度水体沉积了更多的碳酸盐岩;从平面分布来看,盆缘区既有浅水-高盐度区亦有浅水-低盐度区,而盐度大且稳定的区域处于半浅水-半深水区,盐度相对较低的区域往往为深水区(图5)。分析认为,半深水-浅水区受气候影响更为强烈,形成水体动荡、盐度较高的碳酸盐发育区,而深水区光合作用析出的碳酸盐由于水体较深造成稀释而盐度变低,且未完全液化的重力流砂体携带淡水输入造成盐度变低,从而形成碳酸盐含量较低的发育区。

图5 东营凹陷沙三中沉积早期古湖泊水介质分区Fig.5 Zonation map of paleowater body in the early Es3,Dongying Sag

以上分析可知,岩相组合中的绝大多数碳酸盐应形成于沉积期水介质的化学沉积成因,湖水古水介质全面影响着碳酸盐的分布。然而,由于岸边多支物源体系的注入会造成湖盆短轴近距离和长轴远距离的陆源碎屑沉积,湖盆边缘的水体携带泥砂注入到盆内势必影响物源通道附近甚至整个盆地的水体性质,同时这些沉积物会造成物源注入通道周缘的岩相组合差异性。岩相及其组合中的长英质和粘土矿物发育程度受控于陆源输入量,而岩相中的碳酸盐则受控于水体介质特征。由此来看,物源供应量与沉积水介质之间存在相辅相成的交互响应。

4 油气勘探意义

东营凹陷沙三段浊积岩油藏自1996 年以后全面进入隐蔽油气藏勘探阶段,尽管目前仍具有较大的勘探潜力,但地球物理预测频频失利,因而亟需深入的地质分析来提高探井成功率。从古水介质的角度来看,浅水、半深水和深水的古盐度变化依次表现为淡水、低微咸水、中微咸水(局部高微咸水)-低微咸水的变化规律,由此来看,浊积岩下一步勘探的重点方向为前三角洲附近的淡水影响区(Ⅰ-2型、Ⅱ-2型)和洼陷中心的淡水稀释区(Ⅱ-3型)。

此外,由于重点浊积岩层系发育时期为沙三中沉积早期和沙三下沉积期,盆地整体古盐度较高(均值>4 g/L)导致地层中灰质含量(均值>18%)较高,这种古水体环境的岩相组合以混积的Ⅱ-3型、Ⅱ-4型和Ⅱ-5型为主,尤其是Ⅱ-4 型。有利的沉积坡折(即斜坡-洼陷较深水区域)以及重力流卸载沉积区(优质厚层砂体未完全液化形成的低微咸水区)成为浊积岩发育的重点区域。综合认为,中微咸-半深水、中微咸-深水及低微咸-深水这3个水介质分区为有利砂体沉积区,可开展地震精细描述,从而有效剔除受厚层灰质泥岩发育区影响的储层预测问题。

5 结论

1)综合考虑粗碎屑和细粒沉积岩类型及环境成因,将研究区沙三段划分为8种岩相组合,平面分布规律表现为由岸向湖依次发育Ⅰ-1型、Ⅰ-2型、Ⅰ-3型、Ⅱ-1型或Ⅱ-2型、Ⅱ-5型、Ⅱ-4型和Ⅱ-3型。

2)通过多种量化表征方法恢复东营凹陷沙三沉积期的古盐度及古水深介质条件。研究表明,该时期东营凹陷古盐度在1~13 g/L,湖盆整体为微咸水湖(据现代湖盆标准),沙三下与沙三中沉积早期较晚期盐度高,斜坡带盐度较盆缘带、深洼陷区盐度更高。从古水深表征来看,沙三下与沙三中沉积早期水深较晚期更深。

3)从水介质分区与混积岩相组合的耦合关系来看,高盐度沉积水体是碳酸盐物质的主要来源,另有少量来源于成岩流体的改造。陆源输入与水介质环境共同控制了岩相组合的分布,且陆源输入量与沉积水介质之间存在相辅相成的交互响应。