场景力量与运动干预:一项冬季奥林匹克教育行动的实证研究

2022-03-18孙湛宁冯文莱王路路

□ 孙湛宁 冯文莱 王路路

奥林匹克教育是现代奥林匹克运动设立之初的应有之义,并随着时代变迁呈现出新的内涵和各国本土化特征。2018年1月30日,教育部发布与国家体育总局和北京冬奥组委共同制订的《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》,明确全国中小学要将奥林匹克教育纳入学校教育教学内容,通过综合实践活动课程、体育课程、德育活动等方式,开展奥林匹克主题教育[1]。该计划将奥林匹克示范校与冰雪运动特色学校作为实施奥林匹克教育、传播奥林匹克价值理念的主要场所,同时鼓励社会力量参与到奥林匹克教育活动当中,并建议青少年熟练掌握一至两项冬季运动技能。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》[2],进一步推动社会力量参与青少年冰雪运动。就当前冬季奥林匹克教育实践情况来看,以学校为主体的冬季奥林匹克教育无论是课程研发、教学常规还是仿冰仿雪类运动项目的设计均进行了系统性开展并取得良好效果。目前,各地中小学和普通高校是宣传和开展冬季奥林匹克教育的重要主体,而校园也成为开展冬季奥林匹克教育的主要场地。然而,冬季奥林匹克运动有着重要的时空因素。冰雪场景不仅是冬季奥林匹克运动的基本底色,也形塑了冬季奥林匹克运动各项目的特点和魅力。本研究借助场景理论的框架,对冰雪场景下冬季奥林匹克教育的实践情况进行研究,探讨冰雪场景以及该场景下的运动体验对青少年参加冬季奥林匹克教育认知和理解的影响,分析“冰雪进校园”这一主流冬季奥林匹克教育之外的另一种冬季奥林匹克教育方式的可能性,并由此讨论我国冬季奥林匹克教育的现代性问题。

一、场景理论与冬季奥林匹克教育的现代性

场景是空间社会学的核心议题。场景不仅仅意味着地理位置和空间资源,也连接着家庭财富、空间权力、空间关系、空间参与等议题,并强调嵌入特定空间的情感体验和文化意涵。芝加哥学派特里·尼科尔斯·克拉克等人提出的“场景”理论[3],被大量引入中国学界并进行了适应性改造,借以分析中国文旅消费的动力和机制[4]。由于体育运动有着明显的时空依赖特点,场景理论对于体育社会学具有重要的解释力。国外体育社会学的研究认为,体育运动发生的场景更具有风景特质,尤其在呈现出明显的“复杂景观组合”时,能为运动员和观众提供独特的视觉享受[5]。Meads认为,“我们的生活被形形色色的表演所包围着,而体育场无疑是最显著的表演舞台”[6]。体育场不仅是一个地理场景,更是一种视觉场景[7]。目前体育社会学有关场景的研究多集中于体育场与国家认同,体育场与权力关系,体育场与资本主义市场关系等方面的研究,而忽略场景本身的现代性。

在吉登斯看来,对于所有的传统社会而言,人们面临的都是一种本地化和熟悉化的时空场景,而到了现代社会,人们面临除了日常接触之外,还有较多陌生的、不确定性的和超出个人经验层面的场景[8]。随着人类社会进入现代社会,社会行动的时间和空间范围逐渐扩大,人们越来越多地受到缺场社会行动的影响,对社会成员具有意义的时空场景空前扩张。这个时候,人们对外界的心理会产生变化,在日常接触和在场行动中建立起来的本体性安全,就会面临着新的挑战。既然安全感受到威胁,但是成员又不得不建立起一种基本的安全感,才能在社会中正常地生活,这个时候就不得不建立起现代社会中所特有的信任方式。面对更加广阔的时空范围影响,面对个人无法把握的未知因素,吉登斯认为现代社会成员建立起一种对专家系统的信任。这是现代社会的信任的常态,也是现代社会中社会成员对周围的人和物的心理认同的变化[9]。

就本研究的议题而言,“冰雪进校园”活动中学校进行冬季奥林匹克教育的场景完全不同于学校之外的雪场场景。学校是一个与外界时空界限明显的空间,具有一种封闭性,在封闭的边界内运行[10]。作为日常教育的主体单位,学校进行冬季奥林匹克教育尽管增加了若干冬季奥林匹克运动的因素,但仍是学校教育的扩展。而离开学校的雪场场景下的冬季奥林匹克教育,则极大改变了教育的时空边界,不仅有着时空环境改变带来的身体感受(温度、湿度、风速)和运动装备所带来的身体感受(负重、行动)方面的差异,也包括对陌生环境的心理状态变化,如安全感、对自己和他人的信任,以及对陌生环境、人和活动方式的适应性等。面对一个时空边界不断扩展的现代社会,快速适应新的场景和环境,快速与专家群体和周边群体建立信任并进行友善的互动,既是现代人需要具备的能力,也是现代社会对人的必要要求,即人们不得不学习面对自己难以控制的“失控的世界”,承担更广阔的时空情境下的不确定性[11]。在这个意义上,冰雪场景下的冬季奥林匹克教育不仅仅是教育内容的扩充,冬季运动项目技巧的获得,健康身心和人格品质的养成,也是对青年进行现代性教育的过程。

二、我国冬季奥林匹克教育的实践情况

以中小学为主体的冬季奥林匹克教育实践是我国奥林匹克教育计划的重要组成部分,其优点在于通过学校实现最大多数青少年的奥林匹克教育活动。这不仅是我国奥林匹克教育的经验,也是重要的奥林匹克教育遗产和“北京模式”。裴东光记录了首都体育学院奥林匹克教育执行团队自北京申奥成功后的奥林匹克教育实践活动[12],茹秀英等对奥林匹克教育的“同心结”活动进行了实证研究[13]。2022年北京冬奥会背景下,学校奥林匹克教育模式经过本土化的创新与改造,实现了冰雪运动项目旱地化、学校与俱乐部联合化、冬奥教育生活化等形式革新与演进。许弘对北京2022年冬奥会和冬残奥会背景下冰雪运动进校园的情况进行研究,认为发展校园冰雪运动对教育质量的提高具有直接作用,但目前还面临区域间和区域内的差异、基础设施建设仍待加强、参与的人口不够广泛、优质服务供给缺乏、产业发展不够完善、有利于人才培养的升学通道尚未贯通、文化氛围不够浓郁等问题[14]。尽管有关冬季奥林匹克教育的实践和研究不断推进,但仍主要囿于学校开展奥林匹克教育的范式,缺乏对校园外的冬季奥林匹克教育实践的研究和探索。

然而,近年来世界范围内的冬季奥林匹克教育逐渐呈现出新的发展趋势,即场景多元化、教育层级化和知识与参与并重的特点。2010年温哥华冬奥会奥林匹克教育实践呈现出参与主体形成了双中心多辅助的网络结构,参与客体以中小学生为主,并进行多层次分级教育,教育目标为传播奥林匹克理念,教育内容具有以冬奥会为背景的运动教育模式,教育手段注重知识性与参与性融合并重的特点[15]。而2018年平昌冬奥会奥林匹克教育模式具有凸显和平议题、注重体验教育、充分利用网络等科技手段扩展奥林匹克教育活动的方式和途径,注重平衡冬奥与残奥的教育活动等特点[16]。

由此可以发现,多元场景和以运动项目为载体的奥林匹克教育正成为新的发展趋势,特别是对于冬季奥林匹克运动而言,冰雪场景有助于促进青少年理解冬季奥林匹克运动和文化,促进环保理念的普及和实践以及青少年现代人格的养成。运动项目教育模式可以在培训青少年冰雪运动技能的同时进行冬季奥林匹克教育理念引导和传播,强调知识传递法和技能传授法的综合运用。世界范围内冬季奥林匹克教育的趋势探讨对本文的研究设计具有重要意义,一方面,本研究将冬季奥林匹克教育的场景从学校延伸到校外的冰雪场景,从而探讨场景转变对青少年的影响;另一方面,将滑雪项目的运动干预引入冬季奥林匹克教育,从而探讨冬季奥林匹克知识教育、滑雪技能培训和奥林匹克理念引导的互动关系。

三、研究方法与研究过程

1.体育行动研究

鉴于我国冬季奥林匹克教育的实践特点,本研究采用体育行动研究方法,即在对教育主体和客体实施干预的过程中进行研究。体育行动研究方法强调从被研究者的角度出发,情景化、解释性理解的同时,强调研究本身的行动力,即对被研究者具有的实践意义。行动研究集中体现了实践者以研究者的姿态参与到研究中的理念,强调了研究结果作用于行为改变的研究目标[17]。就本研究所进行冰雪场景下冬季奥林匹克教育的行动研究而言,研究者和教练是冬季奥林匹克教育的主体,参加滑雪培训的学员是冬季奥林匹克教育的客体,他们在接受教育的过程中与教育者形成多向互动,共同构建了冰雪场景下冬季奥林匹克教育的实践与行动过程。

2.研究过程

本研究进行的第一次冬季奥林匹克教育行动开展于2020年1月12日至1月22日,地点分别位于万龙滑雪场及冬令营营地(张家口)和渔阳滑雪场及冬令营营地(北京),以CZJS滑雪冬令营为组织机构,共招收学员54名,实际行动对象共52人。该冬令营学员基本特征如下:以小学中年级和高年级为主,年龄大致集中在9~13岁;学员主要来自北京市,共48人,其他4人分别来自广州、沧州、齐齐哈尔。第二次冬季奥林匹克教育行动开展于2021年1月18日至22日,地点为渔阳滑雪场以及CZJS的冬令营营地(北京)。因受到疫情及防疫政策影响,第二次冬季奥林匹克教育行动尽管仍以CZJS滑雪冬令营为组织机构,但招收学员仅为12人,全部来自北京市,学员年龄全部处于7~13岁的小学阶段。本文研究的主要文本来自小学五、六年级的学员,共计27份文本资料。

CZJS滑雪冬令营以短期培训为主,6天5晚为一个培训周期,白天进行滑雪技能培训,晚饭后进行冬季奥林匹克课程中的知识讲授。其中滑雪技能培训包括基本站姿、原地转向、摔倒站起、平行直滑降、犁式直滑降、踏步滑行、犁式平行交替速降、横穿雪道、八字登坡、横向登坡、犁式转弯、单腿直滑降、半犁式转弯、基础平行式、平行式制动、平行斜滑降等初中级滑行技术。冬季奥林匹克知识讲授环节在营地的活动室进行,主要进行四次讲座,分别为奥林匹克历史文化知识,中国奥林匹克运动发展历程,冬季奥林匹克运动项目知识和奥林匹克价值理念。从现场情况和课后问卷反馈情况来看,所在学校为奥林匹克运动示范校的学员现场表现更为活跃,奥林匹克知识的掌握也更加完整。这意味着冰雪进校园活动中中小学在冬季奥林匹克知识教育方面较为成功。在当日滑雪技术的复盘环节,教练除了对各学员滑行技术进行点评,也对学员间的互动行为进行点评,从而将滑雪技能培训、体育精神培养和雪地滑行规范结合起来。在滑雪技能培训、冬季奥林匹克知识讲座和学员日常生活互动过程中,研究人员对其进行观察、记录以形成田野资料,并对此进行研究。

四、冰雪场景下冬季奥林匹克教育的实践与行动

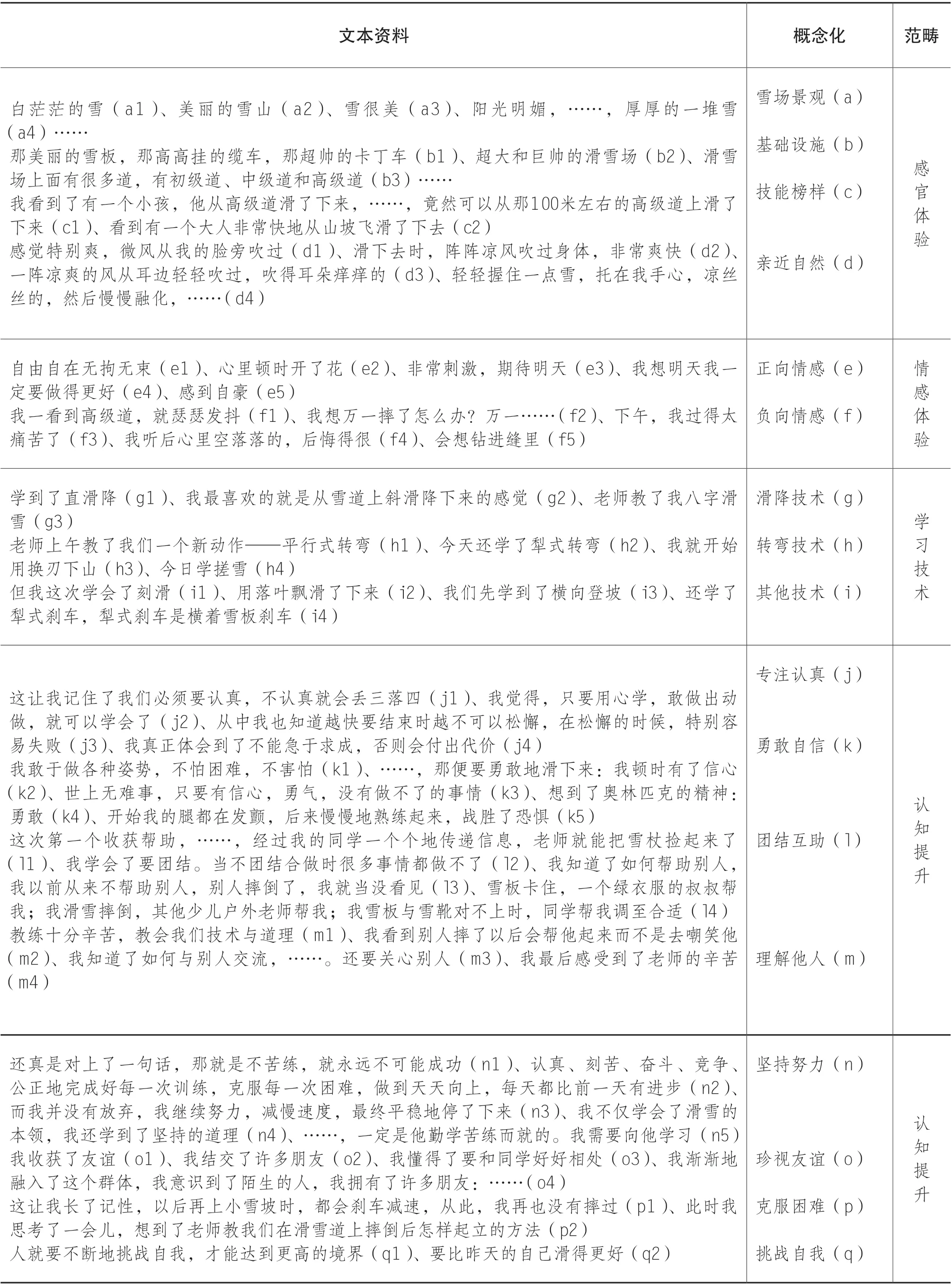

本研究以学员参与滑雪冬令营的收获为主题,在学员自发、自愿的基础上回收了27份文本资料,其形式以日志、随笔为主。在对文本资料进行开放式编码的基础上,通过类属分析的方法梳理文本资料,提炼文本核心内容,进而了解学员参与冬季奥林匹克教育的心理状态和实践效果。本研究对相关文本资料进行逐字逐句的整理,提炼核心参考点184个,在剔除含义重复的内容后,对剩余92个参考点进行概念化处理,得出雪场景观、基础设施、正向情感、勇敢自信等17个概念,并在对应概念的基础上进行归类,最终得出感官体验、情感体验、学习技术、认知提升四个范畴(具体编码过程见表1)。

表1 学员参与滑雪运动的文本资料开放性编码摘要

研究发现,学员参与滑雪运动的四种体验,即感官体验、情感体验、学习技术和认知提升四个方面具有逐步深入的特点,而这也和冬季奥林匹克教育实践的过程密切相关。

1.场景力量:青少年的冰雪运动场景认知与冬季奥林匹克教育

尽管社会各界普遍认同冬季奥林匹克教育的重要因素是“冰雪”,但“冰雪进校园”的冬季奥林匹克教育战略的重点是校园。尽管校园场景的设定具有现实因素的考量,但与真实的冰雪场景有着较大差异,主要表现为缺少真实场景下对于空气温度、雪面温度、风速、坡度等方面的感受。此外,出于教育经费、场地、安全等因素的考虑,以学校为教育主体的冬季奥林匹克运动多在校内开展仿冰、仿雪类活动,如旱地冰壶、旱地冰球、旱地滑雪等。这类仿冰仿雪类活动尽管有利于校园推广,但与真实场景下的冰雪项目存在较大差异,主要表现为缺少冰刀、滑板等外在冰雪运动装备所带来的运动状态改变的认知,特别是速度、方向、空间移位等方面的敏感性。“运动技能学习不仅是具身的,同时也是根植于环境的。环境为运动技能形成提供了一个实时的运动场或情境场(物理场、生理场与心理场),运动技能就是在一定运动情境场中实现的”[18]。

在本研究中,感官体验是指学员在参与滑雪运动过程中对滑雪场周边的人、事、物的视觉、触觉等体验,如“美丽的雪山、像怪物一样的高级道、令人刮目相看的高超技能以及躺在雪上的感觉”(A2)学员通过进入滑雪场这一运动空间场景,了解了滑雪运动所需的运动装备和硬件设施,如服装鞋帽、雪板、雪杖、造雪机、魔毯及缆车等,这一体验为深入参与滑雪运动提供了基础前提。因此,具有特定温度、风速、坡度和空间的冰雪场景不仅意味着开阔的视野、专业的运动环境给青少年带来的感官刺激,也意味着这是不同于学校的另外一种场域,即一种来自自然场景和运动本身所带来的教育。此外,穿戴各种专业冰雪运动装备、服装给青少年带来的影响也会进一步引发他们对于冰雪运动的向往和体育专业性的尊重。

2.运动干预:青少年滑雪运动体验与冬季奥林匹克教育

梅洛-庞蒂认为,身体空间并不是一种单纯的物理空间,因为身体自身占据的空间是有限的,真正有意义之处在于身体是各种形式的行动和自觉意识的核心[19]。“以身体为核心的在场时空关联,并不是一种位置空间性,而是一种情境空间性。”[20]这意味着吉登斯讨论的在场和空间概念是围绕着行动的任务来展开的,同时围绕着身体的各种知觉和意识来展开,并非简单的物理空间的概念,从而将时间、空间与微观行动更加紧密地联系在一起。对于冬季奥林匹克教育的实践而言,滑雪运动的过程与时间、空间密切联系在一起。相比北京2008年奥林匹克教育活动,北京2022年冬季奥林匹克教育活动

更加重视发挥运动项目在教育过程中的作用。滑雪技术的获得、掌握和运用是CZJS滑雪培训机构培训青少年的主要目的,也是本研究探索冰雪场景下冬季奥林匹克教育的主要载体,即通过培训青少年滑雪项目技术动作引导其理解冬季奥林匹克教育理念。经过一周的训练,学员对滑雪技术有了深刻的印象。在文本分析中发现,在27位学员中有23位学员以拼音或汉字表达相应的滑雪技术名词,如犁式转弯、斜滑降等,个别学员还能针对相关技术进行较为细致的解释。“老师上午教了我们一个新动作—平行式转弯。老师先让我们滑起速(度),转弯的同时把一只脚抬起来,重心移到山下脚,脚放下的同时便转下一个弯。很快,我们便掌握了,老师教我们两只脚一起转,我们练了一遍又一遍,终于学会了。”(A1)“S形转弯就是要向左或向右去转。如果向左转重心就要向右,向右转重心就要向左,要自然地去转。……速度不能太快,一只脚用力,一只脚就可以放轻松。想要滑好,身体向前屁股不能向后放,膝盖要向前。”(A10)

在初步习得滑雪运动技巧之后,学员进入不同级别的雪道进行滑雪技术练习,而这一过程中充满对困难的挑战和收获胜利的喜悦。“因为,我今天要去中高级道。……穿好雪板,我心里在想:这个坡太陡了,我能行吗?虽然我已经换刃了,但因为我太紧张,我一直不敢下。我的心都提到嗓子里了,忽然,我想到了奥林匹克精神:勇敢!我想到这儿,我一拧板,开始换刃,我发现,其实没什么可怕的,只要敢下,就没什么可怕的了。”(A13)“来到高级道上,那蚂蚁似的人,那近乎45度的陡坡令我心惊胆寒。我竟一时不敢滑下,我劝告自己:从高级道滑下不是你从开营就想干的事吗?怎么现在上来了却不敢下来了?最终,我在教练的带领下,成功地滑了下来。第二次再从高级道滑下来的时候,就一点儿也不害怕了。自己滑了下来。所以我总结一个规律:人就要不断地挑战自我,才能达到更高的境界。”(A6)从上述文本可以看出,学员已经有意识地利用奥林匹克精神进行自我鼓励和行动指引,即通过冰雪场景下的运动体验理解奥林匹克运动“追求卓越”和“更快、更高、更强、更团结”的意义。

相对于中小学开展的规范、系统、安全的冬季奥林匹克教育,冰雪场景下的冬季奥林匹克运动的运动项目模式,能够激发青少年勇于和善于面对多元化的自然环境,以参与运动项目的方式将奥林匹克精神内化于心。本研究对我国自由式滑雪世界冠军的访谈也进一步验证了通过冰雪运动项目实现冬季奥林匹克教育的意义。“对他们成长肯定会有一定的帮助。因为你看,像冬季运动基本上都是比较惊险刺激,比较有冒险精神的。如果青少年去参与到这个运动中,可能更有利于他的独立思考。这个(运动)能更加鼓励他去勇于突破难关。到了滑雪场,其实像成年人看到(赛道)的话都是会有恐惧感的。但是小孩的话可能觉得好玩很刺激,就想去征服它。这些小学生也好,青少年也好,他们去参与到雪上运动以后,其实就是一个独立成长的过程,他们能够学会冒险精神,敢于拼搏的精神,敢于挑战自我。可能当他在以后的成长中要遇到什么困难,这个难点冲不过去,他会回想这些经历。这对他心理成长是有很大的好处。”(20190109GPQ)

3.心理认同:青少年滑雪运动的情感体验与冬季奥林匹克教育

吉登斯认为,在场社会行动中,人们在面对熟悉化的场景,反复地、例行性地行动时所构成的行为方式和心理方式,具有一种心理上的安全感。而随着时空边界的延伸,人们对外界的心理会产生变化,在日常接触和在场行动中建立起来的本体性安全,就会面临着新的挑战[21]。这也是我们通常感觉到的现代社会中个人的安全感的缺失,个人面对未知和不确定性的外部空间的无力感和失落感。缺场社会行动的影响逐渐增强,意味着遥远的在人们熟悉范围之外的陌生世界对个人生活境遇产生了重要的影响,人们越来越发现生活中超出个人控制的因素,自然原有的安全感会受到威胁,这是现代社会中的个人心理发生变化的一个重要因素。既然安全感受到威胁,但是成员又不得不建立起一种基本的安全感,才能在社会中正常地生活,这个时候就不得不建立起现代社会中所特有的信任方式[22]。面对更加广阔的时空范围影响,面对个人无法把握的未知因素,吉登斯认为现代社会成员建立起一种对专家系统的信任。这是现代社会的信任的常态,也是现代社会中社会成员对周围的人和物的心理认同的变化[23]。

在田野记录中发现,参加CZJS冬令营学员最早期的心理状态焦虑和不安,如“雪场怎么这么远”(20210118YKH),但很快这种焦虑被广袤的白色雪场所改变,“孩子们很快就会兴奋起来的”(20210118YKH)。当学员们对滑雪运动装备有了基本了解并顺利穿戴后,他们经历了第二次心理安全感的挑战。“穿上就不太会走路了”(20210118DG),他们需要改变几乎所有与日常生活不同的身体姿态和运动姿态,如何在雪地站立、休息、摔倒、爬起等基本技术,几乎是滑雪项目运动技巧最基础的内容。这其中数次的跌倒、爬起、再跌倒、再爬起,不再是运动过程中的意外事件,而是有意识训练的基本技能。换句话说,学员们需要走出日常生活状态中的舒适区,像婴儿学步一样学习雪场中的行进和雪场原地休息。由此可见,滑雪运动技能习得的过程中具有数次截然不同的心理状态,焦虑、恐惧、怀疑、兴奋、快乐、迷茫、喜悦等。这不是简单的线性心理转变过程,而是呈现出多种情绪的复杂心理状态,但总体而言,负向情绪逐渐让位于正向情绪。“一开始,我有点害怕,不过等我滑下去时,我觉得特别爽!”(A14)“我一看到高级道,就瑟瑟发抖。所以我只好硬着头皮上了缆车。我忐忑不安地像落叶飘滑了下来。……有一次我差一点撞上,下山后,我的腿还不停地发颤。随后,我又挑战了好几次。明天我还要玩!”(A9)

青少年的心理认同不仅发生在冰雪场景的感官体验和滑雪运动体验过程中,也发生在与他人的互动过程中,并由此收获了真实纯粹的友谊。本研究进行干预的学员来自北京市不同小学,除极少数学员在参加冬令营之前有过交往(同学或者朋友),大多数学员在雪场第一次见面。他们在教练的引导下,很快消除了隔阂。仅仅是营期第一天结束后,学员们已经能够在一起组织游戏并建立他们自己的团队认同和群体认同。“我们是CZJS的,咱们一定要赢过QMBA(另一个冬令营机构)。”(20210120XY)“这里小孩能进门,大人不能进,教练也不行。”(20210120YKK)

在为期一周的互动过程中,学员们彼此欣赏并收获友谊。他们在身处困难、陌生情境时受到他人帮助后,能够站在他人视角理解他人的辛苦付出,感受他人的善意与温暖,由此培养青少年的同理心和共情的品质;通过同辈群体间的彼此学习,传递给学员学会欣赏他人的品质。“我知道了如何帮助别人,我以前从来不帮助别人,别人摔倒了,我就当没看见。这次,我换刃时摔倒了,×××主动扶我,我心里暖暖的,我也主动扶起摔倒的×××,我心里也是暖暖的。我知道了,只要你帮助别人,你会很开心。”(A13)“结交了许多朋友,其中最好的朋友有×××,他会在我最需要的时候帮助我,比如说有一次我俩都渴得要命,但只有他有水,然后他就把他的水给我喝了,他自己却一点都没有喝水。”(A12)。直至数月后,仍有学员表示怀念雪场的训练时光和小伙伴们。“今年还去冬令营吧,说不定还能见到DG。他那时候总是照顾我,还拉我起来。我也想教练了,XJL最逗,哈哈。”(20211011YKH)这些滑雪冬令营学员们的心理认同,不仅与奥林匹克运动所强调的团结、友谊有着强烈的契合,也在很大程度上呼应了冬季奥林匹克教育中的授课内容。

综上,通过对冰雪场景下青少年参与冬季奥林匹克教育的实证研究,本文发现冰雪场景下青少年对于温度、风速、坡度、光照和周围环境的感官认知,能够促进青少年对于冬季自然环境的感受力和适应性。青少年以滑雪运动技术练习为载体进行的运动项目模式的冬季奥林匹克教育,不仅可以使青少年体验冰雪运动的速度与激情,也可以深刻理解冬季奥林匹克运动“挑战自我”的精神和理念。面对陌生的场景、运动项目和同辈群体,青少年能够快速适应,并克服心理障碍和情绪障碍。此外,冬季奥林匹克知识的讲授有助于青少年理解和掌握冰雪项目运动技巧,而冰雪项目运动技巧的获得能够激发青少年对于冬季奥林匹克运动的参与热情和冬季奥林匹克教育理念的认同。

五、结论与建议

青少年参加滑雪运动所在的冰雪场景,不仅促进了青少年有关冰雪运动和环保理念的认知,也通过“走出校园”走进了一个不同于学校和家庭的全新场景。这种教育和生活场景的转移意味着一种新的教育方式,即在结合了自然主义和奥林匹克教育理念的基础上所形成的教育方式。尽管“冰雪进校园”所提倡的冬季奥林匹克教育理念与冰雪场景下的冬季奥林匹克教育理念具有内在的一致性,但不同的教育方式带来了不同的教育结果。这也意味着场景本身会形成一种教育力量,影响着青少年参与冬季奥林匹克教育的实践效果。

嵌入在冰雪场景中的滑雪运动有助于青少年通过对负重、速度、方位等方面的感知了解和掌握冰雪场景下的运动特点。滑雪项目运动干预的意义不仅意味着青少年获得滑雪运动的技巧和能力,也意味着他们获得了挑战自然和陌生场景的能力。在数次失败中逐渐进阶,逐渐掌握更多的滑雪运动技能,重新认识自身的运动能力和克服困境的能力,从而重新认识自己和与他人的关系,形成自信和对他人信任。面对现代性带来的时间和空间延伸,这种信任是一种社会成员必须具备的心理特征,是人们克服时间和空间距离感的、生存于现代社会所必须具备的一种能力。在这个意义上,冬季奥林匹克教育的现代性即在于培养青少年面对陌生的场景,快速地获得与该场景相适应的活动能力和社交能力,并形成对自身和群体的认同。

根据上述结论,本研究建议:第一,在有冰雪条件的区域,鼓励中小学校组织学生走出校园,走进冰场或雪场进行冰雪项目的运动体验。在保障安全的前提下,在冰雪场景下对学生进行冬季奥林匹克知识讲授和技能培训,从而促进青少年对于奥林匹克教育理念的认同。第二,青少年冰雪运动培训机构和冰雪场地应配合中小学组织的冬季奥林匹克教育,逐步构建我国冬季奥林匹克教育的多元主体结构和冰雪运动项目的教育模式。■