利用虚拟仿真技术培养大学生创新能力的路径研究

2022-03-18陈晓兵于坤肖绍章高丽吕如梦

陈晓兵 于坤 肖绍章 高丽 吕如梦

摘要:为了培养学生的创新实践能力,作者以基础知识、专业知识和工程知识构建创新知识链,以学习兴趣、系统思维和创新实践构建创新驱动链,通过知识链对接驱动链接,构建了“双链对接”的三层能力培养模型,并在不同层次上,采用不同的对接过程和学习方法,以虚拟仿真技术建立实践内容体系,利用云计算模式构建创新实践平台。实践证明,本文所构建的路径能够有效地提升学生的创新实践能力。

关键词:创新能力;培养模型;实践云平台;虚拟仿真技术

中图分类号:G642.0 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2022)05-0104-04

《教育部关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》(教高〔2018〕2号)明确指出,要推动创新创业教育与专业教育紧密结合,深化创新创业课程体系、教学方法、实践训练等关键领域改革。创新能力是指运用已有的知识经验,发现新问题、新事物,提出新办法、新观点,通过反复实践解决新问题、创造新事物的能力。[1-2]高等学校的根本任务是培养具有创新精神和实践能力的专业应用人才,因此在人才培养过程中应融入创新教育内容,通过分析问题、构建思路、实施运作、验证方案、反馈修改的螺旋式思维训练,将创新实践活动与专业实践教学有机融合、有效衔接。[3-5]

随着信息技术的不断发展,计算机仿真和虚拟现实技术已经逐步应用到教育活动中,极大地激发了学生的学习兴趣,提高了教学效率,丰富了教学手段。[6]将虚拟仿真技术应用到创新实践教育中,有助于大学生创新能力的培养。创新能力培养涉及创新能力培养模式、课程体系和学习方法等方面[7-9],因此,笔者所在学校的计算机科学与技术专业在创新实践训练过程中,把创新教育融入专业教育,以创新知识链对接创新驱动链,围绕能力培养模型、内容体系、平台建设等方面开展了创新能力培养路径的研究。

● 创新能力培养模型

1.模型结构

要进行创新实践活动,既要具备创新所需要的知识,又要对解决的问题有兴趣,具备系统思维能力,同时还要进行一定的创新实践训练。笔者将创新能力的形成因素分为创新知识链和创新驱动链两类。创新知识链包括开展创新活动应具备的基础知识、专业知识和解决复杂问题的工程知识;创新驱动链因素是指创新活动所需要的内在元素,包括学习兴趣、系统思维和创新实践活动。

以创新知识链对接驱动链,通过学习基础知识激发学习兴趣,通过掌握专业知识培养系统思维能力,通过解决复杂工程问题开展创新实践活动。在对接过程中,利用计算机虚拟仿真、虚拟现实等技术构建创新实践内容体系,其中包括实验室实验项目、各级大学生创新训练项目、教师科研项目、毕业设计课题等形式。

笔者通过分层实施,将创新能力培养分为“基础兴趣—专业思维—工程创新”三个层次,构建“双链对接”的创新能力培养模型,如图1所示,以期实现创新知识链和驱动链的对接。

2.模型层次

(1)“基础—兴趣”层

主要面向一年级的学生,以三维建模、模拟仿真技术为主线,通过基础知识和基本工具的学习,引入数字城市建模仿真应用场景,拓展专业新技术视野,激发学生的学习兴趣。基于学生兴趣和特长,采用线上、线下混合式教学方法,在教师引导和指导下选择实验项目。

该层次学习内容主要包括面向对象程序设计、Unity3D基础、3DMax基础、WebGL基础开发、三维激光扫描设备使用方法、点云数据的初步处理方法。开设的实验项目主要包括三维激光测量建模、Kinect三维重建、全景VR摄像漫游、点云数据建模、三维模型渲染、Unity制作动画等。

(2)“专业—思维”层

主要面向二、三年级学生,以虚拟现实交互式开发为技术主线,通过学习计算机虚拟仿真、虚拟现实领域的编程工具,培养学生掌握基础编程方法和编程环境,进行相关算法学习。引入数字城市场景、轨道交通交互漫游应用背景,以大学生创新计划项目为载体,鼓励学生早进实验室,实施问题导向,培养学生分析、思考能力,训练学生系统思维。

该层次学习内容主要包括3DMax高级应用、Unity3D应用开发、C#/C++程序设计、人机交互开发(Leap Motion)。开设的实验项目主要有城市场景三维漫游、轨道交通HTC Vive交互开发、城市场景Leap Motion交互开发。

(3)“工程—实践”层

主要面向四年级学生,以工程应用系统开发为主线,针对工程项目中的实际问题,通过综合分析问题、设计解决方案、融入创新思维,解决工程项目中的实际问题。引入智能辅助驾驶、个性化产品设计、智能制造等工程项目,教师提供开源学习代码和环境,学生以个人独立研究、小组合作研究、个人研究与集体讨论相结合的形式开展创新实践训练,推行以“学生为中心”的探究式学习。

该层次学习内容主要包括图像处理、模式识别、机器学习算法库、OpenCV应用开发、Java Web应用开发、WebGL/WebCAD应用开发。开设的实验项目主要有AR交通标志识别、三维产品展示、参数化产品设计等。

● 创新实践云平台架构

1.实验系统建设

创新能力培养需要结合专业课程建设和加强实验系统建设。[10-11]在创新实践训练中要让学生在实验室就有机会学习和了解使用最新技术、接触最先进的设备,让师生充分利用、共享各类实验资源和工具,提高实验室资源利用效率。[12-13]

笔者以虚拟仿真和虚拟现实技术为主线,以创新训练项目为载体,建设服务于不同模型层次的创新实验系统。基于已有的设备,建设、集成了Kinect三维建模系统、VR全景摄像系统、3D投影融合系统、3D投影环幕系统、音视频采集系统、HTC头显系统、3D打印系统、无人机飞控等实验系统。设计、开发了实验項目、大学生创新项目、工程实践问题、毕业设计课题等创新训练项目187项,建立了创新实验室工位80个。

2.实践云平台构建

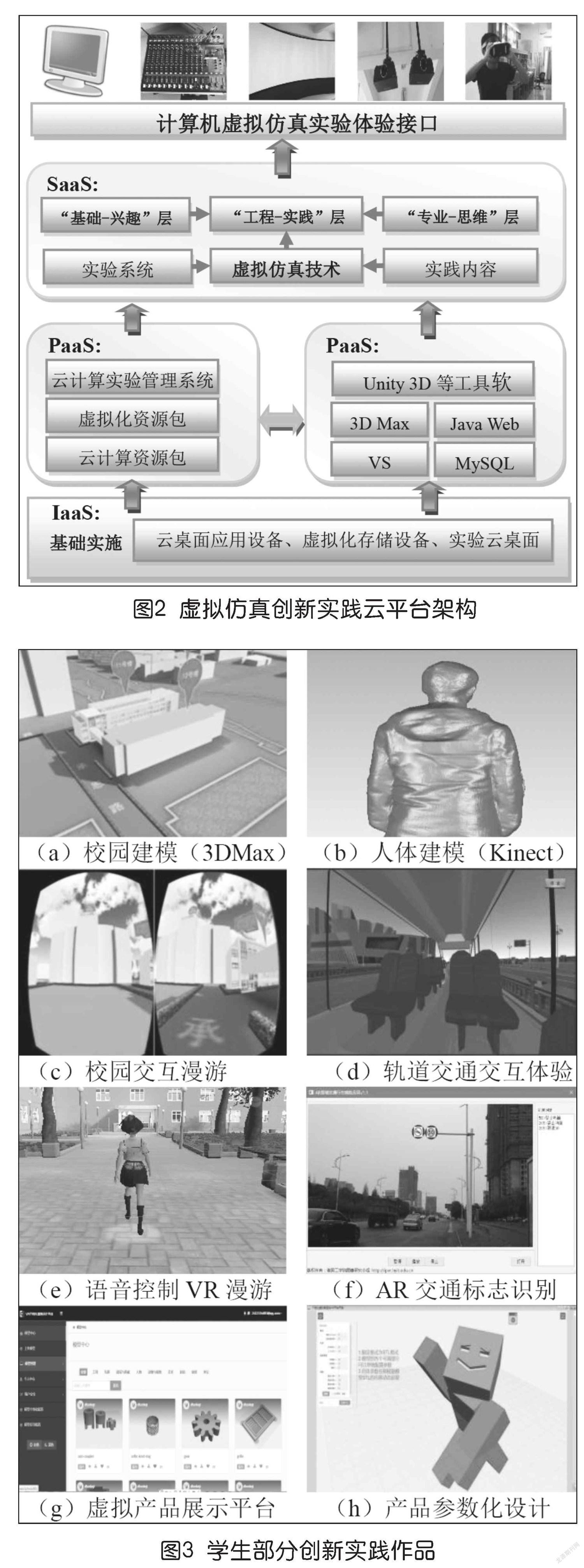

目前,AR/VR设备运算处理能力不足以完全支撑“拟真”的运算量。[14-15]计科与技术专业在现有的云计算中心基础上,运用虚拟仿真、虚拟现实、图形图像处理、数据库和软件开发等技术,搭建创新实践云平台,采用云计算模式进行数据和图形处理,降低对实验端设备的性能配置需求,实现虚拟仿真、体验、应用和多人远程交互共享,大幅降低使用成本,提升学习者体验。创新实践云平台构建按照实践教学服务的多层次(IaaS、PaaS和SaaS)类型进行资源的按需划分和规划,充分利用已有的教学实践条件和资源。

笔者建设的创新实践云平台拥有100T的存储容量,配备了高性能的GPU,设置了多用户运行环境,完成了IaaS、PaaS、SaaS层实践教学服务的部署和配置:IaaS层包括虚拟化存储设备、云桌面网关、云桌面应用设备等;PaaS层包括云计算资源包、虚拟化资源包、云计算实验管理系统和实验工具集;SaaS层包括三个能力层次的创新训练项目。创新实践平台满足了学生计算机仿真创新实践训练的需求,平台架构如图2所示。

● 创新实践训练成效

学生通过计算机仿真创新实践平台,在教师的指导下开展自主式、探究式创新实践训练,并通过申报各级大学生创新实践项目、参加学科竞赛、发表论文、申请专利和软件著作权等形式,形成创新训练成果。学生通过不同层次的训练完成的实验项目如图3所示,其中(a)(b)属于“基础—兴趣”层创新训练项目结果,(c)(d)(e)属于“专业—思维”层创新训练项目结果,(f)(g)(h)属于“工程—实践”层创新训练项目结果。

目前,创新实践平台和资源建设正在不断完善和丰富,已有18~20级300余名学生进入创新实验室开展自主探究式學习,学生通过创新实践平台训练,收获了一批创新训练成果,计算机虚拟仿真创新实践平台建设初见成效。

● 结语

笔者以创新实践能力培养为目标,构建了“双链对接”的创新能力培养模型,利用虚拟仿真技术开发了不同层次的创新实践训练项目,建设了虚拟仿真创新实践云平台。通过融合计算机领域发展的新技术、新方法,激发学生学习兴趣,使其挖掘自身潜能,推行探究式学习,训练系统思维,解决实际问题,为学生提供开源学习平台和环境,有效地培养了学生的创新实践能力。

参考文献:

[1]吴国珍.斯滕伯格的智力三元理论述评[J].湖南师范大学社会科学学报,1994(01):82-86.

[2]姚亦飞,于繁华,李晓宁.工程教育理念下计算机类专业应用型人才创新能力培养的教学改革探索与实践[J].长春师范大学学报,2018,37(02):113-119.

[3]王志,杜云海,刘雯雯.从大学生创新实验谈高校实验室建设[J].实验室研究与探索,2013,32(06):287-289.

[4]张永强,陈捷,贺普峥.创新创业教育视域下高校计算机类学生创新能力培养路径[J].教育评论,2018(05):79-83.

[5]王占全,文欣秀,杨泽平,等.计算思维为切入点的创新实践活动联动模式改革与实践[J].实验室研究与探索,2018, 37(11):238-241.

[6]张枝实.虚拟现实和增强现实的教育应用及融合现实展望[J].现代教育技术,2017,27(01):21-27.

[7]李华昱.构建贯通融合式计算机专业课程体系,培养实践创新型人才[J].实验室研究与探索,2018,37(04):195-199.

[8]张其亮,陈永生.多元思维引导下的计算机专业实践教学体系构建与实施[J].实验室研究与探索,2018,37(11):204-207.

[9]张泳,柯海丰,陈蒙.计算机类专业学生程序设计应用创新能力培养体系构建[J].计算机教育,2019(05):36-38.

[10]琚生根,陈润,师维,等.计算机创新实践教学平台建设探索与实践[J].实验技术与管理,2017,34(08):10.

[11]刘丹.计算机专业本科生创新能力培养模式研究[J].计算机教育,2019(03):62-65.

[12]蔺伟.高校创新创业实验室建设路径探讨[J].实验技术与管理,2017,34(02):238-241.

[13]边胜琴,王建萍,崔晓龙.计算机网络室建设与实验教学改革[J].实验室研究与探索,2017,36(02):259-262.

[14]顾君忠.VR、AR和MR——挑战与机遇[J].计算机应用与软件,2018,35(03):1-7.

[15]李磊,高岩,吕念玲,等.多层次服务实验教学云平台的构建与应用[J].实验室研究与探索,2019,38(05):155-159.

作者简介:陈晓兵(1971—),男,江苏淮安人,教授,博士。研究方向为CAD&CG、虚拟现实。

基金项目:江苏省高等教育教改研究项目(2019JSJG126),淮阴工学院教学改革研究重点课题(2017XJGA03),淮阴工学院校企共建精品课程“软件测试与质量保证”(Z202B18527)。

3665501908275