从水库温室气体研究到水电碳足迹评价:方法及进展

2022-03-17王殿常

李 哲,王殿常

(1.中国科学院 重庆绿色智能技术研究院,重庆 400714;2.中国长江三峡集团有限公司,北京 100038)

1 研究背景

当前,全球气候变化已成为人类生存与可持续发展的最大挑战。这极大促进了全球应对气候变化的政治共识和重大行动。政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,简写为“IPCC”)特别报告指出,全球须将变暖幅度控制在1.5 ℃以内以避免极端气候条件的威胁[1]。只有全球在本世纪中期实现温室气体净零排放(net zero emissions),才有可能实现上述目标[1]。2020年,我国郑重向世界承诺将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳(CO2)排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和[2-3]。这些政治承诺为我国应对气候变化、绿色低碳发展提供了方向指引、擘画了宏伟蓝图,也意味着我国将更加坚定地统筹推进新时代“五位一体”总体布局,贯彻新发展理念,构建新发展格局,实现高质量发展[4]。加快推动碳达峰、尽早实现碳中和已成为我国经济社会各个层面的广泛共识。

筑坝蓄水因在淡水资源供给与调节、可再生能源保障等方面具有突出功能,已成为减缓气候变化不利影响的重要工程措施,被各国政府纳入基础设施投资建设的优先清单[5-6]。但是,筑坝蓄水将在不同程度上淹没土地,调节河流水文情势与水沙过程,改变其影响区域与大气间CO2、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)等温室气体的源汇状态,深刻影响全球内陆水体碳氮循环[7]。当前,全球范围内水库每年向大气排放CO2、CH4、N2O 速率分别约为[8]:134.9 Tg(CO2)·a-1、17.7 Tg(CH4)·a-1、0.094 Tg(N2O)·a-1。尽管上述数据值并未显著高于湖泊、河流等天然水体,但作为干扰“陆-海”生源要素输送显著且强烈的人类活动,水库修建及运行对全球大气温室气体浓度变化的影响程度与时空广度仍备受关注[9-11]。另一方面,筑坝蓄水衍生了水力发电、航运、防洪、灌溉、供水、旅游等多种社会服务功能。水库修建及运行导致温室气体通量变化是评价水利水电工程碳足迹的重要组成部分,是准确判别上述不同服务功能碳排放量、阐明水电能源清洁属性的关键证据,更是权衡水利水电工程项目社会与生态环境损益、促进区域可持续发展的重要前提。我国是世界水电强国,水库数量与水电发电总量均位居世界第一。水电已逐渐成为我国能源结构调整、实现“双碳目标”的中坚力量。因此,厘清筑坝蓄水对全球气候变化的真实影响,对我国水电行业持续健康发展的重要性不言而喻。

过去30年来,水库温室气体研究方兴未艾[8,12-15]。国内外不少学者在水库关键界面碳通量、河流-水库系统碳循环的水文生态机制等方面开展了创新研究与探索[16-19]。但目前关于筑坝蓄水对温室气体通量变化的影响,仍存在一些不明晰或不确定的地方。特别是在开展水库温室气体净排放量评估、水电碳足迹评价等方面仍较为模糊,这在一定程度上影响了我国水电行业在应对气候变化、实现碳中和过程中的发展定位。为此,本文尝试梳理当前水库碳循环与水电碳足迹已有成果,结合2019年IPCC 新修编的水淹地国家温室气体清单[20],阐释水库温室气体净排放量评估与水电碳足迹评价的概念、框架与方法,探讨当前该领域尚待解决的问题,为进一步支撑我国水电行业探索温室气体管理、开展碳交易提供基础。

2 水库温室气体净排放量:概念性框架与评估路径

2.1 水库修建及运行对其温室气体通量变化的影响水库是指在河道、山谷、低洼地及地下透水层修建挡水坝或堤堰、隔水墙形成集水的人工湖[21]。尽管形成水库的重要标志是人工修建的挡水构筑物,但因挡水构筑物修建而形成的人工水体能否称之为“水库”尚未有定量的判定标准。对此,在2019年的国家温室气体清单精细化修编中,IPCC 从土地利用变化的视角,泛化了“水库”的概念,以“水淹地”(Flooded Land)取代之[20];并规定在修建水坝或其他挡水构筑物之后,水体滞留时间相比较于修建前延长10%,或者水面面积相较于修建前增加10%的水体,均被定义为“水淹地”。水库是水淹地最常见的一种形式,约超过90%的水淹地案例均属于水库[20]。其他类型的水淹地还包括了小型堰塘、人造沟渠等。为更方便于表达,本文以下均以“水库”指代“水淹地”。

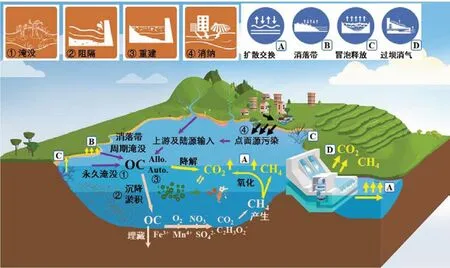

水库与大气间温室气体交换途径通常包括(图1)[6]:(1)水库及其坝下受影响河段温室气体水-气界面扩散交换;(2)水库消落带裸露期间土壤与植被同大气间的温室气体交换;(3)水库近岸浅水缓流区域可能产生的温室气体气泡释放;(4)水流经过水坝因压力瞬间改变而产生的“消气”释放(degas⁃sing)。相比较于水库修建前的状态,水库修建及运行将在“淹没、阻隔、重建、消纳”等四个方面影响或改变生源要素的生物地球化学循环,产生温室气体释放入大气。

图1 筑坝蓄水对碳循环影响的4 个效应与温室气体源汇变化的4 个途径

(1)淹没。水库修建将永久性淹没一定面积陆地,迫使淹没区域陆地生态系统向水生生态系统转变。在改变景观的同时,淹没区存在于土壤、植被中的有机质逐渐被降解,产生温室气体排放入大气[22-24]。此外,受调度运行影响,水库近岸反复受淹、裸露而形成的消落带,亦是温室气体产汇的“热区”[11]。

(2)阻隔。因挡水构筑物的修建及运行,在一定程度上干扰了以颗粒态为主要赋存形式的有机碳(OC)向下游输送,促进了水库上游随流输入的有机质在库区内的滞留与淤积[25]。在微生物作用下,一部分OC 降解形成CO2、CH4等温室气体释放入大气,另一部分OC 则随泥沙淤积埋藏于库底[26-27]。

(3)重建。水库形成后,水体更新周期延长促使表层水体透光性增强,延长了藻类等初级生产者在真光层中的持续增殖的时间,也促进了上游及陆源输入的氮磷等营养物在水库的滞留,推动了水生生态系统逐步由“河流型”异养体系向“湖泊型”的自养体系发育并完善[28]。这在一定程度上改变了碳赋存形态,也影响了温室气体产汇。

(4)消纳。水库修建及运行,在不同程度上影响并改变了水库库周及其毗邻区域的人类活动特征,以水为邻,衍生了航运交通、亲水旅游、水产养殖等新的生产生活方式,也诱导了人类聚居区域发生变化。受人类活动影响而输入的各种点面源污染,将被水库生态系统所消纳,形成温室气体排放入大气。

理论上,上述4 个效应共同决定了水库修建及运行后OC 的来源及其供给强度,并叠加影响了水库CO2、CH4排放的空间范围与长期趋势。但由于不同水库所处自然地理条件和社会环境特征各不相同,上述4 个效应的贡献程度也各不相同,所产生水库温室气体排放量长期趋势也有所差别。譬如,一些水库(如法属圭亚那Petit Saut 水库[29-30]),淹没面积相对较大,但成库后上游或毗邻区域持续输入的OC 明显不足,则淹没区域OC 成为了水库温室气体排放的主要“内生碳源”,是决定温室气体排放长期趋势的关键变量。另一些水库,若具有持续的“外部碳源”(泥沙淤积、毗邻区域人类活动等),则可长期维持一定强度的温室气体排放[31]。因此,对水库温室气体排放长期趋势的判断,需对上述四方面效应的贡献程度予以甄别。

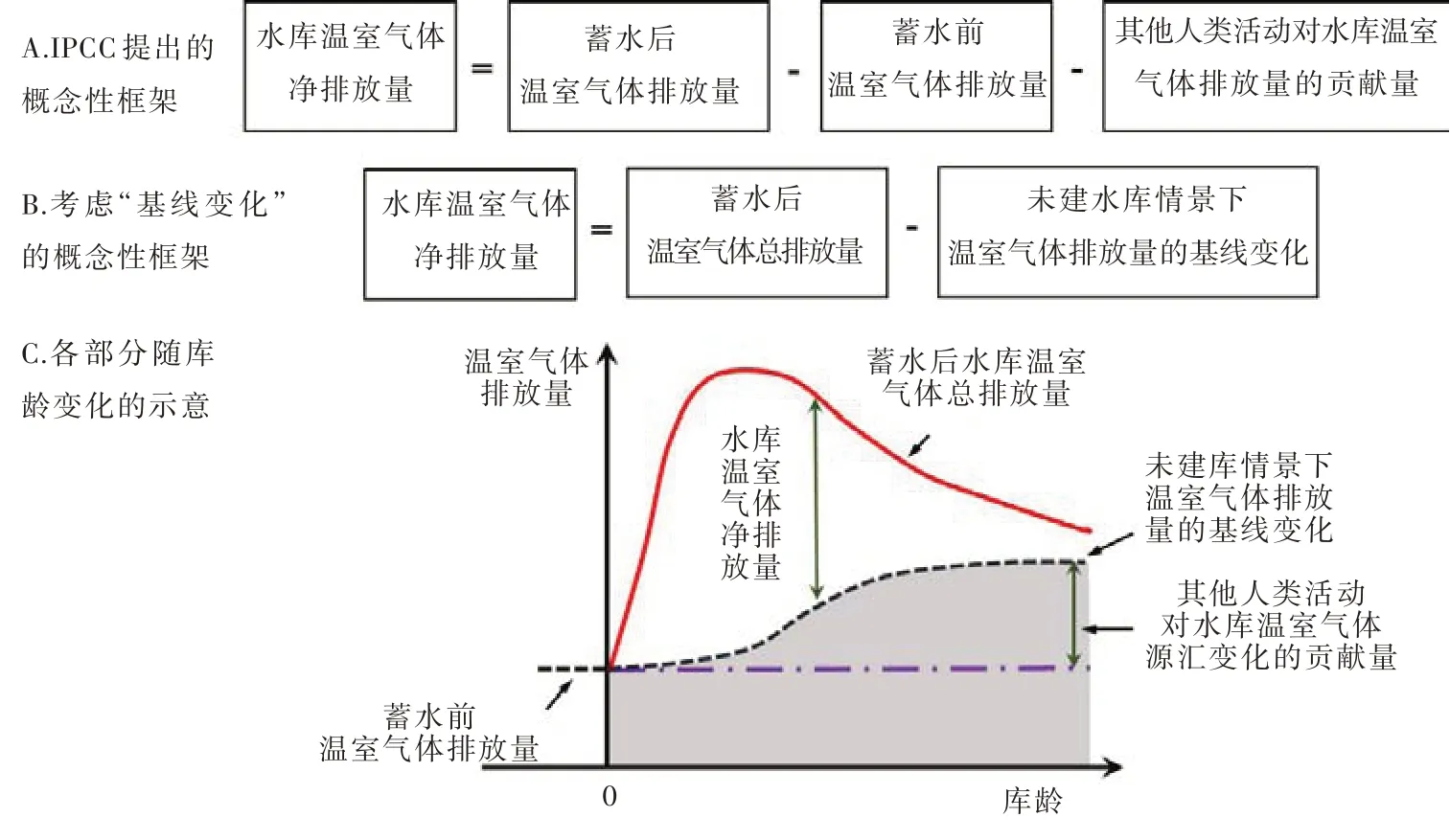

2.2 水库温室气体净排放量概念及其尚待解决的问题衡量水库修建及运行对气候变化的贡献,需充分考虑水库修建前自然环境的本底状态。作为水库温室气体研究领域的早期代表性论著,Rudd 于1993年发表的学术论文便强调了需将La Grande II 水库蓄水前后温室气体源汇状态进行比较[32]。但遗憾的是,在此后的10 余年内,大部分研究多关注于水库修建后温室气体通量变化或排放情况。2011年,IPCC 在其《可再生能源与减缓气候变化》特别报告中首次提出了水库温室气体净排放量(或净通量)的概念性框架[6],即:水库温室气体净排放量等于蓄水后水库温室气体排放量(Post-impoundment GHG emissions,简写为“Post”),同蓄水前的温室气体排放量(Pre-impoundment GHG emissions,简写为“Pre”)和其他人类活动对水库温室气体排放量的贡献量(Unrelated Anthropogenic Sources,简写为“UAS”)的差值(图2)。此后,国际能源署(International Energy Agency,简写为“IEA”)、国际水电协会(International Hydropower Association,简写为“IHA”)相继在该框架基础上编写了技术导则或开发经验模型用以支撑对水库温室气体净排放量的评估[33-34]。

图2 水库温室气体净排放量评估的概念性框架

近年来,国际学界形成的共识是,科学评估水库温室气体净排放量,是阐明水库修建及运行的温室气体效应的基础,也是开展水库温室气体排放核查的关键。但在实际应用中上述概念性框架依然存在一些尚需梳理或值得更深入探讨的问题。

2.2.1 水库温室气体净排放量评估所涉及的温室气体类型 严格意义上,水库温室气体净排放量的评估应涵盖CO2、CH4和N2O 三种最主要的温室气体,其中CH4与N2O 的全球增温潜势(global warming potential)约分别为CO2的27.2 倍和273 倍(IPCC 第六次评估报告)[35]。水库中的CO2主要来自有氧条件下OC 的微生物降解或生物呼吸作用。厌氧条件微生物对OC 的降解也将产生部分CO2。CH4主要由产甲烷菌在水库库底或近岸的厌氧环境中代谢小分子OC 而产生[36]。近年来有研究报道了CH4能够在有氧环境下产生,但其贡献量目前仍不确定[37-38]。水库中N2O 主要产生于微生物群落N 代谢过程(以反硝化过程为主)的中间环节[39]。

由于三种温室气体产汇机制各不相同,水库修建及运行对三种温室气体排放产生的影响存在显著差异,故上述三种温室气体在净排放量评估中也有一定差别。对此,Prairie 等于2018年着重探讨了水库蓄水前后CO2、CH4和C 埋藏产生的变化(表1)[18],认为:(1)淹没区域内OC(植被或土壤)降解产生的CO2;(2)在水库库底或近岸厌氧区域产生的CH4,以及(3)异源性有机碳(allochthonous OC)埋藏速率的变化,均应被视为水库修建及运行而产生的净变化量。因淹没区域无机碳溶出或陆源输入而形成的CO2排放,并不需要在水库温室气体净排放量评估中考量。此外,水库自源性有机碳(au⁃tochthonous OC)形成的碳埋藏可不考虑在净排放量评估中。特别地,对水库消落带出露期间植被恢复形成的自源性有机碳降解产生的CH4,Prairie 等认为若以全球增温潜势计算则应在净排放量评估中考虑,若以C 收支进行计算,则该部分可不考虑在净排放量评估中[18]。

表1 水库修建及运行对碳循环影响的净效应与关联过程(在文献[18]基础上修改完善)

上述思想在一定程度上引导了IPCC 于2019年完成的国家温室气体清单精细化修编工作。在新修编的水淹地章节第一层级方法(Tier 1)中[20],对蓄水不足20年、尚处于土地利用快速转化期的水库,需同时考虑CO2和CH4的排放量(反映了淹没区土地利用改变而产生的CO2净增量);而对蓄水超过20年的水库,仅计算CH4的排放量。此外,关于水库N2O 的净排放量,IPCC 强调了N2O 主要来自于农田化肥施用与其他人类活动产生的N 污染。因在陆地生态系统土地利用变化的清单编制中已被计算,故为避免重复计算,水库修建及运行所产生的N2O 源汇净变化并未予以考虑[40]。在2019年的IPCC 国家温室气体清单修编工作中,限于水库修建及运行对N2O 产汇过程的影响仍缺乏更丰富的科学研究积累,故亦未能够在此次修编中提供水库N2O 净排放量评估的方法[20]。

2.2.2 水库温室气体净排放量评估的时空范围与系统边界 水库修建及运行所产生的温室气体净效应,需统筹考虑水库蓄水前与蓄水后两种状态。尽管水库修建及运行改变了区域的生态景观,但在评估其温室气体净排放量时,应首先确保水库蓄水前与蓄水后温室气体通量监测评估的空间范围保持一致[41]。其中,上游控制断面,通常设置于水库蓄水至正常水位后回水区末端的自然河段上,亦称为“入库背景断面”。水库下游控制断面,理论上应设置在水坝下游河段水体与大气温室气体交换通量恢复至自然河流水平的区段。但由于水库下游河道温室气体释放通量显著高于自然河段,且受季节和下泄流量影响,故其下游控制断面的设置存在不确定性。有报道认为,南美部分水库下游受影响河段范围为30~60 km[42-44]。一些高坝大库对其下游河段温室气体释放通量所产生的影响范围可能更远[45-46]。而在首尾相连的梯级水库中,因水文水动力条件及河道形态改变,上下游水库调度运行对温室气体通量的真实影响尚难以明晰。因此,确定水库下游控制断面,宜通过更充分的调查与实地研究予以论证。这是当前水库温室气体净排放量评估中较不确定的地方。

水库温室气体净排放量随时间而变化,但如何准确定义并处理好水库温室气体净排放量(图2)与Post、Pre 和UAS 三者之间的时间节点及其关系,仍有待厘清。根据IHA 和IEA 的观点[33-34],以水库首次蓄水至其最高水位作为蓄水后状态的时间节点(初始年),而在此节点之前被认为是蓄水前的状态。蓄水前的温室气体源汇状态通常被视为定常值。若水库在蓄水前开展了库底清理,因库底清理工作将在一定程度上改变淹没区域土地利用情况,则宜以水库完成库底清理工作后的状态作为参照,评估蓄水前温室气体排放量。其他人类活动对水库温室气体排放量的贡献量(UAS),主要指水库毗邻区域人类活动产生的点面源污染负荷(OC、N、P 营养物等)对水库温室气体排放量的影响。该部分通常以水库蓄水后作为参考,但实际应用中并不易确定:其一,因水库自然条件复杂,水库毗邻区域人类活动产生的点面源污染负荷对水库温室气体排放量的贡献量,不易被直接测定,而需通过不同情景的模拟比较进行间接评估;其二,点面源污染负荷变化对温室气体排放量的贡献量并不完全局限于蓄水后。不少水库在蓄水前便有丰富的人类活动历史并延续至蓄水后。若忽略蓄水前点面源污染负荷对天然河流(或其他水体)温室气体排放量的潜在贡献,亦难以准确衡量水库修建及运行所产生的“净效应”[47]。因此,理论上存在一种虚拟的“基线状态”,即在相同的点面源污染负荷背景下,未建水坝条件下天然河流(或其他水体)温室气体排放量(图2)。水库温室气体净排放量,应是蓄水后水库温室气体排放量与“基线状态”的差值[47]。

2.2.3 关于水库温室气体源汇状态的定性判别 关于水库是“碳源”还是“碳汇”,长期以来充满争议。正如在“碳达峰”概念中所强调的“碳”主要指代CO2,关于水库是“碳源”还是“碳汇”的问题,应首先澄清“碳”所指代的范畴。若“碳”指代温室气体(CO2、CH4),则一般情况下水库是温室气体的源(“碳源”);若“碳”泛指一些形式的碳元素(C),则水库一般情况下是“碳汇”。

一方面,水库是温室气体的源。目前并没有丰富的案例或科学证据说明水库修建及运行将导致水库直接从大气中吸收温室气体而形成“汇”的效应。同其他内陆水体一样,溶存于水库水体中的主要温室气体(CO2、CH4、N2O)浓度通常均呈现出高于大气中相应温室气体浓度的情况。在一些水库呈现出中-富营养状态局部水域,因藻类繁盛可能导致昼间局部时段水体中CO2浓度显著低于大气中CO2浓度,故表现出向大气吸收CO2的现象。但上述现象并不持续存在,夜间藻类停止光合作用便很难支撑水库水体对大气中CO2的持续吸收。即便是因吸收CO2所形成的藻类生物量,也将很可能随着藻类死亡而被细菌所降解,再次释放出来,少部分将可能形成碳埋藏。此外,关于水库及湖泊表层水体CH4来源问题,目前仍有一定争议(即“甲烷悖论”)[48-49]。多数观点认为水库或湖泊近岸浅水厌氧区域持续产生CH4并扩散,是维持表层水体有氧环境下CH4持续向大气释放的重要来源[49]。

另一方面,水库泥沙淤积是水库形成“碳汇”的重要驱动力。碳(C)在水中的赋存形态,除溶存于水中的CO2、CH4之外,还包括了溶解性无机碳(DIC)、溶解性有机碳(DOC)、颗粒态有机碳(POC)等。伴随复杂的生物化学转化过程,相当大一部分OC 随着水库泥沙淤积过程逐步沉降于库底形成碳沉积或埋藏。全球范围内湖泊与水库OC年埋藏速率约为0.15 Pg(C)·a-1(范围约为0.06~0.25 Pg(C)·a-1),其中约40%的OC 埋藏于水库中[50]。以三峡水库为例,按库区淤积物干容重1.3 t/m3计算,2008—2017年三峡水库泥沙淤积量约为21.20 亿~22.66 亿t;预计至2027年累计淤积量为33.29 亿~35.30 亿t[51]。根据实测数据,三峡水库沉降泥沙中OC 所占比重约为3.20%[26],保守考虑三峡水库碳埋藏效率约为45%[52],初步估算至2027年三峡水库累积形成的OC 埋藏量约为0.0480~0.0509 Pg(C),按成库后运行27年(以2010年为基准),年均碳埋藏速率约为1.777~1.884 Tg(C)·a-1。相比于现阶段三峡水库温室气体(CO2、CH4)年排放量(0.360 ± 0.042)Tg(C)·a-1[47],碳埋藏量显著高于温室气体排放量。因此,水库泥沙淤积过程所形成的“碳汇”效应是显而易见的。此外,水库生态系统自身发育形成的自源性有机碳对水库碳埋藏的贡献亦值得重视。

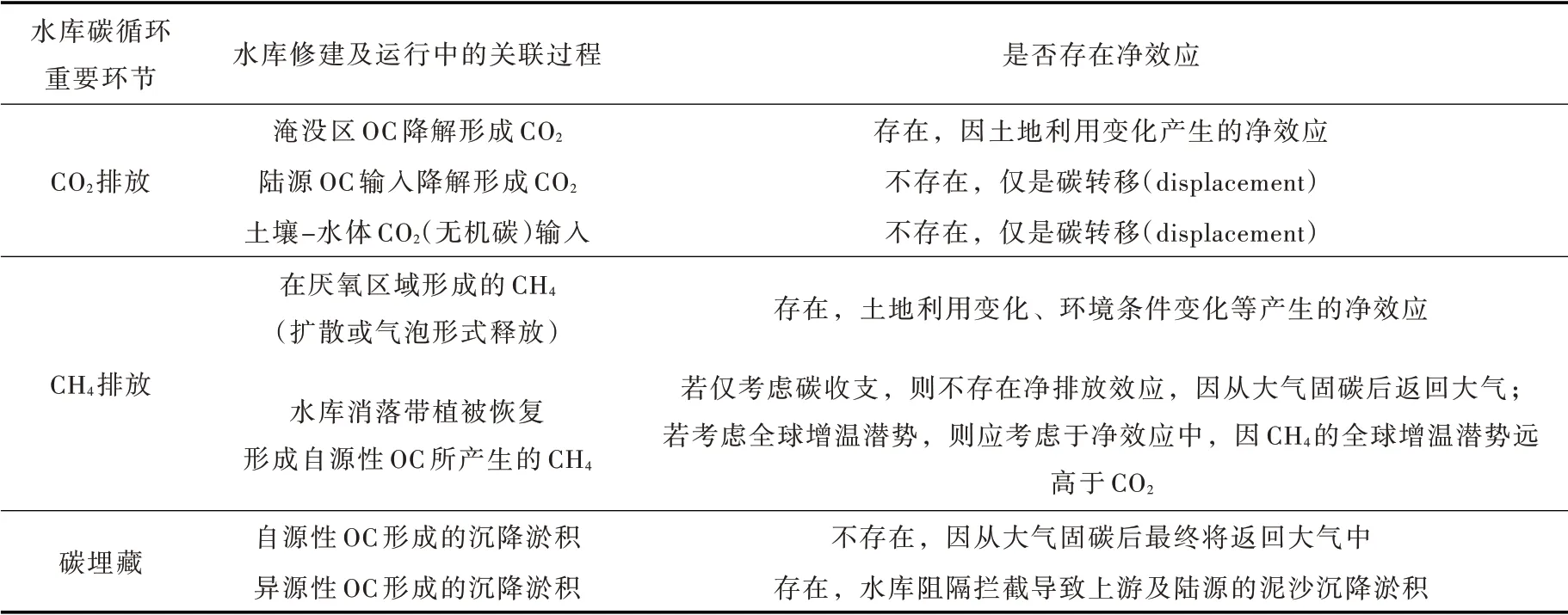

2.3 水库温室气体净排放量估算的技术路径尽管当前水库碳循环与碳通量的基础研究仍有待进一步深入,但作为重要的人类活动,衡量水库修建及运行所产生的温室气体净效应具有其不可替代性和重要的实际价值。当前国际上实现水库净排放评估的数学模型主要有2 个:(1)IPCC 于2019年修编颁布的水淹地温室气体排放清单第一层级(Tier 1)方法[20];(2)IHA 于2017年牵头组织国际专家开发的水库温室气体净排放模型(G-res Tool)[53]。IPCC 提出的水淹地温室气体排放清单第一层级方法,以土地利用变化为基本原理,认为水库蓄水后前20年需要同时估算CO2、CH4的排放;而成库蓄水20年以上,仅估算CH4的排放。据此,在对水库CO2排放量估算中,IPCC 提供了全球不同气候带的排放因子,并结合水库水面面积进行排放量估算;在对水库CH4排放量的估算中,除所提供的排放因子外,需结合水库营养状态(贫营养、中营养、富营养等)设置不同修正因子进行估算。与IPCC 的方法一样,IHA 牵头开发的G-res Tool 依然是基于全球既有案例的经验模型,它需要更丰富的流域参数,包括流域平均气温、降雨量、人口数量和土地利用类型等。近年来,一些学者也开始关注于更细化的半经验、半机理模型,实现对单个水库CO2、CH4等温室气体排放量的模拟与预测分析[47]。

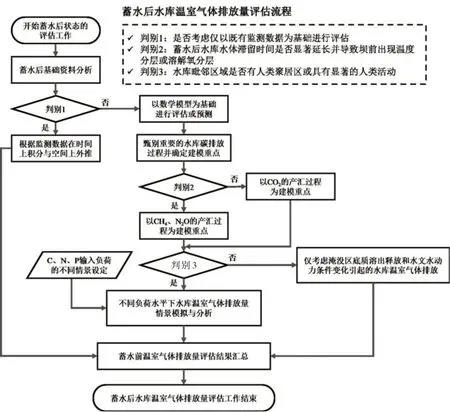

结合我国大型水库的特点和前期实践积累,笔者尝试提出了开展水库蓄水前与蓄水后温室气体排放量评估的技术路径(图3、图4)。如图所示的技术路径中,应着重分析并判别以下三方面的内容:(1)明确合适的系统边界;(2)预判其他人类活动对水库温室气体排放量影响的贡献量是否显著,论证开展该部分评估的必要性;(3)预判CO2、CH4、N2O 在水库温室气体净排放量中的贡献程度,明确评估重点。

图3 蓄水前温室气体排放量评估技术路线

图4 蓄水后水库温室气体排放量评估技术路线

一般情况下,可结合蓄水前、蓄水后典型水平年的温室气体排放量估算结果,采用差减法获得水库温室气体净排放量。再进一步结合数学模型的情景分析,确定蓄水前与蓄水后其他人类活动对温室气体排放量贡献量。为获得水库在其生命周期内的温室气体排放总量,应进一步结合水利水电工程设计使用年限,设定生命周期内入库水文泥沙过程、水动力条件、水库上游流域与水库毗邻区域点面源污染负荷长期趋势的变化情景,进行模拟分析与计算。

3 基于生命周期的水电碳足迹评价:进展与问题

3.1 水电碳足迹的概念及其研究进展“碳足迹”(carbon footprint)被定义为“由一项活动直接或间接引起的或在产品的生命周期内累积的二氧化碳排放总量的量度”,该定义来自于Wiedmann 与Minx 于2008 参编出版的专著《Ecological Economics Research Trends》中[54]。此后,在国际标准化组织(Interna⁃tional Standard Organization,简写为“ISO”)2018年出版的《温室气体——产品碳足迹——量化的要求与导则》(ISO14067-2018)中,针对“产品碳足迹”(carbon footprint of a product)进一步明确定义为“基于生命周期评价而获得的某一产品系统温室气体排放和去除的总和,以二氧化碳当量(CO2eq)表示”[55]。

作为典型的可再生能源,水力发电过程将天然水体势能、动能转化为电能输出,水电在生产过程中并不直接产生温室气体,故长期以来业界秉持的观点认为,水电并不产生温室气体排放(水电能源的碳排放因子为零)。但是,水电生产需依赖于水坝修建与运行。水利水电工程建设运营各环节产生的温室气体排放均同水电能源生产密切相关。因此,水利水电工程项目碳足迹(以下简称为“水电碳足迹”),是指工程项目生命周期内各种人类活动所产生的二氧化碳当量(CO2eq)排放总量,它反映了水电工程项目在其生命周期内对全球大气辐射平衡(或“气候变化”)产生的影响。为使不同水电工程项目的碳足迹具有可比性,通常情况下将它们生命周期内产生的二氧化碳当量排放总量除以预计的水力发电总量以获得单位发电量下的水电工程项目碳足迹,单位为g(CO2eq)/(kW·h)。

国际上,对水电碳足迹的关注,源于1990年代初对水库温室气体排放量的早期研究。1990年代中期,Gagnon 与van de Vate 最早提出了在生命周期的框架下评价水电碳足迹[56-57]。加拿大寒带La Grande 水电站的早期评估结果为15 g(CO2eq)/(kW·h),巴西热带雨林区的Tucurui 水电站的碳足迹评估结果为237 g(CO2eq)/(kW·h)[57]。对日本小水电(装机容量小于10 MW)碳足迹评估结果为11.3 g(CO2eq)/(kW·h)[58]。巴西Itaipu 水电站的碳足迹为4.33 g(CO2eq)/(kW·h)[59]。Hertwich 认为,全球水电平均碳足迹约为85 g(CO2)/(kW·h)与3 g(CH4)/(kW·h)[60]。尽管IPCC 在其2011年特别报告中指出,全球范围内水库型水电项目碳足迹的可能阈值为4~14 g(CO2eq)/(kW·h),但在某些位于热带地区的水电站,其水电碳足迹可达150 g(CO2eq)/(kW·h)[6]。Krey 等认为在更大的概率范围内全球水电碳足迹可能的阈值范围为1.0~2200 g(CO2eq)/(kW·h),中位数约为24 g(CO2eq)/(kW·h)[61]。2018年,IHA 根据其G-res Tool 的评估结果认为全球水电碳足迹约为18.5 g(CO2eq)/(kW·h)[62]。国内,Zhang 等较早地报道了国内两座不同装机容量水电站在工程施工阶段的碳足迹,装机容量为44 MW 的水电站,碳足迹约为44 g(CO2eq)/(kW·h);而装机容量为3600 MW 的水电站,其碳足迹约为6 g(CO2eq)/(kW·h)[63]。Zhang 等报道了糯扎渡水电站采用混凝土重力坝时的碳足迹约为11.11 g(CO2eq)/(kW·h),采用土石坝方案时碳足迹约为8.36 g(CO2eq)/(kW·h)[64]。

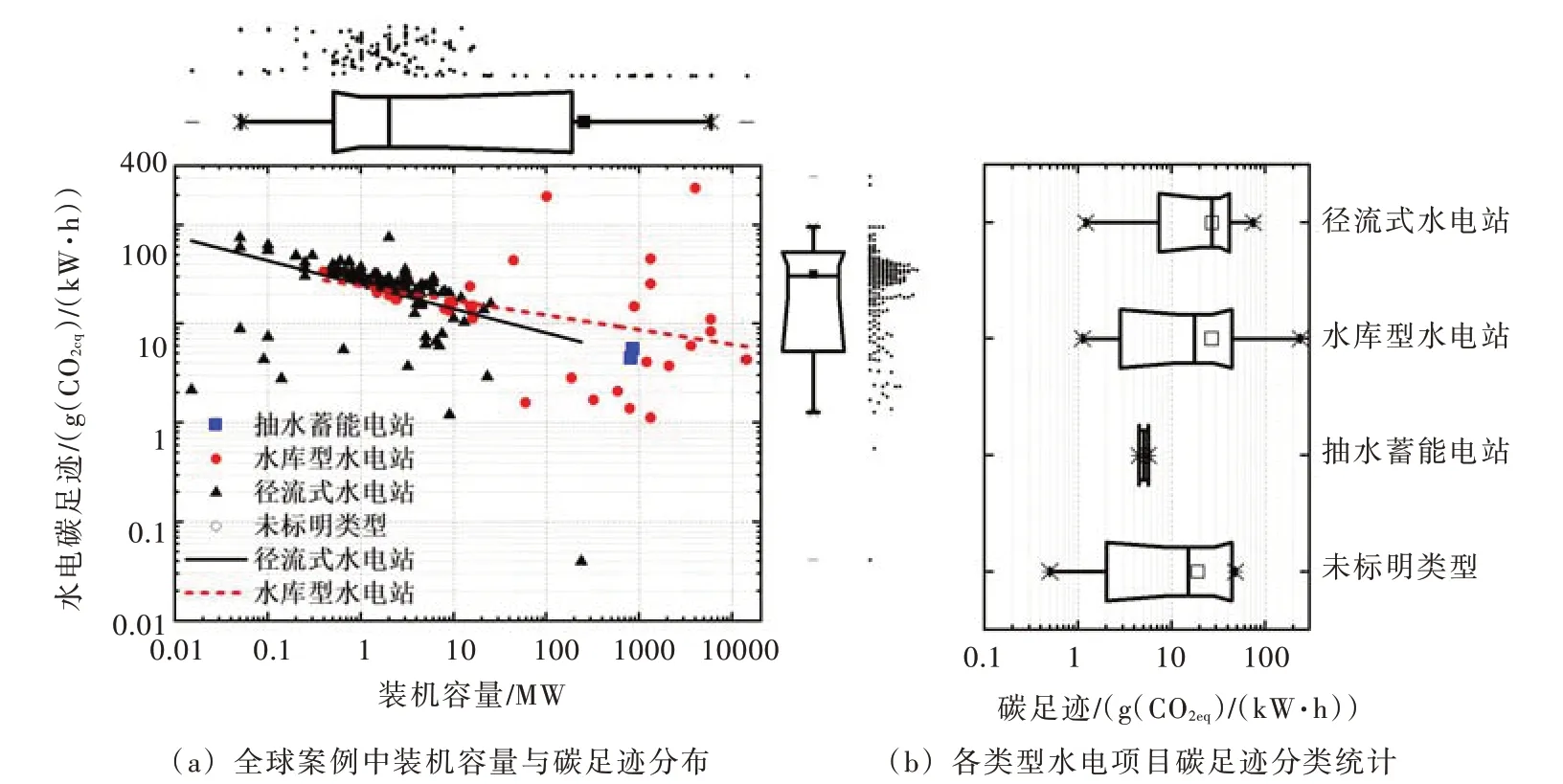

不考虑在系统边界、评价方法等方面的差异,梳理并整合当前已公开报道的全球约220 多座水电站碳足迹评价的结果,可以发现全球水电碳足迹评价结果阈值范围为0.04~237.0 g(CO2eq)/(kW·h),平均值为(25.8 ± 3.0)g(CO2eq)/(kW·h),在第一与第三分位数之间的大概率范围阈值约为15.0~31.2 g(CO2eq)/(kW·h)[65]。进一步地,在当前已有的案例报道中,水库型水电站(reservoir hydropower)与径流式水电站(run-of-river)碳足迹评价结果并没有统计意义上的显著差异。水库型水电站碳足迹均值约为26.8 g(CO2eq)/(kW·h);径流式水电站碳足迹均值约为26.9 g(CO2eq)/(kW·h)。无论何种类型水电站,大体上碳足迹与装机容量呈负相关关系[65]。

图5 全球水电项目碳足迹梳理汇总结果[65]

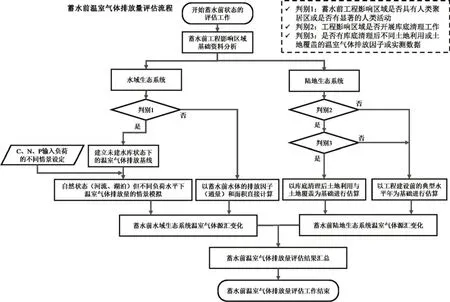

3.2 水电碳足迹评价实施路径与尚存在的问题水利水电工程的施工建设与运营管理是一项复杂的系统工程。站在产品属性的视角,其生命周期一般涵盖项目前期准备、施工建设、运营维护与拆除恢复4 个阶段(图6)。其中,项目前期准备阶段,主要包括施工区域征地拆迁、场地平整、前期库底清理等。施工建设阶段,重点指开展大规模施工建设至调试与试运行。运营维护阶段,包括日常巡检与维护、大修与设备更新等。水库修建及运行所产生的温室气体净排放量,是运营维护阶段的重要组成部分。拆除恢复阶段,包括机电设备拆除、主体结构爆破、各种材料回收与无害化处理处置等。同时,还应考虑库底淤泥清理、河道恢复与拆除阶段受影响区域的生态修复等内容。

图6 水利水电工程全生命周期所涵盖的各阶段与主要单元过程

在实际操作中,通常以水利水电工程环境影响评价报告、可行性研究报告等为基础,沿用清单分析思路,将上述生命周期的各阶段进一步拆解至更细的单元过程,解析各阶段或各单元过程物质流与能量流的归趋,编制各阶段或各单元过程的温室气体排放清单。但因单元过程众多、复杂且时间跨度较大,水利水电工程碳足迹评价仍存在一些问题亟待解决。

(1)碳足迹评价选用方法参差不齐。生命周期评价方法,大体上包括:1)“自下而上”的清单法。该方法以清单分析为基础,解析并梳理水电站生命周期中每个单元过程的物质、能量流动并开展温室气体排放的计算。目前该方法主要以ISO 14067-2018 作为执行标准。2)“自上而下”的投入产出法。该方法以货币形式反映各经济活动的物质与能量流动,利用投入产出表计算出各经济活动的能耗及排放水平,再通过评价对象与经济活动的对应关系评价具体产品或服务的环境影响。目前该方法主要以美国卡梅隆大学开发的EIO-LCA 模型为工具。当前,全球不同案例所采用的方法各不相同。早期研究多以清单分析为主,聚焦于大坝的施工建设环节,梳理材料与能源消耗并核算碳排放量。2010年以后,越来越多的研究逐渐采用投入产出法(EIO-LCA)对大坝建设施工与运营等环节的碳排放进行核算,并逐步形成了将清单分析法与投入产出法相结合的“混合分析法”。但是,在混合分析法的具体应用实践中,围绕数据来源、生命周期各阶段或各单元过程的层次分解方面,不同研究案例仍参差不齐。特别地,在一些小型水电站,有研究直接采用项目静态投资金额作为输入变量,基于投入产出法计算生命周期的碳排放量[66-67]。因碳足迹评价方法选择与使用过程中存在差别,目前全球案例中碳足迹评价结果之间的可比性仍值得商榷。

(2)水电碳足迹评价的系统边界并不统一。尽管不少研究强调了生命周期的概念,但开展完整生命周期评价的案例并不多。不同案例之间界定的系统边界并不统一,涵盖的内容并不一致。

首先,几乎所有的案例都强调了水电站施工建设是其碳足迹的重要组成部分,超过70%的案例涵盖了水电站设备检修更新等过程产生的碳足迹,但不到15%的案例专门评价了项目前期准备阶段(场地平整、库底清理等)所产生的碳足迹。特别的,在一些研究案例中,运营维护阶段经济成本通常按照水电项目静态投资的10%进行估算,并采用投入产出方法评价运营维护阶段所产生的碳排放,但是该数据的准确性并未有充分考证,所产生的不确定性对生命周期碳足迹评估结果影响显著。

其二,尽管约有31%的案例强调了水库修建及运行后温室气体排放应囊括在水电站碳足迹评价中,但鲜有案例系统开展了水库温室气体净排放量的评估并将其作为水电碳足迹的一部分。这很可能是在全球案例中水库型水电站和径流式水电站碳足迹分组统计结果并未呈现出显著性差异的原因。

第三,关于拆除恢复阶段是否应纳入水电碳足迹评估目前尚存争议。已有学者专门探讨了水坝拆除后库底淤泥可能形成的大量温室气体排放的问题[68],但限于有限的基础数据和潜在的不确定性,鲜有案例开展了对水坝拆除与库底底泥清理温室气体排放的评价。这也是未来在水利水电工程项目生命周期碳评价中需要充分考量的。限于项目运营维护和大坝拆除恢复仍存在较大的不确定性,IHA 开发的G-res Tool 模型中只考虑了2 个阶段:(1)运营维护阶段中水库温室气体净排放量;(2)水利水电工程项目前期与施工阶段产生的碳排放。因此,缺乏统一、明确的系统边界与标准化的评价方法,仍是当前水电碳足迹评价中亟待解决的问题。

3.3 水库温室气体净排放评估与水电碳足迹评价的逻辑关系简单地将水库温室气体排放量的监测结果除以水电发电量而获得的数据并不能够直接用于核定水电生产产生的碳排放,更难以支撑未来水电项目参与碳交易。水库温室气体排放与水电碳足迹在概念上存在本质性的区别。作为开发利用水资源的基础设施,一方面,大坝修建与水库蓄水运行通常并不单纯以水电能源生产作为其唯一目的,还提供了包括防洪抗旱、供水灌溉、旅游航运等多种服务功能,甚至不少重大水利水电工程项目并不一定以水力发电为首要服务功能,如三峡工程的首要服务功能是防洪。另一方面,一些水利水电工程项目并不需要通过筑坝蓄水、淹没陆地而实现发电,如径流式电站。因此,水库温室气体净排放量仅是“某些”水利水电工程生命周期碳足迹的一部分。

此外,在生命周期的视角下,水利水电工程项目碳足迹评价结果,并不能直接等同于其水电能源生产所产生的碳排放。IHA、IEA 均明确提出了要开展“碳分配”以进一步厘清水利水电工程建设运营管理中水电生产部分的温室气体排放量。在世界银行支持下,IHA 所开发的G-res Tool 中曾提出了一套基于水库库容的碳分配的方法。该方法按照水库预设的服务功能排序进行“碳分配”,主观性过强[34]。水利水电工程的其他社会服务功能(如航运、旅游等)并不依赖于水利水电工程项目管理,并不意味着在生命周期中提高水库航运规模或旅游量,可以减少水电生产部分的温室气体排放量。Li等[69]结合水库调度运行过程中水位、流量和发电量的关系,估算了水库调度中因防洪功能发挥对发电可能产生的影响,采用替代性方法进行了定量碳分配。尽管如此,对水利水电工程“碳分配”依然需要更有益的方法和更丰富的实践。

4 对水电行业创新温室气体管理的若干建议与展望

以2015年《巴黎协议》为界,如果说2015年之前国际水电行业开展水库温室气体研究的主要工作目标是为了厘清水库温室气体产汇机制以确证水电清洁能源属性,回应国际社会对水库温室气体问题的担忧与反坝人士认识的质疑;那么在《巴黎协议》之后面向碳中和的背景下,国际水电行业深入推进水库温室气体研究与水电碳足迹评价的目标则从“防守”转向“进攻”,更精准地核定水电能源生产的碳排放因子以加快推进水电融入温室气体管理体系,支撑水电在全球应对气候变化行动中扮演更积极的角色。

近年来,中国长江三峡集团有限公司对三峡水库与金沙江下游梯级水电站温室气体排放情况开展了方法学与监测站网优化、水库温室气体净排放量评估、水电生命周期评价等研究与探索,积极参与了UNESCO/IHA、IEA 等实质性国际合作,引导国际同行了解并认可我国大型水库温室气体源汇特征与机制,科学回应了部分国际组织或个人对我国水电开发的质疑。2021年7月16日,我国碳排放权交易市场上线交易启动。作为支撑碳达峰与碳中和重要的政策工具,碳排放权交易市场将充分利用市场机制控制和减少温室气体排放、加快推进绿色低碳发展。尽管水电行业尚未完全纳入现阶段全国碳排放权交易体系,但大力发展水电依然是当下推进我国能源结构调整“性价比”最好的选项。在加速碳达峰并助力碳中和的发展路径中,水库温室气体净排放量评估与水电碳足迹评价对水电行业开展温室气体管理具有以下几点启示:

(1)加快水库温室气体排放量监测评估与水电碳足迹评价的标准体系建设。在水库温室气体净排放量评估、水电碳足迹评价等方面,以IPCC、IHA、IEA 为代表的国际组织已形成了相对完整的监测、评估与评价实施路径,但在实际应用中仍存在缺陷,适用性还有改进的空间。结合我国国情,建议加快制定我国水库温室气体排放量监测与评估的技术指南或导则,规范化水库温室气体监测及其净排放量评估的流程与技术方法。在水电碳足迹评价方面,建议编制适用于不同类型水电项目的温室气体排放清单,明确生命周期不同阶段适用的排放因子,遴选我国有代表性的水电项目开展水电项目碳足迹评价示范性应用,逐步探索并构建适合于我国水电项目的碳核算技术标准。

(2)进一步深化水库碳循环与温室气体通量的基础研究,从细微处推进水库温室气体减源增汇。水库温室气体排放量,是水利水电工程碳足迹的重要组成部分。水库调度运行与水电能源生产之间密不可分,动态地掌握水库调度运行与水库温室气体排放之间的关系,对核定水电能源生产碳排放具有更直接、更显而易见的科学价值。但当前,对河流-水库碳循环与碳通量数据积累仍较为有限,特别是对河流-水库CH4、N2O 等非CO2温室气体产汇机制与规律仍有模糊不清的地方。深化该领域基础研究对更准确预测水库温室气体排放量的长期趋势、更精准核算水库温室气体净排放量具有不言而喻的重要意义。

(3)完善水电生态环境综合绩效管理体系,创新水电企业温室气体管理制度。迄今对水利水电工程生态环境影响仍存在正反两面、截然不同的观点或推论,但作为应对气候变化的重要基础设施,IPCC 倾向于认可水利水电工程项目正向的生态环境效益,强调所产生的负面影响可通过技术手段减缓或消除[6]。水电企业温室气体管理,不应仅局限于通过参与碳交易获得直接经济利益,而更重要地在于将温室气体监测核算融入水电企业生态环境综合绩效管理体系,在防洪抗旱减灾、生态保护修复、协同减污降碳等方面统筹发挥水利水电工程对生态环境影响的正向效应,创新温室气体的减源增汇新途径、寻找企业实现自身碳中和的突破口与切入点,促进水利水电工程可持续发展。

在“双碳”目标约束下,能源行业正在以更积极的姿态推动我国能源结构优化转型。2021年10月24日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,强调积极发展非化石能源。同日,国务院进一步印发了《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出,统筹水电开发和生态保护,探索建立水能资源开发生态保护补偿机制。随着国家层面“双碳”工作顶层设计已逐渐明晰,未来,更精细地阐明水库温室气体排放量机制、更全面地核算水库温室气体净排放量,更深刻地厘清水电企业温室气体排放水平,实现基础研究到应用的无缝对接,将无疑是积极推进水电在“双碳目标”实现路径中找准定位、创新突破的根本。