教练型领导影响新员工角色社会化机理研究

2022-03-17楠马清栋

杨 楠马清栋

一、引言

新员工作为组织更新迭代和可持续发展不可或缺的人力资源,其角色社会化对自身或是组织都有着重要作用(Jaskyte,2005[1];李强等,2006[2])。新员工由于在入职时面临陌生环境、人员、工作内容等特殊性挑战,或多或少地会出现角色职责认知模糊、沟通不畅、领导要求目标不清等问题,从而影响到情绪、态度、行为(Wu等,2015[3])。新员工能否顺利完成角色社会化,对提升工作满意度和促进任务绩效影响较大(Judeh,2011[4]),亦是影响企业人力资源质量的重要一环。但在目前中国现实生活中,新员工的角色社会化状况却不如人意。《智联招聘2020年企业薪酬调研报告》显示,新员工离职率自2018年之后逐年明显上升,离职原因有82%与领导有直接或间接关系。导致影响新员工社会化的因素主要来自组织、领导和个体(姜嬿等,2013[5]),其中领导负责指导和评价员工工作业绩最为重要。越来越多的企业已意识到有效地引导、帮助新员工适应新环境并完成角色社会化的重要性和意义,并采取“新员工指导人” “导师制” 等多种途径与方式帮助新员工融入企业。如何从理论上阐释这种社会现象并揭示其本质,是有待学术界深入探讨的一个重要课题。 已有研究成果证实,以鼓励、启发、双向沟通、授权等为特征的教练型领导,不仅可以有效激发员工自身潜能及自信(MacKie,2016[6]),有助于改善其角色认知(Yuan 等,2019[7]),还能够提升工作满意度(Shapie等,2016[8])。特别是现阶段作为中国职场主力军的“95后”,对领导风格的偏好重视程度超越以往任何时期,尤其偏好教练型领导(Ren等,2018[9])。然而,以往关于新员工角色社会化的研究都是将组织社会化作为一个整体分析,未能充分解释新员工在融入组织过程中如何受到教练型领导的影响,且缺乏对教练型领导影响新员工角色社会化机理的探究。基于此,本文在已有研究成果的基础上,基于社会交换理论和组织认同理论,将领导-成员交换关系作为教练型领导和新员工角色社会化的中介变量,以自我效能感为调节变量,探究教练型领导对新员工角色社会化影响的机理。

二、文献回顾与研究假设

(一)教练型领导与新员工角色社会化

20世纪70年代末期,有关教练型领导的研究开始受到学者的重视,并逐步将其应用到企业管理实践之中。Peterson和Hicks(1996)[10]认为,教练型领导是指领导者对员工进行指导帮助进而达到预期结果的一种管理行为,其主要特征为通过鼓励和启发的方式,从团队建立、沟通与反馈、提供支持、授权放权等维度,开发员工潜力并使其最大化。王雁飞等(2016)[11]则强调了教练型领导是管理者运用指导、信任、放权等模式引导员工设立预期目标,并通过支持与帮助从而实现组织及个人双向发展的领导行为。

教练型领导可以积极影响员工的心理授权和任务绩效,这在以往的心理学、管理学等研究领域被充分验证(Carey等,2011[12];占小军 等,2020[13])。与组织内其他人员相比,领导不仅可以满足新员工在组织中的信息获取和帮助指导需求,更为重要的是直接对新员工的任务绩效进行评价。因此,对新员工角色社会化的探索,考虑领导的作用,特别是领导对于新员工的任务掌握和绩效的评价至关重要。

新员工角色社会化是指其作为组织中新进个体,通过履行一系列新角色相应的职责,完成新角色的工作任务,得到组织的认同过程(Wallace,1966[14])。在新员工社会化的研究中,通常将员工进入新的组织内实际工作时间不超过一年作为界定标准(严鸣等,2011[15])。以往关于新员工社会化研究中,常利用不确定理论将影响员工社会化的多个维度进行整体研究(Chao等,1994[16]),随着研究的深入,严鸣等(2018)[17]研究得出可以将组织社会化划分为角色社会化和群体社会化两个维度,影响角色社会化的主要因素是其在组织内对应角色的认同程度,两维度的分类对后期的员工角色社会化研究提供了新的视角。基于组织认同理论,个体首先需要以组织成员标准约束自我,实现个体在思想及行为等方面与组织的一致性,进一步产生组织归属感并获得组织认可(Ashforth 和Mael,1989[18])。新员工进入组织初期,组织授权特定人群对其进行人-岗匹配评价,组织认同程度的高低,决定了其角色社会化的成功与否。已有结果证实影响角色社会化的因素主要有组织、领导和个体,Jokisaari和Nurmi(2009)[19]通过跟踪调查,研究发现新员工在进入组织后前6个月感受到领导的支持是最大的,之后的支持感知逐渐下降,支持感的下降会对实际角色认知造成反向影响。胡冬梅和陈维政(2013)[20]的研究表明,在影响员工工作满意度的因素中,领导支持的正面影响占比最大。

迄今为止,有关教练型领导与新员工角色社会化的关系研究较为鲜见。以往研究发现,教练型领导对下属的建言有明显的积极作用(王雁飞等,2018[21]),在建言过程中,增强了领导对员工的信任和情感交流,积极影响员工的工作态度和任务绩效(Wee等,2020[22]),而沟通方式、认知、任务绩效等方面是新员工完成角色社会化的主要适应内容。据此可以认为,教练型领导可以为新员工的角色社会化创造较好的条件。基于以上分析,本文提出假设1。

H1:教练型领导对新员工角色社会化有积极影响。

(二)领导-成员交换关系的中介作用

领导-成员交换关系是指由于员工的能力、业绩等因素高低不同,导致领导与下属之间产生差异性的关系(Graen等,1972[23])。领导者会以员工的技能掌握、业绩贡献、忠诚度、执行力、情感喜好等维度进行考察,最终产生拥有“高”与“低”水平的两类领导-成员交换关系,进行差别对待并交换不同内容,以期实现部门或组织的效用最大化。吴志明和武欣(2006)[24]的研究显示,变革型领导可以对领导-成员交换关系产生积极影响,同时正向促进心理授权。还有研究显示,当领导权力越低时,领导-成员交换关系对于公民行为影响越显著( Schermuly和Meyer,2016[25])。高质量的领导-成员交换关系有助于完成个人-工作和个人-组织匹配,提升工作满意度及工作绩效(孙锐和李树文,2017[26]),并利于降低离职概率(周文莉等,2020[27])。而变革型领导在鼓励启发、引导激励、共同发展等特征与教练型领导有部分相同之处,据此分析,教练型领导有助于改善领导-成员交换关系。结合前文对现有分析的综合论述,提出假设2。

H2:教练型领导对领导-成员交换关系会产生积极效应。

社会交换理论(Blau,1956[28])认为,不同的社会角色为了利益实现,其中一方向他方给予支持与协助,他方则会同等待之,实现利益互惠。新员工能否在入职前期尽早适应岗位要求,达到企业对其的人-岗匹配期望,这既是组织的关注焦点,也是其短期目标的具体需求。基于社会交换理论,新员工进入组织后,当感受到领导对其的指导帮助、鼓励时,往往会给予领导更多的积极响应与回馈,在双向的积极沟通中,促进了高水平的领导-成员交换关系形成(Goleman等,2001[29])。

教练型领导的管理职能推动了领导-成员交换关系的发展,进而帮助员工获取所需的技能、信息等资源,有助于实现新员工角色社会化。首先,新员工入职试用到正式身份的转换过程中,领导作为其表现评价的主要负责人,代表公司行使职权,而作为新入职人员,需要通过自身态度、技能、业绩、情感等表现来获得领导以及公司的认可(苗仁涛等,2013[30])。其次,教练型领导主动对员工提供一系列的指引与帮助,可以带动高水平的领导-成员交换关系。随着员工信息、资源、技能的掌握,在完成工作任务的过程中,领导的鼓励及积极评价,促进了员工的情感交流与组织承诺(刘巨钦与易明,2012[31])。最后,当领导-成员交换关系处在高水平时,这有助于提升员工忠诚和敬业度(施丹等,2019[32]),并可强化新员工的社会关系和文化制度适应能力,最终完成角色社会化。结合前文对现有分析的综合论述,提出假设3和假设4。

H3:领导-成员交换关系对新员工角色社会化会产生积极效应。

H4:领导-成员交换关系在教练型领导与新员工角色社会化之间起中介作用。

(三)自我效能感的调节作用

自我效能感是指个体评估自己在完成预期目标过程中能力匹配的信念(Bandu,1997[33])。过往绩效、情绪特征、反馈方式等是影响自我效能感的重要因素,而自我效能感主要从目标动机、行动持久性、认知等方面影响行为(姚凯,2008[34])。Vroom(1964)[35]的期望理论认为,人们渴望满足不同需要并争取达到对应的目标,在未完成的情况下,期望对个人动机产生影响。唐平秋和蒋晓飞(2017)[36]研究表明,个体通过自身努力完成组织交付的目标任务,产生业绩,而后组织给予个体奖励,激励的大小取决于个体经过努力后达成组织目标预期的程度,从而达到个体与组织目标的一致性。

个体对目标动机的努力持久性正是自我效能感对行为影响的因素,而自我效能感高低可以影响领导-成员交换关系对新员工角色社会化的作用。一方面,从新员工的职业目标发展分析,其短期目标要实现新组织正式身份的转变,而教练型领导有助于提升新员工的自我效能感(赵静杰等,2018[37])。在高质量的自我效能感状态下,可以有效降低新员工的紧张与焦虑(Lu等,2011[38]),并有助于领导感知其态度和主动行为,从而达到高质量的领导-成员交换关系,提升工作绩效并对新员工的角色社会化产生积极影响(张伶与连智华,2017[39])。相反,在低质量的自我效能感下,下属不良的情绪状态及沟通反馈,角色职责认知不清,导致低质量的领导-成员交换关系,产生不信任或人-岗匹配差等负面评价,甚至引发离职(高中华和赵晨,2019[40])。

另一方面,自我效能感较强的新员工在加入组织后,会主动了解本岗位、部门的工作内容要求等,积极的沟通反馈与良好的情绪状态促进了高质量领导-成员交换关系的加强(刘彧彧等,2010[41]),对新员工角色社会化产生积极影响(何辉和黄月,2015[42])。反之,自我效能感较差的情形下,教练型领导虽然会给予指导帮助与沟通,但考虑部门业绩等情况,领导给予的机会可能少于高自我效能感的同事(谢义忠和宋岩,2017[43])。受领导-成员交换关系的影响,领导的关注度和支持无法保持同等水平,对新员工的自我效能感会造成持续负面影响,有可能形成恶性循环,导致领导-成员交换关系进一步恶化,不利于新员工角色社会化。

结合前文对现有分析的综合论述,提出假设5。

H5:自我效能感在领导-成员交换关系和新员工角色社会化之间产生正向调节影响,换言之,自我效能感越强,则领导-成员交换关系所构成的影响会更为显著。

(四)有调节的中介作用

当自我效能感处于高水平时,员工的良好工作情绪及积极沟通,可以与教练型领导的工作特征保持在相对一致水平,从而提升交流效率并建立好感与信任(辛杰等,2021[44])。由于组织任务目标的一致性,双方交换彼此所需,进而产生高质量的领导-员工交换关系,新员工在此高水平的交换中达到组织对其工作业绩的要求,完成角色社会化(刘文彬和唐杰,2019[45])。

反之,当自我效能感处于低水平时,新员工展现的不佳工作状态,容易导致领导产生负面印象并给予员工负面评价(Makara等,2021[46])。员工在未得到积极评价的环境下,容易迷失目标和丧失信心,进而削弱了领导-成员交换关系的中介作用,角色社会化结果较差(刘淑桢等,2020[47])。据此本研究认为,自我效能感对该中介效应也具有调节作用,故提出假设6。

H6:领导-成员交换关系在教练型领导对新员工角色社会化的作用中产生中介效应,这种中介效应受到自我效能感的调节,即新员工处于高自我效能状态时,可以加强这种中介效应,处于低自我效能感时则相反。

综合以上内容,本研究理论模型设计如图1所示。

图1 教练型领导影响新员工角色社会化机理模型

三、研究方法

(一)研究样本与数据收集

本研究对河南、河北、陕西、上海6家大型企业的372名员工及其直接领导进行了问卷调研,采用的是纸质问卷和电子问卷相结合的数据收集途径。为减少同源方法偏差影响,问卷在6个月内分三次发放,在三个时间点运用配对追踪、多来源法获取关于本文研究各类核心变量的基本参数与资料。第一次收集有关新员工角色社会化的数据;两个月以后进行第二次调查,收集的变量数据为自我效能感及领导-成员交换关系;三个月后进行第三次数据收集,问卷变量为教练型领导。电子问卷设置对应微信ID匹配,共发放问卷640份(电子问卷560,纸质版问卷80),经过剔除空白试卷、选题多选漏选、问卷答题时间小于4分钟等情况,收回电子问卷526份,纸质问卷66份,共计592份,有效回收率为92.5%。样本情况见表1。

表1 样本描述性统计

(二)变量测量

本问卷涉及变量包括教练型领导、自我效能感、领导-成员交换关系、新员工角色社会化。问卷采用 Likert 5级量表,为了使测量工具拥有良好的信度与效度,本次研究所采用的量表,均采用国内外学者较为认可的成熟量表。为保证在国内问卷的适用性,采用翻译-回译程序进行处理,根据研究内容的针对性适当微调。教练型领导量表源自于Anderson(2013)[48]所完成的分析结果。总计为11个题项,诸如“和下属直接沟通的时候,我主要为倾听状态而非发问”。自我效能感量表来自Zhang和Schwarzer(1995)[49]的研究。共11个题项,如“在工作中,我能够经常为工作提出新建议及面对新的任务安排”。领导-成员交换关系量表来自Hui等(1999)[50]基于中国文化背景修订的量表。总计有7个题项,包括“我极为信赖自己的直属上司,纵然上司并未在现场,我也会对上司所作出的决策进行辩护与解释”等。新员工角色社会化量表则根据Cohen等(2003)[51]的研究,如“我很清楚上司对我工作的表现或业绩的要求”等。新员工角色社会化受人口统计学变量特征影响,所以将性别、年龄、学历、工作年限作为控制变量,以降低控制变量对新员工角色社会化的影响。

四、实证结果与分析

(一)信度和效度检验

本研究采用 Amos27.0 软件进行验证性因子分析,问卷的Cronbach’s Alpha 值0.983,大于0.6,说明量表信度良好;从表2中可以看到各指标的Cronbach’s Alpha 值均大于0.6且标准化因子载荷系数均在0.7以上,说明系数合理。通过使用AVE和CR这两个指标进行分析,可以看到,各指标因子的AVE值均大于0.5,并且组合信度CR值均大于0.7,说明聚合效度良好。

孟子所说的“此天之所与我者”,可以理解为心的“思考”能力是人类特有的,这是人区别于动物的重要标志,强调了思考对于人类的重要性。

表2 信度与收敛效度分析

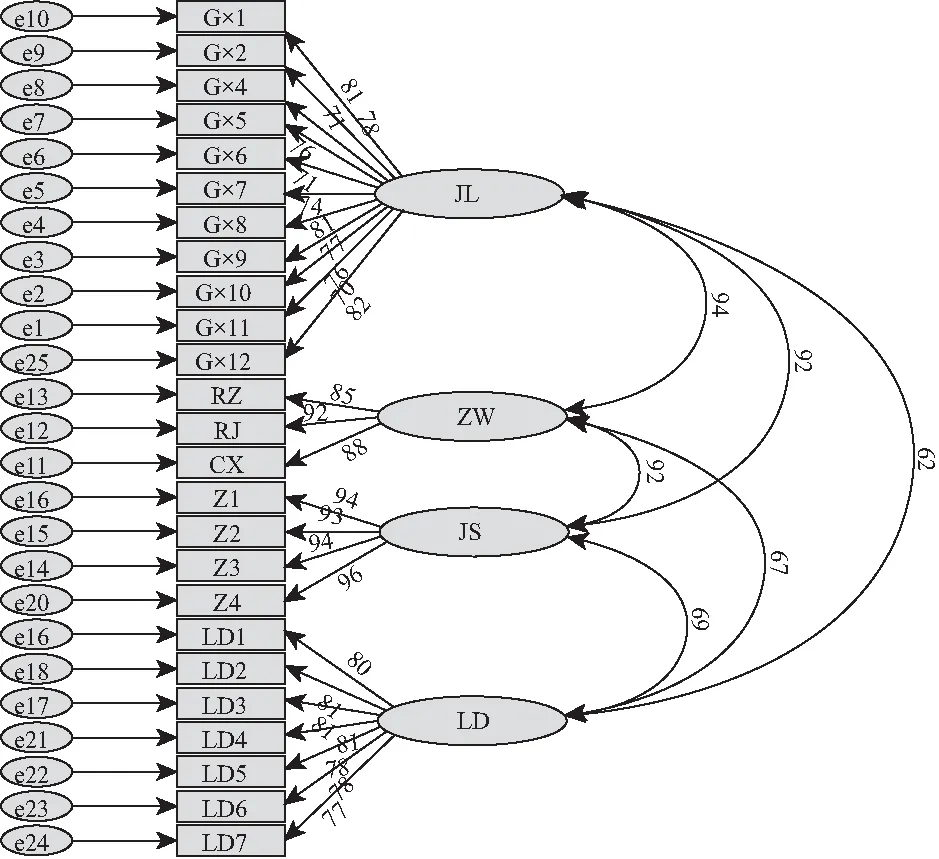

(二)验证性因子检验

具体信息可参考图2的标识。结合各个项目的拟合指标可得出,四因子模型的拟合状况存在显著优势,论证本文所采用的4个变量具备较为理想的区分效度。

图2 验证性因子分析

(三)描述性统计和相关性分析

由表3可以看出,模型拟合指标数据均符合要求。其中,χ2/df=3.359<5,RMSEA=0.063<0.08;TLI=0.95,RFI=0.93,NFI=0.937、CFI=0.955、IFI=0.955,均大于0.9。因此,整体来说,本次问卷调查量表的拟合指数较理想,拟合度较好。

表3 模型适配度

根据表4结果可知,教练型领导与领导-成员交换关系r=0.658,p<0.05,说明两者之间呈显著正相关;教练型领导与自我效能感r=0.655,p<0.05,说明两者之间呈显著正相关;教练型领导与新员工角色社会化r=0.722,p<0.05,说明两者之间呈显著正相关;领导与成员交换与新员工角色社会化r=0.681,p<0.05,说明两者之间呈显著正相关;自我效能感与新员工角色社会化r=0.664,p<0.05,说明两者之间呈显著正相关。下面将利用结构方程进一步研究它们的关系。

表4 描述性统计及变量相关性分析

五、假设检验

(一)主效应检验

以教练型领导为自变量,领导-成员交换关系为中介变量,以新员工角色社会化为因变量验证结果显示:教练型领导对角色社会化的回归系数为0.487,95%置信区间为[0.418,0.555],CI不包括0,由此可见教练型领导对新员工角色社会化具有显著正向影响。假设H1获得了相应的支持。领导-成员交换关系对新员工角色社会化的回归系数为0.370,95%置信区间为[0.302,0.439],CI不包括0,由此可见,领导-成员交换关系对新员工角色社会化具有显著正向影响。假设H3经过检验获得了相应的支持。

由表5可知,该模型F值为146.999,说明模型具有统计学意义,构建的回归方程有效,自变量对因变量的解释程度为60.12%,拟合较好。

(二)中介效应检验

根据表5可知,教练型领导对领导-成员交换关系的回归系数为0.649,95%置信区间为[0.588,0.711],CI不包括0。假设H2经过检验获得了相应的支持。该模型F值为90.817,通过该数据可得出模型具备统计价值。由此可知,构建的回归方程有效。模型拟合程度用R方来衡量,回归自变量对因变量的解释程度为0.437,即自变量对因变量的解释程度为43.7%。

表5 回归分析结果

由表6可知,总效应和直接效应分别为0.727和0.487,区间不包含0,总效应和直接效应显著;间接效应为0.240,其Bootstrap检验的置信区间是(0.161,0.335),间接效应显著;中介效应占比(间接效应/总效应)为33.06%,因此中介效应显著,且为部分中介。假设H4得到支持。

表6 中介效应检验

(三)调节效用检验

由表7可见,领导-成员交换关系对新员工角色社会化的回归系数为0.475,P<0.05,自我效能感对新员工角色社会化的回归系数为0.458,P<0.05,领导-成员交换关系与自我效能感的乘积项对新员工角色社会化影响显著(系数为0.126,P<0.05),显示调节效应较为显著。这说明在领导-成员交换关系对新员工角色社会化的影响中,自我效能感存在调节效应,且为正向调节。

表7 调节效应检验

该模型F值为112.88,通过该数据可得出模型具备统计价值,自变量可以有效解释新员工角色社会化57.05%的变异量,构建的回归方程有效。假设H5得到支持。

(四)有调节的中介效应检验

表8结果显示:教练型领导对新员工角色社会化的回归系数为0.372,95%置信区间为[0.301,0.443],CI不包括0。由此可见,教练型领导对新员工角色社会化具有显著正向影响。领导-成员交换关系对新员工角色社会化的回归系数为0.317,95%置信区间为[0.246,0.389],CI不包括0。由此可见,领导-成员交换关系对新员工角色社会化具有显著正向影响。自我效能感对新员工角色社会化的回归系数为0.296,95%置信区间为[0.221,0.371],CI不包括0。由此可见,自我效能感对新员工角色社会化具有显著正向影响。领导-成员交换关系与自我效能感的乘积项回归系数为0.098,95%置信区间为[0.052,0.143],CI不包括0。由此可见,领导-成员交换关系与自我效能感的乘积项对角色社会化存在显著正向影响。

表8 有调节的中介:以角色社会化为因变量

该方程F值为129.330,通过该数据可得出模型具备统计价值,模型解释力度较强,构建的回归方程有效。

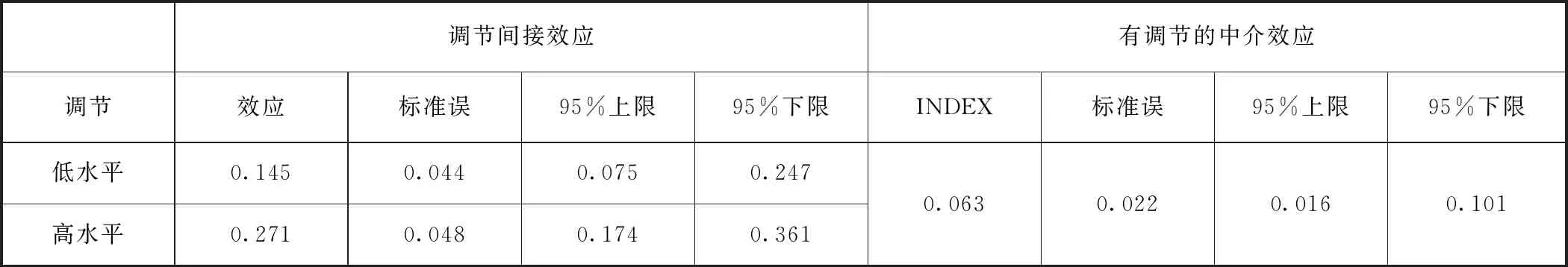

从表9左边部分可以看出,当自我效能感低水平时,教练型领导通过领导-成员交换关系影响角色社会化的间接效应为0.145,95%置信区间为[0.075,0.247],CI不包括0;当自我效能感高水平时,教练型领导通过领导-成员交换关系影响角色社会化的间接效应为0.271,95%置信区间为[0.174,0.361],CI不包括0,说明提升了中介效应。

表9 有调节的中介检验

此外,通过PROCESS运算,得到INDEX指标,由表9右侧表格可知,有调节的中介作用的判定指标为0.063,95%置信区间为[0.016,0.101], CI包括0,说明有调节的中介效应显著。

本研究分别以高、低于均值一个标准差为基准,描述了不同水平下的自我效能感在领导-成员交换关系和新员工角色社会化之间的差异。 从图3 中可以看到,自我效能感越高,领导-成员交换关系对新员工角色社会化的促进作用越强,反之越弱。所以,假设H6经过检验获得了相应的支持。

图3 自我效能感对教练型领导与新员工角色社会化之间关系的调节效应

六、研究结论与展望

(一)研究结论

本文基于社会交换理论和组织认同理论,通过问卷调查及统计分析,阐释了教练型领导对新员工角色社会化的影响机理,揭示了领导-成员交换关系的中介效应和自我效能感的调节效应,主要得出如下结论:

第一,教练型领导有助于实现新员工角色社会化。教练型领导可以有效调动新员工的主观能动性,协助新员工明晰其发展方向,激励新员工的思维创新和潜能发挥,从而将新员工塑造成为符合特定角色要求的组织成员。教练型领导提倡管理者与新员工共享知识与经验,积极倾听并洞察新员工的需求,与新员工一起设定工作目标,在新员工遇到问题时不断给出有益的建议。教练型领导善于把握新员工完成角色社会化过程的关键点,如技能学习和信息获取,并通过行动指导和授权放权循序渐进地提升员工能力。教练型领导视新员工本身特质及不同阶段的目标而评估该员工的行为,探寻实现新员工角色社会化的障碍和差距,帮助新员工实现自我突破并创造卓越绩效。本文的研究结论契合以往基于学习范式和信息获取探讨如何实现员工社会化的观点(Cooper和Anderson,2006[52];武文等,2020[53]),并在此基础上进一步挖掘教练型领导与新员工角色社会化的关系,丰富和拓展了组织社会化的理论研究。

第二,领导-成员交换关系是联结教练型领导与新员工角色社会化之间的纽带。过往研究发现,由于组织内部资源有限,保持高交换关系的新员工会得到管理者更多的关心和支持,并对其工作绩效产生积极影响,有助于新员工快速融入组织(Peng等,2019[54])。本文引入领导-成员交换关系作为中介变量,剖析其在教练型领导和新员工角色社会化之间的中介效应。研究发现,教练型领导可以畅通新员工的沟通反馈渠道,提升其适岗技能,从而提高领导-成员交换关系的质量。而高质量的领导-成员交换关系则有助于高效传递岗位技能信息,便于新员工获取更多的资源支持,并被授予更多权力。在此基础上,新员工可以运用信息、技能等资源更好地完成工作任务,提升工作绩效。而新员工如能取得优秀的业绩贡献,则可使其获得更为积极的情绪体验,促使其快速成为满足特定角色要求的组织成员,顺利完成角色社会化进程。因此,教练型领导有助于提升领导-成员交换关系的质量,而领导-成员交换关系的质量高低则进一步影响了新员工的角色社会化。

第三,自我效能感可调节领导-成员交换关系与新员工角色社会化之间的关系。本文通过构建被调节的中介模型,研究发现领导-成员交换关系这种中介效应的强弱又依赖于自我效能感水平的高低,即高水平的自我效能感会增强这种中介效应,而低水平的自我效能感会削弱这种中介效应。在角色社会化过程中,当新员工的自我效能感处于高水平时,可以保持良好的情绪状态,有效降低紧张与焦虑,能够积极面对新工作环境带来的考验与挑战,愿意主动担负并完成高复杂性的工作任务,从而有利于促进新员工的角色社会化。以往研究表明,自我效能感愈高,领导-成员交换关系对任务绩效正向作用越大(王端旭和郑显伟,2014[55]),在此基础上,本研究进一步探索了源于自我效能感的调节效应,揭示了教练型领导影响新员工角色社会化的边界条件。研究表明,具有高自我效能感的新员工能够自我设定具有挑战性的目标,能够采用积极的反馈方式与管理者沟通,更易于建立高质量的领导-成员交换关系,从而能够得到更多的信息、技术和物质等资源,提高其胜任工作的能力和角色社会化进程。

(二)管理启示

我们从上述研究结论中可以得到如下管理启示:

第一,企业应重视教练型领导对新员工角色社会化的积极作用,创建和谐、高效的工作环境。企业应建立和完善激励机制,给予新员工详尽的工作指导和协作支持,帮助新员工强化角色认知。管理者应积极培训新员工的适岗技能,开展职业生涯规划讲座,修正和重塑其入职期望,使其入职期望与工作角色达到匹配。为新员工所制定的工作目标应既具有挑战性又是可以实现的,使新员工能够有效运用掌握的技能和资源完成任务,培养其对工作胜任能力的信心,从而成功实现其角色社会化。此外,管理者还应在职位权限内进行适度授权,给予新员工充分展示个人能力的空间。对承担复杂任务的新员工尽量采用积极的反馈方式给予正面评价,激发新员工的工作积极性,消除其紧张、焦虑等消极情绪。

第二,管理者应重视建立组织内良好的信息沟通网络。本文的研究表明,领导-成员交换关系能够对新员工角色社会化产生积极影响,因此管理者应关心新员工的需求,重视与新员工的信息沟通和情感互动,与其建立良好的上下级关系,通过持续的情感激励建立和维系高质量的领导-成员交换关系。企业可尝试举办定期寻访、“新员工解忧会”等形式的活动,聆听新员工的心声,积极为新员工争取合理利益,增强其获得感和幸福感,纾解新员工的工作压力,提升其心理适应能力。管理者还必须注意持续提升自己的沟通协调能力,通过有效的沟通提升新员工对于企业的认同感和归属感,促进新员工完成角色社会化。

第三,企业应注重新员工自我效能感的提升,为新员工创造良好的自我效能提升机会。本研究表明,自我效能感正向调节领导-成员交换关系在教练型领导对新员工角色社会化的中介效应,因此企业可以考虑开展如拓展体验、经验宣讲等活动提升新员工心理素质及自信心。企业应完善新员工激励机制和竞争机制,可建立新员工积分系统,根据员工岗位划分不同的评分标准,定期通过积分系统生成排名报表,用积分对新员工进行全方位的量化考核,对积分排名靠前的新员工进行多种类型的奖励,激发新员工的好胜心。新员工在参与这些活动时不仅可以提升自我效能感,同时也可以增进与同事和领导的了解,拉近彼此距离。这既有利于新员工通过业绩量化得到更多的角色认可,也有助于团队协作配合并达成企业目标。

(三)研究局限与展望

本研究尚存在以下不足:

第一,虽然采集了不同地区、不同行业的大型企业数据,但其样本局限性仍然存在。例如,国外独资或合资企业往往与本土企业存在文化、制度、管理等方面差异,这些差异可能会对新员工的角色社会化产生不同的影响,存在降低研究结论外部效度的可能性。因此,今后可根据跨文化背景或对更多类型行业的新员工进行研究,提升研究结果的外部效度。

第二,在企业的实际工作场景中,除了受领导和员工自身素质影响外,团队内成员之间的配合以及部门间的协作等因素也可能会对新员工的角色社会化产生作用,未来可考虑进一步探索同事间关系以及部门间的跨层次等因素对新员工角色社会化的影响。