日本东大寺法华堂不空羂索观音像的中国图像来源探析—兼论中国早期不空羂索观音形象

2022-03-16姚瑶

姚 瑶

从7世纪中期开始,关于不空羂索观音的经典被频繁地译成汉文,其信仰在唐土逐渐盛行,并于8世纪前期传入日本。与信仰相伴而生的不空羂索观音形象的图画塑造也随之发展。遗憾的是,作为不空羂索观音信仰发源地的印度,并未发现早期的确定实例,中国也尚未发现8世纪中期以前的明确图像。日本东大寺法华堂(三月堂)的不空羂索观音像(746年左右)普遍被认为是东亚现存最早的不空羂索观音图像。耐人寻味的是,法华堂像与目前已确知的同时期或略晚的中国图像有所区别。关于其图像来源,日本学者一般认为是依据了相关经典中的“如摩醯首罗天”之描述,但是几乎未提到与中国相关图像的关系。

笔者注意到慧智于天授二年(693)所翻译的《赞观世音菩萨颂》中所描述的不空羂索观音壁画,以及同时期洛阳龙门石窟东山中出现的多尊八臂菩萨立像,这或许可以为我们揭示中国初期不空羂索观音图像的情况。下文将通过相关经典和图像的比照来探讨东大寺法华堂不空羂索观音像的中国图像来源,兼论8世纪中期之前的中国早期不空羂索观音图像。

一、隋唐不空羂索观音的相关经典及其中的形象描述

1、经典翻译情况及在日本的流传

不空羂索观音相关汉译经典自6世纪晚期便开始译出,至唐代翻译愈盛。现存直接相关的译本(唐末为止)有以下八个:

(1)隋开皇七年(587),沙门阇那崛多译《不空羂索咒经》(1卷),这是中国最早的不空羂索观音经典。

(2)唐显庆四年(659),玄奘三藏于长安大慈恩寺译《不空羂索神咒心经》(1卷)。

(3)唐长寿二年(693),菩提流志于东都洛阳佛授记寺译《不空羂索咒心经》(1 卷)。

(4)唐长寿二年(693)至神龙二年(706),宝思惟于佛授记寺、天宫寺、福先寺等处,译《不空羂索陀罗尼自在王咒经》(3卷)。

(5)圣历三年(700),李无谄于佛授记寺译《不空羂索陀罗尼经》(1卷)。

(6)神龙三年至景龙三年(707~709),菩提流志译《不空羂索神变真言经》(30卷)。

(7)唐天宝五年至大历九年(746~774),不空译《不空羂索毗卢遮那佛大灌顶光真言》(1卷)。

(8)唐天宝五年至大历九年(746~774),阿目佉译《佛说不空羂索陀罗尼仪轨经》(2卷)。

可以看出,不空羂索观音经典翻译最为繁盛的时间集中于武周时期及稍后。关于其盛行原因,颜娟英认为,高宗武后时期,受朝廷供养的高僧常要为国祈福,会重新翻译具有灵验威力的经典,例如《金光明经》《十一面观音神咒心经》《不空羂索神变真言经》等。富安敦指出,当不空羂索观音信仰传入中土时,与王权及转轮圣王观念相结合,从而建立了保护佛国的概念。武则天鼓吹不空羂索观音和其他密教观音之信仰,旨在借其神力保卫国家,巩固自己的政治地位及政权的合法性。

另一方面,随着8世纪初日本遣唐使的再开,中日间的交流愈发频繁。唐土的密教信仰之风气也随之传入日本。天平四年(733)时《羂索咒》、天平六年(734)时《不空羂索陀罗尼》已经分别出现于《正仓院文书》“优婆塞贡进文”的颂咒和咏经目录中,说明此时在日本已经存在着简单的不空羂索信仰。而不空羂索观音等杂密系信仰正式传入日本应该得益于天平七年(735)三月返日的日本僧人玄昉。玄昉于养老元年(717)作为学问僧随遣唐使入唐,在唐土约18年,受到唐玄宗赏识,并获赐等同三品的紫袈裟,天平七年(735)时携经论五千卷和诸佛像返日。这五千余卷经论中含有许多杂密系经典。从天平八年(736)开始,日本古文献记载中频繁地出现不空羂索观音经典,石田茂作对其进行了整理,详情参见表1。由此可知,至8世纪中期,日本的不空羂索观音信仰已具备了一定的经典教义方面的基础。

表1:不空羂索相关经典及在日本古文书中出现的时间

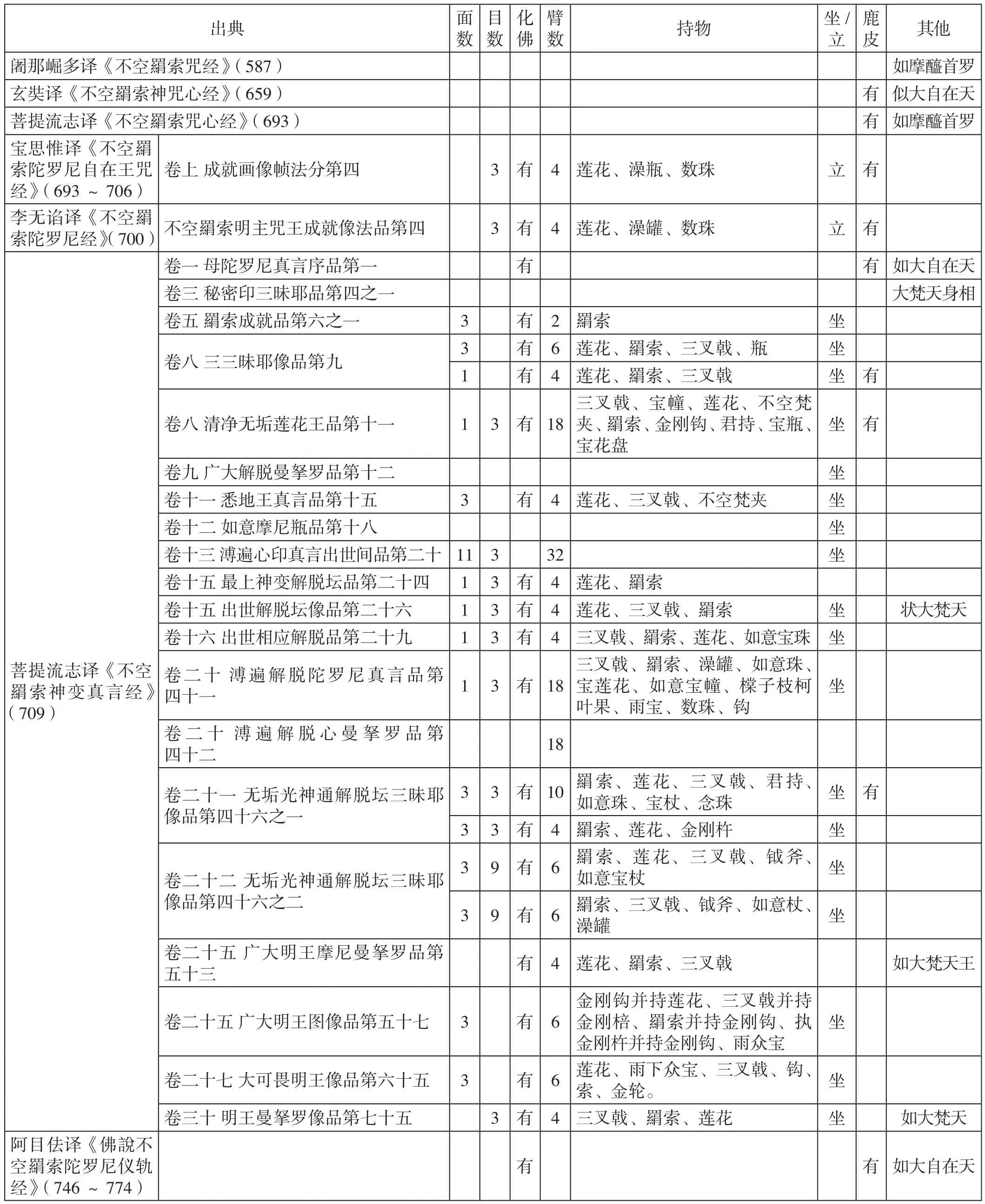

2、相关经典中关于不空羂索形象的描述

虽然不空羂索观音相关经典早在隋代便已有翻译,但直至唐代宝思惟的《不空羂索陀罗尼自在王咒经》译出之前,对不空羂索观音形象的描述都十分简略,仅知其外形如摩醯首罗天(大自在天),披鹿皮(但阇那崛多译本中未写鹿皮)。宝思惟、李无谄译本中,不空羂索观音的形象逐渐具体化,可知为三目四臂、立像、冠有化佛、肩披鹿皮。而稍后菩提流志的30卷译本中,不空羂索观音的形象变得丰富多样,基本为坐像,面数有1、3、11;目数有三目者,也有未标出者;臂数有 2、4、6、10、18、32者。不一定披有鹿皮。持物中虽经常可见羂索,但也不是必备。具体参见表2。

表2:隋唐经典中关于不空羂索观音形象的描述

二、日本东大寺法华堂不空羂索观音像的造型

日本东大寺法华堂不空羂索观音像(图1),为法华堂主尊,位于内阵须弥坛中央的八角形双重佛坛上,呈三目八臂的站立姿态。周围环绕有梵天、帝释天、四天王、二力士等造像,但这些像不全是和主尊同时代的。

图1:日本东大寺法华堂不空羂索观音像

主尊像高约3.6米,采用夹纻干漆工艺制造。头上戴着饰有化佛的宝冠,化佛后方延伸出放射状的光条。高发髻,细致地雕出发丝,并施以绀青色。三目,额头正中有一只竖着的半睁的眼睛。八条手臂中,由上至下的第一手曲臂,左手执莲花,右手执锡杖;其下方的第二手(真手)在胸前合掌,掌间嵌有水晶珠,十分特殊;第三手从真手的下方探出,前臂向斜前下方伸出,手掌向下,天衣挂于双腕再垂下;第四手位于第三手后方,垂于身侧。第三手和第四手的手指皆有几根弯曲着,原本手中应该有持物,现在仅见左第三手执羂索。目前所见的持物皆为后世所补,且不确定是否与此像造立当初相同。各手臂都戴有腕钏,胸前佩有饰着华丽唐草纹的项饰,从项饰上垂下三根璎珞,中央一根垂至裙脚,左右两根分别在膝盖附近绕向身后,至背面的腰部。另外,左肩及背面的左半部分覆盖着不空羂索观音标志性的鹿皮。造像身后是由众多放射状的光条所构成的光背。

在前文所整理的相关经典中,没有发现不空羂索观音为八臂的描述。既往研究在讨论其图像来源时,学者们一般认为依循的是不空羂索观音经典中“如摩醯首罗天”(大自在天)”之形容。由鸠摩罗什译《大智度论》可知,摩醯首罗天“八臂三眼,骑白牛”。但法华堂像呈站立姿势,未骑白牛,因此与经典中的摩醯首罗天形象也不完全相符。

如开头所述,法华堂像三目八臂呈立姿的形象并不见于目前已知盛、中唐时期的中国不空羂索观音图像上。下文将对中国相关图像进行讨论。

三、敦煌石窟盛唐、中唐时期的不空羂索观音图像

中国现存的不空羂索图像观音可见于敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟、四川大足石窟等处,时间从盛唐一直持续到宋代。唐代图像大多集中于敦煌莫高窟中。根据彭金章研究,敦煌石窟现存不空羂索观音经变80例,其中盛唐一例,中唐九例,其余皆为中唐以后。最早者为大历十一年(776)的第148窟北壁龛内的不空羂索观音塑像,这尊像也可以说是中国已知最早的不空羂索观音形象,但遗憾的是现已不存。公维章根据其头光位置,推定原为坐像。

现将彭金章整理盛唐、中唐时期敦煌石窟中的不空羂索观音图像摘录如下:

盛唐:

第148窟(绘塑结合),北壁帐形龛内原塑不空羂索观音像一身(现已不存)。

中唐:

第117窟,主室东壁门北画不空羂索观音经变(坐像,六臂,一面二目)。

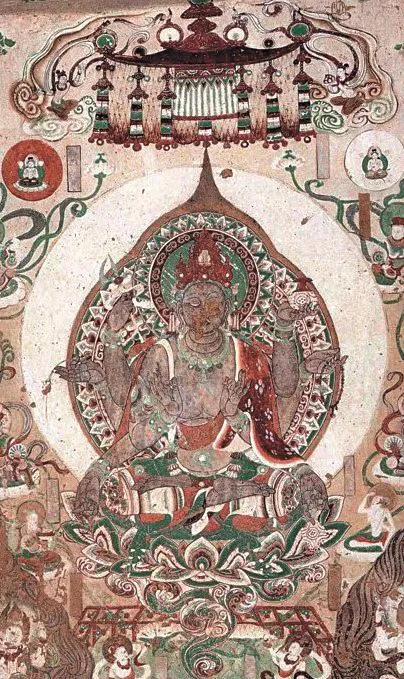

第129窟,主室东壁门南画不空羂索观音经变(坐像,八臂,一面二目)(图2)。

图2:敦煌莫高窟第129窟,不空羂索观音

第285窟,甬道南壁画不空羂索观音经变(坐像,六臂,一面二目)。

第200窟,主室东壁门南画不空羂索观音经变(坐像,八臂,一面二目)。

第358窟,主室东壁门南画不空羂索观音经变(坐像,八臂,一面二目)(图3)。

图3:敦煌莫高窟第358窟,不空羂索观音

第361窟,主室东壁门南画不空羂索观音经变(坐像,八臂,一面二目)。

第384窟,主室南壁龛外东侧画不空羂索观音经变(坐像,六臂,一面二目)。

西千佛洞第18窟,主室南壁门西画不空羂索观音经变(坐像,六臂,一面二目)。

由上述可知,敦煌石窟中盛唐、中唐时期的不空羂索观音大致有以下几个特征:(1)皆为坐像;(2)六臂或八臂;(3)皆为一面二目;(4)多绘制于窟内门口两侧或是甬道两壁,从位置上看有着守卫窟内尊像的功能。值得注意的是,上述敦煌图像皆为坐像,更近似于菩提流志30卷译本中的描述。

正如前文所述,敦煌的这些不空羂索观音图像与东大寺法华堂像有着较大的区别:敦煌者为坐像,两目;法华堂者为立像,三目。二者皆与不空羂索观音经典中所描述的形象不完全相同。考虑到当时中日之间密切的交流关系,且日本的不空羂索信仰来源于中国,笔者认为,当时中国在敦煌地区之外应当存有法华堂像的来源图像。下文将把目光转向中原地区的相关密教图像。

四、慧智与《赞观世音菩萨颂》

中原地区虽无已确知的不空羂索观音图像,但值得注意的是,慧智在长寿二年(693)于洛阳佛授记寺所翻译的《赞观世音菩萨颂》(1卷)。颂文段描述了慧智所见的观音壁画,“伊尼鹿彩覆其肩”“胜彼摩醯首罗身”。由此可知,壁画所绘的应是不空羂索观音。据《宋高僧传》,慧智(明佺)出生于唐土,乃印度人,婆罗门种,擅长梵语。地婆诃罗、梯云若那、宝思惟等在翻译经典之时,常使慧智检校梵语。王静芬指出,慧智所居的洛阳佛授记寺是武后当政时期最重要的翻译中心之一。在693~700年间,此地先后三次译出了与不空羂索观音相关的经典(第一节3、4、5译本),并且在慧智所译的颂文中,也确定他曾见过不空羂索观音像的壁画,虽不知具体是哪个寺院,但极有可能是在佛授记寺或者其他两京寺院中。基于此,有理由相信中原地区的不空羂索观音图像在7世纪末时便已经出现了,时间远早于前述敦煌莫高窟大历十一年(776)第148窟北壁龛像,也早于日本法华堂像。

但意外的是,检视文献中所记载唐代两京地区寺院中的壁画及造像,极少出现密教题材。尤其是此时所盛行的各种变化观音,基本未见其踪。虽然唐代寺院中多绘有菩萨像,但明确知道尊格者仅有普贤和文殊菩萨。而密教类菩萨,仅知慈恩寺塔下西壁尉迟乙僧所画的千钵文殊。联想到前文中慧智所译的《赞观世音菩萨颂》,虽题名中未见不空羂索之名,但由描述可知其所见的壁画确为不空羂索观音。因此,或可推测,文献中所记载的寺院所绘的诸多菩萨中应包含了不空羂索观音,但由于当时人将诸种像普遍认为是菩萨,所以未详细写明尊格。

那么,中原地区的不空羂索观音图像会存在于哪里呢?虽然两京地区留存有一些初唐至中唐的密教类造像,但数量不多。目前知道的仅有西安宝庆寺造像龛群中的十一面观音造像和菩萨装佛像(长安年间),西安安国寺遗址出土的几尊密教造像(盛、中唐时期),以及洛阳龙门石窟中的一批密教造像。其中,龙门石窟中的几例八臂菩萨立像引起了笔者的注意。

五、论龙门石窟的八臂菩萨立像为中国初期的不空羂索观音像

1、龙门石窟的密教造像

龙门石窟的密教造像集中在东山,仅两例在西山,其时间大多是在武周时期及稍后。具体如下:

(1)东山第2050窟(擂鼓台南洞),窟内壁面有746尊菩萨装坐佛像;

(2)东山第2062窟(擂鼓台北洞),正(东)壁为菩萨装坐佛像(图4);前壁北侧有一身四臂十一面观音立像(头部缺失,现藏于日本仓敷市大原美术馆),南侧有一身八臂菩萨立像(由于受到修复,现在仅能看见四臂)(图5);

图4:龙门石窟第2062窟,擂鼓台北洞正壁主尊

图5:龙门石窟第2062窟,擂鼓台北洞前壁南侧八臂菩萨立像

(3)东山第2065龛内,有一身八臂菩萨立像;

(4)东山第2093龛,正壁为一身菩萨装坐佛像,南北壁各有10身菩萨装化佛坐像(南壁残缺三身,北壁残缺五身);

(5)东山第2137窟,千手千眼观音立像一身(一面三目);

(6)东山第2142龛,下层坐佛两侧各有一身八臂菩萨立像;

(7)东山第2141窟,东壁正中有一身千手观音(造像不存,仅余身后千手浮雕);

(8)东山第2144窟,窟内壁面上有四身戴有腕钏的化佛坐像;

(9)西山第571龛,南壁有一身十一面多臂观音立像;

(10)西山第1443窟内第313龛(靠窟门北侧壁),有一身菩萨装坐佛像。

这些密教造像大致可以分为两类,一类是菩萨装的坐佛像,另一类是变化观音像。值得注意的是,变化观音中尤其多见八臂菩萨立像。颜娟英曾指出,擂鼓台北洞前壁南侧和北洞外壁门口上方浅龛(即第2065龛)内的八臂菩萨立像极可能为不空羂索观音,可惜未进行详细论述。

慧智与地婆诃罗、宝思惟等人关系密切,后二者在翻译经典时常将他召为证义。693年前后,以洛阳佛授记寺为中心,菩提流支、宝思惟、李无谄先后在此翻译了不空羂索观音相关经典,且慧智的《赞观世音菩萨颂》也是于佛授记寺所译出。这些皆反映出此时洛阳地区不空羂索观音信仰之繁盛。考虑到佛授记寺位于东都洛阳,不难想见,不空羂索观音信仰应该在这一时期洛阳郊外的龙门石窟造像上有所体现。所以,龙门东山中这些八臂菩萨立像的出现绝非偶然。笔者也赞同颜娟英的观点,认为这些八臂菩萨立像应该为中国初期的不空羂索观音形象。

但是由于缺少题记铭文,没有直接证据可以证明这些八臂菩萨立像的尊格。不过,擂鼓台北洞中,主尊为菩萨装佛像,前壁南侧为八臂菩萨立像,这一尊像组合或许为证明这些八臂菩萨立像的尊格提供了线索。

2、擂鼓台北洞中菩萨装佛像与八臂菩萨立像的组合

对于龙门擂鼓台北洞主尊这类戴宝冠和颈饰、臂钏,身着偏袒右肩式袈裟,施触地印的菩萨装佛像的尊格,学界有着多种意见。宫大中、丁明夷、阎文儒、温玉成、常青等学者认为是密教尊像大日如来,久野美树等认为是华严经主毗卢遮那佛。近年来,李崇峰、山名伸生、肥田路美等学者认为是“菩提像”或“菩提瑞像”,并且肯定了其中含有杂密性质。

值得注意的是山名伸生的研究,他从则天武后与地婆诃罗的角度对擂鼓台北洞主尊进行了考察,认为武后朝开始出现的戴装饰施触地印的佛像与7世纪末以来地婆诃罗的活动有关。地婆诃罗为中印度僧侣,高宗朝670年后半入唐,在两京积极进行译经活动,获得武后的礼遇。据法藏所集《华严经传记》卷一载,垂拱三年(687),地婆诃罗殁于洛阳,被葬于龙门伊水左岸,即擂鼓台所在的东山。为了纪念他,梁王武三思向武则天谏言设立了香山寺。门人“修理灵龛”,造“石像七龛”“浮图八角”。地婆诃罗所译的《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》中反复说道,若在“菩提像”前诵尊胜陀罗尼,诸罪业障悉皆消灭,免入恶道,这一功德是仅见于地婆诃罗译本中的特征。虽然经文中并未描述“菩提像”的尊容,但地婆诃罗在印度时正是住在菩提伽耶,而他的埋葬地点龙门东山在武后时期开始出现戴宝冠施触地印的菩萨装佛像。山名伸生由此认为,菩提像应该出自地婆诃罗所熟知的菩提伽耶本尊像的触地印佛像,而擂鼓台北洞主尊表现出的戴宝冠施触地印的佛像模样,也是受他的影响。肥田路美也赞同山名的“菩提像”之观点,并且认为这些像含有浓厚的厄难消除、拔除恶业、延年益寿等杂密性质。

“菩提瑞像”与不空羂索观音有何关系呢?在不空羂索观音相关经典中,宣扬持诵此经可得现世二十种功德及临终八种利益,如除病祛灾、业障消除、往生极乐等。这些与前述地婆诃罗译《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》中提到的于“菩提像”前诵尊胜陀罗尼的种种益处一脉相承。因此,擂鼓台北洞中的这种尊像组合便可以理解了,“菩提像”与不空羂索观音像(八臂菩萨立像)被安置在同一窟内,应该是由于两者在经典教义方面具有相通性,后者在某种程度上对前者的功能进行了加强。而从位置上来看,略晚一些的敦煌石窟中,不空羂索观音大多位于窟内门口两侧或是甬道两壁,这一点与擂鼓台北洞像也是共通的。

3、八臂不空羂索观音图像的出处

擂鼓台北洞前壁南侧的八臂菩萨立像的时间约在7世纪末,菩提流志的30卷本尚未译出。因此,若于此时制作不空羂索观音像的话,可依据的仅有此前译本中的外形如摩醯首罗天(大自在天)、冠有化佛、三目四臂、立像、肩披鹿皮(但阇那崛多译本中未写鹿皮)等描述。

那么,八臂的不空羂索观音形象出自何处呢?浅井和春指出了一种可能性,即《不空羂索神咒心经》译者玄奘的孙弟子慧沼《十一面神咒心经义疏》中所说“不空罥索经曰。是观自在菩萨乃现八手而被鹿皮”。浅井认为,此处所说的不空羂索经一般是指《不空羂索神变真言经》,从师承关系来看的话也可能是《神咒心经》,这样的话,当时的经典或许和现在所看到的经典在若干语句上有出入。《别尊杂记》第二十三卷等所载的一面八臂的图像也是唐本中的注记,因此八臂像在当时的中国或为不空羂索观音像的一般性标志。另一方面,本文开头也提到,作为不空羂索观音信仰发源地的印度尚未发现早期的明确图像。因此,7世纪末时,当唐代工匠们刚刚开始制作这一新兴的观音图像时,可能没有可参照的确切的印度粉本。这种八臂立像形式的不空羂索观音像或许可以考虑为是在中国本土所成立的。

综合以上诸点,笔者认为龙门石窟东山中于7世纪末开始出现的这些八臂菩萨立像,便是中国最初期的不空羂索观音图像。

结语

龙门石窟东山中武周时期及稍后的诸多八臂菩萨立像作为中国最初期的不空羂索观音形象,其时间早于日本东大寺法华堂像。或可推测,当时于中原地区流行着这种八臂立像形式的不空羂索观音图像。而当天平七年(735)玄昉返日时,所带回的诸佛像中应该便有此种不空羂索观音像,法华堂像制作时或是以此为参照对象。

值得注意的是,龙门的这些呈八臂立姿的不空羂索观音形象与敦煌例(坐像)有差别。这或许是由于两地所依据的经典不同而导致,龙门地区依据的是早期经典,而敦煌地区依据的应该是稍晚一些的菩提流志30卷译本,但其中原因还有待进一步探究。

注释:

① 关于印度不空羂索观音图像的综合性研究,可参见(日)森秀雅:《インドの不空羂索観音像》,《仏教芸術》,2002年5月,第262号,第43-67页。

② 文献中没有确切写明这尊像的年代,最初学者们一般根据12世纪末东大寺编撰的《東大寺要録》“诸院章”(第四卷)中记载的天平五年(733)羂索院(即法华堂)的建立时间,以及同《要録》“杂事章”(第八卷)的“東大寺桜会縁起”中记载的天平十八年(746)“桜会(法华会)”的初次举办的时间来作为其年代的依据。但是由于《要録》编撰时间远晚于造像时间,因此诸记载间多有矛盾。而此后作为其年代重要依据的是“金光明寺(即东大寺)造物所解”中所载的“申請鐵事……鐵贰十挺……為造羂索并光柄花萼等物……天平十九年正月”,这被认为是法华堂不空羂索观音像的最后制作阶段。综合各种证据来看,法华堂不空羂索观音像的年代被认为是在天平十八年(746)左右。详细讨论参见(日)片岡直树:《法華堂と不空羂索観音像の成立》,《東大寺-美術史研究のあゆみ》,東京:里文出版,2003年,第79-109页。

③《大藏经》卷20,第1093号,第399页。

④《大藏经》卷20,第1094号,第402页。

⑤《大藏经》卷20,第1095号,第406页。

⑥《大藏经》卷20,第1097号,第421页。

⑦《大藏经》卷20,第1096号,第409页。

⑧《大藏经》卷20,第1092号,第227页。

⑨《大藏经》卷19,第1002号,第606页。

⑩《大藏经》卷20,第1098号,第432页。

⑪ 颜娟英:《唐代十一面观音图像与信仰》,《镜花水月—中国古代美术考古与佛教艺术的探讨》,台北:石头出版,2016年,第372页。

⑫(美)Antonino Forte ,“Brief Notes on the Kashmiri Text of the Dharani Sutra of Avalokitesvara of the Unfailing Rope Introduced to China by Manicintana”,收入(新)古正美编,《唐代佛教与佛教艺术》,新竹:觉风佛教艺术文化基金会,2006年,第13-28页。

⑬(日)浅井和春:《日本の美術 382不空羂索・准胝観音像》,東京:至文堂,1998年,第29页。

⑭ 《続日本紀》天平十八年六月乙亥条“霊亀二年入唐学問。唐天子尊昉准三品。令著紫袈裟。天平七年随大使多治比真人廣成還帰、齎經論五千余卷及諸佛像来。皇朝亦施紫袈裟著之。尊為僧正。安置内道场”。《国史大系 第二巻 続日本紀》,経済雑誌社,1897年,第266页。

⑮ (日)石田茂作:《奈良朝現在一切経疏目録》,《写経より見たる奈良朝仏教の研究》,東京:東洋文庫,1966年,第83、85、89、90页。

⑯ 关于不空羂索观音周围造像的年代问题,先行研究中已有过诸多讨论,因为这些造像不是本文讨论的重点,介于篇幅原因不展开叙述,具体参见《奈良六大寺大観 第十巻 東大寺 二》(奈良六大寺大観刊行会编,岩波書店,1968年)解说第10-14页中对于诸家论点的介绍。

⑰ 参见前揭《奈良六大寺大観 第十巻 東大寺二》解说第18页。

⑱ (日)浅井和春:《法華堂本尊不空羂索観音像の成立》,《日本美術全集4 東大寺と平城京 奈良の建築・彫刻》,東京:講談社,1990年,第169页。

⑲ 《大藏经》卷25,第1509号,第73页。

⑳ 浅井和春注意到此像的光明之表现,认为其与《华严经》和《最胜王经》等经典中的重要用语“光明”有所关联。前揭浅井和春《日本の美術 382 不空羂索・准胝観音像》一书,第 43页。滨田恒志在此基础上进行了进一步论述,认为此像的造型与《华严经》“十地品”中所说的法云地的菩萨有关,此像特殊的由光条所构成的背光和头光象征着法云地菩萨周身所散发出的光明。(日)濱田恒志,《東大寺法華堂不空羂索観音像と《華厳経》》,《仏教芸術》,2012年5月,第322号,第33-52页。两位学者的意见极富启发性,但这些属于此像的个性化表现。本文更关注的是不空羂索观音图像的普遍性表现。

㉑ 彭金章:《敦煌石窟不空羂索观音经变研究──敦煌密教经变研究之五》,《敦煌研究》,1999年第1期,第3页。

㉒ 公维章:《涅槃、净土的殿堂》,北京:民族出版社,2004年,第183-184,191-192页。

㉓ 参见前揭彭金章《敦煌石窟不空羂索观音经变研究──敦煌密教经变研究之五》论文。另,彭氏文章中写道第368窟甬道北壁有一铺不空羂索观音,但在《敦煌石窟总录》(文物出版社,1996年)中未找到。

㉔《大藏经》卷20,第1052号,第67页。

㉕ 王静芬等学者此前已指出《赞观世音菩萨颂》中所描述壁画为不空羂索观音。参见王静芬:《不空羂索观音新探》,《敦煌吐鲁番研究》,2015年,第15卷,第21页。

㉖《宋高僧传》卷第二载“释慧智。其父印度人。婆罗门种。因使游此方。而生于智。少而精勤有出俗之志。天皇时从长年婆罗门僧。奉敕度为弟子。本既梵人善闲天竺书语。生于唐国复练此土言音。三藏地婆诃罗提云若那宝思惟等。所有翻译皆召智为证。兼令度语。后至长寿二年癸巳。智于东都佛授记寺自译观世音颂一卷。不详所终。有沙门明佺者。不知何许人。出家隶业悉在佛授记寺……”。[宋]赞宁:《宋高僧传》(范祥雍点校),北京:中华书局,1987年,第33-34页。

㉗ 佛授记寺即为敬爱寺。《唐会要》卷四十八载“敬爱寺。怀仁坊。显庆二年,孝敬在宫,为高宗、武太后立之。以敬爱寺为名,制度与西明寺同。天授二年,改为佛授记寺,其后又改为敬爱寺。”即敬爱寺建于显庆二年(657),武周天授二年(691)改名为佛授记寺,此后又恢复旧名敬爱寺。[宋]王溥:《唐会要》,上海:上海古籍出版社,1991年,第993页。

㉘ 前揭王静芬《不空羂索观音新探》论文,第21页。

㉙ 笔者整理了《历代名画记》卷三中两京地区寺观中所描绘的菩萨像。《西京寺观等壁画》-慈恩寺:塔内东、西面分别有尹琳所画菩萨骑象、菩萨骑狮子壁画。塔下西壁有尉迟乙僧画千钵文殊。塔北殿前窗间有吴道子画菩萨;资圣寺:北圆塔下有李真、尹琳绢画菩萨;兴唐寺:小殿内有吴道子画菩萨;菩提寺:佛殿内东壁有吴道子画菩萨;宝应寺:佛殿东西有韩幹画二菩萨;千福寺:塔北有普贤菩萨,或为尹琳画。佛殿内有李纶画普贤菩萨、田琳画文殊师利菩萨;圣光寺:塔东南院有周昉画水月观自在菩萨。《东都寺观壁画》-天宫寺:有张僧繇画二菩萨;大云寺:佛殿上有尉迟乙僧画六身菩萨;敬爱寺:东禅院殿间有武静藏、陈庆子所绘菩萨像。[唐]张彦远:《历代名画记》(秦仲文、黄苗子点校),北京:人民美术出版社,2016年,第49-73页。

㉚ 前揭颜娟英《唐代十一面观音图像与信仰》论文,第374页。

㉛ 丁明夷:《龙门石窟唐代造像的分期与类型》,《考古学报》,1979年第4期。宫大中:《龙门石窟艺术试探》,《文物》,1980年第1期。阎文儒:《中国石窟艺术总论》,天津:天津古籍出版社,1987年,第197页。温玉成:《龙门唐窟排年》,《中国石窟 龙门石窟 二》,北京:文物出版社,1992年。常青:《试论龙门初唐密教雕刻》,《考古学报》,2001年第3期。

㉜ (日)久野美树:《龍門石窟擂鼓台南洞、中洞試論》,《美学美術史論集》,2002年,第14卷,第93-119页。

㉝ 李崇峰:《菩提像初探》,《石窟寺研究》,北京:文物出版社,2012年。(日)山名伸生:《桂林の調露元年銘摩崖仏について》,《仏教芸術》,第198号,1991年9月,第101-102页。(日)肥田路美:《唐代菩提伽耶金刚座真容像的流布》,《云翔瑞像—初唐佛教美术研究》,台北:台湾大学出版中心,第117-126页。

㉞ 《大正藏》卷51,第2073号,第154-155页。

㉟ 根据洛阳市龙门石窟文物保管所的调查,香山寺遗址位于现洛阳轴承厂疗养院北侧的坡上。洛阳市龙门文物保管所:《洛阳龙门香山寺遗址的调查与试掘》,《考古》,1986年第1期。擂鼓台地区所出土的唐天佑三年(906)铭的佛顶尊胜陀罗尼经幢的幢记末尾记载有很多唐末龙门石窟香山寺看经院所属僧人的名字,由此可见擂鼓台地区与香山寺之间的关系。李崇峰认为,东山的擂鼓台北洞、中洞、南洞、高平郡王洞、看经寺洞、二莲花北洞、南洞这七座大型窟极有可能是《华严经传记》中所载的香山寺“石像七龛”。李崇峰:《地婆诃罗、香山寺与石像七龛》,《佛教考古 从印度到中国》(修订本),上海:上海古籍出版社,2020年,第529-558页。

㊱ 前揭山名伸生《桂林の調露元年銘摩崖仏について》论文,第101-102页。

㊲ 前揭肥田路美《唐代菩提伽耶金刚座真容像的流布》论文,第117-126页。

㊳ 玄奘译《不空羂索神咒心经》。《大藏经》卷20,第1094号,第402页。

㊴ 根据最新的考古调查结果,擂鼓台中洞前的部分地面被擂鼓台北洞地面所破坏,因此北洞的始建时间被推测应该早于中洞,即早于武周证圣元年(695),参见龙门石窟研究院、北京大学考古文博学院等编《龙门石窟考古报告:东山擂鼓台区》,北京:科学出版社,2018年。

㊵ 《大藏经》卷39,第1802号,第1004页。

㊶ 前揭浅井和春《日本の美術 382不空羂索・准胝観音像》一书,第22页。

㊷ 当然,龙门石窟中的这些八臂菩萨立像保存状态不太好,因此很难辨别身上是否有着不空羂索观音标志性的肩披鹿皮的表现以及是否有三目。但值得注意的是,东山此时期还出现了十一面观音像、千手千眼观音像,这些正是当时所流行的密教系变化观音。在这种密教造像盛行的背景下,将八臂菩萨立像的尊格定为此时所流行的不空羂索观音也是合理的。