1960-2017年黄土高原昼夜降水变化特征

2022-03-14肖薇薇

安 彬, 肖薇薇, 朱 妮

(1.安康学院 旅游与资源环境学院, 陕西 安康 725000; 2.安康市汉江水资源保护与利用工程技术研究中心,陕西 安康 725000; 3.陕西省科协院士专家工作站, 陕西 安康 725000)

随着气象观测资料的日益丰富,多尺度的降水变化指标受到研究者的高度关注,尤其是最基础的降水日变化研究。受太阳辐射日变化规律所引起地表加热、大气对流等过程作用,降水经常发生在一天某个特定时间段,而不是随机的[1-3]。相关研究表明,降水日变化规律存在区域差异,如美国东南部和西部多发生在午后[4],而中国西南地区多发生在凌晨及下午时段[5]。在我国,以四川盆地夜间降水量多于白天的“夜雨现象”最受关注[6-7],印证了“巴山夜雨”说法[8]。但已有研究表明,夜雨现象并不为四川盆地特有,在中国新疆[2]、西藏[9]、江苏[10]、青藏高原[11]、祁连山[12]等也有类似现象,以上研究对于深入理解区域性天气系统、水汽循环等有着重要意义[1-2,6-7,9-12]。

在全球气候变暖的大背景下,黄土高原地区表现出太阳总辐射减少[13]、气候暖干化[14]、蒸散发增加[15]等特征。目前,关于黄土高原降水规律的研究多集中在年、季、月尺度分布[14,16-17],王涛等[18]仅分析了陕北黄土高原地区的不同等级降水日数的变化,鲜有涉及全区昼夜降水变化特征的研究。基于此,本文利用1960—2017年黄土高原逐12 h降水资料,运用气候统计分析方法,分析黄土高原昼夜降水变化规律,该研究将对黄土高原地区降水资源的有效利用、提高水土流失等防灾减灾能力等提供理论借鉴。

1 研究区概况

黄土高原地处我国东部季风区向西北干旱区的过渡地带(33°41′—41°16′N,100°52′—114°33′E)[14],其边界范围东到太行山,南达秦岭,西止青海日月山,北抵阴山[19];海拔整体上呈西北高、东南低的特点,沟壑纵横。该地区属于夏季高温暴雨,冬季寒冷干燥,年均气温为7.86~10.71℃,年降水量为302.39~645.16 mm,其中5—10月降水量占全年的80%以上,是全球生态环境脆弱带、气候变化敏感区之一[20]。自1999年退耕还林草工程实施以来,黄土高原的植被面积大幅度提高,有效遏制了黄土高原土壤侵蚀,入黄泥沙显著降低[21]。

2 数据与方法

降水实测数据全部来自于中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/)。依据站点的缺失数据低于2%、观测时间最长等原则,确定了55个站点的1960年1月1日—2017年12月31日降水数据,并对所获取数据进行了严格的质量核查(图1)。将每日8:00—20:00,20:00—次日8:00,20:00—次日20:00(北京时间)的降水依次统计为白昼降水、夜间降水、日降水,再以每年1—12月、5—10月生成年、雨季降水序列。此外,当日降水量>0 mm时,即可计算当日的“夜雨率”,其公式为:夜雨率=夜间降水量/日降水量×100%[11]。降水的变化趋势采用线性拟合[22]计算,并检验其显著性;所有图件均利用Origin 2017或ArcGIS 10.2软件制作。

图1 研究区气象站点空间位置

3 结果与分析

3.1 昼夜降水长期变化趋势

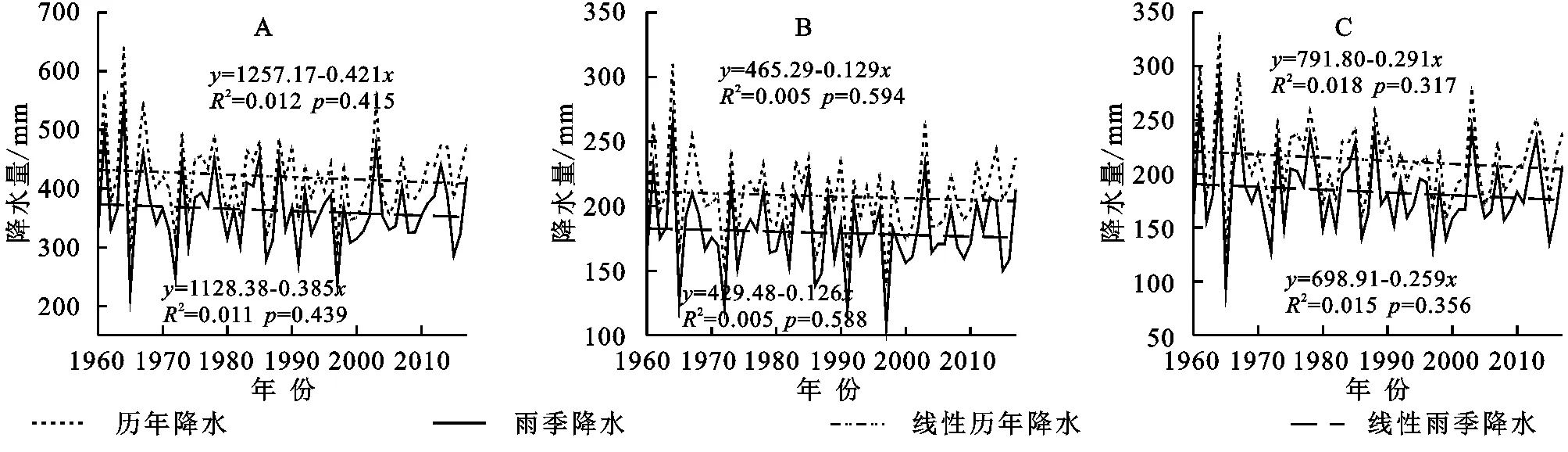

3.1.1 昼夜降水量长期变化 图2A显示,1960—2017年黄土高原多年平均降水为420.29 mm,以-0.421 mm/a的速率呈不显著下降趋势(p>0.05),与西北干旱区年均降水(1961—2015年)减少幅度相当[23]。全区多年平均雨季降水量为362.37 mm,对全年降水贡献率达到86.22%,表明黄土高原降水集中度较高。雨季降水量每年以0.385 mm的幅度下降(p>0.05),略低于四川的0.4 mm/a[6],也低于黄土高原历年降水变化速率,与该区冬春季降水呈小幅增加的事实相符[14]。结合图2B—C可以看出,黄土高原地区多年平均白昼、夜间降水量分别为207.62,212.67 mm,且分别以0.129,0.291 mm/a速率呈不显著的波动下降(p>0.05)。全区多年平均雨季白昼、夜间降水量为179.22,183.15 mm,均占到全年白昼、夜间降水量的86%左右;雨季白昼、夜间降水量的每年下降幅度分别为0.126,0.259 mm(p>0.05)。整体上看,黄土高原年降水下降速率高于雨季,而白昼降水下降速率则低于夜间降水,与黄河流域的降水昼夜同减类型一致[24]。

图2 1960-2017年黄土高原历年和雨季昼、夜降水的长期趋势

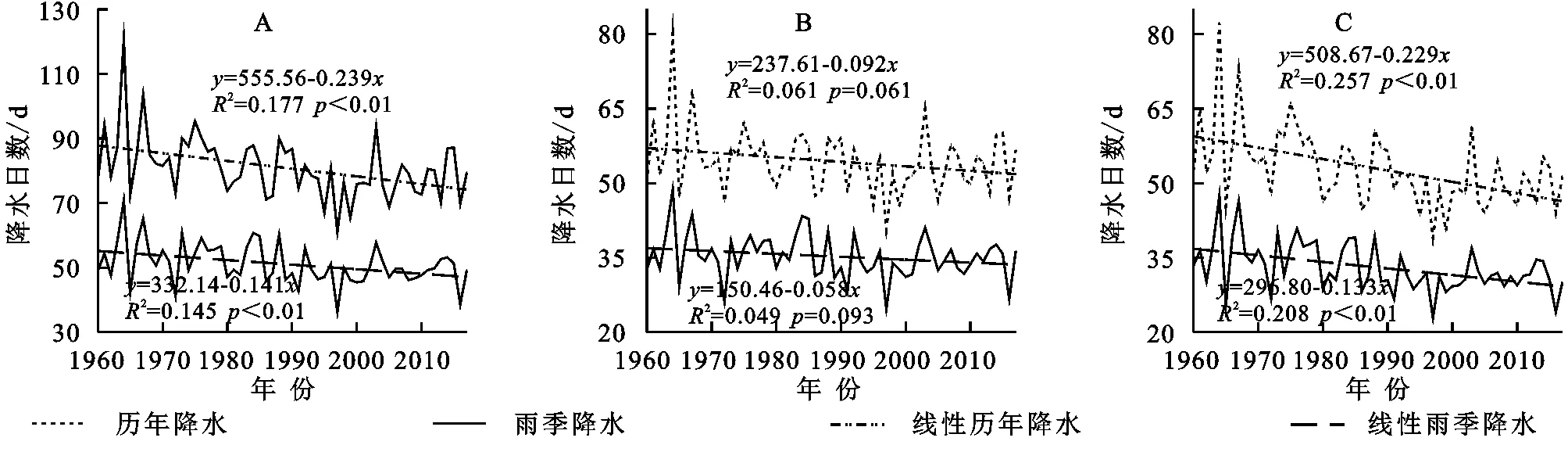

3.1.2 昼夜降水日变化特征 依据白昼(夜间)降水量>0 mm时,记为1次昼(夜)降水日数的原则,计算了黄土高原的降水日数。结果显示,1960—2017年黄土高原历年和雨季的白昼、夜间降水日数均呈波动减少趋势,但减少幅度略有差异(图3),与我国降水日数下降现象相吻合[25]。具体看,历年和雨季的降水日数减幅分别为0.239,0.141 d/a(p<0.01),历年和雨季的夜间降水日数减幅分别为0.229,0.133 d/a(p<0.05),历年和雨季的白昼降水日数以0.092,0.058 d/a减少,反映了黄土高原昼夜降水频率的降低。从具体昼夜降水日数上看,近58 a黄土高原雨季平均降水日数为51.13 d,占到全年降水日数81.00 d的63.12%;全年和雨季的降水日最大值分别为120.40 d(1964年),80.22 d(1964年),最小值分别为61.09 d(1997年),40.06 d(1997年)。雨季白昼平均降水日数为35.26 d,占全年昼降水日的64.76%,而雨季夜间平均降水日数33.02 d,是全年夜降水日的62.42%,最大值与最小值分别出现在1964年、1997年。

图3 1960-2017年黄土高原历年和雨季昼、夜降水日数的长期趋势

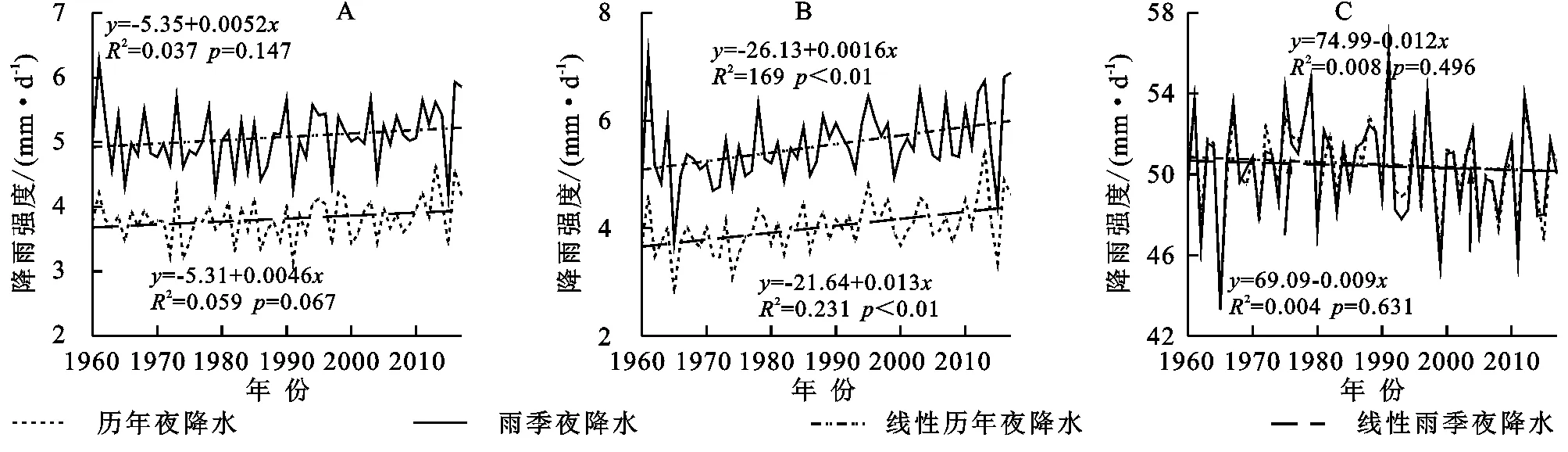

3.1.3 昼夜降水强度变化特征 总(昼/夜)降水强度指总(昼/夜)降水量与总(昼/夜)降水日数的比值[7,24]。在黄土高原地区降水量和降水日数均呈减少趋势的背景下,其降水强度如何变化?据此,分别计算了黄土高原逐年昼夜降水强度,结果见图4A—B。可知,1960—2017年黄土高原昼夜降水强度均呈上升趋势,与我国降水强度趋势变化相同[26]。历年和雨季的多年平均白昼降水强度分别为3.81,5.07 mm/d,每年以0.004 6,0.005 2 mm/d速率上升,但均未通过0.05显著性水平检验。历年和雨季的多年平均夜间降水强度分别为4.03,5.54 mm/d,每年上升的幅度分别是0.013,0.016 mm/d,且均通过0.05显著性水平检验。可见,黄土高原地区夜间降水强度高于白昼降水强度,雨季明显高于历年。进一步计算黄土高原地区夜降水比例发现,历年夜降水率变化在43.60%~56.42%,多年平均夜降水率为50.44%,以0.012%/a的速率不显著下降(p>0.05),低于青藏高原1961—2007年夏季(-0.045%/a)减少速率。雨季平均夜降水率略低于年均夜降水率,多年平均值为50.34%,其变化介于44.34%~55.80%,以0.009%/a的速率不显著下降(p>0.05)。相比较我国新疆[2]、四川[6]等区域,黄土高原地区并未有明显的夜雨现象。

3.2 雨季昼夜降水年代际分析

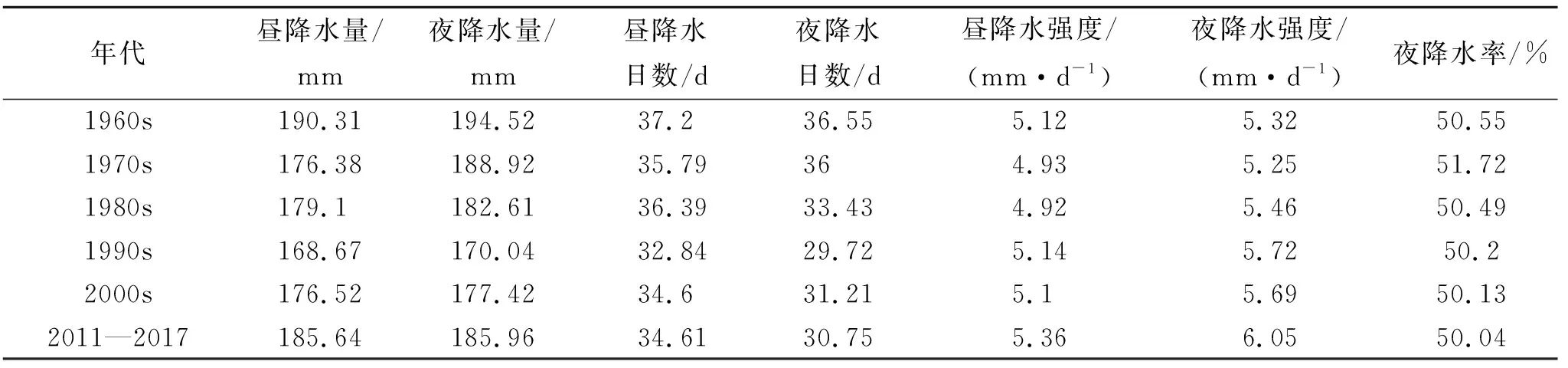

计算发现,黄土高原地区降水在5—10月最为集中,占全年86.22%,易形成洪涝等气象灾害。基于此,本文重点分析雨季昼夜降水的年代际和空间变化特征。由昼夜降水年代际统计(表1)可以看出,黄土高原雨季昼夜降水量、降水日数均呈V型变化,年代最高值在1960s,最低值则在1990s;各年代际的白昼与夜间降水量的年代际变率相差不大,但白昼降水日数变率明显高于夜间降水,这必然导致夜间降水强度高于白昼降水,二者之差由1960s的0.20 mm/d增至2011—2017年的0.69 mm/d。从夜降水率年代际变化情况看,以1980s末为界线,之前高于多年平均值,在1970s最大;之后持续下降至2011—2017年的50.04%。

图4 1960-2017年黄土高原历年和雨季昼、夜降水强度的长期趋势

表1 黄土高原雨季的昼夜降水指标年代际统计

3.3 雨季昼夜降水指标空间变化特征

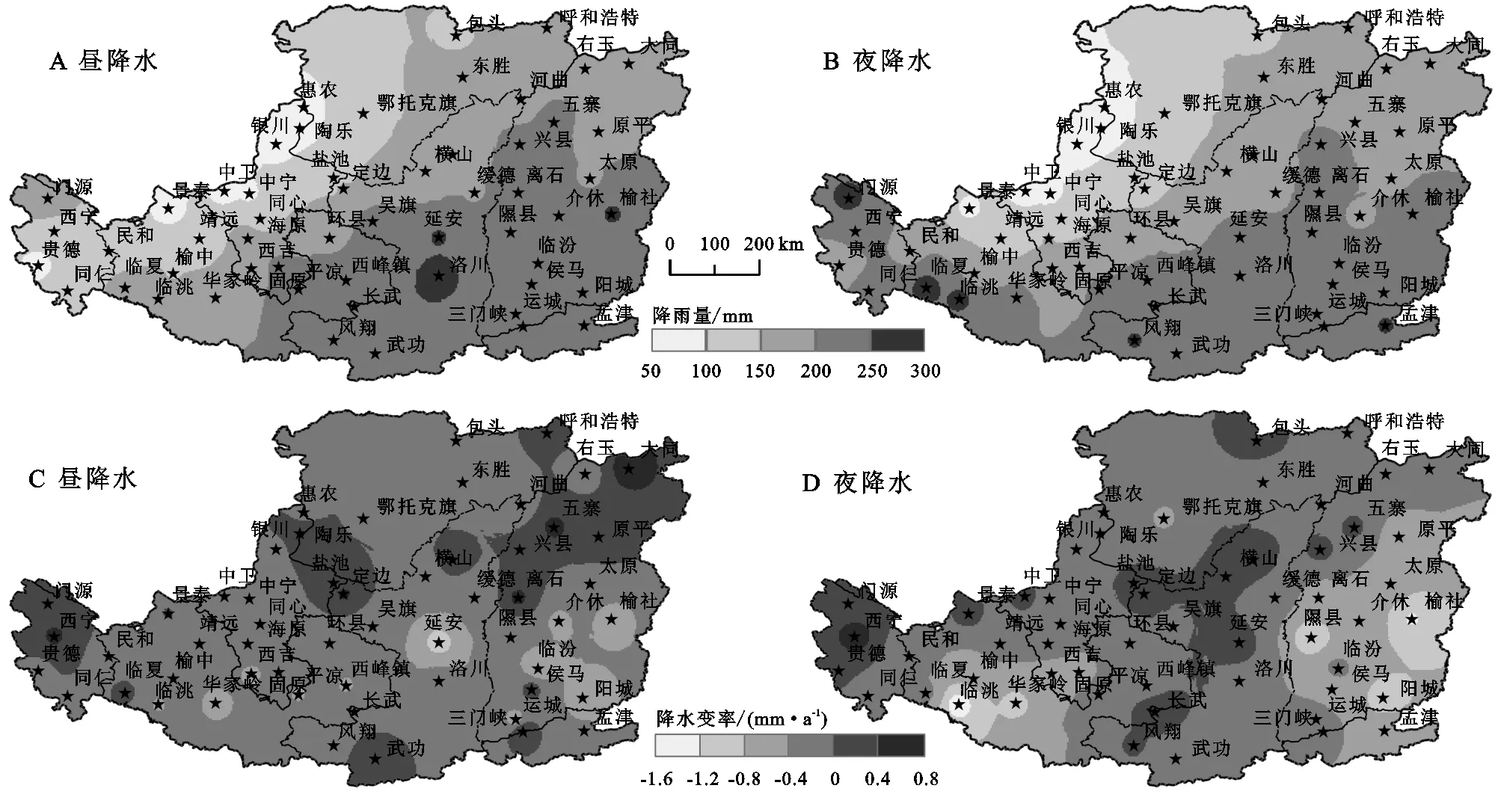

3.3.1 雨季昼夜降水量空间特征 整体上,黄土高原地区雨季白昼降水量呈东多西少、南多北少、自东南向西北递减的空间特征(图5A),与该区(1961—2010年)全年降水空间分布基本一致[27];全区雨季白昼降水量最多的是陕西的洛川、延安等地。值得注意的是,黄土高原西部白昼降水达150~200 mm,较偏东地区的降水略有增加。雨季夜间降水的空间特征与白昼降水类似(图5B),但其纬度地带性特征更明显些,150 mm和200 mm等降水线更偏南些,造成这种空间格局可能与大气环流因子变化密切相关。西部的门源、临夏和临洮等站是雨季夜间降水的高值区,达到250~300 mm;甘肃民和至榆中一线以西地区的夜间降水量较白昼高出50~100 mm。结合5C—D可知,多数地区5—10月份的白昼和夜间降水主要以-0.4~0 mm/a的速度下降,但其空间分布特征略有差异。与雨季白昼降水相比,夜间降水下降速率高于0.4 mm/a的范围更广,集中分布在山西省的中部和南部、甘肃省临夏和定西等地,其中以临洮-1.487 mm/a的下降速率最大。夜间降水呈上升趋势的集中分布在陕西西北部至陕宁蒙交界、陇东陕甘界和青海东部等,其中以西宁的0.707 mm/a最高;白昼降水呈上升趋势则集中分布在山西北部、宁蒙交界和青海东部等,以大同的0.656 mm/a最高。

3.3.2 雨季昼夜降水日数空间特征 由图6A可知,黄土高原5—10月的白昼降水日数呈西南和东北偏多、西北偏少的空间格局,以门源的65.33 d最多,银川和陶乐的20.84 d最少;降水日数在25~35 d和35~45 d的分布面积相当。雨季夜间降水日数布呈西南偏多、西北偏少空间规律,多数地区的降水日数为25~35 d,以门源的58.97 d最多、惠农的17.98 d最少(图6B);15~25 d的夜间降水日数分布面积远大于白昼降水日数。图6C—D显示,黄土高原雨季昼夜降水日数下降幅度空间上皆呈西北低、东南高。对白昼降水日数而言,其每年降幅以0~0.06 d和0.06~0.12 d为主,二者分布面积相当;以门源的-0.232 d/a减少最多、西宁的0.119 d/a增加最多,在鄂尔多斯高原的西部地区的白昼降水日数集中呈增加趋势。对于夜间降水日数而言,全区所有站点皆显示出减少态势,多数地区每年降幅在0.06~0.24 d,远高于白昼降水日数降幅;以宁夏西吉的-0.358 d/a减少最多,临洮、吴起一线东南区域的减少幅度超过0.18 d/a。

3.3.3 雨季昼夜降水强度空间特征 黄土高原雨季昼、夜降水强度整体表现出自东南向西北递减的空间格局(图7A—B),其强度分别介于2.310~7.683 mm/d,3.643~7.806 mm/d。白昼降水强度达到4~7 mm/d的占全区面积的2/3,而同样的夜间降水强度占到了90%以上;白昼降水强度低于4 mm/d的低值主要分布临夏、中宁一线以西区域,夜间降水强度低值区则只分布在中宁、景泰的黄土高原边界。此外,晋豫交界处出现了7~8 mm/d的夜间降水强度,陕西横山、绥德和山西兴县、太原、原平等地的夜间降水强度均高于白昼,以上地区需更加防范夜间强降水造成的次生灾害。图7C—D为黄土高原地区昼夜降水强度变化趋势的空间格局,可以看出,多数地区的昼夜降水强度呈增加趋势,其增加趋势分别以0.008~0.016 mm/(d·a),0.016~0.024 mm/(d·a)为主,夜间降水强度增加幅度明显高于白昼降水。延安、孟津等地的白昼降水强度呈下降趋势,其降幅在0.011 mm/(d·a)左右;夜间降水强度形成以内蒙古鄂托克旗为中心的下降趋势最大值,达到-0.016 mm/a。白昼降水强度增加趋势明显的地区集中分布在陕西东北部、关中中东部、山西中部和北部,而夜间降水则集中分布在陇东至渭北台塬、陕北横山至绥德一带。

图5 黄土高原雨季昼夜降水量及其变率空间分布

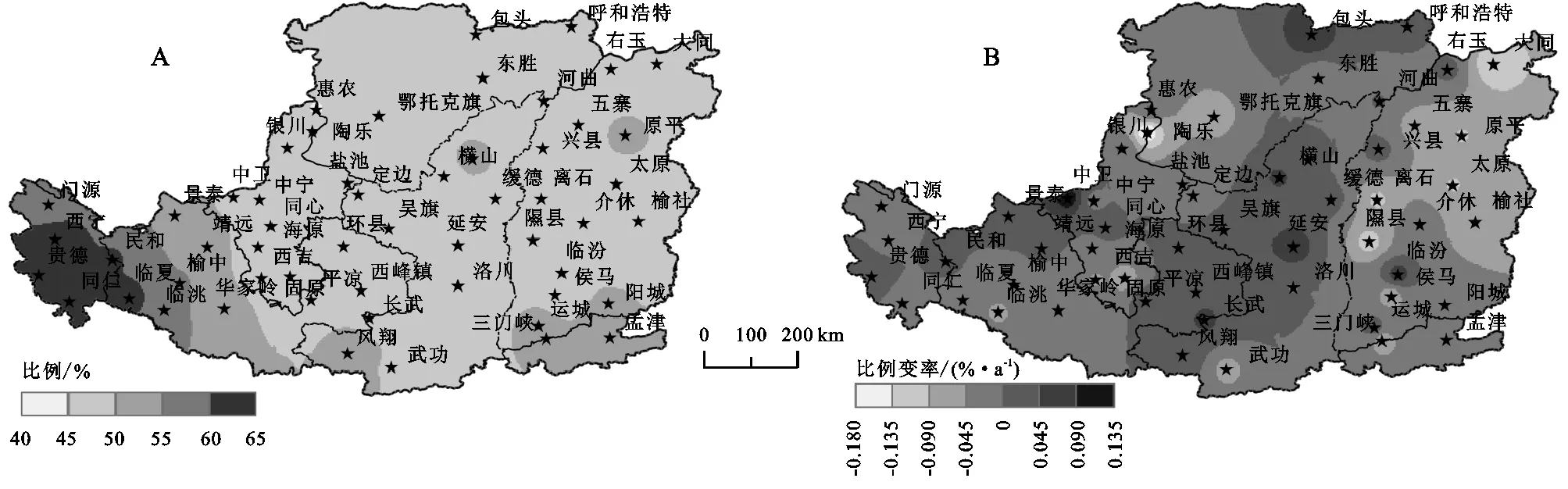

从雨季夜降水比例的空间看(图8A),1960—2017年黄土高原多数地区的夜雨比例低于50%,其站点数达到36个,集中在区内东部、中部、北部,以惠农站的44.59%最低。境内晋豫交界及六盘山以西地区的夜雨比例高于50%,尤其是西宁、临夏以西区域夜雨率高达60%~65%,以贵德站的64.73%比例最高。黄土高原夜降水比例呈上升和下降的站点数分别为30,25个,西部及中北部、内蒙包头至呼和浩特、祁连山以东等区域呈上升趋势,以中卫的0.123%/a上升最为明显;山西中部及东北部、宁夏银川至内蒙鄂托克旗等区域下降趋势明显,以陶乐的-0.176%/a下降最为明显(图8B)。此外,依据ArcGIS分类区统计模块计算黄土高原不同海拔范围内的夜雨率(图9),海拔高于2 000 m区域的平均夜雨率最高,为58.64%,1 000~2 000 m区域的最低,为49.08%;低于200 m,200~500 m,500~1 000 m区域的平均夜雨率分别为50.71%,50.14%,49.47%。进一步计算发现,海拔与夜雨的相关系数为0.865,当海拔低于1 400 m左右时,该区域夜雨率随着海拔的增加而降低,高于1 400 m时,则相反,说明黄土高原雨季存在最大夜雨率带。

图8 黄土高原雨季夜雨比例及其变率空间分布

4 讨论与结论

4.1 讨 论

全球气候变暖的背景下,本研究发现1960—2017年黄土高原地区的降水量和降水日数均表现出昼夜同减特征,与同纬度的黄河流域、海河流域特征一致[24];加之黄土高原地区气温和地表温度上升明显[14]、蒸散发过程加速等[15],导致暖干化现象愈加严重,严重影响该地区的生态系统的稳定性,加剧了水资源供需矛盾。此外,黄土高原地区昼夜降水强度均呈上升趋势,某种程度上导致突发性降水增多、加剧水土流失和山洪的爆发,类似于2013年7月陕西延安、咸阳洪涝现象的发生[28]。整体上,黄土高原地区多年平均夜降水率为50.44%,夜雨现象并不明显;但在西宁、临夏以西区域(即青藏高原—黄土高原过渡区)夜雨率高达60%~65%。相关研究表明青藏高原、四川盆地和云贵高原的夜雨现象与山区地形形成的山谷风环流、高原上空积状云日变化等因素有关[2-3],但因黄土高原大部分区域属半湿润与干旱半干旱气候的过渡带,水汽不足难以形成有效降水。进一步发现,黄土高原地区雨季的夜雨率在海拔上也存在一定的差异,当海拔低于1 400 m时,夜雨率随着海拔的增加而降低,高于1 400 m时,则相反,存在着最大夜雨率带,这种现象有待进一步研究。未来研究中,应结合时空尺度更加精细化的降水数据,以及大气环流、地形等地理因子,深入分析黄土高原地区昼夜降水时空演变规律的原因、降水日数与降水强度对降水变化的贡献特征。

图9 黄土雨季夜雨比例与海拔关系

4.2 结 论

(1) 长期趋势显示,黄土高原历年和雨季的昼夜降水量、降水日数皆表现出下降趋势,降水强度则表现上升趋势。历年降水量和降水日数下降幅度高于雨季,夜间高于白昼;历年降水强度上升幅度低于雨季,夜间高于白昼。

(2) 黄土高原地区雨季昼夜降水指标的空间格局差异明显。雨季降水量和降水强度自东南向西北递减,多数地区昼夜降水量以-0.4~0 mm/a的速度下降,降水强度分别以0.008~0.016 mm/(d·a),0.016~0.024 mm/(d·a)的速度增加;白昼降水日数空间上呈西南和东北偏多、西北偏少,夜间降水日数则呈西南偏多、西北偏少,昼夜降水日数降幅分别以-0.12~0 d/a,-0.24~-0.06 d/a为主。

(3) 黄土高原地区未有明显的夜雨现象。历年及雨季的平均夜降水率分别为50.44%,50.34%,其下降速率分别为0.012%/a,0.009%/a;多数站点的夜雨率低于50%,晋豫交界及六盘山以西区域夜雨率高于50%;陕西西部及中北部、内蒙包头至呼和浩特、祁连山以东等区域呈上升趋势,山西中部及东北部、宁夏银川至内蒙鄂托克旗等区域下降趋势明显。