并购双方CEO的老乡关系与并购行为

2022-03-14晏国菀罗贝贝陈帅弟谢翊璇

晏国菀, 罗贝贝, 陈帅弟, 谢翊璇

(1.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030;2.浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058;3.中石化广州工程有限公司 财务部,广东 广州 510630)

一、引 言

习近平总书记指出:“从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态。”随着改革的逐步深入,新旧产能更替、产业结构调整的步伐也在不断加快。并购作为企业扩张的一种重要形式,可以促进资源的优化配置、改善公司治理、实现规模经济(方军雄,2008;魏江等,2013),这也符合我国现阶段经济转型的实际国情和高质量发展的要求。证监会副主席阎庆民在第二十五届中国资本市场论坛上表示,2020年上市公司并购重组规模已达到1.66万亿,仅次于美国和英国排在全球第三位。并购已成为我国经济高质量发展的重要微观手段,但企业并购属于风险较高的投资活动,决策失误不仅不能为主并方带来效益回报,还可能导致企业资产流失,甚至危害国家整体经济安全。因此,企业并购的影响因素及其经济效应,长期以来都是实务界和学术界关注的主题。

并购决策及其实施过程十分繁复,Brouthers等(1998)认为,实际的企业收购过程是一个在多方面影响下的企业之间的互动过程,已有文献大多从制度因素(方军雄,2008)、并购能力(Field和Mkrtchyan,2017)、并购交易的特征(Skaife和Wangerin,2013)、公司治理结构(Benson等,2015)、企业文化(王艳和阚铄,2014)等方面对并购交易的影响因素进行讨论。CEO作为企业的决策者,其在并购交易中的作用也得到了学者的广泛关注,近年来有很多文献研究了CEO的自身特性与企业并购行为的关系,如CEO个人经历(赖黎等,2017;曾春影等,2019)、CEO任职情况(陈仕华等,2015)、CEO权力(逯东等,2019)等。虽然企业高管对并购活动的影响获得了较多关注,但主要热点仍在CEO个人特征层面。相形之下,CEO社会关系这一隐性因素受到的重视还不够。并购交易过程中存在极大的信息不对称,社会关系可以降低收集信息的成本,提供一种有效的信息交换渠道。例如,Cohen(2008)发现,信息通过共同基金经理和公司董事会之间的教育网络进行传播。中国社会长期以来都强调人际关系是经济和社会组织的指导原则(Bian,1997),尤其我国正处于重大经济转型中,伴随着更高的市场交易成本,市场参与者往往更倾向于依赖社会关系等非正式制度。

CEO拥有丰富复杂的社会关系网络,包括校友关系(Lerner和Malmendier,2013)、商业关系(Burkart等,2003)、同事关系(Rousseau和Stroup,2015)或者共同参与一些社团而形成的联系(Satyanath等,2017),这些关系可以在各种环境中对企业决策过程或经济后果产生重要影响。并购交易是商业活动中的重大事件,需要董事会和管理层做出复杂的决策,并购双方的社会关系可能促进信息的交流,做出更好的决策。以往的研究已经识别出高管的政治关联(肖土盛等,2018)、董事联结(Cai和Sevilir,2012;晏国菀和谢光华,2017)、CEO网络(Ishii和Xuan,2014;El-Khatib等,2015)等对企业并购的影响。然而,中国特有的老乡关系在理论界尚未得到足够关注。老乡关系作为地缘关系的一种延伸,对老乡身份的认同会随着个人的成长和阅历的丰富而与日俱增(姜永志等,2012)。同时,儒家思想和祖先崇拜在中国有着千年传承,人们普遍重视集体主义和宗族观念,强调人际关系和氏族关系,相较于短暂的同事关系、政治关系,基于地域或血缘氏族建立起来的老乡关系更加稳定和可靠。老乡关系作为重要而独特的企业社会资本,有可能为公司提供最为宝贵的信息交流渠道,目前只有少量文献从企业内部高管之间的“同乡抱团”现象出发,研究了企业的内部控制(张十根,2019)、代理问题(戴亦一等,2016)、投资问题(杜兴强和熊浩,2017)、企业风险水平(陆瑶和胡江燕,2014)、违规行为(陆瑶和胡江燕,2016)等。也有个别研究讨论了公司高管与外部关系人的老乡情结对公司的影响,如袁德利等(2018)发现签字会计师与企业高管的老乡关系有损审计质量,但现有研究对不同主体之间老乡关系在企业决策方面的作用还知之甚少。

社会资本理论认为,社会关系网络本质是各种通道的联结,里边流动(交易)的是资源和信息。企业并购是一个复杂且耗时的过程,并购双方在交易过程中存在较大的信息不对称。2019年10月24日,常德人在深圳同乡会出席中国(蛇口)太子湾产业发展论坛,明确表示参会目的是为会员找项目、找投资、找合作。商业活动中企业往往从这些私人关系框定的范围内寻找交易和合作对象(陈艳莹和原毅军,2006),社会关系成为企业间内部信息传递的社交网络通道(陈运森和谢德仁,2011)。并购双方在谈判和决策过程中频繁互动,老乡之间信息的有效传递可以降低双方的信息不对称,基于感情的信任又可以避免道德风险,使主并方CEO在并购活动中可能倾向于收购老乡所在的企业。个体所“嵌套”的关系网络将影响其行为决策(Granovetter,1985),但这些关系可能为企业带来收益也可能带来额外成本(Schmidt和Breno,2015)。一方面,老乡的社交网络能够帮助主并方获得更真实、更丰富的目标企业信息,形成信息获取的比较优势(Pool等,2012),老乡信息的传递效应伴随着并购交易过程,并通过提升并购后的企业绩效来达成利益相关者的预期收益。另一方面,CEO老乡并购倾向也可能是出于对老乡的一种“偏袒”,更多以回馈乡亲、获取个人私利等形式完成,从而形成企业并购交易的代理问题。因此,本文以2009—2018年我国沪深 A 股上市公司的并购事件为研究样本,试图回答主并方是否会倾向于并购双方CEO为老乡的目标企业?老乡并购是源于信息优势还是代理问题?以此在企业并购层面拓展社会关系对企业行为影响及其经济后果的研究。

相较于以往文献,本文可能存在以下几点边际贡献:其一,突破了以往并购行为研究中的高管社会关系网络框架,将企业并购的影响因素拓展至并购双方CEO的老乡关系。已有文献大多关注并购能力、制度环境或CEO个人特征等因素对企业并购的影响,也有部分文献基于个体社会网络带来的信息资源,研究了高管社会关系与企业并购之间的关系,在政治关联、董事联结、CEO网络等方面取得了成果。但老乡作为中国情境下具有多重社会价值的地缘关系,其对企业并购的影响却鲜有涉足。因此,本文考察了并购双方CEO的老乡关系对企业并购行为的影响,为理解并购交易中的社会关系提供了新思路,也丰富了企业并购的相关文献。其二,深化了对中国老乡关系经济后果的认知,揭示了并购双方CEO老乡关系作用于企业并购行为的内在机理。中国特有的老乡关系对社会经济的影响是广泛而深远的,关于个体老乡关系与企业行为的研究,现有文献主要从企业内部高管之间的“同乡抱团”现象出发,而对不同主体之间老乡关系在企业决策方面的作用还知之甚少。因此,本文拓展和丰富了高管老乡关系对企业行为的研究,从老乡并购视角揭示了CEO个体偏好所引发的代理问题,为老乡关系对企业行为的影响提供了新证据。其三,完善了身份认同在经济学领域应用的文献脉络。关于身份认同的文献始于西方,更多地偏向于个人主义,强调对地理位置的依恋,与周围邻里关系的互动,相关文献主要关注不同层级或不同类型投资者的地点依恋和地缘情结(Grinblatt和Keloharju,2001;Jiang等,2019),以及地缘情结产生的原因(Seasholes和Zhu,2010)。相比之下,东方文化受到儒家思想和祖先崇拜的影响,更重视集体主义和宗族观念,强调人际关系和氏族关系。中西方的文化差异不可避免地成为了研究中需要考虑的因素,本文基于中国情景从人与人之间社会关系的角度出发,围绕地缘共识产生的老乡认同,提出了新的研究视角,为身份认同在经济学领域的研究贡献了中国情景的经验证据。

二、理论分析与研究假设

(一)老乡关系与企业并购

中国社会长期以来都强调人际关系是经济和社会组织的指导原则(Bian,1997),中国具有独特的社交网络文化。中国人从古至今都有很浓厚的地缘情结,故土在人们心中被认为是生命的根源。共同的地域背景和文化风俗促进老乡之间的联系,让他们建立起紧密的社交网络。俗话说“金乡邻,银亲眷”(杨国枢,2004),老乡以地域共识为条件产生人与人之间的身份认同,乡音乡情作为老乡之间的特殊纽带,使彼此之间的心理距离更近,进而形成信任感和亲切感,产生“老乡圈子”文化。老乡关系作为一种特殊形式的具有多重社会价值的社交网络,不仅仅只意味着情感纽带,更是社会互动的宝贵来源。个人的行为受到圈子文化的束缚和其他老乡行为方式的影响,一旦个人与圈子内大多数人的行为不一致,那么就可能被老乡圈子边缘化。事实上在商业社会中,全国各地区也存在以地域为纽带的“同乡商会”,譬如深圳潮汕商会、浙商总会等。这些同乡会的内部人员相互抱团,形成内部的物质资源、人才资源和金融资源的交换市场,将基于纽带的互动和基于价值的互动结合在一起(Massa和Simonov,2011)。

企业并购的前期准备、交易过程及后期整合等各个阶段均存在较大的不确定性与未知性,交易双方之间的信息不对称是阻碍并购交易进行和影响并购绩效的主要因素(Faccio和Masulis,2005)。而CEO老乡圈子基于地域纽带和价值的互动结合,可以缓解信息不对称,增强彼此信任,取得并购的“商机”(Coval和Moskowitz,1999)。社会认同理论认为,文化、价值观念和处事方式等的相似性可以建立和维持个体间的社会认同,形成“内群体偏好”(戴亦一等,2016)。张燕(2014)通过实验研究也发现,相比于不是老乡的投资对象,对老乡的投资信任水平显著更高。此外,Bereskin等(2018)认为文化相似性对企业并购决策与并购绩效有正向影响。当主并方CEO与目标公司CEO互为老乡时,老乡之间的地缘共识作为自我意识的一个方面,共同的地方文化背景和生活风俗使并购双方易于沟通和协调,从而有利于并购交易的完成。综上,不论是因老乡之间的信任和信息优势,还是因文化相似性利于沟通,都有助于降低并购过程中的信息不对称,从而使主并方更倾向于并购双方CEO为老乡的目标企业。

另一方面,出于对老乡的身份认同和同情心理,主并方CEO也可能做出基于个人感情或者个人私利层面的并购决策,这可以被视为背离股东价值目标的代理行为。首先,基于老乡之间存在的老乡心理效应(姜永志等,2012),个人对老乡身份的认同会使其对老乡形成一种“偏袒”。在商业活动中,主并方CEO可能通过并购老乡所在的企业,在老乡困难之际伸出援手试图“救助”老乡,该行为也可被称为老乡之间的“慈善行为”(Masulis和Reza,2015)。反之,主并方CEO不“帮助”老乡则可能会被认为是“不近人情”,被老乡圈子排挤。此外,Jensen(1986)认为经理往往会将企业自由现金流用于构筑个人帝国大厦,并购交易作为上市公司资源配置的重要途径,也很可能成为公司大股东或管理层攫取私利的手段之一(蒋弘和刘星,2012)。当并购双方CEO存在老乡关系时,他们可以便捷地借助老乡“内群体”,通过老乡并购谋求私利,而非股东价值最大化。综上,主并方CEO不论是出于乡情“救助”老乡,或是为了获取个人私利,都会倾向于并购老乡任CEO的企业,从而形成企业并购交易的代理问题。

基于上述分析,本文提出如下假设:

H1:并购活动中,主并方倾向于并购双方CEO为老乡的目标企业。

(二)CEO家乡亲密度对老乡并购倾向的调节效应

老乡的身份认同起源于对家乡的地点认同,而对家乡的地点认同起源于对家乡的地点依恋,地方依恋感由浅入深依次为熟悉感、归属感、认同感、依赖感、根深蒂固感,这种依恋感随着对地方了解程度的加深而加深。部分学者基于个体居住地证明了本土信息优势(Coval和Moskowitz,1999;Pool等,2012;Jiang等,2019),在同一地点成长、生活的时间越长,社会关系网越发达,对地点产生的依赖感越强,越认同当地的文化习俗,关系也越亲密,对身份的认同度也就越高。换言之,每个人都出生和成长在一定的地理背景下,同一地点的人在耳濡目染中吸收了相类似的思想观念、价值观念、思维方式等文化心理特征,也正是这些文化心理特征导致了对老乡的身份认同。从社会学和心理学的角度出发,人类之间交往越频繁、关系越密切,越容易形成较强的信任(黄福广和贾西猛,2018)。如果主并方CEO长期在家乡生活和工作,与家乡的关系就越亲密,会形成强烈的老乡身份认同感,在老乡群体中拥有广阔的社交圈和社会关系,这种“老乡圈子”可以为同乡人之间密切的人际交往与信息交流提供适宜的平台。基于对圈子内部人的信任和交流,老乡之间的身份认同感也会更强,与老乡的关系也会更加亲密。主并方CEO则可能通过密切的老乡圈子为商业活动获取信息,在并购活动中表现出更强的老乡倾向。由此提出本文的假设2:

H2:并购活动中,主并方CEO与家乡的关系越亲密,越倾向于并购双方CEO为老乡的目标企业。

(三)主并方特征对老乡并购倾向的调节效应

1.产权性质的差异

相对于非国有企业,国有企业与政府的联系更为紧密,两者有不同的职能和资源获取能力。国有企业的并购很多时候是由政府推动,更多是为了实现经济社会发展的目标(唐建新和陈冬,2010),而非国有企业行为则表现出更为明显的市场化导向。此外,由于当前大多数国有企业担负着弥补市场失灵、宏观调控、缓解政策性负担等社会职能,政府在资源分配或政策支持上也通常存在倾斜(傅颀等,2014)。因此,与国有企业相比,非国有企业管理层将面临更加激烈的外部竞争压力,其并购活动更需要从市场获取资源,CEO老乡渠道成为一种重要的选择。同时,相较于设置了较多监督机构与内部控制程序的国有企业(李寿喜,2007),非国有企业的CEO老乡关系能更隐蔽地为其机会主义行为提供保护屏障。综上,当主并方为非国有企业时,可能表现出更显著的老乡并购倾向。由此提出本文的假设3:

H3:相对于国有性质的主并方,非国有主并方表现出更强的CEO老乡并购倾向。

2.企业市值的差异

市值反映了企业实力和规模,实力雄厚的企业往往占据更强的市场地位和优势,相对而言,实力较弱的企业在谈判、对外融资及投资等方面处于不利地位。蒋冠宏(2021)的研究表明,并购能够实现资源在企业之间的重新配置,不仅系统性地提升了主并方的市场实力,还提高了企业生产效率。在竞争激烈的经济环境下,相对于资金雄厚、资源丰富、经营实力更强的企业,实力较弱的企业更有借助并购交易来实现长远发展的需求,基于老乡关系建立起来的社会网络为这类企业提供了信息交流平台。有研究发现,大企业信息披露通常更为完善和规范、更易受到资本市场机构投资者和分析师的关注(万良勇等,2015),大股东的监管效应也更强(万丛颖和郭进,2009),代理问题在市值较低的小规模企业中可能更显著,管理层的机会主义动机也更强,“老乡圈子”很可能成为企业间进行利益输送的“狼圈”。综上,市值较低企业的CEO不论是为企业的持续发展,或是机会主义动机,都更倾向于收购老乡担任CEO的目标企业。由此提出本文的假设4:

H4:相对于市值较高的主并方,市值较低的主并方表现出更强的CEO老乡并购倾向。

(四)目标企业产业特征对老乡并购倾向的调节效应

国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》和《“十三五”国家科技创新规划》中均明确鼓励企业“走出去”与其他组织合作,实现打造高端产业的战略目标。根据清科研究中心统计结果,按并购案例数来看,2018年战略性新兴产业领域的并购占市场并购总数的44%。由此可见,并购作为企业外部扩张的途径,也逐渐成为企业获取技术资源的重要手段,有政策支持、快速审核通道的战略性新兴产业企业成为热门并购目标。但战略性新兴产业企业的自主创新周期长,信息透明度较低,风险较大,当主并方CEO与并购目标企业CEO存在老乡关系时,较易通过老乡渠道获得私人信息,判断目标公司的创新能力、科技水平、运营前景,进而能够收购优质的新兴产业企业,促使主并方迅速获得技术延伸,实现市场的快速扩张。但由于道德风险的存在,即使目标公司风险较高或经营状况、技术实力前景不佳,主并方CEO仍可能产生机会主义行为,借助国家对战略性新兴产业并购的鼓励政策和快速审核通道,通过并购老乡担任CEO的“新兴产业概念”公司提高个人优势地位,或在老乡圈内进行利益输送。综上,主并方CEO或者源于信息优势或者源于机会主义动机,在对战略性新兴产业企业的并购活动中,老乡倾向会进一步加强。由此提出本文的假设5:

H5:相对于非战略性新兴产业的目标企业,主并方对战略性新兴产业企业表现出更强的老乡并购倾向。

三、模型与数据

(一)模型构建

参考Pool等(2012)、曹春方等(2018)、Jiang等(2019),构建模型(1)检验并购双方CEO老乡关系对并购决策的影响。本文使用“公司(i)—籍贯(s)—年(t)”的配对(pair)样本来实现对并购活动中老乡倾向的观测(即公司—年与各省级行政区匹配)。

其中,因变量Yi,s,t反映t年主并方i对被并方CEO籍贯为s省的目标企业的收购活动,使用并购事件(AcquireDummy)和并购金额(AcquireVal)这两个指标来衡量。并购事件(AcquireDummy)是一个虚拟变量,如果t年主并方i至少收购了一家CEO籍贯为s省的公司,则取值为1,否则为0;并购金额(AcquireVal)是主并方i在t年的收购中,支付给CEO籍贯在s省的目标公司总金额的常用对数。解释变量用CEO家乡(TownsmanRel)衡量,这是一个指示变量,如果t年主并方i的CEO籍贯为s省时取值为1,否则为0。如果主并方倾向于并购CEO老乡担任管理者的目标企业,那么本文预期β的估计值显著为正。Controlsi,s,t代表控制变量,Industry和Year分别表示行业和年份固定效应,εi,s,t为回归模型残差项。模型在公司层面聚类(cluster),因此在所有回归中,t统计量都是基于该聚集调整得到的稳健性标准误差来计算。

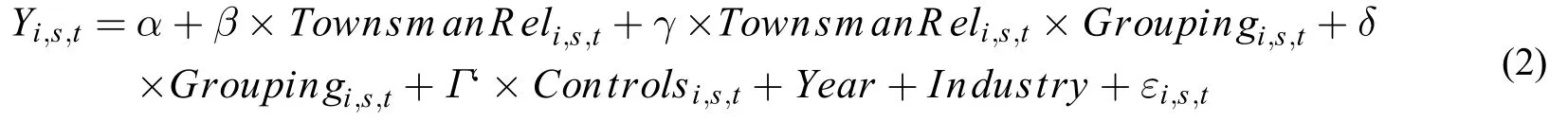

为了考察CEO家乡亲密度、主并方特征和目标企业产业特征对老乡并购倾向的调节效应,本文通过引入交叉项TownsmanReli,s,t×Groupingi,s,t构建模型(2)进行检验:

其中,Groupingi,s,t表示各调节变量,如果γ系数显著,表明调节变量对老乡并购倾向存在影响。检验假设H2时,Groupingi,s,t代表主并方CEO与其家乡关系的亲密度,分别为CEO出生地(CEObirthplace)、CEO大学(CEOcollage)和CEO任职地(CEOworkplace),检验假设H3、H4及H5时,Groupingi,s,t分别代表主并方产权性质(State)、主并方市值(Tmv)、目标企业行业特征(Newtech)。

(二)变量定义

1.因变量

本文从并购事件(AcquireDummy)和并购金额(AcquireVal)两个维度来定义因变量。并购事件(AcquireDummy)是一个虚拟变量,给定一个s省,如果t年主并方i至少收购了一家CEO籍贯为s省的公司,则取值为1;如果t年主并方i收购的所有被并方的全部CEO中,没有任何人的籍贯在s省,则取值为0。并购金额(AcquireVal)是主并方在t年的收购中,支付给所有被并方CEO籍贯在s省的目标公司总金额的常用对数。

2.解释变量

现有文献中关于企业决策人的界定还没有统一的标准,企业家、高层管理团队、总经理等等都被不同学者作为能够影响企业决策的人或团队。在我国的企业治理机制下,除总经理外,董事长也是事实上的经营决策者,董事长和总经理共同构成了最基本和最显著的高阶梯队。姜付秀等(2009)认为中国上市公司董事长的职能与发达国家的CEO类似,在企业中拥有较大的决策权。根据我国企业岗位作用的实际,本文将上市公司的“总裁”“总经理”“董事长”均定义为CEO。

根据《辞海》中的定义,“老乡”即为同一籍贯的人。本文采用省际层面的老乡概念,当主并方CEO的籍贯所在省和被并方CEO的籍贯所在省相同时,则两者为老乡。本文定义解释变量CEO家乡(TownsmanRel)为虚拟变量,给定一个s省,如果t年i公司进行收购的CEO的籍贯为s省,则取值为1,否则取值为0。

3.调节变量

本文预测主并方CEO与家乡的关系越亲密,可能越倾向于收购老乡担任CEO的目标企业。童年是个人思维能力、文化观念形成和塑造的黄金时期,而大学时光是逐步趋向成熟的时期,任职地点又决定了他成年后在当地的社交范围和文化环境,如果在家乡长期地生活和工作就会形成强烈的老乡身份认同感。因此,本文分别以主并方CEO是否在家乡出生(CEObirthplace)、是否在家乡接受大学教育(CEOcollage)、是否曾经在家乡工作(CEOworkplace)三个指标来反映CEO在童年、青年、成年三个人生重要阶段与家乡的联系,作为衡量主并方CEO与家乡亲密度的指标。如果CEO在籍贯所在地出生,则CEObirthplace取值为1,否则为0;如果CEO在籍贯地接受大学教育,则CEOcollage取值为1,否则为0;如果CEO曾经在家乡工作,则CEOworkplace取值为1,否则为0。

本文分别从产权性质(State)和企业市值(Tmv)两个方面来考察主并方特征的调节效应。如果主并方为国有企业,State取值为1,否取值为0;如果主并方市值高于样本中位数时取值为1,否则为0。对于并购目标企业产业特征的调节效应,以Newtech度量被并方是否属于战略性新兴产业,本文根据《战略性新兴产业分类(2018)》在被并方样本中手工筛选战略性新兴产业企业,如果主并方t年的收购中至少有一家战略性新兴产业企业,那么该变量取值为1,如果主并方t年并购的企业都不属于战略性新兴产业范畴,则取值为0。

4.控制变量

借鉴陈仕华等(2015)、赖黎等(2017),本文从主并方公司层面和CEO个人特征两个方面,控制了资产规模(PLCsize)、资产负债率(Lev)、盈利能力(Roa)、现金流(Cash)、企业存续时间(Establish)、CEO年龄(CEOage)、CEO性别(CEOsex)。

(三)样本选择与数据来源

本文以私募通(PEDATA)数据库①私募通是清科研究中心旗下一款股权投资领域的专业数据库,由于中国并购市场的标的企业大多为非上市公司,相较其他数据库,就本文研究所需的非上市被并方信息缺失值相对较少。2009年1月1日至2018年12月31日的并购事件为初始样本,在此基础上进一步对样本进行了如下筛选与处理:剔除研究期间数据缺失、异常的企业;剔除ST、*ST的公司;剔除金融、保险类公司;剔除主并方CEO或目标公司CEO籍贯为中国香港、中国澳门、中国台湾及境外的样本,最终获得516个并购事件。由于样本中无籍贯为青海省的CEO,按公司—年与30个省级行政区匹配后,获得11 820个公司—籍贯—年观测值。

并购交易的基础数据,如并购双方、并购金额、公告时间、交易期间以及收购股权比例等信息来源于私募通(PEDATA)数据库;主并方CEO姓名、籍贯、年龄、学校、任职时间、任职经历信息来源于国泰安数据库(CSMAR)、锐思数据库(RESSET),缺失的信息通过手工查找上市公司官网、东方财富网、百度百科、网页搜索上市公司高管访谈记录、新浪财经人物公司高管介绍等方式获取。非上市的被并方CEO的个人信息,通过手工查找巨潮网和上海证券交易所相关并购公告中披露的个人身份证前六位搜集相关的地址信息,缺失部分通过手工查找被并方官网个人简介、IT桔子、企查查、百度百科、公司高管访谈记录,高管所在学校的杰出校友网页介绍等多种方式获取。为控制异常值的影响,对所有连续变量在1%分位数进行Winsorize处理。

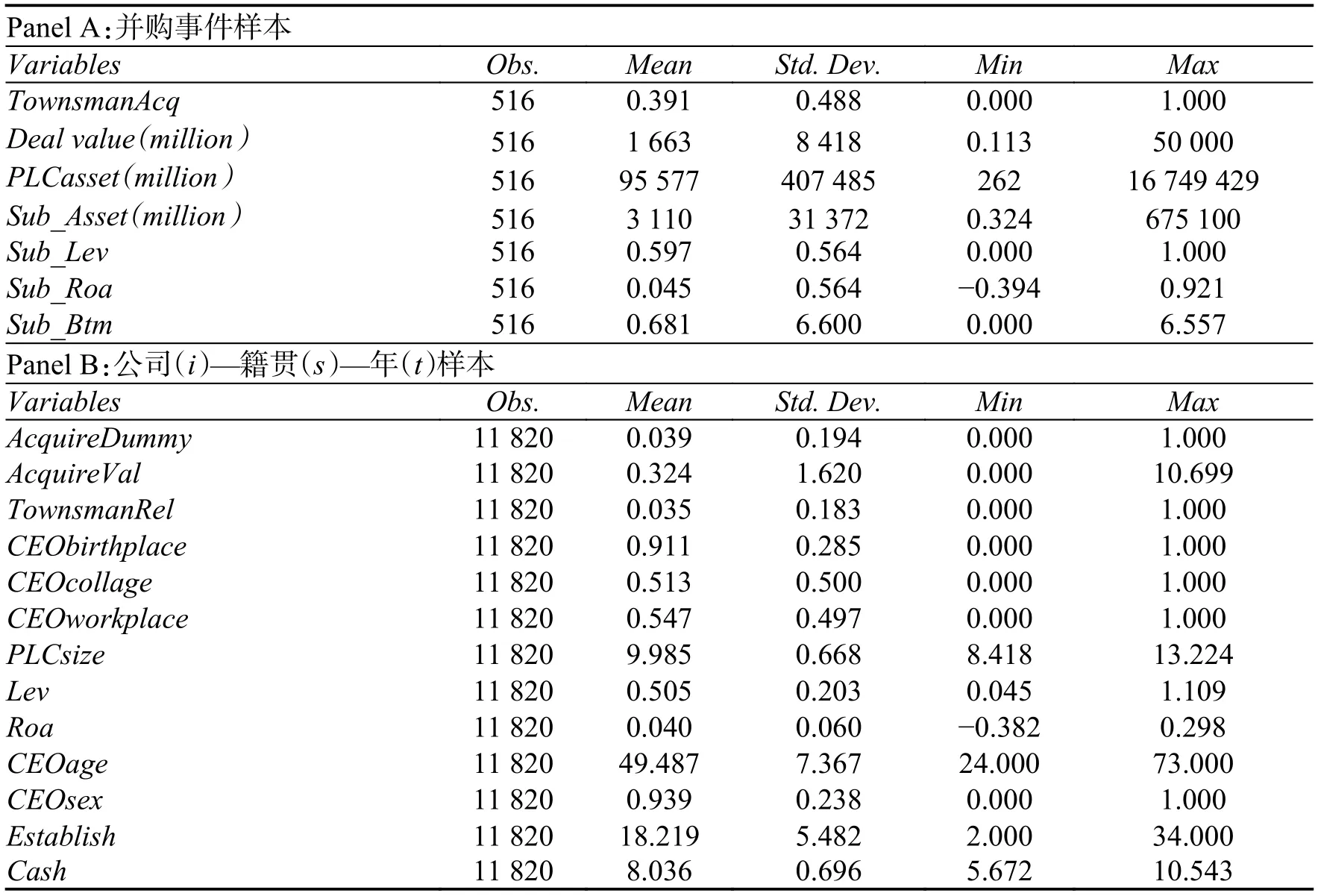

(四)描述性统计

表1的Panel A以每一个并购事件作为一个观测值,报告了交易特征和并购双方的特征。样本中共有516个并购事件,交易总价值为8 581万亿元,最高为500亿元,最低为11.3万元。在这些交易中,39.1%的主并方CEO和被并方CEO存在老乡关系,表明老乡CEO之间的并购交易较为频繁。Panel B报告了11 820个公司—籍贯—年观测值的描述性统计结果,CEO家乡虚拟变量的均值是3.5%,主并方CEO的平均年龄在49.487岁,年龄最小的24岁,最大的73岁。93.9%的上市公司CEO为男性,且有51.3%的CEO选择在家乡读书,有91.1%的CEO在家乡出生,54.7%的CEO有在家乡工作的经历。

表 1 描述性统计

四、实证结果与分析

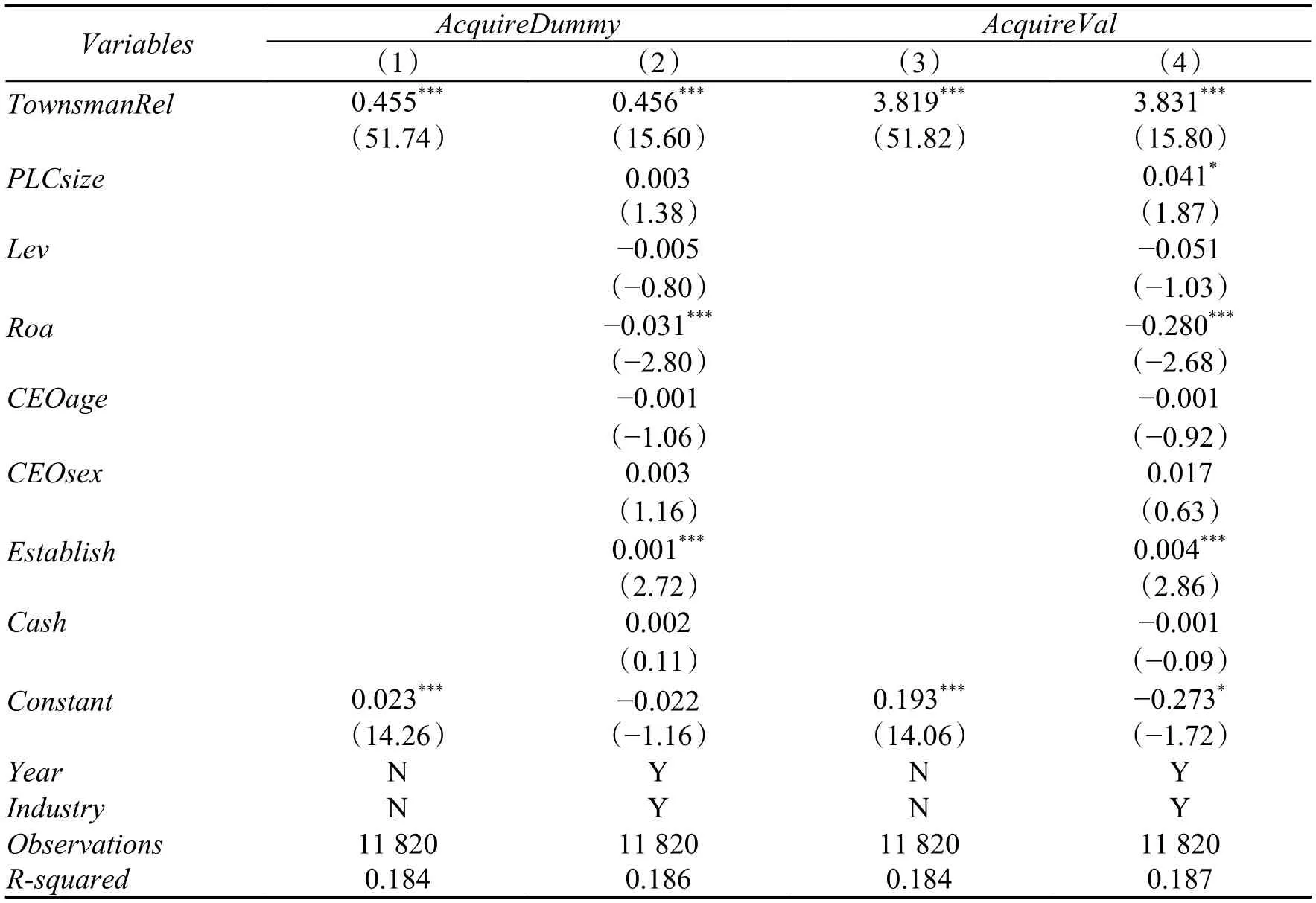

(一)CEO家乡与并购交易

本文首先基于模型(1),采用公司(i)—籍贯(s)—年(t)样本进行回归的结果如表2。第(1)(2)列的因变量为并购事件(AcquireDummy)。第(1)列检验了在不控制其他变量的情况下,CEO家乡(TownsmanRel)对企业并购(AcquireDummy)的影响,其回归系数为正,且在1%的水平显著;第(2)列加入控制变量后,回归系数仍在1%的水平显著为正,当主并方CEO和目标企业CEO存在老乡关系时,主并方收购CEO老乡所在企业的增量效应为45.6%,表明主并方倾向于收购CEO为老乡的目标公司。第(3)(4)列的因变量为并购金额(AcquireVal)。第(3)列考察了不控制其他变量时CEO家乡(TownsmanRel)对并购金额(AcquireVal)的影响,其回归系数为正,且在1%的水平显著;第(4)列加入控制变量后,回归系数仍然在1%的水平显著为正。总体上来看,并购双方CEO是老乡时,或者源于老乡关系降低了并购交易中的信息不对称,或者源于主并方CEO的机会主义动机,并购事件和并购金额都显著增加,主并方对并购双方CEO为老乡的目标企业表现出显著的偏好,本文假设1得到验证。

表 2 CEO家乡与并购交易

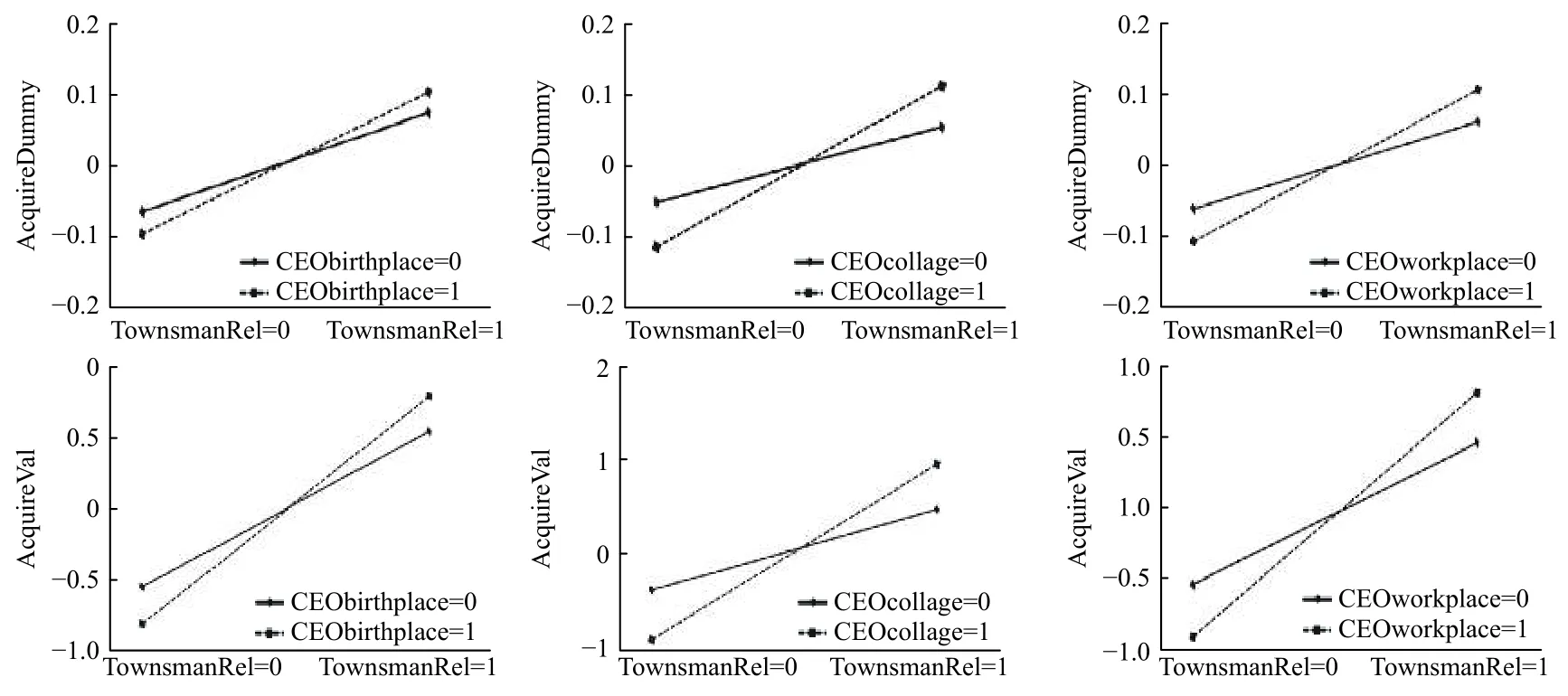

(二)CEO家乡亲密度的调节作用

为了进一步识别主并方CEO家乡亲密度对老乡并购倾向的影响,基于模型(2)的回归结果如表3。第(1)至(3)列因变量为并购事件(AcquireDummy),第(4)至(6)列因变量为并购金额(AcquireVal)。根据回归结果,不论是并购事件还是并购金额,CEO出生地(CEObirthplace)、CEO大学(CEOcollage)和CEO任职地(CEOworkplace)分别与CEO家乡(TownsmanRel)的三个交叉项系数均为正,且在1%水平显著。由并购事件和并购金额两个维度的交互效应图(如图1)也可以发现,相较于CEO家乡亲密度取值为0的曲线,家乡亲密度取值为1的曲线斜率均明显更大。表明主并方CEO在籍贯地出生、接受大学教育,或者曾经在籍贯地工作,即长时间的生活、工作强化了文化心理特征,主并方在并购活动中的CEO老乡偏好更强,本文假设2得到验证。

图 1 CEO家乡亲密度对老乡并购倾向的调节作用

表 3 CEO家乡亲密度的影响

(三)主并方特征的调节作用

1.产权性质的差异

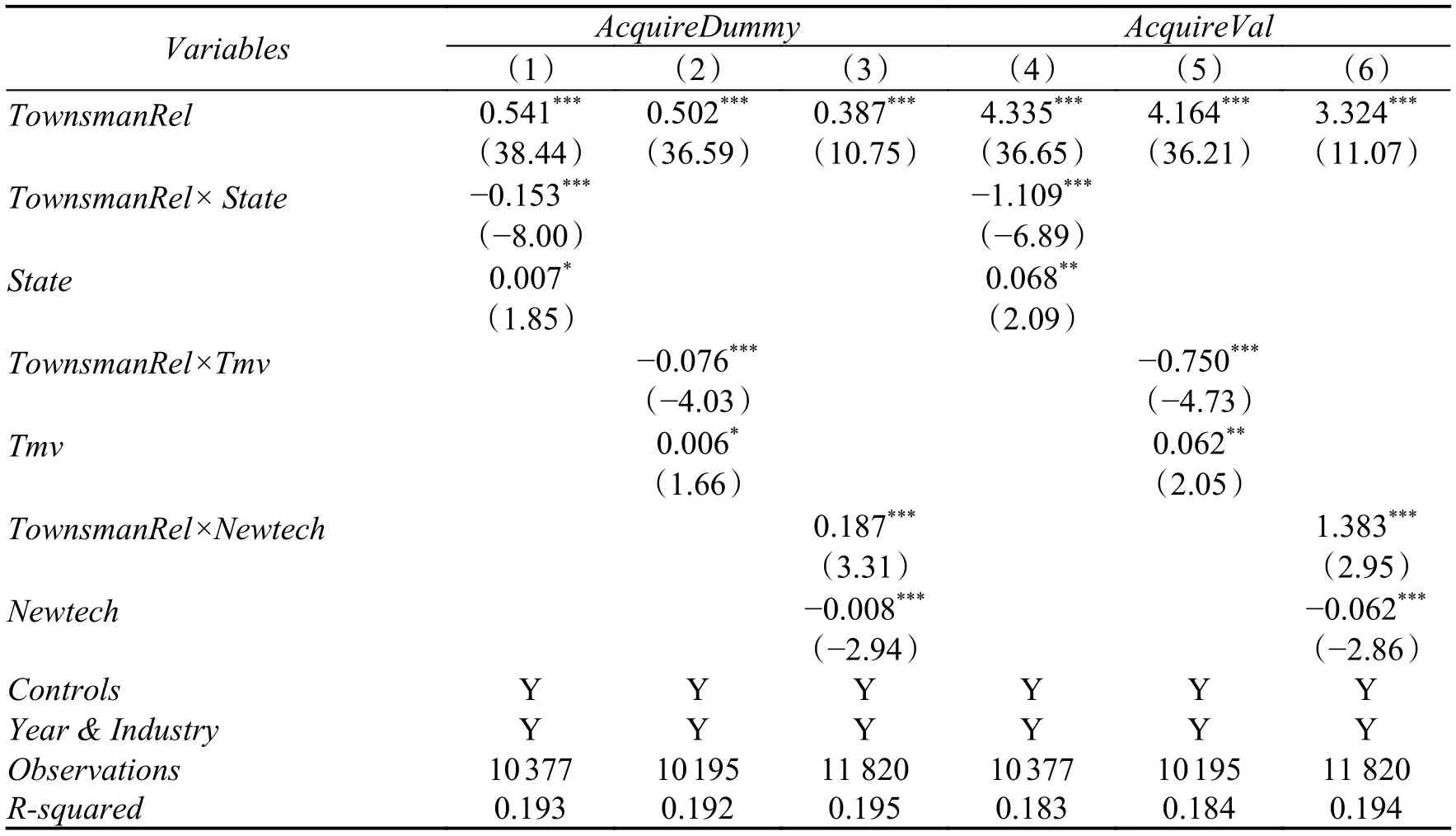

基于模型(2)通过交叉项TownsmanRel×State来识别老乡并购倾向是否因主并方产权性质不同而有所差异,回归结果如表4的第(1)(4)列。不论因变量是并购事件(AcquireDummy)还是并购金额(AcquireVal),交叉项TownsmanRel×State的系数均为负,且在1%的水平上显著,这表明与国有企业相比,非国有性质的主并方可能更多地从老乡渠道获取资源,并购交易中表现出更强的老乡偏好,验证了本文的假设3。

2.企业市值的差异

基于模型(2)通过交叉项TownsmanRel×Tmv来识别老乡并购倾向是否因主并方市值不同而有所差异,回归结果如表4的第(2)(5)列。不论因变量是并购事件(AcquireDummy)还是并购金额(AcquireVal),交叉项TownsmanRel×Tmv的系数均为负,且在1%的水平上显著。这表明与高市值企业相比,主并方市值较低时并购活动中表现出更强的老乡偏好,这可能是因为实力较弱的企业受到的关注和监督相对较少(万丛颖和郭进,2009;万良勇等,2015),更易实现老乡并购,验证了本文的假设4。

(四)目标企业产业特征的调节作用

本文基于模型(2)通过交叉项TownsmanRel×Newtech检验目标企业产业特征对老乡并购倾向的调节效应,回归结果如表4的第(3)(6)列,不论因变量是并购事件(AcquireDummy)还是并购金额(AcquireVal),交叉项TownsmanRel×Newtech的系数均为正,且在1%的水平显著,表明战略性新兴产业能够“刺激”主并方CEO的老乡偏好,具体而言,与非战略性新兴产业的目标公司相比,主并方CEO或者源于信息优势或者源于机会主义动机,在对战略性新兴产业的并购活动中,老乡倾向更强,验证了本文的假设5。

表 4 主并方特征和目标企业产业特征的异质性影响

(五)稳健性检验

企业并购双方CEO的老乡关系与并购行为在统计上的显著关系可能存在遗漏变量、互为因果,以及样本选择等问题。本文以下将利用多种方法验证实证结果的稳健性。

1.控制遗漏变量的影响

根据潘爱玲等(2018)、万良勇等(2016)、Malmendier和Tate(2008),本文进一步考虑公司治理、企业价值和成长性三个方面的遗漏变量对企业并购交易的可能影响,其中公司治理采用独立董事比例(Indep)、董事会规模(Board,董事会人数加1取对数)、股权集中度(Shrcr,前五大股东持股比例)进行衡量,企业价值和成长性分别采用账面市值比(Mb)和利润总额增长率(Growth)来进行衡量。回归结果如表5,Panel A以AcquireDummy为因变量,Panel B以AcquireVal为因变量,第(1)列是引入公司治理变量的结果,第(2)列是引入企业价值的结果,第(3)列是引入公司成长性的结果。此外,还控制了行业随时间的变化,即控制不同行业在时序上的差异对并购活动的影响,结果见第(5)列。表5的结果显示,本文结论依然稳健。

表 5 控制遗漏变量的检验结果

2.样本选择问题

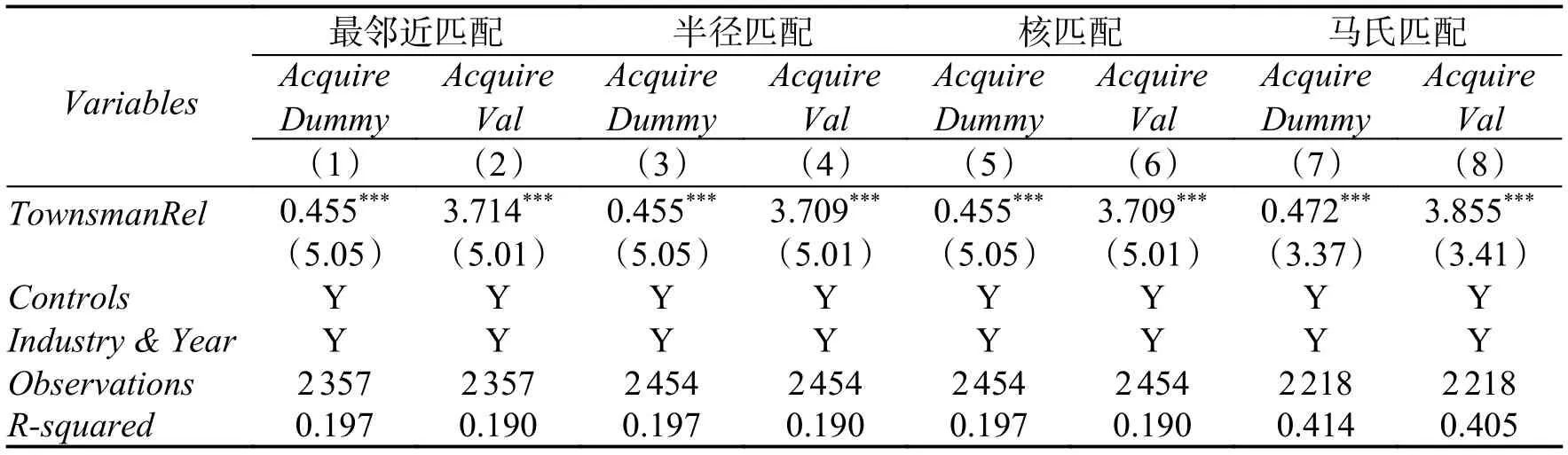

对于可能的样本选择偏误,本文采用倾向得分匹配(PSM)进行处理。具体过程如下:以TownsmanRel为因变量,模型(1)的控制变量为协变量;利用Logit模型计算倾向得分;在给定卡尺0.05的范围内进行1:5的最邻近匹配;采用CommonSupport假定检验匹配样本的平衡性,删除不满足共同支撑的观测值;最后基于模型(1)按匹配后的样本进行回归,以检验企业并购活动中是否存在CEO的老乡偏好。

匹配后的估计结果如表6,第(1)(2)列为最邻近匹配的回归结果,本文还分别使用半径匹配、核匹配和马氏距离匹配的方法重新进行样本匹配,回归结果如表6的第(3)至(8)列。对于两个因变量AcquireDummy和AcquireVal,TownsmanRel的系数均为正,且在1%水平显著,说明主并方更有可能收购CEO为老乡的目标公司,与前文结论保持一致。

表 6 样本匹配后的检验结果

3.反向因果的影响

当主并方计划收购的目标企业CEO的家乡为s省时,可能特意聘请家乡同样为s省的CEO来执行收购活动,基于身份认同和对老乡的信任,并购双方CEO能够进行有效沟通,减少沟通成本,进而促进并购活动的顺利进行。因此,并购交易中的老乡倾向可能受到反向因果关系的影响。为了避免内生性问题,本文剔除主并方CEO任期少于三年的观测值,再次基于模型(1)进行回归估计,结果如表7的第(1)(2)列,不论是并购事件(AcquireDummy)还是并购金额(AcquireVal)对CEO家乡(TownsmanRel)的回归结果均在1%的水平显著为正,表明剔除主并方CEO任期少于三年的观测值后,并购活动中依然存在老乡并购倾向,本文的研究结论保持不变。

表 7 剔除样本和改变模型的检验结果

4.改变回归模型

本文的因变量包括了并购事件(AcquireDummy)和并购金额(AcquireVal),再次对并购事件采用Logistic模型进行回归,估计结果如表7的第(3)列,CEO家乡(TownsmanRel)的系数仍然在1%的水平显著为正,回归结果与前文保持一致,本文结论依然稳健。

五、进一步分析

前文发现,主并方倾向于并购双方CEO为老乡的目标企业。这可能是因为:一方面,双方CEO老乡关系带来的信息优势降低了并购过程中的信息不对称,将表现为并购后的企业绩效提升,从而实现股东价值最大化目标。另一方面,CEO老乡并购倾向也可能是出于对老乡的一种“偏袒”或CEO为谋取个人私利而采取的行动,从而形成企业并购交易的代理问题。老乡并购的这两种动因并不相互排斥,是老乡信息优势还是代理问题发挥主导作用可能取决于交易中的潜在成本和激励。为此,本文进一步通过检验公司治理对老乡并购的影响,以及老乡并购的绩效来识别老乡并购的主导因素。

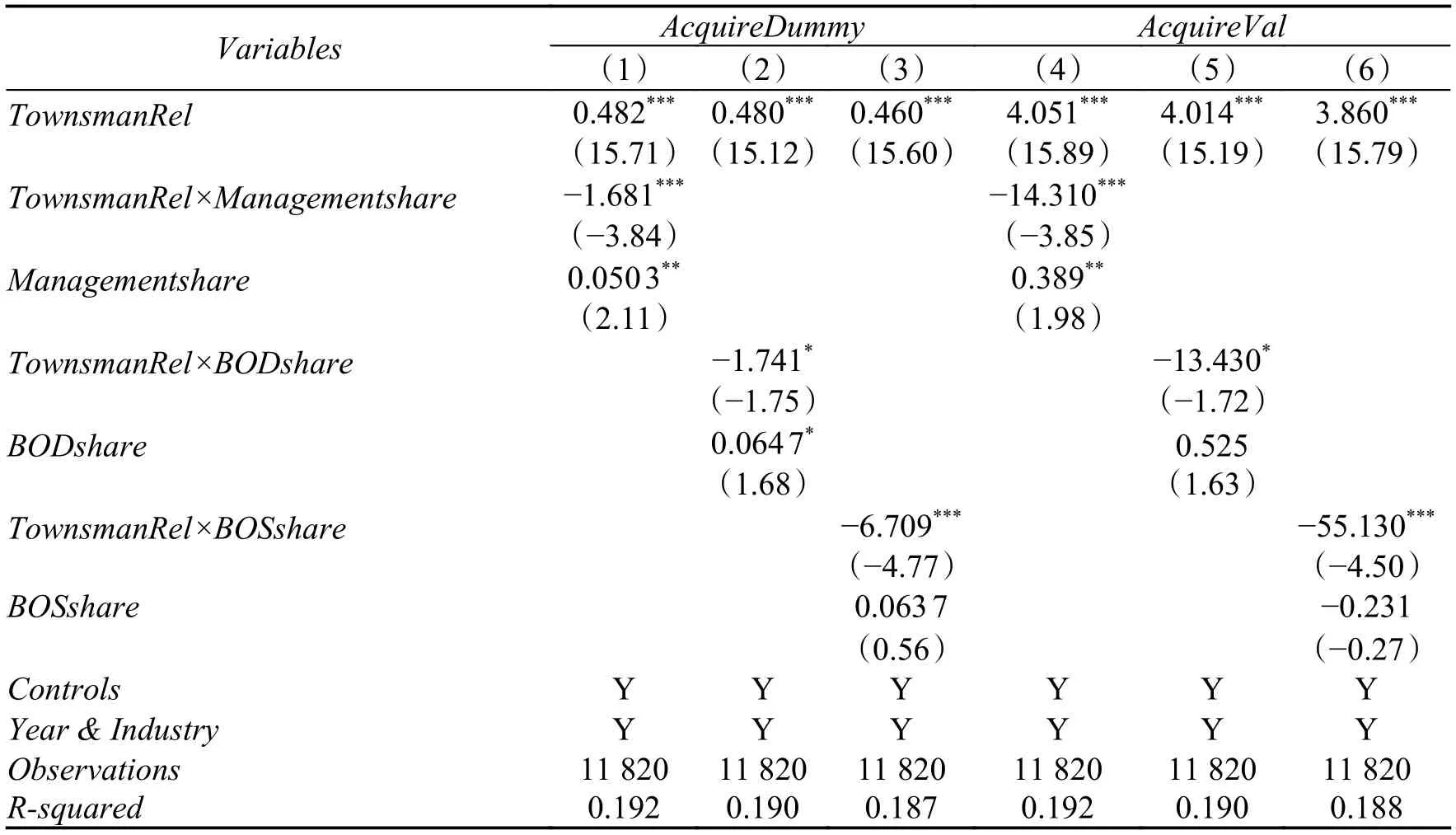

(一)公司治理对老乡并购倾向的影响

主并方CEO不论是出于乡情“救助”老乡,或是为了获取个人私利,都会倾向于并购老乡所在的企业,形成企业并购交易的代理问题。公司的代理问题越严重,并购活动中的这种老乡偏好可能越强,为公司带来的损失可能也越大。公司治理致力于使管理层目标与股东利益趋同,解决企业的代理问题。良好的公司治理通过制度安排,合理配置所有者和管理层之间的权责关系,保证股东利益最大化,防止管理层对所有者利益的背离。如果老乡并购源于代理问题,主并方CEO出于个人私利的老乡并购可能给公司带来损失,那么较高的公司治理水平可以制约CEO的机会主义行为,治理水平较低的主并方应该会表现出更强的老乡并购倾向。

为了考察代理问题是否主导了并购活动中的老乡倾向,本文以高级管理人员持股比例(Managementshare)、董事会持股比例(BODshare)和监事会持股比例(BOSshare)作为衡量主并方公司治理水平的指标,在模型(1)的基础上引入交叉项TownsmanRel×CorporateGovernance检验代理问题在老乡并购中的作用,其中CorporateGovernance表示主并方的公司治理水平,回归结果如表8。不论是并购事件还是并购金额,交叉项TownsmanRel×CorporateGovernance的系数均显著为负,表明较高的公司治理水平抑制了老乡并购,制约了可能的CEO机会主义行为,在治理水平较低的主并方表现出更强的CEO老乡倾向,代理问题是老乡并购的主导因素。

表 8 代理问题对老乡并购的影响

(二)老乡并购的绩效

前文发现治理水平较低的主并方表现出更强的老乡并购倾向,代理问题可能在老乡并购中起到主导作用。El-Khatib等(2015)的研究也表明,CEO会利用其拥有的权力或地位进行多次并购以谋求私利,这些并购损毁了企业价值。因此,主并方CEO出于机会主义动机的老乡并购会形成代理问题,不能创造股东整体价值。而信息优势可降低并购过程中的不确定性,对并购发起行为及并购绩效带来正面影响(李善民等,2015)。如果老乡并购是源于信息优势,会导致更好的并购决策,通过提升并购后的企业绩效来实现股东价值最大化目标(曹春方,2018)。

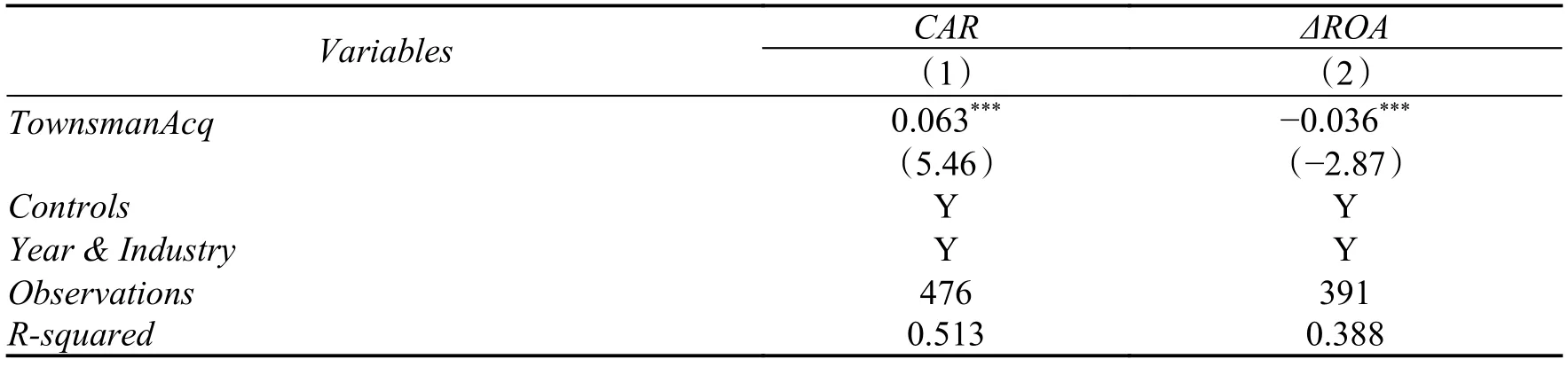

1.短期市场反应

为了检验老乡并购的实际经济后果,本文首先构建模型(3)来观察老乡并购活动的短期市场效应。

模型(3)中,CARi表示累计超额收益率。本文以主并方并购公告日为事件日,(-104,-4)作为估计窗口,(-3,+3)作为事件窗口计算在事件日前后3天共7天的累计超额收益率考察主并方的市场反应,若并购交易首次公告日处于停牌期,则以停牌后首个交易日作为事件日。TownamanAcqi,t表示老乡并购,对于单个并购事件,如果主并方与被并方的CEO是老乡,那么该变量取值为1,否则取值为0。Controlsi,t是一系列控制变量,包括主并方规模(PLCsize)、主并方CEO性别(CEOsex)、主并方CEO年龄(CEOage)、被并方规模(Sub_Size)、被并方负债率(Sub_Lev)、被并方总资产收益率(Sub_Roa)、被并方账面市值比(Sub_Btm)。

表9的第(1)列报告了模型(3)的回归结果,老乡并购(TownsmanAcq)的回归系数为0.063,且在1%的水平显著,当主并方和目标企业CEO存在老乡关系时,老乡并购带来的超额收益增加6.3%,说明市场对老乡并购的结果普遍看好,老乡并购能在短期为股东带来收益。但我国证券市场通常被认为仍然处于弱有效市场与半强势有效市场之间,市场中仍然存在内幕消息和内部操纵现象,股票价格不能完全反映企业价值,并购公告常常成为利好消息的代名词,引起股票价格的短期骤升。因此,虽然市场在短期对老乡并购普遍看好,但老乡并购能否为企业带来长期绩效还需进一步考察老乡并购的协同效应。

表 9 老乡并购的绩效

2.长期协同效应

并购作为存量资源配置、优化的一种重要方式,通过追求财务协同、市场协同、采购协同和技术协同,提高企业整体价值才是最终目标。效率理论认为,协同效应来源于并购企业和目标企业之间存在的经营差别,当两个企业合并成为一个组织时,可以在技术、生产和经营上实现协同。因此,本文进一步构建模型(4)通过经营业绩的变化来考察老乡并购能否为主并方带来长期协同效应,进一步验证老乡并购的动因究竟是代理问题还是信息优势。

模型(4)中,ΔROAi,t表示主并方并购前后经营业绩的变化。本文首先计算主并方并购公告前一个财年的总资产回报率(ROA);然后计算并购完成后下一财年的ROA;在此基础上计算得到并购前后的经营业绩变化ΔROAi,t。TownsmanAcqi,t表示的老乡并购,Controlsi,t表示的控制变量定义同模型(3)。

模型(4)的回归结果如表9的第(2)列,老乡并购(TownsmanAcq)的系数为-0.036,且在1%的水平显著。表明当主并方CEO和目标企业CEO存在老乡关系时,主并方收购老乡所在企业带来的总资产收益率减少3.56%,不能使并购双方实现协同、带来长期效益,主导主并方倾向于并购双方CEO为老乡的目标企业的因素不是信息优势。这也与以往文献认为高管在并购活动中会利用其拥有的权力或地位不利于合成价值创造的结论一致(El-Khatib等,2015;赵息和张西栓,2016)。

六、结论与启示

(一)研究结论

为了考察并购双方CEO老乡关系在并购活动中的内在影响机理和潜在效应,本文以我国2009—2018年的上市公司并购事件为初始样本,构建并购交易模型检验了并购活动中的老乡倾向及其影响机制。实证结果表明,并购双方CEO存在老乡关系时,并购事件和并购金额显著增加,主并方表现出老乡并购倾向。从主并方CEO的家乡亲密度来看,CEO人生关键阶段在家乡生活、工作,强化了文化心理特征,形成了更强的老乡身份认同,此时主并方CEO在并购交易中表现出更强的老乡倾向。从主并方异质性来看,老乡并购存在产权性质和市值上的差异,具体而言,主并方为非国有企业、市值较低时表现出更强的老乡并购倾向。从目标企业产业特征来看,在产业结构转型背景下,相对于非战略性新兴产业,主并方对战略性新兴产业企业并购的老乡倾向更强。进一步对老乡并购动因及经济后果的检验发现,公司治理水平较低时,主并方表现出更强的CEO老乡并购倾向,代理问题在老乡并购中起着主导作用;通过对老乡并购绩效的考察发现,老乡并购虽然能使主并方股东获得短期超额收益,但从长期看,基于CEO个人关系的老乡并购不能为主并方带来绩效回报,不能实现股东价值最大化目标,老乡并购不是源于信息优势。

(二)理论启示与政策建议

地域认同在世界范围内广泛存在,但对其研究主要围绕地点依恋和地缘情结,强调对地理位置的依恋、与周围邻里关系的互动,也有文献从企业内部高管之间的“同乡抱团”现象出发讨论了老乡关系对企业的影响,而本文则从外部关系人的角度,证实并购双方CEO个体的地域共识会影响并购企业之间的交易行为,深化了对并购交易中高管社会关系及其影响的理解。同时,本文通过老乡并购经济后果的研究,探讨了代理问题在CEO个体偏好视角下的全新表现,为管理层代理问题研究提供了新的证据,为监管部门和投资人更好地理解和监督管理层代理问题提供参考。为此,本文提出如下政策建议:第一,全面发挥监管部门、投资者、媒体的作用,对老乡等公司管理层的社会关系保持足够警惕,从制度设计上提高高管个人信息披露透明度,以使高管社会关系受到来自企业外部各利益相关者的更广泛监督。第二,充分发挥公司治理的监督作用,完善公司重要决策的治理机制与管控体系,缓解企业经营和战略决策中的代理问题,尤其是对非国有企业和中小型企业,以及涉及热门行业的决策,制约管理层的机会主义行为,以达成股东利益最大化目标。第三,在保障治理机制有效运行的情形下,对于资源约束较大的非国有企业和中小型企业,可适当考虑利用关键管理人员的社会关系渠道,尤其通过老乡等社会关系寻找发展机会、降低信息不对称、优化资源配置,激发企业高质量发展内生动力。

(三)研究局限与未来展望

CEO社会关系对企业决策过程或经济后果有着重要的影响,本文研究了并购活动中的老乡并购倾向,并提供了相关经验证据。未来的研究可在以下方面继续开展:首先,本文研究的主并方仅限于沪深A股上市公司,未来如何采用更多的公司—个人层面的联结数据进行考察,值得进一步探究。其次,本文发现主并方倾向于并购双方CEO为老乡的企业,并不是源于老乡信息优势,起主导作用的是代理问题,这对企业投资决策研究具有重要意义,未来还可以就CEO老乡关系是否会导致企业投资水平降低或投资效率低下进行考察。此外,本文发现治理水平较低的主并方会不顾对股东的潜在负面影响而表现出更显著的老乡并购倾向,未来的研究可以讨论社会压力、行为改变或新的治理设计,通过这些设计能够以适当的激励或其他方式限制CEO的机会主义行为。