PPV联合内界膜翻转覆盖或填塞术治疗大底径特发性黄斑裂孔

2022-03-11熊勇群黄进渠吴涵夫李东洁张贵华

熊勇群,黄进渠,吴涵夫,李东洁,张贵华

0引言

特发性黄斑裂孔(idiopathic macular hole,IMH)是黄斑区视网膜神经上皮层的局限性全层缺损,可引起严重的视力下降,IMH有大约2/3患者为女性,80%患者单眼发病[1],且发病率将随着年龄增加而增加[2],中国人群的IMH发病率约为0.16%[3]。玻璃体切除术(pars plana vitrectomy,PPV)联合内界膜(internal limiting membrane,ILM)剥除术是当前治疗IMH最常用的手术方式。由ILM剥除术衍生出ILM翻转覆盖术在解除牵引力的同时为神经胶质细胞的增生提供支架,提高了裂孔闭合率[4],而PPV联合ILM填塞术在大底径黄斑裂孔的治疗中也取得了良好的效果[5],两种术式在治疗大底径黄斑裂孔时有较高裂孔闭合率。有研究报道,对于裂孔底径较大时,裂孔闭合率及预后相对较差[4,6-11]。黄志坚等[12]比较了PPV联合ILM翻转覆盖和PPV联合ILM填塞治疗平均直径630~699μm的IMH的疗效,发现两者术后闭合率高,术后视力两者没有差异。最近研究显示裂孔底径大于1 000μm时,裂孔闭合率更低[7,11],而PPV联合ILM翻转覆盖或PPV联合ILM填塞在治疗裂孔底径大于1 000μm的IMH的有效性及安全性尚不明确。再者,哪些因素与术后视力相关,目前仍不清楚。所以本研究比较PPV联合ILM翻转覆盖和PPV联合ILM填塞治疗底径大于1 000μm的黄斑裂孔的疗效及安全性,并探讨预后的相关性因素。

1对象和方法

1.1对象回顾性临床研究。选取2018-01/2020-12在汕头国际眼科中心就诊的IMH底径大于1 000μm的56例患者57眼作为研究对象,其中男14例14眼,女42例43眼,年龄44~77(平均65.40±1.00)岁。根据手术方式的不同分为2组,其中PPV联合ILM翻转覆盖组30例30眼(组1),PPV联合ILM填塞组26例27眼(组2)。纳入标准:首次就诊诊断为IMH且裂孔底径大于1 000μm的患者。排除标准:(1)既往接受过玻璃体视网膜手术;(2)合并糖尿病视网膜病变;(3)合并青光眼;(4)合并黄斑变性;(5)合并玻璃体出血及视网膜脱离;(6)合并病理性近视;(7)外伤性黄斑裂孔等疾病患者;(8)全身情况差无法配合手术者;(9)术中ILM脱落,导致无法行ILM翻转覆盖或填塞术的患者。本研究遵循《赫尔辛基宣言》,经汕头国际眼科中心伦理委员会批准,患者自愿接受相关检查和手术方案,并签署知情同意书。

1.2方法

1.2.1手术方法所有患者均采用白内障超声乳化摘除联合人工晶状体植入联合23G PPV,核心玻璃体切除后行人工玻璃体后脱离,切除周边及后部玻璃体,注入1mg/mL吲哚菁绿0.2mL染色ILM 1min。组1使用眼内镊在裂孔周围剥除直径约2~3PD的ILM,保留裂孔上方约1PD的ILM翻转覆盖于黄斑裂孔处;组2使用眼内镊在裂孔周围剥除直径约2~3PD的ILM,修剪剥除的ILM,将大小约1PD的ILM填塞于裂孔处。两组患者气液交换后玻璃体腔保留过滤空气,术后俯卧位3~5d。手术全部由一位经验丰富的手术医师完成。

1.2.2检查指标所有患者治疗前均完善相关眼科检查,包括双眼最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA)、眼压、裂隙灯下眼前段检查、前置镜下眼底检查、光相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)和眼轴测量。术后1wk复查术眼BCVA,术后1mo术眼进行BCVA及OCT检查。BCVA由同一位验光师采用国际标准视力表进行检查,转换为最小分辨角对数视力(LogMAR)进行记录。OCT扫描以黄斑中心凹为中心,扫描深度2.2mm,扫描范围为6mm×6mm,图像像素为512×128,由同一位经验丰富的医师按操作规范完成,记录IMH患者底部最大直径。观察黄斑裂孔闭合情况,将裂孔关闭、黄斑中心凹神经上皮层完整记为1型闭合;将黄斑中心凹神经上皮层缺损,裂孔边缘与色素上皮层贴附记为2型闭合[13]。

2结果

2.1两组患者术前一般资料比较两组患者治疗前性别、眼别、年龄、病程、裂孔底径、BCVA及眼轴长度差异均无统计学意义(P>0.05),见表1、2。

表1 两组患者术前计数资料比较

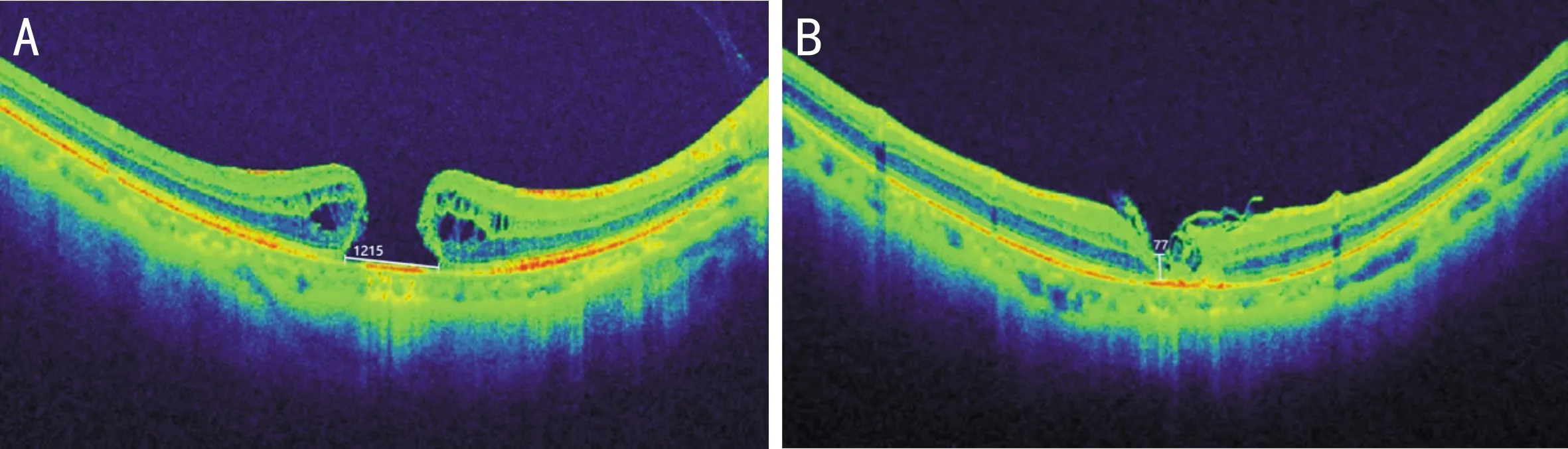

2.2两组患者裂孔闭合率比较组1患者裂孔闭合率为97%(29/30),其中1型闭合为80%(24/30),见图1;组1一例75岁女性患者术后黄斑裂孔未闭合,可能与其颈椎病史未能坚持俯卧位有关。组2患者裂孔闭合率为100%(27/27),其中1型闭合为78%(21/27),见图2。两组患者裂孔闭合率的比较差异无统计学意义(P=0.99),1型闭合率差异也无统计学意义(χ2=0.04,P=0.84)。

图1 组1术前术后对比图 A:术前OCT图像,可见黄斑区全层裂孔,裂孔底径为1 153μm;B:行PPV联合ILM翻转覆盖术后1mo,可见黄斑裂孔1型闭合,中心凹神经上皮层厚度为83μm。

图2 组2术前术后对比图 A:术前OCT图像,可见黄斑区全层裂孔,裂孔底径为1 215μm;B:行PPV联合ILM填塞术后1mo,可见黄斑裂孔1型闭合,中心凹神经上皮层厚度为77μm。

2.3两组患者手术前后BCVA比较两组患者BCVA均较术前改善,总体比较差异有统计学意义(F时间=27.25,P时间<0.01;F组间=19.42,P组间<0.01;F时间×组间=0.79,P时间×组间=0.045)。两组患者术后1wk,1mo BCVA均优于术前(均P<0.01),术后1wk时,组1患者BCVA优于组2,差异无统计学意义(t=-1.85,P=0.07);术后1mo时,组1患者BCVA优于组2,差异有统计学意义(t=-2.20,P=0.03),见表3。

表3 两组患者术前术后BCVA比较

2.4两组患者术后1mo中心凹神经上皮层厚度比较组1的1型闭合患者术后1mo中心凹神经上皮层厚度为113.54±80.04μm,组2的1型闭合患者术后1mo中心凹神经上皮层厚度为104.33±70.32μm,两组比较差异无统计学意义(t=0.407,P=0.69)。

2.5患者术后BCVA相关性分析术后1mo患者BCVA与裂孔底径及术前BCVA呈正相关(r=0.435、0.440,P=0.004、0.001)。术后1mo患者BCVA与年龄、眼轴、病程、术后1mo中心凹神经上皮层厚度无相关性(r=0.163、-0.114、0.184、-0.148,P=0.225、0.458、0.171、0.332)。

2.6两组患者手术安全性及并发症比较两组患者在术中及术后均未出现视网膜脱离及视网膜裂孔等并发症。

3讨论

黄斑裂孔早期症状不明显,随着疾病的发展可出现严重的视力下降及视物变形,部分难治性黄斑裂孔预后较差[14]。Salter等[7]使用PPV联合ILM剥除治疗153例黄斑裂孔,发现当裂孔底径大于1 000μm时,裂孔闭合率为81%。Unsal等[8]发现,裂孔底径与手术预后有强相关性。故本研究试图从黄斑裂孔底径入手,研究对比PPV联合ILM翻转覆盖及ILM填塞术治疗底径大于1 000μm的黄斑裂孔的疗效及安全性,并探讨预后的相关性因素。

2010年Michalewska等[4]首次报道使用PPV联合ILM翻转覆盖治疗黄斑裂孔,翻转后的ILM可作为支架诱导神经胶质细胞增殖填补裂孔,促进裂孔愈合,且胶质细胞的增生为光感受器细胞向中心凹移动提供了可能[15]。一项单臂实验的Meta分析发现ILM翻转覆盖术后黄斑裂孔闭合率高达95%,视力改善率高达75%[16]。田磊等[17]研究表明,PPV联合ILM翻转覆盖可提高裂孔闭合率,获得更高的手术成功率。Morizane等[18]在2014年首先应用ILM填塞术治疗黄斑裂孔,该术式将部分ILM填塞入黄斑裂孔内,裂孔内的ILM促进中心凹的重构,从而促进裂孔闭合,提高裂孔闭合率。本研究结果显示对于底径大于1 000μm的IMH患者,PPV联合ILM翻转覆盖和ILM填塞治疗IMH的闭合率均在96%以上,而ILM填塞的裂孔闭合率高于ILM翻转覆盖,但差异无统计学意义。两组患者术后1wk,1mo的BCVA均较术前有提高,差异有统计学意义。且PPV联合ILM翻转覆盖术后1mo的BCVA好于ILM填塞组患者,差异有统计学意义,这可能与ILM填塞术式操作难度较大,术中可能对视网膜造成机械性损伤有关[19],且填塞于黄斑裂孔内的ILM可能阻碍了神经胶质细胞的移动修复。黄志坚等[12]比较了PPV联合ILM翻转覆盖或ILM填塞治疗平均直径630~699μm IMH的疗效,共纳入24例病例,每组12例,观察6mo。结果表明,两组裂孔闭合率差异无统计学意义,术后视力均较术前提高,与本研究结果类似。而术后6mo时,ILM翻转覆盖组术后视力高于ILM填塞组,差异无统计学意义。这与我们不同,可能原因是本研究选取患者与其不同,可能说明对于大底径IMH,PPV联合ILM翻转覆盖术术后视力可能优于PPV联合ILM填塞。这需要进一步更大样本及随访时间更长的研究来证明。黄志坚等[12]还认为ILM覆盖术式可能更利于黄斑裂孔的自然愈合,有利于外层视网膜结构的恢复,也可能与翻转覆盖后视网膜的向心运动、中心凹结构重建后的小凹轮廓较好,带来视功能的改善有关[20]。

本研究结果显示,患者术后1mo的BCVA与术前BCVA呈正相关,与夏红和等[21]的研究结果一致。术后1mo的BCVA与年龄及病程无关,可能与术后患者神经上皮层的修复有关。患者术后1mo的BCVA与裂孔底径呈正相关,即裂孔底径越大,视力预后越差,与Tirelli等[9]研究结果相符,可认为裂孔底径是判断IMH预后的依据之一,为临床诊疗提供参考依据。原因可能是IMH底径代表视网膜神经上皮层的脱离范围,底径越大引起视网膜组织缺失的可能性越大,因此与患眼视力预后可能相关[6]。既往研究显示,IMH术后视力与术后黄斑区视网膜厚度有关[22-23],本研究中,两组术后1mo患者中心凹神经上皮层厚度差异无统计学意义,且与术后1mo的BCVA无相关性,可能与术后观察时间较短、手术操作损伤及术后炎症反应致视网膜水肿增厚有关[24]。但本研究观察时间较短,尚需更大样本、多中心、延长随访期限的前瞻性研究结果加以证实。

本研究比较了PPV联合ILM翻转覆盖及ILM填塞治疗大底径黄斑裂孔时的疗效及安全性,并对术后视力进行相关性分析,发现两种术式裂孔闭合率较高,但ILM翻转覆盖组术后视力优于ILM填塞组;术后视力与黄斑裂孔底径及术前视力呈正相关,裂孔底径可作为临床判断预后的依据之一。

表2 两组患者术前计量资料比较