中国近海油气勘探新进展与勘探突破方向

2022-03-11徐长贵

徐长贵

(中国海洋石油集团有限公司 北京 100010)

中国近海是全球海上勘探最活跃的地区之一[1]。2020年中国近海探井数超过全球海上总探井数的40%,在全球海上钻井数量前十名的含油气盆地中,中国近海盆地占了3个,其中渤海海域探井数全球排名第一,珠江口盆地和北部湾盆地排名第三和第六。中国近海持续保持了高强度的海上工作量,切实落实了习近平总书记关于加大国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全等重要指示精神。在全球资源禀赋日益变差、国内油气劣质化程度日益加剧的环境下,中国近海勘探目标规模变小、储层物性变差、油气丰度变低、隐蔽性变强,迫切需要转变勘探思路,突破油气成藏传统认识以获得更大的发现[2-5]。

“十四五”以来,通过强化地质认识创新对油气勘探实践的指导作用,在渤海海域莱州湾凹陷垦利地区和辽西凸起斜坡带、文昌凹陷中央断裂带、宝岛凹陷深水区及开平凹陷斜坡带等多个勘探领域获得重大发现,为中国海油“油气增储上产攻坚工程”行动方案提供了储量保障,同时也指出了中国近海未来油气勘探有利方向。

1 中国近海油气勘探新进展

2020—2021年,中国海油继续加大勘探投入,中国近海勘探工作量快速增加,采集三维地震3.1×104km2,钻探井389口,是全球海上钻探工作量最大的地区,也获得了多个重要的领域性勘探突破。

1.1 创新提出湖盆萎缩期连片砂体发育模式与油气高强度充注机制,引领垦利地区大型浅层岩性油田发现

传统认为,垦利地区浅层明下段发育的砂体以河流相为主,难以形成大面积储层,加之浅层储层与深层沙河街组烃源岩距离远,油气发生高强度充注难度大,导致本地区浅层长期没有获得大的商业性突破。

近期研究认为,中新世后期,垦利地区整体处于坡度极小的宽缓斜坡带,湖平面的小幅波动就会造成湖岸线的长距离横向迁移。分流河道密集交切叠置,形成“网”状分布砂体骨架,构成叠合分布砂体的“藤”;湖浪作用对分流河道砂体席状化改造后,充填于分流河道之间的厚度相对较薄、平面连片分布的席状砂体,构成叠合砂体的“蔓”,明下段形成垂向厚度薄、分布范围大、广泛连通的大型复合连片砂体[6-7](图1)。

图1 湖盆萎缩期河-湖交互环境下连片砂体发育模式

钻井证实莱州湾凹陷是富烃凹陷,深层沙河街组烃源岩生成充足的油气,油气首先沿垂向油源断裂向上运移,当浅层相互连通的砂体与垂向油气运移断层搭接时,既可作为油气侧向运移的“高速公路”,也可作为油气聚集的储集层;随着油气充注的持续增强,在浮力作用的推动下,油气逐渐由“藤”向“蔓”中运移,最终形成平面连片含油的分布特征。统计表明复合岩性砂体最大油柱超过100 m,平均为40~50 m,远超过构造油气藏油柱高度。大型复合砂体“藤蔓式”油气运聚成藏模式指导了垦利6-1和垦利10-2油田多口评价井位部署,最终垦利地区探明石油地质储量超2亿吨。引领垦利地区超大面积浅层岩性油田发现,助力建成国内海上首个超大面积浅层岩性油田群,也揭开环渤海凹陷浅层岩性勘探新篇章。

1.2 创新建立源-渠-汇模式下岩性精细预测技术,辽中凹陷中深层岩性油气藏勘探获突破

辽西凸起是渤海油田勘探程度最高的地区之一,随着勘探程度深入,勘探方向由凸起区构造油气藏转向辽中凹陷斜坡带岩性油气藏。研究表明,辽西凸起斜坡带东营组发育多个湖底扇岩性圈闭。物源来自盆外渤海海域北部的燕山褶皱带[8],物源区规模大、剥蚀时期长,为辽中凹陷西斜坡带长距离搬运提供了充足的物质条件;辽西凸起发育了一系列“U”型、“V”型和“W”型的大型沟谷体系,与斜坡带、坡折带共同形成了东营组富砂型湖底扇高效汇聚体系;基准面转换体系控制了沉积体系的类型与分布,基准面低位时期,三角洲沉积体系占据斜坡带可容纳空间;基准面高位时期,斜坡带三角洲体系供源变弱,主要发育盆外远源重力流湖底扇沉积体系。在基准面转换控制作用下,两种沉积体系交替发育,形成了垂向上砂泥互层的沉积特征,如旅大10-6区(图2)。

图2 旅大10-6区东营组湖底扇控砂机制模式

上述认识突破了辽中凹陷斜坡带主要发育厚层砂体的传统观点,指出斜坡带具备发育富砂型湖底扇和前三角洲湖相泥岩组成的良好储盖组合。在该认识指导下实施钻探LD10-6-A井,获近百米油气层,探明储量超3 000万吨(油当量),取得了辽中凹陷斜坡带油气勘探的重大突破。辽中凹陷中深层岩性油气藏预测技术思路与旅大10-6的勘探突破,对渤海海域乃至中国近海其他盆地斜坡带岩性油气藏领域的勘探具有重要的启发和指导意义。

1.3 创新建立斜向伸展增压型构造转换带控圈模式,实现文昌凹陷原油勘探历史性突破

文昌A凹陷是珠江口盆地西部油气勘探重点区域,早期勘探集中在凹陷中部断裂带和周缘大型背斜圈闭,仅发现多个小型气田。“十四五”以来转变勘探思路,重点围绕油气运聚条件较好的鼻状隆起带与构造转换带开展研究,创新建立“斜向伸展增压型构造转换带控圈模式”[9-10],指出始新世北西向应力场形成了北东向控洼断裂,并且同向大断裂在伸展过程中发育了大型构造转换带。渐新世南北向应力场与先存大断裂走向斜交,使得该区发生斜向伸展,构造转换带在断裂差异活动和周缘次洼构造沉降影响下形成大型北西向鼻状隆起。中中新世以后,区域应力场持续顺时针旋转,形成一系列北西走向断层,将大型鼻状隆起复杂化,从而形成了现今破碎的断块构造圈闭群。

在“斜向伸展增压型构造转换带控圈模式”认识指导下,成功落实了一个大型断块圈闭群(图3)。优先部署钻探文昌9-A构造,获日产近300 m3高产工业油流,实现了文昌A凹陷原油勘探历史性突破,证实了“斜向伸展增压型构造转换带控圈模式”的理论正确性和实践价值,对类似凹陷复杂断块圈闭勘探具有较好的指导意义。

图3 文昌9-10-14区珠海组三段顶面大型增压型断裂转换带分布图[9]

1.4 创新提出转换断阶控藏模式,宝岛凹陷宝岛21-A天然气勘探获重大发现

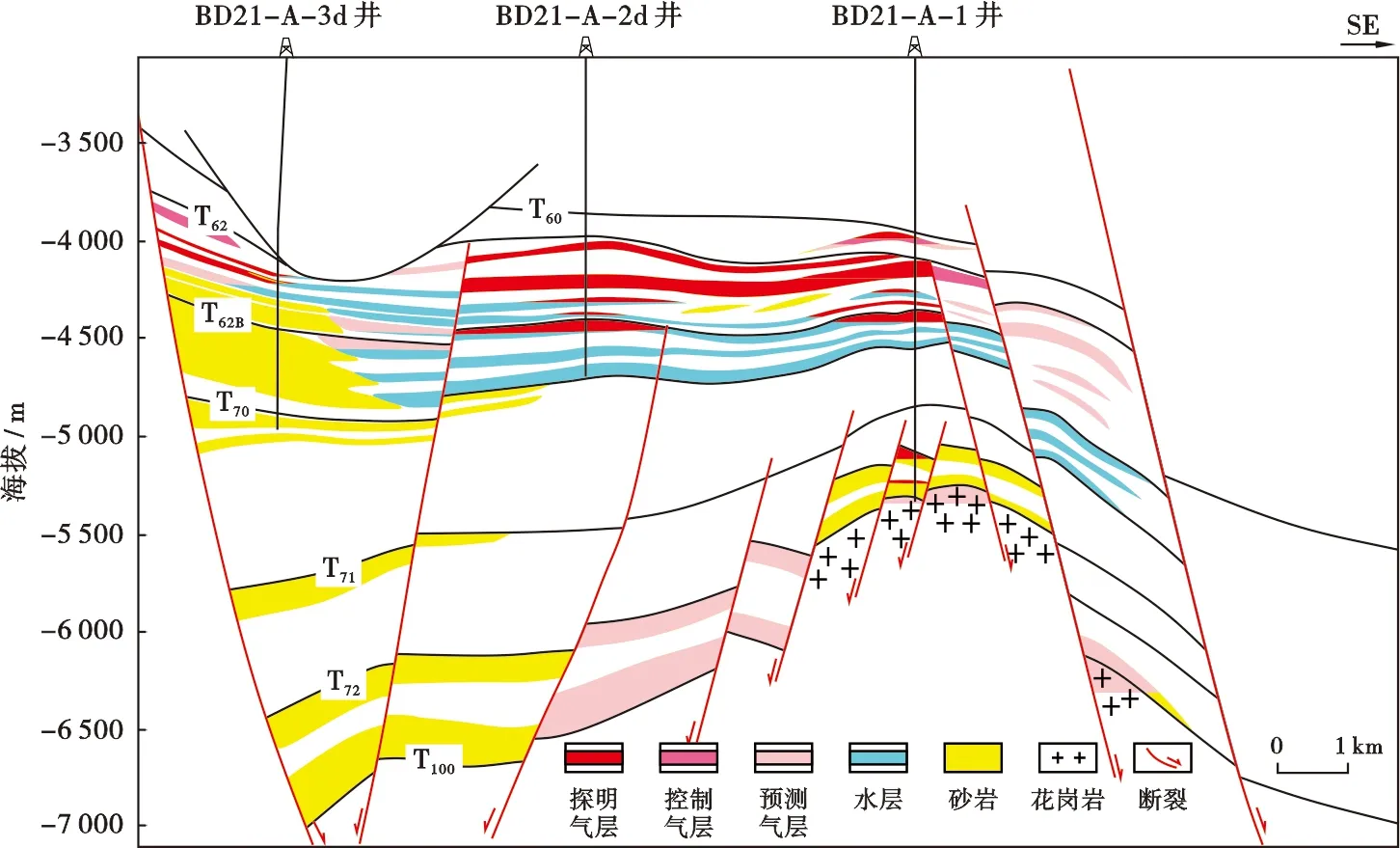

琼东南盆地宝岛凹陷的勘探最早始于20世纪90年代,历经近30年的勘探,一直未获得突破。天然气富集规律认识不清等地质难题,是制约油气勘探进程的关键。研究表明构造转换带对大中型油气田形成具有重要的控制作用,指出宝岛21-A构造转换带具有优越的成藏条件,三洼环抱、烃源条件优越,大型辫状河三角洲、扇三角洲储集体广泛分布,大型构造脊汇聚油气。明确了多级构造转换断阶控制了沉积砂体分布位置、类型及规模。提出了“多级断阶控脊—近源汇聚成藏”天然气富集模式[11-12],指出转换断阶带与近凹构造脊是油气优势运聚区(图4)。

图4 宝岛21-A构造天然气藏剖面

2021年,宝岛21-A构造喜获天然气勘探战略突破,其中多口井气层超过百米,测试日产气无阻流量超百万方,天然气三级地质储量近千亿方,展示了良好的勘探前景。宝岛21-A天然气田是琼东南盆地宝岛凹陷领域性风险勘探的重大突破,揭开了宝岛凹陷天然气勘探的序幕,围区宝岛29-A等多个潜力目标总资源量超过4 000×108m3,具有巨大的勘探潜力,将为南海万亿大气区建设做出突出贡献。

1.5 创新提出“早断晚拆、双向运移”新认识,实现开平凹陷新区勘探突破

开平凹陷勘探始于20世纪80年代,由于该凹陷构造复杂、烃源岩不明确、油气运移方向不清等地质问题,虽钻了多口探井,且多口井见较好油气显示,但均无规模型油气田发现。近两年通过深入剖析洼陷结构、演化过程以及烃源分布规律等地质问题,创新提出了开平凹陷“早断晚拆、双向运移”新认识。开平凹陷总体表现为受拆离断层控制的北断南超的结构特征,具有“厚文昌、薄恩平”的地层特点。早期洼陷总体为宽盆深湖环境,发育了文五、文四段两套烃源岩,具有较好的生烃潜力。晚期北侧控洼断层角度变缓,发生了强烈的拆离伸展作用,发育优质的辫状河三角洲储层[13]。同时开平主洼烃源岩分布具有东、西分异的特征,西侧由于断层强烈活动造成地层的强烈旋转,烃源岩地层主要向北倾,东侧基本保持半地堑形态,烃源岩地层主要向南倾。受烃源岩倾向控制,开平主洼具有南北“双向运移”的特点。

在新认识基础上,在开平主洼南部斜坡带开平11-A构造部署探井获得领域性风险勘探突破,3口井油层均超过百米(图5),其中KP11-A-1井测试日产原油超过150 m3,实现了开平凹陷新区勘探重大突破。

图5 开平11-A油藏关键井综合柱状图

2 中国近海油气勘探挑战、策略与勘探方向

2.1 挑战与勘探策略

中国近海走过了近60年的油气勘探历程,勘探难度越来越大,面临形势严峻。莺歌海盆地、白云凹陷深水天然气勘探成功率偏低,中深层优质储层预测难度大、技术手段有限,低渗储层产能释放尚未获得实质性突破[14];同时勘探作业环境复杂化,公司面临巨大挑战。

中国近海将继续坚持以“大中型油气田发现”为勘探指导思想。2020年以来,中国近海勘探新发现探明地质储量超8亿吨(油当量)。其中大中型以上油气田26个,探明地质储量超6亿吨(油当量),占总储量的75%,大中型油气田仍然是中国近海新增储量的主要贡献者。坚持油气并举、向气倾斜、稳定渤海、甩开南海、拓展东海、攻坚黄海,统筹战略发现、战略突破、战略展开三个层次有序部署,实现储量稳定增长,加大深水、深层、高温高压等风险勘探和领域勘探,努力寻找储量接替区,深化地质认识、加强地球物理和勘探作业技术攻关,提高勘探成功率,强化成本管控,实现勘探高质量可持续发展。

2.1.1加大岩性油气藏和潜山油气藏勘探

目前岩性油气藏储量占比首次超过构造和潜山油气藏,已经成为中国近海储量增长的主力军。2020年以来岩性油气藏在中国近海海域多层系获得重大突破。渤海油田垦利6-1、垦利10-2都是浅层岩性亿吨级油田;旅大10-6东营组湖底扇岩性勘探获得突破;西湖凹陷杭州西斜坡岩性油气藏展现了千亿方储量规模;陆丰南文昌—恩平组古近系岩性油气藏取得重要进展。中国近海已经全面进入了岩性油气藏勘探阶段。

潜山油气藏也是中国近海重要的储量增长点之一,2020年以来,潜山油气藏探明储量1.77×108t,占中型以上规模储量发现的27.8%。渤中19-6潜山千亿方大气田的发现突破了渤海湾油型盆地的传统认识,证实了环渤中凹陷天然气勘探具有广阔前景。

今后需重点加强岩性及潜山油气藏成藏机理、地球物理储层预测技术及岩性圈闭刻画技术的攻关。

2.1.2加快推进“南海万亿大气区”和“渤海万亿大气区”建设

加快中国近海天然气勘探,推进“南海万亿大气区”和“渤海万亿大气区”建设,是贯彻执行习近平总书记能源的饭碗得牢牢端在自己手里重要指示精神,落实“3060”双碳目标的要求。

随着“深海一号”超深水大气田投产,南海万亿大气区建设已驶入快车道。2021年南海钻探深水天然气探井14口,全年新增天然气地质储量近千亿方,这是近五年来天然气勘探成效最好的一年,南海有望在近几年实现万亿方储量规模大气区的建成。

近年来,渤海海域发现渤中19-6千亿方大气田,天然气勘探成效显著。目前,渤海油田向国家提交天然气探明地质储量近5 000亿方。“十三五”资源评价表明,渤海海域天然气资源规模2.92万亿方,探明率仅为18%,天然气剩余资源潜力大,下一步重点将围绕渤中凹陷和辽中北洼两个相对富气的凹陷开展天然气领域勘探。

2.1.3加强中国海上重大风险领域勘探,拓展油气储量接替区

风险勘探是新形势下中国海油为实施资源发展战略,以新区新领域勘探为目标运行的一种勘探管理模式[15-16]。风险勘探由总部投资、不考核各地区公司,极大调动了各地区公司甩开勘探积极性。近年来,中国海油加强风险勘探投入,对新区、新凹陷采取整体评价-组合目标-集中部署-风险勘探的组合方式,加快新区、新凹陷的整体部署。2021年中国近海钻探了多口领域性风险探井,共获得3个商业性/潜在商业性油气发现,拓宽了勘探领域,实现了原油勘探领域和天然气勘探领域重大突破。近期中国近海将持续加大风险勘探投入,在常规油气的新区、新领域、超浅层领域及海上非常规页岩油气领域开展风险探索。

2.2 中国海域近期主要勘探方向

基于近几年研究认识与勘探成效,中国近海原油领域近期勘探方向主要包括:渤海环渤中凹陷、黄河口凹陷新近系规模型岩性勘探;环渤中凹陷西环古近系大中型岩性勘探、石臼坨凸起南段陡坡带和黄河口凹陷北部陡坡近缘岩性-构造勘探、辽东湾东营组湖底扇岩性勘探;辽东凸起中北段中低位潜山勘探;文昌凹陷断裂转换带多层系岩性勘探;惠州凹陷、恩平凹陷及开平凹陷近源岩性-构造勘探。

中国近海天然气领域近期勘探方向包括:环渤中凹陷深层超深层古近系和潜山勘探;辽东凸起北部和辽西凸起南段潜山勘探;西湖凹陷西斜坡地层-岩性勘探;西湖凹陷中央背斜反转带岩性-构造勘探;莺歌海北部高温高压天然气勘探;南海深水区白云凹陷天然气勘探及琼东南盆地超浅层岩性天然气勘探。

3 结束语

勘探实践证明,地质认识创新是中国近海油气勘探持续突破的关键,湖盆萎缩期河-湖交互环境下连片砂体发育模式、源-渠-汇控砂模式、增压型构造转换带控圈、转换断阶控藏等地质新认识进一步丰富和发展了油气勘探理论,推动相似成藏背景条件下油气勘探实践。同时,坚持以大中型油气田勘探为指导思想,加大岩性油气藏和潜山油气藏勘探,加快推进渤海和南海2个“万亿大气区”的建设,加强风险领域勘探是未来中国海油近海盆地油气勘探重要举措。