基于测井参数宏观煤岩类型预测及三维地质建模

2022-03-10郭广山田永净

郭广山,李 昊,田永净,杜 凯

(中海油研究总院非常规研究院,北京 100028)

0 引言

煤层气作为非常规能源,在我国已有几十年的勘探开发历程。随着勘探开发程度的不断深入,单井产量低、达产率低的难题日渐凸显。经大量的理论分析和技术攻关,认为煤层气产量主控因素是含气量、渗透率、孔隙度、吸附能力、煤储层改造效果和排采管控等,煤岩特征通过对煤层含气性、可改造性和渗流条件等因素的控制作用进而影响着产气效果[1]。近年来,一些学者开展了煤岩特征对煤层气产能影响机理、基于测井参数的宏观煤岩类型识别方法等工作。许浩等[2]阐明煤岩制约下的储层有效孔渗空间发育特征、层内(间)本构关系变化及煤层气开发过程储层物性响应成为亟待探索的科学问题;赵石虎等[3]利用多元线性回归方法,建立了柿庄地区3号煤层宏观煤岩类型测井解释模型,并划分了该煤层宏观煤岩类型;邵先杰等[4]在岩电关系研究的基础上,确定了不同煤岩类型电性参数分布区间,建立了煤岩测井解释图版,提出了灰色关联法解释煤岩方法。但这些判别方法不能明确表征煤岩类型的空间分布特征和分布规律,不能满足煤层气生产的需求。

本文利用主成分分析法确定出自然伽马测井、补偿密度测井、声波时差测井和深侧向测井等能较好地表征不同宏观煤岩类型测井响应的特征,建立了宏观煤岩指数(HMLZ),结合研究区20口煤层气参数井3号煤层煤岩描述结果,计算出判别标准,并对结果进行验证,进而展开3号煤层宏观煤岩类型分布规律评价。基于随机建模思路,建立了3号煤层宏观煤岩类型三维地质模型,明确了宏观煤岩类型空间分布规律,研究成果为研究区煤层气持续勘探开发提供有力支撑。

1 研究区地质概况

SZB区块位于沁水盆地东南部,沁水复向斜的东翼,受区域构造应力场的控制,具有典型的东西分带性,大致可划分为东部缓坡带、中央褶皱带和西部缓坡带(图1)。含煤层系为二叠系山西组和石炭系太原组,山西组3号煤层全区稳定发育,是研究区主要开发目的煤层。3号煤层埋深为300~1 200 m,平均800 m;煤层厚度为5.5~7.0 m,平均6.0 m;含气量为8.0~20.0 m3/t,平均14.5 m3/t。

图1 研究区位置Fig.1 Location of the study area

3号煤层顶底板主要以泥岩为主,局部发育泥质砂岩或致密粉砂岩,整体保存条件较好。孔渗条件相对较差,注入/压降测试渗透率为1×10-5~46×10-5μm2。

2 宏观煤岩类型及测井响应特征

2.1 宏观煤岩类型特征

按照同一变质程度煤的相对光泽强度和光亮煤岩成分比例,把宏观煤岩类型划分为光亮煤、半亮煤、半暗煤和暗淡煤(图2)。不同宏观煤岩类型表现出差异明显的物理性质[5-7]。

(1)光亮煤。相对光泽强度最强,光亮煤岩成分含量大于80%,结构近于均一,条带状结构不明显。内生裂隙发育、脆性大、机械强度小、易破碎,具贝壳状断口。镜质组含量在80%以上。

(2)半亮煤。相对光泽强度次强,光亮煤岩成分含量为50%~80%,具有明显的条带状,凸镜-条带状和线理-条带状结构。内生裂隙发育,常具有棱角状或不平坦状断口,易破碎。镜质组含量为60%~80%。

(3)半暗煤。相对光泽强度较弱的煤岩类型,光亮煤岩成分含量为20%~50%,具条带状和线理状结构。内生裂隙不发育,比较坚硬,密度相对较大。镜质组含量为35%~60%。

(4)暗淡煤。相对光泽强度最弱,光亮煤岩成分含量小于20%,多呈粒状结构。层理不明显,质地坚硬,韧性大,密度大,内生裂隙不发育,常呈棱角状或参差状断口。镜质组含量小于35%。

(a) 光亮煤 (b) 半亮煤 (c) 半暗煤 (d) 暗淡煤图2 宏观煤岩类型岩心照片Fig.2 Marcolithotypes core photos

2.2 测井响应特征

实现基于测井参数的宏观煤岩类型预测,需结合煤层气参数井煤岩描述结果,刻画出不同宏观煤岩类型在测井曲线上的变化规律和响应特征[8]。在成煤过程中,受成煤物质、煤相和煤变质作用等因素影响,不同类型煤岩的物理性质差异较大,其中灰分、密度、矿物含量、内生裂隙发育程度等参数决定着测井曲线响应变化特征,这些响应变化特征是建立宏观煤岩类型判别模型的理论依据[9-10]。采用SPSS软件利用主成分分析法确定出自然伽玛测井(GR)、补偿密度测井(DEN)、声波时差测井(AC)和深侧向电阻率测井(RD)作为评价曲线。

(1)自然伽马测井(GR)、深侧向电阻率测井(RD)。主要受煤岩中矿物含量和灰分影响。从光亮煤到暗淡煤,矿物含量和灰分逐渐增加,GR响应值随之变大,而RD响应值逐渐降低。

(2)补偿密度测井(DEN)。主要受煤岩密度的变化影响。从光亮煤到暗淡煤,密度逐渐增大,DEN响应值随之变大。

(3)声波时差测井(AC)。主要受煤岩内生裂隙发育程度影响。从光亮煤到暗淡煤,内生裂隙发育程度逐渐变低,声波时差测井值逐渐变小。

3 宏观煤岩类型测井模型预测及验证

3.1 定量预测方法

对研究区不同宏观煤岩类型测井响应特征分析发现,光亮煤表现出低伽马、低密度、高声波时差、高电阻率的响应特征,暗淡煤则表现出高伽马、高密度、低声波时差、低电阻率的响应特征;半亮煤和半暗煤介于两者之间。因此选择自然伽马、补偿密度、声波时差和深侧向测井响应值建立宏观煤岩类型指数(HMLZ)(以下简称指数HMLZ),其表达式为

(1)

式中:RD为深侧向电阻率值,Ω·m;AC为声波时差测井值,μs/m;DEN为补偿密度测井值,g/cm3;GR为自然伽马测井值,API。

3.2 预测结果验证

建立研究区20口煤层气参数井煤岩综合测井图(图3),结合3号煤层宏观煤岩类型描述结果,划分出不同宏观煤岩类型评价测井曲线响应范围(表1),利用建立的指数HMLZ分别计算出煤岩类型分区范围[11-12]。研究区3号煤层宏观煤岩类型的识别标准为:HMLZ>20.0为光亮煤;10.0 图3 SZB-007井宏观煤岩类型测井特征验证曲线Fig.3 Logging characteristic verification curve of marcolithotypes in SZB-007 表1 宏观煤岩类型电性参数及判别指数划分标准Tab.1 Classification standard of electrical parameters and discrimination index of marcolithotypes 依据建立的宏观煤岩类型测井模型和判别标准,对未参与计算的10口井进行煤岩类型划分,并与煤岩描述结果进行对比发现,吻合率为85%~89%,验证结果说明预测模型可靠性和准确性较好[13-14]。 以SZB-007井为例,3号煤层埋深为1 220.5~1 228.3 m,现场描述在上部1.23 m发育半亮煤,中间1 221.23~1 224.74 m发育光亮煤,下部1 224.74~1 227.07 m发育半亮煤,底部发育0.5 m厚度的半暗煤。将指数HMLZ计算结果与煤岩描述进行对比,吻合率为80%~86.5%,吻合率相对较高。对于存在的误差,主要是受限于煤层气参数井煤心观察描述结果,其准确性受制于现场技术人员的经验。同时煤层的最上部与顶板的结合部位,受限于顶板岩性的影响,对预测结果会产生部分影响。相较而言,基于测井参数的宏观煤岩类型评价方法是一种较可靠的定量性表征方法。 按照指数HMLZ进行研究区3号煤层宏观煤岩类型分布规律评价。结果显示:研究区主要发育光亮煤和半亮煤,半暗煤和暗淡煤发育较少;半亮煤全区发育,厚度多为1.0~4.5 m,呈现南北厚度大、中间薄的分布特征,仅在区块的东北角厚度小于1 m;光亮煤厚度多为1.5~3.5 m,呈现东西厚、中间薄,且局部不发育的特征;半暗煤呈现南北薄、中间厚的分布特征,厚度多为0.5~3.0 m,在区块东北角半暗煤不发育;暗淡煤仅在区块西南角发育,厚度为0.2~0.8 m(图4)。 (a) 光亮煤厚度分布 (b) 半亮煤厚度分布 随着煤层气勘探开发程度的深入,宏观煤岩类型判识对井位部署、射孔选层和排采管控愈发重要。目前针对煤岩类型空间分布的研究较少,有必要建立宏观煤岩类型的三维地质模型,为区块煤层气开发提供技术支撑。 依据煤岩类型测井判别模型,计算得出研究区3号煤层不同煤岩类型发育厚度,采用随机地质建模方法构建出三维地质模型,评价研究区煤岩类型空间分布规律[15-16]。从建立的模型(图5)分析结果可以得出:光亮煤占比为15%~80%,平均36%;半亮煤占比为30%~92%,平均46%,主要分布在区块的北部和南部煤层的中上段;半暗煤主要分布在区块的中部煤层的中下段,呈EW向展布,平均厚度仅占15%;暗淡煤零星发育在区块的西南角煤层的底部,平均厚度仅占3%。因此推断研究区勘探开发应集中在光亮煤和半亮煤发育的北部为主,其次是南部[16-17]。 图5 宏观煤岩类型三维地质模型Fig.5 3D geological model of marcolithotypes (1)研究区3号煤层宏观煤岩类型主要以光亮煤和半亮煤为主,半暗煤次之,暗淡煤不发育。利用宏观煤岩类型在自然伽马、补偿密度、声波时差和深侧向测井曲线的变化规律,建立宏观煤岩类型指数HMLZ进行定量识别,3号煤层判别标准为:HMLZ>20.0为光亮煤,10.0 (2)采用随机地质建模方法对3号煤层构建宏观煤岩类型三维地质模型。其中,光亮煤和半亮煤分别平均占比36%和46%,主要分布在区块的北部和南部煤层的中上段。宏观煤岩类型分布主要与成煤环境、成煤物质等相关。

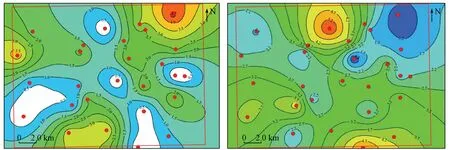

3.3 煤岩类型分布规律

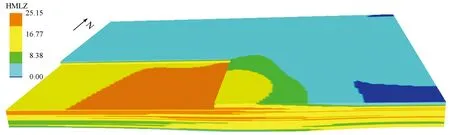

4 宏观煤岩类型地质建模

5 结论