《左传》所见寺人依附活动概述

2022-03-10王妍

王 妍

(青海师范大学历史学院,青海西宁 810008)

寺人即为后世所言之“宦者”,春秋各国普遍有之,以阉人充任。其在先秦史籍中又有“奄”“侍人”“涓人”多种称谓。经学者研究确认“‘寺人’确实为宦官的较早的比较统一的称谓”,“先秦时期的‘寺人’就是后世宦官的代表”。近年来,学界对寺人的研究热度并不高,研究成果并不多见,多数研究者多从文学角度对寺人群体、个体进行探析,这就给了笔者较大的研究空间。

在先秦文献中,关于寺人的记载相对匮乏,若想洞察中国早期历史中的寺人群体,《左传》一书有着举足轻重的地位。在《左传》中关于寺人的记载,笔者统计大概有18条,其中记有春秋时期14位寺人,涉及国家包括齐、晋、宋、卫、鲁。在上文谈及的四种称谓中,《左传》一书中多书写为“寺人”,间或称“侍人”以及一次讹误。所谓“侍人”在杜预《春秋经传集解》中称“侍人本亦作寺人”。讹误之处在庄公八年的“徒人”,杨伯峻的《春秋左传注》中言“徒人,‘徒’当为‘侍’字之误”,即应为侍人费。尽管《左传》中涉及寺人的记载与其他贵族的记载相比极为有限,但作为春秋社会中的小众群体,其所记载的关于各国寺人的史事,足够体现他们在当时社会的诉求、地位、生活状况、职能动态变化以及在政治中愈发凸显的作用等。而寺人作为春秋社会中的依附型群体,为维持主君对他们的宠信以及维护自身利益、保持地位,必然进行一系列的依附活动。本文据此为研究切入点,以《左传》中的记述略论春秋时期的寺人群体。

据《周礼•天官•冢宰》记载寺人“掌王之内人及女宫之戒令,相道其出入之事而纠之。”,很明显寺人为王、君一类人的专职服务性人群,同时掌握内苑中的监察权。此外,另掌协助办理丧葬、宾客、祭祀之事,内庭之事基本都在他们的掌握之下。相较其他宦者如阍人的“掌守王宫之中门之禁”等相比,寺人则完全被局限在内苑中,其社会关系及活动区域极为有限,但又因此获得更易接近王、公、妃等权力中心的机会。寺人这类特殊人群,他们由于自身生理上的缺陷,造成了其异于常人的社会心理和较低的社会地位,又因为其职能缘故使他们有了靠近权力中心的机会。所以作为“小人物”,他们皆以依附强者为共同点,并以此来获得被赋予的特殊权力。在权力的保护下,以求弥补自己诸如权力、地位、财富的心理。但并不是每个寺人都会受宠于主,每个人都是以一个独立个体存在于社会中,故而每个个体所享恩宠、权势的程度亦有不同。《左传》所记载的权大者如寺人貂、寺人披、寺人孟张、寺人柳等等,他们有的享尽恩宠并倾心竭力为主做事;有的则无宠,甚至最终有叛主行为。

寺人的依附活动都是普遍建立在双边关系下,且多基于彼此所愿。而在此基础上出现忠君或叛君的行为,则多是揣摩自身利益为谋求更好地依附关系所作出的个人抉择。作为古代社会中的依附群体,以《左传》中所记述的寺人依附活动进行分类总结:择主、忠主、叛主。

一、择主

择主的过程是一个非常的重要阶段,在未确定其主时,他们立场多摇摆不定或是有多重选择。寺人的择主不仅关系到其自身命运,甚至有可能对历史之后的走向产生重大影响。一旦选择,寺人便与其主福祸相依。此后为拉近与主君的距离,抑或会用某种手段努力赢取信任与欢心。如僖公二十四年(公元前636年)吕、郤两家欲作乱谋划杀死晋文公,寺人披掌握了秘密,所以对他来说他既可倾向晋怀公遗臣吕甥、郤芮杀重耳,又可倾向与其有嫌隙的重耳助其平乱,历史证明寺人披在关键的历史节点拯救了重耳,向重耳告密助其平定吕郤之乱,此后的晋国更是在文公时开创了霸业。在《左传》所记的诸位寺人中,寺人披的选择不仅是给重耳命运的一次转折,更是给晋国的发展赢得契机,其在历史细节处的选择无疑对春秋历史产生了重大意义。

同时也可以从中看出,择主的过程实则更是双向选择的过程,另一方的内心倾向与选择不能被忽略。许多寺人都曾都因侍奉先君而在诸多处得罪继位者,而如何弥合嫌隙成了很棘手的问题,这似乎是寺人这类受宠之人不可避免的问题,但往往受宠寺人可以利用他们敏锐的视角、灵活的言语和巧妙的手段,以获取新宠。历史表明,他们中部分人可以实现这一过渡。如上文所提的寺人披就曾奉先君之命刺杀重耳,后以告密方式、以忠君之言塑造与重耳间的关系,最终获得晋文公的谅解与信任。再如宋平公时期的寺人柳,寺人柳本受平公恩宠而遭太子佐的厌恶,为修补二人嫌隙,寺人柳不但吸取了寺人惠墙伊戾直接挑起父、子矛盾的教训,而且利用了谄媚太子的华合比,直接告“合比将纳亡人之族,既盟于北郭矣”。这样既打击了谋害己者,又避免了自己与太子的直接矛盾冲突。到平公崩,太子佐即位,面对曾经欲将自己杀之而后快的元公,《左传》仅仅用“柳炽炭于位”五个字,便体现出寺人柳以灵活、周到而取悦于饱含杀气的元公。而这一系列活动也确实成功扭转了元公对寺人柳的态度,甚至颇受新君宠爱。寺人柳因此成为保全自己并完美处理新、旧国君权力过渡期间君臣关系的典型案例。但也有失败者如夙沙卫于灵公时的媚宠及光鲜经历,在择主的政治选择失败后又无法弥合与新主之间的嫌隙、赢得新主欢心,造就了其在君主更迭后的悲惨结局。

二、忠主

当双方关系处于相对稳定状态下,寺人为了维护、巩固现有权势及依附关系,他们对主便好似葵藿倾阳,忠心耿耿。不管其服务于国君或是其他贵族,他们都较好地履行了职责。这些寺人多为受宠者,他们虽经历各不相同,但除一些日常事外,往往在关键的时刻充当着重要的角色。在面临政局紧张时,往往都有寺人的身影,寺人费、寺人披、寺人孟张、寺人僚柤、寺人罗都是《左传》记载忠主的典型代表。从依附关系上分析,寺人出于个人目的,他们全心全意依附其主,执行主君的许多私密任务或是在危机之刻挺身而出,甚至成为主君的政治武器。

如《左传》中的寺人费,正是在主君危难时刻挺身而出的典型代表。庄公八年(公元前686年),齐襄公游玩之时因受野猪的惊吓从车上掉下来致使脚伤鞋丢,责令寺人费寻鞋后无果罚其三百鞭笞。三百鞭的刑罚可谓不轻,将其打得皮开肉绽。尽管受此重刑,在公孙无知和连称、管至父叛乱之机,寺人费骗过谋乱者后“伏公而出,斗,死于门中。”虽失败被杀,但是寺人费的此行为确属忠主无疑。再如寺人披,寺人披作为君主的内侍,其受宠职权不仅仅限于内庭。晋献公时期,其曾受献公之命领兵去攻公子重耳所在的蒲地,“君命一宿”,寺人披“即至”,将重耳逼至“踰垣而走”,又“披斩其袪”;晋惠公时期奉命杀重耳,命其三晚到达,寺人披“中宿至”。再看寺人披面对晋文公责问当初积极追杀其之时的答言,“臣谓君之入也。其知之矣。若犹未也。又将及难。君命无二。古之制也。除君之恶。唯力是视。”寥寥数语,虽无“忠”字,但是忠君思想蕴含其中,可以反映出他对君命的不二之心,为君命倾力而为,忠实践行君命。这些忠主行为的展现其本质上实为巩固、加强与主君之间的这种依附关系。

下图所示是对《左传》中记载的寺人忠主之事进行的简单梳理总结。

三、叛主

当与主君之间的这种依附关系不断削弱,甚至难以为继的时候,他们其中有甚者就会叛主。心理和现实都是影响寺人叛主的两大因素。在入宫成为寺人之前,这一人群的社会地位本就低,当他们入宫成为寺人之后,其由社会群体的边缘急速迫近权力的核心,他们可以获取此前不足甚至缺失的各种社会资源。但若进入寺人群体后,其自身的诉求无法获取,叛主行为对于寺人这种出于社会边缘之人而言绝非意外。再者,寺人更因在国内政治势力中贴近权力中心,使得他们成为国内各方政治势力力图拉拢的一部分,其中拉拢成功者便有了叛主的机会行为。

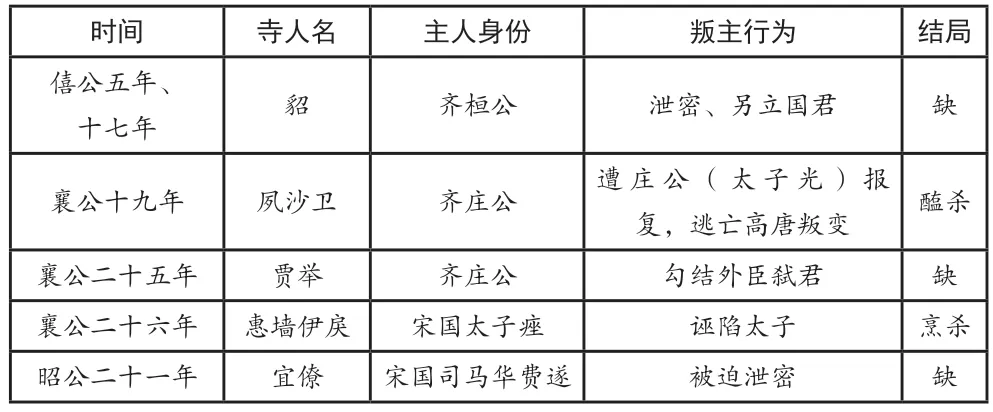

根据《左传》所记载的寺人群体,其中叛主者有5人,分别是寺人貂、寺人夙沙卫、寺人惠墙伊戾、寺人贾举、寺人宜僚。寺人叛主的数量并不算多,但内侍之人叛主却是极其危险的暗示,只因他们常伴主君左右。上述叛主寺人可分为主动叛主者、被迫叛主者。

主动叛主者有寺人貂、寺人贾举、寺人惠墙伊戾,但叛主原因各有不同。《左传》记载寺人貂于僖公二年(公元前658年)“漏师于多鱼”,由于史料缺乏,并未有对泄密行为处理的记载,但作为桓公外宠之一,却仍能长期受宠并活跃于政坛,直至桓公崩(公元前642年)貂与易牙背弃公之遗愿,另立国君、杀群吏而致国乱。寺人贾举则是由于齐庄公为人变幻无常,无故鞭打贾举,事后虽又转亲近,但贾举一直心怀有恨,于是就与外臣崔杼串通谋划意在将齐庄公杀之。襄公二十五年(公元前548年),崔氏联合贾举,利用庄公名义上探望崔杼、实为幽会棠姜之机,将庄公与其侍从武士分开,最终庄公在万般无奈下屈辱遭弑。从中也可以探析到寺人由于近侍的特殊身份极易成为外臣联系内廷以及弑君的工具。而寺人惠墙伊戾叛主则是因为无宠进而进行打击报复,并以“告发”太子的“忠”举寻求对宋平公的依附。《左传》记载襄公二十六年(公元前547年)寺人惠墙伊戾是为太子内师,但却不受宠信。由于自己的利益在太子处诉求无果,于是便计划以报复太子作通往权力的阶梯,以恳切态度向宋平公请命去太子身边,进而方便达到自己构陷太子的目的。之后,他通过“则欿、用牲、加书、徵之”,这一系诬陷举动向宋平公坐实太子的作乱行径,成为造成太子死亡的主要原因。但随着宋平公逐渐醒悟,最终叛主寺人惠墙伊戾也遭到烹杀之刑。

被动叛主者主要是寺人宜僚、寺人夙沙卫。由于寺人与主君的特殊关系,他们往往更熟知一些不为外人所知的内幕消息,这就容易造成泄密的事情发生。宜僚作为司马华费遂的寺人,在整个华氏的内斗中充当了宋平公与司马华费遂之间的“传声筒”,但被华貙“以剑而讯之”,宜僚只得将私密之事尽数告之。而齐国寺人夙沙卫则是择主依附选择失败后遭到新主的报复排挤,而且也无法弥合与新主之间的嫌隙遂出逃叛国。齐灵公时期,寺人夙沙卫可谓极为受宠,频繁活跃在政坛之上。从襄公二年始他因受莱之贿影响了齐国对莱战争的进行,到襄公十七年以寺人身份充任灵公慰问臧坚的使者,再到襄公十八年对晋战争中为齐侯建言献策,虽未受采纳,但也可见其地位不一般。在灵公晚年之时,灵公改立太子并以夙沙卫为少傅,辅佐新君。上述种种,可见夙沙卫极具齐侯恩宠。但随着崔杼趁灵公病危之际私下迎立前太子光为君,导致受宠一时的夙沙卫成为政治斗争中的失败者。在新君为前嫌的打击报复下只得外逃高唐而叛国,并最终落得惨死局面。在春秋前中期,齐国寺人在国内政治中似乎极其活跃。但自寺人夙沙卫之后,《左传》中再无齐国寺人有如此权威者的记载,转而是卿大夫或家臣参政的增多,这与齐君此后国内地位的下降以及后世卿族掌权者吸取寺人乱国的历史教训有关。叛主行为的出现比择主、忠主更能生动体现出寺人谋利,寻求依附的形象。

为方便有一个更清晰的认识,依据《左传》对以上五位寺人叛主之事佐以表格进行了简单概括。

结语

《汉书•古今人表序》载:“篇章博举,通于上下,略差名号,九品之叙,述《古今人表》。”班固在序中就早已阐明了作《古今人表》的原因,此书不按尊卑地位排列历史人物,着重评判历史人物在社会发展中的地位和价值,将古人进行规整、品评列为九等,其目的为“显善昭恶,劝诫后人”。其中《左传》中记载的寺人貂、披、柳、僚柤都位列其中,班固将他们普遍列在下等层次,足见对寺人群体的认识观念可谓不善甚至为恶,这类群体也绝对不是后世宣扬效仿的对象。归其原因,除了他们以卑贱身份依附于权力中心的行为外,这类群体的具体行径也多为人所不齿。寺人原本是春秋时期处于社会边缘的群体,社会地位低微,甚至生计艰难,最终不惜选择以阉人身份服务于贵族,以获取新的生活。同时,他们的忠诚与自我舍弃也大多是具有目的性,多是为了获取更好地生活或者维持基本现状,在此起彼伏的动态政治势力中进行抉择。一言以蔽之,《左传》所记关于寺人的史事,虽寥寥数语,但不管是择主、忠主还是叛主,都是寺人为寻求更好依附关系、努力为自身谋利的行为。