鲁迅母亲鲁瑞:一人撑起一个没落家族

2022-03-10叶何其

叶何其

每次看魯迅家族的传记,总是想,幸亏鲁迅兄弟有个好母亲,如果没有一个坚强的母亲支撑着,他这个家庭会滑落到什么地步啊?母亲虽然没能阻止住家庭滑落,但是她给托住底了。

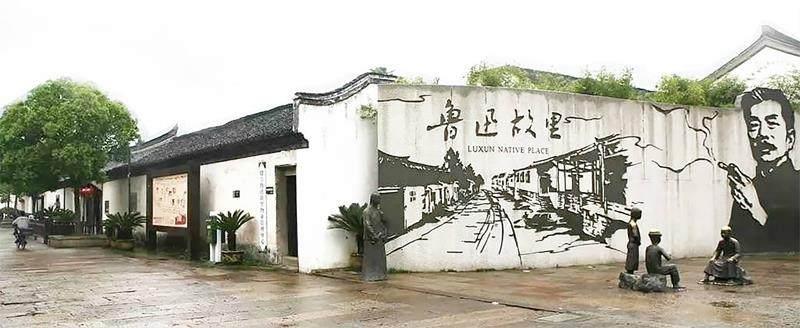

鲁迅母亲鲁瑞是个乡下姑娘,她的父亲发愤努力考中举人,有了点身份,鲁瑞嫁到城里的大户人家新台门周氏。那时的新台门周家,虽为百年旧族,已是强弩之末,距离“树倒猢狲散,飞鸟各投林”不远了。整个周氏家族弥漫着末日来临前的颓废气息,很多周氏子弟,考功名考不中,做工、经商,抹不开面子,也不肯受那个累,整天抽大烟,坐吃山空,一个个灰头土脸,瘦骨嶙峋,无精打采。鲁迅的一位族叔跟鲁迅弟弟周建人说:“我们周家的气数尽了,你看,台门里出来的人,一个个像败蓬时的勾头黄瓜。”“败蓬时的勾头黄瓜”,这个比喻真是贴切得触目惊心。黄瓜架上的头茬黄瓜,水灵灵,鲜嫩嫩,青翠匀称,咬一口,嘎嘣脆。长着长着,营养跟不上了,到了败蓬之时,秋风凉,营养也将耗尽,稀稀几个黄瓜挂在蔓上,头大身小,黄不拉唧,弯得像虾米,咬一口,头上还有点汁水,尾上像一团败絮。真是末世子弟的活画像。

周瑞的到来给周家带来久违的新鲜气息,她在一个濒海的村庄长大,村庄里水道纵横,民风质朴。在这里长大的鲁瑞,既有书香门第女儿的教养,又有农家女儿的健康活泼。周瑞婚后不久,她的丈夫周伯宜考中秀才,再不久,她头胎生了个儿子,这是周家智兴房的长子长孙。消息传到京城里,在京城里做官的鲁迅祖父十分高兴,给孩子取名为周樟寿,希望长孙像樟树一样长大成材,寿高百年。周樟寿就是周树人,后来的鲁迅。后来,鲁瑞又生三子一女,智兴房成为新台门最兴旺的一房。

大家认为鲁瑞“旺夫”,台门里谁家娶新妇,总让她去接新妇,鲁瑞热情爽快,总是一口答应下来。彼时,鲁迅祖父周福清在京城为官,清水衙门,没多少外快,他带着小妾与幼子租房子,日常生活与应酬,就把他的俸禄花得七七八八,基本不给家里捎钱来,只偶尔捎些京城里的食物给家人品尝。虽则如此,有个在京城里做官的老爷,大门上悬着“翰林”匾,人们对周家还是刮目相看的,周家有四五十亩水田,好年景能收四五千斤谷子,家里雇着保姆、烧饭婆婆和一个丫头,闰土父亲章福庆做忙月。鲁瑞被人们称为“少奶奶”,但并不像电视剧中的少奶奶那样尊贵,有些家务活她要动手做,孩子也要与保姆长妈妈一起带。她对孩子非常有耐心,从不呵斥、打骂孩子。

1893年,鲁迅祖父周福清试图行贿浙江乡试主考官,事败入狱,判了斩监候,等待秋后处决。鲁迅父亲周伯宜受到牵连,被革去秀才功名。周家新台门人心惶惶,鲁瑞心里也害怕,但她表面上仍然神色平静,她把大儿子与二儿子送到乡下亲戚家避难,把丈夫考试用的考篮和考试复习资料收起来,以免丈夫看到,触景生情,心中悲伤。屋漏偏逢连阴雨,鲁迅父亲在双重打击之下,像台门里那些不肖子弟一样,染上大烟瘾。这既增加了一笔不小的开支,又让他的健康受到很大影响,他病倒了,开始吐血。

在鲁迅父亲生病的几年间,鲁迅母亲无微不至地照料他。人们说藕汁补血,她就每天早上起来给丈夫榨鲜藕汁喝,饭前总是给丈夫烫上一壶酒,给他买新鲜的水果和新鲜的鱼虾补身子,在窗下给他设了一张桌子,让他独自饮酒吃饭。鲁迅父亲由于精神苦闷,经常莫名其妙发怒,无缘无故地把饭碗和酒杯从窗子里扔出去,摔得粉碎。鲁迅母亲静静地站在一边,不恼怒,也不劝阻,她知道丈夫的怒火不发泄出来,对身体更不利。她总是等丈夫发泄完了,拿着扫帚把地上的饭菜碎片收拾了,柔声细语地问丈夫:“你还没有吃东西呢,肚饥了吧!你看吃点什么?是给你做一碗面,还是到东昌坊买一碗馄饨?”鲁迅父亲心情平静了些,就说:“有冷饭,就烧口咸泡饭吧。”鲁迅母亲连忙去厨房,烧一碗热腾腾的菜泡饭给丈夫端来。鲁迅父亲的病越来越重,鲁迅家里为了营救祖父,已经把田产卖了不少,房屋是祖宅,不能卖。鲁瑞只好拿出不大穿的衣服首饰,让长子鲁迅抱着到当铺里去典当,当出钱来,给丈夫请医抓药。生活的窘迫,鲁瑞默默承受,从不向丈夫流露,更不向他抱怨。鲁瑞没日没夜细心地照顾丈夫,仍然回天乏术,九月的一个夜晚,鲁迅的父亲永远走了。年迈的婆婆、坐牢的公公、四个年幼的儿子、公公的小妾与幼子,这一大群人的生活,就要鲁瑞一人承担了。

鲁瑞的儿子们已经没有条件像祖上那样走科举之路。长子鲁迅通过一位族叔的关系,到南京路矿学堂去读书。次子周作人到杭州陪伴坐牢的爷爷,后来进了南京水师学堂。幼子周椿寿患小儿肺炎去世。鲁瑞在丧夫不久,又承受了丧子之痛。热闹的一家人七零八落,只有三子周建人陪在她身边。鲁迅就读的南京路矿学堂和周作人就读的水师学堂都是新式学堂,不收学费,还有生活补助。这种学堂是技校性质,毕业以后在路矿当工程师,在轮船上当管轮,台门子弟瞧不上这样的职业。鲁迅每次穿着学堂的制服回家,台门里的人总耻笑一番。鲁瑞每天生活在台门里,人们的议论不会对她没压力。如果她死要面子,把儿子留在家里,鲁迅很可能像别的台门子弟那样染上烟瘾,一辈子颓废下去。鲁迅与弟弟周作人很争气,考上了去日本留学的官费留学生。鲁迅回国的时候,人们发现他剪了辫子,台门里炸了锅,人们纷纷指责鲁迅是周家的逆子,让鲁瑞管教管教儿子。鲁瑞神色平静地说:“他还来信让我剪发、放足呢。”人们一听鲁瑞要剪发、放足,更惊骇了。

鲁瑞真的放了足。她把已经定型的脚泡在热水和醋中,泡软了,在脚趾间塞上棉花,把已经弯曲变形的脚趾尽量矫正过来。鲁瑞的做法,在台门里引起惊涛骇浪,人们给她的脚起绰号“南池大扫帚”,说她要嫁外国鬼子。鲁瑞故意怄他们说:“这倒真是难说的呀。”注意时间,这时还不是民国,而是清朝末年!一个小城的家庭妇女放足,把两个儿子送到国外,是很有勇气与牺牲精神的。鲁瑞唯一没舍得把三子周建人放走。周建人一边在县学堂读书,一边自学生物学,后来,他在家乡当上了小学校长,第一个月,他领了八块大洋的薪水。当时,两三块大洋可以买150斤米,八块大洋买米够养活一家人。周建人欣喜地把自己挣的第一份工资送给母亲。鲁瑞没收,她歉疚地跟周建人说:“家里俭省一点,吃饭的米还有,你没读过什么书,你买点书,自修自修吧。”她勉励儿子要多读书,她说她也在自修。鲁瑞跟那个时候的大部分女性一样没有上过学,在长子、次子去日本留学,三子到绍兴学堂读书以后,四十多岁的鲁瑞拿起书本,在家中自学。周建人告诉母亲,他买书花不了这么多钱,鲁瑞仍然没收,而是让周建人给继祖母蒋氏两块钱当零花钱。

1919年,鲁瑞跟着儿子来到北京居住。她很快适应了环境,她穿上旗袍,戴上眼镜,出门打着洋伞,成为一位时尚的老太太。通过十几年自学,六十岁的鲁瑞已经达到能够轻松自如看小说、看报纸的程度。她经常让儿子鲁迅给她买小说看,还喜欢看报纸,每天的报纸总是鲁迅还没看,她就抢过来看。看完她就发表意见,比她的儿子还激进,有时鲁迅都笑她。鲁瑞对新鲜事物保持着浓厚兴趣,七十多岁的时候,见年轻女性剪发,她也跟着剪发,见年轻女性织毛线,她也买来毛线,学着织毛线,每天从早到晚,拆了织,织了拆,终于把很复杂的花样也织了出来。

鲁瑞晚年的烦心事不少,她的长子鲁迅与次子周作人闹翻,两兄弟老死不相往来。鲁瑞毅然站在大儿子鲁迅一边,她跟着鲁迅搬出八道湾11号大宅,住到西三条一座小四合院中。鲁迅南下上海,与许广平组成家庭,鲁瑞就与鲁迅原配朱安生活在一起,两人名为婆媳,实同母女。1936年,鲁迅在上海病逝,这对年迈的鲁瑞来说是致命打击,她坚强地挺住了,没怎么流泪,但是,她的腿痛得走不了路了。后来,她见人们都在悼念鲁迅,欣慰地说:“还好,这样子,儿子死得也不太冤枉。”鲁迅去世以后,鲁瑞与朱安的生活全靠许广平接济,赶上物价飞涨,时局不安,她不肯向近在身边的儿子周作人要钱,而是写信向许广平索要。有人说她偏心,其实这可能是她刻意与亲近日本人的次子保持距离。直到与许广平断了音讯,她才不得不向次子周作人伸手求援。鲁瑞去世时86岁,直到生命临终,她仍然清醒,她让周作人保证在她死后,仍然给朱安提供生活费,她只能用这种方式表达对朱安的歉疚。

鲁迅夸他的母亲:“我的母亲如果年轻二三十年,也许要成为女英雄呢。”其实,早生了二三十年的鲁瑞,仍然是个女英雄。她在丈夫去世以后,努力支撑着家庭,以身作则给儿子树立榜样,她的三个儿子都走上自力更生的道路,有两位成为近代文坛的重量级作家,而没有像别的台门子弟那样抽着大烟,浑浑噩噩过一生。这就是她作为一位母亲的伟大贡献。

摘自《视野》

3136501908246