设计事理学在家用应急救援包设计中的应用

2022-03-10鞠文欣朱代根

鞠文欣 朱代根

关键词:产品设计;设计事理学;家用应急救援包;设计原则

中图分类号:TB472 文献标识码:A

文章编码:1672-7053(2022)02-0063-03

设计事理学是清华大学教授柳冠中先生基于中国现状提出的工业设计理论研究方法。其主要观点是:不同的人或者同一人在不同的环境、不同的时间、不同的条件下,即便是相同的目的,他所需要的工具、方法、行为过程、行为状态也是不同的,所需的工具、产品,乃至造型、材料、构造也不同。设计事理学的设计理念是将设计行为理解为协调内外因素关系,将外在的资源整合进而最优化利用及创造性发挥的过程。文章以设计事理学作为设计理论指导,研究事理学在家用应急救援包设计中的应用,通过宏观事理学和微观事理学分析家用应急救援包设计中的外在因素,分析得出家用应急救援包的设计方向,搭建目标系统,将需求的“事”转化为解决问题的“物”。以丰富设计事理学在应急产品设计中的研究体系,并为家用应急救援包设计探索提供新的理论指导。

1设计事理学与家用应急产品设计解析

设计事理学是以“事”作为思考和研究的起点,从生活中观察、发现问题,进而分析、归纳、判断事物的本质,以提出系统解决问题的概念、方案、方法及组织和管理机制。因此,设计活动应该先弄清楚所涉及的事是什么,发现问题也就是“实事”,研究相同的人群在相同或不同环境、时间因素下的真实需求为设计目的;然后是提供解决问题的方案进而造物。事理学强调对设计相关外因的研究,注重与外因之间的关系,而不是独立因素。通过整合分析设计外因,找寻设计的限制关键因素,并总结目标评价系统,这个过程叫做实“事”。

灾害应急产品与每个人息息相关,而我国的应急产品设计实践起步较晚,加之整个大环境的影响,防灾减灾应急产品和应用策略多集中在系统管理层面,而忽略了家庭应急产品的开发。对于家用应急救援产品的设计,无论是在基本的生理需求还是心理需求上都很少涉及。而设计事理学正是对“事”的把握,从而挖掘出“物”的连接,针对家用应急救援包来说即是分析透彻“事”所涉及的各个方面,起到基本的应急保护、应急救援、应急生存等作用。加快应急救援包的推广,不但能推动国家的民生建设的进程,同时还凸显了产品对人文的关怀,提高受困者的自救以及逃生几率。目前,我国家用应急救援包的应用与推广还处于起步阶段,产品的单一化组合,并不能够真正的满足人们应急防灾的需求,其市场前景一片广阔。因此,推动家用应急救援包的设计研究与推广,不仅能够体现人文关怀,对我国的应急防灾体系的建设提供不断完善的途径,对于我国的经济发展也具有一定的理论和实践意义。

将设计事理学引入家用应急救援包的设计研究当中,使相对应的“物”就合乎“事理”了。设计看起来是在造物,其实是在叙关于应急防护的事、抒抵御灾害的情、讲应急救援的理。叙事、抒情、讲理是设计的基本点,也是将设计事理学应用到家用应急救援包设计中的契合点,为应急产品设计提供更多可能。

2家用应急救援包“事’的目标系统构建分析

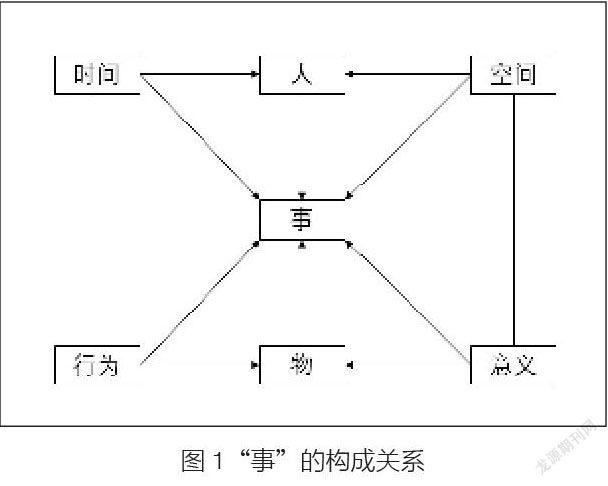

在设计事理学中,柳冠中先生指出:“事”特指在某一特定时空下,人与人或物之间发生的行为互动或信息交换。在人与人或者人与物发生信息交换的活动过程中,人的大脑中有某些特定的“意义”产生,此时物也发生了行为状态的改变。根据《方法论事理学》可知“事”的结构包括以下部分:时间、空间、人、物、行为、信息、意义。任何一件事都是在过去—现在—未来的“时间流”中才具有确定的意义。在“事”的结构里,人是核心,如果没有了主体故事就不完整。紧接着就是人发出动作即为行为。行为与信息是联结人与物、人与外部环境之间的纽带。进而传递出不同行为背后的意义。

根据設计事理学中“事”的构成,在设计家用应急救援包时,确定“事”为减少人们在面临灾害时的伤害,再从时间与空间、人、物、行为、信息和意义等各个组成来详细分析家用应急救援包“事”的系统分析。从“事”的结构里可以看出,“事”里包含着人与物,也有体现两物之间的关系,即是行为之间的行为背后的信息和意义的交换,以及包含这些结构的背景时间和空间。不仅仅是人与物之间存在着复杂的关系,“事”里的各个元素均存在着联系。

关于家用应急救援包的设计为物,其所涉及的事是在人们遭遇灾难时提供保护、救援等功能。在这件“事”中,家用应急救援包(物)是人目的的投射,家用应急救援包是人的行为的对象(人使用家用应急救援包进行自救或者求救的行为),人的行为也蕴含着意义(渴望生存、自救或者求救),人与家用应急救援包进行信息交换,行为被空间所限定,空间与家用应急救援包要和谐,意义也随着时间流动。根据设计事理学把“事”看作一个“关系场”如图1所示,其中的任何一个元素的确定都是因为与其他元素的关系才被定下来的,就如同我有老师,我才被确定为学生。由此可知,家用应急救援包(物)的具体形式,恰恰是关于突发事件中如何更好自救或者他救的“事”的塑造。因此,在进行设计造物活动时,就应该把所涉及的物放在某个特定的关系场中去分析、考察和研究。进而选择原理、材料、工艺、技术、形态、色彩等,进行被外部因素所限定的造物活动。

2.1“事”的目标系统之人物画像构建

自救或者向他人求救是人在遭受突然灾难时的最有可能的行为动作。面对突发灾难,不论是天灾还是人祸,我们之中的绝大多数人面对灾难的降临都毫无思想准备,更谈不上配备家用应急防护产品。应急救援包(物)的设计是基于“事”中人行为的作用载体,二者是相互联系的。设计其实就是在讲故事,在编辑一幕一幕生活的戏剧。在设计的过程中,设计师的脑海中就应该在设计着相应的故事情节:是谁(遭受灾难的人)、在什么样的时间与空间内(遭受灾害时、家居场景)要做什么(自救或者向他人求救)、他会怎样去做(行为传递信息、作用物一家用应急救援包)、会有什么样的感受。而在整个故事发生过程中,家用应急救援包只是故事中的道具,为了让故事更顺畅,更有意义。考虑到家用应急救援包涉及的内容比较广泛,所以在以“物”为基础设计“事”的过程中,目标人群的定位要考虑的因素也很多。不同的年龄、不同的认知水平、不同的应急灾害自救知识储备等,都会影响“事”的叙述。可以通过调查问卷、人物访谈等方法来确定。为了使“事”一人在遭遇时的自救或者他救的故事进行的更加顺畅、更加有意义。人物画像可定义为:成年男性或者女性、本科、具有一定的应急自救知识、认为家用应急救援包是居家生活或者外出野营时的必备。特定目标系统人物画像的构建能够帮助设计者更好的分析某些特定人群的具体需求,进而更好的引导目标用户进行自救或者他救。

2.2“事”的目标系统之“实事”分析

宏观层次的事理学方法论指导的是这样的设计活动:针对具体问题的外部因素展开研究,把人文社科的有关知识整合进来,去理解用户及其在特定的“事”里的目的、需求与情理,从而为设计提供“知识资源”。因此,针对家用应急救援包的设计,在宏观层次分析上应该结合“事”的结构元素中的人在特定环境下,做出的行为以及行为所传递信息背后要表达的意义。根据上述的人物画像定位:成年男性或者女性、本科、具有一定的应急自救知识、认为家用应急救援包是居家生活或者外出野营时的必备。必须实事求是的分析问题,家用应急救援包(物)的设计所对应的“事”为人在遭遇灾难时,进行的自救或者求救的行为。那么这个特定“事”里的目的就是自救或者向他人求救,以达到减少紧急情况下自己所受的伤害甚至达到保护生存的目的。这个故事可以这样叙述:特定的人在家居环境或者户外,突然遭遇紧急灾害(地震或者火灾)最本能的行为就是逃离或者躲避进而进行自救或者求救,那么这一系列的动作所作用的物所具备的功能就与“事”中人的需求进行精准匹配,进而更好的服务于用户。

为准确剖析灾难突发时,受灾者的真实需求动态,参照马斯洛需求层次理论,对灾害情景下不同时间点对受灾者应急需求进行分析,分析不同阶段应急需求动态化的真实情形。若有灾难发生,受灾者的应急需求递进的顺序如图2所示。

这是外在因素的具体分析,是“实事”的具体体现,这里涉及到人理和事理。涉及到人物画像即使用者的心理状态以及行为过程的制约,不同的心理状态会发出完全不同的行为进而传递不同的信息。比如一个人眨眼睛可能是纯粹的生理行为,但也可能是个文化行为。除此之外,个人习惯、使用条件、生活以及消费方式、时间、地点等外在因素都有可能影响我们对家用应急救援包(物)的设计与研究。对这些宏观的外在因素的分析与研究即实“事”可以进一步的求“是”为具体的内部因素提供研究分析的依据。

2.3“事”的目标系统之“求是”分析

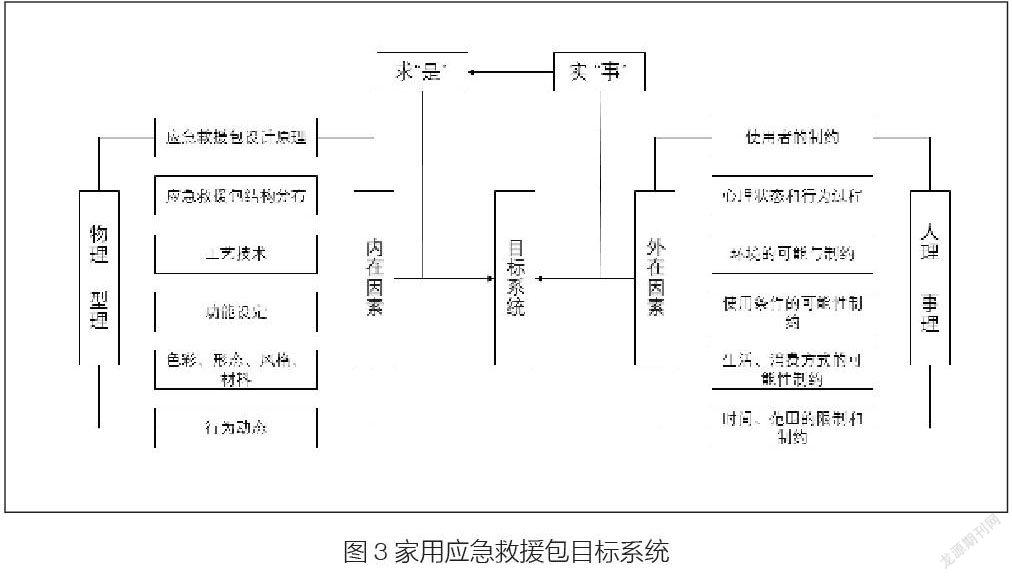

目标系统中的“求是”则是微观事物的详细分析。微观事理学是在“具体”的情景内,去把握“事”的各元素间的关系,理解人是如何感知外部世界的,如何与外部世界互动,又是如何被外部世界所影响的,从中发现问题,为细节设计提供依据。将宏观的外在因素(事)详细分析过后才能更好的研究“物”。即是对内在因素的研究与分析,其实就是在考虑“事”中的物理和形理的过程。要考虑“事”中人的行为所对应的“物”(家用应急救援包)的设计原理。对于宏观事理学外部因素考虑到的行为作用于“物”那么这个物(家用应急救援包)的功能就与需求对应。紧急情况下,具有保护作用;如若被困,还需有应急救援作用和应急生存作用,而这些与需求对应的功能涉及就是“物”的设计原理也即是功能定位:应急保护、救援、生存。进而再考虑家用应急救援包的结构设计、工艺技术、色彩、形态、风格、材料等一系列的内在因素决定的“物”与特定的“事”就是相匹配、相契合的。进而将人物画像、具体需求(实事)、物体功能(求是)进行综合分析,构建目标系统。

2.4“事”的目标系统构建

将家用应急救援包设计问题转化为外因(人、时、地、事)与内因(技术、材料、工艺)等共同作用下的一个整体性目标系统。此目标系统可为设计的选择提供指导,也为最后的设计结果提供评价依据。家用应急救援包目标系统构建如图3。

3家用应急救援包“物”的设计探究

“实事”是发现问题和定义问题,“求是”是解决问题,“实事”是望闻问切,“求是”是对症下药。在对于“物”的设计分析中,要考虑诸多因素与复杂关系。关系既是被选择者又是选择者,既是施动者又是受动者,同样的道理,此物被确定下来也是因为它与人、时间、空间、行为、信息与意义的关系才被确定的。因此,对家用应急救援包这个“物”的设计,也要分析研究各种影响因素,进而构建其设计原则与策略。

3.1功能定位

明确“事”即是上述在不同的时间点所对应的需求不同来分析“物”的不同功能。根據各种应急灾害(地震、洪水、火灾等)的突发性、危害性等特点来考虑,家用应急救援包的功能定位,不仅要考虑灾害发生时的情况,应该更加全面分析整个事件所涉及的各个时间点。首先是灾难发生前,在即将发生灾难或者发生灾难前的几分钟,如果设备警报提示,那么受灾人员就会提前做好疏散以及防护工作,由此警报提示可以作为家用应急救援包功能定位的一种探索,来尽可能全面的分析研究问题。其次,就是灾害发生时,根据上述受灾人群应急需求图可知,在灾害发生后的一段时间里,人的心理需求是一直发生变化的,需求的变化对应着家用应急救援包功能的丰富化。从生理需求所对应的食物、水、应急医疗、避难场所到安全需求的自救或者他救都是对家用应急救援包功能定位的要求所在。对于基本的生理需求,应急救援包内必须装有维持生存的食物和水等,包括简单的医护产品都要具备。当受灾者需要进行自救或者向他人求助的时候,必须有相应的“物”作为动作的承受者来传递求救信号。根据上述分析,家用应急救援包所必备的功能初期探索可为以下内容:警报提示、生存食物和水、应急医护药品、发出求救信号等。

3.2设计原则

通过对“事”的分析,来研究对应“物”的功能,在这些功能实现的同时,也要遵循一定的设计原则,只有这样才能设计出既符合用户需求,又合乎情理的家用应急救援包。灾害带来的恶劣环境往往会导致被困人群的身体收到某种程度的伤害,而家用应急救援包简单易识别的操作可以帮助受灾群众展开自救或者互救的行动,同时也极大的提高了受灾群众的存活率。所以基于设计事理学的家用应急救援设计应符合易用性原则。故家用应急救援包的设计原则总结为以下三点:

1)易操作性:使用者根据其外形构造或者没有使用说明的情况下可以直观的了解到产品的大致功能,凭借自身需求的本能就可以快速的使用产品,减少用户对产品的使用功能的理解程度。

2)易识别性:易识别涉及到用户视觉的可辨别性。因此产品外观的颜色选择十分重要。对于目前的应急消防产品以醒目的红色或者黄色为主,便于用户在紧急情况下迅速找到产品,增加救援率。此外,在外观设计上可增添醒目的标识,可正确引导用户使用应急救援包。

3)便携性:家用应急救援包使用效率的高低直接影响受灾群众能否在最佳的逃生时间里提高生存率,因此在灾害情景下产品的便携性显得尤为重要。居家产品的功能整合既可以减少占地面积,增加其便携性,增加用户的获救率,又可以减少不必要的功能操作来减少整体结构以达到便携的目的。

4结语

随着我国对家用应急救援的重视,相关的研究也在同步进行。家用应急救援系列产品的推广普及,对于家庭应急救援的防护具有重要的意义。文章以设计事理学为理论基础,详细的分析并研究了制约家用应急救援包的内部因素和外部因素,而事理学是基于观察、发现用户的潜在需求,从“事”的创新来定义“物”的设计,是从事物的源头来考虑的,将其引入家用应急类产品领域,有助于家用应急救援设计从事的角度进行突破,为我国的防灾抗灾事业贡献力量。

3115500338256