文房清玩史考

2022-03-07中田勇次郎

[日]中田勇次郎

按:中田勇次郎先生,号有庐,日本京都人,书斋称心花室,生于1905年1月7日,卒于1999年10月23日。中田勇次郎的中国文化研究主要包括:词学、书法史、文房清玩、文人画与文人画论、篆刻等。其主要著作、论文收录于《中田勇次郎著作集:心花室集》(二玄社,1985)。本文〈文房清玩史考〉译自《大手前女子大学论集4》(1970),第157—193 页。早在1961年,他已经编撰《文房清玩》(三卷本,二玄社),至1975年,再版《文房清玩》(五卷本,二玄社)。

本篇文章已距今半世纪,今天看来虽是些通识,但中田勇次郎先生在其中透露出其个人热烈的意趣与爱好。文章纵横千载,博古通今,以文人、文房、清玩为主旨,爬梳整理,分门别类,为我们展现出一条清晰且完备的中国几千年来文人文玩发展的历史脉络,当是中田勇次郎先生的力作。译文本身涵载宏大,还需另撰文补之。需要声明的是,本文的翻译多赖毕雪飞、李勤璞两位老师的指点与鼎力相助。

说起书斋,我们常常会听到“明窗净几”这个词。明亮的窗户、整洁的书桌是对书斋理想状态的象征性表达。宋代欧阳修曾在随笔中引诗人苏舜钦言:“笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐。”

明末著名的公安派文学家袁中郎曾因插花之趣作《瓶史》一书。其中,专设一节列出鉴赏插花时的环境条件。“花快意凡十四条:明窗,净几,古鼎,宋砚,松涛,溪声,主人好事能诗,门僧解烹茶,苏州人送酒,座客工画,花卉盛开,快心友临门,手抄艺花书,夜深炉鸣,妻妾校花故实。”说明鉴赏插花时,上述种种条件缺一不可。这其中,明窗与净室为位居首位的条件。

在中国,以书斋为中心的文化曾经颇为兴盛。书斋中的人,通常被称为“文人”。因为这些文人甘于清贫,往往不容易得到这种理想的书斋环境。然而,我认为如果可能,应尽量拥有满足那样条件的书斋,只有在那样的环境中,才能创造出更好的文化。

那么,首先有必要探讨一下我们平时常常用的“文人”之意。在中国古代,“文人”一词经常出现在《尚书》《诗经》等经典中。《周书·文侯之命》中载有“追孝于前文人”,同书疏中又有“使追孝于前世文德之人”“追行孝道于前世文德之人”等内容。《诗经·江汉》称“告于文人”,唐孔颖达注疏曰:“汝当受之,以告祭于汝先祖有文德之人”。《毛传》云:“文人,文德之人也。”郑玄云:“告其先祖诸有德美见记也。”文德之人也好,德美之人也罢,都是指学问、德行卓越之人。其后,翻检汉末至魏两三例文献可知,“文人”是被当作文学家来使用的。如魏文帝在《典论·论文》中提到“文人相轻”“今之文人”等,便是非常典型的例子。自此以后,“文人”多有常写文章之人、文学者之意。不过,无论文章,还是文学,就中国古典文学而言,其中所包含的历史、哲学、奏疏书启等非常广泛意义的文章,并非今天所指的文学概念之意。在今日的文学之中,戏曲、小说等文体占相当大的比例,但在中国的古典中,此番通俗文学还未发展起来。因此,文章、文学等具有这样的古典意义,也仅限于有某种实际目的的特有文体。一般来说,最具有文学性的诗、赋等文体,也不过只占其中一部分。因此,即使“文人”并非意指所谓的文学家,而是与知识分子、学者的意思相当。

据《唐国史补》所载,唐代称进士及第之人为文人。宋代称有才干的人、学问见识广博的人为文人,其例可见《宋史·刘挚传》。这些都意指有学识的优秀之人。在中国经常使用的士大夫这个称号,虽然包括有知识的官职人员、将士、士族这三类人,但一般多指第一类。从这个意义上来说,文人实质上几乎等同于士大夫之意。

总之,从上述所举的古代若干例子来看,“文人”一词虽然多少都有些意义与内容上的不同,但用以指代具备学识之人这一点是不变的。

不过,从唐代开始,“文人”又被赋予了新的意义。对此,明代董其昌在其《画禅室随笔》中指出“文人之画,自王右丞始”,他的文人画起源说颇受世人关注。王右丞,即唐代的王维,作为诗人而广为人知,作为画家却鲜为人知。今天我们可以通过他的绘画作品来了解他的生活。他曾在陕西蓝田县的辋川开辟副业,将幽邃的景色画入《名胜二十境》,还同诗友裴迪唱和,歌咏其情趣。董其昌所说的文人画,想必不过是指诗文皆佳的有教养人之意。实际上,以王维为例,从生活内容和人品来看,其能作诗、工书法、会作画,因而此处的“文人”应该是指在这种极致的风雅环境中具备教养之人的意思。这一点,董其昌偶尔在其画作上也有所表述。至此以后,史上多将王维这类能够创作出丰富文学艺术的人称为“文人”。就此意而言,王维这样的人物可谓是文人中的典型。

这种类型的文人于宋代越来越多地涌现出来。宋初,他们隐居于西子湖畔,种梅养鹤,这其中有据说三十年未进城的林逋(和靖),可算做继王维之后典型的文人。

至宋代,天下太平,伴随着平民文化的繁荣,各种学问蓬勃兴起。文人学者以书斋为中心大力推进文学文化,也将多样化的趣味带入书斋之中。

文人学者起居的书斋在古代被称为“文房”,文房就成为了文化发展的摇篮。

那么,在此不妨探讨一下文房的意义。“文房”一词自六朝就开始出现。彼时,《南史·江华传》载有“任防与华书云:‘比闻雍府妙选英才,文房之职,总卿昆弟’”,《北史·柳庆传》载有“时北雍州献白鹿,群臣欲贺,苏绰谓庆曰:‘君职典文房,宜制此表’”等内容。这些文献中的“文房”指掌管公文书信的场所,相当于文书科。唐代文献中,陆龟蒙的《石笔架子赋》中谈到“叨居谈柄之列,辱在文房之里”,比起文书掌管之所,这里提到的“文房”,或许应该更接近书画鉴赏之所。五代南唐的李煜,在所藏的书画上钤有“建业文房之印”,此印当作为鉴赏收藏的印记使用。很明显,这里出现的“文房”,是书画收藏鉴赏室之意。自此开始,“文房”这个词从最初的文书掌管所转变为这样的意义来使用。

宋初著名的书画收藏鉴赏家苏易简著有《文房四谱》一书,据说原本名为《文房四宝录》,但在《直斋书录解题》等宋代的著录中将其写成《文房四谱》。现在的刊本也称其为《文房四谱》。无论哪一个,这时“文房”已有书斋之意。其中,笔、墨、纸、砚陈设其内,更加清楚地显示出那里是书斋。《文房四谱》时期的“文房”是在文房中使用的工具,主要指笔、墨、纸、砚,进一步指明其意是具体的器具。

宋代米芾的《画史》中载有“大年(赵氏)收得南唐集贤院御书印,用于文房书画者”等内容,更加证明了文房是书画鉴赏之所。

就这样,从宋代开始,文人起居的书斋就被称为“文房”,并以此为中心展开了多种多样的文人趣味。从书、画开始,金石碑帖、古铜器、笔、墨、纸、砚这样的文房用具,到随身的器玩、服饰以及室内的各种设施,再到茶、花、香、园艺等,文人生活各个方面的种种趣味都得到了发挥。这个恰似日本的茶道,以点茶为中心逐渐扩展开来,从建筑、庭院开始,到书画、美术工艺以及生活方面等广泛领域。从这一点来说,文人趣味与茶道在形态上有共通之处。但从年代而言,文人趣味早早先行在前。再有,文人趣味是以文事为中心的,具有学识的士大夫阶层之人品玩之事,在性质上与点茶相差也非常大,此外,其范围之广也非点茶能比。因此,文人趣味的呈现与点茶有很大的不同。

接下来,我想探讨一下文房用具里最重要的东西——文房四宝,即笔、墨、纸、砚的各自起源。

目前存世最古老的笔于1953年在长沙郊外左家公山战国时代的楚墓里发掘。长五寸五分,由兔毫所制。一眼看去与现在的毛笔并无二异。《礼记·曲礼》中有“史载笔,士载言”之语,据此可知,彼时确有笔的存在。不过,俗传笔是秦代的蒙恬将军发明的。因此,笔又别名为“蒙恬将军”。然而,长沙出土的这只笔使这一传说无法继续让人信服。在长沙出土的笔被称为“长沙笔”。后在汉代的居延(今内蒙古额济纳旗东南)也发现了毛笔,后被称为“居延笔”(参见《国学季刊》1932年第3 卷第1 号),今日仍可见到实物。居延笔与长沙笔这两种笔,显示了古代实物的形态。长沙笔毛是兔毫,由此用兔毫做毛笔可以追溯至战国时期。

另有一件乐浪出土的汉代遗物,由小石板和撮压子构成,是一只中心凹陷的平板盘子,上面放置用来研磨黑色粉末的器物。据此可以看出,汉代的墨仅是粉末程度,并非是后世那样制作精美的墨块。与之相应,砚台也就是为将黑色粉末研磨成墨汁的用具,当然也就没有超出它实际使用功能的范围。

砚台的起源当不晚于汉代,然而从书写的必要性考虑,砚台以及那些原始形式的用具会不会追溯到更早呢?

(最早的)纸是从甘肃省居延出土,当地出土了一本带有永元五年(93)至七年(95)年号的纸质兵器账,和一本带有永元十年(98)年号的纸文书,证明当时已经开始使用纸了(《世界文化史大系·中国(一)》)。随后不久,元兴元年(105)蔡伦以树皮碎屑为原料设计制作出纸张,改善了之前的制造方法。汉代有个叫路温舒的钜鹿人,字长君,父亲命其牧羊。因为家里穷,他将河边的一种蒲草截断制成册子,在上面写字,最后因为字写得好当上了狱吏。可以想象,这是从木简到纸的过渡时期。据《文房四谱》所载,幡纸的使用自汉代兴起并开始代替木简,但还远未达到通用的程度。此外,汉成帝(前32—7)时出现了一种叫做“赫蹏”的东西,用来写诏书。应劭注释中说这是一种小幅的薄纸(《汉书·外戚传》)。《太平御览》引晋代王隐的《晋书》,认为三国魏张揖的《古今字诂》中提到的“帋”就是现在的纸,其字从巾,古代取缣帛,依书写长短截取,因枚数重沓,得名“幡纸”,据此,字从系。从诸多学说来看,纸是从依据尺寸裁切缣帛叠在一起使用的习惯中产生的,随后历经材料变化,终于蔡伦在元兴元年从改善制作方法入手,形成如今日使用的纸张,其后逐渐取代简牍。

自古以来,墨以煤或天然石墨为材料,将这些材料掺上胶,混合漆来使用。如今所发现最早用墨书写的记录出现在湖南长沙仰天湖出土的木简上。前文提到的河北望都汉墓壁画中绘有目前发现最早的成形墨块:圆板形的砚台上面放着的圆锥形墨块。由此可知,东汉时期已经有固体墨块,此墨块可能是煤加胶凝固形成的。古代将墨称为“墨丸”,可知墨的古老形式还有球形的。《东宫旧事》里有“皇太子初拜,给香墨四丸”“陶侃献晋帝笺三千枚,墨二十丸,皆极精良”等内容。赵一的《非草书》里记有“十日一笔,月数丸墨”。此外,从“汲太子妻与夫书曰,并致上墨十螺”来看,螺是从墨的形状而得名的。

以上,从初期文献入手,梳理了笔墨纸砚产生的起源。总之,这四种用具从古代产生,其后逐步改善并趋向精良。然而,文房用具的赏玩,应该是随其形式内容得到充分发展后才开始的。伴随其发展,对其鉴赏的程度也渐次提高。

接下来,我们要了解历史上人们如何赏玩文房用具的。从有关题材入手,翻检古代文学作品,或许从中能够想象当时的实际情景。

车间里很吵,只有轰轰的机器声,说话特费劲。雨落扯开嗓门问一个员工,许老板呢?员工没说话,用手往里面一指。雨落和玉敏进去了。

东汉和帝至安帝时期(89—125),官员李尤以写作闻名,其人撰有《笔铭》《砚铭》《墨铭》等短文。

《笔铭》云:“笔之强志,庶事分别,七术虽众,犹可解说,口无择言,驷不及舌。笔之过误,愆尤不灭。”

《砚铭》云:“书契既造,砚墨乃陈。篇籍永垂,记志功勋。”

《墨铭》云:“书契既造,研墨乃陈,烟石相附,笔疏以申。”

此后,就像(铜)镜铭文被写在镜中某部分并被铸造出来一样,笔轴上、砚板上,也或写或雕刻上铭文。这些铭文一般说明该用具的性能,为其称赞而作。如此一来,在某种程度上,文房用具可以看作放在座右作为玩赏的器物来对待。

东汉灵帝时期的蔡邕以善撰书闻名,曾在太学门外修建石经,撰有《笔赋》。其中,“惟其翰之所生,于季冬之狡兔,性精亟以悍,体遄迅以骋步。削文竹以为管,加漆丝之缠束”,是说,削精美斑纹的竹子为笔杆,将取自冬季动作矫健的兔子的兔毛嵌入,再缠绕漆丝。据此可知,笔已经超出了其实用性,制作方法也愈发精巧,并有了装饰,笔的美观性已经趋于玩赏。

至三国魏时代,繁钦以诗文见长而闻名,建安末年卒,所撰的《砚颂》与《砚赞》均被收录于《文房四谱》。此外,魏王璨以诗文闻名,其《登楼赋》广为人知,他的《砚铭》也被收录在《文房四谱》中。其文中有以下内容:

爰初书契,以代结绳。人察官理,庶绩诞兴。在世季末,华藻流淫。文不为行,书不尽心。淳朴浇散,俗以崩沉。墨连翰染,荣辱是惩。念兹念兹,唯玄是征。

在砚台上刻这一铭文,意在感怀写文章的人已失去古代人的淳朴。可见非将砚台置于座右赏玩之人是不能做到的。

魏曹植的《乐府》中有“墨出青松烟,笔出狡兔翰”一句,由此可知当时已用松烟墨与兔毫笔。

至晋代,傅玄(217—278)著有《笔赋》《笔铭》《鹰兔赋》,以笔作为题材。

《笔赋》云:“简修毫之奇兔,选珍皮之上翰。濯之以清水,芬之以幽兰。嘉竹挺翠,彤管含丹。于是班匠竭巧,良工逞术。缠以素枲,纳以玄漆。丰约得中,不文不质。尔乃染芳松之淳烟兮,写文象于纨素。动应手以从心,涣光流兮星布。柔不丝屈,刚不玉折。锋锷淋漓,芒跱针列。”

据此可知,兔毫笔的笔轴是凝练了制作技巧的精美物品,将毫插入笔轴中,再用白色的麻丝缠绑,黑漆固定。然后,用松烟墨在绢书上写出好字,便可描绘出美文。这是以笔作为题材所做的赋,其形容之美,完全成为赏玩的对象。

除此之外,晋代的郭璞著有《笔赞》,嵇含著有《试笔赋》,成公绥还有《弃故笔赋》。

《弃故笔赋》云:

序曰:治世之功,莫尚于笔。笔者,毕也,能毕具万物之形,序自然之情也。力未尽而弃之粪扫,有似古贤之不遇。于是收取,洗而弃之,用其力而残其身焉。有苍颉之奇生,列四目而兼明;慕羲氏之画卦,载万物于五行。乃发虑于书契,采秋毫之颖芒,加胶漆之绸缪,结三束而五重。建犀角之元管,属象齿于纤锋。

作者尊重笔之功劳,不忍轻率地将其丢弃到污物之中,而是将其郑重清洗后丢掉。这件事成为后世笔冢之故事源流。或许是笔的使用增多的缘故,重视笔体现了人们爱笔之心愈加深厚。文中“建犀角之元管,属象齿于纤锋”,是吟咏笔杆用犀牛角或象牙来装饰之意,说明当时已经使用工艺精巧的笔了。可想而知,在著述盛行的晋代,相关用具已经得到长足的发展。

傅玄《砚赋》云:“采阴山之潜璞,简众材之攸宜,节方圆以定形,锻金铁而为池,设上下肢剖判,配法象乎二仪,木贵其能软,石美其润坚,加朱漆之胶固,含冲德之清玄。”说到砚台,要“采阴山之潜璞,简众材之攸宜”,要“木贵其能软,石美其润坚”。其意为制砚要用玉石,而以木材配以台座。从“锻金铁而为池,设上下肢剖判”的内容来看,砚池的制作需用金属。从中可以看出晋代制作砚台的材料和形状应该都得到了很大的发展。

此外,晋王羲之所著的《书经》尚留存于世,书中也叙述了笔毛用兔毫的内容。不过,兔毫在王羲之出世之前早已使用。

傅玄之子傅咸著有〈纸赋〉曰:“盖世有质文,则治有损益。故礼随时变,而器与事易。既作契以代绳兮,又造纸以当策。夫其为物,厥美可珍,廉方有则,体洁性贞。含章蕴藻,实好斯文。取彼之弊,以此为新。揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸,能幽能显。”纸代替了自古使用的木简,说明其珍贵以及展卷自如的便利,其意尤在关注纸之性能优良。

南朝齐萧子良答王僧虔书云:“子邑之纸,妍妙辉光;仲将之墨,一点如漆;伯英之笔,穷声尽思。”这是感叹谁做的纸、墨、笔最好,充分显示了对于文房用具优劣的鉴赏已经成熟。这里出现的这些文房用具制作者,并非匠人,而是当时出现的一流名家。当然名家们不可能自己制作这些文房用具,而是命令手下专职匠人来制作。

根据以上文献可知,从东汉至魏晋,在书法发展的同时,笔墨纸砚之类的鉴赏也随之兴盛,其品质自然也渐次提升。

关于晋代的砚台,宋代米芾在其《砚史》中对砚台发展史专设一章论述。对于晋代的砚台,他以晋代著名画家顾恺之画作为例进行说明。据说晋代的砚台被称为“风字砚”,是取“風”字的外形,背面有两个小支架。这个支架被称为“凤足”。

从古代流传于世的砚台里,有名为“右军砚”者,其形状类似于“風”字,据说这是王右军也就是王羲之曾经拥有的砚台。右军砚即为风字砚的一类,其中心部稍稍凹陷,正对面是砚海,整体微微前倾,这是古老的砚台的形态。

古老的砚台表面不是水平的,而是稍微倾斜的,原因在于,古人席地曲膝而坐,不是将砚放在桌上,而是放在地上研墨,自然呈现前倾的姿势。这是最好的解释说明,非常说得通的道理。然而,米芾在其《画史》中,论述了晋唐时代的凤池砚,即风字砚类似于“風”字形态的原因。因为砚台中心凹陷呈现倾斜的形态,笔锋蘸墨时,墨汁能够充分浸润笔锋使其饱满,用此笔锋所作的书画呈现出来的墨迹也十分圆润饱满,不偏斜于任何一方。米芾这一说法也非常有道理。古代的墨是松烟墨,质软,与其说是将墨放在砚台上研磨,倒不如说是将墨粉溶于水制成墨汁积蓄在凹槽中。

风字砚之外,米芾还记载了一种圆形铜砚。中心如锅,周边有十个支脚。除了刚才提到的风字砚之外,还有刚才提到的这种圆形砚,被称为“圆面砚”。古代的砚台主要以这两种为主。汉代望都壁画中描绘的砚台也是圆形的,圆形砚台古时应该有其源流。

曾有说法,石砚即石材制成的砚台,在唐代以前未曾出现出现(《避暑录话》)。但是,检索文献发现实际上并非如此。南宋虞苏的《论书表》云:“吴兴郡作青石圆砚,质滑而停墨,殊胜南方瓦石之器。”说明南宋时期,已经使用青石制作圆形的砚台了。这里提到的青石不是青州的石头,而是青色的石头之意。据说因为这种石材优于南方的瓦石,不渗墨汁,故而制作出来的砚台备受瞩目。南朝梁庚肩吾《书启》中的“烟磨青石”,就是记述用墨研磨青石砚台的情形,说明石材之砚在南朝梁就已经使用。此外,《南齐书·王慈传》中记载了“(慈)年八岁,外祖宋太宰江夏王义恭迎之内宅,施宝物恣听所取,慈取素琴石砚,义恭善之”,其中也记载了石砚。

古代砚台的材料还有抟土造型再烧制成陶砚的,这一类型的砚台使用也比较普遍,被称为“瓦砚”,唐代又称其为“砚瓦”(米芾《画史》)。这里的瓦是指陶制器具,与后世用于制作古瓦所做出来的瓦砚意思不同。陶砚有六朝时期出土的实物。

此外,从一些诗文等文献中发现还有铜、铁、玉等为原材料的砚台,可见砚台的材料种类繁多。

齐梁时代是六朝文化最繁荣的时期。文学流行华丽的骈文,书法喜好融入自然的杂体书法。文房用具同样喜用华美的东西,这一点在文献中有所体现。例如,梁简文帝的《谢宣赐白牙管启》、吴均的《笔格启》、庾肩吾的《谢赉铜砚笔格启》等,其中的题材细小至笔格、牙制笔管这样的文房用具。其言“雕镌精巧,镂东山之人物,图写奇丽,笑蜀郡之儒生”,形容牙管是极具精巧华美之物。《笔格启》云“烟磨青石,已践孔鲤之坛;管插铜龙,还笑王生之壁”,是指将松烟墨放入青石砚,将笔管插入铜龙之笔格。此外还有梁徐摛的咏笔诗等,由此可知那个时期文房用具的多样化,以及对其独出心裁的华美设计。

将笔、墨、纸、砚作为文房用具中不可或缺的存在的观念,从古至今都未曾改变。唐初开始,文房四宝成为系列用具,兼具形式之美与实用之利,其制作越来越精良,当时的文献已然清晰地合称“笔墨纸砚”。例如,唐初著书名家虞世南的《北堂书钞》,是百科全书性质的著述。在第一百零四卷〈艺文部〉中,专设“笔”“墨”“纸”“砚”四条,收录与之相关的故事。欧阳询《艺文类聚》第五十八卷〈杂文部〉中,设有“纸”“笔”“砚”三条,列举与之相关的诗赋、赞铭与书启。不过,唯一没有提及墨。唐代中期,徐坚奉玄宗勅编辑的《初学记》第二十一卷〈文部〉中,设有“笔”“墨”“纸”“砚”条目,并收录与之相关的故事、遗文,内容较之前的二书更多。后至宋初,苏易简在编纂《文房四谱》时,大概多借助于唐代这些类书。

翻阅《文房四谱》,可见唐代涉及文房四宝的文学作品非常多。选择其中一些列举如下:

笔

贾耽 虞书歌

张碧 答张郎中分寄翰林贡余笔歌

白乐天 鸡距笔赋

窦紃 五色笔赋

僧贯休 咏笔诗

白乐天 紫毫笔乐府词

韦充 笔赋

卫公李徳裕 斑竹管赋

韩愈 毛颖传

魏传公 选笔铭

周朴 谢有人赠笺纸并书

段成式 寄温飞卿葫芦管笔往复二首

陆龟蒙 石笔架子赋

陆龟蒙 哀茹笔工辞

段成式 寄余知古秀才散卓笔十管软健笔十管书

余知古 谢段公二色笔状

殷元 笔铭

孔璠 笔赞

文嵩 四侯传 管城侯毛元锐传

砚

杨师道 咏砚诗

李贺 青花紫砚歌

韩愈 瘗砚文

张少府 石砚赋

黎逢 石砚赋

吴融(字子华) 古瓦砚赋

王嵩岳 孔子石砚歌

李琪 谢朱梁祖大砚瓦状

僧贯休 咏砚诗

刘禹锡 赠唐秀才紫石砚诗

文嵩 石墨侯石虚中传

纸

薛道衡 咏苔纸诗

韦庄 乞彩笺歌

僧齐己 谢人赠棊子彩笺诗

舒元兴 悲剡溪古藤文

周朴 谢友人惠笺纸并笔

段成式 与温庭筠云蓝纸绝句并序

文嵩 好畤侯楮知白传

墨

张仲素 墨池赋

李白 酬张司户赠墨歌

僧齐己 谢友惠墨诗

段成式 送温飞卿墨 往复书十五首

文嵩 松滋侯易玄光传

这些作品多为题咏、赠送所作的诗赋歌赞。其中,韩愈的《毛颖传》、文嵩的《四侯传》等作品中,将文房用具拟作人,以传记体的形式、诙谐的口吻为文房四宝作传,引人注目。将文房用具当作人一样来对待,不禁让人想到这样的鉴赏方法已然深入人心。

考察砚台发现,唐代承袭了六朝之风,居多的仍是风字砚与圆面砚这两种。日本正仓院珍藏有一块青斑石风字砚,是用精美的青斑石做成六角形状,中心嵌入陶瓷的风字砚。很明显,这是唐代风字瓦砚,也是作为实物能够眼见确认的一例。米芾《砚史》中提到的晋人风字砚,想必就是这样的。可以这样认为,风字砚一直到唐代都沿用了同样的样式。在日本国内,风字砚从奈良时代至平安时代皆有,可能其他时期也有传存。

圆面砚也有实物流传。一块唐三彩的圆面砚,旧藏于横河民辅氏,今藏在东京国立博物馆内。这块砚台表面圆形,周边围绕着沟槽,在中心处放上墨汁后,墨汁会流入周边的沟槽。下部是台座,有多个支脚。米芾曾提到过十蹄圆砚,一般会想到指十个支腿的圆面砚,但或许就是这样多个支脚的呢。这样的砚台在新罗烧陶砚中也曾出现过,不过,新罗烧中是有盖子的(原总督府博物馆藏品,参照《砚墨新语》)。像这样中心部做凸起、墨汁流入表面周边的沟槽内的砚台,也被称为“辟雍砚”(米芾《砚史》)。中国古代学校(称为“辟雍”)建筑的样式是将水引入周围,此砚因此而得名。这种形式的砚台,在清乾隆时期又被称为“石渠砚”。

有一块传入日本的圆面砚,非常有名,即河内道明寺所藏的天满宫白磁圆面砚。其状大小适中值得称赞,据传是菅原道真用过的砚台。此砚并非日本制造,而是唐朝的舶来品。这块砚台的确呈现唐代十蹄圆面砚的形态,然而遗憾的是砚台底部有所磨损。

可见,至唐代,大致流行风字砚与圆面砚这两种砚台。日本也深受影响,从奈良至平安时代留存下来的只有风字砚与圆面砚。

然而,除却以上两种,唐代还有其他各种各样的形态。其中,有一种唐三彩仿山砚(《人民中国》1963年第2 期)。据说,这块砚台是从陕西省唐代墓中发掘出来的。此砚仿山岳之状,山顶上有一只鸟,山麓有蓄水的小池,其形类似宋代流行的砚山。将砚台作成立体山水的形式在宋代被米芾等大家所喜,然而事实上,其形式在唐代就已经开始发展。

据米芾《砚史》记载,唐代墓中曾出土一方莲叶形的砚台,取莲叶之形而作,中心呈凹陷的形状。由此显示出唐代已经开始制作形式多样的砚台。

唐代另有名为“澄泥砚”的砚台,以河中沉淀的细粘土精制其形,再放入陶窑内烧制而成。无论材料还是制造方法都比石砚更加精巧细致,而且更容易出墨色。在古代因被视为良砚而备受珍重。关于制造方法,苏易简的《文房四谱》与米芾《砚史》中,都有非常详细的解说。因为产自河南省灵宝县䝞州的澄泥砚质地优良,因此,唐人将䝞州的澄泥砚视为砚品第一(《砚笺》卷三,引自欧公语)。日本著名文房用具收藏家汤川玄洋七石翁藏有一方伏地虎形状的澄泥砚,作为名品而广为人知。

澄泥砚被做成多种样式,在好事人之间流传,模仿汉瓦形式的瓦形砚样式在唐代也很流行(《砚笺》)。《西清砚谱》中,收录了属陶砚类的澄泥砚的石渠、虎符以及其他形制的作品。

将古瓦直接做成砚台,以及模仿古瓦的形状做成的砚台,皆被载入《文房四谱》中。据此可以推断,大概唐代之前就已经开始使用这类砚,其中一例为未央宫瓦头砚。未央宫是丞相萧何于汉高祖七年(前200)在长安主持修建的壮丽无比的宫殿。宫殿瓦上刻有铭文“汉屏天下”“长乐未央”“长生无极”“万寿无疆”“太极未央”等句。用这些瓦当铭文作为砚台的装饰,颇为增添古雅的情趣。因为原瓦稀缺,多数都为仿制品。近旁的藤田美术馆中有两面砚台,分别刻有“永受嘉福”与“汉屏天下”。图录如钦定《西清砚谱》卷首,载有汉未央宫东阁瓦砚与汉末未央宫北温室殿瓦砚。一个是中央稍高的平瓦上刻有砚池,一个是筩形瓦的表面上作砚池,筩头有半瓦当的雕纹,背面刻有“萧何监造”字样。二者都不是圆砚。

古瓦砚中有方名为“铜雀台砚”的,很有名。铜雀台是三国魏曹操修建的台子,建于汉建安十五年(210)河北邺城。铜雀台砚就是用其瓦所制,藤田美术馆收藏有此种砚台。《西清砚谱》卷一〈汉未央宫东阁瓦砚说〉后,记载了六面铜雀瓦砚。这个也是在中间高的平瓦表面上雕制砚池的形式。背面无一例外刻有“建安十五年”的印记。古瓦砚是砚台中最古老的材料,被世人推崇为绝品。

关于唐墨,日本正仓院收藏有唐墨十六梃,为松烟墨。其中有的带有开元四年丙辰(716)的款印,刻有“华烟飞龙凤,皇极贞家墨”的铭文;另有刻“新罗杨家上墨”“新罗武家上墨”等铭文。如果想了解唐墨的形质,没有比这个更合适的。

再说唐纸,正仓院的墨迹中可见色麻纸与白麻纸,还有白麻纸上用毛刷刷出来的彩色飞云,以及飞云间飞翔的燕子、凤凰、麒麟等图案,背面绘制着白色飞云图案的绘纸。飞云是根据飞白的书法笔法制作。这些也是唐纸的制法,非常罕见。

在日本,蜀妓薛涛制作的深红薛涛笺很有名。蜀地益州地方还盛产十样蛮笺。被称为“谢公十色笺”的,有深红、粉红、杏红、明黄、深青、浅青、深绿、浅绿、铜绿、浅云这十种颜色。蜀地自古就是造纸的有名产地,元代费著遗世《蜀笺谱》《笺纸谱》两部著述。

概而言之,唐代皆用加工过的色笺书写。至五代,南唐天子李煜十分爱好书画,他在收集之时,对书法用具也颇有兴趣。他的收藏品上都钤有“建业文房之印”的鉴藏印。现在,在书画藏品中还会看到这个印。例如,唐代怀素《自叙贴》的骑缝也盖有这方印。在其他现存的法贴中,也能看到这个印文。这个印文中的“文房”,如前所述,已经不是掌管文书处的意思了,而是书画、艺术品的收藏鉴赏之地。

李煜特别留心于文房用具,其文房之中用澄心堂纸、李廷珪墨与龙尾砚。澄心堂是南唐烈祖李升的书斋名,可见李煜承袭了书斋名,并将制成的纸以此来命名。这种纸宛如鸡蛋壳内的薄皮一样,品质优良,被视为纸中绝品。宋代开始,极为珍视这种纸。曾见过书画中用过这种纸。明代文房书《考槃余事》中有使用宋版澄心堂纸的记载,据说十分精美。从清代开始,乾隆皇帝制作了这种纸的仿制品,现在有时还能见到。用泥金在澄心堂纸上画出山水、花木等底样,非常精美。墨工李廷珪是南唐易水人,后移居至安徽歙州。原名奚庭珪,奚鼐之孙,后被赐姓李,改名为廷珪。他家世代制墨,至廷珪这一代名气大振,被推崇为宋代以来第一制墨高手。所制的墨坚如玉,有犀角般的纹理。署名印有“邽”字则为最上品,印有“圭”次之,印有“珪”再次之。宋代李孝美的《墨谱》中,用图谱对李廷珪制作的墨进行了说明,其中有一个表面为龙的图案,署名为“歙州李廷珪造”。

所谓的“龙尾砚”,是用江西省婺源县龙尾山产的石头制造的,属于歙砚中品质最好的,又被称作“南唐砚”,作为砚中名品而备受珍视。

以上,澄心堂纸、李廷珪墨、龙尾砚这三种文房用具,自古因为品质优良而被称为文房用具中的绝品。

至宋代,伴随着文学的发展,自唐五代培养起来的欣赏文房用具的趣味愈加浓厚。

宋初,苏易简撰写的《文房四谱》于986年成书。苏易简出身名门,其家族四代连任宰相,并且还因其丰富的书画收藏而闻名。其家族收藏的书画名品,有不少至今仍为人熟知。这些收藏在宋代米芾的《书史》中有非常详细的记载。《文房四谱》最初名为《文房四宝谱》,后改为《文房四谱》。其中,将笔、墨、纸、砚分为四宝,将各自相关的叙事、制造、杂说、辞赋,分成历史上的片段记录、制作方法、故事逸话类、文学作品等四个部分,详细列举相关文献。这四种文房用具各自的发展历史怎样,制作方法如何,古代人的故事逸话中记载了哪些有趣的事情,以文房用具为题材的诗文、赞铭、表启等是怎样表达的,所有这些全部可以通过这本书得以概观。可以说,这正是鉴赏文房用具首先应该阅读的书。

宋代是文学艺术勃发时期。这一时期兴起了金石学,对钟鼎彝器等古器物的研究兴盛并出现了相关专门著作。此外,同时期还出现了玉器等专门著作。以文房,即书斋为中心,文人学者将这些研究与趣味进行了充分发挥,又多用谱录的形式记述传世。文房用具的相关研究自然不言而喻。

有关砚台的著述如:欧阳修的《砚录》、米芾的《砚史》、唐询的《砚谱》、唐积的《歙州砚谱》、无名氏的《端溪砚谱》、高似孙的《砚笺》、无名氏的《砚谱》、李之彦的《砚谱》、无名氏的《歙砚说》、无名氏的《弁歙石说》等,多为谱录的形式,其中一些后以图谱的形式成为插图类著述。文房用具的鉴赏经这批谱录而流行开来。

文房用具中,最受到重视的是砚台,据说砚中上品为宋砚。在此再次回顾砚台相关的内容。

用石材制作砚台,如前所述在六朝已经出现,广泛普及却是在唐中期之后。在此之前,或许没有发现能够普遍使用的石材,这段时间主要使用陶制的风字砚或圆面砚。唐玄宗开元年间,江西婺源县歙州的砚台问世,首次将优质的石材用于砚台制作上。另有一说,制砚使用的优良石材是始于唐初武德年间(618—626)的端溪(广东省高要县)。此说法根据宋代苏东坡之言而来,被载于清代计楠的《石隐砚谈》中,然不知其确切与否。从文献记载可知,唐代中期,端砚已然开始使用(参照下文),因此能够确认唐代已有端砚。总之,歙州与端溪的两种石材至唐代已经面世,石砚终于作为正式的砚台材料开始发展起来。

歙州和端溪的两种石材比较起来,歙州的较早受到重视。南唐时期李后主设置制作官砚的官吏,即砚务官,采用歙州的龙尾石制造其喜欢的砚台,所用石材想必十分精优。至宋代,在欧阳修珍藏的砚台里就有南唐的官砚。一块呈四方形的浅平砚台,石质非常优良。于是,欧阳修云,砚之石材歙州较之端溪更胜一筹。然而,《文房四谱》载,歙州山有石,俗称“龙尾石”,匠人用此制砚,还说次于端溪,将端砚置于上位。据此可知,端溪和歙州砚台之优劣难以判定。

歙砚多姿多彩的石理纹样也值得称赞,如金星、银星、螺纹、丝刷等纹理。对此,米芾在《砚史》中有所提及,唐积在其专门著作《歙州砚谱》中也有说明,南宋末年赵希鹄所著的《洞天清禄集》中亦有详细的记述。

对于砚台的石理纹样,从原本被视为石之瑕疵,到现在因石材的纹理而被人称赞,多是因匠人借助娴熟的手工艺技巧,巧妙地将石理纹样纳入砚台的景色之中。

试举一例,如左近能见的“七襄报章砚”(藤田美术馆藏),就是歙砚中较好的一例。石砚中间有两根银线延伸,两颗金星闪耀其上,底纹上还有闪闪发光如星星样的纹理。如以水濡湿,刚才的风景则更加清晰。此砚的石纹简直像事先设定好的,其纹理恰如七夕银河星空。《诗经·小雅大东》云“跂彼织女,终日七襄”,意思是七夕织女用七襄织布机在织布,“虽则七襄,不成报章”,说织女虽用七襄织布机织布,却织不出布的纹样,此砚之名由此而来。这是巧妙地利用了歙州石质纹理以及颜色而制成的一块名砚。据说是江户时代从中国传入日本的,原本由池大雅珍藏,他出门旅行也要随身携带。关于这块砚台,在鸟羽希聪的《和汉研谱》卷三中也有记述,被提名为“银河研”,这是一块自古流传下来为数不多的名砚。明治十年(1877)二月十五日,天皇巡幸京都大阪铁路开通仪式,彼时恰逢西南战争,这块砚台被放置在大阪的内阁行署内。据说当时被放在大阪府厅,附加当时的名家如长三洲、小林卓斋、谷铁臣、田能村之人、山中信天翁、妻鹿友樵等所写的题跋,供天皇御览。此砚台时由内海有竹收藏。

接下来看一下端砚。唐中期人李贺(791—817),在其《青花紫石砚歌》中有“端州石工巧妙如神,踏天磨刀割紫云”一句,明确记载了端州之名。另外,在与白乐天齐名的诗人刘禹锡(772—842)的《赠唐秀才紫石歌》中亦有“端溪石砚人间重,赠我应知正草玄”。这就证明端砚的使用在唐代中期也就是9世纪初期之前就开始了。《澄怀录》中记载了杨雄草玄砚,“正草玄”即为所指。

其后,端溪石逐渐受到重视。宋初,将此地砚台作为贡品献给宫中成为惯例,被称为“贡砚”。《文房四谱》中详细记述了端溪石产出的状况,连石中之眼、金线文等都进行了叙述。

此外,欧阳修《砚谱》载“今见官府典史,以破盆甕片研墨作文书尤也”,记录了官署的役人将陶器破片充当砚台写文书的情形。与此相对,仁宗以前的史院役则被赐予用端溪石制作的官砚。这些官砚是由当时被视为端溪坑中最高级的下岩坑里采集的上等石材制作而成。其形从“風”字变化而来,下部做成幅度稍宽的凤池砚型,无支脚,有的边上有刻花纹,中心雕刻着鱼、龟等纹样。这种砚台在米芾的《砚史》中有所记载。

端砚盛行始于北宋末年徽宗皇帝时期。据赵希鹄《洞天清禄集》所载,与歙砚相比,端砚居于上位。南宋以后,端砚愈加流行,至明代,新坑的开发进一步推进。

实际上,砚之石材不仅限于端、歙两种,其他还有很多种类。米芾的《砚史》中记录了各处利用珍贵的石材制成的砚台。其中,青州的红丝石、洮河(陕西省临洮县)的绿石、淄州(山东)石砚等,这些闻名天下的石材,产地范围之广甚至辐射了全国各地。也有用玉制作的砚台,前文出现的《古玉图谱》中刊载了不少自古以来玉制的砚台。

至宋代,风字砚也从开始流行的形态逐渐演化出多种形式。最初风字的腰部稍稍变细。随后,下部更加开阔,呈现斧头的形态。同样被称作“风字砚”,随着时代的变迁其外形也随之变化。圆面砚也同样如此,至宋代虽作为砚台的一种,但外形也发生了各种各样的变化。与圆面砚一样,但周围变成蓄水的形式被称为“辟雍砚”,一般还有四个角,也有八个角的,不过普通的砚台采用长方形的平面样式。风字砚中向前微倾的种类逐渐消失,这是因为人们开始把砚台放在书斋的桌子上使用了,人们写字的习惯从席地而坐逐渐演变成坐在凳子上进行。长方形的砚台成为最基本的形式,一般流通的砚台,有墨道与砚池之形,其上刻有铭文或雕刻纹理加以修饰。

宋砚的装饰砚中最有名的是兰亭砚。其正面、侧面及背面都细致地雕刻着兰亭曲水宴的情景和诗文,有的还在背面雕刻王羲之《兰亭序》全文。在日本有多处收藏此种形制(藤井有邻馆、藤田美术馆、绵贯氏藏)。

除此以外,米芾的《砚史》中,还列举了砚台的许多种变化形式。在砚台上钻孔能将笔立其上,还有上面带着刻着凤凰的盖子,砚台表面雕刻着杂花,并施以金泥、红漆的色彩精美的砚台。据说这是五代蜀国王衍的遗物。此外,米芾自己设计了一款砚台,在上面镶嵌像屋顶一样的石头制作出层次,水从这层自动落入砚池,可见其精心钻研。据说,在当时的砚台名产地,精巧雕制的砚台多数都能卖个好价钱。关于砚台形状的名称,宋人撰述的《端溪砚谱》中记载如下:

砚之形制:曰平底风字,曰有脚风字,曰垂裙风字,曰古样风字,曰鳯池,曰四直,曰古样四直,曰双锦四直,曰合欢四直,曰箕样,曰斧样,曰瓜样,曰卵样,曰壁样。

风字砚底部呈扁平的样式,有支脚,另从风字砚的变形、以及类似形式的砚台等占砚台总数的一半左右来看,想必宋代还是相当流行带有古风的风字砚台。

对于宋代砚台鉴赏而言,以尊重所思所想为主流,也是这个时代最大的特色。思想、文艺在所有的领域内均被认可。关于砚台,从六朝至唐代一直重视其工艺上的美感,至宋代,石材本身的材质才得到深层鉴赏。石材的鉴赏,首先要抓住其本质,才能品味其天性之美。如歙砚的石理纹样、端砚的眼等,都是深入观察石材特有性质的结果,这也充分体现出这个时代鉴赏的特质。

接下来谈一谈墨。与砚台相比,以墨为题材的著述较少。不过,还是出现了如潘谷这样的制墨名工,也出现了鉴赏水平达到了一定境界的人。

《墨经》,如同唐代陆羽《茶经》记述茶那样,对墨从各个方面进行记录,是一部体制完备的著述。制造法、鉴定法,及其相关的故事、保存法、作者等这些内容都按照体裁分类整理,有条不紊。有这样一本书在手,关于墨的任何内容基本都能完全理解了。

从墨的材料而言,有松烟墨与油烟之别,一般认为,松烟古老,而油烟较之出现稍晚。据说油烟墨起始于南唐李廷珪,也有人说是后人所做,未有定论。《文房四谱》还记载了一种墨叫“麻子墨”,大概是用胡麻油制成的。若是这样,那么可以判断宋初已有油烟墨了,或许还可以追溯到更早。在北宋绍圣时期李孝美完成的《墨谱》中,记载着松烟与油烟两种墨的制法。宋代晁说之的《墨经》中记载了松烟墨的制法,但未提及油烟墨。明代沈继孙的《墨法集要》成书于明初洪武戊寅三十一年(1398),记载了古法只用松烧油,至近代开始烧桐油、麻子油取烟,其他还有皂青油、菜籽油。相比之下,据说桐油所取颜色最好。油烟起源众说纷纭,但即便是在唐宋时代开始使用的,其普及也应该是到了明代才开始。

宋代关于这些趣味性题材的专著涉及各个领域,问世作品莫可指数,例如以石为题材的杜绾的《石谱》,以香为题材的有洪刍的《香谱》、叶廷圭的《名香谱》、陈敬的《新纂香谱》,以酒为题材的有窦苹的《酒谱》、苏轼的《酒经》、朱肱的《酒经》,以茶为题材的有蔡襄的《茶录》、徽宗皇帝的《大观茶论》等小品文,其他如梅、牡丹、芍药、兰花等花木相关著述也不在少数。以文房为中心的趣味生活,伴随着文人学者的深入研究,相关专著陆续面世,可以看出,这个时代的深刻物质本质沉潜于文人学者内心的特质。

宋代著名文人学者中,不乏精于文房用具品鉴之人。作为历史学、金石学的大家,又是唐宋八大家之一的欧阳修著有《试笔》和《笔说》短篇随笔集(参见拙著《中国书论集》),还出了一本专写砚台的书,名为《砚录》。

欧阳修门下的苏轼曾多次为文房用具作跋,后辑名为《东坡题跋》,列举其中一二如下:

余蓄墨数百挺,暇日辄出品试之,终无黑者,其间不过一二可人意。以此知世间佳物,自是难得。茶欲其白,墨欲其黑;方求黑时嫌漆白,方求白时嫌雪黑,自是人不会事也。

近时士大夫多造墨,墨工亦尽其技,然皆不逮张李古剂,独二谷乱真,盖亦窃取其形制而已。吴子野出此墨,云是孙准所遗,李承晏真物也,当以色考之,仍以数品比较,乃定真伪耳。绍圣丙子十二月二十一日书。

石昌言蓄廷珪墨,不许人磨。或戏之云:“子不磨墨,墨当磨子。”今昌言墓木拱矣,而墨故无恙,可以为好事者之戒。

这些记述耐人寻味。从北宋文人学者的题跋集中可以了解到当时士人对文房用具的嗜好以及这些文房用品的制造方法与品质,甚至能知道那些作为制造者的名工巧匠。

米芾是中国极具有代表性的文人之一。他书画收藏甚丰,并长于鉴赏,其书法追慕晋人风格而自成一家,绘画因创新笔法而扬名在外。文房用具自不必说,他对其他方面也显示出极大的兴趣:他将书画古董搬到船上,陈列在身边,一边赏玩一边游玩,世人将此船称为“米家书画舫”,一时传为佳话;他喜石成癖,但凡遇到佳石必定礼拜,因此又有“米芾拜石”的故事流传于世,单从一件事就可以看出他的嗜好非比寻常。他所著的《书史》与《宝章待访录》分别是研究书法与绘画史的著述,文集有《宝晋英光集》。除此以外,还有《海岳名言》《海岳题跋》等。与文房用具相关的研究有《评纸帖》和《砚史》,他的石之趣味在《砚史》中可以得到详细了解。

米芾收藏了一块非常有名的砚山,被称作“宝晋斋砚山”,取自米芾书斋之名,陶宗仪的《辍耕录》中有相关记载。这块石砚原本为南唐李氏所藏,米芾一直将其置于案头赏玩。其形态呈峰峦起伏状,不事雕琢,浑然天成。中有龙池,逢天雨润泽,一滴水入池,十天不枯竭。石之最高峰为华盖峰,下有月岩、翠峦、方谭、玉荀等,汇聚了各种天然景色,极尽盆景石之妙。另外,他还收藏有蟾蜍水注。将这个水注里蓄满水后放在砚台一边,不需借助人力,蟾蜍的嘴里就会吐出水泡,水泡满溢后就会滴到砚台上,如此往复,蟾蜍腹中水尽后便会停止(参照拙著《文房清玩》卷二)。

米芾亦对纸有所精研,《书史》中详细记述了古法用纸。他自己还推出“十纸之说”,即福州纸、越陶竹纸、六合纸、无为纸、河北桑皮纸、六合慢麻纸、饶州竹纸、川麻纸、康王纸、冷金纸,并且对每种纸都尝试着作了评论。此说被刻成书帖,称作《评纸帖》。与对石砚一样,他也努力致力于探求纸之本质。单从这些例子就能看出,宋人对文房用具是如何费尽心思来赏玩的。

北宋最后一位皇帝徽宗,是仅次于前文提及的南唐李后主的风流天子,在对书画古器物的爱好上,超越以往。端砚之取材即来自徽宗在端王时期的封地广州端州。端溪石自唐以来就作为砚之良石而广为人知,端王来到这里后命人发掘良石,做成精优的端砚,其砚台样式被称为“宣和式”。之后,端砚就作为砚台中的最上等品级而受到人们高度评价。

欧阳修的《集古录》问世后,金石学随之兴起,古器的搜集鉴赏也随之兴盛,相关图录被大量刊印,例如薛尚功的《历代钟鼎彝器款识法帖》、吕大临的《考古图》(元祐七年,1092)等。考据研究在徽宗皇帝在位期间达到顶峰,最终王黼等人奉敕编撰的《宣和博古图录》面世。

这一风尚延续至南宋,乾道元年(1165)龙大渊等编辑发行了《古玉图谱》,这是一部玉器集成书,其中包含玉砚、笔管、笔床等各种文房用具,皆为流传有序的物件。第二十至第二十三册为〈文房部〉,收录了砚、笔管、砚山、水丞、水注、水斗、书镇、书尺、刀笔、贝光等各种文房用具。提起文房用具,一般无非列举出笔、墨、纸、砚,其实还有其他各种各样的器物。看到这些精雕细琢的器物,不难想象当时的崇尚之风是多么高涨。

宋代迁都至临安之后,文学与艺术总体上继承了前代的成就,并进一步呈现专门化的倾向,一直由士人支撑起来的文学艺术,逐渐扩展至无名人士之中。文房清玩方面,除了特定的一些人的专门研究以外,还有一个更大的倾向,是将这些趣味仔细整理并使之体系化,试图将其归整为一体,从而能从整体的趣味来看待文房。其中的代表作,是宋末面世的赵希鹄的《洞天清禄集》。

赵希鹄未有详细传记记载,仅在其著作中得知,他为宋宗室出身,庆元年间(1195—1200)曾任湖南长沙太守,淳祐二年(1242)身在临安,据此推断成书时间应该是在此不久之后,大约可定为南宋末期。著书内容包括:古琴、古砚、古钟鼎彝器、怪石、砚屏、笔格、水滴、古翰墨真迹、古今石刻、古画这十个门类,书中还对各个门类的鉴别方法进行了细致解说。这本书中除了琴、碑帖、画幅之外,对砚、古铜器、怪石(盆石)、砚屏、笔格等文房用具也进行了引人注目的说明。序文中说“香茶纸墨之属,既谱载而已,兹不复赘”,可知香茶纸墨也是鉴赏的对象。因此,文房中能鉴赏的物件全被囊括在这一本书中,作者将文房用具分门别类后再整理为一体,然后一一解说鉴别方法。换言之,这种做法是将文房清玩的趣味体系化,将其作为一个整体来对待。此前,虽然已有不少单个的谱录面世,但是,囊括所有并加以体系化的,大概始于这本著作(参照拙著《文房清玩》卷一)。

与上述所记几乎同一时期,林洪的《山家清事》面世。林洪称自己是宋初著名的隐逸诗人林逋(和靖)的第七世孙。在其著述中,为山林隐士提供了怡养饮馔、起居服器及其生活劝诫等方面的参考。其中,有梅花纸帐、打火石、山房三益(菊花、蒲缛、养和)诗筒等,涉及到室内设施、用具等物品。还有鹤的挑选方法、竹的种植方法、插花的加水方法等解说。总之,他描绘了隐居山林的隐士的生活方法,在叙述相关设施与用具的同时,刻画出文人作为山林隐士的性格,以仙人、道人的生活为基调,进一步提高了文人的文雅趣味与清净的精神追求(参考拙著《文房清玩》卷一)。林洪另有以食物趣味为主题的著作《山家清供》,他在日本作为馒头的创始人而为人所知。

宋代唐子西《家藏古砚铭序》曰:“笔之寿以日计,墨之寿以月计,砚之寿以世计。”虽说这只是说明笔、墨、纸、砚寿命的内容,其思考的根源却有玩赏文房用具是为了怡情养性之意。

此外,宋代陈槱著有《负喧野录》。这部著作从石刻碑帖到书法,再到笔墨纸砚都有详细的记载,从中可以了解品种以及制作方法(参照拙著《文房清玩》一)。

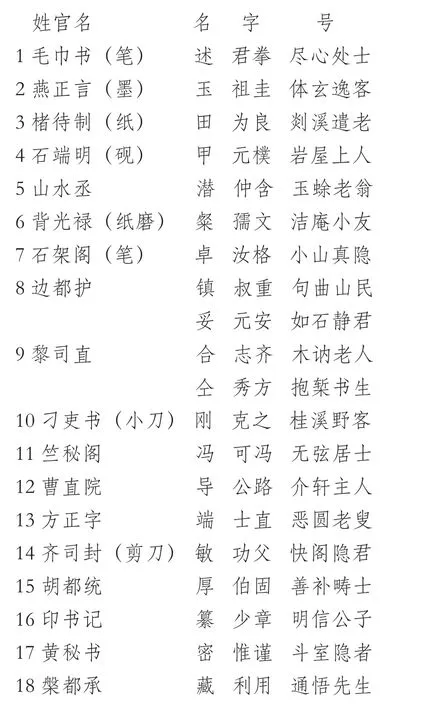

林洪还有一部著述《文房图说》,书中以图示的形式描绘文房用具,并且每个都做了题赞。他在题赞中将文房用具比拟作人,冠以姓名,授以官位,将其作为真人来看待,为其作小传。这与前文列举的唐代文嵩的《四侯传》、韩愈的《毛颖传》等用了同一种方法,但其所作中添加了图示,内容更加充实,整体更加完善,进一步推进了前人成果。此时,饱含爱意赏玩文房用具,简直就像看见吾家之子与刚结交的朋友。

品名目录如下:

元统二年(1334),罗先登作了续编,又增加了如下十八种:

借由这些,可知作为书斋日常用品的文房用具的所有品种。一边想象这些物品陈列在书斋中究竟是怎样的一种情景一边阅读此书,甚好。之后,明代顾元庆所著的《十友图赞》继承了这种著述的体例与内容。

宋代建立起来的系统性的文房用具趣味,历经元代,至明代,伴随着这个时代的文化发展,时尚水准的提高,朝着更加繁荣的方向前进,鉴赏方法也随之更加深入,更加详细。正如明人有清供的嗜好那样,这个时代的特色是文人的趣味性愈加显著不同。于是,对各种事物的趣味,诸如文房用具中的各种器物、香茶花木等相关著作大量涌现。其中有数本总括文房清玩概说的著作,最能体现那个时代的研究盛况。

其中之一是明初洪武二十一年(1388)曹昭所著的《格古要论》。分古银器、古画、古墨迹、古碑法帖、古琴、古砚、珍奇、金铁、古窑器、古漆器、锦绮、异木、墨石等十三门,各部门下又细分条目,他还详细论述了各种器物真赝优劣的鉴赏知识。此后的天顺三年(1459)他又有所增补,使内容更加丰富。

这个时代的文房清玩至末期的万历年间达到顶峰。万历十九年(1591)高濂作《遵生八笺》,成为最具代表性的著述。

全书分为八笺:一、清修妙论笺,二、四时调摄笺,三、起居安乐笺,四、延年却病笺,五、饮馔服食笺,六、燕闲清赏笺,七、灵秘丹药笺,八、尘外遐举笺。

第一笺是列举道释二家格言从而解释养生之道,第二笺是四季养生法,第三笺是以养生为目的的生活上的诸设施、器具,第四笺是健康长寿法,第五笺是饮食,第六笺是古器碑帖、文房用具等赏玩品以及花木,第七笺是服药与处方,第八笺列举历代百位隐士事迹。文房清玩有助于怡情养性,光看条目就知道这些内容皆为修身养性编纂的。与前文的《山家清事》描述仙家生活中伴随着文房设施与各种用具相同,在这部著述的结尾中,高濂列举了隐逸的仙家事迹,从中可以看出他的追求。

万历三十四年(1606),陈继儒刊发的《宝颜堂秘笈》中收录了《考槃余事》,该书被认为是屠隆编纂,但查阅其内容后发现该书以上述的《遵生八笺》与《格古要论》为基础,借其文而作,题名为屠隆,实际并非是屠隆执笔的著述,恐怕是卖书者假托屠隆之名而编纂的。

其内容由十六笺构成:一、书笺,二、帖笺,三、画笺,四、纸笺,五、墨笺,六、笔笺,七、砚笺,八、琴笺,九、香笺,十、茶笺,十一、盆玩笺,十二、鱼鹤笺,十三、山斋笺,十四、起居器眼笺,十五、文房器具笺,十六、游具笺。

该书涉及文人生活的方方面面,就精选框架将其归纳成体系这一点而言,可谓在同类的著述中十分出色,故而自古至今都深受日本人喜爱(参考拙著《文房清玩》卷二)。

该书列述了文房用具,包括笔格、砚山、笔床、笔屏、笔筒、笔船、笔洗、笔觇、水中丞、水注、砚匣、墨匣、印章、图书匣、印色池、糊斗、蜡斗、镇纸、压尺、秘阁、贝光、叆叇、裁刀、剪刀、途利、书灯、香橼盘、布泉、钩、箫、麈 、如意、诗筒与葵笺、韵牌、五岳图、花尊、钟、磬、禅灯、韵谱、数珠、钵、番经、镜、轩辕镜、剑等四十五种。

文房用具包括的器物,几乎在这里聚齐。其中有对这些器物好坏逐一鉴赏识别的内容,关于文房用具也有深入涉及与细微解说。

至明末,这些趣味愈加洗练。文徵明的曾孙文震亨著有《长物志》,是典型的代表作。

内容分为以下十二卷:一、室庐,二、花木,三、水石,四、禽鱼,五、书画,六、几榻,七、器具,八、衣饰,九、舟车,十、位置,十一、蔬果,十二、香茗。

文震亨不愧是从那个时代最具代表性的文人世家出身,该书在内容上经过精选和细致整理,兴趣爱好更加讲究,又能做到行文优雅。若想了解明代文人理想的趣味生活状态,此书是不二之选。

开篇〈室庐〉序中说:

居山水间者为上,村居次之,郊居又次之。吾侪纵不能栖岩止谷,追绮园之踪,而混迹廛市,要须门庭雅洁,室庐清靓,亭台具旷士之怀,斋阁有幽人之致。又当种佳木怪箨,陈金石图书,令居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦。蕴隆则飒然而寒,凛冽则煦然而燠。若徒侈土木,尚丹垩,真同桎梏樊槛而已。志《室庐》第一。

然后分门、阶、窗、栏杆、照壁、堂、山斋、丈室、佛堂、桥、茶寮、琴室、浴室、街径庭除、楼阁、台、总论等细目,解说其构想。居住山水之间最为理想,如果达不到,最低限度也要门庭雅洁、室庐清净,以脱离俗世、进入清净山水之境为宗旨。每个趣味的清雅,都有可取之处。清心、远离奢侈、进入寡欲境地的清纯,可以说除此再也没有可以达到与之相称的高尚趣味了。

卷七〈器具〉这一章收录了文房用具类内容。其序云:

古人制器尚用,不惜所费,故制作极备,非若后人苟且,上至钟鼎、刀剑、盘匜之属,下至隃糜侧理,皆以精良爲乐,匪徒铭金石尚欵识而已,今人见闻不广,又习见时世所尚,遂致雅俗莫辨,更有专事绚丽,目不识古,轩窗几案,毫无韵物,而侈言陈设,未之敢轻许也。志《器具卷》第七。

列举了如下器物:

香炉、香合、隔火、匙筋、筋瓶、袖炉、手炉、香筒(以上是香道具)。

笔格、笔床、笔屏、笔筒、笔船、笔洗、笔觇、水中丞、水注、糊斗、蜡斗、镇纸、压尺、秘阁、贝光、裁刀、剪刀、书灯、灯、镜、钩、束腰、禅灯、香櫞盘、如意、麈、钱、瓢、鉢、花瓶、钟罄、杖、坐墩、坐团、数珠、番经、扇坠、枕、簟、琴、琴台、研、笔、墨、纸、剑、印章、文具、梳具、铜玉雕刻窑器总论。

文震亨认为器物制作上古人雅致,而现在衰退到华美通俗的地步。在品种上,与《考槃余事》相近,但整体上而言,这本书的趣味更高一筹。

明末张应文撰文、其子张丑润色的《清秘藏》,也是文房清玩鉴赏用的参考书,连同《考槃余事》一起,二者自古以来就被日本奉为至宝。

文人趣味至明代达到鼎盛,文学作品中出现的小品文逐渐被人们接受。公安派三袁,即宗道、宏道、中道三兄弟及其相知好友的作品,被称为“文房小品文”。其宗旨是从文人的文房生活中脱离出来。他们的学说尊重性灵,以妙悟为主,作品中洋溢着清雅与性情。

袁宏道所撰的《瓶史》不仅解说了插花的技法,还从文人的立场出发发扬其高尚的精神,可以说是那个时代的代表作(参照拙著 《文房清玩》卷三)。张丑的《瓶花谱》也是一部关于插花的优秀著作。

明代文房清玩的特色在上述《格古要论》《遵生八笺》《考槃余事》《长物志》这些优秀的著作中均有体现,即广泛收录古人的著说,并将其按照同一个题材进行整理归纳,再加上那个时代的爱好,又显示出一种整体意图。同时代的书画方面也一样,著者在广泛学习古人基础上再提出本身的想法是非常普遍的倾向。书法方面,收集法帖的集帖也大量涌现,藏家正是这样从广泛的好古趣味出发,然后进一步加深鉴赏水平。从另一方面也说明,当时社会安定与经济繁荣正作为背后的巨大力量支撑着文化的发展。

与宋代相比,明代专门性的文房小品比较少,但趣味性逐渐扩展加深。其中,与那个时代流行的茶相关的小品文数量最多,这是不逊于宋代的盛况。特别是随着新兴的煎茶的潮流,大量著述面世。诸如陆树声的《茶寮记》、田艺衡的《煮泉小品》、冯时可的《茶录》、屠隆的《茶箋》、屠本畯的《茶笈》、许次纾的《茶疏》、顾元庆的《茶谱》、张丑的《茶经》、毛一相的《茶具图鉴》等等,数不胜数。

文房用具里,《墨谱》的出现引人瞩目。制墨有名的工匠,宋有潘谷,元有朱万初,明有程君房、方于鲁等。程、方两家出了很多有名的工匠,制墨方法也逐渐趋于精良巧妙,两家皆撰写《墨谱》并作刻本于世,使墨的鉴赏也流行起来。

说到墨谱,仅仅将墨的外形及其装饰的匠心、铭文表现出来,很难显示出墨的实质。发挥墨的商标的作用,将墨谱与实物互相对照,从而起到参考作用的,是比较少的。

方于鲁著有《方氏墨谱》,程大约著有《程氏墨苑》。程氏墨谱里因为含有基督图像的部分而被列为禁书,传世极少。除此以外,还有方瑞生所著的《墨海》,在这本书中,有关墨之故事的附图较多,内容也极其丰富。

《墨谱》中载入较多名墨,有的至今仍传存于世。据说宣德年间制造的墨品质最好,广为人知的“龙香御墨”就是宣德年间制造的名品。方于鲁的《墨谱》中还记载了“瑞元妙品”,汤川七石翁收藏的就是这种。此外,现在也偶见方、程两家的制墨遗珍。江户幕府末期书法家市河米庵喜爱的收藏品中有“歙藩嘉客墨”,是明墨中比较有名的。集成制墨法的著述有如沈继孙的《墨法集要》,该书著于洪武三十一年(1398),通过图解的方式进行详细记载,书中有很多地方值得参考。

如同墨有墨谱,纸也有笺谱。胡正言所作的《十竹斋箋谱》成书于崇祯十七年(1644),是极其精美的彩色木刻本,鲁迅于1934年12月翻刻。胡正言还作有《十竹斋书画谱》,亦是出色的彩色木刻本,是藏书家爱不释手的善本。通过箋谱,可以从中窥见明代文人的喜好。至清代,翁菘年的《罗轩变古笺谱》面世,继承了胡氏刊本。

关于建筑庭园,崇祯四年(1631),计成著有《园冶》。书中多以图示表示窗格的匠心,格外引人注目。另有张丑的《殊砂鱼谱》,叙述了金鱼的饲养方法,是一篇体现明人丰富趣味的小品佳作。

此外,著名的书画收藏家项元汴著有《历代名磁图谱》,用图示来解说磁制的花瓶、杯子、灯器等器物,通过这本书可以充分了解明人对工艺的喜好非凡。1908年,牛津出版了该书的英译本。

明代专门的文房书没有宋代留存下来那么多,却编集了不少古今文房小品的丛书。《群芳清玩》是明末李瑛(惠时)编集,毛氏汲古阁刊刻。内容如下:

[梁]虞荔《鼎录》[梁]江淹《刀剑录》

[宋]米芾《砚史》[宋]汤垕《画鉴》

[宋]杜绾《石谱》[明]袁宏道《瓶史》

[明]王思任《奕律》[明]张应文《兰谱》

[明]屠本畯《茗笈》[明]毛晋《香国》附《明香谱》

[明]阙名《采菊杂咏》附《菊谱》[明]弋汕《碟儿谱》

附编:

[宋]范成大《梅谱》[宋]欧阳修《洛阳牡丹记》

[宋]王观《芍药谱》[宋]陈思《海棠谱》

[清]方绚《贯月查》[清]方绚《采莲船》

[宋]扬无咎(又名方绚撰)《响屧谱》

还有,茅一相辑录的〈欣赏篇〉(正续),内容如下:

[宋]王厚之《古玉图》《古印谱》[宋]陈抟《希夷坐功图》

[明]高濂 《八段锦图》[宋]林洪《文房图赞》

[元]罗先登 《续文房图赞》[明]顾元庆《十友图赞》

[宋]审安老人 《茶具图鉴》[宋]黄长睿《燕儿图》

[明]屠隆 《游具图》[明]汪汝谦《画舫约》

[明]沈仕《砚谱》[宋]晁氏《墨经》

[唐]司空图《诗品》[明]王世贞《词评》

[明]王世贞《曲藻》[宋]张玉田(炎)《乐府指迷》

[唐]武则天《廻文图》[明]田艺衡《苏蕙兰图》《阳关三叠》

以下略。

像这样,喜好收集文房小品并著书,明显体现了这个时代对艺术文化的广泛涉猎。

明末出现一个名为胡文焕的人,此人文房爱好广泛,编集了《百名家书》丛书。其中收录了《茶经》《茶录》《东溪试茶录》《茶具图赞》《文房清事》《文房图赞》《续文房图鉴》《山房十友图赞》《洞天清禄》《香谱》《山家清事》等文房书。他自己撰写的《文房清事》以及《墨蛾小录》(原作者为胡文焕,学圃山农校刊,光绪十年刊)等,都对实际制作方法作了解说。例如,记载了碑文的写法、拓本的取法、纸的加工方法等各种各样的方法,极为罕见。虽然解说文房用具的不少,但涉及到制造的工艺、技法等内容的极少。从这一点来看,这部丛书具有极为珍贵的价值。

其他如《居家用具》(至元己卯友于书堂刊本)、《居家必用事类全集》(明嘉靖复原本)、《居家必备》(明瞿祐序九十八种本)等,这些明代刊行的丛书中也收录了大量的文房小品。

董其昌撰写的《骨董十三说》,是一篇对古董颇有见解的小文。文中提到古董就是今天的玩物,今天的古董是古人的用品(实用品),古董值得珍视的地方就是它的长寿之处。此外,董其昌认为古董是绝品,发掘出绝品的喜悦与赏玩古董皆有助于祛病延年。其思想的背景与宋以来的思考是一致的,能从中感受到所蕴含的道家思想。文房清玩趣味在整个明代都是顶峰时期,并在这个时代的文化中占据较高地位,从中强烈地反映了唐宋以来的文人性格,也正是这个时代文房清玩形成了整体性。

至清代,政治体制完全改变,文化形态已与前朝有了较大背离。彼时开始兴起倾向于以实证为主的考证学,明人清供趣味已不再占主要地位。然而,清初尚有明末余风,仍有文人出现。明末清初的李渔(笠翁)好戏曲小说,兴趣爱好广泛,具有优秀的艺术涵养。其著作《闲情偶寄》分为词曲、演习、声容、居室、器玩、饮馔、种植、颐养八章,他用潇洒的笔触解说各个部分的文人趣味教养之路。其中,〈居室部〉与〈器玩部〉两章列举了起居室内的设施与装饰,尊重去陈腐而崇尚创新,极力主张从简朴的生活中发现稳健而简素之美。他不落明人俗套,这在历代文人中是一个罕见的存在。

李渔之后,几乎再无类似的著述出现。仅有陈淏子的《秘传花镜》,以园艺为主要内容,亦广泛涉及文房趣味。但也基本沿袭明人而了无新意。沈复《浮生六记》出现得较晚,大约于嘉庆十三年(1808)成书,他对文房清玩饱含深厚感情并对其进行详细描述,沈复寄情于花木园庭院,以清人中不多见的温婉笔触叙事。据此可知,这个时代仍有继承明代文人心性的人。

然而,大势所趋,这个时代较多的仍是延续至明代的文化、重新积累学问的时期。如果翻阅乾隆敕撰的《西清古鉴》《西清砚谱》,就会感觉到这是作为一项国家事业来对待的。书中网罗了历朝历代的名器佳砚,无一遗漏,那种温婉的文人趣味性并没有怎么出现。

这个时代的文房研究著作,因为朝代时间长而出现不少,学者在做学问的同时撰写的小品文值得一读。

试举砚台一例。明万历年间开发了端溪的水岩后,端砚越来越受到人们珍视,清乾隆年间又开发了大西洞。坑中的石材除了现在所知的眼、青花以外,还发现了鱼脑冻、冰纹、蕉叶白、天青、火捺、虫蛙等各种各样的石理纹样。然而,端溪的开发是奉勅而为,民间入手很难。砚之名品大多进入了内务府,收录在《西清砚谱》中。尽管如此,砚台的爱好者不断,关于砚台的砚谱以及研究者也不少。

比如高凤翰的《砚史》(道光王相刻拓本) ,纪昀《阅微草堂砚谱》,唐秉钧的《文房肆考》,吴绳年的《端溪砚志》(乾隆二十二年,1757),何云瑤的《宝砚堂砚弁》(道光十年,1830),吴兰修的《端溪砚史》,钱朝鼎的《水坑石记》,曹溶的《砚录》,施润章的《砚林拾遗》,朱彝尊的《说砚》,高兆的《端溪砚石考》,计楠的《端溪砚坑考》《石隐砚谈》《墨余赘稿》,李兆洛的《端溪砚坑记》等。

砚工中也有不少名匠,如带着匠人精神、非端溪老坑佳石而不可的顾二娘。近期出版的林柏寿的《兰千山馆砚谱》(1966年刊)收录了宋元明清时期的著作,清代名家的占了大半,从中可以品味清代砚台的风尚。在日本刊行的砚书中,也有多个唐砚被收录其中,从早期如石希聪的《和汉砚谱》(宽政七年,1795),汤川玄洋的《精华砚谱》,谷上隆介《宝砚斋砚谱》的第一、二、三册,以及近期刊发的诸家著书中均可看到,此外还可以看到实际的收藏品。我也曾经就大谷秃庵上人旧日收藏的砚台作了《梅花堂砚谱》(《大谷学报》),其中包含了丰富的清人铭刻。砚铭应该被当作文学作品去品读,另外,特别值得注意的是,刻书与篆刻的边款一样,可以从中赏鉴刻法之美。

砚台本以实用为主,唐宋以来,其石材之美也成了鉴赏重点,此外造型趣味、石理纹样、雕文等各种各样的精彩之处也被附加进来。成为后世鉴赏品玩中心的端溪以有眼为据,眼又分为活眼与死眼,石质以锋芒目立为上等,需具备温、润、柔、嫩、细、腻、洁、美八德。仅石材就有这么多详细的观点。再有,谈及使用时又与墨有关,即发墨、著墨的条件。还有一些收藏者在赏玩时会刻上铭文,其铭文与刻铭书法也是鉴赏家不容忽略的地方。随之亦要多方面考虑与水滴、墨床、笔格等各类文房用具相配。鉴赏内容在历史长河中持续深入扩大,又富含文学特色,在文房用具中拥有了如王者一样的地位。一个人拥有数百件藏品并不稀奇,但光就文房用具而言可以说是在收集癖中最厉害的。关于笔,梁同书著有《笔史》,收集了诸多种类的笔。

墨有汪近圣的《墨薮》,借其精美的彩色印刷,可以看到如乾隆御墨这样的独具匠心的实物。

回溯中国历史,对文房用具的赏玩可以追溯到遥远的汉魏晋时代。用“文房清玩”这个词语来表现,则是文人群体出现之后。文人画可以上溯至王维,基于此人的教养、趣味以及生活环境条件而逐渐展开。五代的李煜、宋初的林和靖所处的想必都是以文房、也就是书斋为中心形成的生活。宋代文化以文人学者的书斋为中心,最终成熟,伴随着书斋文化的发展与小品文,形成了这个时代独特的文房清玩文化。赵希鹄《洞天清录集》的成书标志着南宋末期体系化著书的出现。经元入明,这个时代的文人趣味承继宋代并进一步系统化,使审美更加洗练,迎来了文房清玩的第二次高潮。此后清人虽有所继承,但究竟比不上明人清供趣味的水平。

文房清玩的思想具有儒、佛、道的要素,其中尤以道家思想为强烈,喜爱山林的隐士追求理想之乡。任何一个文人无论身处何种境地,他们的感受都是相通的,就是这清净之心。

他们追求爱好的同时,对待世俗,文雅是必须的条件。无论世间怎样变化,文雅,在任何场合、对任何一个文人而言都是相通的。

看似是游玩,却寄托着文人高尚的精神,据此可以发现其价值。也正因为文人具有的高尚精神,文房清玩才得以拥有持久的生命力。

本文译自中田勇次郎,〈文房清玩史考〉,载《大手前女子大学论集4》,1970年,第157—193 页。