高铁网络、城市碳排放强度及空间溢出效应

——来自长三角地区的证据

2022-03-07邓荣荣张翱祥

邓荣荣,张翱祥,陈 鸣

(南华大学经济管理与法学学院,湖南衡阳 421001)

一、引言

为控制温室气体排放,中国在2020 年第75 届联合国大会上提出,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,力争于2030 年前CO2达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和。2020 年10 月,十九届五中全会提出“要加快推动绿色低碳发展,持续改善环境质量”“并在2035 年广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现”。提升生态环境质量,提高低碳经济发展水平仍是中国经济在“新常态”阶段中的一项重要且严峻的任务。

交通运输所产生的碳排放占较高的比重,在等量运输条件下,高速铁路的能耗远远低于公路和航空等其他交通方式,CO2排放量也不及航空运输的十分之一。因而,作为高效低碳的大众化交通工具。高铁的铺设为我国发展低碳经济和建设资源节约型、环境友好型社会做着重要贡献。自2008 年首条高速铁路开通以来,我国陆续开通了多条高铁,截至2020 年底,我国高速铁路运营里程达3.79 万公里,居世界第一位,覆盖95%的100 万人口及以上的城市①数据来源:中国中央人民政府网站:http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/01/content_5556427.htm。。高铁开通增加了各地区城市的通达性,带动了地区的经济发展,经济发展往往伴随着CO2等温室气体的排放,而高速铁路的交通替代作用亦可以缓解能源消耗,降低碳排放。那么,作为一项新型基础设施,高铁的开通在带动城市经济发展的同时是否会对城市碳排放产生影响?若产生了显著的影响,影响方向和大小如何?以上问题亟需实证研究予以解决。

本文主要与两方面的文献密切相关,一是高铁开通的一系列影响效应,二是碳排放强度的一系列影响因素。第一,针对高铁开通的影响效应,现有文献可分为对高铁开通的经济效应和环境效应的研究。前者涉及高铁开通对区域经济增长、产业集聚、科技创新、产业结构等的影响(刘勇政和李岩,2018;颜银根等,2020;王群勇和王西贝,2021;霍鹏和魏剑锋,2021;周文韬等,2021;郑彩玲和张继彤,2021);后者涉及高铁开通对绿色全要素生产率、生态效率、碳排放及环境污染物等的影响(汪克亮等,2021;邓荣荣等,2021;李建明和罗能生,2020;杨思莹和路京京,2020;Cornet et al,2018;Strauss et al,2021)。其中,已有不少文献关注了高铁开通与碳排放的影响及其影响机制,并得出了不一致的结论。一方面,一些研究认为中国的高铁建设降低了碳排放或碳排放强度。例如,Strauss et al(2021)研究发现商业航空旅行的单位碳排放量是高铁的7 倍,近年来中国高铁对航空旅行的替代作用导致碳排放量下降了18%,平均每年节省1200 万吨的净碳排放量;王勇等(2021)研究发现车辆结构及高速铁路是抑制或减少铁路碳排放的主要因素;Chen(2021)研究发现中国高铁通过促进产业集聚和技术创新等渠道降低了能源消费总量和能源消费强度,具有积极的节能减排效果;Jia et al(2021)、Yu et al(2021)与张般若和李自杰(2021)的研究表明,高铁开通和提速均通过优化交通运输结构、推动市场整合、带动产业结构升级等渠道降低了城市碳排放;另一方面,Li et al(2019)和Wang et al(2019)的研究表明高铁的铺设可能促进了沿线城市旅游业的发展和经济的增长,促进了城市人口集聚,并由此增加了城市碳排放和人均碳排放;刘李红和李红昌(2017)研究发现高铁建设通过促进区域协调发展带动了西部地区碳排放的增长;D’alfonso et al(2016)研究发现“伦敦-巴黎”高铁开通引起铁路运输量的增加可能抵消了对航空运输量的替代效应,引起温室气体的增加。第二,针对碳排放强度的影响因素,已有的研究多以平均迪式指数分解(LMDI)法或投入产出-结构分解(IO-SDA)法等对碳排放强度的影响因素进行分解(Hoekstra 和Jeroen,2003),主要因素包括经济规模、产业结构、能源结构、技术进步、人口规模、外商投资等(张友国,2010;郭朝先,2010;李建豹等,2015;王少剑和黄永源,2019;孙丽文等,2020;路正南和罗雨森,2021)。

上述研究多关注高铁运输与航空运输的替代效应对碳排放的影响,因而仅关注了两类运输业的碳排放量(Strauss et al,2021;Yu et al,2021),鲜有研究关注了高铁开通对城市碳排放的影响。因此,本文首先,采用自下而上的系数测算法及自上而下的卫星灯光模拟法两种方法测算了城市CO2排放量,分析高铁开通对城市碳排放强度的影响。其次,已有研究较少关注高铁开通对城市间碳排放的空间溢出影响,而广泛的研究表明高铁开通通过虹吸效应、技术溢出效应等对经济增长、产业升级产生了空间溢出效应(黄振宇和吴立春,2020;赵星和董直庆,2020)。因此,本文认为高铁开通可能对碳排放强度存在空间溢出效应,据此,本文分析高铁开通对周边城市碳排放强度产生影响的机理,并采用双重差分方法的空间扩展形式(Spatial Difference in Difference,SDID)对这一假设进行验证。最后,考虑到城市在高铁网络中的不同地位可能会对高铁开通的减排效应产生调节作用(李建明和罗能生,2020;王群勇和王西贝,2021),本文进一步将双重差分法与社会网络分析法(SNA)结合,实证检验城市在高铁网络的地位如何影响碳排放强度。

本文的研究具有以下边际贡献:第一,探讨高铁开通对城市碳排放强度的影响,并采用夜间灯光数据集进行稳健性分析,使得结果更加可信。第二,已有的研究多忽略了空间因素对碳排放强度的影响,而空间因素对碳排放具有重要影响,忽略空间因素可能导致模拟结果的偏误,本文对高铁开通的空间溢出影响此进行有益探讨。第三,基于城市尺度的研究,可以得出更加精确的结果,并为低碳城市、文明城市等建设提供可靠的参考依据。

二、影响机理分析

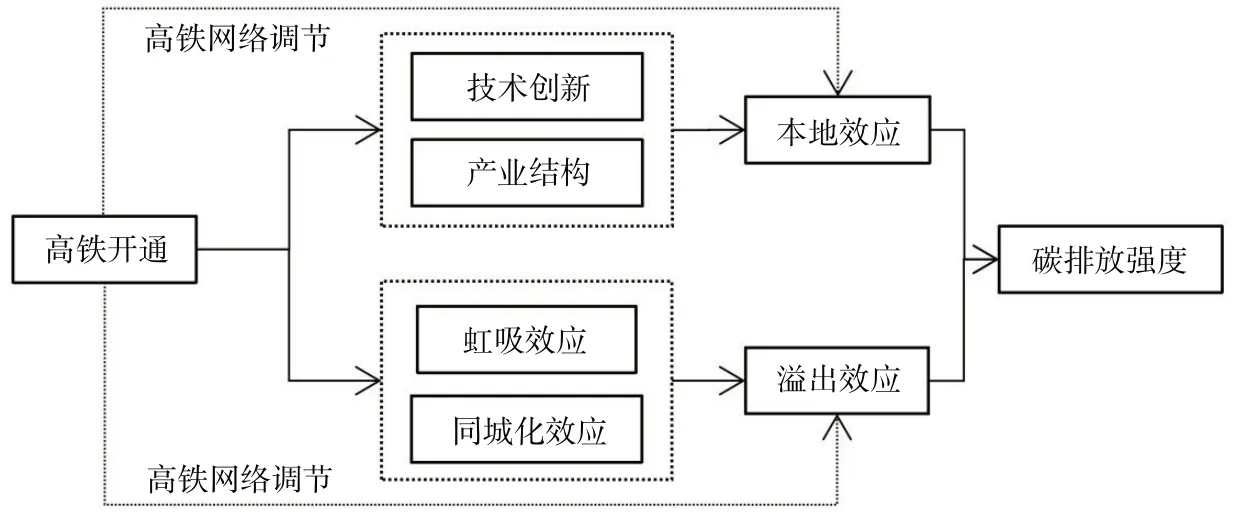

(一)高铁开通对碳排放强度的影响

高铁的开通改变了以往的交通运输结构,对传统的铁路运输和公路运输产生了有效的替代,例如在武广高铁开通前,受京广线运能制约,该线路货运需求的40%得不到满足而改为公路运输;武广高铁开通后,既有线年货物运输能力得到进一步释放,年货物运输能力增加8760 万吨。Yang et al(2018)调查了2007—2013年中国138 条高铁和民航竞争的航线运输量数据,调查结果显示,新的高铁服务的进入导致航空旅行需求增量减少27%,且随着高铁服务时间的延长,高铁服务对航空客流的负面影响往往会进一步增加。与传统的交通运输方式相比,高速铁路具有能耗低,污染小、舒适度高、效率高等优势(李建明和罗能生,2020)。因此,高铁开通可以通过交通增量替代效应产生碳减排效应(张汉斌,2011)。除此之外,已有研究表明高铁开通在技术创新和产业结构优化方面发挥着重要的作用(王群勇和王西贝,2021;邓慧慧等,2020;Jia et al,2021)。而技术创新和结构优化是降低碳排放强度的两条重要途径(张兵兵等,2014;赵丽萍和李媛,2018)。据此,本文认为数字经济可能通过产业结构效应和技术创新效应降低碳排放强度,影响机理如图1 所示,具体分析如下。

首先,高铁开通促进了节点城市产业结构的升级:第一,高铁开通弱化了行政单元之间的贸易壁垒,实现了资源在更广范围的优化配置,整合了区域内的资源,使生产要素流向了效率更高的行业和地区,促进了产业结构由低级向高级转变(王群勇和王西贝,2021);第二,高铁运输本身作为运输服务业,其扩张直接刺激了第三产业的发展,高铁开通强化了地区之间的时空收敛效应,加速了区域间人员的流动,促进了要素流动性较强的服务业的发展,增加了节点城市服务业集聚程度,大量的旅客涌入旅游资源丰富的节点城市,促进了餐饮业、旅游业等服务行业的发展(邓涛涛等,2017;刘勇政和李岩,2018),从而实现产业结构的升级。产业结构升级意味着生产要素和能源均会流向更加高效的部门,整体的能源效率将大幅提高。因此碳排放强度也会随之降低。

其次,高铁开通促进了节点城市的技术进步:第一,高铁开通提升了城市间的通达性,能够缩短商务旅行时间,有利于学术交流活动的举行及知识型人才的跨区域流动,提升了节点城市的人力资本水平,通过人力资本积累效应形成知识创新,促进城市科技水平的提升(吉赟和杨青,2020);第二,高铁开通降低城市间的贸易成本,通过整合资源带来了产业集聚,产业的专业化集聚为企业间的知识技术溢出效应提供了良好的外部性环境,有利于技术扩散,降低了单个企业的研发风险,使企业从溢出效应中获益,促进了整体科技水平的提升(王春杨等,2020);第三,随着高铁节点城市经济收入的增加,城市将增加财政支出,完善基础设施服务,将进一步吸引高素质人才及高端科技行业的进入,从而促进技术水平的提升,形成经济增长与技术进步的良性循环。技术的进步势必会引起经济总量的增加和能源利用效率的提升,经济的增长和能耗的降低将推动碳排放强度的下降。

(二)高铁开通对碳排放强度的空间溢出效应

首先,高铁开通促进了节点城市服务业集聚,创造了大量的就业机会,使劳动力等生产要素向节点城市集聚,对周边城市产生了“虹吸效应”,不利于周边地区的经济增长,同时节点城市服务业投资的增加则会挤占工业生产性投资(张明志等,2019),促使高能耗、高污染产业流向周边地区,实现本地区的“去污染化”,不利于周边地区产业结构升级。黄振宇和吴立春(2020)发现京沪高铁通过虹吸效应促进了高铁沿线城市第三产业的极化发展,溢出效应则表现为沿线一线城市第二产业向沿线其他城市的溢出。因此这种产业结构的动态变化存在于节点城市之间及节点城市与非节点城市之间。

其次,高铁城市对节点城市周边城市产生了“同城化效应”。高铁开通促进了市场一体化进程,形成区域内更大的要素和商品市场,使得各节点城市与非节点城市之间各种要素资源流动更加频繁,强化各地区的专业化生产能力,如此,由高铁站点向外辐射,产生“同城效应”,促进了区域要素资源的优化配置,从而提升了周边地区的生产率及资源利用效率,产生了正向的溢出效应。其次,根据增长极理论,在一个空间内,由于城市间的创新水平差异,导致经济增长集中在某一中心极点上,随后会通过各种渠道产生扩散效应(高华荣,2018)高铁作为一种现代化基础设施,其开通促进了这种扩散效应的发挥,促进了知识技术在空间内的溢出,有利于节点城市周边城市技术水平的提升。

(三)高铁网络的调节作用

而节点城市在所有城市中的角色与地位则会调节高铁开通的本地效应和溢出效应。网络分析中的度数中心度衡量了某一城市通过高铁相连的其他城市的数量,度数中心度越高的城市,其交通脉络更加发达,与其他城市的通信能力将更强。因此度数中心度越高的城市与其他城市物质流和信息流将更加频繁,人力资本更易流向该城市,从而提高该城市的科技创新水平和经济发展潜力。网络分析中的接近中心度衡量的了某一城市通过高铁到其他城市的平均距离,接近中心度更高的城市到其他城市的时空距离将更短,将会拥有更加广泛的视野,可以选择引进更佳的生产技术和管理经验,从而促进技术水平和管理水平的提升,同时,劳动力人口向中心城市的集聚势必会引起服务业投资的增加,促进了第三产业的扩张,加速产业结构的升级。因此,对于度数中心度和接近中心度更高的城市,高铁开通的碳减排效应更明显。高铁开通对碳排放强度的影响机理如图1 所示。

图1 高铁开通对碳排放强度的影响机理

三、研究设计

(一)研究区域与数据来源

长三角地区作为长江经济带的龙头,是我国经济最为发达的地区之一,其规划包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省,由41 个城市构成,同时,长三角是我国高铁网络最密集的地区之一,截至2018 年,先后共有31个城市建成高铁站,占城市总数的75.6%,为本文研究高铁开通和高铁网络对碳排放强度的影响提供了优良的样本。2016 年6 月,《长江三角洲城市群发展规划》要求全面推进绿色低碳生态城区建设。2018 年11 月,长三角一体化战略上升为国家战略,要求建立区域间协调机制,引导低碳产业,弥补低碳发展的短板。高铁作为一种高效率、低能耗的新型基础设施,其建设不仅促进了区域交通一体化,而且势必会对城市低碳经济的发展产生影响,研究高铁开通、高铁网络对长三角地区碳排放的影响具有重要的现实意义和参考价值。本文中的经济统计数据、能源消费数据来源于2007—2019 年的《中国城市统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。

(二)计量模型设计

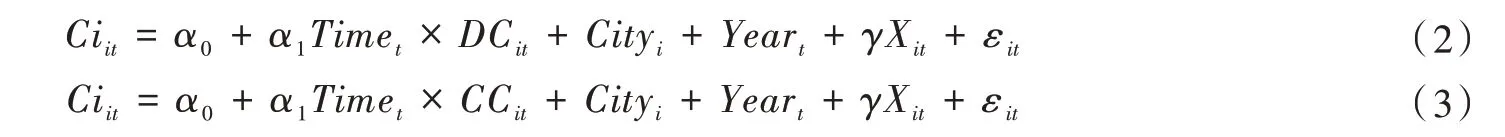

本文拟采用在政策评估领域应用较为成熟的双重差分方法(DID)进行基准模型设计。基于准自然实验的双重差分方法可以很大程度避免内生性问题的困扰。多期DID 模型设定为

其中:Ciit为i城市在t年的碳排放强度,i=1,2,…,N,t=1,2,…,T;Cityi为城市固定效应;Yeart为时间固定效应;DIDit为高铁开通虚拟变量,DIDit=1 表示城市i在t年高铁已开通,否则DIDit=0;系数α1即为双重差分结果;Xit为一系列控制变量;ε为随机误差。

其次,参考Moser 和Voena(2012)构建双重差分模型的经验,借鉴社会网络分析方法(SNA),通过计算节点城市连续型变量的度数中心度(degree centrality,DC)和接近中心度(closeness centrality,CC)来衡量节点城市在网络中的角色和地位,以此来有效识别高铁开通对城市碳排放的异质性性处理效应。具体如式(2)和式(3)所示:

其中:Timet为时间虚拟变量,开通高铁的城市在开通后的年份取Timet=1,高铁开通前的年份取Timet=0;其他变量定义与式(1)相同。

(三)主要变量定义与数据描述

1.被解释变量

被解释变量为碳排放强度,采用CO2排放量与地区生产总值的比值来表示,借鉴张华(2020)、吴建新和郭智勇(2016)的研究将总CO2排放量(TC)分为三个部分:TC=Ce+Cg+Cl,其中Ce指的是城市用电所产生的CO2排放量,Cg指的是城市天然气消耗所产生的CO2排放量,Cl指的是城市液化石油气消耗所产生的CO2排放量。参考I0CC(intergovernmental panel on climate change)在2006 年提出的碳排放系数(张华,2020),天然气和液化石油气的碳排放系数分别为2.1862 千克/千克和3.1693 千克/立方米。电力消耗所产生的CO2排放需考虑煤电占比,由2007—2019 年的《中国电力统计年鉴》,可获取各年份煤电占总电力消耗的比重,参考丁斐等(2020)的研究成果,取煤电燃料链温室气体排放系数为1.3023 千克/(千瓦·小时)。

2.核心解释变量

高铁是否开通取决于城市是否设有高铁站,本文考察了长三角地区2006—2018 年的高铁开通情况,发现先后共有31 个城市建成高铁站,为高铁节点城市,鉴于每年的12 月份是高铁密集开通的时间点。因此将下半年开通高铁的城市的虚拟变量滞后一年,视为在下一年开通高铁。

采用社会网络分析法(SNA)对高铁网络进行分析。设定若两个城市之间开通高铁则赋值为1,若未开通高铁赋值为0,基于每一年的高铁网络建立对称矩阵,对中心度进行计算。借鉴李建明和罗能生(2020)的研究方法,采用度数中心度和接近中心度对高铁网络进行测度。计算公式为

其中:Kit表示i城市在t年与其相连的其他节点城市的个数;Dijt表示i城市在t年到j城市的距离;N表示节点城市数量。

3.控制变量

参考已有文献(郭朝先,2010;李建豹等,2015;王少剑和黄永源,2019),本文控制了如下变量;①人口密度(P),采用年末人口总数与地区总面积比值来表示,表征人口密度对碳排放强度的影响;②人均GD0(A),表征经济发展对碳排放强度产生的影响;③研发投入(RD),采用科技支出占总财政支出的比重来表示,表征科技研发投入对城市碳排放强度的影响;④外商投资(FDI),采用外商直接投资与地区生产总值的比重表示,验证外商直接投资是否产生污染避难所效应或污染光环效应。表1 为各变量的描述性统计。

表1 各变量描述性统计

四、实证结果

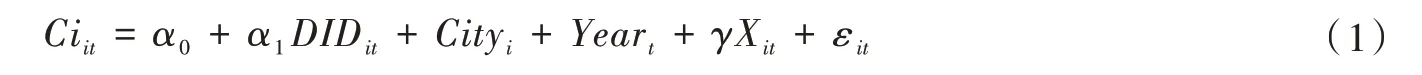

(一)平行趋势检验及动态效应分析

在基准回归分析之前,需要对平行趋势假设进行检验,本文以碳排放强度分别对高铁开通前五年和高铁开通后四年每一年的时间虚拟变量与分组虚拟变量的交互项进行回归,若高铁开通前每年的双重差分项的系数估计值不显著或显著为正,而高铁开通后的双重差分项系数估计值则显著为负并呈现边际效应的差异性,则满足平行趋势假定。平行趋势检验的相应结果如图2 所示。可以看到,在高铁开通之前的年份,其对碳排放强度的影响为显著为正或并不显著,在高铁开通后第二年之后显著为负,且随着时间的推移,高铁开通对碳排放强度减缓的边际效应不断加强,表现出长期的减排效应。

图2 平行趋势检验结果

(二)基准回归结果

1.PSM-DID 回归结果

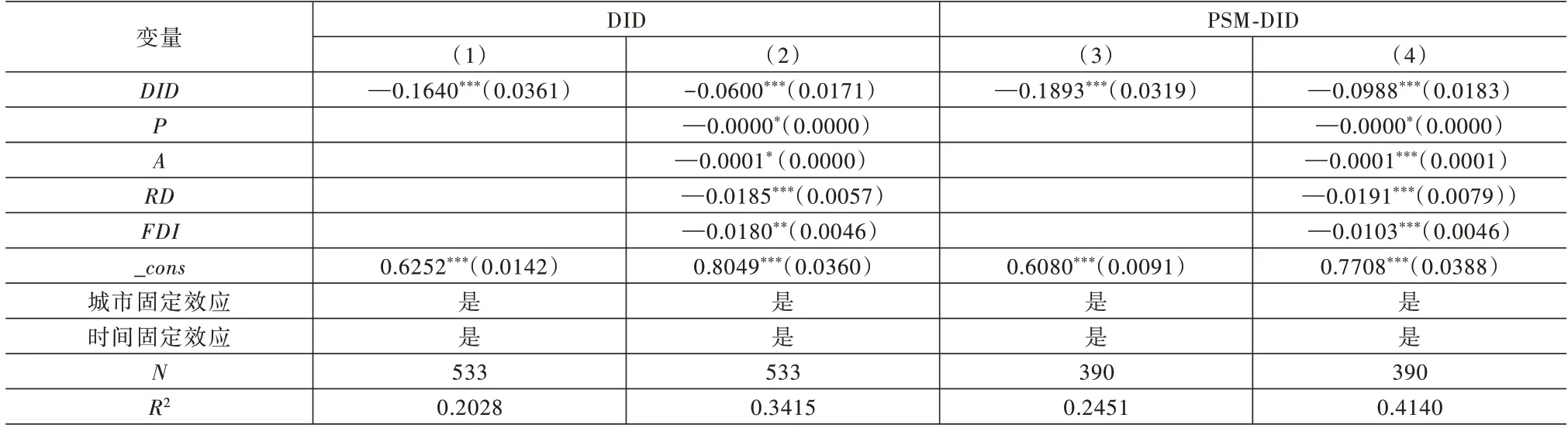

为了避免处理组和对照组城市控制变量在高铁开通前存在明显差异,本文采用了倾向得分匹配与双重差分相结合的方法(0SM-DID)对式(1)进行参数估计,具体操作为:采用人口密度(P)、研发投入(RD)、人均GD0(A)、外商投资(FDI)作为协变量,进行Logit回归,得到城市的倾向匹配得分,按照1∶3 的比例进行近邻有放回匹配,得到匹配后的对照组。0SM 操作的有效性检验结果见表2,可以看到在匹配前,人口密度(P)、人均GD0(A)、研发投入(RD)在匹配前的t检验结果均为显著,说明处理组和对照组存在显著差异。在进行了0SM 操作后,上述变量的t检验结果均为不显著,说明0SM 操作是有效的。基准DID 模型与0SM-DID 模型的回归结果见表3,第(1)~(4)列中核心解释变量DID的系数均为负且显著,说明高铁开通对节点城市的碳排放强度产生了显著降低的效果,在加入控制变量后,第(4)列中核心解释变量DID的系数为0.1 左右,在1%的水平上显著,高铁开通对城市碳排放强度具有可观的降低效果,此外,控制变量的回归结果基本符合预期,人均GD0、外商投资、研发投入的增加均显著降低了碳排放强度。

表2 0SM 有效性检验

表3 基准模型回归结果

2.稳健性检验

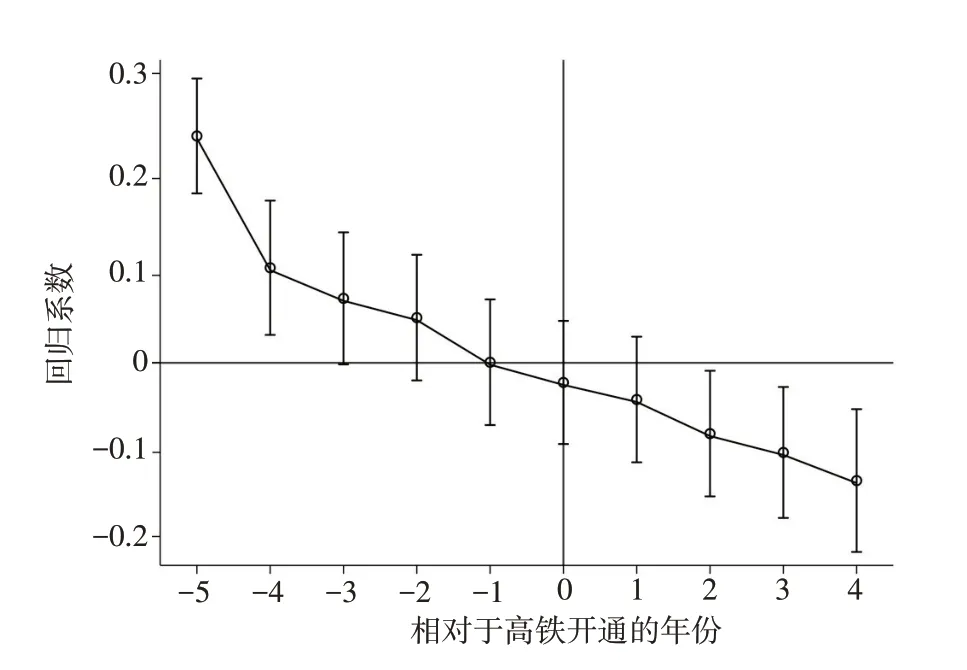

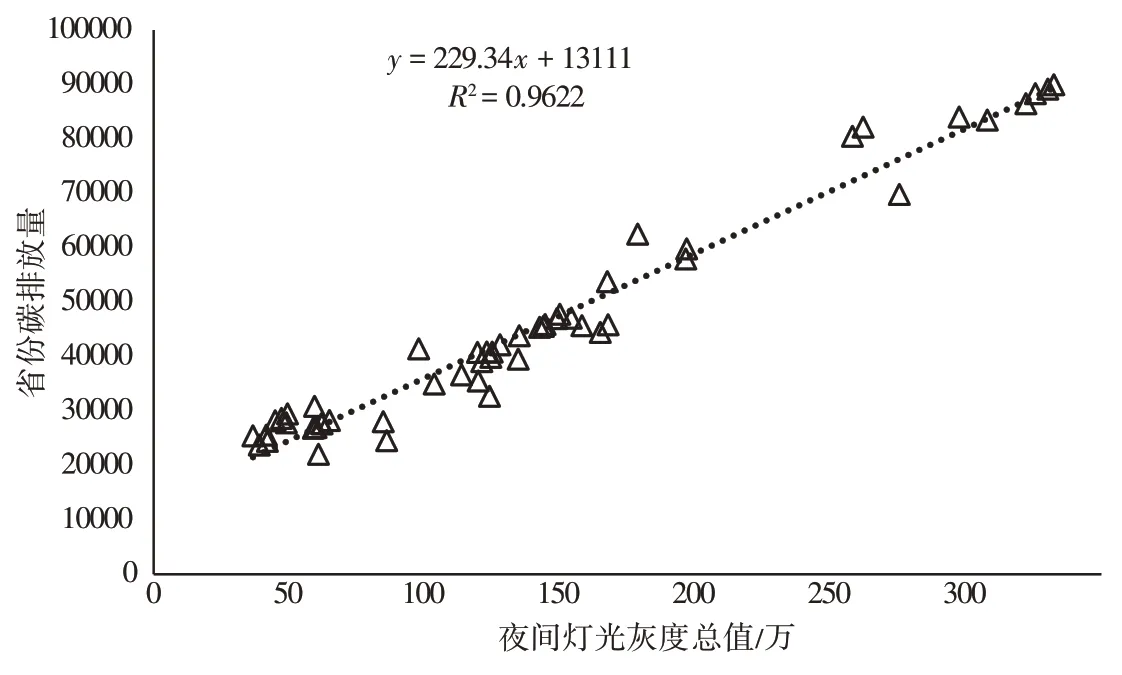

本文根据融合校正后的夜间灯光数据对城市CO2排放量进行反演推算,进而计算碳排放强度作为本文稳健性检验的被解释变量,夜间灯光原始数据均源自美国国家地理数据中心(National Geophysical Data Center,NGDC)。首先,借鉴Chen et al(2020)和Lü et al(2020)等的研究,将2012 年与2013 年DMS0-OLS(defense meteorological satellite program-operational linescan system)与N00-VIIRS(national polar-orbiting operational environmental satellite system preparatory project-visible infrared im-aging radiometer suite)两类地市尺度夜间灯光的混合截面数据进行拟合,发现在采用二次多项式进行拟合时,拟合优度最高,为0.8696。确定式(6)作为两类夜间灯光数据的校正公式,其中,f(x)为DMS0-OLS 夜间灯光数据灰度(digital number,DN)总值,x为N00-VIIRS 夜间灯光数据DN 总值。

随后,采用式(7)计算省际能源消费碳排放。CEi为i地区的CO2排放,下标j表示煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气8种主要能源;Eij表示i地区对第j类能源的消耗总量;λ表示各类能源的碳排放系数,见表4。将计算出的省际CO2排放量与省际夜间灯光数据DN 总值进行拟合,拟合曲线见图3,拟合优度为0.9622,误差为3.78%,拟合精度较高。因此可将式(8)作为城市碳排放的反演公式。

图3 省际碳排放与DN 总值拟合结果

表4 各类一次能源碳排放系数

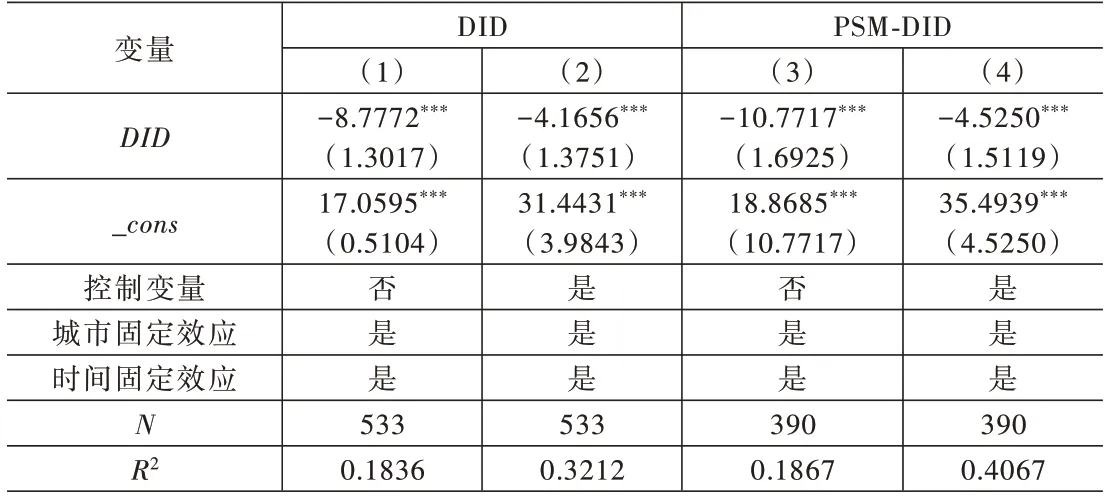

根据估算的CO2排放量计算各市的碳排放强度,并基于式(1)对双重差分结果进行稳健性检验,表5 列出了回归结果,可以无论是否控制外生变量,第(1)~(4)列中核心解释变量(DID)的系数均为负且显著,说明高铁开通对节点城市的碳排放强度产生了显著降低的效果,证实了前文实证结论是稳健的。

表5 稳健性检验结果

(三)高铁网络的调节作用

为了进一步分析各个城市在所有节点城市中的地位如何影响高铁开通的碳减排应,本文采用社会网络分析中的点度中心度衡量该城市与其他城市的通信能力,采用接近中心度衡量该城市与其他城市的通达性。采用上述指标对高铁网络的碳减排效应进行估计,结果见表6。

根据表6 第(1)列和第(2)列的回归结果可知,当加入度数中心度时(DC),无论是否加入控制变量,度数中心度和时间虚拟变量的交互项(Time×DC)分别在1%和5%的水平上显著为负,表明随着高铁网络的逐步完善,网络联系广度较高的城市将产生更显著的碳减排效应。第(3)列和第(4)列的回归结果显示,当加入接近中心度时,无论是否加入控制变量,接近中心度和时间虚拟变量的交互项(Time×CC)系数均为负,且在1%的水平上显著,说明随着高铁网络的逐步完善,网络联系中心性较高的城市将产生更显著的碳减排效应。

表6 高铁网络对城市碳排放强度的影响

(四)中介机制检验

以上的实证结果表明高铁开通显著降低了节点城市的碳排放强度,那么高铁开通是如何影响碳排放强度的,其具体机制如何?根据前文的理论分析,本文认为高铁开通通过产业结构效应和技术进步效应对城市碳排放强度产生了影响。因此本文将从产业结构和技术进步两个渠道进行中介机制检验。

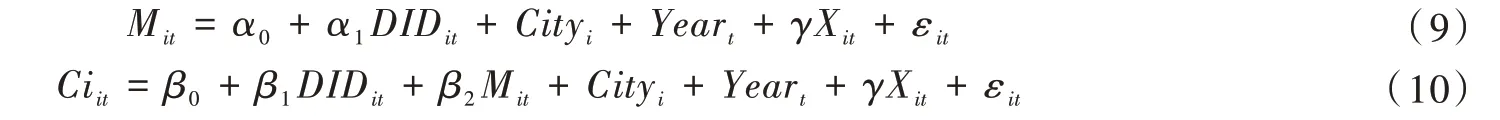

其中:M为中介变量,分别为产业结构(INS)和科技创新(TEC);产业结构(INS)采用第三产业与第二产业的比重表示产业结构升级水平;科技创新(TEC)采用城市专利数表示,根据专利的重要程度和申请难度对专利进行加权处理,发明专利的权重为0.5,实用新型的权重为0.3,外观设计的权重为0.2。

采用参考温忠麟等(2004)提出的中介效应检验方法,依次检验式(10)中核心解释变量(DID)的系数α1和式(11)中介变量(M)的系数β2。表7 列出了两类中介机制的检验结果,当以产业结构(INS)作为中介变量时,核心解释变量(DID)的系数在1%的水平上显著为正,说明高铁开通促进了节点城市的产业结构升级,产业结构(INS)的系数在1%的水平上显著为负,表明产业结构的升级降低了节点城市的碳排放强度。当以科技创新(TEC)作为中介变量时,核心解释变量(DID)的系数在10%的水平上显著为正,说明高铁开通促进了节点城市技术的进步,科技创新(TEC)的系数在10%的水平上显著为负,表明科技创新水平的提升降低了节点城市的碳排放强度。综上可以得出:高铁开通通过促进产业结构的升级和科技创新水平的提升降低了节点城市的碳排放强度。

表7 中介机制检验结果

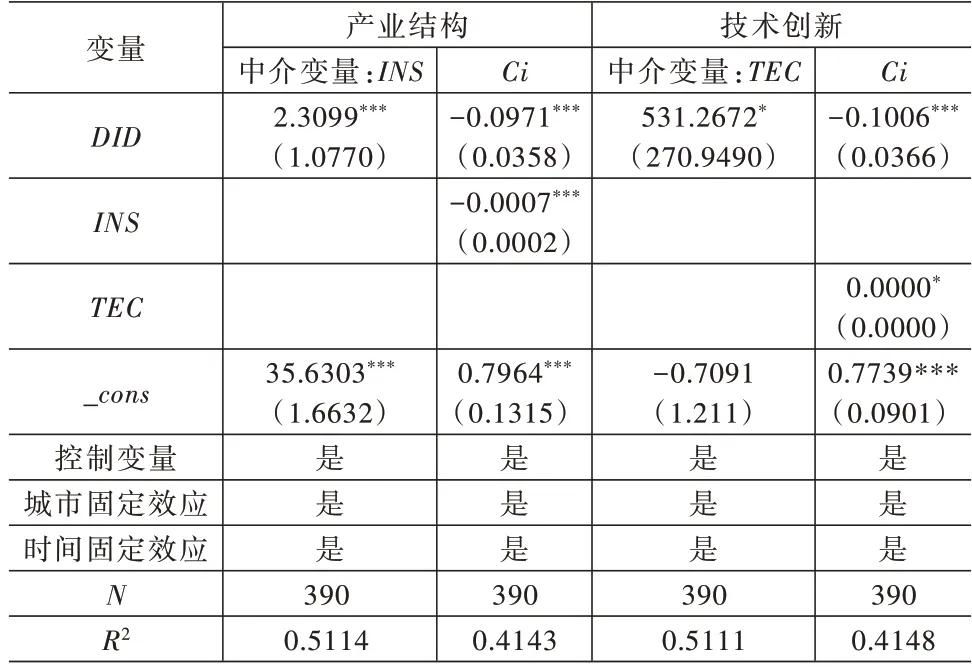

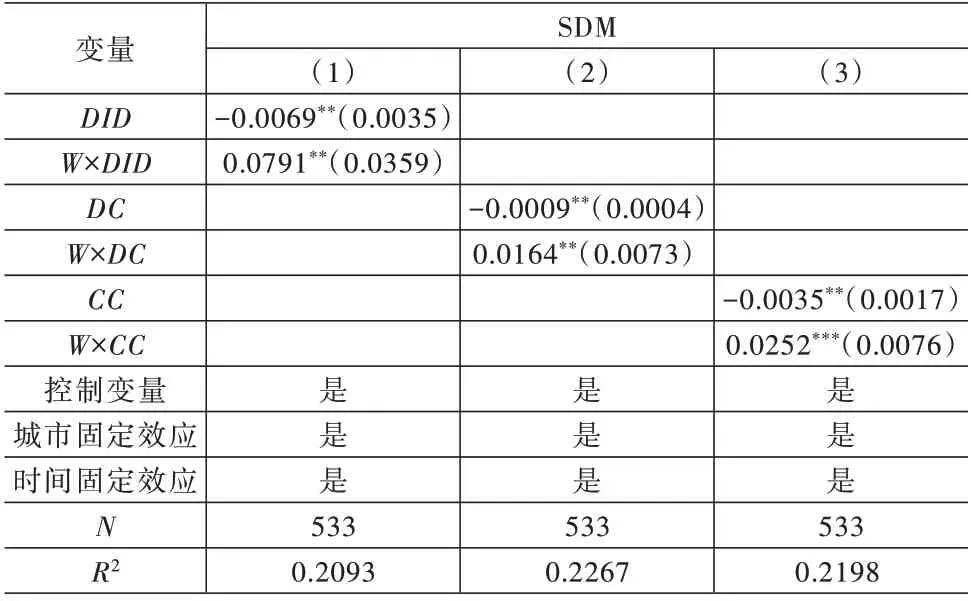

(五)空间溢出效应检验

1.模型设定与空间相关性检验

根据前文的分析,高铁开通对碳排放强度的影响可能存在空间溢出效应,需要进一步进行分析。因此本文基于式(1)、式(2)和式(3),建立了以下几种空间计量模型:

其中:W为空间权重矩阵。式(11)将核心解释变量(DID)的空间交互项(W×DID)加入方程,式(12)和式(13)分别将度数中心度(DC)和接近中心度(CC)的空间交互项(W×DC、W×CC)加入方程。该模型估计了被解释变量和核心解释变量的空间溢出效应,为空间杜宾模型(SDM)。关于空间权重矩阵的选择,本文选用了空间邻接矩阵,即相邻的空间单元之间具有显著的相互影响(W=1),不相邻的空间单元基本不存在相互影响(W=0)。在进行空间计量分析前,需要确定碳排放强度是否存在空间相关性,本文采用全局Moran’sI指数对碳排放强度的空间相关性进行检验,表8 报告了主要年份的回归结果,可以看到Moran’sI指数均大于0,且在1%水平上显著,说明碳排放强度具有正向的空间相关性。

表8 空间相关性检验结果

2.模型回归结果

采用极大似然估计法(MLE)对式(11)、式(12)和式(13)进行参数估计,估计结果见表9,从第(1)列的结果中可以看到,核心解释变量(DID)的系数显著为正而其空间交互项(W×DID)的系数显著为负,这说明高铁开通降低了本地区的碳排放强度,而增加了周边地区的碳排放强度,说明节点城市对周边地区的“虹吸效应”大于“同城化效应”,对碳排放强度产生了正向的空间溢出效应。从第(2)列的结果中可以看出,高铁开通在点度中心度更高的城市会产生更显著的减排效应,而对其周边的城市的碳排放强度有促进提升的作用,同样的结果也出现在第(3)列的回归结果中。以上结果说明度数中心度和接近中心度较高的城市交通脉络更加发达,与其他城市的通信能力将更强,更易吸收周边地区的生产要素、知识技术、人力资本等,从而在中心城市产生极化效应,并依靠较多的人口和雄厚的资本基础,实现第三产业的扩张,加速产业结构的升级,最终提高能源利用效率,降低碳排放强度。

表9 溢出效应检验结果

五、结论与政策建议

本文基于2006—2018 年长三角地区41 个城市的面板数据,将高铁开通视作一项准自然实验,采用倾向得分匹配-双重差分法(0SM-DID)和空间杜宾模型(SDM)等方法实证检验了高铁开通对碳排放强度的影响及空间溢出效应,并结合社会网络分析(SNA)检验了高铁网络的调节作用。具体结论如下:高铁开通对城市碳排放强度产生了显著的减排效应,且随着高铁网络的完善,度数中心度和接近中心度越高的城市碳减排效应越明显。机制分析结果表明,高铁开通通过产业结构效应和科技创新效应对碳排放强度产生了影响。空间溢出效应检验结果表明,高铁开通对碳排放强度产生了显著的本地减排效应,而显著提升了未开通高铁的城市的碳排放强度,进一步的分析表明,在开通高铁的城市中,度数中心度和接近中心度更高的城市减排效果更加显著,同时对周边城市的碳排放强度也产生了更加显著的提升的效果,这表明碳排放在高铁网络中发生了转移。

与以往研究相比,本文不仅仅关心高铁开通对节点城市的直接影响,还分析了节点城市在高铁网络中如何影响作用效应,并通过实证研究进行了验证,深入了解了高铁开通影响碳排放强度的内在机制和溢出效应,是对以往文献的扩展和深入,从而对此问题形成更多的思考。本文的研究结论隐含着一定的政策启示:

第一,高铁开通对于节点城市的碳排放强度存在显著的减排作用,产生了环境正外部性,虽然高铁建设周期长、投资大,但为生态环境带来了福祉,促进了要素在城市间的流通,便利了居民的出行,盘活了旅游资源,应继续完善高速铁路网络的运营和建设。第二,实证研究表明高铁开通通过促进产业结构升级产生了碳减排效应,借助高铁网络,加快完善区域市场一体化,削减要素流通障碍,整合区域内资源,强化各地区的专业化生产能力,实现产业更深层次的合理布局和结构升级,促进节能减排。第三,实证研究表明高铁开通通过促进技术进步改善了碳排放强度。应借助高铁网路,促进区域间的科学技术交流,在区域内搭建各行业各领域的智库平台,借助便利的交通条件开展各项学术活动,促进知识技术的溢出。第四,实证结果表明高铁开通对节点城市周边地区的碳排放强度存在消极的溢出效应,且中心度更高的城市溢出效应更加显著,需要各省各市政府统筹考虑,对于虹吸效应过度的城市,实施必要的功能疏解,促进资源流入周边城市,避免“大而全”的产业分工,降低大城市功能的过度集中,按照比较优势实行专业化分工,促进资源合理配置和能源集约利用。

本文初步探讨了高铁开通对碳排放强度的影响及高铁网络的调节作用,由于数据缺失、篇幅所限等原因,仍存在研究的不充分之处:第一,在高铁不同的节点城市中,高铁运行的频率和时间都存在较大差异,这将导致高铁开通对节点城市的碳排放强度将产生异质性影响;第二,在高铁运行的生命周期中,城市在高铁网络中的可达性处在动态变化中。因此,随着时间的推移,高铁开通对碳排放强度可能存在更加复杂的影响。此外,高铁服务的价格可能也会对其运输量产生影响。以上几点是本议题未来的研究方向。