移民汇款、央地财政关系与印度地方政党的兴起

——以旁遮普邦和泰米尔纳德邦为例

2022-03-07张倩雨

张倩雨

【内容提要】20世纪90年代以来,印度的移民汇款显著增多,使其成为世界移民汇款流入最多的国家。移民汇款改变了印度央地财政关系,并为居民提供了退出由政府提供的公共服务的选项,使居民能够基于自身宗教信仰、种姓或民族身份提出更为狭隘的利益诉求,而专注于狭隘身份认同的地方政党契合了当地居民的政治需要。于是,地方政党逐渐在邦一级取代全国性政党,并成为在人民院选举中影响国大党和印人党力量对比的关键性因素。

独立初期,印度政治权力高度集中,形成了以尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)为首的国民大会党(Indian National Congress,下称“国大党”)“一党独大”的政治格局。尼赫鲁病逝后,国大党内部因权力斗争发生分裂,其凝聚力和影响力在英迪拉·甘地(Indira Gandhi)执政时期进一步下降,为印度人民党(Bharatiya Janata Party,下称“印人党”)的崛起提供了政治空间。然而,印度政党政治并未稳定停留在两党制,而是在20世纪90年代进一步转变为政党林立、变数难测的多党制,地方政党的影响力也随之凸显。一方面,地方政党在国大党和印人党之间纵横捭阖,造成政党联盟频繁分化和重新组合;另一方面,许多邦一级的执政权逐渐从全国性政党转移至地方政党的手中。

围绕印度政党政治这一别样特征,学者们进行了广泛研究,并提出了包括历史遗产论、复杂国情论、制度决定论和国大党式微论在内的四种解释。历史遗产论关注英国殖民者在印度留下的历史遗产如何塑造了力量分散的政党体系,从而为理解地方政党的兴起提供启示。(1)Dawn Brancati,“The Origins and Strengths of Regional Parties”,British Journal of Political Science,Vol.38,No.1,2008,p.141.复杂国情论则认为印度在地理特征、种族民族、宗教信仰、种姓阶层等多个方面的复杂性和多样性是地方政党得以兴起的重要背景。(2)Artatrana Gochhayat,“Regionalism and Sub-Regionalism:A Theoretical Framework with Special Reference to India”,African Journal of Political Science and International Relations,Vol.8,No.1,2014,p.19;Benjamin B.Cohen and Sumit Ganguly,“Introduction:Regions and Regionalism in India”,Indian Review,Vol.13,No.4,2014,pp.313-314;陈金英:《印度地方政党及其政治影响》,《南亚研究季刊》2007年第3期,第45-51页;陈金英:《社会结构与政党制度:印度独大型政党制度的演变》,上海人民出版社,2010年,第52-75页;谭融、吕文增:《论印度种姓政治的发展》,《世界民族》2017年第3期,第1-8页。制度决定论强调联邦制度设计与印度地方政党兴起之间的关系。(3)Grigorii V.Golosov,“Factors of Party System Fragmentation:A Cross-National Study”,Australian Journal of Political Science,Vol.50,No.1,2015,p.46;Carsten Anckar,“Size and Party System Fragmentation”,Party Politics,Vol.6,No.3,2000,p.319;谢超:《印度政党政治碎片化的成因和历程》,《国际政治科学》2015年第4期,第42-71页。国大党式微论则提出,在印度独立后的近20年时间里,国大党长期执政,几乎没有任何政党能实质性地挑战国大党在人民院中的绝对多数地位,这使国大党应对新的社会诉求的能力不断下降,最终为地方政党的兴起提供了政治空间。(4)Sohan Lal Meena,“Dynamics of State Politics in India”,The Indian Journal of Political Science,Vol.67,No.4,2006,p.710; 王丽:《国大党的兴衰与印度政党政治的发展》,厦门大学出版社,2014年。

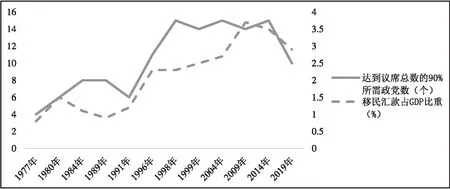

然而,考虑到印度作为世界移民大国,既有研究却未能给予印度政党格局演变过程中的移民因素以足够重视。数据显示,流入印度的移民汇款与地方政党兴起在时间和空间上均存在较大一致性。从时间上看,移民汇款占GDP的比重与印度政党体系的分散程度大致呈现亦步亦趋的演变特征(见图1)。从空间分布上看,移民汇款流入较多的邦通常也是地方政党在邦议会中影响力突出的邦。因此,本文试图探究印度政党格局演变背后的移民因素,特别是聚焦分析移民汇款在地方政党兴起过程中所发挥的作用及其影响机制,并基于旁遮普邦和泰米尔纳德邦的经验证据对提出的解释框架加以说明。本文或许能为读者理解跨国关系纽带在多民族国家治理中的潜在影响提供一些启示,并使相关领域专家学者对印度中央与地方关系及其影响予以更多关注。

图1 移民汇款与印度政党体系分散程度的时间一致性

一、印度的移民和移民汇款(5)国内学者多使用“侨汇/侨民汇款”的概念来描述居住在国外的本国人汇回国内的资金款项,但至少就印度而言,汇款的主体既包括尚未取得所在国国籍的留学生、劳务派遣和短期务工的劳动力,也包括在国外永久定居的、早已取得所在国国籍的移民。因此,基于可得数据的统计口径和本文的研究视野,文章将采用宽泛的“移民”定义,并使用“移民汇款”这一概念来指代所有居住在国外的印度人从所在国汇回印度的资金。

(一)印度的移民

历来被视作印度经济奇迹重要贡献力量的海外印度人,目前已成为世界第一大海外移民群体。国际移民组织2020年报告指出,仅2019年印度就向外输送约1800万移民。(6)《2020年世界移民报告》,国际移民组织,2020年9月,https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020,访问时间:2021年3月15日。2021年印度海外侨民事务部(Ministry of Overseas Indian Affairs)数据显示,海外印度人总数已超过3210万,主要目的地包括中东、北美和欧洲国家。(7)Population of Overseas Indians,Ministry of External Affairs,Government of India,https://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf,访问时间:2021年4月24日。其中,海合会六国的印度移民以非熟练/半熟练劳动力为主,主要从事建筑业、零售业、制造业等,多来自北方邦、西孟加拉邦、比哈邦等近年来向外移民显著增多的北部邦。而北美和欧洲地区的印度移民主要从事软件、医疗、商业等方面的工作,以熟练劳动力和高新技术人才居多,大多来自印度南部文化教育水平较高的邦,如喀拉拉邦、泰米尔纳德邦等。(8)S.Irudaya Rajan,Emigration from Kerala,Andhra Pradesh and Tamil Nadu:A Mapping of Surveys on International Labor Migration from India,Quezon City:Migrant Forum in Asia,2014,p.7.

2007-2008年印度全国抽样调查办公室(NSSO)第64轮调查显示,印度向外移民数量最多的为喀拉拉邦,约占向外移民总数的35%,紧随其后的是泰米尔纳德邦(11%)和安得拉邦(10%)。从向外移民的比例来看,喀拉拉邦每1000人中约有46.9人选择劳工移民或定居海外,为印度各邦之最。排名第二的为旁遮普邦,虽然向外移民的绝对数量不及南部邦,但移民比例却是其两倍。(9)R.B.Bhagat,Kunal Keshri and Imtiyaz Ali,“Emigration and Flow of Remittances in India”,Migration and Development,Vol.23,No.2,2013,p.4.2009年前后,印度移民的来源地逐渐改变,从原来的南部各邦逐渐向北部转移,北方邦超过喀拉拉邦成为印度向外输出移民最多的邦。2013年数据显示,北方邦向外移民超过21万,是安得拉邦和喀拉拉邦的两倍以上。北方邦向外移民人数约占印度向外移民总额的26%,随后为安得拉邦(13%)、喀拉拉邦(11%)、泰米尔纳德邦(10%)和旁遮普邦(6%)。(10)Neha Wadhawan,Indian Labour Migration Update 2018,New Delhi:ILO Decent Work Team for South Asia and Country Office for India,2019,pp.3-4.

(二)印度的移民汇款

移民汇款,即在其他国家工作和生活的本国人将其收入所得汇给仍居住在本国的家庭成员的资金。庞大的海外印度人群体为印度提供了同样规模庞大的移民汇款。20世纪90年代开始,印度的移民汇款流入额持续增加,从90年代初的23.84亿美元小幅增至21世纪初的128.84亿美元,之后,增长速度进一步提高。世界银行最新发布的移民与发展简报显示,在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下,2020年流入印度的移民汇款总额约为831亿美元,与2019年基本持平,表现出强大的韧性。(11)World Bank,Resilience:COVID-19 Crisis Through a Migration Lens,Migration and Development Brief 34,Washington D.C.,May 2021,p.6.20世纪90年代以来,移民汇款占国内生产总值的比重也随之提升,从90年代初持续徘徊在1%提高至千禧年的2.8%。2008年全球金融危机爆发时,移民汇款对印度经济的贡献率高达4.2%,起到了维持宏观经济稳定的作用,并在随后保持在3%左右的水平。

由于各邦向外移民人数的差异,印度的移民汇款流入额也出现了相应的区域分布特征。喀拉拉邦、泰米尔纳德邦、旁遮普邦、北方邦、安得拉邦、古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、西孟加拉邦和果阿邦的移民汇款在印度流入总额中占比超过85%,其余邦的移民汇款收入则相对较少。(12)Chinmay Tumbe,“Remittances in India:Facts and Issues”,The Indian Journal of Labor Economics,Vol.54,No.3,2011,p.491.数据显示,喀拉拉邦绝大多数地区、泰米尔纳德邦和旁遮普邦少数地区有超过15%的家庭获得了移民汇款,果阿邦、安得拉邦北部和南部地区以及北方邦东部地区约有10%-15%的家庭有移民汇款流入,然而,印度中部广袤的大平原、德干高原北部和乞拉朋齐地区仅有不到0.5%的家庭收到过移民汇款。

对印度而言,移民汇款是规模最庞大的跨国流入资金。世界银行数据显示,印度的移民汇款流入额约为外商直接投资的1.65倍,是官方发展援助额的32倍,在印度GDP中占比为2.91%,能对印度宏观经济产生较为显著的影响。将移民汇款流入额与印度政府公共开支进行比较会发现,移民汇款在数额上甚至超过了政府教育和医疗总开支。1990-2005年,移民汇款与政府教育开支之比从0.56升至1.97,与政府医疗开支之比则从1.28升至2.26,最高时移民汇款流入额曾达到政府医疗开支的2.71倍。(13)Kellee S.Tsai,“Friends,Family or Foreigners?The Political Economy of Diasporic FDI and Remittances in China and India”,China Report,Vol.46,No.4,2010,p.417.这意味着,移民汇款能为居民满足因财政赤字造成的公共服务需求缺口提供资金支持。

微观来看,移民汇款极大提升了家庭收入水平,进而改善了家庭消费结构,具有减贫的效果。数据显示,无移民汇款收入的印度家庭大约有29.09%处于低收入水平,37.66%为中等收入,33.25%为高收入,而有移民汇款收入的家庭处于低、中等和高收入水平的比例则分别为26.38%、35.5%和38.12%。(14)Sandhya Mahapatro,Ajay Bailey,K.S.James and Inge Hutter,“Remittances and Household Expenditure Patterns in India and Selected States”,Migration and Development,Vol.6,No.1,2017,p.90.从全国平均水平来看,移民汇款流入额约为家庭总支出的1.22倍,其中,泰米尔纳德邦的移民汇款收入为家庭支出的1.93倍,旁遮普邦为1.38倍。(15)Jajati K.Parida,Sanjay K.Mohanty and K.Ravi Raman,“Remittances,Household Expenditure and Investment in Rural India:Evidence from NSS Data”,Indian Economic Review,Vol.50,No.1,2015,p.87.移民汇款总体上降低了家庭的恩格尔系数,并相应提高了家庭在人力资本等方面的投资。对于低收入家庭而言,移民汇款使家庭食品开支比重降低2.4个百分点,而教育和医疗开支比重则分别提升0.47和0.83个百分点;中等收入水平的家庭在食品开支方面的比重下降了0.15个百分点,而教育和医疗分别增加了0.22和0.69个百分点。整体来看,无移民汇款收入的家庭年均消费开支为45265卢比,而有移民汇款收入的家庭年均消费开支能够达到70440卢比,为前者的1.56倍。

二、移民汇款促使地方政党兴起的作用机制

作为一种直接流向家庭的数额庞大的跨国流动资金,移民汇款通过提高家庭收入水平和改善消费结构的方式改变了印度地方对中央的财政依赖关系,使地方居民得以基于自身宗教信仰、种姓或族群身份提出狭隘的政治诉求。专注于狭隘身份认同的地方政党因契合了当地居民的政治需要实现了崛起,使印度政党政治日益呈现出分散化和碎片化的特征。

(一)印度的中央与地方财政关系

根据印度宪法,印度作为联邦制国家设有联邦政府、邦政府和地区政府,分别管辖全国性、各邦和各邦内部县、区、村事务。为发挥邦政府自主性,同时避免出现矛盾,宪法对联邦政府和各邦政府的事权做出了明确规定,并赋予联邦政府和各邦政府相应的财权,实行分税制。(16)刘长琨:《印度财政制度》,中国财政经济出版社,1999年,第126-129页。然而,由于联邦政府控制和掌握了对主要税种的征税权,邦政府很难仅靠所分配的税收收入维持各项行政职责的正常运转。1955-1995年,各邦自有收入占总收入的比重从50.6%下降至42.3%,邦政府自有收入只能满足其经常性支出的43%左右,因此在财政方面需要联邦政府的帮助和支持。(17)李炯、金兴华:《国外政府间财政转移支付模式及启示》,《资料通讯》2004年第9期,第42-43页。与其他联邦制国家相比,印度各邦政府对联邦政府财政转移的依赖程度最高,约40%的邦政府财政收入来自联邦政府的财政拨款。(18)李玉兰、亦冬:《美、加、印、韩财政转移支付制度一瞥》,《外国经济与管理》1995年第12期,第32页。这种财政上的补助关系使邦政府形成了“等、靠、要”的习惯,从而为联邦政府经常性地介入各邦事务、对各邦政府加以控制创造了一条有力的渠道。(19)文富德:《印度财政税收的发展、改革与经验教训》,《南亚研究季刊》2015年第1期,第96页。

通常来说,联邦政府和中央执政党出于巩固执政基础和稳定统治的需要,倾向于向执政联盟中的核心成员提供更多财政支持,主要以邦执政党在全国执政联盟中的重要性和邦执政党与中央执政党是否为同一政党作为重要的拨款依据。2014-2015财政年度,联邦政府向邦政府财政转移人均为5030卢比,占各邦人均财政开支的35.72%。对于那些由全国性政党领导邦议会的地区,如贾坎德邦、中央邦和恰蒂斯加尔邦,这一比重分别为44.27%、41.69%和37.72%,均高于全国平均水平。而那些全国性政党难以施加影响的地区,如泰米尔纳德邦、旁遮普邦和哈亚纳邦,联邦政府财政转移占邦政府开支的比重均低于全国平均水平,分别为23.67%、21.20%和16.01%。(20)M.Govinda Rao,Central Transfer to States in India:Rewarding Performance while Ensuring Equity,New Delhi:NITI Aayog,Government of India,2017,p.11.同时,为了扩大执政基础,中央执政党还会向摇摆者(swing supporters)增加转移支付以期将他们争取到自己的阵营中来。(21)Gary W.Cox and Mathew D McCubbins,“Electoral Politics as a Redistributive Game”,Journal of Politics,Vol.48,No.2,1986,pp.370-389.奥鲁兰帕兰(Wiji Arulampalam)等学者研究印度20世纪70年代至90年代中央向地方转移支付的数据后发现,那些由摇摆政党——曾经与全国性政党组成过执政联盟、但现在不属于联合政府成员的地方政党——所领导的邦获得的转移支付比其他邦高出16%。(22)Wiji Arulampalam,Sugato Dasgupta,Amrita Dhillon and Bhaskar Dutta,“Electoral Goals and Center-State Transfer:A Theoretical Model and Empirical Evidence from India”,Journal of Development Economics,Vol.88,2009,pp.103-119.

(二)移民汇款改变中央与地方财政关系

在独立后的很长一段时期内,国大党由于“一党独大”而垄断了大量可用于政治分肥的关键性资源。为了维护党中央地位,英迪拉同地方实权领导人物进行政治利益交换,以地方与中央保持一致为条件来分配电力补贴、工业执照、农业优惠贷款等。(23)Charles R.Hankla,“Party Linkages and Economic Policy:An Examination of Indira Gandhi’s India”,Business and Politics,Vol.8,No.3,2006,pp.1-31;Charles R.Hankla,“Party and Patronage:An Analysis of Trade and Industrial Policy in India”,Comparative Politics,Vol.41,No.1,2008,pp.41-60;毛克疾:《莫迪的“印度梦”:印度国家能力建设的三重任务》,《文化纵横》2019年第1期,第68-70页。那些来自经济状况十分落后的邦的居民,尤其是最贫穷的居民,通常将自己的选票视为获得补助食品分配卡和基本商品的交易手段。而在经济状况稍好一些的邦,交换的利益可能是为支持者预留工作岗位,或大学和立法机构中的预留名额。(24)[印]南丹·尼勒卡尼:《与世界同步:印度的困顿与崛起》,许效礼译,中信出版社,2010年,第198页。即使英迪拉时代已经过去,印度严重的腐败问题仍使许多邦的居民基本权益难以得到满足。数据显示,处于印度贫困线以下的家庭每年需支付总额超过88.3亿卢比的“疏通费用”才能获得本该免费的各项公共服务,如社会治安、住房、医疗、初等教育、供水服务等。(25)陈刚、陈若梅:《非政府组织与印度的腐败治理》,《领导科学论坛》2016年第21期,第75页。

在此过程中,地方居民因狭隘的身份认同而产生的相应政治诉求却难以得到满足。印裔诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森(Amartya Sen)曾指出,“印度是一个极端多样化的国家,拥有众多不同的追求,大相径庭的信仰,判然有异的风俗和异彩纷呈的观点”。(26)[印]阿马蒂亚·森:《惯于争鸣的印度人:印度人的历史、文化与身份论集》,刘建译,上海三联书店,2007年,序。印度各邦独特的社会历史背景,复杂多元的宗教信仰、种姓和族裔身份均对世俗的普遍主义文化和统一的政治认同形成了极为严重的挑战。然而,在公共服务方面对中央财政转移的依赖使地方居民不得不暂时放下基于狭隘身份认同而提出的各类政治诉求,并在许多方面尽力与中央保持一致,以期获得更多财政资源。

移民汇款的流入则改变了这一情况。它使地方居民有足够财力从私人部门购买各项高质量服务,而无需承担更多的税收负担。同时,一些以同乡会、宗教组织名义汇回当地的集体性移民汇款(collective remittances)为当地私立学校、私立医院、民间蓄水池等基础设施的发展提供了资金。因此,使用移民汇款购买的各类私人服务成为由政府财政提供的公共服务的竞争者和替代物,从而减少了地方居民对政府财政开支的诉求,也削弱了当权者政治分肥带来的边际收益,使地方对中央的财政依赖关系出现了松动。(27)关于移民汇款的“退出”效应及其政治影响,参见Ilene Grabel,“Remittances:Political Economy and Developmental Implications”,International Journal of Political Economy,Vol.38,No.4,2009,p.92.这意味着,地方居民不再需要为获得政治分肥而在全国大选和地方选举中投票支持全国性政党及其执政联盟中的成员,也无需为得到本该免费的公共服务花费大量“疏通费用”贿赂公职人员。尤其对于弱势群体来说,移民汇款能减少他们退出当前政治体系的成本,并为其转向其他组织或反对派、在野党提供了物质支持。(28)Devesh Kapur,“Remittances:The New Development Mantra?”in Samuel Munzele Maimbo and Dilip Ratha eds.,Remittances:Development Impact and Future Prospects,Washington D.C.:The World Bank,2005,pp.350-353.

公共服务私人化消解了地方居民对联邦政府和中央执政党的财政依赖,增强了地方居民相对于联邦政府和中央执政党的议价能力,使居民能够基于自身宗教信仰、种姓或族裔身份提出更具自主性和独立性的狭隘政治诉求,如建立语言邦、增强地方自治、提高在政府机构和议会中的代表性等。专注于狭隘身份认同的地方政党正好契合了当地居民的政治需要,而这是以团结全体国民为己任的全国性政党无法做到的。此外,移民汇款还将增强地方居民政治参与的经济实力,如用汇款支持特定的候选人、进行政治捐献、和直接参与地方治理和公共决策等。(29)Covadonga Meseguer and Katrina Burgess,“International Migration and Home Country Politics”,Studies in Comparative International Development,Vol.49,No.1,2014,pp.2-3.

不可否认的是,移民汇款并非居民收入提高和购买力增强的唯一因素,宏观经济持续向好、政府再分配力度加大、家庭投资结构改善、个人劳动技能提高甚至因运气带来的意外之财都有可能提高居民收入。但移民汇款的独特之处在于:第一,它由移民直接汇给家庭成员,因而与政府和其他组织机构参与分配的条件性转移支付存在本质差别;第二,它总额庞大且具有稳定和持续的反周期特征,因而带来的是长期的群体性收入水平提升。因此,在居民以邦为单位提高相对于政府的议价能力中,移民汇款即使不是唯一的也是关键性因素。比较移民汇款和GDP年均增长率会发现,前者长期保持在10%以上的发展水平,在21世纪前十年曾达到15.48%的高增长,而印度GDP增速虽在世界范围内处于高位,但远逊于移民汇款。另外,将流入印度的移民汇款、外商直接投资和官方发展援助进行比较,也会明显看到移民汇款相对于后两种跨国流动资金在规模上的优势。

在提出移民汇款促使地方政党兴起的作用机制前,还有一个问题有待澄清,即为什么居民在获得移民汇款后不再继续就公共服务向政府施压,从而在有能力购买各项私人服务的同时继续享受政府的公共服务?特别是移民汇款作为一种来自个人的资金在未来可能有减少甚至断流的风险。对此,多伊尔(David Doyle)给出的解释是:政府的税收政策在起作用。要求政府提供公共服务的诉求可能带来政府资源汲取能力的增强,从而导致对汇款本身和因汇款产生的消费和投资征税。然而,在那些本来腐败就很严重的国家,政府资源汲取能力的增强并不会带来公共服务质量的线性提高。(30)David Doyle,“Remittances and Social Spending”,American Political Science Review,Vol.109,No.4,2015,pp.788,791-792.对于有移民汇款收入的印度居民而言,针对移民汇款的征税并不能有效地用于改善本地公共服务质量,而可能进入腐败官员的腰包。而且,对居民来说,如果根据受偿意愿(willing to accept,WTA)计算,他们通常会高估公共服务本身的价值,而根据支付意愿(willing to pay,WTP)计算又通常会低估其价值,由此造成相较于对移民汇款征税带来的公共服务质量提高,居民更倾向于完全享受汇款带来的私人服务质量的提高。

(三)移民汇款促使地方政党兴起的作用机制

在移民汇款的作用下,地方居民对公共服务的需求减少,同时政府增加公共服务供给的意愿也出现了下降,因为用公共服务“购买”居民政治支持的有效性大大减弱了。供需两端的向外张力最终“扯断”了联邦政府和中央执政党与地方居民之间靠公共服务建立起的联系纽带,造成中央执政党在邦一级的影响力不断下降,而服务于当地居民狭隘政治诉求的地方政党得以兴起。结果是中央执政党在地方的影响力最终让位于各类地方政党。移民汇款促使地方政党兴起的作用机制见图2。

本文将以旁遮普邦和泰米尔纳德邦作为案例来对上述作用机制进行说明。这两个邦分别位于印度西北部边境地带和南部海岸,前者主要由历来激进、有独立倾向并且信仰锡克教的锡克人构成,后者则以达罗毗荼语系的泰米尔人为主,印度教内守贞专奉派(bhakti)为泰米尔人的主要拜神方式。以农业为主的旁遮普邦和以重工业为主的泰米尔纳德邦在产业结构方面也截然不同。然而,两邦都有大量移民汇款流入,且地方政党在邦内的影响力十分显著。2007-2008年NSSO第64轮全国统计数据显示,泰米尔纳德邦移民汇款流入额为1727亿卢比,约占流入印度总额的9.9%;流入旁遮普邦的移民汇款额为1650亿卢比,约占流入印度总额的9.5%。目前,两邦仍排在印度移民汇款流入额最多的前五名之内。

三、旁遮普邦的移民汇款与地方政党

(一)旁遮普邦的移民与移民汇款

早在英属殖民地时期,旁遮普就因地理优势和人口稠密所带来的资源紧张问题而大量向外移民,前往英国从事技术含量较低的体力劳动。20世纪80年代,随着农业发展陷入瓶颈,许多以农业立身的贾特锡克人不得不外出寻找新的谋生机会。大致在同一时期,中央政府和旁遮普邦围绕锡克人宗教自决权和地方自治权发生了暴力冲突,大量锡克人以政治难民的身份前往西方发达国家寻求避难。(31)王士录:《锡克教徒与当代印度政治》,《世界经济与政治》1990年第6期,第58-59页。锡克人构成了旁遮普邦甚至全印度向外移民中数量非常庞大的群体之一。目前,大约有超过100万的锡克人居住在除印度之外的其他国家,其中,英国、加拿大和美国的锡克人之和占所有海外锡克人的3/4。(32)Darsham Singh Tatla,The Sikh Diaspora:The Search for Statehood,London:Routledge,2005,pp.29,43-45.以英国为例,2012年数据显示,在英国的印度人共计103.68万,其中45%来自旁遮普邦,而锡克人的占比高达29.06%。(33)Rupa Chanda and Ghosh Sriparna,The Punjabi Diaspora in the UK:An Overview of Characteristics and Contributions to India,San Domenico di Fiesole:European University Institute,2012,pp.3-4.

早期移民海外的锡克人以提高收入、为留在旁遮普的家人提供更好的生活条件为目标,因此,农业家庭出身的锡克人将绝大部分收入汇给家人用于购买土地和采购农机、化肥、种子等,非农家庭的锡克人则汇款给家人用于购买或修缮房屋,或将汇款存入银行。随着海外锡克人教育水平的提高,他们开始重视通过捐款的方式支持家乡公共福利事业的发展。依靠当地锡克庙和谒师所(gurdwara,锡克教徒的礼拜场所),海外的锡克人得以联系在一起。其中,成立于1908年的温哥华锡克教徒社团(Khalsa Diwan Society)是海外历史最长、规模最大、发展最为成熟的锡克人组织,它为居于温哥华的锡克人提供社会交往的平台,并经常在锡克人群体中筹集资金支援旁遮普邦内经济和宗教建设。(34)Simrat Dhillon,The Sikh Diaspora and the Quest for Khalistan:A Search for Statehood or for Self-preservation,New Delhi:Institute of Peace and Conflict Studies,2017,pp.7-8.海外锡克人通过集体移民汇款修建了贾朗达尔(Jalandhar)和霍斯希亚尔普尔(Hoshiarpur)的许多公共建筑,从温哥华、香港等地锡克庙筹集来的资金则全部用于阿姆利则(Amritsar,旁遮普邦内城市,锡克教圣城)锡克教的发展。除此之外,旁遮普邦内许多医疗、教育和福利机构也都以海外锡克人的移民汇款为重要的资金来源。

庞大的移民群体为旁遮普邦带来了总额不可小觑的移民汇款。2007-2008年NSSO第64轮调查显示,旁遮普邦向外移民人数和移民汇款流入量均居全印第四位。在调查阶段内,旁遮普邦共计向外移民38.6万人,获得移民汇款超过1650.5亿卢比(约合23.27亿美元),占邦内生产总值的12.9%。由于旁遮普邦的农业属性,农村家庭中有移民汇款收入的比例显著高于城市家庭。1993年,大约2.27%的农村家庭收到移民汇款,而城市家庭这一比例仅为0.51%。到2007年,农村家庭中获得移民汇款收入的比例上升至3.7%,城市家庭的比例也升至1.05%。其中,农村居民的年均移民汇款收入为10.85万卢比(1530.36美元),城市居民的移民汇款收入略低,平均为9.76万卢比(1375.90美元)。(35)Chinmay Tumbe,“Remittances in India:Facts and Issues”,The Indian Journal of Labor Economics,Vol.54,No.3,2011,pp.491,499.

(二)移民汇款与旁遮普邦地方政党的兴起

在旁遮普邦,国大党和印人党这两大全国性政党的影响力均不敌以契合当地居民狭隘政治诉求为己任的地方政党。国大党在多数情况下要靠印度共产党的支持才能组建多数政府,有时还需要争取来自社会民主党(Bahujan Samaj Party)的支持,印人党则完全依靠阿卡利党在旁遮普邦开展政治活动。(36)Ashutosh Kumar,“Electoral Politics in Punjab:A Study of Shiromani Akali Dal”,Japanese Journal of Political Science,Vol.19,No.1,2018,p.48.随着全新的印度普通人党(Aam Aadmi Party)在2017年邦议会选举中崭露头角,全国性政党在邦议会中的影响力进一步收缩,邦内政治议题愈加转向了少数族裔和底层民众的政治权力和经济利益。(37)Ashutosh Kumar,“The Aam Aadmi Party and Emerging Political Scenario on the Eve of the 2017 Punjab State Assembly Elections”,Japanese Journal of Political Science,Vol.22,No.1,2015,p.183.

印度独立之前,以争取锡克教宗教自决权和扩大锡克人参政权为宗旨的最高阿卡利党(Shiromani Akali Dai,下称“阿卡利党”)曾与国大党合作,共同应对来自英国人和穆斯林遗留势力的威胁。独立后,阿卡利党则以锡克人文化传统、宗教信仰和政治权力捍卫者的身份进入政坛,将赋予锡克人独立自主的政治权力和提高旁遮普语的政治地位作为政党参政的首要目标,在邦议会中逐渐形成与国大党分庭抗礼之势。1950年8月开始,阿卡利党发起“旁遮普语建邦运动”(Punjabi Suba Movement),试图建立以旁遮普语为唯一官方用语的独立语言邦,但这一尝试直至1966年才最终实现。(38)庄万友:《印度锡克教徒建立语言邦的曲折历程》,《南亚研究季刊》1996年第4期,第34-39页。

阿卡利党的发展离不开锡克人经济实力的提升。一方面,经济实力提升为锡克人的政治参与增添了物质资源,另一方面,他们还直接向政党提供活动经费,从而扩大阿卡利党的政治影响力。旁遮普邦是印度推广“绿色革命”的心脏地区,因此,有人可能会将锡克人经济实力的提升归因于高产作物和先进种植技术带来的高额回报。然而,考虑到20世纪60年代“绿色革命”刚刚在旁遮普邦推开,高产作物和先进种植技术的回报率还未突显,这一解释无疑是不足的。此外,“绿色革命”虽然能够提升贾特锡克人(Jat Sikhs,指从事农业生产的人)的经济地位,因为他们拥有土地资源,但马查比锡克人(Mazbis Sikhs,指贫农、无地农)和卡特里锡克人(Khatris Sikhs,指从事工商业的人)经济实力的提升却不能一概地归功于“绿色革命”。(39)Ashutosh Kumar,“Electoral Politics in Punjab:1966-2004”,Japanese Journal of Political Science,Vol.12,No.1,2005,pp.115-116.在这之中,移民汇款起到了超越种姓和阶层划分而提高居民收入的作用。

印度独立后不久,对新兴事物持开放心态的海外锡克人便在英国、加拿大等发达资本主义世界赚取了“第一桶金”,并通过移民汇款帮助家人提高收入水平,改善生活状况。据统计,与没有移民汇款的旁遮普家庭相比,有移民汇款的家庭平均年收入能达到4941.5美元,大约为前者的1.7倍。(40)Rupa Chanda and Ghosh Sriparna,The Punjabi Diaspora in the UK:An Overview of Characteristics and Contributions to India,San Domenico di Fiesole:European University Institute,2012,p.9.收入提高相应增强了居民的购买力,尤其是居民负担私人医疗服务的能力。调查显示,由于建设标准高、设施设备完善,70%的邦内居民更愿意赴私立医院就诊。此外,邦内居民医疗开销的自费比例也提升了,占比达到76.1%,仅18%由公共医疗保险覆盖。(41)Akshay Rana,Job Satisfaction among Healthcare Employees in Public and Private Sector Hospitals in Punjab,Shimla:Himachal Pradesh University,2014,p.130.宗教信仰所赋予的高度认同感还使海外锡克人团结在一起,依靠同乡会、锡克庙和谒师所等组织将移民汇款打包汇回,用于改善家乡基础设施和发展公共福利事业。据统计,旁遮普用于建设和修缮医疗机构及其设施设备的投资约800万美元,其中75%来自锡克人通过社团和组织汇回的移民汇款,而这仅占锡克人打包汇回资金的10%。(42)Darsham Singh Tatla,The Sikh Diaspora:The Search for Statehood,London:Routledge,2005,pp.47-48.随着移民汇款总额和占邦内生产总值的比重进一步提升,以往财政开支居绝对主导地位的小学教育也开始私立化。显著增多的移民汇款使旁遮普邦内公立和私立教育机构、就读学生和教师数量均发生了明显改变。数据显示,2005-2014年,旁遮普邦公立小学数量由14934所降至14427所,比重由84.5%降至65.5%,而私立小学数量则由2739所增至7598所,比重相应翻了一倍。从学生数量来看,2005年,就读于公立小学的学生比例由2005年的78.3%降至2014年的43.8%;从教师数量来看,公立小学教师比例则从2005年的71%降至35.4%。(43)Deepak Talwar and Dr.Meenu,“State of Primary Education in Punjab”,International Journal of Social Science and Humanities Research, Vol.2,No.2,2014,pp.5-6.

移民汇款带来的购买力提升为居民提供了“退出”公共服务的选项,使他们无需再为争取更多财政转移和发展项目而勉强自己与中央保持一致。锡克人开始积极谋求作为具有统一身份认同的族群的政治认同和更多的自治权力,这与阿卡利党的施政纲领不谋而合,为这一服务于狭隘政治诉求的地方性政党的兴起铺平了道路。1969年,阿卡利党在旁遮普邦议会选举中获得29.66%的选票,与国大党的差距缩小至10个百分点以内,议席数则首次超过国大党排名第一。此后,阿卡利党在旁遮普邦议会中的影响力不断扩展,先后于1977年、1985年、1997年、2007年和2012年成为旁遮普邦执政党。(44)Ashutosh Kumar,“Electoral Politics in Indian Punjab:A New Phase”,South Asia Research,Vol.37,No.1,2017,p.38.其中,贾特锡克人和卡特里锡克人在2002年、2007年和2012年的邦议会选举中分别有50.0%、57.8%、48.9%和44.4%、39.7%、42.2%投票支持阿卡利党。(45)Ashutosh Kumar,“Electoral Politics in Punjab:A Study of Shiromani Akali Dal”,Japanese Journal of Political Science,Vol.19,No.1,2018,p.48.而国大党则逐渐退居守势直至失势,即使在几次选举中得票率超过阿卡利党,却因未达到绝对多数不得不与印度共产党和社会民主党联合组阁。1980年成立的、在全国层面大受欢迎的印人党也难在旁遮普邦发挥独立影响,不得不依靠与阿卡利党组成的政治联盟才能在邦议会中占据一席之地。

移民汇款使中央通过财政转移“购买”居民支持的有效性大大降低,如今,政府也无法通过补贴政策产生直接而轰动的公关效应来获得即时和庞大的政治回报,造成旁遮普邦获得的中央财政转移相比其他邦显著减少。2000-01财年,印度各邦人均财政转移额为768卢比,旁遮普邦仅494卢比,与之在经济结构、种族构成、文化传统等方面高度相近的喜马偕尔邦则高达3070卢比。(46)M.Govinda Rao,“Changing Contours in Federal Fiscal Arrangements in India”,Reading in Public Finance,No.11,2004,p.13.2014-15年度,中央向地方的一般性财政转移(general purpose)全国平均为5.28亿美元,旁遮普邦仅获得3.33亿美元。中央向地方的特殊性财政转移(specific purpose)全国平均为2.31亿美元,旁遮普邦仅获得1.78亿。旁遮普邦的人均财政转移额仅3637卢比,不及喜马偕尔邦的1/4(13864卢比)。(47)M.Govinda Rao,Central Transfers to States in India:Rewarding Performance while Ensuring Equity,Final Report Submitted to NITI Aayog,2017,p.11.2014-2015年,联邦政府向邦政府财政转移占邦内生产总值的比重全国平均提升0.62个百分点,喜马偕尔邦的涨幅高达3.76%,而旁遮普却下降了0.28个百分点。在整个90年代,旁遮普作为印度各邦中财政赤字最严重的邦,来自中央的税收分享和财政援助额却逐年减少,其中,税收分享从90年代末的1.02亿卢比减少为21世纪初的0.59亿卢比,财政援助则由0.69亿减少至0.61亿。由于难以从中央获得足够的财政转移,旁遮普邦政府不得不通过借债满足财政开支需求。2016-17财年,旁遮普邦政府每单位邦内生产总值的贷款额增加了9.52个百分点,在印度各邦中排名最前。相较而言,喜马偕尔邦的单位贷款额却下降了0.19个百分点。(48)Pinaki Chakraborty,Manish Gupta,Lekha Chakraborty and Amandeep Kaur,Analysis of State Budgets 2017-18:Emerging Issues,New Dehli:National Institute of Public Finance and Policy,2018,pp.5-9.

进入21世纪,印度移民汇款流入总额出现井喷式增长,旁遮普邦也不例外,使得邦内政治生态更加朝着分散化和碎片化的方向走去。2017年,印度普通人党第一次参加旁遮普邦议会选举就拿下了20个议席和23.8%的选票,成为邦议会第二大党。普通人党,顾名思义,以强调社会公正与平等为主要宣传口号。该党提出,当前,印度普通大众处于长期被忽视的状态,只有当回应民众的诉求符合政客利益时,普通民众才会得到少量关注。普通人党力图改变这一现状,主张政府及其工作人员对人民负责,实施政府问责制和权力下放,并鼓励建立公民社会和推行公民自治。(49)Ashutosh Kumar,“The Aam Aadmi Party and Emerging Political Scenario on the Eve of the 2017 Punjab State Assembly Elections”,Japanese Journal of Political Science,Vol.22,No.1,2015,pp.175-193.在2014年的全国议会选举期间,初出茅庐的普通人党就在人民院中获得4个议席,而这4席全部来自旁遮普邦。此后,普通人党便以地方性注册政党的身份在旁遮普开展政治活动,使邦议会开始朝着“三足鼎立”的趋势发展。

四、泰米尔纳德邦的移民汇款与地方政党

(一)泰米尔纳德邦的移民与移民汇款

泰米尔纳德邦的向外移民史最早可追溯至19世纪。那时,锡兰(Ceylon)、马来亚(Malaya)和缅甸(Burma)等英属殖民地的种植园通过包工制度(kangani system)获得了大量来自泰米尔纳德的劳动力。(50)Christophc Z Guilmoto,“The Tamil Migration Cycle,1830-1950”,Economic and Political Weekly,Jan 16-23,1993,p.112.作为印度古老的水稻产区,独立后的泰米尔纳德邦仍保留着40%以上的农业人口。随着邦内工业和服务业迅速发展,以及灌溉设备老化和季风气候对农业发展的阻碍,第一产业逐渐衰落,大批原来从事农业的泰米尔居民不得不外出寻找新的工作机会,由此给泰米尔纳德邦带来了新的移民潮。1993-2013年,泰米尔纳德邦平均每年向外移民9.01万人,其中,2006年和2007年的向外移民人数超过15万,分别占印度当年向外移民总数的22.99%和18.64%。(51)S.Irudaya Rajan,Emigration from Kerala,Andhra Pradesh and Tamil Nadu:A Mapping of Surveys on International Labor Migration from India,Quezon City:Migrant Forum in Asia,2014,p.9.由于该邦丰富的高质量人力资源,泰米尔移民日益受到发达国家的青睐。印度发展研究中心(Centre for Development Studies)2015年的调查数据显示,泰米尔纳德邦共计向外移民220万,其中18.6%位于新加坡,45.5%位于海湾国家(其中阿联酋40万,沙特35万),13.6%位于美国,8.6%位于马来西亚,且以熟练工人和专业技术人员居多。(52)Tamil Nadu Survey 2015,Centre for Development Studies,http://www.cds.edu/research/ru/migrationresearch/migration-survey-data/,访问时间:2021年3月26日。

向外移民人数的增多为泰米尔纳德邦带来了源源不断的移民汇款。1993-2007年,有移民汇款收入的家庭比重从1.1%上升至4.2%。根据2007-2008年NSSO第64轮调查结果,过去12个月内,泰米尔纳德邦内农村家庭人均移民汇款收入为41632卢比,城市家庭为70685卢比。(53)Chinmay Tumbe,“Remittance in India:Facts and Issues”,The Indian Journal of Labor Economics, Vol.54,No.3,2011,p.495.2011年,泰米尔纳德邦移民汇款流入额达到4441.6亿卢比,占印度移民汇款流入总额的17.3%,并在邦内生产总值中达到9%的占比。(54)C.Valatheeswaran,“International Remittances and Household Expenditure Patterns in Tamil Nadu”,The Indian Journal of Labor Economics,Vol.58,No.4,2015,p.632.据印度发展研究中心的更新数据显示,2015年流入泰米尔纳德邦的移民汇款已升至6184.3亿卢比(约合90亿美元),占邦内生产总值的比重提升至14%,是联邦政府向泰米尔纳德邦财政转移额的6.8倍、邦政府财政支出总额的1.8倍。(55)Sanu George,“Singapore Most Preferred Destination of Tamil Diaspora”,India New England News,March 23,2016,http://indianewengland.com/2016/03/singapore-preferred-destination-tamil-diaspora/,访问日期:2021年3月24日。

(二)移民汇款与泰米尔纳德邦地方政党的兴起

印度独立初期,泰米尔纳德邦经济虚弱,邦内生产总值长期低于五亿美元,亟需依靠联邦政府实现经济发展,邦内居民公共服务需求的满足也有赖于中央财政转移。事实上,泰米尔纳德邦公共医疗服务的供应与需求之间一直存在较大缺口。据估计,若要满足全邦居民的医疗卫生服务需求,共计需要12355个卫生所、2471个初级医疗机构(一级)和618个社区医疗机构(二级),然而缺口率却长期保持在29.73%、42.78%和90.45%。(56)Pia Malaney,Peter Berman,Ajay Mahal,Jeffrey Sachs and Geeta Singh,Health Sector Reform in Tamil Nadu:Understanding the Role of the Public Sector,Boston:Centre for International Development,Harvard University,2001,p.12.男性护理员、男性保健员在泰米尔纳德邦的各级医疗机构中都处于高度稀缺状态,社区医疗机构中的产科医生、儿科医生和麻醉师供需比也仅为40%。(57)Venkatanarayana Motkuri and Uday Shankar Mishra,Human Resources in Healthcare and Health Outcomes in India,Munich:Munich Personal RePEc Archive,No.85217,2018.与医疗卫生方面的情况类似,泰米尔纳德邦的公立学校由于人员设施不齐全、条件不理想等原因,就读率仅43.23%,低于印度平均水平(65.01%)。(58)Anju Gapta,Education Status Report:Tamil Nadu Elementary Education,New Delhi:Center for Policy Research,2013,p.12.原本,巨大的公共服务缺口和落后的公共服务质量是中央执政党借以对泰米尔纳德邦施加影响、争取邦内居民政治支持的绝佳抓手,独立之初的国大党也确是如此行动的。然而,这一互换纽带却从60年代中后期开始逐渐消解了。

互换纽带的松动始于移民汇款流入之时。虽然缺少该邦移民汇款流入的早期年份数据,但我们仍能借助向外移民人数及其占邦总人口的比重作大致推算。泰米尔纳德邦向外移民占总人口的比重在20世纪中叶长期保持在5%-7%的水平,以人均汇款100美元计,六七十年代的移民汇款年均流入额大约在1.5-2.1亿美元之间,GDP占比约为10%-20%。如此庞大且直接进入居民口袋的资金显著提升了邦内居民收入水平,增加了消费支出,改善了消费结构。数据显示,有移民汇款收入的家庭月均开支为5272卢比,比无移民汇款收入的家庭高出34.01%;有移民汇款收入的家庭的教育开支比重较无移民汇款的家庭增加了0.8个百分点,医疗保健开支比重提升了1.6个百分点,耐用品消费开支比重几近翻倍。(59)C.Valatheeswaran,“International Remittances and Household Expenditure Patterns in Tamil Nadu”,The Indian Journal of Labor Economics,Vol.58,No.4,2015,pp.636-639,642-643.

作为公共财政的替代物,移民汇款弥补了本该由政府财政解决的公共服务缺口,使当地公共服务的供给变得私人化了。2012年统计数据显示,泰米尔纳德邦共有43605所私立医疗机构,是公立医疗机构的3.6倍,首府金奈目前已成为著名的医疗旅游胜地。(60)Shailender Kumar,Private Sector in Healthcare Delivery Market in India:Structure,Growth and Implications,New Delhi:Institute for Studies in Industrial Development,No.185,2015,p.14.在教育方面,2011年,共计476.14亿卢比的私人资本投入泰米尔纳德邦的教育事业,占总投资的42.8%,人均私人教育开支为4617.83卢比,远超同等经济发展水平的邦。邦内32个县共有34335所小学、5167所初中和5054所高中,其中1/3完全由私人出资设立并运营,满足了偏远地区和贫困家庭儿童的教育需求。(61)Anju Gapta,Education Status Report:Tamil Nadu Elementary Education,New Delhi:Center for Policy Research,2013,p.9.邦内私立学校入学率为59.97%,较同等经济发展水平的卡纳塔克邦高出近10个百分点。(62)Ambrish Dongre,Avani Kapur and Vibhu Tewary,How Much Does India Spend Per Student on Elementary Education,New Delhi:Center for Policy Research,2014,p.20.

相对于联邦政府的议价能力提升使居民能够基于自身宗教信仰、种姓或族裔身份提出更为狭隘的政治诉求,从而为达罗毗荼系地方政党的壮大提供支持。伴随移民汇款而来的,是领导印度获得独立的国大党在短短十余年时间里便从泰米尔纳德邦的执政者沦为配角。在1967年邦议会选举中,国大党首次失去多数席位,不得不将邦执政权拱手让给达罗毗荼进步联盟(Dravida Munnetra Kazhagam,下称“DMK”)。DMK是1949年从正义党(Dravidar Kazhagam)中分离出来的达罗毗荼系地方政党。最初,DMK在安纳杜赖(C.N.Annadurai)的领导下主张建立独立的达罗毗荼自治政权。1962年中印边境冲突期间,DMK与全印人民团结起来一致对外,并积极为战争筹款。感受到国内民族主义爱国情绪是如此高涨,DMK在战争结束后便放弃了“独立的达罗毗荼政权”的政治主张,转而宣扬“社会民主”、“平民主义”和“区域自治”,化身为泰米尔纳德邦内达罗毗荼人(主要是泰米尔人)的代表,积极谋求在邦一级获得政治权力,并在1967年和1971年邦议会选举中两次获胜,开始了在泰米尔纳德邦的执政地位。

随着DMK走向实用主义,放弃其建党时宣扬的激进政治主张和经济政策,以拉马钱德兰(M.G.Ramachandran)为首的部分党员开始游离于DMK之外。1972年,作为对DMK党内腐败的回应,这部分党员脱离DMK并组建了名为全印安纳达罗毗荼进步联盟(All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam,下称“AIADMK”)的全新达罗毗荼系地方政党,并以“社会民主”、“社会自由”和“左翼民粹主义”为口号开展政治活动。(63)Hugo Gorringe,“Party Political Panthers:Hegemonic Tamil Politics and the Dalit Challenge”,South Asia Multidisciplinary Academic Journal,Vol.5,No.1,2011,pp.1-19.1977年,AIADMK首次参与邦议会选举,因“免费校园午餐”等社会福利主张受到民众追捧,一举拿下130个议席和30.4%的选票并成为执政党。三年后,AIADMK在邦议会选举中再次获胜,拉马钱德兰连任邦首席部长。1984年,AIADMK实现在邦议会选举中的三连胜,正式成为在邦一级与DMK相抗衡的地方政党。整个九十年代,邦执政权在DMK和AIADMK之间轮替,国大党则节节败退,仅在1991年时以60个席位列第二,此外再无成就。2006年,由于没有任何政党获得超过半数席位,DMK与国大党、印度共产党和印共(马)联合组阁后上台执政。2011年和2016年,AIADMK继1984年后再次实现邦议会二连胜。

对达罗毗荼系地方政党的支持意味着达罗毗荼人与中央执政党背道而驰。意识到以公共服务交换政治支持的有效性大大降低后,联邦政府开始减少对泰米尔纳德邦的财政转移。2000-01财年,各邦人均获得中央财政转移768卢比,泰米尔纳德邦仅658卢比,同为中高收入水平的卡纳塔克邦则获得了686卢比;(64)M.Govinda Rao,“Changing Contours in Federal Fiscal Arrangements in India”,Reading in Public Finance,No.11,2004,p.13.第十三届财政委员会拨款占邦财政收入的比重,在两邦间也存在较大差异——卡纳塔克邦为11.8%,而泰米尔仅9.75%。(65)C.Bhujanga Rao and D.K.Srivastava,“Dependence of States on Central Transfer:State-wise Analysis”,Global Business Review,Vol.15,No.4,2014,p.703.2014-15财年,中央向地方进行一般性财政转移的全国平均值为5.28亿美元,泰米尔纳德邦仅3.99亿美元。中央向地方财政转移总额平均为7.59亿美元,泰米尔纳德邦仅6.68亿美元。(66)M.Govinda Rao,Central Transfers to States in India:Rewarding Performance while Ensuring Equity,Final Report Submitted to NITI Aayog,2017,p.11.此外,泰米尔纳德邦在推行由联邦政府倡议、邦政府实施的邦内教育事业发展的旗舰项目“全民教育运动”(Sarva Shiksha Abhiyan)时,来自联邦政府的财政转移力度也远低于其他邦。在移民汇款显著增多的21世纪最初十年,中央政府在该项目实施资金中的占比从85%降至50%。(67)K.R.Shanmugam,Swarna S.Vepa and Savita Bhat,Performance of Flagship Programmes in Tamil Nadu,Chennai:Madras School of Economics,No.18,2012,pp.96-97.受此影响,在泰米尔纳德邦,公共财政仅能负担居民26.6%的医疗开支,自费比例高达60.7%,而在德里中央直属区,公共财政的负担比例较泰米尔纳德邦高出近14个百分点(40.5%)。(68)Economic Research Foundation,Government Health Expenditure in India:A Benchmark Study, New Delhi:MacArthur Foundation,India,2006,p.9.此外,2011年数据显示,泰米尔纳德邦义务教育的人均公共财政开支为6020.83卢比,开支总额占邦内生产总值的比重为1.76%,作为泰米尔纳德邦对照的卡纳塔克邦在义务教育方面的人均公共财政开支则为7612.06卢比,总额占邦内生产总值的2.26%。(69)Ambrish Dongre,Avani Kapur and Vibhu Tewary,How Much Does India Spend Per Student on Elementary Education,New Delhi:Center for Policy Research,2014,p.23.

五、结语

作为超大规模的联邦制国家,印度自独立之初就面临着中央与地方的关系协调问题,即如何在塑造联邦政府权威的过程中,兼顾各邦因种姓、民族、宗教、阶层等不同身份认同而产生的差异性诉求,从而确保中央与地方之间的良性互动。然而,在政治实践中,由于联邦政府与各邦政府在事权和财权划分上的不平衡,各邦政府在承担绝大部分地方治理和社会服务职能的同时仅拥有对少数特殊税种的征税权,印度长期以来保持着地方对中央的财政依赖,为联邦政府介入各邦事务和将中央意志贯彻到地方提供了重要渠道。在此过程中,地方居民常常不得不压制自身因狭隘身份认同所产生的政治诉求,通过与中央保持一致获得更多财政转移以满足公共服务需求,这也使得地方政党无从争取足够的支持者。

移民汇款却为央地财政关系的改变提供了可能。移民汇款提高了地方居民收入水平,使居民有能力购买由私人部门提供的食品、住房、医疗、教育等服务。这类私人服务在一定程度上成为政府公共服务的替代物,导致地方居民对联邦政府增加财政开支提供公共服务的需求下降,形成对这种公共物品的“退出”。在公共服务私人化的过程中,居民相对于政府的议价能力提升,造成政府用公共服务“购买”居民支持的有效性大大降低。为了增加连任的概率,中央执政党通常将有限的资源集中用于争取最有可能倒向自己的摇摆选民,也就是那些在公共服务方面很难有“退出”选项的邦的居民,而有大量移民汇款收入的邦则难以在财政转移方面得到联邦政府和中央执政党的青睐(尤其是与处于同等经济发展水平的邦相比)。物质需求通过其他途径得到满足的地方居民也因此提出了更多基于狭隘身份认同而产生的政治诉求,使中央执政党在邦一级的影响力不得不让位于能满足这些狭隘政治诉求的地方政党。

或许是意识到这种跨国联系在印度国家治理中的重要作用,莫迪当选总理后尤其重视海外印度人群体,多次在对他国进行国事访问期间与当地印侨、印裔交流,更加主动寻求海外印度移民社群的支持,并积极称赞他们是“印度的软实力”。在国内,莫迪则以印度教民族主义(Hindu Nationalism)为旗号,试图通过“国族再造”实现社会深度整合。一系列举措,使占印度总人口比重超过八成的印度教徒形成了统一身份认同,移民汇款也从财政转移的替代物变为补充,通过资金的动员效应强化了地方居民对印人党的政治支持。结果是印人党在2017年北方邦和北阿坎德邦等邦议会选举中取得亮眼成绩,并在2019年人民院选举中获得压倒性胜利,扭转了印度三十年来“悬浮议会”和联合政府的政治生态。新冠肺炎暴发以来,莫迪政府因掌握大量防疫资源和救助资金,进一步扩大了相对于地方政党的政治经济优势,因此,至少在未来一段时期内,印人党“一党独大”的政治地位预计将继续维持。然而,地方政党的影响力是否将就此收缩尚待进一步观察,这将取决于印度教民族主义的生命力和印人党的施政绩效。