研发强度对企业成长性的影响研究——基于股权结构调节作用下的实证分析

2022-03-07宁建功程克群周志明

宁建功,程克群,周志明

(安徽农业大学,安徽合肥,230000)

一、引言

随着经济的快速发展,如今的中国已然成为享誉世界的第一大工业制造国。根据《2019中国制造业上市公司年度报告》,截止2019年6月30日,我国A股上市公司中制造业企业占比高达62.73%,在数量上占据主要地位,并且从2018年6月30日至2019年6月30日,新增制造业上市公司占比达到了7成,可见制造业企业仍将在上市公司中占据主流的地位。制造业水平反映着国家的生产力水平,发达国家往往在制造业方面有着较高的技术储备,生产的产品有着很高的附加值,在行业上占据主导地位,并攫取市场大部分利润。我国作为发展中国家在制造业方面存在着一些问题,其中“大而不强”的问题比较突出。核心技术薄弱,顶尖技术人才匮乏,很多关键部件依赖进口,这一现象制约了制造企业的发展,限制了企业发展的高度,不利于产业升级转型,甚至威胁到国家安全。

针对这种状况,我国制定了“创新驱动、人才为本”的方针,强调“创新是经济增长的第一生产力”。提高企业的创新能力就要加大研发投入。在外部环境上,当国与国之间发生贸易摩擦时,一个国家整体企业存在的弱点就会被无限放大,导致难以想象的后果。如当中美发生贸易摩擦,企业在受到美国打压后,中国制造业“大而不强”等弊病就会暴露出来,尤其是在高端制造上存在明显的短板,有些企业在受到美国政府的针对后甚至无法保持正常经营,近乎“休克”,形势如此严峻,制造业的窘境必须得到改变。我国政府应当坚持创新驱动发展,建立健全相关激励政策,引导制造企业从引进创新阶段加速转为自主创新阶段[1]。

目前,我国制造业企业处在传统低端、劳动力密集型制造业转向以精密机器、智能汽车为代表的个性化、定制化的高端制造业的新阶段。研发创新作为企业未来成长转型的新动力,对推动《中国制造2025》规划的建设、打造制造强国至关重要。在国内外日益激烈竞争的大环境下,本文通过研究研发强度对企业成长性的影响及股权结构的调节作用,旨在为我国制造业发展提供借鉴。

二、理论分析与研究假设

(一)研发强度对企业成长性的影响

学术界对研发投入对企业成长性的作用未有统一的看法,技术创新理论认为研发支出是技术创新的基础[2]。张栓兴[3]通过对创业板科技类公司的研究发现,研发投入能够促进企业成长性。何卫红[4]认为研发活动是企业经济效益增长的重要保证,是提高企业核心竞争力的关键。仇云杰[5]研究发现企业的研发行为能够有效地提高企业的绩效,对技术密集型企业研发带来的效益更加明显。

但也有学者持相反意见,孙自愿[6]认为研发投入不会立即为企业带来利润,短期来看,当期的研发费用投入对企业绩效产生显著的负向影响。高端制造业的研发投入周期较长,具有较高的风险并且收益滞后,从引进人才和设备再到开展研发活动,再在不断的失败中开发出新技术、新产品,最终投放市场并占据一定市场,需要很长一段时间才有可能创造利润,任何一个环节出现问题,企业可能会“颗粒无收”。据此,提出假设:

H1:研发强度对高端制造业公司的成长性存在负向影响。

(二)股权结构在研发强度与企业成长性中的调节作用

研发投入促进企业成长的同时还需要考虑其投入的转化效率,这与企业的治理机制紧密相关,合理的股权结构是构建良好治理机制的关键,股权结构对于企业的研发也有着不小的作用,故从两个方面来研究股权结构的调节作用。

股权集中度指大股东持有股权占总股本的比重。根据委托代理理论,大股东会更注重把企业的发展与个人目标相结合,股权的集中度越高,大股东在决策中的影响力就会越大,而大股东更倾向于谋取个人利益,通过向管理者施加压力,迫使其为了自身的利益工作,规避一些不确定性的自主创新行为[7]。杨建军[8]认为股权集中度会影响企业的自主创新行为,适度的股权集中度有利于企业从事自主创新行为。当大股东的持股比例过高时,其侵占小股东利益的动机和能力就越强,为了避免研发投资失败导致的企业价值损毁和自身利益的流失而放弃投资项目,从而不利于企业的成长。所以,如果大股东倾向于认为较大的研发强度并不能短时期内给企业带来丰厚收益,就会降低或停止研发的投入,减缓企业成长的步伐。以大股东在企业所具有的独断专行的控制地位,高风险且低效的研发方案通过的可能性更高,从而对企业的健康成长造成安全隐患。因此,提出假设:

H2:股权集中度在研发强度与企业成长性中存在负向调节作用。

股权制衡度反映的是除最大股东外的前五大股东与第一大股东之间的制衡关系。股权制衡度越高,说明第一大股东在做决策时更易受到其他股东的制约。企业研发强度的大小,受到各大股东的决策影响。在股权制衡的作用下,研发相关的决策需要公司大股东们集体讨论,在保证企业价值最大化的前提下,最终形成一个科学有效的研发方案,从而提升研发的转化效率,有利于制造业公司的发展壮大。姜婷[9]研究发现在股权制衡度高的企业中,经营决策更合理,更有利于企业的健康发展。因此,提出假设:

H3:股权制衡度在研发强度与企业成长性中存在正向调节作用。

三、研究设计

(一)数据来源与样本选取

选取2013—2018年的A股高端制造业上市公司作为研究对象,并对数据经行处理,剔除ST、*ST等特别处理的公司以及退市公司,并剔除数据缺失严重的公司以确保数据的严谨性和准确性。数据来源于国泰安数据库、巨潮资讯网和万德数据库。

(二)变量的定义

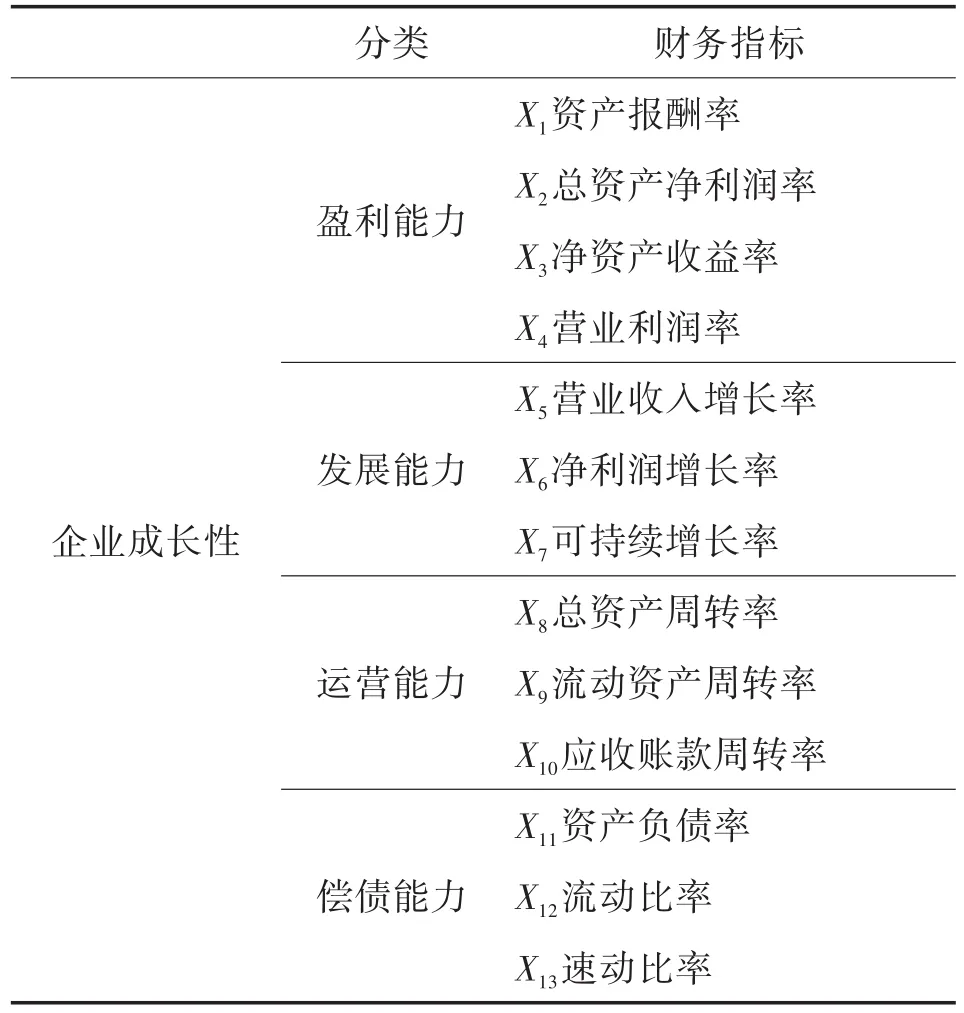

1.被解释变量

企业成长性,是指企业在经营过程中为了获得更多的企业价值而整合各种内外部资源和生产要素。运用因子分析法对企业成长性进行综合量化,选取了13个衡量指标综合评价企业成长性,见表1。

表1 企业成长性衡量指标

2.解释变量

选取当期研发支出/当期营业收入作为研发强度的衡量指标。

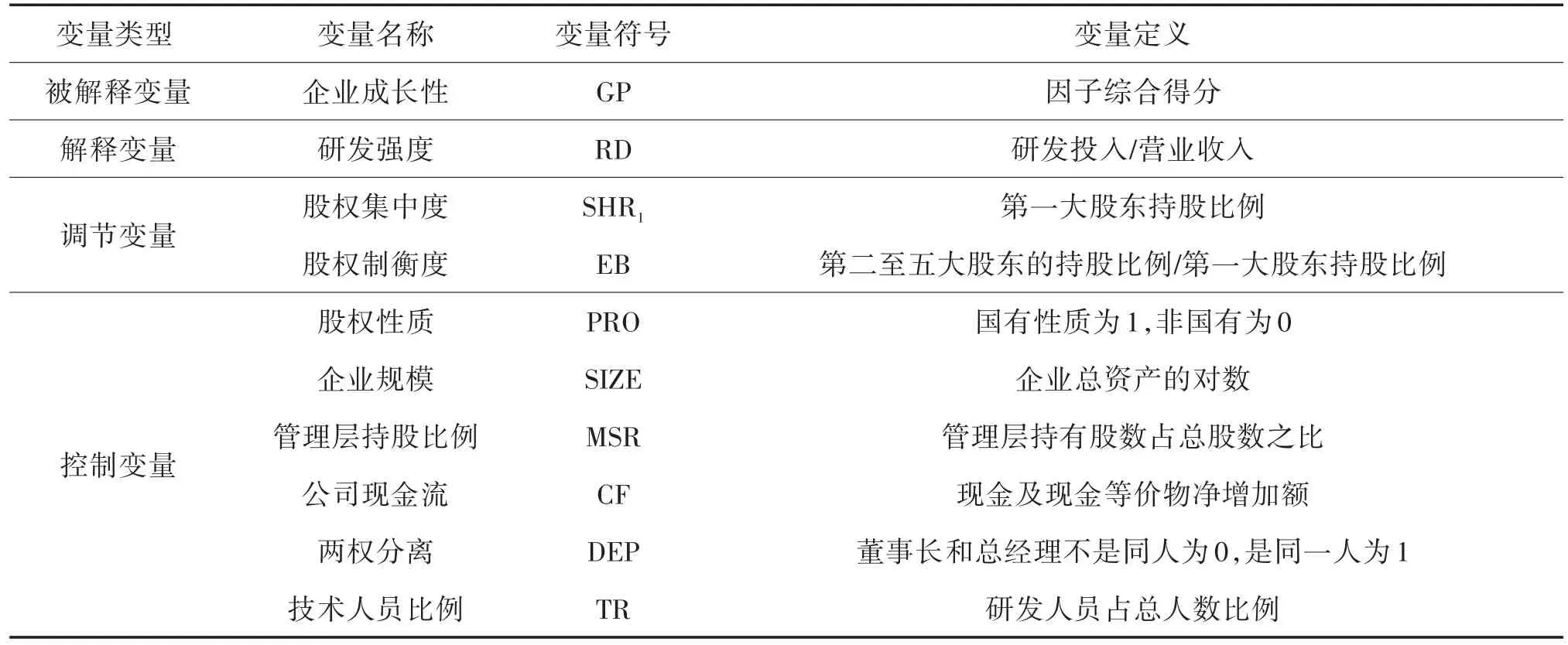

3.调节变量

对股权结构进行细分,从股权集中度、股权制衡度两个方面研究其对研发强度与企业成长性的调节作用。将研发强度与股权集中度、股权制衡度进行标准化处理,并交互相乘,得出的交互项带入参与回归。

4.控制变量

包括股权性质、企业规模、管理层持股比例、公司现金流、两权分离、技术人员比例6个指标。其中,股权性质考虑到了国有与非国有对企业成长性的影响,企业规模的大小对企业发展至关重要,管理层持股比例关系到公司的股权分布,公司现金流的充裕有利于研发的投入,两权分离与公司的治理结构相关,技术人员比例对企业的研发创新有积极作用(如表2)。

表2 变量定义表

(三)模型构建

为了检验研发强度对企业成长性的影响,构建模型1:

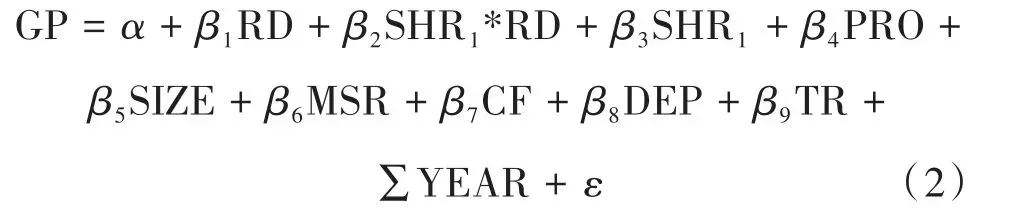

为检验股权集中度对研发强度与企业成长性存在的调节作用,构建模型2:

为检验股权制衡度对研发强度与企业成长性存在的调节作用,构建模型3:

四、实证分析

(一)企业成长性的因子分析

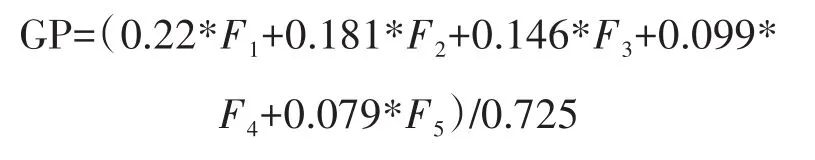

运用Stata15.0对代表企业成长性的13个指标进行KMO-Barlett球形检验。经检测发现KMO值为0.604,大于0.5,认为适合做因子分析。然后对选取衡量企业成长性的13个指标进行因子分析,可以看出,其中主成分特征值大于1的有5个,前5个主因子成分的累计方差贡献率达到了72.5%,涵盖了绝大部分指标对企业成长性的贡献,因此提取前 5 个主成分F1、F2、F3、F4、F5,以方差贡献率占累计贡献率的比例作为权重,进行因子综合得分计算出企业的成长性(GP)。公式如下:

(二)描述性统计

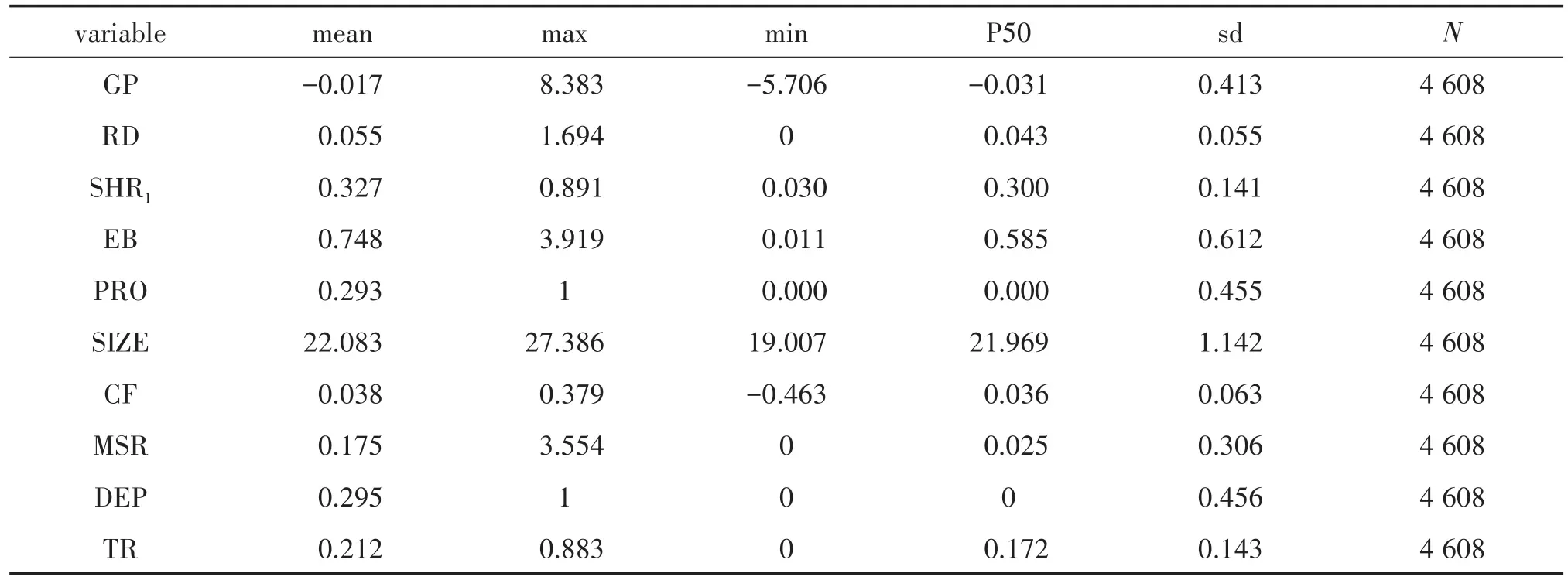

对数据进行统计分析后发现(如表3),企业成长性波动范围较大,最大值为8.383,最小值为-5.706,平均值为-0.017,中位数为-0.031,总体上看我国高端制造业的成长性为负数的企业数量偏多,而成长性良好的企业较少。研发强度平均值为5.5%,标准差为0.055,符合目前我国制造业5%左右的研发投入占比情况,持续投入量的波动幅度不大。股权集中度平均在32.7%,股权制衡最高比值为3.919,最低为0.011,平均值为0.748,未达到标准值1,制衡情况不是很合理。其他控制变量的标准差都偏低,基本不存在对主要变量的干扰影响。

表3 描述性统计表

(三)回归分析

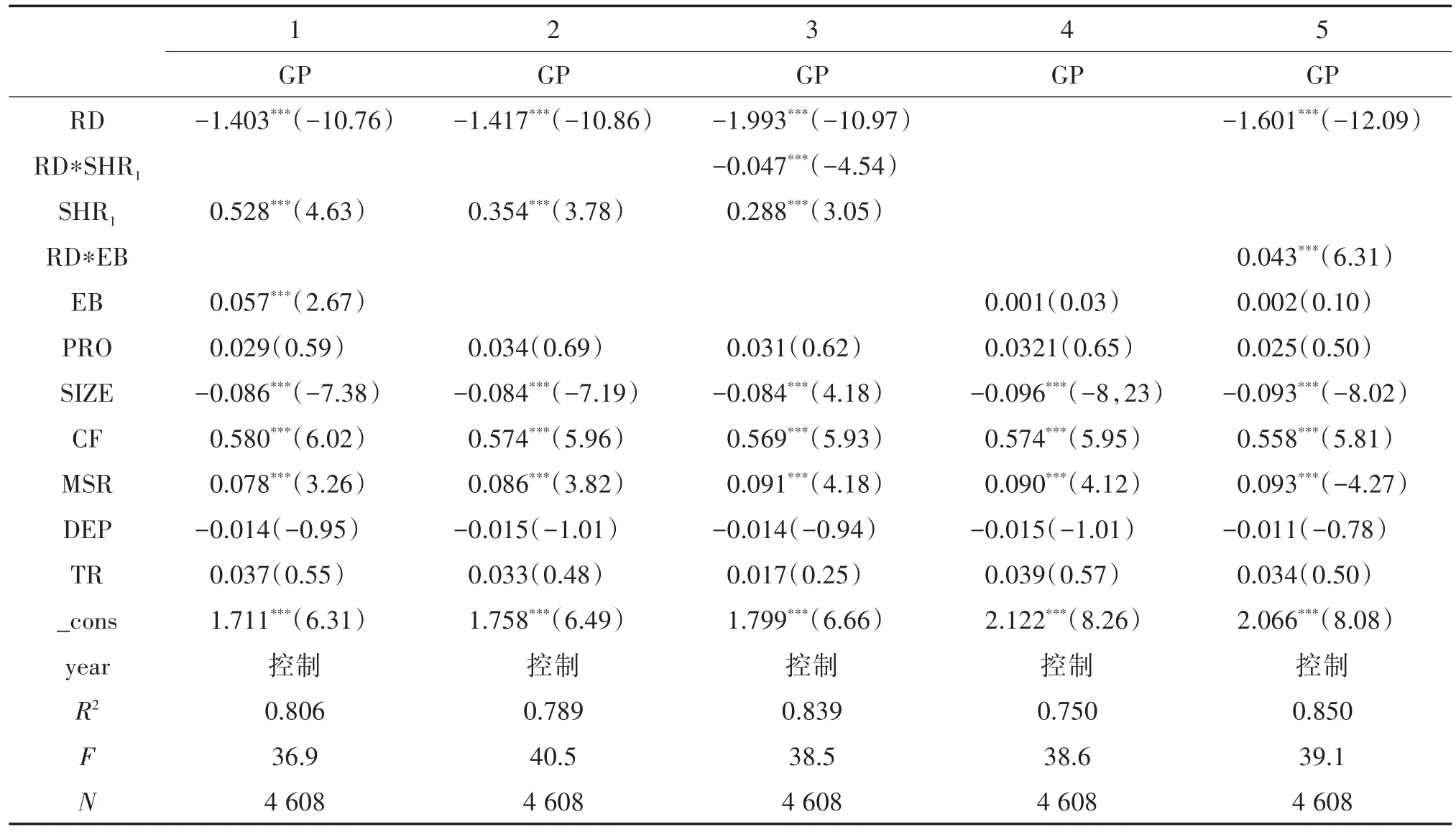

为了进一步验证上文所述的假设,本文运用stata15进行多元回归分析。通过豪斯曼检验,采用固定效应对样本数据进行回归。如表4,模型1表示研发强度、股权结构与企业成长性的整体回归,发现研发强度对企业成长性呈现出负向显著作用,股权集中度与制衡度均呈正向显著,控制变量中企业规模、自由现金流与管理层持股比例对企业成长性影响显著,验证了假设H1。模型2和模型3表示的是股权集中度对研发强度与企业成长性的调节效应,可以看出研发强度与股权集中度的交互项为负向显著,股权集中度对企业成长性正向显著,表明股权集中度是半调节变量,且对研发强度促进企业的成长起到抑制作用。证明了假设H2。模型4和模型5表示的是股权制衡度对研发强度与企业成长性的调节效应。

表4 研发投入对高端制造业企业成长性的回归结果

(四)滞后性检验

在验证了假设H1的猜想后,针对当期研发强度对高端制造业的企业成长性具有负向显著影响的情形进行深入研究。本文对研发强度的数据进行了连续滞后三期的处理,并依此带入回归。结果发现,滞后一期的研发强度对企业成长性具有正向促进影响,但不显著。滞后二期的结果也是如此,直至滞后三期时,在10%的显著水平下,研发强度对企业成长性呈现正向弱显著作用。因此,可以认为研发强度对企业的成长性存在一定的滞后效应。

五、研究结论及启示

针对研发强度和股权结构对企业成长性的影响进行研究分析,选取我国高端制造业上市公司作为研究样本,并采用学术界较为流行的因子分析法综合评价企业成长性,建立数据模型进行实证分析。得出以下结论:第一,当前高端制造业的研发强度对企业成长性的贡献不明显,并且在当期呈现负向抑制作用。目前我国的制造业企业正处于《中国制造2025》规划的建设中,为了实现打造制造强国的战略目标,上市企业应将更多的目光投注到研发创新中,提高研发资金的转化效率,完善研发人员的激励机制,为推动我国高端制造业公司未来成长转型的发展作打算。第二,股权集中度具有负向调节效应。我国制造业上市公司的大股东应该多考虑内部决策人员的意见,集思广益,取长补短,提高企业长远发展战略的意识。第三,股权制衡度起到正向调节作用。说明公司股东持股权的分散与制约有利于企业的良好成长,提高股权制衡力度是完善公司治理结构、优化内部控制的一种可行方案。

随着经济全球化的发展,企业间的竞争愈发激烈,同质化的竞争使企业无法获得较高的利润率,争相采取价格战,造成企业薄利经营,容易导致亏损,造成现金流困难,无力维持进一步的研发创新,不利于企业的长久发展,最终必然走向失败。企业想要在行业内出类拔萃就必须要掌握核心技术,而研发是企业获得核心竞争力的主要手段,加大研发投入才能够提高产品的品质及功能,进而体现产品独特的价值,从而在激烈的竞争中脱颖而出,获得丰厚的利润,企业再将利润投入到研发中去,进一步提高产品的竞争力,获得更丰厚的利润,形成一个良好的研发创新循环,推动企业不断向前发展。从国家层面上来看,如果企业无法拥有核心技术,不仅在发展的过程中困难重重,还会导致整个行业发展举步维艰,使得整个国家的制造业落后,产业无法升级,整个国家成为低附加值的“制造工厂”,导致其在国际舞台上话语权低,处处受限于别的国家。不仅如此,制造业也关联着军工企业,影响着国家的军事发展,关系着国防安全。制造业对于就业等民生方面也有着重要的影响,可以说,制造业影响着国家的方方面面,必须站在战略的高度上,重视制造业的高质量发展。

企业的发展不仅要考虑商业价值,也应该考虑社会价值,从事研发投入虽然无法迅速获取高额利润,但无论从企业角度还是国家层面,企业都应该坚持研发。企业的发展应当具备战略的眼光,站在长远的角度上去看待问题才能够获得更长远的发展,才能成为一家卓越的企业,才能为国家的发展添砖加瓦。重视人才,注重研发,掌握核心技术,独立自主发展,而非简单代工加工,才能够提高产品品质,避免陷入价格战的窘境,占据行业主导地位,获取更大的商业利润,使得企业获得持久的发展动力。在股权结构方面,企业也应当优化得当,使得管理层与技术研发人员、大股东等有良好的股权划分,才能够激励各方为公司发展尽职尽责,使得企业更好地持续成长。