社会工作参与贫困村村民健康管理路径研究——以对长春市X村的调查为例

2022-03-07郭泽希卜长莉

郭泽希,卜长莉

(长春理工大学法学院,吉林长春,130022)

当前我国脱贫攻坚战已经取得举世瞩目的成就,但仍然存在因病致贫和因病返贫的现象并成为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的薄弱环节。由于贫困地区具有疾病高发性和长期性的特点,贫困农民的病贫循环问题十分突出,根据国务院扶贫办建档立卡统计,因病致贫、返贫贫困户占建档立卡贫困户总数的42%以上,远远超过其他因素[1]。这就意味着,健康扶贫工作需要做到循序渐进、长期有效。因此,消除“因病致贫、因病返贫”恶性循环是重要任务和重要内容。因病致贫、返贫问题的解决,能够推动农村卫生健康事业发展、提升村民健康水平,是推进脱贫攻坚战略与乡村振兴战略有效结合、提供健康基础的重要举措。

党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》(以下简称《规划》)中强调,要坚持农民的主体地位。这种主体作用的发挥需要以农民身心健康作为基础。健康资本是农民人力资本的重要组成部分,健康水平的提升能够增强乡村振兴的人力资源和智力资源,是培养和造就一大批新型职业农民的前提和保障。《规划》同时也提出要推进健康乡村建设,深入实施国家基本公共卫生服务项目,为农民提供基础性全方位全周期的健康管理服务[2]。

如何解决农村地区的健康问题?健康管理是有效途径,一方面,健康管理服务,可以有效提高贫困地区的健康水平;另一方面,健康管理可以提升贫困地区人口的自我健康管理意识,让健康扶贫从被动变为主动,从而助力健康扶贫工作的深入开展。同时,社会工作以人为落脚点和出发点,旨在助人自助,与健康管理的出发点具有相通性,社会工作参与农村地区的健康管理具有专业性与权威性,能够从源头上帮助控制和减少因病致贫、返贫,从人们思想意识上着手,践行“大健康、大卫生”理念。

一、加强贫困地区健康管理的重要性

健康管理的概念由美国于20世纪50年代末最先提出,最初只是医疗保险和医疗服务的相结合,医生负责对病人进行健康评价和健康管理,为后续健康管理的发展提供了经验。如今,健康管理逐渐形成自己的理论和研究体系,运用管理学的理论和方法,对个人或群体进行系统的健康检测和评估,提供健康咨询和指导,变被动就医为主动预防,倡导个人、家庭和社会的责任感并调动积极性,达到减少疾病发生,提高人们健康水平的目的[3]。

健康管理的作用不仅仅在于治疗疾病,更在于对疾病的主动预防,使人群不断朝健康的方向发展,20世纪60年代西方学者提出“知信行”理论模式(KABP或KAP),这一理论将人们行为的改变分为获取知识、产生信念及形成行为三个连续过程,认为卫生保健知识和信息是建立积极、正确的信念与态度,进而改变健康相关行为的基础;信念和态度则是行为改变的动力。只有当人们了解了健康知识,建立起正确的信念与态度,才有可能主动地形成有益于健康的行为,进而改变危害健康的行为[4]。“知信行”理论是健康管理的基石,倡导人们对自身健康的责任感,从而帮助人们树立“大健康”理念。

提升贫困地区健康水平,加强健康管理是重要途径。一方面,贫困地区需要健康管理服务,我国卫生资源分布不均衡状况十分突出,优质资源集中在大城市、大医院,人才引进困难、基础设施建设不完善,使得贫困地区社区卫生服务机构的运转举步维艰,不足以对村民进行较好的健康管理。对贫困地区居民的健康进行有效管理和引导,会避免“因病致贫”和“因病返贫”的状况,健康管理不仅仅是消费,更是人们对自己未来美好生活的投资与保障。另一方面,如果只关注患病的贫困人群,而忽略那些亚健康状态下的人群,因病返贫、致贫现象将无法遏制。有针对性地进行健康管理,对贫困地区的心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤等慢性病进行监测和管控,发现高危人群,实施健康管理策略,形成以预防为主的健康格局,可有效减少贫困地区疾病的发生,同时可以帮助村民化被动为主动,由意识带动信念,由信念带动行为,逐渐摆脱落后的健康意识,形成积极主动的自我管理能力。

二、社会工作参与贫困地区健康管理的意义

在社会工作参与健康管理方面,我国学者积累了一定的成功经验及成果,例如个案工作在老年慢性病管理方面的探索:学者杨宇航针对老年慢性病人开展个案工作,运用社工的专业知识帮助服务对象进行自我管理,建立健康的家庭支持网络建构,整合并链接资源,给予服务对象物质与精神上的支持;小组工作在健康管理方面的探索:学者陈辉在华东医院成立了“棒棒糖”糖尿病自我管理小组,对服务对象饮食健康、生活行为方式方面进行了干预,使得服务对象自我管理水平都得到了明显的提高;社区工作在老年慢性病管理方面的探索:深圳市在开展老年慢性病健康管理防治工作时,让社会工作者参与对辖区老年慢性病患者开展的排查工作,签订个人医疗档案,定时组织大型义诊、健康宣教等活动。

因此,在积累了一定经验的基础上,社会工作参与贫困地区人口健康管理具有重要意义。一方面,贫困地区缺乏健康管理,社会工作参与可以提供多方面帮助。例如,贫困人口存在对自身健康认知不准确、不听医嘱、生活习惯不好的问题,社会工作介入进行宣传与倡导,可以在一定程度上帮助缓解这些问题。另外,由于经济条件和医疗水平有限,贫困人口无法享受专业的医疗服务,因此,需要社会工作者利用专业优势帮助贫困地区链接资源,引进健康义诊,专家团来帮助贫困人口接受到专业的就医指导与咨询。

另一方面,社会工作与健康管理具有相通之处,对二者配合有推动助力作用。首先,共同关注人的成长与发展:社会工作以人为本,宗旨是助人自助;健康管理以人的健康为切入点,促进个体生理的健康发展。其次,二者都注重预防:社会工作侧重人的不健康行为及理念的治疗与预防,健康管理侧重疾病的预防与治疗。再次,旨在改变不良行为:社会工作认为人们产生不良行为,是因为人们的生存环境、心理等方面出现了障碍,所以,改变人们的不良行为也应该注重人们认知、情感等方面的因素;健康管理认为,生活中,人们之所以健康水平下降,不良行为和习惯是重要的影响因素,因此,要帮助人们加以改正。最后,有专业的方法与理念:社会工作和健康管理在服务的具体流程和实施过程中,都具有专业的理论加以支撑,在对具体服务实施的专业性上具有保障。

由此可见,将社会工作参与到贫困地区的健康管理中去,具有创新性和可行性。一方面,从社会工作服务视角可以突破传统,加入新的社会工作与健康管理结合的视角,为贫困地区提供切实的服务;另一方面,贫困地区接受信息和理念的能力不如城市,对社会工作和健康管理的了解相对滞后,社会工作参与贫困地区健康管理,也能帮助贫困地区了解社会工作和健康管理这两个学科,通过系列服务可以加强贫困地区对这两个领域的认可与支持,对服务的可持续性具有推动作用。

三、X村村民健康管理存在的问题及原因

(一)X村村民基本健康状况

为了更进一步了解贫困村村民的健康现状,笔者在2019年5月对我国吉林省长春市的一个贫困村X村进行了调查与访问,获得有效问卷279份。X村位于吉林省长春市,在2012年底被确定为贫困村,全村共有村民1 710人,农户450户。因此,对X村村民的健康管理状况进行调查分析具有代表性。

在所调查的村民当中,男性共有168人,女性共有111人。调查对象的年龄主要在50至70岁之间,占比60.8%。调查统计显示,X村村民的健康状况并不乐观,仅有23.2%的村民表示自己的身体状况很好或较好,其余76.8%的村民都存在一定的疾病或其他身体问题的困扰(见图1)。从患病种类方面,有6人患有大病,9人患有身体残疾,4人患有精神类疾病,195人患有不同种类的慢性病,占调查对象总数的69.8%。总体来看,X村慢性病的情况比较严重(见图2)。

图2 X村调查对象的疾病类型

(二)X村健康管理存在的问题

1.村民自我健康管理意识薄弱

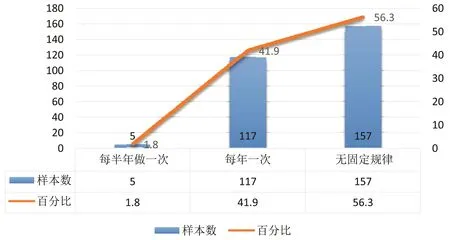

调查发现,很多村民对自己的身体并不负责,存在有病乱投医、药物滥用的现象。例如部分村民在患病感到不舒服的情况下首先选择去药店买药,或者去私人诊所进行治疗,甚至有部分村民向邻居借药服用,很少有人具有及时去市级以上的医院进行专业权威治疗的意识。同时,部分村民对健康体检的积极性不高,面对体检,大部分村民都只是参加村里面组织的免费体检,很少有人愿意主动花钱去正规医院参与全面的体检。但是,村里组织的免费体检存在医疗设备不足、没有办法为村民提供全面科学的检查等问题,无法满足村民的基本健康需求。X村调查对象中有一半以上的村民体检没有固定规律,甚至有人几年才做一次体检,占比56.3%;能够做到每年做一次体检,但也只是参加村里的免费体检的村民达到41.9%;能够做到每半年一次体检的村民,仅有1.8%。由此可见,村民对健康知识掌握不科学导致健康自评脱离实际、药物使用混乱、药物滥用是因病致贫、因病返贫现象居高不下的重要影响因素(见图3)。

图3 X村调查对象的体检情况

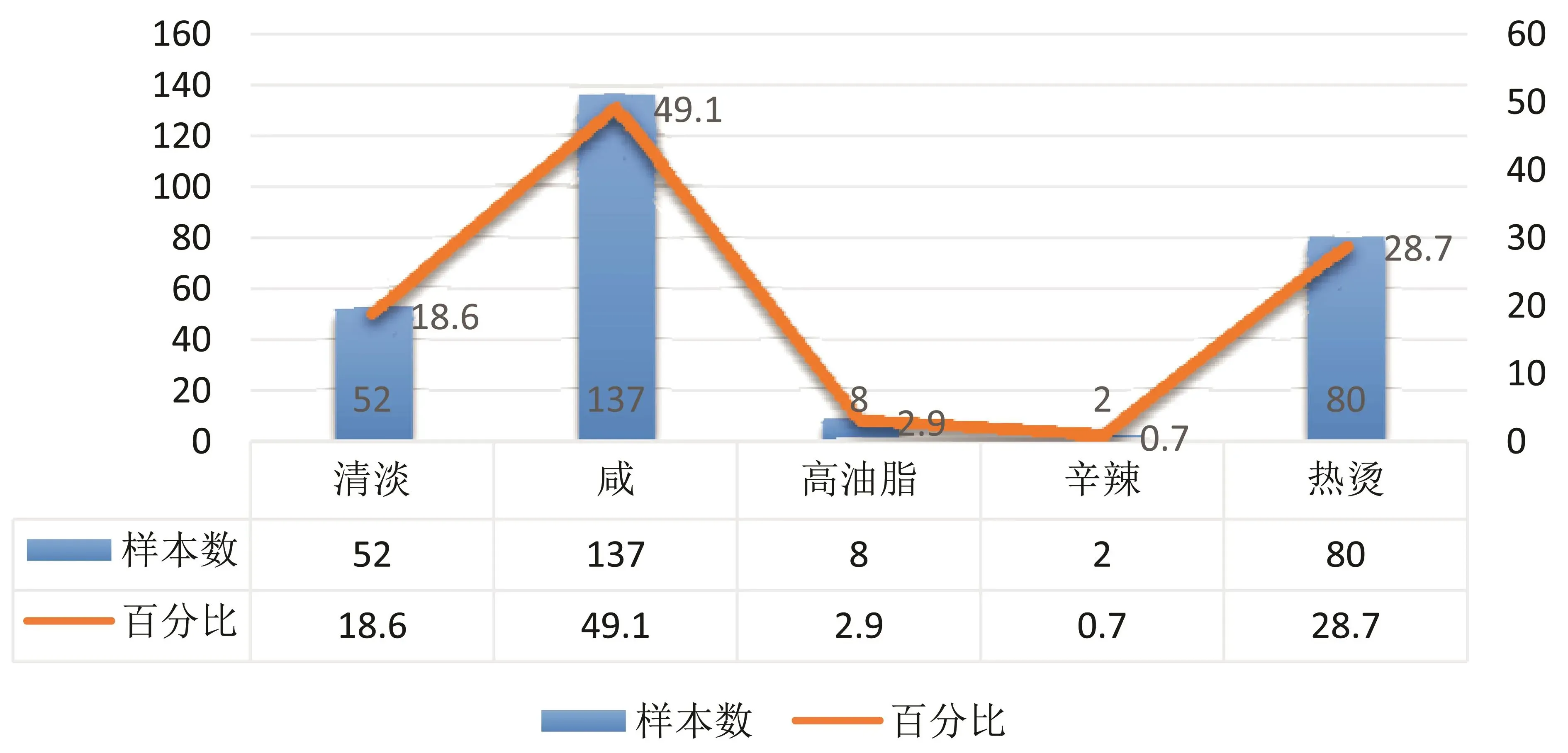

2.饮食不健康

健康问题离不开饮食。平衡膳食达到身体所需要的营养标准,能够帮助促进人体健康,增强免疫力。然而,近年来,我国饮食结构发生了较大的变化,盐和酱油摄入量偏高是存在的主要问题之一,并且逐渐出现了高热量、高脂肪发展的趋势,一些相关的慢性病也就开始找上门来。经过调查问卷和访谈发现,X村位于我国东北部,大多数村民的饮食口味都倾向于多盐和热烫类食物,村民饮食口味多倾向于咸口,占比达到49.1%,这样的饮食习惯,直接引发了许多慢性疾病。同时,村民们还有吃剩菜剩饭的习惯,尤其在夏天,经常直接拿凉的饭菜吃,这些凉的饭菜或者隔夜菜会对村民们的肠胃造成一定的损害。由此可见,村民们的很多慢性疾病和不健康饮食有着不可分割的关系(见图4)。

图4 X村调查对象的饮食情况

3.生活习惯不科学

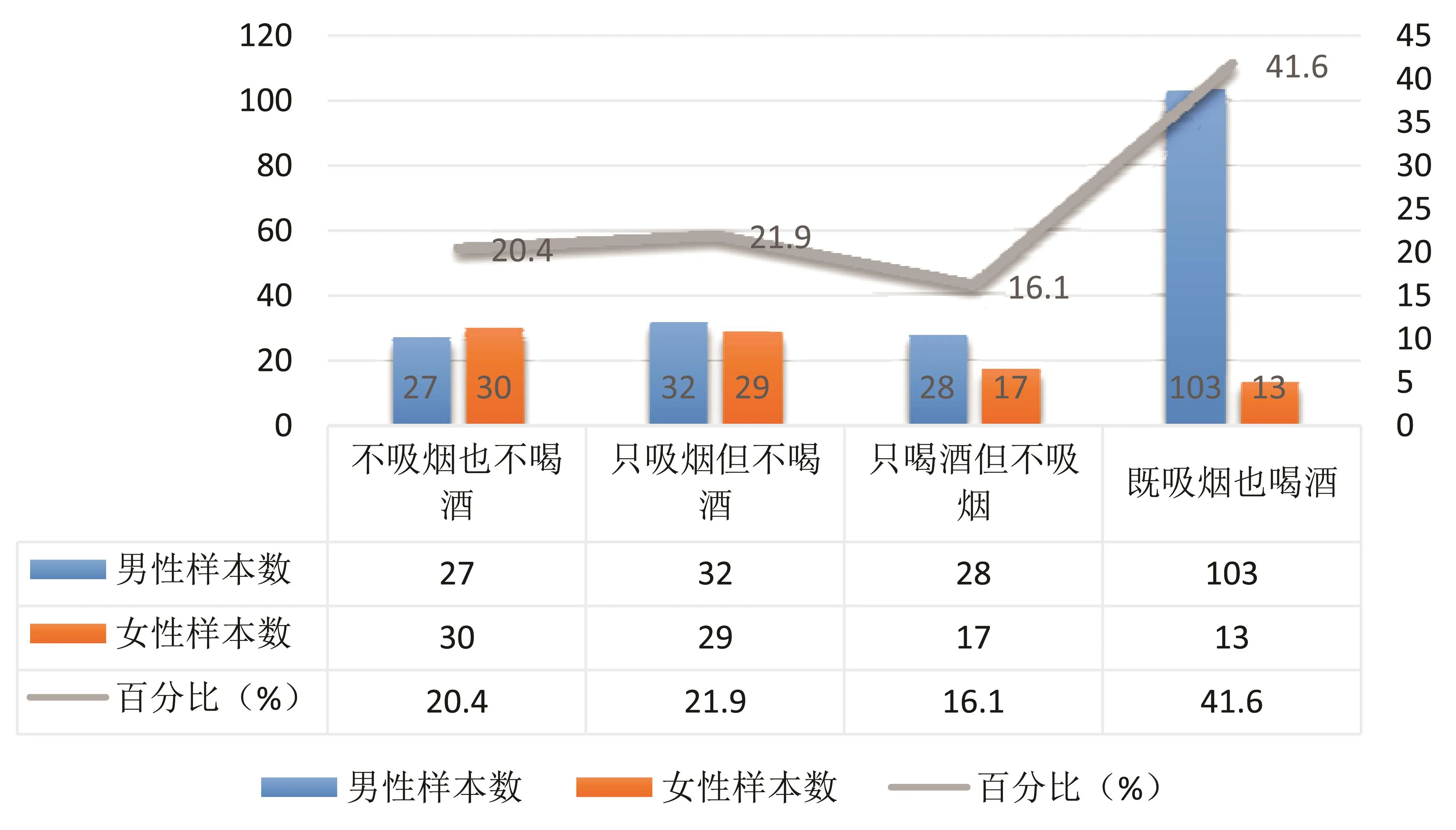

在农村地区,由于健康教育不到位,村民健康意识薄弱,村民存在不科学的生活习惯尤为常见,而生活中很多疾病就是由这些生活习惯引发的,例如吸烟会引发肺部疾病、酗酒会对大脑脏器有损害、缺乏身体锻炼会降低身体抵抗力、饮食不健康会影响肠胃健康等等。通过调查发现,X村的大部分村民都有着吸烟、喝酒的习惯:有61人有只吸烟但不喝酒的习惯,占调查对象总数的21.9%;45人有只喝酒但不吸烟的习惯,占调查对象总数的16.1%;116人有既抽烟又喝酒的不良嗜好,占调查对象总数的41.6%;既不吸烟也不喝酒的人有57人,占调查对象总数的20.4%(见图5)。

图5 X村调查对象的吸烟喝酒情况

4.睡眠质量不高

研究表明,很多慢性疾病和恶性肿瘤的发生与恶化都与睡眠质量不高有关。拥有充足有效的睡眠,是人们保持体力充沛和心情愉悦的基础,也是维持身体健康的基本需要。经过调查和访谈发现,X村的村民们睡眠质量不高,有52人表示,平均每天睡眠时间不到5小时,占调查对象的18.6%;67.7%的人平均每天睡眠时间5~7小时;仅11.5%的人平均每天睡眠时间能够达到7~9小时;有6人平均每天睡眠时间达到9小时以上,占调查对象的2.2%(见图6)。

图6 X村调查对象的睡眠质量

四、X村健康管理问题的影响因素

(一)缺乏健康管理服务

健康管理服务能够有效地帮助人们控制疾病的风险,抑制疾病的发展,从而减轻医疗负担,这对于贫困地区来说是非常重要的。健康管理服务包括健康信息采集、评估、建立健康档案、适当的健康教育等。但调查发现,X村不存在健康管理相关内容服务,健康管理服务的缺失会引起健康信息更新缓慢、评估手段与分析处理能力不专业,健康干预进行不顺利等问题,直接影响村民对自身健康的认知水平与管理水平,会严重阻碍村民的健康。

(二)缺乏非正式社会支持网络

社会支持网络包括正式社会支持和非正式社会支持。非正式支持系统包括家庭成员、同辈群体等,正式支持系统包括社区、政府、社会组织等。对于贫困村民而言,非正式社会支持网络对他们的影响更加深远。调查走访发现,在X村的患病村民中,他们更愿意跟与自己有相同经历和疾病的人沟通,以寻求安慰或者分享治病方式,而对于医生,他们的态度则比较被动,因此,非正式该网络系统能够在一定程度上帮助村民缓解患病的压力,减轻焦虑感,对治疗疾病有一定的辅助作用。因此,针对这一特点,形成积极正向的非正式社会支持网络,可以在一定程度上给村民带来积极影响,让村民在寻找病友和相互沟通中逐渐放松心情,积极治疗,从患病的焦虑中走出来。

(三)缺少专业人才和基础设施

对于贫困村民来说,健康问题的解决,基层医疗卫生机构和医务人员起到至关重要的作用。然而事实却是,很多贫困地区的基层医疗机构无论是在人力、财力和物力方面,都存在相应的问题。例如,在人力、物力方面,基层医护人员素质和服务能力低下、医疗卫生机构不够专业;在财力方面,一方面,基层医护人员的工资待遇不高,工作量大,影响医护人员积极性,另一方面,没有办法为医疗机构引进专业的设施,影响村民就医。调查显示,虽然X村会定期开展健康体检类的服务,普及医疗知识,但由于医疗器械有限,能够做到的检查并不多,另外,X村的专业医务人员少,缺少相应的资格证书,但他们的建议对村民们的健康影响却很大,因此,专业人才和医疗机构水平的提升至关重要。

(四)健康扶贫精准性不足

就目前来说,健康扶贫政策的精准性依然存在不足之处。第一,健康扶贫政策对于贫困地区其他人群来说,普及力度是远远不够的,特别是像农村妇女、孤寡老人、残疾人、儿童等这类弱势群体,具有个别化和指向性的举措还需要加强和细化。第二,集中连片的特殊困难地区、民族地区、边疆地区等深度贫困地区的健康扶贫政策重点还不够突出。第三,分类别帮扶的原则在政策具体的实施过程中,贯彻和体现依旧不够。

(五)地域病问题突出

X村的慢性病状况突出,其中高血压、冠心病等心脑血管疾病尤为严重,占调查对象的52.9%。调查显示,我国东北地区心脑血管疾病的发病率远高于南方地区,是东北地区的地域病[5]。一方面原因在于东北的气候条件,在冬季,东北温度普遍在零度以下,在这种持续低温的环境下,室内和室外温度差异比较大,从室内到室外,突然间的温度变化使人难以适应,导致心脏泵血加快,血压升高,发病率大大增加。另一方面在于东北居民的饮食结构,东北居民多习惯于高盐、高油等类型的食物,日积月累,血液黏稠度就会增高,心脑血管的负担加重,患病几率也随之提高。X村地处东北,村民地域病问题严重,有心脑血管疾病的村民数量多、患病情况和程度不同,成为X村开展健康管理的难题。

五、社会工作参与贫困村健康管理的路径和对策

(一)提供健康管理服务

第一,进行信息采集。收集贫困村民的个人健康信息,其内容包括个人的基本情况、目前的健康状态、家族疾病史、所从事的职业及特点、日常生活方式、心理情况、具体体检状况等。第二,建立健康档案。健康档案中所记录的内容要涵盖人们从出生到死亡的所有健康状况,为日后的调查与评估提供信息,是一个庞大的工程,具有专业性。第三,进行健康与疾病风险评估。根据个体健康信息,进行综合的数据分析处理和评估,对疾病的发生和危险性进行预测,提供评估、预测和指导报告。最后,进行健康服务。对于特殊个体或专属人群,可以根据个体的健康目标,制定健康管理服务。这种专项的健康管理服务能够有效帮助患者全面了解自身状况,制定自己的健康目标,从而有效缓解精神压力,建立健康的思维与生活方式。

(二)帮助建立健康小组,构建积极正向的非正式社会支持网络

社会工作者在贫困地区进行服务时,可以将社会工作专业方法融入健康管理服务中去。小组工作一般应用在部分拥有共同特征的群体,更多地用于健康教育、疾病预防、心理纾解问题等方面。社会工作者可以帮助村民建立健康管理小组,将贫困村民纳入其中,按照疾病类型将村民分类,形成小组,鼓励村民们进行自我组织、自我管理,相互支持,以此增加贫困村村民的归属感、责任感,有效利用社会资源,这种正向积极的非正式社会支持网络,有助于贫困村民缓解心理压力,形成积极向上的思维模式,更好地预防治疗疾病。

(三)加强健康管理宣传,提升村民自身的责任感

现在很多贫困村都存在两方面问题,一方面,贫困人口的健康卫生意识较弱,思想落后、观念陈旧。另一方面,贫困人口缺乏主观能动性和积极参与性,往往以一种弱者的心态被动享受资源帮扶,这也正是健康问题解决路上的绊脚石。因此,要鼓励非营利性的社会组织走进贫困地区,在贫困地区开展持续性、公益性的社会服务;加强健康知识的宣传,促进健康教育发挥作用,营造健康的社会氛围;激发每个贫困个体的责任心和战胜病魔的勇气,改变“等、靠、要”的陈旧思想,强调贫困人口自身的责任和义务,提供一些健康教育、政策宣传,明确表明贫困人口在健康问题解决中的主体作用,培养贫困人口的自觉性,促进其自我管理意识的觉醒。

(四)鼓励服务型专业人才开展服务

顺利推进贫困地区健康管理需要做到:促进健康管理专业、社会工作专业等相关专业的成熟与完善,积极引导社会工作、健康管理服务型专业人才进入贫困地区开展服务,提升贫困村健康水平。同时,在服务中要强调社工角色的多样化和优势作用,例如,社工作为服务提供者,要为村民提供服务、提供支持。针对村民的发展阶段和他们自身的特点设计出不同的服务方案,针对不同情况的村民采取不同的介入行动,帮助村民更好地进行健康管理,提高晚年生活的质量。作为资源链接者,社工不仅要去链接相关资源,还要帮助村民和家属之间形成良好的沟通氛围,并且帮助其获取相关政策的信息,更要协助服务对象争取自己的利益,提出建议等。

(五)提升贫困村医疗卫生机构和医务人员的水平

基层医疗卫生机构的水平、医务人员工作效率与积极性直接影响贫困地区健康问题的解决,贫困人口摆脱疾病困扰,离不开高水准的医疗卫生设备和专业的医务人员。第一,精准落实健康扶贫等相关政策,医疗卫生机构之间要建立明确的目标、权责分明、公平互助。第二,提升基层医疗卫生机构的服务质量,完善基本医疗器材,提升急诊急救能力,让贫困居民能够更加便捷、有效地就医,减少就医时间与金钱上的不必要花销。第三,一方面,加大人才培养,选派学科骨干力量进修学习,提高专业水平,培养人才队伍;另一方面,重视基层医务人员的积极性,提高其待遇和保障并加以引导与关怀,使他们能够更加安心地在自己的岗位上工作。