中国共产党与文艺的历史关系和逻辑关系

2022-03-07祝东力

祝东力

【摘 要】 中国共产党自成立以来就与文艺有着密切的关系,这种关系既是历史的关系,又是逻辑的关系。中国现代文学的起源与中国共产党的起源在一定程度上相重叠,党的早期领导人既是文艺的行家里手,同时也十分重视文艺工作。延安时期,党的事业与文艺的密切关系得到了系统的理论阐述,从那以后的几十年时间里,中国共产党领导的文艺涌现出许多经典之作。在革命与战争年代,中国文艺创作之所以出现“高峰”,一个重要原因就在于中国共产党能够有效地利用文艺激发和释放出被压迫阶级长期所积蓄的心理能量,从而使文艺极大地发挥了动员民众的作用。

【关键词】 中国共产党;文艺;历史的关系;逻辑的关系

中国共产党的历史是20世纪初以来中国现代史的重要组成部分,关于中国共产党与文艺的话题,讨论非常多,相关论著汗牛充栋。在不同的艺术门类中,都可以看到中国共产党作为一个革命党,抑或一个执政党,始终与文艺保持着非常密切的关系。这种关系既是历史的关系—从建党之初就形成了这样一种关系,一直延续下来,需要我们细致梳理;同时,这种关系又是一种内在的逻辑关系,需要我们深入分析。

一、源头

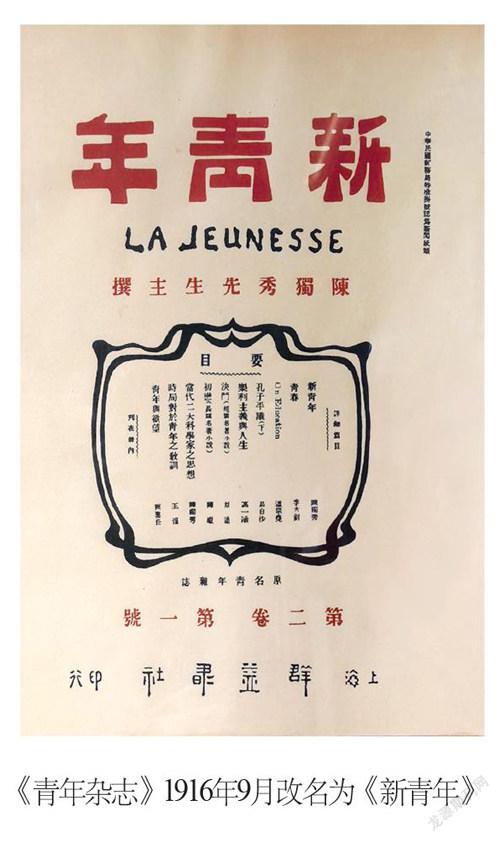

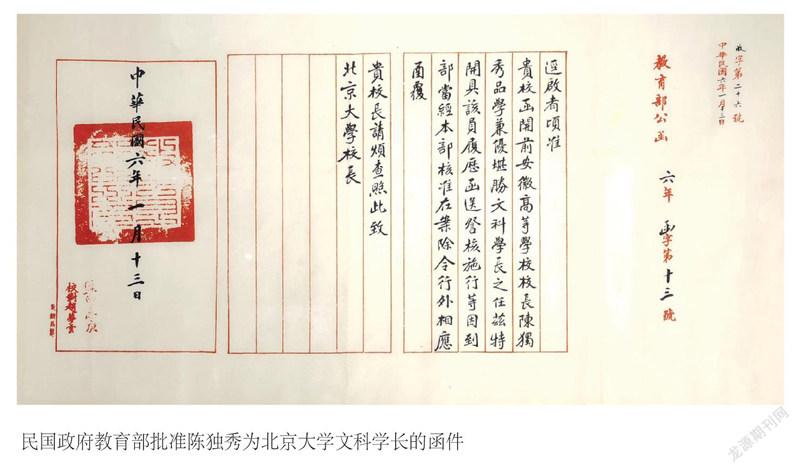

中国共产党的创始人之一、第一任总书记是陈独秀,他有三个身份。第一个身份,是中国共产党的主要创始人、早期领导人。从1921年7月建党到1927年大革命失败,陈独秀从中国共产党第一次至第五次全国代表大会一直担任党的主要领导人,多达五届。第二个身份,是新文化运动的领袖人物。1915年9月,陈独秀创办了《青年杂志》。1916年9月,《青年杂志》改名为《新青年》,后从上海迁到北京。第三个身份,是近代有影响的诗人。陈独秀不仅自己能创作很好的旧体诗,还是近代著名诗人苏曼殊的旧体诗老师。他和苏曼殊有很多交往,一起翻译了雨果的《悲惨世界》,初译名为《惨社会》。所以,陈独秀也是一位文学家。

陈独秀创办和主编《新青年》杂志,并在1917年2月的《新青年》上发表了《文学革命论》,这可以说是一篇檄文,倡导和推动了文学革命。其中,他提出三句口号:

推倒雕琢的、阿谀的贵族文学,建设平易的、抒情的国民文学;

推倒陈腐的、铺张的古典文学,建设新鲜的、立诚的写实文学;

推倒迂晦的、艰涩的山林文学,建设明了的、通俗的社会文学。[1]

这是陈独秀在《文学革命论》中提出的目标和要推动、倡导的文学新样式、新风格。另外,当时的陈独秀是北京大学的文科学长,这是什么职务?中国传统学问分成四类:经、史、子、集。近代引进西洋学术,分成七科:文、理、法、商、工、农、医。当时北京大学只有五科:文、理、法、商、工,缺少农科和医科;而这里的文科包括文学、语言学和哲学,所以“文科学长”大体上相当于今天大学的人文学院院长。陈独秀提出新文学的明确主张,也是回应胡适在同年1月《新青年》上发表的《文学改良刍议》一文,这篇文章影响很大。胡适所说的文学改良,有八项具体主张:

一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。[1]

严格讲,胡适的主张都是关于语言运用和行文要求的,主要讨论文风问题,不像陈独秀的三项主张那样直接指向文学的主题和品格。所以,尽管在中国现代文学史上他们的影响都非常大,但分量还是不一样的。

当时文学之所以被如此重视,是因为文学与国民性互为因果。所谓国民性,就是国民的性格、意识和精神世界,文学是国民性的一种体现,同时文学也能潜移默化地改造国民性。所以,陈独秀在《文学革命论》中有这样一句话:“今欲革新政治,势不得不革新盘踞于运用此政治者精神界之文学。”[2]就是说,要革新、改造政治,就必须革新、改造那些从事政治或者将来要从事政治的人的精神世界,而文学在这些人的精神世界中占有非常重要的位置。这是一种启蒙的逻辑,这种逻辑之前已在梁启超的《论小说与群治之关系》中得到很充分的表达。“群治”就是指社会的治理。梁启超指出:

欲新一国之民,不可不先新一国之小说。故欲新道德,必新小说;欲新宗教,必新小说;欲新政治,必新小说;欲新风俗,必新小说;欲新学艺,必新小说;乃至欲新人心,欲新人格,必新小说。何以故?小说有不可思议之力支配人道故。

小说有一种不可思议的力量,能改变人、支配人,那么小说为什么有这样的力量?他进一步指出:“以其浅而易解故,以其乐而多趣故。”[3]就是说小说深入浅出、通俗易懂,并且能给人带来很多的乐趣。梁启超关于小说还有更多的论述,总之,他是从传播的角度强调文学的价值。可见文学是一种言近旨远、寓教于乐的文体形式,广大受众可以受其影响。梁启超这篇文章发表于1902年,在当时也产生了巨大影响,那么他的主张与陈独秀所倡导的文学革命的区别究竟在哪儿?1902年还处于晚清,这主要是他个人的思考和呼吁,而到了1917年新文化运动时期,已经变成了一种群体的思潮和运动,既包括理论,也包括创作实践。而梁启超所处的时代,则缺少大规模的文学创作实践来践行他的文学主张。

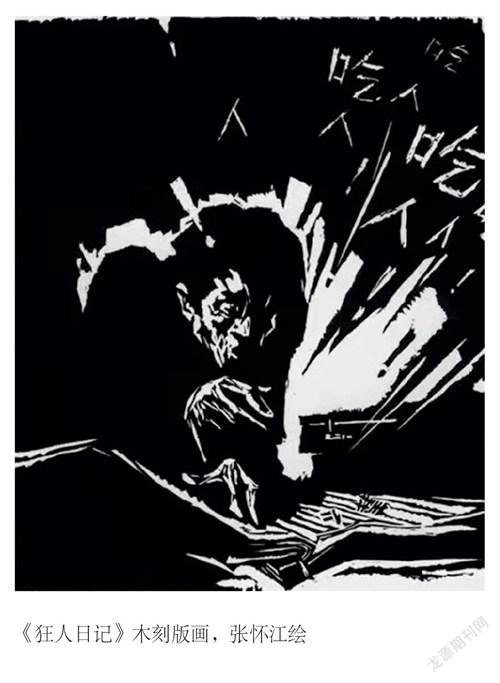

通过简单梳理,可以看到中国现代文学的起源和中国共产党的起源在一定程度上是重叠的,或者说有非常密切的关系。现代文学史上最早的白话诗是胡适的《白话诗八首》,发表在1917年2月的《新青年》上;最早的白话小说是鲁迅的《狂人日记》,发表在1918年5月的《新青年》上。虽然最早的白话诗、白话小说都发表在《新青年》上,但它们的成就大不相同,胡适的《白话诗八首》确实是一个极其粗略的草创时期的创作;《狂人日记》尽管是第一部白话小说,却横空出世,一发表就成为经典,直到今天仍难以超越。

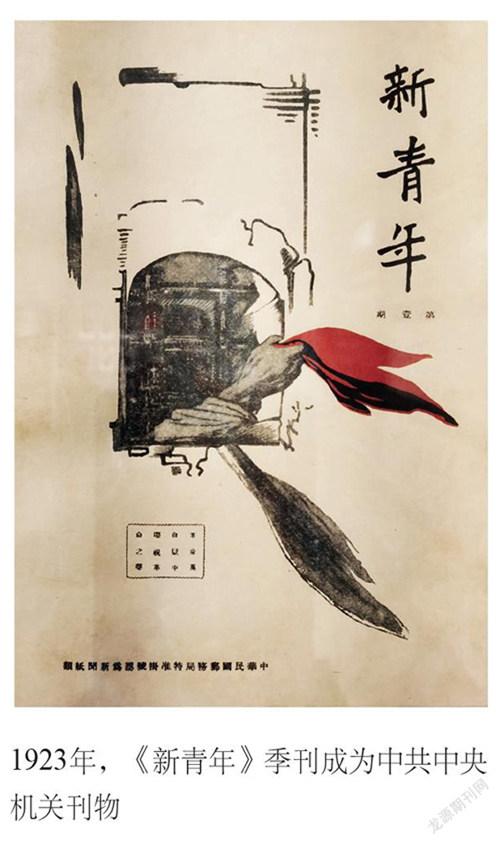

1921年中国共产党成立,1923年6月《新青年》这样一本倡导文学革命、在新文化运动中最重要的刊物,成为中共中央的机关刊物。也正是在1923年6月的《新青年》上,发表了瞿秋白翻译的《国际歌》,这是带着简谱的《国际歌》。此前,在1920年曾出现过两个中文译本,但都只译了歌词,没有谱子,所以不能唱。瞿秋白翻译的《国际歌》还有一点值得关注,就是对《国际歌》中“Internationale”一词的翻译,如果译成“国际”,唱起来就比较拗口,瞿秋白把它译成我们今天特别熟悉的“英特纳雄耐尔”,这是法语词“国际”的音译。[1]这种译法一直延续下来。今天《国际歌》的中文歌词在上述三个版本中更接近瞿秋白的譯本,但也不完全一样,因为后来在延安时期又对歌词进行了更细致的推敲,中华人民共和国成立后又进行了修订。今天我们熟悉的《国际歌》中文歌词是20世纪60年代初的版本,而“英特纳雄耐尔”这种译法却是瞿秋白的贡献。

众所周知,中国共产党早期主要领导人瞿秋白也是一位文艺大家,还有我们更熟悉的毛泽东,更是文艺的行家里手。由此可以看到,党的早期领导人的文艺修养都非常深厚,如果他们不从事政治,都可以成为文艺的名家、大家。在这一点上,共产党与当时另一个政党国民党形成鲜明的对比。如国民党领导人蒋介石,他的出身背景就很不一样。他早年在保定陆军军官学校(通称“保定军校”)炮兵专业学习,后来到日本留学学习军事。其实在此之前,蒋介石曾自费到日本想学习军事,但当时日本军校要求留学生必须有在国内军校学习的经历,才能进入日本军校学习。蒋介石因为缺少国内军校的学历,所以回国在保定军校学习,之后到日本东京振武学校学习,毕业后他还在日本部队实习过,后来再次回国参加了辛亥革命。东京振武学校对于中国现代史来说很重要,很多著名人物如蔡锷、阎锡山、何应钦等,都在这里学习过。20世紀初,学习军事,尤其是到日本去学习军事,是一种很普遍的社会心理现象,包括鲁迅也是如此。

所以,从早期经历看,陈独秀、瞿秋白、毛泽东等人与蒋介石非常不一样,中国共产党早期领导人谙熟文艺,是文艺的行家里手,也非常重视文艺。而蒋介石的专业出身和经历导致他不重视文艺、不重视舆论,或者说不重视人心、不重视改造人心、不重视动员民众,这也是导致他政治失败的一个重要原因。

二、盛期

从历史源头看,中国共产党在成立之初就与中国新文艺有着密切的内在关联。延安时期,党的事业和文艺的密切关系得到了系统的理论阐述,最具代表性的就是《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称“《讲话》”)。

1941年,在延安,作家萧军向毛泽东建议“党应当制定一个文艺政策”[2]。毛泽东接受此建议,召开了文艺座谈会。座谈会共召开三次,分别于1942年5月2日、5月16日和5月23日进行,毛泽东发表了“引言”和“结论”,合并在一起,就构成了《讲话》,这篇文章经过了多次修订。当时,毛泽东把文艺上升到和武装斗争相提并论的高度,他说:“我们有两支军队,一支是朱总司令的,一支是鲁总司令的。”[1]“朱总司令”“鲁总司令”分别指朱德和鲁迅,这是一种比较形象和风趣的说法,文章正式发表时对此表述进行规范,改为“手里拿枪的军队”和“文化的军队”[2]。

延安时期是毛泽东思想系统总结和集中表述的时期,毛泽东的很多著作,包括哲学、军事、政治、经济、社会、文艺方面的著作,都是在延安时期写作的。这有两方面的原因:一是当时延安环境比较安定,中共中央在延安待了10多年,从1937年1月到1947年3月。需要说明的是,长征结束、三大主力会师后,中共中央还未到延安,当时延安由东北军占据。1936年12月12日西安事变后,张学良撤离延安,1937年1月中共中央进驻延安,一直到1947年3月胡宗南进攻延安,中共中央才撤出,这期间是比较安稳的。读书、研究、写作需要这样相对安静的环境。二是经历了国民革命、土地革命,尤其是经过了长征的考验,正反经验教训足够丰富,能够让毛泽东这样一位思想的生产者,有条件根据自己亲历的经验和教训进行理论上的总结、概括和提炼,这其中也包括对文艺实践的理论总结和概括。

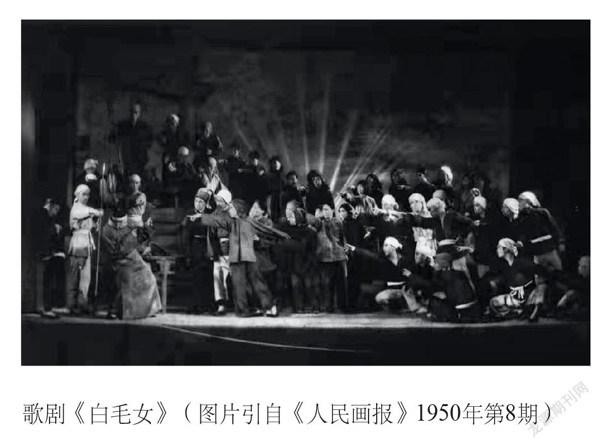

《讲话》后两三年涌现出大量经典之作,和《讲话》之前相比,判然有别,如有小说《小二黑结婚》(1943)、歌剧《白毛女》(1945)、叙事诗《王贵与李香香》(1946)等。除文学外,美术、音乐、摄影等也都有很多经典之作。也就是说,《讲话》不只是一篇理论文章,它就像一剂良方,药到病除,把延安文艺界的活力和创造力激发出来,极大地改变了延安文艺界的面貌。

当时有一种独特的创作方法体现在歌剧《白毛女》创作中,在1958年被总结为“三结合”创作方法,即“领导出思想、群众出生活、作家出技巧”[3]。这种方法后来产生了很大弊端,在20世纪80年代受到许多批评,例如“领导出思想”变成了长官命令。但是,它确实曾经是一种有效的方法。众所周知,《白毛女》是根据流传于河北西北部地区的“白毛仙姑”故事改编而成。1944年,西北战地服务团将“白毛仙姑”的故事从晋察冀抗日根据地带回延安,同年,《晋察冀日报》记者林漫(李满天)将自己完成的短篇小说《白毛女人》交给鲁迅艺术学院院长周扬。作家邵子楠创作了《白毛女》的一个版本,将内容和主题确立为反对封建迷信,意思是说白毛仙姑不是鬼神,只是一个受迫害的农家女儿,流落到山林里,因为长时间吃不到盐,头发变白了。邵子楠的版本主题定位不够高,形式上采用了陕北秦腔的旧形式。大家对此版本很不满意,于是周扬重新将主题确立为“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”。贺敬之于1945年初接受任务,按周扬确立的主题重新创作,这就是我们今天看到的歌剧《白毛女》。所以说“三结合”的创作方法对于歌剧《白毛女》的创作来说确实有效,即周扬确立主题思想,民间故事在群众生活中产生,最后由刚满20岁的诗人贺敬之执笔创作,这也是现代文艺史上比较有趣的现象。

以上简单梳理了从源头到盛期中国共产党和文艺的关系,即从最初比较个人化的、通过办一本杂志发动倡导文学革命,到这个刊物变成中共中央的机关刊物,再到从理论上系统阐述党和文艺的关系、党和人民的关系、文艺和人民的关系等。

三、解释

为什么从延安时期一直到20世纪六七十年代,30多年的时间里,中国共产党领导的文艺出现了那么多经典之作,取得了那么高的成就,成为中国文艺发展史上的一个高峰?当然,70年代以后还有很多优秀作品,在此我们只追溯到六七十年代。简单来讲,问题就是:为什么文艺在中国共产党的领导下能够取得如此高的成就?其中一个大背景,在于20世纪是“革命与战争”的世纪。改革开放以来的40多年是“和平与发展”的时代,而20世纪六七十年代以前的主题可以说是“革命与战争”。例如在世界范围内,发生了第一次世界大战、第二次世界大战,“二战”后很快进入冷战时期。同时,20世纪还有俄国革命、中国革命、亚非拉独立解放运动等。在中国,20世纪有辛亥革命、军阀混战、国民革命、土地革命、抗日战争、解放战争等,以至于中华人民共和国成立后很长一段时间内,仍采取一种战争动员的方式进行工农业建设。不论是战争还是革命,都需要大规模动员民众参与。文艺在20世纪受到中国共产党如此高度的重视,就是因为在“革命与战争”的时代背景下,需要大规模动员民众。尤其是在中国这样一个落后的农业国,绝大多数老百姓不识字,文艺这种方式,寓理于情,言近旨远,不需要说太多的道理,可以通过画面、旋律和故事启迪人心。也就是说,文艺特别擅长情感的动员、观念的动员、政治的动员。文艺是感性的,对于广大文化水平、教育水平不高的民众来说是特别有效的一种方式。换一个时代和环境,可能文艺的作用就要被重新审视。如在18世纪欧洲启蒙运动时期,康德在《答复这个问题:“什么是启蒙运动?”》中开宗明义,指出启蒙就是摆脱自身不成熟的状态,也就是从蒙昧状态中摆脱出来。他提出的启蒙的座右铭是“要敢于认识”[1],就是敢于运用理智,培养、提升人的理性。由此可见,他和20世纪中国共产党所采取的方式不同,主要是运用一种理性说服的方式。所以,在启蒙运动时期,那种通俗小册子特别流行,这可能是更适合18世纪欧洲市民阶级的一种方式,与20世纪中国的时代环境不同。

不论是战争还是革命都要动员民众,为什么是动员?按照管理学的说法,一个人支配另一个人,或一个组织支配一个人群,有三种方式:第一种是强制,即以暴力为后盾强迫人做一件事;第二种是交易,给人报酬去做某件事;第三种就是动员,即说服,就是让人明白其中的道理,心悦诚服,在没有任何强制和报酬的情况下去做某件事。[2]第三种方式在战争和革命时代是最有效、也是最可取的方式。在抗戰中,国民党采取的不是动员的方式,也不是交易的方式,而是抓壮丁,即强制的方式。这种方式当然是无效的,因为民众觉悟没有被启发,强制抓来的壮丁不会有战斗力。这是我们所要解释的第一个方面,就是时代背景。

第二个方面,在革命与战争时期,共产党与国民党、被压迫阶级与统治阶级其实都需要动员社会,那么,为什么恰恰是中国共产党能够使用文艺这种手段,能够与文艺发生这样丰富且有效的联系?这背后的道理是什么?这里只围绕文艺提出一种解释。

当时国民党作为执政党,作为统治阶级的代表,无疑掌握了各方面的更多资源,但为什么在文艺方面却乏善可陈?他们也有人才,比如抗战时期国民党宣传部部长张道藩,就是一位留学法国、多才多艺的学者和艺术家。但在他的领导下,文艺上的成绩却无足道。这是为什么?

这里看一个案例,歌剧《白毛女》于1944年底开始创作,其间在鲁迅艺术学院的礼堂进行多次彩排,1945年4月在延安首次演出,随后演出30多场。当时人们对《白毛女》的彩排和演出这样描述:“反响非常强烈,当地农民看了彩排,哭成一片”,“每次演出都是满村空巷,扶老携幼,屋顶上是人,墙头上是人,树杈上是人,草垛上是人。凄凉的情节、悲壮的音乐,激动着全场的观众,有的泪流满面,有的掩面呜咽”。比比皆是的回忆是:“当时全场都哭了”,“演出时人山人海,观众哭成了一片”,等等。《白毛女》剧组在为中国共产党第七次全国代表大会的代表们演出时,贺敬之负责拉幕,演出间隙,他从幕布后看到毛泽东掏出手绢擦眼泪。有回忆说,行伍出身的叶剑英也哭了,真是“英雄有泪不轻弹,只缘未到伤心处”。[1]“哭”是当时《白毛女》演出的一个最突出的反应。由此让人联想到,文艺创作表达情感,首先要积蓄情感的能量。在阶级社会中,被压迫阶级普遍怀有一种悲情,广大民众因为处于一种被压迫、被欺辱的地位,长久郁积着一种深广的悲怨和冤仇,这是一种至深至广的社会心理和情结,这样一种情绪的、情感的、心理的能量,一经触发便喷薄而出。这是作为一个阶级的整体的压抑—宣泄—升华的过程。宣泄和升华的前提都是要有心理能量的积蓄,而这种心理能量恰是统治阶级不具备的。也就是说,革命文艺作为一种阶级的文艺,它的创作、传播、繁荣具有深刻的阶级基础。只有被压迫阶级,才会有这样一种群体的、具有共性的心理能量的积蓄。所以,这是革命文艺在革命与战争时期产生巨大的、排山倒海式的作用的前提,也是革命文艺成功创作和传播并产生巨大反响的前提。这就是阶级的心理能量。

以上大致梳理了中国共产党与文艺的关系。这种关系分为两个方面:一个是历史的关系,我们对它从源头直到延安时期进行了简单回顾和梳理,这是要“知其然”,就是说中国共产党作为革命党,它和文艺之间有这样一种深刻的、密切的关联。另一个是逻辑的关系,就是还要进一步“知其所以然”:这样一个革命党为什么能有效地利用文艺来动员民众?我们要理解背后的底层逻辑,特别要注意到阶级的心理能量这个概念。

本文为作者在2021年中国艺术研究院研究生院“思政大讲堂”系列讲座之三的讲稿基础上修订而成,文中部分注释由本刊增补。