居住方式、子女居住安排与老年人认知健康

2022-03-07向运华杨涵一

向运华 杨涵一

[摘 要] 基于2018年中国老年健康影响因素跟踪调查数据,采用多元线性回归方法并利用工具变量法控制内生性偏误,研究老人的居住方式以及独居老人子女的不同居住安排对老年人认知健康的影响后发现,一人独居比亲子同住更有利于提高老年人的认知健康水平,对于独居老人而言,子女与老人同住一村(街道)或一乡(区)的近邻居住安排对老年人的认知健康收益最为有利。独居且子女呈近邻居住安排的老年人在认知健康收益上存在年龄、性别和户籍的异质性,高龄、女性和农村老年人群体在此种居住安排中所获的认知健康收益更大。同时,逐项检验回归系数法验证了家庭照料可及性和社会活动参与在子女近邻居住安排对独居老人认知健康的影响中存在部分中介效应。建议完善顶层设计,鼓励子女近邻居住安排;关注家庭照料在养老服务体系中的重要作用,完善家庭照料支持政策,推動“三位一体”养老服务体系融合发展;开展多样化文体活动,促进老年人社会参与,着力提升老年人认知健康水平。

[关键词] 老年人;居住方式;养老方式;认知健康;家庭照料

[中图分类号] C913.6 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2022)03-0044-14

一、引言

第七次人口普查数据显示,我国60周岁及以上的老龄人口达26402万人,占总人口数的18.7%,预计到“十四五”期末,我国60岁及以上老年人口规模将达3亿人,我国将由“轻度老龄化”社会过渡到“中度老龄化”社会。老龄化趋势的不断加强带来对老年人健康问题的深入关注。2017年,国家卫生计生委等13部门联合印发《“十三五”健康老龄化规划》(国卫家庭发〔2017〕12号),明确提出全周期维护老年人健康,持续提升老年人健康水平,实现健康老龄化的发展目标。2019年11月,中共中央、国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》进一步明确积极应对人口老龄化的战略目标,要求“积极推进健康中国建设,建立和完善老年健康服务体系”。

老年人健康指标具有综合性,包括老年人的躯体功能、心理状态、认知功能、慢性病患病状况等多个维度,国内对老年人健康问题的研究多聚焦于老年人的躯体健康和心理健康方面,对老年人认知健康问题缺乏足够关注。有学者研究发现,有关老年人认知障碍的国内研究多集中于医学方面,在社会学、人口学及公共管理学等领域的研究寥寥。而随着老年人认知障碍问题日益成为一项重要的公共卫生议题,除在医学方面的探索外,学界更应从公共政策方面寻求更多的应对方案[1]。国外多项实证研究发现老年人认知功能障碍与失能密切相关,存在认知功能障碍的老年人发生失能的风险系数显著升高,进而对老年人生活质量造成严重影响[2][3],刘玥婷等(2020)认为老年人认知衰弱对老年人出现失能、抑郁、住院、死亡等不良健康结果存在预测价值提示[4],艾亚婷等(2019)和李峥等(2020)的研究也表明老年人的认知健康水平是老年人抑郁情绪的重要预测因素,认知功能受损的老年人抑郁发生率较高[5][6]。因此关注老年人的认知健康水平,对于早期识别与监测存在失能及抑郁情绪的老年人有重要作用,进而有助于为其提供创新性的预防和干预举措,防止因疾病进展而产生的不良临床结果。

城镇化进程的快速发展和计划生育政策的长期执行使得我国传统的家庭结构模式逐渐瓦解,传统的三代同堂,甚至四世同堂的居住模式日渐式微,家庭结构向微型化、核心化发展。同时农村地区家庭结构呈现分离化、空巢化趋势,我国独居老人和空巢老人数量明显增加,在老龄化日趋严重的背景下,传统家庭照料缺失带来的养老难题成为社会关注焦点。然而近年来,在乡村振兴战略的驱动下,吸引年轻人返乡的“拉力”增强,相关人口普查数据和农民工监测数据反映出我国流动人口存在从东部地区向中西部地区“回流”的趋势[7],更有学者研究发现农村青壮年越来越多地和父母居住于同一县市内,呈“离土不离县”的近邻居住格局[8],这种新变化在实现子女自身就业需求的同时一定程度上兼顾了对老人的赡养义务,可能对老年人的健康水平产生正向影响。

基于上述,本文聚焦于老年人的认知健康,采用2018年中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)数据,探讨不同居住方式下老年人认知健康的差异,进一步细分独居老人的子女居住安排,分析子女的不同居住安排对独居老人的认知健康存在何种影响,并在此基础上探寻何种居住安排能实现老年人认知健康收益的最大化。

二、文献综述

结合已有文献的研究,可以将老年人的居住方式划分为六类:独立居住(独居)、仅与配偶共同居住(夫妻空巢独居)、与子女共同居住(亲子同住)、多代合住、与无亲缘关系的人共居以及在养老机构居住[9]。在不同居住方式对老年人健康产生何种影响的讨论上,多数学者着重讨论独居、与配偶居住以及亲子同住对老年人精神(心理)健康带来的不同结果,也有学者将多代合住纳入研究,部分学者还考察了不同居住方式对老年人身体健康的影响。但各学者的研究结论并不统一。部分学者认为较之独居,亲子同住能显著提高老年人的身心健康水平,如X.Chen等(2000)通过对1992年北京老龄化多维纵向研究基线调查数据进行实证分析,发现亲子同住通过增加代际支持而对提升老人幸福感起着正向的促进作用[10];Li等(2009)利用1998年和2000年两期中国老年健康影响因素调查数据,经实证研究后发现较之独居老年人,与配偶和子女同住的老年人死亡风险更低,自评健康状况更好[11];穆滢潭和原新(2016)基于2008年和2011年两期中国老年健康影响因素调查数据,发现相对于空巢老人,亲子同住对老年人精神健康有显著的积极效应[12]。在具体的影响机制方面,持这种观点的学者多从代际关系入手,即亲子同住构建的良好的代际关系既能给老年人带来经济支持和精神慰藉,还能促进老年人的健康行为,进而提升其身心健康水平。而另一部分学者的研究结论却有所不同,其认为相较于亲子同住,独居或与配偶居住反而对老年人的身心健康更有利,如任强和唐启明(2014)认为配偶才是影响老年人幸福感的关键因素,无论是否与亲属同住,丧偶老人的抑郁程度都比较高。此外,单纯与成年子女或单纯与孙子女一起居住的二代居住格局反而会损害老年人的情感健康[13];刘宏等(2011)也发现与空巢独居相比,多代合住的居住模式并不能给老年人带来最优的健康和幸福度[14];Maruyama等(2015)研究发现在不以经济补偿作为交换条件的情况下,与子女同住反而对父母的健康状况产生负向影响[15]。持这部分观点的学者多认同“家庭冲突论”,即亲子同住引发的摩擦与矛盾易造成代际关系紧张,反而对老人的健康状况产生不利影响。可见,由于数据来源、研究方法及研究视角的不同,各学者的研究结论缺乏统一性。

如前所述,学界对老年人认知健康的关注尚十分有限,部分学者对影响老年人认知健康的因素进行综合研究,其中,年龄、性别、户籍、日常生活自理能力、教育水平、是否从事农业活动、休闲活动参与等因素被认为能显著影响老年人的认知健康水平[16][17][18]。也有少数学者关注到居住方式对老年人认知健康的影响,但其结论也呈现不一致性。余央央和陈杰(2020)利用“中国健康与养老追踪调查”数据,采用记忆力和智力完整性衡量老人的认知健康,实证研究发现夫妻空巢独居比亲子同住更利于老年人认知健康,夫妻同住且子女同县的居住方式对老人的认知健康最有利[8];而刘一伟(2018)基于2011年“中国老年健康影响因素调查”数据的实证分析则发现相比于独居,亲子同住反而能提高老年人的认知健康水平[19];王萍等(2016)的研究则发现亲子同住、三代同堂或老人一人獨居会加快老人认知功能水平的衰退速度,隔代居住或夫妻空巢居住则能减缓认知功能水平的衰退[20]。结论存在差异的原因或许是数据来源不一致、研究方法存在差异以及对认知健康指标的衡量方式不一致。

综上所述,已有研究主要存在如下不足:(1)关注老年人认知健康的研究成果较少,已有的研究结论尚不一致;(2)在子女的不同居住安排对老人认知健康的影响机制上分析尚不全面,有待进一步完善。基于以上研究不足,本文利用2018年中国老年健康影响因素跟踪调查数据,重点关注老年人认知健康水平,解释变量上除了划分独居老人和亲子同住老人,还参考余央央和陈杰(2020)的做法,将独居老人进一步划分为一人独居和夫妻空巢独居两类[8];此外进一步细分独居老人子女的不同居住安排,主要分为三类:与老人近邻居住、与老人同县居住和与老人远距离居住。研究方法上采用多元线性回归和工具变量法,此外采用逐项检验回归系数方法检验子女不同居住安排对独居老人认知健康的影响机制,在此基础上探索子女何种居住安排能实现老人认知健康收益最大化,进而为促进老年人健康水平,推进我国健康老龄化进程提出可行的政策建议。

三、数据描述及模型设定

(一)数据来源

中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS),是由北京大学健康老龄与发展研究中心及国家发展研究院组织的老年人追踪调查,调查范围覆盖全国23个省、市和自治区,调查对象为65岁及以上老年人和35-64岁成年子女,调查内容主要包括老人及家庭基本状况、社会经济背景及家庭结构、经济来源和经济状况、健康和生活质量自评、认知功能、性格心理特征、日常活动能力、生活方式、生活照料等健康信息。本文选取2018年最近一次跟踪调查的截面数据,结合本文的研究目的,剔除居住于养老机构的老人样本、无子女样本和全部子女死亡样本,共得到有效样本13972个。

(二)变量选取及描述

1. 被解释变量。认知功能指人脑将接受到的外界信息加工处理后转化为内在的心理活动,从而获取知识或应用知识的能力,包括记忆、语言、执行、计算和理解判断等。认知健康指个体的认知功能处于正常或良好状态,从而满足日常生活需要[21]。本文采用认知能力得分衡量老年人认知健康水平。CLHLS问卷中有关认知功能测量量表是在国际通用的简易精神状态量表(MMSE)基础上构建,结合中国国情对其进行简单修改,删除阅读和书写能力测试,增添了“一分钟说食物数”,修改后的认知功能测量量表共包括五大类:一般能力、反应能力、注意力及计算能力、回忆和语言、理解与自我协调能力。结合已有文献的做法[15],将一般能力下一分钟所说食物数计7分(少于7个计原始分值,大于等于7个计满分7分),其他23个问题答对1个计1分,答错或无法完成计0分,认知能力得分满分为30分,25分及以上计为认知功能正常,21~24分为认知功能轻度损伤,10~20分为中度损伤,9分及以下为重度损伤[22]。

2. 解释变量。本文先将老人的居住方式分为亲子同住和独立居住,为了检验配偶对老人认知健康的影响,进一步将独居划分为一人独居和夫妻空巢独居。在独居基础上纳入子女的不同居住安排,以离老人居住最近的子女的居住地为标准,将与老人居住在同村(街道)、同乡(区)的子女定义为近邻居住,与老人居住在同一县市内的子女定义为同县(市)居住,居住在同省的其他县市或者其他地方则定义为远距离居住。构建一人独居和夫妻空巢独居对子女不同居住安排的交乘项,以此识别使老人获得最高认知健康收益的居住方式和子女居住安排。

3. 控制变量。控制变量方面结合关于老年人认知健康影响因素的已有文献的讨论[21],主要控制了老年人的个体特征及家庭特征。个体特征主要包括年龄、性别、户籍、教育年限、日常生活活动能力(ADL)、工具性日常生活活动能力(IADL)、自评健康、60岁以前是否从事农业活动、是否有养老保险和是否有医疗保险。值得指出的是,若老人在吃饭、洗澡、穿衣、室内活动、独立去厕所以及控制大小便六项日常自理活动中,至少有一项需要人帮助,我们定义为ADL有障碍;老人在串门、外出购物、独自做饭、独自洗衣服、走远路、提重物、下蹲和乘公交八项日常活动指标中至少有一项需要人帮助,则定义为IADL有障碍。自评健康变量为有序分类变量,取值范围为1~5,1表示很好,5表示很不好。家庭特征包括婚姻状况、子女数量以及家庭全年收入(对数值)。

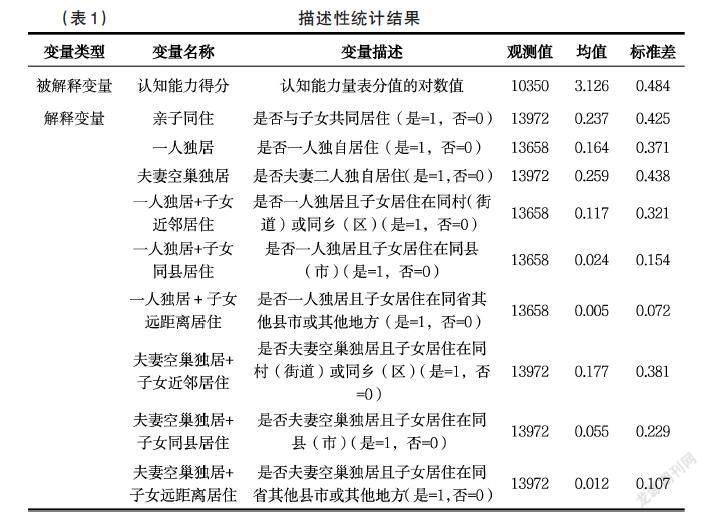

表1报告了各变量的描述性统计结果,从表1可知,认知能力得分(对数值)的样本均值为3.126,替换为原本分值为22.78,可见样本中大部分老年人的认知健康状况存在轻度受损情况。亲子同住的老年人占比为23.7%,一人独居和夫妻空巢独居老年人分别占比16.4%和25.9%。可见样本中独居老人的占比较大;细分独居老人的子女不同的居住安排,可见子女近邻而居的比例大于子女同县(市)居住和远距离居住的比例,这与过往的研究发现略有差异[8],可能存在两部分原因:一是近年来在乡村振兴战略驱动下,外地务工子女返乡创业积极性提高;二是CLHLS数据库的样本多为高龄老人(如本文中老人年龄的样本均值约为85岁),高龄老人对家庭照料的需求更强,使得子女选择居住于离老人更近的同村(街道)或同乡(区)内以给老人提供更多的照料服务。此外样本中老人多为城镇户籍;教育平均年限为3.4年,受教育水平较低;27.5%的老人存在日常生活活动能力障碍,65.7%的老人存在工具性日常生活活动能力障碍;多半老人的自评健康状况介于一般和好之间;约有一半以上的老人60岁以前从事农业活动;老年人拥有医疗保险的比例为84.6%,拥有养老保险的比例为27.5%,说明养老保险的覆盖率在老年人群体中还比较低。

(三)模型设定

本文采用多元线性回归模型(OLS),在控制老人的个体特征和家庭特征基础上估计老人的不同居住方式以及独居老人子女的不同居住安排对老人认知健康水平的影响,计量模型设定如下:

式(1)中表示个体i的认知健康水平,

=1表示个体i的居住方式(亲子同住、一人独居、夫妻空巢独居)以及独居时个体i子女的不同居住安排(一人独居/夫妻空巢独居+子女近邻居住、一人独居/夫妻空巢独居+子女同县(市)居住、一人独居/夫妻空巢独居+子女远距离居住); 表示个体i的个体特征和家庭特征; 为个体误差; 为截距项。主要通过系数 分析不同居住方式和老人认知健康之间的关系。

由于居住方式和老年人的认知健康之间存在一定的内生性问题,不同的居住方式会影响老年人的认知健康水平,但本身认知健康水平较高、身体状况较好的老年人可能倾向于选择独居,而认知健康水平低、身体状况较差的老年人更需要获得家庭照料,从而更多地选择亲子同住的居住方式,即二者之间存在反向因果关系。此外一些不可观测的遗漏变量(如老人先天的健康禀赋等)也会影响认知健康水平。为了处理潜在的内生性问题,本文采用工具变量(IV)与两阶段最小二乘法(2SLS)进行稳健性检验。IV估计方法要求选取的工具变量与解释变量相关(相关性)而与扰动项不相关(外生性),即所选取的工具变量只通过影响解释变量这一唯一渠道而影响被解释变量。结合已有文献的讨论[23],本文最终选取老人最年长的子女岁数大于55岁作为工具变量,中国传统文化往往会强调长子长女的主要照料责任,而最年长子女的岁数超过55岁,其身份从照料者向需要照料者转变,可能更多选择不再与父母共同居住,即老人独居比例会上升,亲子同住比例会下降,而最年长子女岁数与老人的认知健康水平没有直接关系,一定程度上具备外生性。两阶段模型设定如下:

四、实证结果及分析

(一)一人独居、夫妻空巢独居和亲子同住

表2报告了老人的不同居住方式对认知健康的影响,在控制了个体特征和家庭特征后,用以比较独居和亲子同住对认知健康的不同影响。回归结果显示,老人一人独居与其认知健康水平在1%的显著性水平上呈正相关,相关系数为5.6%,而亲子同居则在10%的显著性水平上不利于认知健康水平的提升,系数为-1.7%,夫妻空巢独居与老人的认知健康水平虽然也呈现正向关联,但在统计学意义上不显著。这在一定程度验证了所谓的“家庭冲突论”,即亲子同住对老人而言可能并非最合意的居住方式,共居造成的代际关系紧张反而对老人的认知健康水平产生不利影响。

另外,在其他控制变量上我们也可以得出一些结论:较之女性,男性老人的认知健康水平往往更好;城镇户籍的老人的认知健康水平比农村户籍的老人相对较差;随着年龄的增长,老人的认知健康水平逐渐下降;ADL和IADL存在障礙的老人认知健康水平更低;自评健康状况较差的老人认知健康水平较低;教育年限与认知健康水平显著正相关,说明受教育程度越高的老人,其认知健康水平更好;60岁以前从事农业活动的老人认知健康水平较低;拥有医疗保险与认知健康水平显著呈正相关,而拥有养老保险与认知健康水平虽在符号上存在正相关,但在统计学意义上并不显著。另外,子女数量越多、拥有配偶、家庭经济状况更好的老人的认知健康水平更高。

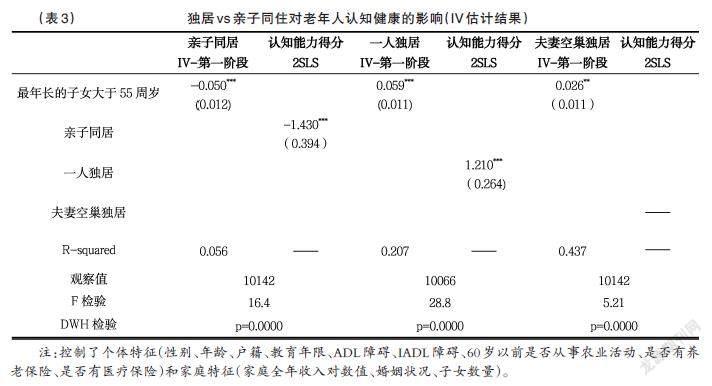

表3报告了IV估计后的两阶段结果,第一阶段结果显示,老人最年长的子女大于55周岁与老人一人独居和夫妻空巢独居呈显著正相关,与亲子同居呈显著负相关,验证原有假设,即长子或长女由照料人向被照料人的身份转变,使得父母更偏向独立居住。由于夫妻空巢独居的工具变量联合检验F统计量小于10,不能拒绝“弱工具变量”假设,因此IV估计方法仅纠正亲子同居和老人一人独居OLS估计产生的内生性偏误。结合二阶段的回归结果可知,亲子同居对老人认知健康的影响系数由原有的-0.017下降至-1.43,一人独居对老人认知健康的影响系数则由原来的0.056增加到1.21,说明原有的OLS估计低估了一人独居对认知健康的正向影响和共居对老人认知健康的负向影响。

(二)子女不同居住安排对独居老人认知健康的影响

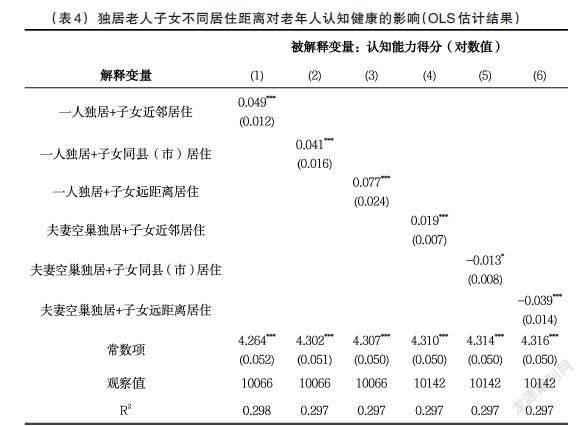

进一步对独居老人子女的不同居住安排进行细分,子女的居住安排对独居老人认知健康水平的影响由表4报告。表4的(1)—(3)栏显示,不论子女选择何种居住安排,一人独居与老人的认知健康水平均呈正相关(1%的显著性水平),而子女近邻居住较之子女同县(市)居住对老人的认知健康水平的提升更为有利,约增加0.8个百分点;一个不寻常的发现是子女远距离居住对独居老人认知健康水平的提升反而更为有利,这与部分学者所认为的“老人与子女的居住距离越远,老人的身心健康状况越差”的研究结论[24]相悖,笔者认为可能存在几个方面原因:一是潜在的内生性偏误,包括反向因果关系的存在,即认知健康水平越高的老人,由于自身健康状况较好,对家庭照料的需求较低,使得子女选择远距离的居住安排,或者受到不可观测的遗漏变量的影响(如老年人先天的健康禀赋等);另一方面,随着社会化养老服务体系的不断完善,对于独居老人的社会支持随之加强,从而其在一定程度上弥补了家庭支持的不足,以至于老人从社会支持中获得的认知健康收益甚至超过了从家庭照料中获取的认知健康收益。此外,有学者的研究表明休闲活动对高龄老人的认知功能有保护作用[16],因此存在另一种可能:对比近邻居住可能给老人带来孙辈的照料负担,子女远距离的居住安排反而使得老人存在大量空余时间,老人在闲暇生活中开展的社会活动增进了老人的认知健康收益,即社会活动在子女远距离居住安排与老年人认知健康中间起一定的中介作用,这一点将在后文详述。表4的(4)—(6)栏显示,对夫妻空巢独居老人而言,子女近邻居住的居住安排能实现老人认知健康收益的提高,影响系数为1.9%(1%的显著性水平);而子女选择同县(市)居住或远距离居住,对老人的认知健康均有负向影响,其中选择远距离居住对老人的认知健康最不利,会使老人的认知健康水平下降3.9个百分点(1%的显著性水平)。

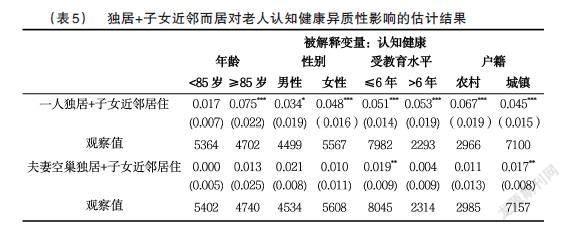

(三)异质性分析

如前所述,无论是一人独居或是夫妻空巢独居,相较而言子女近邻居住的安排对老人认知健康收益的提升最为有益。下面就老人独居且子女近邻居住的居住方式从年龄、性别、受教育水平及户籍四方面进行异质性分析,分组回归结果由表5报告。可见,相较于低龄老人,大于等于85岁的高龄老人在子女近邻居住的居住安排上认知健康收益更大,这在一人独居的老年人群体中更为显著,其认知收益高于低龄老人近6个百分点(1%的显著性水平)。女性独居老人比男性独居老人从子女近邻居住安排中获得的认知健康收益更多,这可能是源于女性独居老人经济状况较差,更需要获得子女的照料。另外接受小学及以上教育的老年人从子女近邻居住安排中的认知收益略高于受教育水平较低的老年人,但二者的差距十分微小。农村户籍的一人独居老人从子女近邻居住安排中的认知健康收益大于城镇户籍的一人独居老人,这可能源于城镇的养老服务体系更为完善,社会化养老对子女提供的家庭照料存在一定程度的挤出效应。

五、子女不同居住安排对独居老人认知健康的影响机制分析

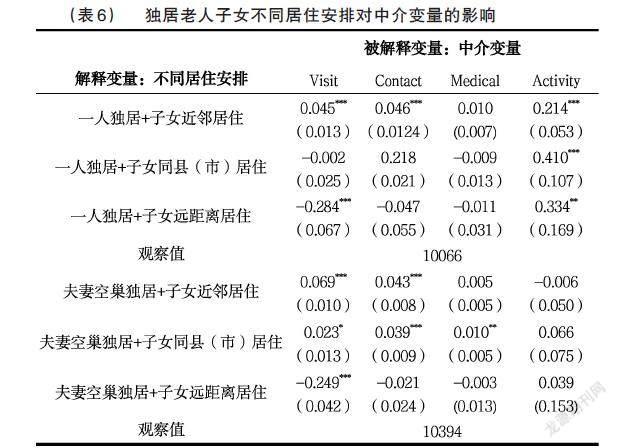

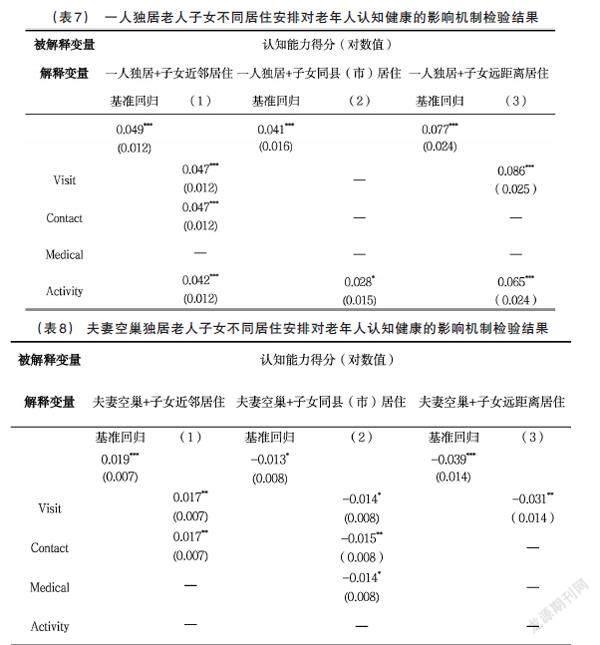

子女的不同居住安排具体以何种渠道影响独居老人的认知健康水平?本文从家庭照料可及性、医疗服务可及性和社会活动参与三方面予以解释:子女离老人居住越近,子女通过看望老人、和老人通讯联系等方式来为老人提供日常生活照料和精神慰藉,老人生病时也可以尽快联系子女以接受医疗救治,即子女居住越近,老人家庭照料可及性和医疗服务可及性越强,从而对老人的认知健康水平产生正向影响。另外,对于独居老人,特别是一人独居老人而言,参与社会活动,通过与同伴及社会群体的交流,能有效提高其认知健康水平。结合研究目的与问卷结构,家庭照料可及性以子女看望和通讯联系父母的频率来表示,根据问卷中“子女是否常来看您”和“子女是否常通讯联系”分别构建“Visit”和“Contact”变量(“Visit”=1表示经常看望老人,“Contact”=1表示经常与老人通讯联系);根据问卷中“如果您生重病,请问能及时到医院治疗吗”构建“Medical”变量(“Medical”=1表示能及时前往医院就医),以此表示医疗服务可及性;根据问卷中“您现在从事/参加以下活动吗”构建“Activity”变量,将问卷中频次“几乎每天”“每周至少一次”和“每月至少一次”定义为“经常参与社会活动”,并赋值为1,将“不是每月,但有时”和“不参加”定义为“不经常参与社会活动”,赋值为0。针对12种活动,“Activity”取值范围为0~12分,作为社会活动参与变量。本文将以定义的“Visit”“Contact”“Medical”和“Activity”四个变量作为中介变量,采用Baron和Kenny(1986)提出的逐项检验回归系数法检验不同居住安排对老人认知健康影响的作用机制[25],主要分为三步:首先,检验子女不同居住安排对独居老人认知健康的影响,这在前文中已得到检验;其次,回归分析独居老人的子女不同居住安排对中介变量的影响,若不显著则停止进一步的检验;最后,回归分析中介变量和独居老人子女不同居住安排对老人認知健康的影响。具体结果如表6、表7和表8所示。

表6报告了独居老人子女的不同居住安排对四个中介变量的影响,其中就一人独居老人而言,子女近邻居住安排对子女看望和通讯联系父母的频率呈正向影响(1%的显著性水平),而子女远距离居住则对子女看望父母的频率起负向影响(1%的显著性水平)。对于社会活动参与变量,在一人独居情况下,无论子女呈何种居住安排,都对社会活动参与起正向影响,其中子女同县(市)居住或远距离居住对一人独居老人社会活动参与的促进效应要略大于子女近邻居住,这与此前的分析相一致,子女近邻居住可能会使老人牺牲部分空余时间承担对孙辈的照料责任,因此社会活动的参与频率小于子女同县(市)居住或远距离居住情况。就夫妻空巢独居老人而言,同样的,子女近邻居住对子女看望和通讯联系父母的频率呈正向影响(1%的显著性水平),子女远距离居住对子女看望父母的频率起负向影响(1%的显著性水平),子女同县(市)居住则对子女看望和通讯联系父母的频率以及老人及时就医有正向影响(分别在10%、1%和5%的显著性水平)。

表7和表8报告了独居老人子女的不同居住安排对老年人认知健康影响机制的检验结果。可见,一人独居且子女近邻居住情况下,纳入三个中介变量,其影响系数有所下降,说明三个渠道起部分中介效应,即此种居住安排能通过提高子女看望和通讯联系老人的频率以及促进老人参与社会活动的频率来提升老人的认知健康水平。同理,一人独居且子女同县(市)居住或一人独居且子女远距离居住通过提升老人社会活动参与频率来提升老人的认知健康水平。此外,在一人独居且子女远距离居住的居住方式下,子女看望父母的频率起遮掩效应,即控制该项因素后老人的认知健康水平能进一步提高。夫妻空巢独居且子女近邻居住仅通过增加家庭照料可及性来提升老人认知健康水平,夫妻空巢独居且子女远距离居住情况下,提高子女看望父母频率能适度降低此种居住安排给老人认知健康带来的不利影响。

六、结论与政策建议

本文基于2018年中国老年健康影响因素跟踪调查数据,采用多元线性回归方法和工具变量法实证分析得出:第一,就老人的居住方式而言,一人独居比亲子同住给老人带来的认知健康收益更大,亲子同住的居住方式使老人的认知健康收益下降约1.7个百分点,而一人独居则使老人的认知健康收益上升约5.6个百分点,采用IV估计方法后二者的影响系数分别为-1.43和1.21,原本的OLS模型低估了亲子同住对认知健康的负向影响和独居对认知健康的正向影响。第二,独居老人的子女不同居住安排对其认知健康的影响存在差异,总体而言子女近邻居住安排对老人的认知健康最为有益,使一人独居老人认知健康收益增加4.9个百分点,夫妻空巢独居老人的认知健康收益增加1.9个百分点。第三,子女近邻居住安排给独居老人带来的认知健康收益存在年龄、性别和户籍的异质性,高龄老人、独居女性和农村老年人群体从子女近邻居住安排中的认知健康收益更大。第四,就一人独居老人而言,子女近邻居住安排主要通过提高家庭照料可及性和社会活动参与频率来提高老人的认知健康收益,而对夫妻空巢独居老人而言,子女近邻居住主要通过提高子女与父母见面和通讯的频率,即通过提高家庭照料可及性来促进自身认知健康收益。

结合本文的研究发现,提出如下政策建议:

(一)完善顶层设计,鼓励子女近邻居住

城镇化的不断发展与传统居住模式的变迁不可避免地带来家庭养老功能的弱化,进而对老年人的健康水平产生影响。2021年11月《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中明确提出“研究制定住房等支持政策,完善阶梯电价、水价、气价政策,鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活,履行赡养义务、承担照料责任”。对此,一方面应积极推进实施乡村振兴战略规划,吸引青年人才回流,通过因地制宜发展农业产业和促进新业态融合发展,增加农村地区及周边乡镇的就业机会,鼓励离乡者返乡就业和自主创业,助其在实现自我价值的同时兼顾赡养义务。另一方面可以借鉴新加坡等国的先进经验,以系列政策设计鼓励和引导子女的近邻居住安排,如对与老年父母近邻居住的家庭给予适当经济补助、在购买和租用政府补贴住房方面减免个人所得税等等。

(二)完善家庭照料支持政策,推动养老服务体系融合发展

与发达国家相比,我国对于家庭照料的价值认同和服务支持仍显不足,家庭照料者面临着较重的照护负担,过于繁重的照料活动甚至对照料者的身心健康产生消极影响。因此需要对照料者提供系统支撑,完善家庭照料者社会支持体系,减轻照护负担,提高照料者承担和抗御风险的能力。除了通过推进长期护理保险制度、建立健全照护补偿制度等方式对照料者予以经济支持外,还应探索带薪护理假、“喘息服务”等方式为照料者提供时间支持,定期开展照料技能培训和心理疏导课程给照料者提供技能及心理上的支持,充分发挥家庭养老的基础性作用。此外也要进一步推进完善社会化照料体系,弥补家庭照料功能的不足,推动居家养老、社区养老和机构养老“三位一体”养老服务体系融合发展。

(三)开展多样化文体活动,促进老年人社会参与

本文研究发现,尽管子女呈远距离居住安排,但独居老人可以通過参与社会活动来有效提升自身的认知健康水平,说明对于独居老人而言,社区层面的活动是帮助其走出家门,开展社会交往的重要途径,并能使其在社会参与过程中获得精神和情感满足,提升身心健康水平。因此要着力营造良好的社区文化环境,完善老年人文化体育活动场所及设施,支持街道、社区积极开展体育锻炼、老年讲堂、书法绘画交流等形式多样的文体活动,不断提高老年人文体活动参与率,促使老年人在社会活动中提高自身认知健康水平。

[参考文献]

[1] 彭希哲,王伟.中国认知障碍老人照护支持面临的风险及政策应对[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,(12).

[2] Feng L , Nyunt M S Z , Gao Q,et al. Cognitive Frailty and Adverse Health Outcomes: Findings From the Singapore Longitudinal Ageing Studies (SLAS)[J]. Journal of the American Medical Directors Association, 2017, (3).

[3] AVILA-FUNES J A,PINA-ESCUDERO S D,AGUILAR-NAVARRO S,et al. Cognitive impairment and low physical activity are the components of frailty more strongly associated with disability[J]. Journal of Nutrition Health & Aging, 2011, (8).

[4] 刘玥婷,范俊瑶,赵慧敏,毛靖,李节.老年人认知衰弱对不良健康结局影响的研究进展[J].护理研究,2020,(18).

[5] 艾亚婷,胡慧,王凌,任海蓉,高小莲,王再超,陈芳.社区老年人认知功能与抑郁水平的相关性研究[J].护理学杂志,2019,(16).

[6] 李峥,邹海欧,王凌云,姚秀钰,李树亚,李小雪,周滢,谷嘉宁,张海宇,赵禹,尹敏.社区老年人认知功能和抑郁情绪的纵向研究[J].中华护理杂志,2020,(9).

[7] 刘涛,齐元静,曹广忠.中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J].地理学报,2015,(4).

[8] 余央央,陈杰.子女近邻而居,胜于同一屋檐?——居住安排与中国农村老年人认知健康[J].财经研究,2020,(8).

[9] 叶欣.中国丧偶老年人居住安排对心理健康的影响研究——基于CHARLS 2015全国追踪调查数据的分析[J].人口与发展,2018,(5).

[10] Chen X , Silverstein M . Intergenerational Social Support and the Psychological Well-Being of Older Parents in China[J]. RESEARCH ON AGING, 2000, (1).

[11] Li, L, W, et al. Health among the oldest-old in China: Which living arrangements make a difference?[J]. Social Science & Medicine, 2009.

[12] 穆滢潭,原新.居住安排对居家老年人精神健康的影响——基于文化情境与年龄的调解效应[J].南方人口,2016,(1).

[13] 任强,唐启明.中国老年人的居住安排与情感健康研究[J].中国人口科学,2014,(4).

[14] 刘宏,高松,王俊.养老模式对健康的影响[J].经济研究,2011,(4).

[15] Maruyama S . The effect of coresidence on parental health in Japan[J]. Journal of the Japanese and International Economies, 2015, (35).

[16] 李珍,王德文,徐昊楠.多水平视角下探讨高龄老人认知功能的影响因素[J].中国循证医学杂志,2019,(8).

[17] 陆姣,胡婧超,张持晨,毛丹卉.城乡老年人的认知功能差异及其影响因素分析[J].现代预防医学,2019,(15).

[18] 王云辉,范宏振,谭淑平,洪炜.社区老年人身体活动与认知功能的关系[J].中国心理卫生杂志,2016,(12).

[19] 劉一伟.居住方式影响了老年人的健康吗?——来自中国老年人的证据[J].人口与发展,2018,(4).

[20] 王萍,连亚伟,李树茁.居住安排对农村老人认知功能的影响——12年跟踪研究[J].人口学刊,2016,(5).

[21] 李旭,杜新,陈天勇.促进老年人认知健康的主要途径(综述)[J].中国心理卫生杂志,2014,(2).

[22] 钱海鹏,万经海,李学记,刘昂斯.应用MMSE量表分析脑肿瘤患者认知功能的影响因素[J].中国医刊,2016,(5).

[23] 余央央,封进.家庭照料对老年人医疗服务利用的影响[J].经济学(季刊),2018,(3).

[24] 董晓芳,刘茜.高堂在,不宜远居吗?——基于CHARLS数据研究子女居住安排对父母健康的影响[J].中国经济问题,2018,(5).

[25] Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Concept Strategic and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 51.

[26] 余玉善,马利,雷骏,李金芳,麻超.老年人社区支持与认知功能的关系——中国老年健康影响因素跟踪调查项目的数据分析[J].中国心理卫生杂志,2018,(6).

[27] 刘琳,陈饶,李宁秀,周良莹,刘本燕,李红燕,刘祥.基于多水平模型分析农村地区不同居住方式老年人健康状况及其影响因素[J].四川大学学报(医学版),2018,(6).

[28] 许琪.居住安排对中国老年人精神抑郁程度的影响——基于CHARLS追踪调查数据的实证研究[J].社会学评论,2018,(4).

[29] 郝世超,周鼒,方亚.居住方式与孤独感对老年人自评健康的交互作用及联合影响[J].中国老年学杂志,2016,(10).

[责任编辑:胡 梁]