由农入商:近代山西的乡村危机与晋中农民经商浪潮

2022-03-06张爱明

张爱明

(太原师范学院,山西 太原 030000)

检视学界对晋商的研究,尽管成绩斐然,成果迭出,但不足之处也明显存在,即过于从经济史角度关注晋商家族、晋商制度和著名商号,“就晋商言晋商”,从社会史、社会生活史角度对中小商人、农民经商问题的研究明显不足。行龙曾指出,过去的晋商研究主要是对晋商大家族的研究,但对商人的生活、底层商人的活动知之甚少,他们也是晋商的重要组成部分。另外,晋商与乡村社会有着密切的互动,华北乡村社会变迁离不开晋商的身影。因此,他倡导跳出经济史、精英史的研究范式,从社会史、生活史的角度对晋商与地方社会做跨学科的深入研究,以揭示晋商与地方社会的人口流动、职业结构、婚姻观念、民风习尚、经济生活等问题的关联与互动[1]行龙.从社会史角度研究晋商与地方社会[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2005,(1).,这对本研究有重要的方法论意义。

晋中号称晋商故里,以孕育和发展了晋商文化而闻名。众所周知,晋商崛起于明,兴盛于清,与明清政府的边饷政策、商品经济的发展、山西的自然条件、民众崇商观念的增强等密切相关[2]刘建生,刘鹏生.晋商研究[M].山西人民出版社,2005.。清末以降,随着商品经济的迅速发展,城市中涌现出大量新式银行与商店,挤压了晋商的发展空间。再加上长途贸易的衰败、官商关系的恶化、社会环境的动荡、自身观念的局限等,晋商由盛转衰,活动区域不断萎缩,店铺接踵倒闭。与此同时,中小商人却不断涌现,乡村中兼营商业的农民数量明显增多。在经商风气盛行的晋中乡村,不少农民在保留农业生产的同时兼从事商业活动,以弥补农业收入的不足,形成特殊的“半耕半商”的家庭经济。为何会出现这种状况?这主要与当时山西普遍的乡村危机密切关联。

一、农业收入微薄

中国的乡村问题由来已久。萧公权的研究指出,自19世纪以来,中国乡村已呈衰退之势,农民大众遭受了比其他社会阶层更多的痛苦[1]萧公权.中国乡村:19世纪的帝国控制[M].九州出版社,2018.。至清末民初,随着吏治的腐败、政权的更迭、灾祸的频繁发生、人口的大量增长等,乡村危机达到顶峰。“农民生活日益干枯,农村社会日形衰落,甚至破瓦颓垣,凄凉满目,农民终年胼手胝足,不得一饱。”面对乡村危机,农民除选择坐以待毙或铤而走险的两条背道而驰的路径外,大多数农民都被生存的压力所支配而流离他徙。华北农村“虽有广大的耕地和农作,但因人口过剩的生产,而土地并不增加,且同时又加水旱灾异及生产力之压迫,故人口食粮问题日告紧急,人口密度已到饱和状态,遂不得不背井离乡而向他省谋最低之饭碗”[2]地理上华北五省人口之分布及其密度[N].华北日报,1936,(10).。

地处华北中枢的山西,亦因几次战争及连年灾荒侵袭而限于危机之中,农村经济之破产,人民生活之恐慌,已走到极端的程度。当时的调查显示:

“地主往年所恃的财富,以土地获收粟量而定,粟多财富,粟少财寡。但现在反成粟多大赔钱,粟少小赔钱的怪现象,粟多则地多,交粮亦必多,所雇之雇工亦必须着实开销工资,而同时粟价低落万分,虽将所收获者售尽,尚不足交官府粮银捐税与致富雇资,结果仍得出售其他农产。中农之苦痛,更是惊人,本来他们是半耕半雇的光景,然所耕获者,不足己食,雇工之收资亦仅足交官府粮银、捐税,又无其他物品可售,家国只好负债认饥而已,‘粟贱民贫’现在是走到了极端。小农自己无地,完全雇工于人,只是免了交粮银之难关,然以全家老小之衣食问题,总是不大宽容,不过粟价尚贱,差可饱腹,但是手中经济之奇窘,又甚于中大农。”[3]用中.山西农村社会之危机及补救方法[J].监政周刊,1933,(1).

可见,晚清民国时期的山西农村出现了普遍贫困化的现象,有限的农业收入、日益颓败的乡村迫使农民流离转徙,去异乡谋生。而晋中乡村,随着晋商的整体衰落,也呈现食不果腹的现象。导致农民农业收入微薄的因素主要有以下几点:

第一,土地较为贫瘠,生产技术落后。

位于黄土高原的山西,其土壤主要为黄土层,由于太行山的阻隔,海洋水汽难以逾越,加上森林覆盖率较低,蓄水能力弱,其降水量与冀豫两省相比要少得多,导致土地的生产力水平整体较为低下。根据国民政府统计局的报告,1935年,山西省有总户数2263408户,内有农户1874082户,占82.8%。有耕地面积60650千亩,内有水田3639千亩,约占6%,旱田56931千亩,约占94%(平原旱地27540千亩,山坡旱地29391千亩)[4]山西农业调查[N].西北文化日报,1935,(6).。可见山西的耕地以旱地为主,总体上较为贫瘠。在具体的区域上,各地土质也有较大的差别,除晋南以运城盆地为辐射,土地平整、水热充足,且有黄河水及支流的灌溉,土地生产力较高外。“大部分区域是不宜于农业的。第一,境内多山,土地贫瘠,农产物收量不丰;第二,气候寒冷,不宜于农作物生长。所以,在过去稍有出息的人,都出外经商。山西商人过去能在商业界占有重要位置,实基因于此。”[1]慧之.山西农村经济概况[J].农村经济,1935,(2).

农业低产的另一个重要因素是生产力水平有限。山西的农产以人力为主,畜力为辅,畜力严重不足,极少有新式农具;生产技术落后,以粪肥为主,无优良品种。山西农民所用的工具以旧式的犁、镂、锄、耙、镰、镆等为主,肥料则以人粪、畜粪、草灰为大宗,肥田粉等人造肥料,在山西农村中几乎无人施用。“此等工具之使用,人力远多于畜力,犁一日平均仅能耕地五、六亩,镰刀一日平均仅能收割四、五亩。”生产工具和技术的落后,极大地限制了农业的生产效率。据1933年国民政府实业部的统计,山西省小麦平均亩产为142斤、大麦亩产134斤、高粱129斤、玉米194斤、小米127斤[2]实业部中国经济年鉴编纂委员会.1933年中国经济年鉴[M].商务印书馆,1935.。1935年,每亩可收玉米147斤、高粱127斤、小米114斤、大麦113斤、小麦104斤、大豆67斤[3]毕任庸.山西农业经济及其崩溃过程[J].中国农村,1935,(1).。全省的平均产量为亩产粮食150斤。生产技术的落后、生产力的停滞与退化成为近代山西农业经济的特征。

土地贫瘠和技术滞后导致的农业低产严重制约了农民的生产积极性,在土地和农具无法改善的情况下,生存的压力驱使收成不足的农民由农业转向了商业。当时有学者指出:“山西中路一带的土壤,大部分不能算好,殊不足以养活当地的人,为了生活的逼迫,在此土地收获量不足以维持最低限度生活的地方生长大的人们,普通具有两种特质:第一便是喜好储蓄,第二便是用商业贸易的手段冒险到省外去找其生活资料。这在山西高原上的人们,却是非常必要的德行,所谓“庸俗勤俭”便是指此而言。”[4]荫萱.山西中路农村经济的现阶段[J].中国农村,1936,(2).这段话点出了山西中部土地的贫瘠和农村的贫穷,也道出了农民普遍经商的原因。

第二,自然灾害频繁,农产损失较重。

晚清至民国是中国灾荒最为密集的时期之一,频繁的灾害和战乱成为当时最显著的特征之一。据夏明方统计,1912至1948年,华北各省的水、旱、虫、风、疫、震等自然灾害中,河北总计1510次,河南1782次,陕西1233次,山东812次,山西1050次[5]夏明方.民国时期自然灾害与乡村社会[M].中华书局,2000.。换句话说,民国时期的山西每年要承受30余次自然灾害,直接影响到农业收成。毕任庸曾说:“20世纪上半叶山西农村经济的落后性,用最尖锐的形态表现出来的是连年不断的灾荒。”1928年至1935年,山西有超过100余个县受到水、旱、雹、风、疫、虫等自然灾害的影响,灾民高达600余万,占人口总数的60%。仅1935年的旱灾,计被灾田地14603千亩,受灾面积占总田地面积的26%,农作物与平常相比较,共损失数量棉花、大豆各达20%,玉米16%、小米13%、高粱12%[3]。山西遭受的主要自然灾害有如下几次:

1929年,山西遭受了严重的灾疫,山西省赈务会的报告显示,全省被灾者达八十一县,灾情严重的有七十余县,受灾民众占半数之多[6]山西被灾奇重[N].益世报(天津版),1929,(12).。旅津山西赈灾会记录了当时的灾情惨状:“全省一百余县,不被灾者鲜矣。南部亢旱千里;中部雷雨连绵,冰雹相随、田畴既没、庐舍成墟;北部春间大旱、秋季大雨、赤地千里、瘟疫流行、米珠薪桂、比比皆然,富者尚不得一饱,贫者则併日而食。入冬以来,藜藿一空、风雪交作、路人陨涕、哀鸿遍野,老弱死于沟壑,壮丁转为饿殍,无衣无食,死亡枕藉。”[1]山西灾疫重重:水旱冰雹接踵而至,瘟疫流行风雪交作[N].大公报(天津),1929,(3).1930年68县受灾,灾民200余万;1931年27县受灾,灾民不详;1932年仅水灾就有68县受灾,100余万亩耕地被淹,约2万间房屋被毁,灾民达30万人。1934年自入夏以来,因天气不和,山西南部大旱,庄稼枯萎;山西北边连日又遭大雨,遍地是水;至于西部中路一带,又加上瘟疫流行,人民遭灾,几乎全省没有一处没有的。损失一项仅以农产物计,已达3068270公亩,实为这几年来山西从来未有之奇灾[2]山西全省各县有灾[N].天主公教白话报,1934,(18).。1946年,山西省又遭受了严重的粮荒,农田产量较上年减少了30%,其中晋中稻麦发生黄疽,影响收获,农民收获已无存粮[3]山西灾象已成行[N].和平日报,1946,(17).。频繁而严重的灾害,给本已十分贫困的农民以沉重的打击。为了生存,一部分农民逃荒到外地谋生,做起了经商的营生。

总体而言,晋中诸县的土地较为贫瘠,农业技术落后,土地分配不均,自然灾害严重,导致农田产量居于低产水平。微薄的农业收入根本无法支撑一个农民的正常生活,靠天吃饭的农民无法改变土地的现状,为了填饱肚子,只能“抛弃”农业,转向收入较高的商业,以弥补农业收入的不足。

二、田税负担沉重

自清末以来,中国农民的田税负担与日俱增,到民国初期,土地的田赋增加了数倍有余,大大超过了农民的正常承受范围。陡增的田赋充实了国家的财政收入,却将农民推向深渊。陈瀚笙先生对当时沉重的赋税深恶痛绝,他曾说:“在中国,与其说赋税是国家财政的基本,毋宁说它是公开掠夺的代名词。”[4]汪熙等.陈瀚笙文集[M].复旦大学出版社,1986.南京国民政府成立后,农民的田税负担进一步加重,因战乱不息,政府无暇顾及地方的田赋征收,便于1928年将田赋改归地方所有。田赋征收权的下放,一方面扩充了地方的税收自主权,一方面也增加了农民的摊派负担。

表1:1933年全国农业收入和农民负担(不包括台湾)

根据章有义先生的统计,1933年时,中国农民的收入有将近一半要用于支付各类苛捐杂税,其中有二分之一用于负担地租,四分之一用于负担田赋及附加税,剩下的负担其他税捐和临时摊派。与其他地方相比,山西农民要承受更加沉重的赋税压力。从1932年开始,阎锡山以《山西省政十年建设计划案》为蓝本,在山西普遍推行“编村”新政,在农村基层增设大量组织机构和“公人”,巨额行政费用的支出几乎都按照人头摊派到每个农民身上[1]杨奎松.阎锡山与共产党在山西农村的较力[J].抗日战争研究,2015,(1).。1933年,“全省各村支出总数为11356187元,按全省总户数2177886户计,平均每户负担5.21元,其中徐沟、榆次、太原、文水等县每户竟负担在十五六元以上,乃至二十四五元,似此情形,民何以堪!”[2]山西省政府村政处编.清理村财政报告[J].1936,(2).

在农村金融政策上,阎锡山主张对农民征收重税,为此衍生出不少新的税种。仅仅是田赋,在省预算册内,就有地丁、租课、米豆及附加税之省县米捐,征收费等为正供。除了基本的粮丁正税外,还有省亩捐、县亩捐、征收费、区经费、教育捐、农桑费等九种附税[3]孙群.整理山西田赋计划书[M].晋新书社,1932.。此外尚有种种捐税,亦附属于田赋内,如畜税、木税、斗捐、屠宰税、皮毛税、药税、烟酒税、差税、杂货税等其他杂税[4]箴君.山西五县税收概况及农民反响[J].拓荒,1934,(2),。田赋之外,农民还需承担警察、村政、修渠、修桥等杂捐。也就是说,农民的田税包括地税、捐税、杂税、摊派等,种类非常繁杂且税额高昂,农民不堪其累。具体而言,晋中清源县的农民,“每亩正赋为四分四厘,县附加八分八厘,村附加一角四分四厘,附加达正赋三倍,全年每亩地负担一角七分六厘”[5]慧之.山西农村经济概况[J].农村经济,1935,(2).。以上所述,只是直接从田地按亩征收者,至于人丁的支差,军队的给养,户籍的摊派,及畜、屠、契印花等共杂之税捐,尚不在内,由此可以看到山西农民负担之繁重矣。

这就说明,抗战前的山西乡村,官民之间存在着激烈的冲突,政府征收重税,农民集体抗税,在阎锡山“村治”的整体背景下,农民承受了政府超常的财政压榨。正如张鸣所言:“只有在阎锡山的手上,才真正实现了国家政权对个体农民的超常榨取,将农村分散的人力、财力、物力,通过行政警察网络,汇聚到了军事和工业现代化上面来。”[6]张鸣.乡村社会权力和文化结构的变迁(1903-1953)[M].陕西人民出版社,2008.国家对农民的过度索取,进一步蚕食了本就微薄的农业收入,加剧了农民的生存危机。另外,由于阎锡山规定只能用晋钞完纳钱粮,使农民完全依附于晋钞。但是晋钞的日益贬值使农民的钱粮税不断上涨,触及了农民的生存底线,为了生存,农民不惜铤而走险,与政府抗衡。1931年,每亩地约需晋钞6元,1932年即飙升至60元,并要求预借来年的钱粮。超常的财政压榨,激起了农民的反抗,1934年文水全县七十二坊都的户头、里地联合发起停止预征钱粮运动[7]王钟彦.文水人民申请停止借征钱粮[M].文水县文史资料第1辑,1984.。

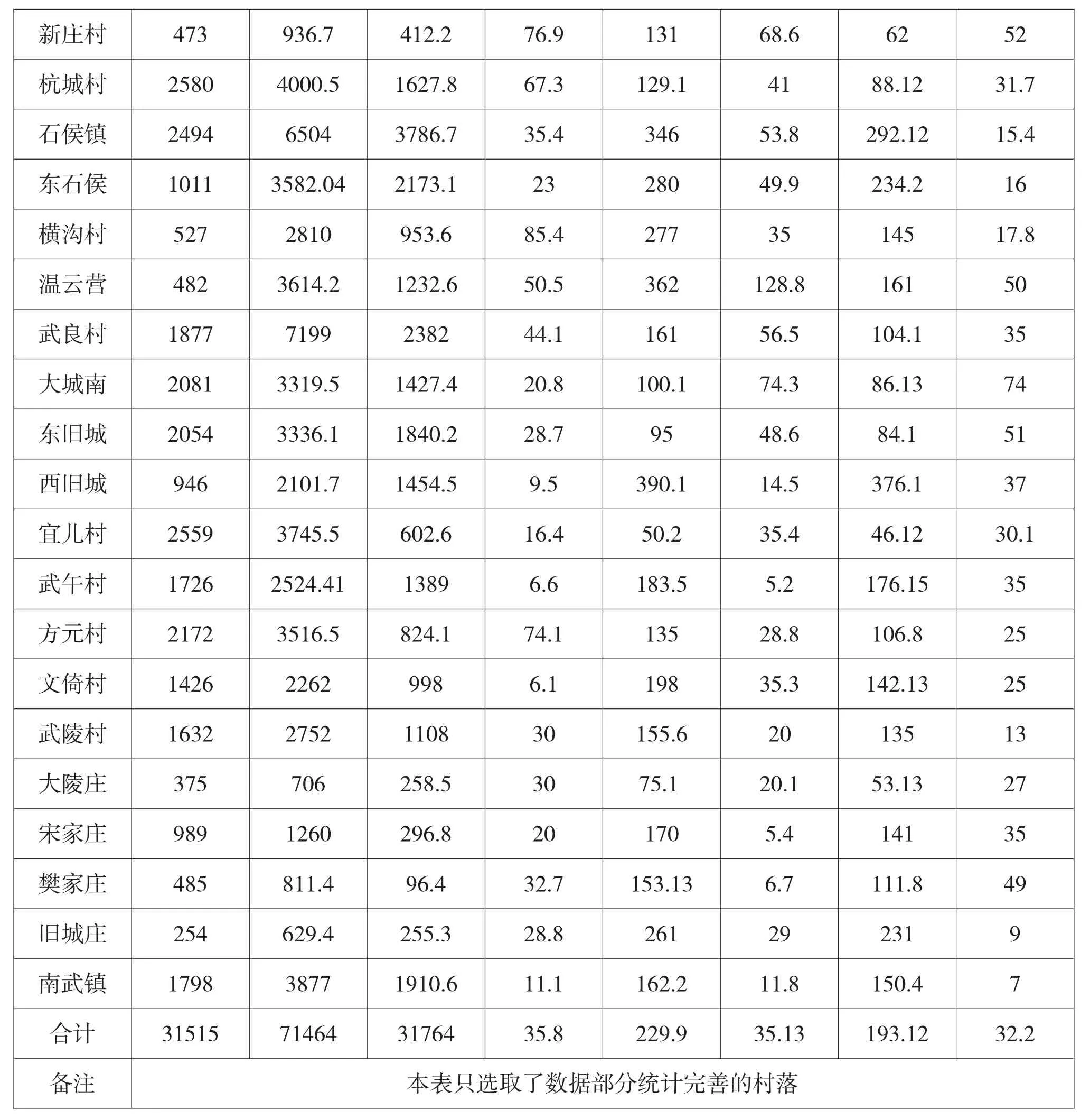

表2 1949年文水县部分村庄基础数字负担情况统计表

续表2 1949年文水县部分村庄基础数字负担情况统计表

从上表可以看出,解放前夕,晋中文水县农民的农业收入有将近三分之一用于支付田赋及附加税,这与章有义先生的估计基本一致。每个农民一年的余粮不足200斤,而当时养活一口人大约需要600-700斤粮食,农民的余粮远远不足以维持生活。为了躲避繁重的苛捐杂税,不少农民将土地出卖,走上了经商之路。

三、农民收支失衡

晚清至民国,因为土地较为贫瘠和生产工具的落后,晋中农民的粮食产量本就有限,却还要遭受战乱和自然灾害的侵扰,沉重的苛捐杂税更是将农民推向了破产的边缘,乡村总体呈贫困化趋向。1933年,太原乡绅刘大鹏感慨:“‘农家破产’四个字是现在之新名词,谓农家颓败不得保守其产也。当此之时,民穷财尽达于极点,农业不振,生路将绝,即欲破产而无人购产,农困可谓甚也。”[1]刘大鹏遗著.乔志强标注.退想斋日记[M].山西人民出版社,1990.与此同时,农民的支出却与日俱增,除了基本的生活消费,还有生产消费和田赋摊派,教育费、娱乐费、人情消费等也是农民不得不面临的负担。农民辛苦耕种一年,不仅没有结余,还要承受巨额亏空,农民的收支严重失衡。

1933年,张稼夫在太原南部的一个村庄调查发现,在山西中部,每户大约有15亩地,每年农业收入为24.75元。农家支出包括生产、田赋、生活三大类,按照当时的物价水平,一个5口人的家庭三项开支大约为91.35元。如果仅计算农业收入,一个家庭每年大约要亏空66.6元[2]张稼夫.山西中部一般的农家生活:替破产中的农家清算的一笔账:中国农村经济论文集[M].中华书局,1936.。这些数据表明,近代山西农民收支已严重失衡,反映了乡村危机背景下农民的贫困化趋向。这也表明,仅仅依赖农业,已不能满足大部分家庭的基本需求。为了谋求活命,贫苦农民不得不举借高利贷,或出卖土地,或背井离乡,去外地谋生。

近代以来,随着田价的暴落和苛捐杂税的暴涨,土地逐渐成为农民的累赘。虽然大部分农民依然缺乏土地,面临着严重的人地矛盾,但为了减少亏空,他们不得不出卖部分土地,而在农业之外兼营其他行业。“近来农村口号,是‘有地不卖终入是害’,盖因有地难有收获,但因谷价低落(如小米每斗13斤,在昔需五六角,今则只能售价一角七八分),辛苦一年,结果除去牛工、籽粒、田赋、摊派各项花费外,尚需亏配老本,似此有地,曷胜无地。然卖地一事,因卖者太多,势必削价,无分晋南晋北,向之百余元一亩肥水田,今减为三十元,亦无人过问。旱地每亩向售四十元,今则四五元不值矣,其贫瘠之田,虽由地主贴钱,亦无人愿意承种,似‘刮金板’(一寸土地一寸金,故有刮金板之称)之命运。此中畸形,乃往者系荒年遭灾,现在乃丰年遭灾。”[3]最近山西之农商业[J].四川经济月刊,1934,(1).在山西中部,农民的兼业主要是商业。民国时期的调查指出,晋中因“生齿日繁,交易亦兴,耕地供给,间不能适合当时人口之增加,仅依农业不足以图生,于是有志者,奋迹异乡,经营商业。赖民性勤俭,长于理财,虽达至蒙古、新疆,各地之商权,皆握于晋人之手。当时农村之中,家族之间,有完全业农者,有半业农而兼操工商者”[4]保三.对于救济山西目前农村经济恐慌之我见[J].政法月刊,1932,(8).。而且,一般来说经商收入要高于务农收入,且相对自由轻松。清末已降,随着经济作物的广泛种植、农产品的改良、农业技术的普遍提高等,农业收入有了一定程度的提高。但总体而言,农业生产效率低下,收入有限,仍是一种低回报的“过密化”经济。与之相比,商业的回报率较高。易劳逸曾指出:虽然中国人的财富大部分都集中在农业方面,但他们因此得到的回报却很低。人们每年种地的收入只能达到土地价值的5%-6%,而人们通过商业活动得到的年度回报却能达到投入的10%-20%[5]易劳逸.家族、土地与祖先:近世中国四百年社会经济的常与变[M].重庆出版社,2019.。地处晋中的晋泉县黄陵村,普通的农户收益在20-50元之间,专营商业的收益可达150元,收益率大概是10%[1]华北交通株式会社资业局.北支农村的实态:山西省晋泉县黄陵村实态调查报告书[M].龙文书局,1943.。这就表明,二十世纪三四十年代,晋中农民承受着连续而繁重的财政压榨,大部分农民处于破产的边缘,普遍贫穷成为常态,生存危机下的农民不得不舍弃土地,投入经商浪潮。

四、经商风气盛行

从明代晋商崛起后,山西商人借助政策之利、政商之便,并凭借吃苦耐劳、相互扶持、精于算计的精神,迅速成为中国影响力最大的商人群体。在明清两代,晋商活动范围由华北延扩至东北、西北、华南等地,还垄断了大部分的边境贸易,足迹遍布长城内外和大江南北。“中国与蒙古及新疆的贸易,大权多操于晋北及中路之晋商手中。河东一带之晋商,西走陕、甘,南下豫、鄂。”[2]胜任.山西商业经济之考察[J].现代评坛,1936,(1).大规模新兴行业带来的利润刺激,使山西人的崇商观念日炽、经商之风日盛,逐渐形成了以地域和家族为核心的商业网络。及至晚清,以祁县、太谷、平遥为代表的晋中地区,农民的“重商之风”达到顶点,上至官僚士绅,下至贫贱小民,或多或少均有商迹可循。据有关学者的统计,晚清至民国,晋中各地直接或间接经商的比例高达1/4。“入村问俗商为重,千里求财各自飞”,正是时人对晋中民风的真实写照。

民国年间,山西“乡建派”的代表人物之一刘容亭,曾对晋中祁县、太谷、平遥三县四村的农民经商情况进行调查:

“凡一地方之经营某种事业者多而且足以致富者,其居民无不喜谈论之。谈论者多,一般人对之印象即深,因而对于此种事业亦有极大之兴趣。其思想遂集中于此,以为系最有兴趣而最为高尚之事业。其年事稍长者固喜听此类事业之谈话,即在儿童时期亦藉为游戏之资料,此其对人民思想之影响也。”“人民之欲望,在商人发达之地方,其欲望必为一本万利,富拟陶朱。是则商人发达之乡村,当然以富商大贾为目标,此其对人民欲望之影响也。一个乡村人民既有乐于经商之思想,又有以商致富之欲望,至选择职业时期,当然以经商为其最大之目标。其商家子弟固无论矣,即非商家子弟,凡资质聪明者,其父母以为倘能学习商业,必优于学其他职业。非若普通乡村中认务农为世业,虽有为商者,或其事业不发达,人民亦不甚羡慕,即虽发达,因居少数,注意者少也。”[3]刘容亭.山西祁县东左墩西左墩两村暨太谷县阳邑镇平遥县道备村经商者现况调查之研究[J].新农村,1935,(22).

刘容亭的调查发现,晋中经商之风的盛行,塑造了农民“重商轻农”的思想,进而影响了农民职业的选择,导致大量农民弃农从商。明清至民国,经商的山西人并非都是富商大贾,就连普通农民,耳濡目染,都深谙经商之道,他们大多是由于自然条件恶劣,为生计所迫的贫农。除了到各地经商的商人外,在农闲或遇到天灾人祸时,很多农民成为了季节性的肩挑小贩。即便晚清民国由于政权更迭、战乱频仍、金融危机等,导致经商之途受阻,重商之风仍然不受影响。

晋中乡村一般家庭,后代稍长,长辈便灌输经商之道,“以住票号长见识、有价值,辄以票号之教养、因人方法,谕其子弟,且曰:因贫求富,农不如工,工不如商,遂为商业人才之渊薮矣”[1]卫聚贤.山西票号史[M].经济管理出版社,2008.。此语道出了民众注重培养商业,故为商者日众的实情。因商业活跃,晋中乡村普遍流传《俗言杂字》[2](清)佚名.俗言杂字[M].山西平遥民间抄本.等大众教材,类似于商书,面向穷人,教授基本的商业知识。所以,农民想尽办法,托亲靠友,不惧千里万里,将自己的子孙送到商铺当学徒、店员,学习经商之道。待学成之后,或升任掌柜,或合股开铺,或独立经营,相互之间呼朋引伴,人人趋之若鹜,外出经商。可见,在晋中,几乎各个阶层都沾染了经商的习性,蔚然成风。

晋中的经商之风使传统的“士农工商”的阶层观受到巨大冲击,导致大量文人弃儒从商。清雍正二年(1724),山西学政刘于义上奏称:“山右积习,重利之念,甚于重名。子弟俊秀者多入贸易之途,其次宁为胥吏,至中才以下方使之读书应试,以故士风低卑靡。”希望能扭转山西“重商轻儒”的风气。但雍正帝回复:“山右大约商贾居首,其次者优肯力农,再次者谋入营武,最下者方令读书。朕所悉知,习俗殊属可矣。”[3]雍正朱批谕旨(第47册).雍正二年(1724)五月九日刘于义奏疏及五月十二日的朱批谕旨.认为晋人经商之风已成习俗,不可扭转。到了晚清,随着官场的腐败,仕途向更多商人开放,“学而优则仕”变为“商而优则仕”,读书更遭轻视。清末举人刘大鹏曾感慨:“近来吾乡风气大坏,视读书甚轻,视为商甚重。才华秀美之子弟,率皆出门为商,而读书者寥寥无几,甚至有既游庠序,竟弃儒而就商者。亦谓读书之士多受饥寒,曷若为商之多得钱银,俾家道之丰裕也。当次之时,为商者十八九,读书者十一二。”[4]刘大鹏遗著.乔志强标注.退想斋日记[M].山西人民出版社,1990.一些民谚也形象地反映出山西人的价值评判标准。

相对宽松的社会环境也为农民经商提供了契机。传统时期,政府一贯秉承“重农抑商”政策,商业位于四民之末,受国家挤压,私营商业难以发展。自清末新政,清廷陆续设立商部,颁布了一系列支持工商业发展的措施,鼓励实业,振兴商务。还出现了专门的商业组织——商会,商人地位不断提高,私营商业得到保护,“重商之风盛极一时,传统的四民排列已失去其社会基础”[5]朱英.辛亥革命时期新式商人社团研究[M].华中师范大学出版社,2011.。国民政府延续了清廷的工商业政策,特别是相关商业法律的完善,使商业发展走向正轨,进一步保障了商人群体的利益。

在山西,阎锡山实施商业复兴政策,提出商人应注意信用、勤劳、本领三事[6]阎锡山.复兴山西商业之道,阎伯川先生言论辑要第六册[M].阵中日报出版社,1937.,主张发展实业,造产救国。在村庄的“土改”[7]即“土地村公有”与“兵农合一”。中,阎锡山还创造性地提出了“兵商合一”的模式,以保证农民的商业能顺利进行。以黄丽泉、刘容亭、杨蔚、欧阳英等为代表的山西“乡建派”,竭力推动乡村副业的发展,使商业、家庭手工业等副业与农业相结合,成为解决农民生活问题的重要途径。人口流动的作用也不容忽视,有研究指出,清末至民国有超过200万的外省移民流入山西[8]张爱明.试论近代山西乡村外来户的“入住权”——以《阶级成分登记表》为中心[J].史林,2018,(3).。外来户多从事农业之外的商业或手工业,促进了近代山西乡村工商业的兴起和繁荣,加速了农村地区经济商品化[9]张爱明.人口流动与近代华北乡村社会结构之演变[J].河北学刊,2019,(3).。加之近代交通运输的发展、商品市场的繁荣、农民观念的转变等,均为农民经商创造了有利条件。

综上所述,晚清至民国,山西尤其是晋中面临着严重的人地矛盾,大约有三分之二的农民在“温饱线”之下苦苦挣扎,土地分配的不均加剧了农民的贫富差距。再加上大部分土地的贫瘠,农业生产技术的落后,自然灾害与战乱的频繁发生,田税负担的与日俱增,使得农民的生存环境极端恶劣,除了寻求非农就业,农民没有任何出路。所以大部分农民都在农业之外从事商业活动,其中“贫农式家庭”或在农闲期做肩挑小贩,或与家庭辅助劳力合理分工,农商兼营;“中农式家庭”在店铺中当会计、小掌柜;“富农式家庭”在店铺中当大掌柜,或合股经营商铺,晋中农民家庭中普遍形成了“半耕半商”的经济结构。