某SUV二排座椅手动前后调节力优化

2022-03-06任国斌陆文斌

任国斌,陆文斌

(上汽大众汽车有限公司,上海 201800)

0 引言

汽车市场竞争日趋激烈,而SUV(sport utility vehicle)作为国内消费者最喜爱的车型之一已经和普通轿车形成二分天下的局面。随着二孩政策的放开,越来越多的汽车厂商也将7座SUV作为重点开发方向。因此,相较于前排,二排座椅舒适性得到越来越多的关注。

当前,大多数座椅舒适性研究聚焦前排,主要讨论座椅压力分布和软硬度对舒适性的影响,涉及二排座椅舒适性研究的文献相对较少。其中,二排座椅前后调节便利性是二排座椅舒适性重要的评价指标之一,值得深入研究和探讨。文中以某SUV二排座椅手动前后调节力优化为例,通过综合分析确定影响调节力的因素,提出综合的优化措施和方案,通过试验结果验证其有效性,最终达到优化前后调节力的目的。

1 问题描述

在某7座SUV座椅开发过程中,对于二排座椅手动前后调节技术标准要求空载前后调节力小于160 N,二排座椅示意如图1所示。在预批量阶段,经过试车发现前后调节力偏大,需要进行优化并且结合实车工况要求载质量为60 kg,二排座椅手动前后调节力小于140 N。

图1 二排座椅示意

2 潜在影响因素分析

如图1所示,对于二排座椅手动前后调节,由于存在解锁手柄,力的方向和作用点是相对固定的。因此,影响调节力的主要来源是座椅在滑动过程中40%和60%二排座椅产生的摩擦力。确认影响二排座椅滑动时的摩擦力的因素,是优化前后调节力的关键。根据二排座椅在车身上的固定方式和自身结构,影响滑动摩擦力的重要因素主要有以下两方面。

2.1 座椅车身安装角度

通过检查座椅与车身安装方式发现此款SUV二排白车身有2°斜向上的安装倾角,与一般安装角度为0°的滑轨相比,调节力就会相应增大。不考虑40%和60%二排座椅相互影响的前提下,以座椅向前滑动受力分析如下。

(1)滑轨倾角0°,座椅向前滑动受力为:

==·。

(1)

(2)滑轨倾角2°,座椅向前滑动受力为:

=+·sin2°=(·cos2°+sin2°)·,

(2)

式中:为滑轨摩擦因数,取值范围为0~1;

为座椅载质量60 kg。

通过分析可得出:

·cos2°+sin2°>(cos2°+sin2°)>。

(3)

显然,带有2°安装倾角的座椅向前调节力大于水平角度的调节力。同理,当二排座椅向后滑动时,带有2°倾角的向后滑动调节力小于水平角度向后滑动的调节力。由负载引起的向前滑动阻力理论值为:

=600×sin2°=20.9 N。

(4)

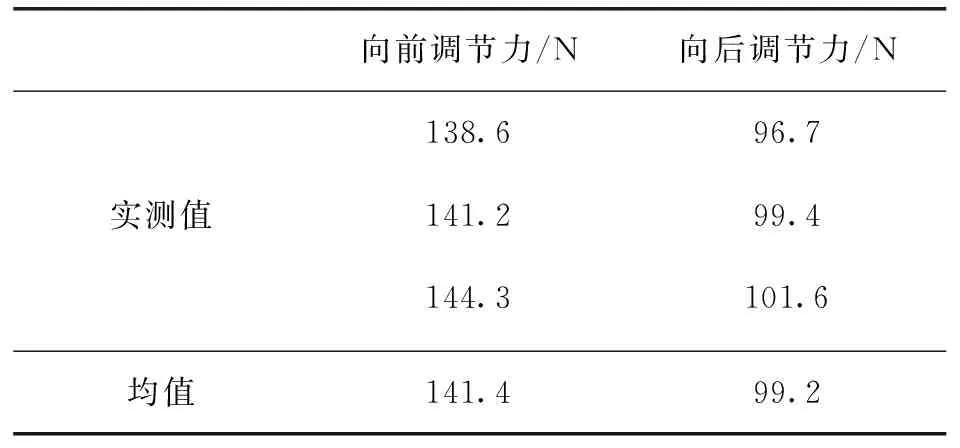

带有2°安装倾角的座椅实测向前与向后调节力(载质量60 kg)见表1。

表1 带有2°安装倾角的座椅前后调节力

通过表1的前后调节力的实测值可以发现,安装在带有2°倾角白车身上的座椅前后调节力均值相差42.2 N。因此,载质量为60 kg引起的向前阻力21 N,与理论值20.9 N相吻合。

2.2 二排座椅自身结构

除了座椅车身安装结构会影响二排座椅前后调节力,40%和60%二排座椅滑动时产生的摩擦力也是影响调节力的重要原因。通过分析二排座椅自身结构发现,以下5个方面是影响摩擦力的重要因素。

2.2.1 坐垫发泡

如图1所示,40%和60%二排座椅坐垫结合处的发泡在移动过程中会产生摩擦力。原设计40%和60%二排座椅的坐垫发泡匹配如图2所示。

图2 原设计40%和60%二排座椅的坐垫发泡匹配

2.2.2 坐垫和靠背面套

40%和60%二排座椅的坐垫和靠背面套在前后滑动过程中也会产生摩擦力,面套复合层的厚度是直接影响摩擦力的因素之一。原设计40%和60%二排座椅的面套匹配处的复合层厚度为3 mm织物。

2.2.3 40%和60%二排座椅安装匹配

40%和60%二排座椅的匹配间隙标准值是493 mm,如图3所示。

图3 40%和60%二排座椅匹配标准值

通过抽取12组样件分别测量前后调节力和40%及60%二排座椅匹配间隙值,发现座椅安装间隙对摩擦力有重要影响,测量结果见表2。

表2 40%和60%二排座椅匹配间隙和调节力的测量结果

2.2.4 座椅滑轨磨合

在实践过程中发现座椅前后来回移动多次之后,二排座椅前后调节力相较于最初的调节力小很多。通过对比分析40%和60%二排座椅来回磨合次数与向前调节力的关系,发现座椅磨合次数对向前调节力有重要的影响。表3是座椅磨合次数与向前调节力的关系。

表3 座椅磨合次数与向前调节力的关系

通过表3可以发现,二排座椅滑轨磨合30次之后,前后调节力大幅降低,调节力小于130 N。磨合次数超过50次,座椅前后调节力没有明显降低。

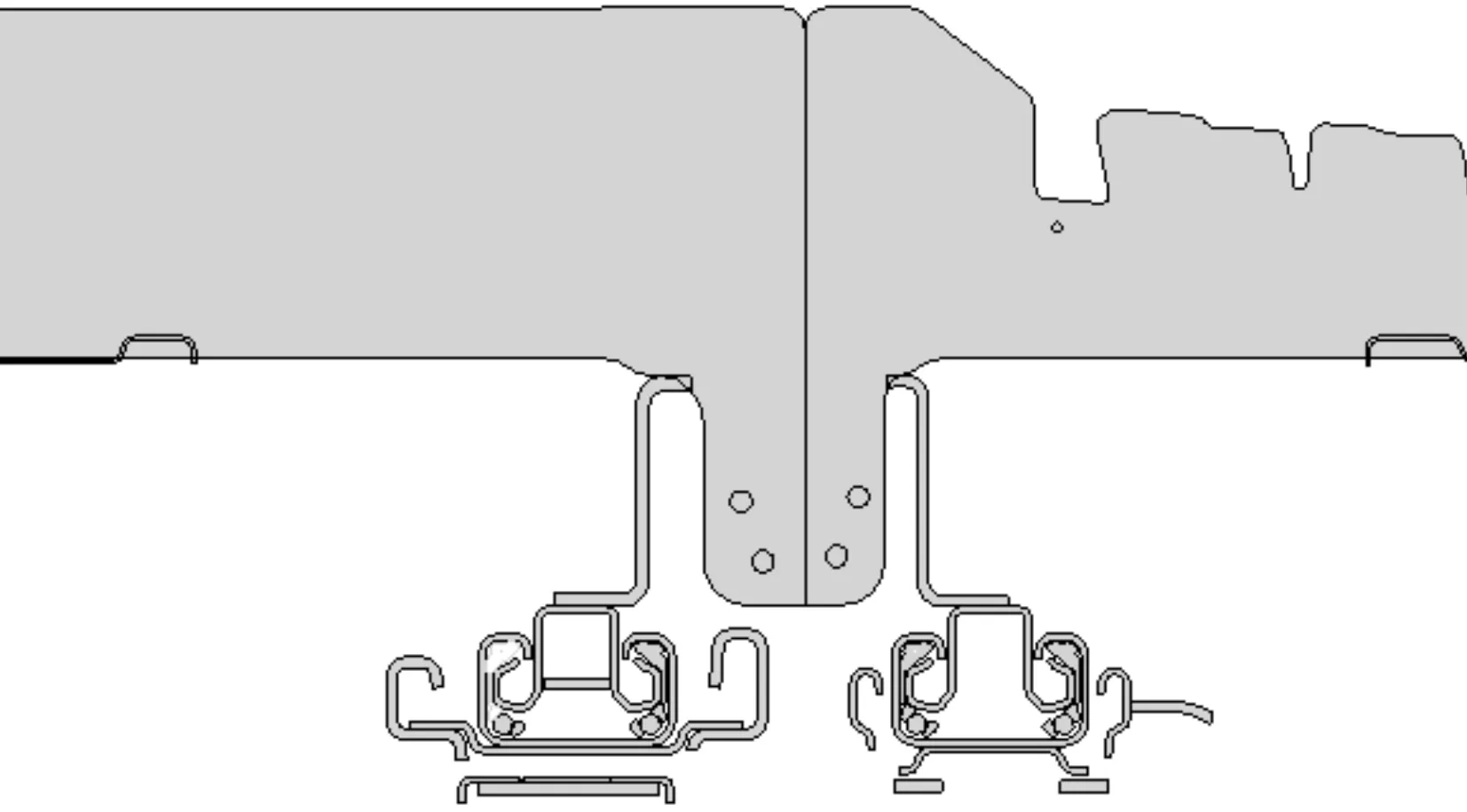

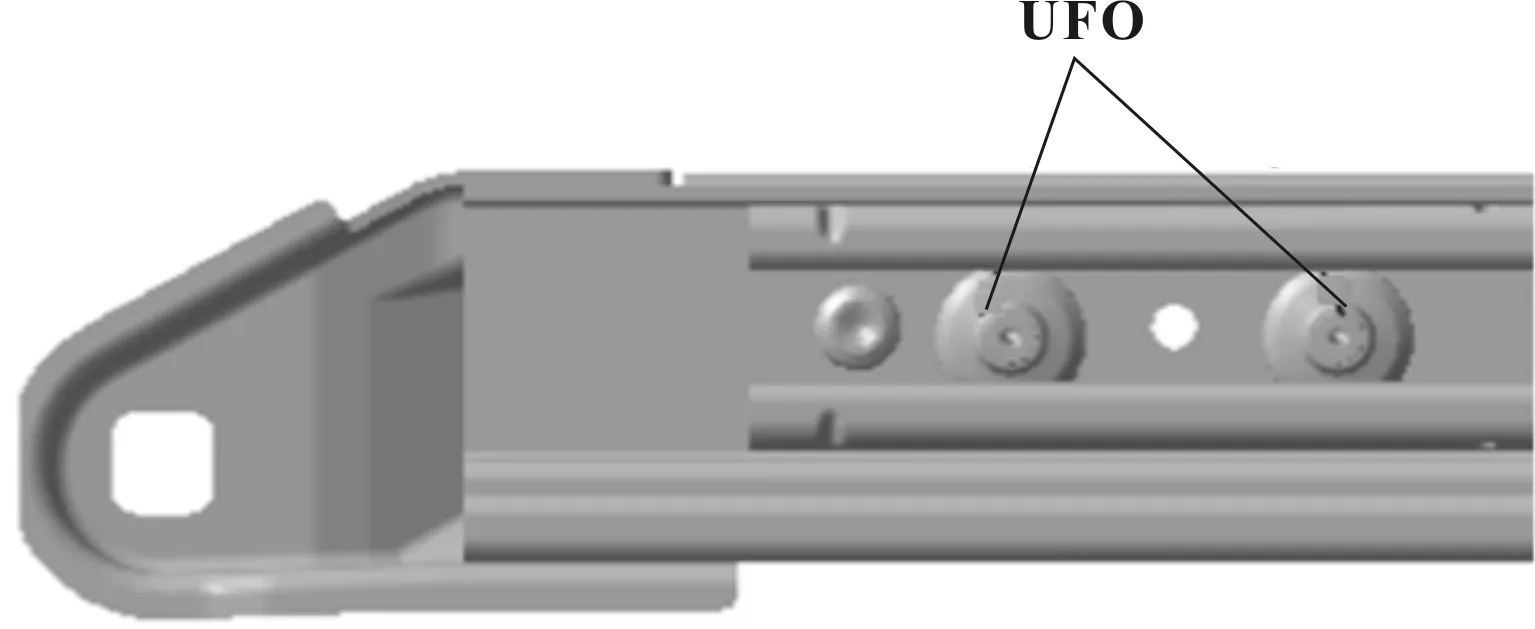

2.2.5 滑轨结构

深入研究滑轨结构发现,影响前后调节摩擦力除了上述因素之外,还有滑轨自带的UFO零件也会增加前后调节摩擦力,座椅滑轨UFO零件如图4所示。UFO的作用是在滑轨滑到最后位置时支撑着上轨,可以改善骨架在NVH实验中的频率。

图4 座椅滑轨UFO零件

UFO零件固定在座椅下滑轨上,座椅上滑轨在前后移动过程中会与之接触,增大前后调节力,座椅滑轨与UFO零件匹配如图5所示。

图5 座椅滑轨与UFO零件匹配

3 优化方案与验证

座椅车身安装方式和座椅自身结构是优化前后调节力的两大方向。考虑到整车已经预批量生产,车身冲压模具已经定型,无法通过更改白车身座椅安装角度来降低前后调节力。因此,文中重点通过优化二排座椅自身结构达到降低前后调节力的目的。针对影响前后调节摩擦力的5个因素,制定如下方案优化前后调节力。

3.1 发泡和面套优化

根据2.2.1与2.2.2分析,40%及60%二排座椅坐垫发泡匹配和面套复合层厚度是影响滑动摩擦力的因素之一。减小40%及60%二排座椅坐垫发泡接触面积,降低坐垫和靠背面套复合层厚度对于降低滑动摩擦力有帮助。在减小的同时,还需保证40%及60%二排座椅外观匹配,经过多轮尝试最终按楔形减少坐垫发泡。以距离面35 mm处为起始点切割发泡,过渡到60%座椅底部减少3 mm发泡厚度。

同理,减少面套复合层也会对降低前后调节力有帮助。在保证座椅外观的前提下,将40%和60%的二排座椅坐垫匹配处的面套由3 mm织物改为1 mm织物。

3.2 座椅匹配和优化

根据40%和60%的二排座椅安装匹配可以发现,40%和60%的二排座椅匹配间隙大于492 mm时前后调节力会大幅减少。因此,在安装40%和60%的二排座椅时要求批量装配按照493~498 mm控制,保证40%和60%的二排座椅间隙大于492 mm。

通过比较座椅滑轨磨合次数与前后调节力的关系,在来回磨合30次之后前后调节力大幅降低并且趋于稳定。因此,制定二排座椅出厂前前后磨合30次的技术要求。

同时,考虑到上滑轨在前后移动过程中会与UFO零件(图6)发生干涉,为了进一步降低前后调节力,在UFO零件表面涂抹润滑油(图7)。

图6 UFO零件位置

图7 UFO零件涂抹润滑油位置

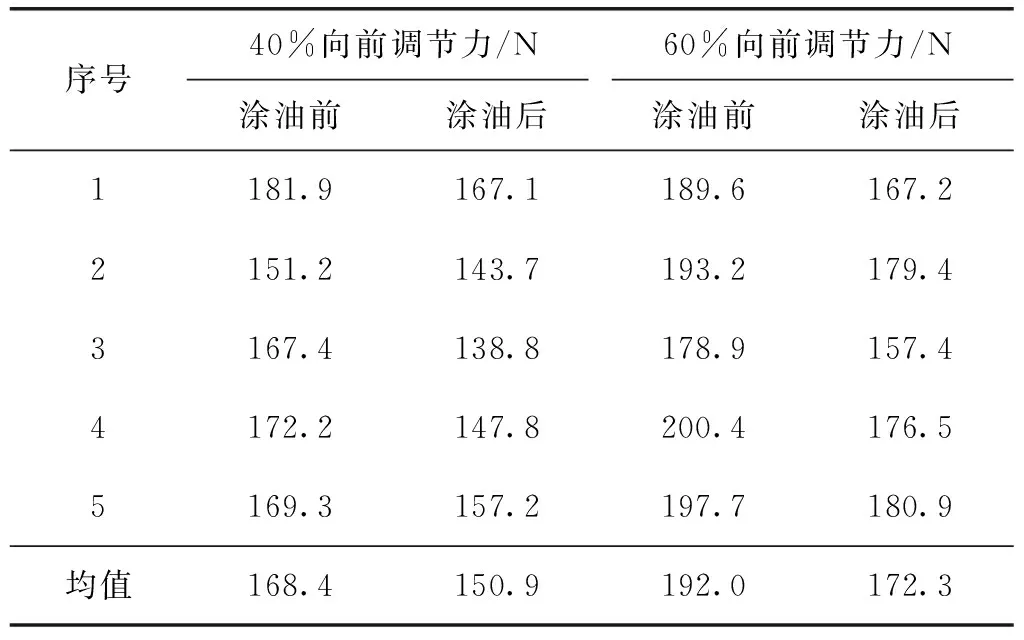

为了验证润滑油脂效果,分别对5组涂油前和涂油后的座椅前后调节力进行了试验,结果见表4。

表4 涂油前后滑动调节力对比结果

通过对比表4涂油前后的滑动调节力,在UFO零件上涂抹润滑脂可以减少上滑轨与其的摩擦,可降低18 N左右的前后调节力。

3.3 方案验证

结合第3.1节和第3.2节的优化方案,将发泡、面套、座椅匹配以及座椅优化等措施通过技术变更投入预批量零件生产和质量控制中,验证优化样件在载质量为60 kg的前后调节力,结果如图8和图9所示。

图8 40%座椅前后调节力

图9 60%座椅前后调节力

由图8和图9可知,优化后的40%和60%二排座椅在载质量60 kg时,全行程前后调节力基本均小于140 N。只有在60%座椅向前移动瞬时,调节力为141.13 N略微大于标准值。另外,向前和向后的最大调节力都发生在座椅后端0~50 mm处,此处恰好是下滑轨安装UFO零件的位置,也从侧面印证UFO零件是影响前后调节力的重要因素。

4 结论

通过对某SUV二排座椅手动前后调节力偏大的原因进行深入分析,得到影响前后调节摩擦力的重要因素,以此制定综合的优化方案,并对优化后的样件进行试验验证,结果表明优化措施有效,能够满足载质量为60 kg、前后调节力小于140 N的设计要求。

与此同时,通过对二排座椅前后调节力优化的研究,逐一分析和讨论座椅车身安装形式和座椅内在结构对前后调节力的影响,也为后续带有二排前后调节功能的SUV调节力优化提供借鉴和参考。另外,通过优化验证可以看到UFO零件对前后调节力仍有较大影响,之后可以通过取消UFO零件进一步降低调节力以及取消之后对座椅NVH的影响值得进一步探索和研究。