含贝达喹啉及利奈唑胺方案治疗耐多药结核病24周疗效及安全性观察

2022-03-05邹莉萍时正雨梁丽陈晴李秀陈蕾付莉吴桂辉

邹莉萍 时正雨 梁丽 陈晴 李秀 陈蕾 付莉 吴桂辉

结核病是严重危害人民群众生命健康的经空气传播的主要传染病。世界卫生组织(WHO)消除结核病战略的远景是到2035年实现一个无结核病的世界。而耐多药结核病尤其是XDR-TB、Pre-XDR-TB以及难治性MDR-TB(即治疗无反应或对治疗不耐受的MDR-TB患者),由于其化疗药物匮乏、不良反应大、治疗周期长及费用高等原因,总体治愈率低,成为实现这一目标的主要障碍。2019年,世界范围内,只有57%的MDR/RR-TB、47%的XDR-TB病人成功得到治疗[1]。近几年,随着贝达喹啉以及利奈唑胺越来越多的应用于耐药结核病的治疗以后,治疗成功率已逐步上升。目前联合使用贝达喹啉及利奈唑胺治疗耐多药结核的临床报道较少。本文旨在总结我院已使用基于贝达喹啉联合利奈唑胺方案治疗耐多药结核病24周病人的疗效及安全性,为临床医务人员提供更多参考。

资料与方法

一、一般资料

本临床研究为前瞻性研究,研究对象来源为2018年3月至2020年10月成都市公共卫生临床医疗中心门诊及住院部的MDR/Pre-XDR/XDR-TB患者。本研究已通过成都市公共卫生临床医疗中心伦理委员会审批(批件号:2018X-02)。符合诊断标准和纳入标准,并签署知情同意书者。共纳入符合标准的患者68例。

二、诊断标准

参照《耐药结核病化学治疗指南(2019年简版)》[2]中诊断标准,MDR-TB:结核病患者感染的MTB经体外证实至少同时对异烟肼和利福平耐药;Pre-XDR-TB:结核病患者感染的MTB经体外证实在耐多药的基础上对1种氟喹诺酮类或1种二线注射类抗结核药物耐药;XDR-TB:结核病患者感染的MTB经体外证实在耐多药的基础上至少同时对1种氟喹诺酮类和1种二线注射类抗结核药物耐药。

三、纳入标准

(1)XDR-TB、Pre-XDR-TB及对治疗无效或因副作用而停止二线治疗的MDR-TB患者,按照WHO耐多药结核病治疗原则,需要加入贝达喹啉才能组成有效方案;(2)年龄≥18岁;(3)无明确心律失常表现,心电图QTc小于或等于450ms;(4)血红蛋白大于7.0g/dL,血小板大于50×109/L。

四、排除标准

(1)贝达喹啉或利奈唑胺片过敏者;(2)近三个月内参加其他未上市新药临床试验者;(3)有高风险的心脏合并症病史(如室性心律失常,近期心肌梗塞等),出现过导致QTc间期延长(QTc间期大于500ms或QTc延长大于60ms)的一种或多种风险因素;(4)合并严重的心血管、肝肾、神经系统、血液系统等疾病以及合并肿瘤性疾病,病变广泛伴呼吸功能不全。

五、退出标准

(1)患者不能耐受背景治疗方案,或调整背景治疗方案不能满足2种确定敏感药物或3种可能敏感药物;(2)要求退组者。

六、治疗方案及疗程

患者治疗方案均由贝达喹啉、利奈唑胺联合背景抗结核药物(背景方案OBR)组成。根据表型药敏试验结果,背景方案中至少包含2种对患者耐多药分离菌株敏感的抗结核药;在缺乏表型药敏试验结果时,背景方案中至少包含3种可能敏感的抗结核药物。背景方案选取顺序、用法剂量及使用疗程参照WHO及我国耐多药治疗管理指南[3-4]。背景方案备选药物有:左氧氟沙星、莫西沙星、阿米卡星、卷曲霉素、环丝氨酸、氯法齐明、丙硫异烟胺、对氨基水杨酸、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、高剂量异烟肼、美罗培南、亚胺培南、阿莫西林/克拉维酸钾。贝达喹啉起始剂量为400mg 1次/天,用药2周,然后200mg 3次/周,用药22周,总疗程为24周。利奈唑胺剂量为600mg 每天2次或600mg 每天1次不等,疗程至少24周[5-6]。

七、观察指标及疗效判定

观察指标:1)有效性指标: 包括临床症状、痰抗酸染色涂片、痰结核分枝杆菌培养、影像学等的变化。2)安全性指标: 治疗期间2周、4周、8周、12周、16周、20周及24周复查血常规、尿常规、肝肾功能、心电图、视力、听力等。疗效判定指标:主要指标为治疗24周细菌学阴转率,次要指标细菌学阴转时间。细菌学阴转指连续2次痰结核分枝杆菌培养阴性,且每次间隔至少30d。阴转时间为第1次痰结核分枝杆菌培养阴性的标本收集时间[5]。

八、统计学方法

结 果

一、患者一般情况

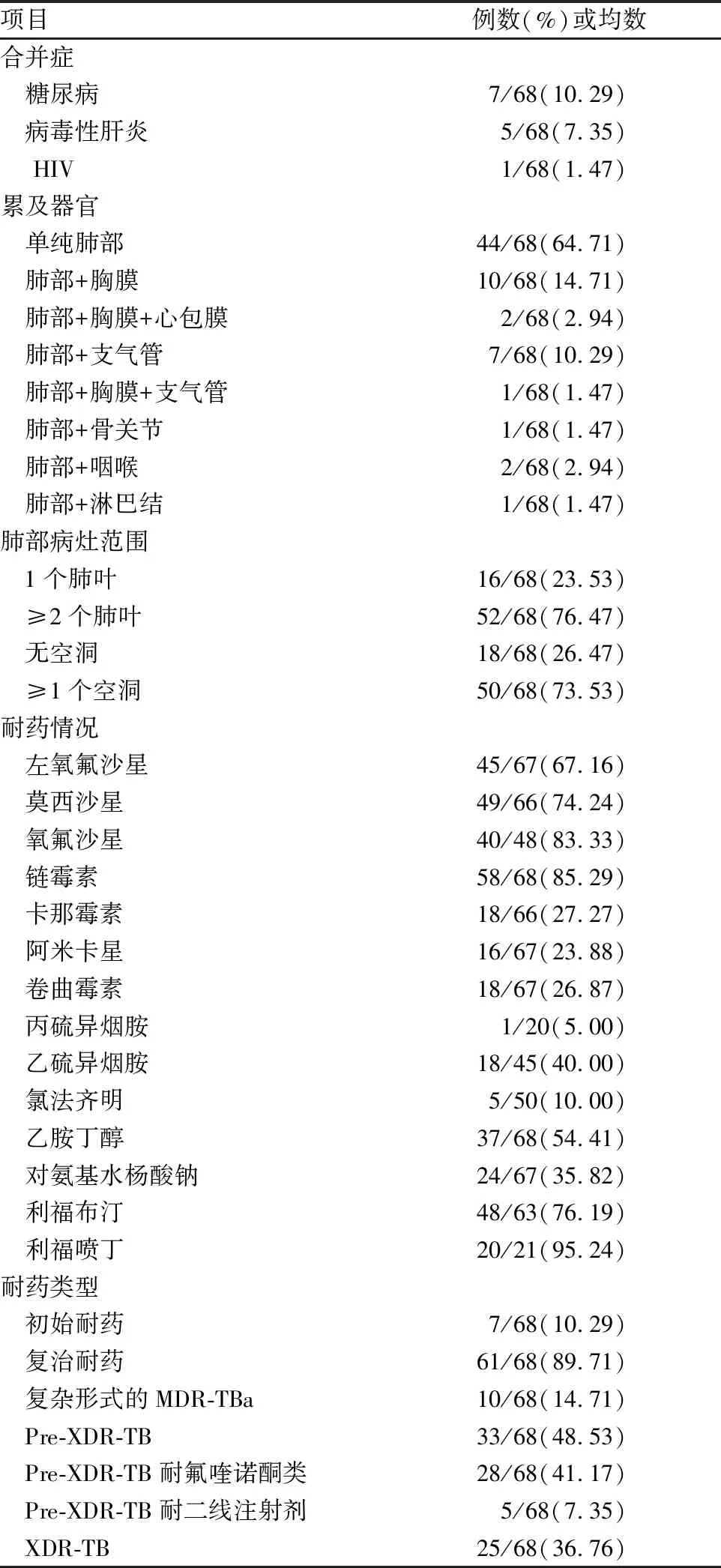

2018年3月~2020年10月,共纳入患者68例,其中男性44例(64.71%),女性24例(35.29%),平均年龄34.4±10.9岁。患者一般情况及耐药情况(见表1)。

表1 患者一般情况

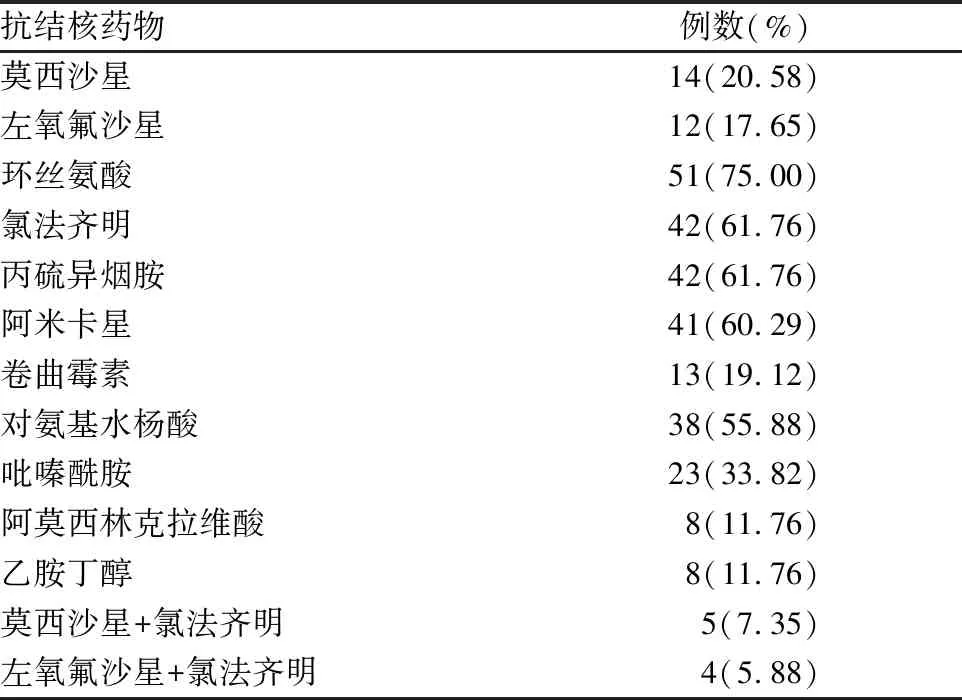

二、患者背景方案中药物使用情况(见表2)。

表2 患者背景方案药物情况

三、患者治疗情况

纳入的68例患者中,死亡3例(4.41%),退组1例(1.47%),失访2例(2.94%),完成24周治疗者共计62例(91.18%)。死亡病例中,1例因严重肾功能衰竭家属拒绝进一步抢救,治疗6周死亡;1例因严重肺部感染外院发生呼吸衰竭抢救无效,治疗2月死亡;1例院外因咯血窒息抢救无效死亡,发生于第4周;经专家组讨论,3例死亡病人与贝达喹啉及利奈唑胺无关。退组1例,因胃肠道反应无法耐受,治疗2周坚持要求退出。失访2例,1例治疗2周后失访,1例治疗8周后失访。完成24周治疗的62例患者,主观症状均有明显改善,24周结束时均无发热,咳嗽均明显减轻,其中59例(95.16%,59/62)患者的胸部CT显示肺部病灶有不同程度的吸收。50例肺部存在空洞的患者中,有44例(88.00%,44/50)在24周时肺部空洞缩小或闭合,其余6例(12.00%,6/50)空洞无变化。完成24周治疗的62例患者中,细菌学阴转59例(95.16%,59/62)(见图1),细菌学阴转中位时间为4(4,24)周。基线痰培养阳性者34例,在24周时,32例(94.12%,32/34)实现细菌学阴转。基线痰抗酸杆菌涂片阳性者14例,在24周时100%阴转。

图1 患者24周治疗期间痰培养阴转情况

四、安全性分析

纳入的68例患者,在24周治疗期间几乎所有患者均发生过不同程度的不良事件,发生率较高的不良事件依次为肝脏毒性34例(50.00%)、QTc间期延长(包括QTc间期较基线延长≥30ms或QTc间期≥450ms)33例(48.53%)、电解质紊乱15例(22.06%)、血液系统损害14例(20.59%)、外周神经炎9例(13.24%)等。其中严重不良事件8例(11.76%)。分析患者的QTc间期,治疗2周到第20周,患者QTc间期较基线明显延长(P<0.05)(见表3)。在QTc间期延长的33例患者中,经综合评估,有4例(12.12%,4/33)患者考虑为背景方案中,氯法齐明、莫西沙星所致,与贝达喹啉无关。考虑与贝达喹啉相关QTc间期延长不良事件29例(42.65%),发生中位时间为4(2,12)周,因QTc间期延长减量或停止使用贝达喹啉的患者10例(14.71%),减量3例(4.41%),永久停用7例(10.29%),减量使用贝达喹啉的3例患者恰好为2周常规减量,减量使用后未发生不良事件。停用贝达喹啉的7例患者中,6例(8.82%)因QTc间期大于500ms而永久停用,1例(1.47%)因QTc间期延长大于100ms停用。24例(35.29%)患者发生由利奈唑胺所致的不良反应,其中血液系统损害14例(20.59%),发生平均时间为9.5±6.2周;外周神经炎9例(13.24%),发生平均时间为20.3±2.8周;视神经炎1例(1.47%),发生时间为16周(见表4)。因不良反应中断、减量或停用利奈唑胺的患者为18例(26.47%)。中断后减量继续使用或直接减量使用者16例(23.53%),因不良反应永久停用利奈唑胺者2例(2.94%)。1例患者因重度贫血停药,1例患者因视神经炎停药。

表3 患者应用贝达喹啉6个月心电图QTc间期变化

表4 可能与贝达喹啉及利奈唑胺相关不良事件

讨 论

贝达喹啉是一种抑制结核分枝杆菌ATP合成酶的二芳基喹啉类药物,通过阻止结核分枝杆菌中的ATP能量供应,发挥抑菌及杀菌的作用[6]。利奈唑胺是一种抑制细菌蛋白质合成的噁唑烷酮类抗菌药物,具有良好的抗结核分枝杆菌作用[7]。贝达喹啉与利奈唑胺与传统抗结核药物的作用机制有所不同,不易与其他抗结核药物产生交叉耐药反应,对敏感菌株和耐药菌株、快速增殖期和静止期菌群,均有抗菌作用。两种药物均可显著提高耐药结核的痰培养阴转率和治疗成功率。Agyeman等分析14个国家中使用含利奈唑胺方案治疗MDR-TB的507例患者,综合成功率为77.36%,痰培养转化率为88.45%[8]。Edwards等回顾性分析2016年至2019年23个国家中使用含贝达喹啉方案治疗耐药结核的9398患者,6个月的痰培养阴转率为71%[9],部分研究提示治疗结束时痰培养阴转率可达到91.2%[10]。目前,贝达喹啉和利奈唑胺被越来越多地用于治疗耐多药结核病,给耐药结核尤其是广泛耐药结核患者的治疗带来了希望。2016年世界卫生组织在“耐药结核病治疗指南”中将利奈唑胺归为MDR-TB的核心治疗药物。2018年,世界卫生组织在“耐药结核病治疗指南”中将贝达喹啉、利奈唑胺同时归为MDR-TB首选的核心治疗药物。我国也在2019年更新的《耐药结核病化学治疗指南(2019年简版)》中将贝达喹啉、利奈唑胺作为A组必选药物。

目前多数研究仅单独分析了利奈唑胺或贝达喹啉治疗耐药结核的疗效,两药联合抗痨的报告较少。本研究分析了含贝达喹啉联合利奈唑胺方案治疗耐多药结核病的早期疗效及安全性,在24周内,显示了较高的痰培养阴转率及较好的安全性。有研究提示当使用含贝达喹啉和利奈唑胺的方案治疗XDR-TB时,6个月的培养阴性结果有一定的预测价值,对存活率的预测值为95%,对于有利结果的预测值为81%[11]。也有研究认为在治疗的第 6 个月,痰培养转化状态,是与治疗结局有关的唯一可靠的标志物[12]。本研究纳入的68患者均为高度耐药或因药物副作用等选药困难的MDR-TB患者,Pre-XDR-TB患者33例(48.53%),XDR-TB患者25例(36.76%),复治患者61例(89.71%),氧氟沙星、莫西沙星及左氧氟沙星耐药率较高,需加入贝达喹啉、利奈唑胺才能组成有效抗痨方案,背景方案中选用氟喹诺酮药物的比例仅有38.23%,且选择时未考虑氟喹诺酮类药物的交叉耐药性。在2016年以前,氟喹诺酮类药物,是耐药结核治疗中最主要的杀菌药物,若对该类药物耐药,治愈可能性极低,在部分地区,XDR-TB患者治愈率甚至低至14%(范围: 2%到22%)[13]。我们的病人在联用贝达喹啉及利奈唑胺抗痨治疗的24周,所有患者临床症状均好转,影像学有不同程度的吸收,第4周、8周、12周、24周的痰培养阴转率分别60.61%、79.69%、74.19%、95.16%,痰培养阴转中位时间为4(4,24)周。与Borisov SE等含贝达喹啉方案(82%的患者同时使用利奈唑胺)治疗428例MDR/XDR-TB的研究比较,其痰培养阴转率在30天、60天、90天、24周分别为:30.1%、56.7%、80.5%、79%,痰培养阴转的中位时间为60(33~90)天[10]。本研究24周痰培养阴转率更高、培养阴转中位时间更短,可能与本研究XDR-TB占比较他们的研究少,且使用利奈唑胺的比例更高有关。有研究提示利奈唑胺可明显提高含有贝达喹啉抗痨治疗方案的杀菌和灭菌能力,建议利奈唑胺应早期纳入方案,以在治疗早期保护贝达喹啉,特别是在未检测氟喹诺酮耐药性的情况下[7,14]。WHO结核病整合指南制定小组也比较了含有贝达喹啉和利奈唑胺的较长方案与仅使用贝达喹啉加其他伴随药物的较长方案,结果发现,同时含有贝达喹啉和利奈唑胺的治疗方案有较低的死亡率(aOR:1.6;95% CI: 1.1~2.3)、较高的成功率(aOR: 1.5;95% CI: 1.1~2.0)[14]。本研究为长疗程方案,有待于进一步观察全疗程的疗效。

贝达喹啉联合利奈唑胺治疗耐多药结核的疗效令人鼓舞,但其安全性也令人担忧。我们的研究显示,在耐药结核患者使用贝达喹啉联合利奈唑胺治疗的24周期间,几乎所有患者均发生过不同程度的不良事件,与Conradie的研究基本一致[13]。其中11.8%(8/68)的患者发生严重不良事件,低于Conradie研究中的17%及Nix-TB研究中的25.7%[13-14]。最常见的不良事件为肝脏毒性(50.00%)、QTc间期延长(48.53%)、电解质紊乱(22.06%)、血液系统损害(20.59%)、外周神经炎(13.24%),多与贝达喹啉或利奈唑胺有关。

贝达喹啉最常见的不良事件为QTc间期延长,可能会导致心律不齐和猝死。在II期临床试验中,观察到贝达喹啉治疗组的死亡风险(10/79,12.6%)较安慰剂治疗组(2/81,2.5%)增加,引起了对贝达喹啉毒性的担忧,并在说明书中标注了黑框警示,但仅有1例患者是在服用贝达喹啉期间死亡,且死亡原因与贝达喹啉不良事件无关[15]。本研究在治疗24周期间死亡的3例(4.41%,3/68)患者也都未发生与贝达喹啉相关的QTc间期延长或严重心律失常,但多在服用贝达喹啉的2月内死亡。南非的一项研究也发现,在开始治疗的前两个月,贝达喹啉组的死亡发生率较高[11]。其原因尚不明确,可能与耐药结核患者病情重,治疗时间短,药物尚未发生最大治疗效果,病情尚未改善有关。本研究由于缺乏24周后的观察数据,其长期生存情况有待进一步观察评估。我们的研究中,在使用贝达喹啉治疗的24周期间,QTc间期整体水平呈缓慢上升再缓慢下降的过程,平均最大增幅约19ms,发生于第8周,与韩国的一项研究相似[14],可能与前期贝达喹啉使用剂量较大,而2周后开始减量有关。既往研究证实含贝达喹啉方案中联用氯法齐明对QTc间期有显著的累加作用[16]、联用较高剂量的莫西沙星与QTcF>500ms和QTcF延长>60ms的风险增加相关[17]。本研究QTc延长的患者中有12.12%(4/33)调整背景方案中氯法齐明、莫西沙星后好转,不考虑贝达喹啉所致。因此,在发生QTc间期延长时,需注意评估合并药物的相关性,加强监测。与贝达喹啉相关的QTc间期延长占比为42.65%(29/68),发生中位时间为4(2,12)周,可能与治疗前期贝达喹啉使用剂量较大有关,大多数患者QTc间期延长时无明显伴随症状,未予特殊处理,多在第四周后缓慢下降。因QTc间期延长永久停用贝达喹啉的患者占比为10.29%(7/68),均因QTc间期大于500ms或QTc间期延长大于100ms停用,停用后QTc间期均恢复正常,未造成严重后果。因不良反应导致贝达喹啉永久停用率高于全球多中心数据的5.8%[10],也高于中国多中心数据的4.2%[18]。不除外四川人群对贝达喹啉的耐受性差异,有待进一步观察研究。

有研究认为使用利奈唑胺至少6个月可以提高疗效,但毒性可能会限制使用[14]。一项荟萃分析提示利奈唑胺最常见的副反应为:骨髓抑制(32.93%)和神经病变(29.92%)[8]。在我们的24周观察中,发现有24例(35.29%)患者发生由利奈唑胺所致的不良反应,高于Borisov等含贝达喹啉及利奈唑胺方案中的29.9%[10]。较常见的副作用为:血液系统损害14例(20.59%),发生平均时间为9.5±6.2周;外周神经炎9例(13.24%),发生平均时间为20.3±2.8周;视神经炎1例(1.47%),发生时间为16周。低于Tang[19]等在中国使用利奈唑胺治疗耐药结核24月研究中贫血(51.5%)、周围神经炎(24.2%)、视神经炎(18.2%)的发生率,血液系统损害(2周~2月)发生时间较一致,但其研究中,周围神经炎(2~4月)的发生时间较我们的略早。可能与本研究观察时间尚短且利奈唑胺使用剂量个体化有关,而利奈唑胺的毒副作用与使用疗程及剂量密切相关[20],一般骨髓抑制发生较早,与剂量有关,大多数患者通过减少利奈唑胺用量后可恢复。周围神经炎病变、视神经病变多与疗程相关。其与贝达喹啉长期联合使用的副作用有待于统一使用剂量后进一步全疗程观察。本研究中,因不良反应中断、减量或停用Lzd的患者占26.47%(18/68),低于南非的一项研究中全疗程观察中的34.9%[21]。24周内永久停药者为2.94%(2/68),远低于Borisov等研究中全疗程的停药比例27.6%[10]。也提示使用利奈唑胺治疗耐药结核6个月内,安全性较好,随着使用时间延长,不良反应及因不良反应所致的停药比率可能增加。我们需要更进一步的研究来评估利奈唑胺最佳治疗疗程及剂量,以达到最佳治疗效果,同时最大程度地减少不良反应的发生,从而提高患者的安全性。

综上,我们发现,以贝达喹啉和利奈唑胺为基础的治疗方案可以使难治性MDR-TB、Pre-XDR-TB、XDR-TB等高度耐药的结核患者在24周时获得较高的结核分枝培养阴转率。虽然几乎所有患者在早期均经历过不同程度的不良事件,但经积极调整治疗、密切随访观察等处理后,大部分患者均恢复,未发生因贝达喹啉或利奈唑胺不良事件造成的严重不良后果,24周治疗时间内总体耐受性较好。但本研究存在一定的局限性,非随机对照试验,利奈唑胺剂量个体化,且仅观察了近期疗效及安全性,远期疗效及安全性还有待进一步随访观察。