基于深度学习的深度备课

——以“大气压强”为例

2022-03-04任少铎

任 少 铎

(厦门市海沧区东孚中学,福建 厦门 361000)

传统备课和教学一直忽略学生的知识盲点和思维误区,按照固定的模式照本宣科,导致学生学习不够深入,只是靠记忆去应对习题。笔者以“大气压强”为例,通过深度备课,突破了学生的知识盲点和思维误区,从而有效促进学生的深度学习,使其可以从本质上理解大气压强及其相关现象,真正提升物理学科核心素养。

一、深度学习、深度备课的内涵及相互关系

1.深度学习的内涵

深度学习又称为深层学习,与浅层学习有本质区别。浅层学习将知识看成是模式化的、碎片化的单元去接受和记忆,是通过直接描述、巩固记忆和反复练习等方式学习新知识的一种学习形式,是一种基于记忆的学习。深度学习倡导将新知识与原有的概念和原理联系起来,融入原有的知识结构,从而将新知识融会贯通并能灵活迁移的一种学习方式,是一种基于理解的学习。深度学习注重批判性理解,强调内容整合,着意建构反思,重视迁移运用[1]。

2.深度备课的内涵

深度备课是区别于传统备课的一种备课形式。传统备课是将知识看成是孤立的、模式化的单元,按照课标、教材、教参的逻辑和思路,按部就班且蜻蜓点水式地进行备课的一种备课形式,是一种复述性质的备课。深度备课将知识看成是连续的、整体的结构,重视学生原有的知识和思维结构,不局限于教材的内容和思维,着意知识的内在结构和逻辑,强调新知识结构与学生原有知识结构的有机整合,是一种研究性质的备课。

3.深度学习与深度备课的相互关系

学生的深度学习,离不开教师的深度备课。深度学习的内容特点是基于问题的多维知识整合,在进行教学内容分析和设计时,需要教师深入地研究学生的知识经验以及前概念,深入了解学生的原有知识结构和思维特点,深入分析知识的内在结构和逻辑,且不局限于教材,并有针对性地设计教学活动,突破学生思维误区,帮助学生将新知识与原有的知识和思维结构融为一体。这样不仅有利于学生进行有效的知识建构,还有利于知识的提取、迁移和应用,从而有效地促进学生的深度学习。

二、基于深度学习的“大气压强”的深度备课

1.当前“大气压强”教学中学生的困惑

(1)空气对物体的作用力,究竟是“压力”还是“吸力”?在学习大气压强之前,学生对大气压及其现象就有一定的生活体验,例如钢笔吸水、注射器吸水以及拔火罐等现象。学生对于大气压的前概念为“吸”,认为空气就像弹簧一样,可以因为被压缩而有“斥力”,也可以因为被拉伸而具有“吸力”。在覆杯实验、托里拆利实验等一系列的实验中,学生用空气的“吸力”理论也可以自如地解释,甚至找不到任何反驳点。

实际教学中,在证明大气压存在这一环节,几乎所有的教师都会演示一系列的实验(如图1、图2),并引导学生去思考和解释。由于一些学生课前有预习,加之课上教师用强有力的语言“暗示”,学生心领神会,于是用“压力”理论来配合教师。学生潜意识里“吸力”理论完全被压制,得不到任何解释,甚至有提出“吸力”理论的学生还会被教师及时纠正:这些现象不是因为“被吸住了”,而是由于具有大气压,被压住了!

如此教学,整堂课看起来实验丰富,学生自主参与,实则强势灌输,学生只是对活动本身感兴趣,但并没有理解现象的本质,还不得不去记住“压力”理论。本应帮助学生理解相关知识的演示实验,却成了学生必须记住的累赘。

图1 覆杯实验

图2 皮碗吸在一起

(2)气体压强的大小,究竟与什么有关?在学生被迫接受了“压力”理论后,很多现象仍然解释不了,因为教材并未介绍影响气体压强大小的因素,很多教师在并未具体讲解的情况下,就要求学生运用气体压强变化的规律去分析具体现象。

图3 改进版覆杯实验

例如,不少教师在做覆杯实验时,会对实验进行一定的改进(如图3所示):在杯子上方开一个小孔,实验时用手堵住小孔,使杯内留一些空气,实验也能成功;松开堵住小孔的手指后,纸片就脱落了,以此证明大气压的存在[2]。此实验看似现象对比明显,激发学生兴趣,实则思维障碍巨大。首先,用手堵住小孔时,明明杯内也有大气压,可是为什么水不会流出来?教师讲解是杯内的气压小于外界大气压,而学生并不能理解为什么杯内的气压小于外界大气压;其次,即使教师提到纸片会微微下凸导致杯内气压减小,学生仍会有疑问:纸片下凸后杯内气压为什么就会减小?之所以会出现这种情况,归根到底是因为具体哪些因素会影响气体压强,又是怎么影响的,学生根本不懂。

再如,在拔火罐实验中(如图4),大部分教师对其现象的解释为:火罐扣在皮肤上后,罐内气体温度降低,气压减小,故“吸”在皮肤上。而罐内气体温度降低,气压为什么就会减小,学生并不理解。

对于自动供水装置(如图5),目前主流的解释为:瓶内液体流出一部分后,瓶内气压减小,小于外界大气压,故水无法再流出。而为什么水流出一部分后瓶内的气压就会减小,学生也不理解。

大气压本就是个抽象的概念,而在上述一系列的例子中,容器内气压减小的原因五花八门,但教师并没有具体地讲解原因,导致学生并没有真正理解各个实例中容器内的气压减小的原因,只是靠死记硬背。整节课看似循序渐进、以学生体验为主,实则华而不实,学生外部活动丰富,但内在思维缺乏,在一节“精彩纷呈”的物理课之后,学生仍然一片茫然,甚至思维错乱。

图4 拔火罐

图5 自动供水装置

2.基于深度学习的“大气压强”的深度备课

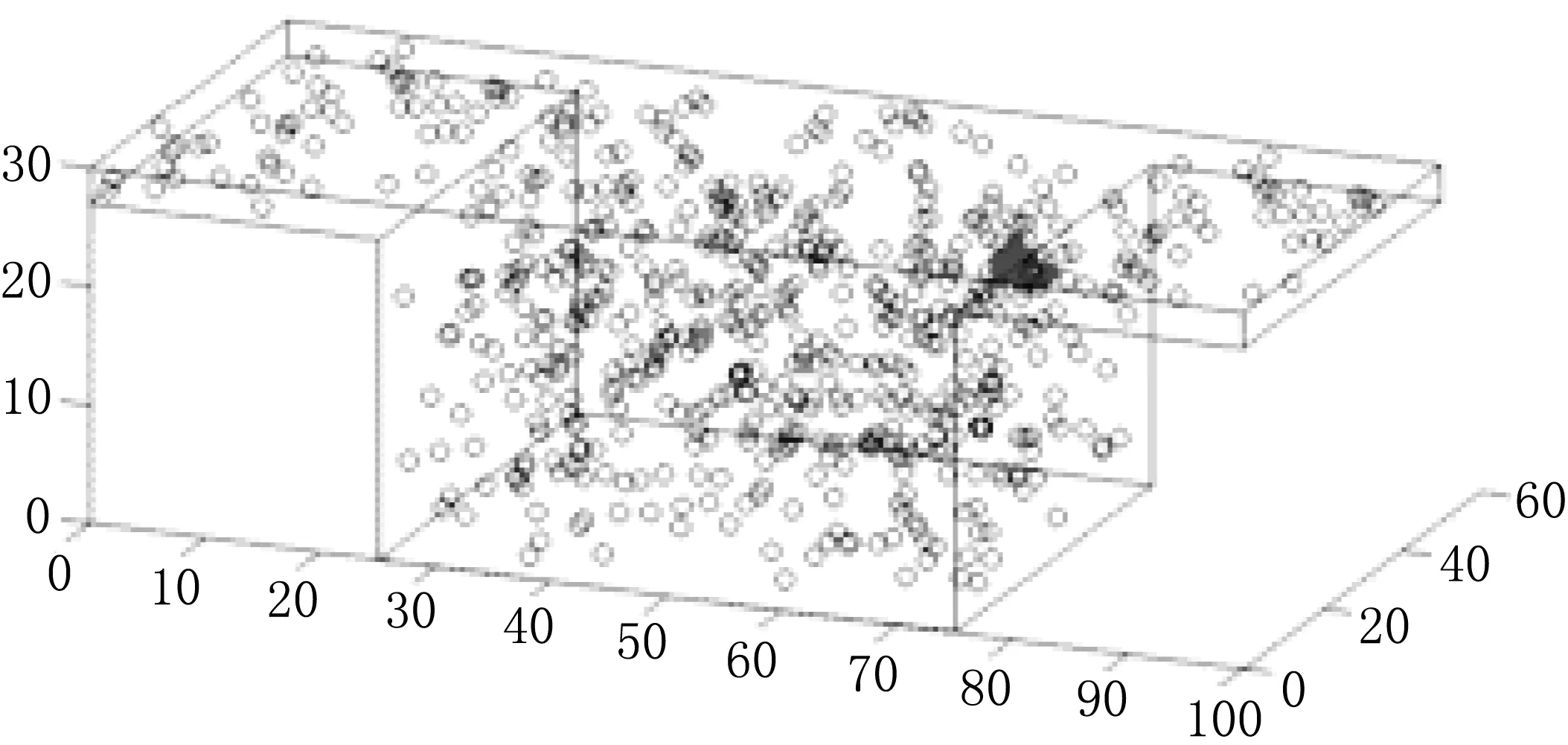

(1)通过动画演示大气压产生的微观原因。用动画(如图6、图7所示)演示气体的分子无规则运动,并介绍空气分子间的引力和斥力都是可以忽略的,接着从微观层面介绍大气压产生的原因(空气分子对容器壁的撞击力),使学生深刻理解大气压的本质,并自然而然地破除学生潜意识里的“吸力理论”。

图6 分子无规则运动平面画面

图7 分子无规则运动立体画面

尽管此时学生还没有学习分子及分子动理论的知识,但分子理论知识相对简单,且有动画演示的配合,学生可以直观感受并轻松理解,因此,可以适当提前渗透简单的分子动理论知识。不能因为教材没有提前安排相关知识就采取简单灌输的教学方式,将教材后面部分的简单知识适当提前渗透,不仅不会揠苗助长,反而可以帮助学生更好地建立知识体系,深刻理解知识结构。

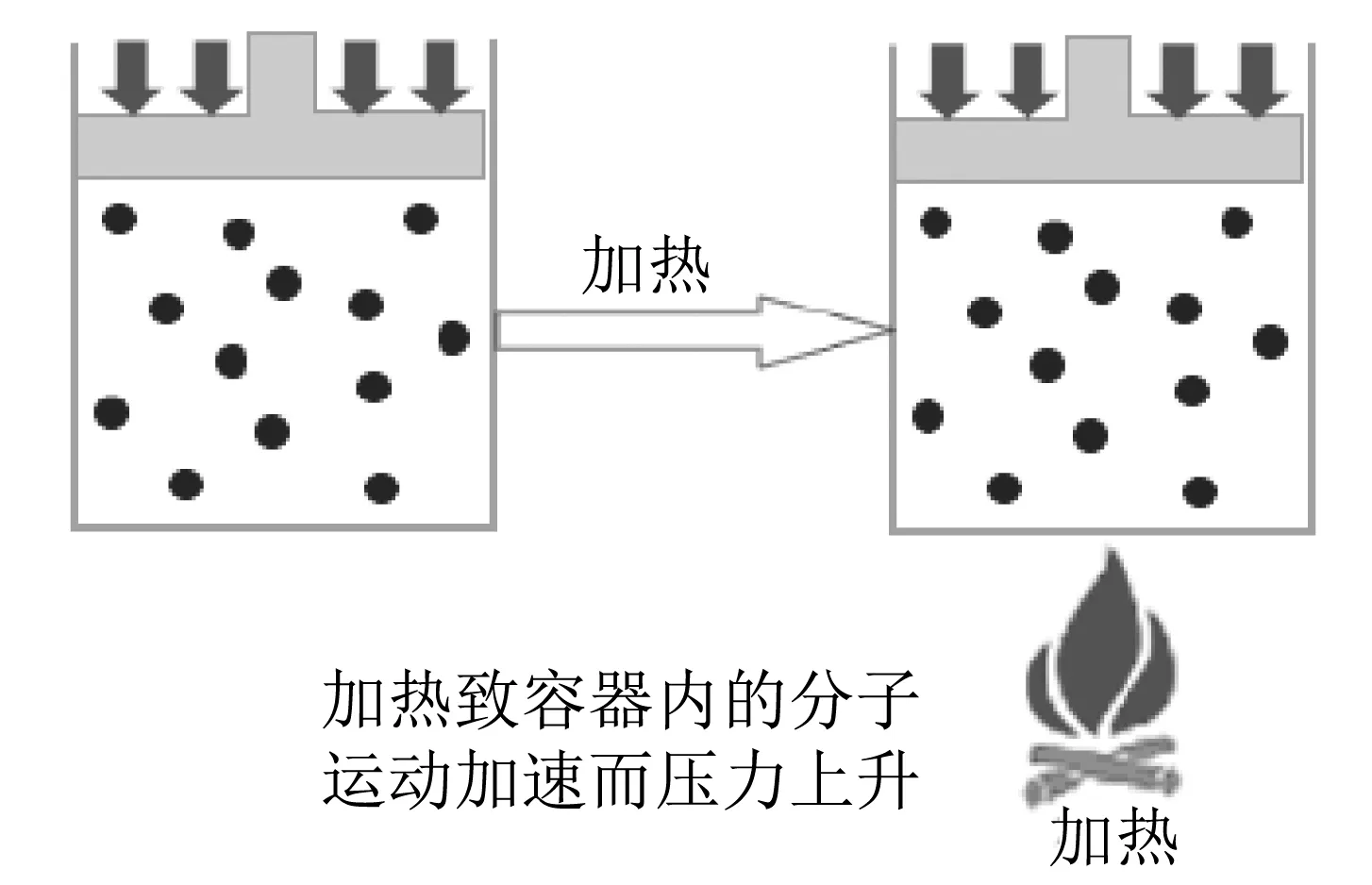

(2)通过演示实验得出大气压强的大小与哪些因素有关。根据波义耳公式可得,同种气体,其压强的大小与气体的温度和密度有关。教师可以设计如下实验探究影响空气压强大小的因素。

首先,用气筒对着气球打气,发现气球会变大,说明球内气体压强变大了;对气球抽气,气球会变小,说明球内气体压强变小了。引导学生得出结论:其他条件相同时,气体密度越大,气体的压强越大;其他条件相同时,气体的密度越小,气体的压强越小。

然后,将气球密封起来放入热水中,发现气球会变大,说明气体的压强变大了;接着将气球从热水中拿出,放入冷水,发现气球会变小,说明气体的压强变小了。由此可以得出结论:其他条件相同时,温度越高,气体的压强越大;其他条件相同时,温度越低,气体的压强越小。同时教师还可以用类似图8所示的动画展示分子运动与温度的关系,加深学生理解。

至此,运用体验的方式与学生一起得出影响气压大小的两个因素:气体的密度、气体的温度;而密度和温度都是学生已经学习过的知识,可以轻松理解,这为接下来深度分析大气压现象奠定了基础。

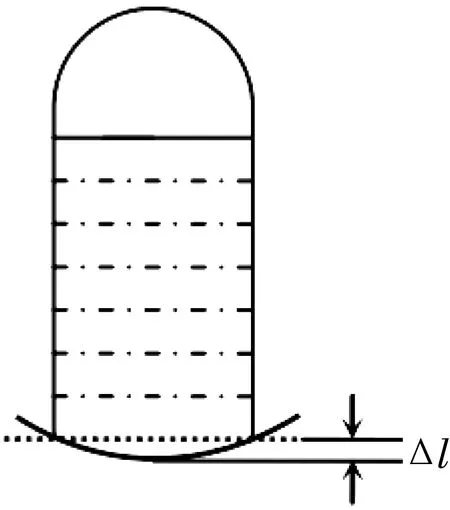

(3)涉及大气压现象的具体分析。覆杯实验的原理是:当杯内没有空气时,就没有大气压,纸片受到的外界大气压远大于水压,自然不会脱落;当杯中尚有一部分空气时,由于水具有重力,纸片会向下微凸(如图9),导致杯内的空气体积变大,密度减小(因为杯中空气质量未变),温度不变的情况下气压减小,小于外界大气压,纸片在外界气压的作用下紧紧贴着杯口而不会脱落。

拔火罐的原理是:当火罐贴在皮肤表面后,罐内空气温度降低,密度不变的情况下气压减小,小于外界大气压,皮肤在体内大气压的作用下被压进罐内一些。

自动灌溉装置的原理是:瓶内的水流出一些后,瓶内的空气体积变大,密度减小(因为容器内空气质量未变),温度不变的情况下气压减小,小于外界大气压,水在外界大气压的作用下无法继续流出。

图8 动画演示气压与温度的关系

图9 覆杯实验图解

三、思考与总结

1.教师要有深度备课的意识

当前,许多课堂教学都是教师先将模式化、碎片化的知识呈现给学生,然后通过一系列的活动、练习等方式加强学生的记忆和理解。如此,知识以孤立、零散的形式存储于记忆中,一久就忘、一多就乱,当遇到新问题时,学生只会机械地运用模式化的知识生搬硬套地解决问题,导致问题解决的效果差,学习效率低下。

深度学习是复杂的信息加工过程,学生须对新知识进行有意义和精细化的深度加工,这就要求教师呈现给学生经过精细加工过的知识表征,引导学生在新旧知识之间建立联系,指导学生将新知识以整合化、情境化的方式存储于记忆中,并在批判反思的基础上建构属于自己的、新的认知结构。

因此,教师需要具有深度备课的意识和习惯,不仅要深入研究学生的知识经验以及前概念,还要深入了解学生的思维结构,并深入分析知识的内在结构和逻辑,最终将新知识的结构优化为易于学生理解的知识结构,整合进学生原有的知识结构,有效促进学生的深度学习。

2.深度备课要关注学生错误的前概念和思维误区

教师的思维是站在终点看起点,而学生的学习是站在起点看过程[3]。在进行教学前,教师应当去关注并了解学生已有的起点知识和思维误区,而不是想当然地把自己的经验当成学生的起点。对于学生根深蒂固的错误前概念,应当想办法去突破,而不是用演示实验的丰富去掩盖课堂思维的空虚。只有这样,才是有意义的教学,学生才能更好地深度学习。

3.深度备课不应让教材成为束缚师生的枷锁

教材只是教学的参考,而不应当成为教师教学和学生学习的枷锁,教师应当用教材而不是教教材,适当地将教材内容进行重组和重构,不仅不会揠苗助长,还可以更好地将知识融会贯通,从而更好地促进学生的深度学习。