面向北京冬奥会的地铁空间文化软实力提升设计研究

——以中国北京地铁8号线站点为例

2022-03-04王可歆熊睿祺梁雪晴郝畅李芸婷

王可歆 熊睿祺 梁雪晴 郝畅 李芸婷

北京工业大学艺术设计学院,中国·北京 100124

1 引言

中国北京地铁作为人员流动的重要场所,其站内的空间文化设计对北京城的发展具有重要意义。北京作为2022年冬奥会与冬残奥会的主办地区,对宣传中国冰雪文化与冬奥会精神有着义不容辞的使命。

现代地铁不仅是一个便利的交通运载工具,同时也具有城市文化建设的功能,在城市建设中,地铁站点空间也已成为展示城市文化的重要场所。伴随北京2022年冬奥会的到来,利用地铁文化空间建设大力传播冰雪文化,可以给公众提供更广阔的文化视野,激发内心民族自豪感,从而提升中国的人文素养。

论文将基于地铁车站的文化建设原则,以北京地铁8号线南锣鼓巷站、奥林匹克公园站为例,利用交互技术改进站点的文化设施建设,在彰显北京地域文化的同时,向民众宣传中国特色冰雪文化内涵与冬奥会相关精神。将地铁作为文化的传承媒介,推动中国文化发展,为北京其他地铁站内空间设计提供设计经验与方向,发展民众、空间、文化为一体的地铁文化软实力。

2 地铁的空间文化建设简述

2.1 地铁空间职能转变

地铁空间作为公共空间,其内部建设是展示所在城市精神与文化的重要渠道。现如今,人们对于外出交通的要求,渐渐从功能性需求转向人文性需求。

因此,公共艺术介入地铁空间的必要性需要关注:地铁空间建设要满足城市自然和人文的需求、满足使用群众对环境的了解需求、满足人们对空间规划的美的需求。通过地铁车站空间设计、交通组织、公共艺术作品实施、公共信息传达等主题,向公众呈现国内代表性地铁车站创新设计成果,提升公共审美素养及公共空间品质。

2.2 地铁空间中的文化建设

2.2.1 地铁车站空间介入文化元素的基本需求

①满足城市自然和人文的需求。

这种需求来源于地铁空间的独特性,与人们日常生活的空间不同,位于地平面以下,人们对于方向、时间、环境的感知都会受到局限,通过公共艺术的介入,改善在乘坐地铁的公众心理活动,提高地铁服务水平。

②满足使用群众对环境的了解需求。

无论对于生活在本城市的人,还是其他来到这所城市的旅行者,与过去不同,公共交通手段逐渐从地上公交,转变为地下列车,从构造城市形象以及记忆点的角度来说,都受到了大大的影响,通过对于地铁空间的改善,从地下塑造公众城市印象,加强城市宣传,在文化建设角度有着重要意义。

③满足人们对空间规划的美的需求。

美的体验,是贯穿乘客整个行为过程的,是人的综合感受[1]。不同城市的地铁,通过不同文化建设的介入,产生了各自独特的空间之美。在当今社会,人们的审美不断提升,会对身处的空间进行评判和感受。优秀的空间规划会让人们享受其中,使得空间效益得到最大化。

2.2.2 文化元素在地铁空间建设中的展现形式

①依附性质的物质形式。

该形式依附于地铁建筑之上,主要展现为壁画、墙壁浮雕等以地铁内部建筑为载体的元素,伴随着地铁建筑的建立与销毁,主要使用耐用材料进行创作。主要特点是可变化程度较小,以视觉方式向群众传递文化内涵。

依附于地铁建筑之上的文化元素需要以不影响地铁人流正常通行为前提,来塑造出当前站点的文化建设特色。主要可以涵盖:所在区域的建筑特色、城市历史演变、传统技艺等。

②展览性质的宣传形式。

该形式为精神宣传形式,主要展现为艺术展览以及宣传活动,致力于感染人们的精神世界。主要特点为可变程度高,艺术设计能力要求高。可以通过视觉、听觉、触觉等多个感官发挥文化宣传的功能。

此形式需要综合考虑实行区域的特点、空间规划、展现形式设计和当前区域的居民精神需求。主要可以涵盖海报展览、艺术展览、宣传活动等。

③地铁文化产业的价值延伸形式。

该形式主要为延长地铁现有文化建设的产业链,通过对已有价值的分析,延伸出更多周边产品或周边产业,使得地铁形象深入人心,融入人们的日常生活。

2.2.3 地铁文化建设引入交互技术的趋势

在当前的地铁文化建设形式中,主要以地铁单方面的文化输出为主,缺少了人们与所在环境和所使用场景的反馈和互动,而随着当前科学技术的进步,交互设计可以很好地弥补这一欠缺,能够更好地让使用人群获得满足感、成就感。

①交互技术与地铁文化建设的融合要求。

交互技术作为辅助,地铁中包含的人文元素为主。即利用现代科技优越性,交互技术需要辅助工具与空间发挥其服务的智能,将空间内部结构与人之间的亲密互动进行共性协调[2],达成在投入交互功能前未有的效益。

②交互式公共艺术介入地铁空间方式。

A.通道式。

通道式空间主要指乘客步行经过和地铁通过的区域。由于此时乘客正在移动状态,所观看的景观及画面是变换的,因此交互设计的应用应以感应为主[3]。乘客在此过程中更注重设计的整体性和衔接性。更重要的是,通道式空间具有较高的安全标准要求,因此针对此区域展开交互设计时应呈现一定的动态性,可以采用声音感应、触觉感应和肢体动作识别等。

B.驻留式。

驻留式空间,是指乘客能够长时间驻足观看的空间或乘客的候车间[3]。这种空间所包含的范围只有墙壁、顶板和其他装饰物。在展开设计时,应融入有更深意味的内容,能够使乘客在交互的过程中收获更多。并且可以通过信息技术和网络技术等新型科技手段让乘客参与其中。这种交互性的应用拉近了人与环境的物理距离和心理距离,使其所要传达的文化内容有更强的影响力。

C.功能型。

功能型空间是指该空间自身具有一定的特殊作用,因此在进行艺术设计时应先满足其功能,这类空间主要有地铁口、站口和导向地标等[3]。展开交互式设计时,可以在满足功能的基础上融入现代化科技。可通过艺术的构思变换地标形态,体现设计者所要传达的更深层次内涵。

3 冬奥背景下发展北京地铁文化的方式

3.1 中国冰雪文化演变

冰雪文化作为一种地域文化现象,是随着寒冷地区人们生活与生产活动的发展演进而来的。人们从了解冰、驾驭雪中获得了掌握冰雪活动的技巧,这是人类活动领域的又一次大拓展, 是人类对自然必然性的一次新超越,更是人类体育文化领域的一次重要开拓[4]。

3.1.1 传统冰雪文化

①中国传统雪上运动的产生与演变。

作为世界上最古老的一种运动形式,中国的滑雪历史可追溯至1 万年前。而伴随时间的推移,滑雪活动不再仅仅出于维持生存的本能需求,人们的滑雪器具也得到进一步改良,逐鹿雪原与赛场成为深融于中华民族血液的基因密码[4]。

到隋唐时期的人们对滑雪已由感性认识上升到理性认识,无论滑雪板和滑行技术,均有了长足的改进。作为中华民族大家庭重要成员的北方各少数民族,形成了各种不同形式的雪上活动形式,并逐渐发展成为上述少数民族中传统的雪上竞技活动内容。

②中国传统冰上运动的产生与演变。

进入明代,冰上运动形式更为专业化。人们通过掌握冰面滑行的技术,在冰面上进行军事活动。清代除了直接用于生产生活中的冰上活动,作为休闲娱乐与竞赛的冰上项目专业特点更为浓厚。由于清王朝的重视,出现了民间与皇家冰上活动多样繁荣的景观,标志着中国古代冰上运动达到了高潮。冰上活动发展至清代,既是民间的一种生产、生活技能,更成为一种国俗。

3.1.2 东西方冰雪文化融合

无论是中国传统冰雪文化,还是冬奥冰雪文化,均是源于自然、源于生活,并伴随着社会的发展与进步逐步走向了现代、走向了完善。综观中国传统冰雪文化和冬奥文化,均是冰雪自然资源与人类文明发展有机结合的独特文化形态。

无论从冰雪竞技项目设立的日益扩展,还是冰雪竞技参与者的广泛普及,都在昭示着与人类自然生态和社会生活密切相关的冰雪文化,正在突破社会环境的局限,走向世界的各个角落,走向现代化。

3.1.3 现代冰雪运动的发展

现代冰雪运动是在特殊历史背景下传入旧中国的,体现出一种特定历史条件下的特殊文化现象。它通过休闲娱乐、军事需要得以传播和普及,并与中国的传统冰雪运动一道走进人们的生活。这一时期的中国传统冰雪活动与国外现代冰雪运动相互影响、相互融合,形成互鉴共融的局面,为新中国成立后冰雪运动的发展打下坚实基础[5]。

3.1.4 其他冰雪文化形式的发展

冰雪运动随着社会发展,逐渐普及至人们的日常生活与活动中,冰雪运动的定位从竞技项目逐步转变,趋于全民参与化,以艺术展览、娱乐等形式展现。同时,在市场上冰雪运动的衍生产品不断扩充,推动了冰雪产业的形成,促进冰雪文化的发展,提高了全民参与冰雪运动的意识。

在当前社会,冰雪文化活动的表现形式主要为以下三点:基本目的为强身健体;主要特点为有广泛而深厚的群众基础;本身具有较强的娱乐性、表演性[6]。

3.2 北京冬奥文化元素分析

官方给予北京冬奥的口号为:“北京冬奥将秉持绿色,共享,开放廉洁理念,创造北京冬奥会和冬残会的精彩,非凡,卓越。让奥林匹克点亮青年梦想,让冬奥运动融入亿万民众,让奥运盛会惠及发展进步,让世界更加相知相融”。将会徽、吉祥物、举办地区特色、比赛项目标志等冬奥元素(见图2、图3)融入地铁建设中,能够进一步拉进民众对于冰雪文化的距离,潜移默化的发挥文化传承职能。

图1 中国冰雪文化演变历史

图2 北京冬奥元素内涵解析

图3 2022 北京冬奥会主要举办地点及场所

3.3 冰雪文化宣传与地铁文化空间建设的结合

3.3.1 冰雪民俗文化的研究与推广

冰雪民俗体育文化的根本在于它的健身性和娱乐性,冰雪艺术景观作为旅游资源,所有冰雪艺术形式都有宣传、开发利用的广阔空间具有很大的开发利用价值。完善冰雪民俗体育理论,健全其内容结构和组织形式,走科学化发展道路,不断改革拓展,让世界各国、各民族人民能够接受、喜爱与参与[6]。在人流量大的地铁站和车厢中进行多种形式的宣传是一种可行性强、传播效率高的宣传方法。

3.3.2 地铁站中冰雪文化、冬奥主题展览与微型博物馆的建立

通过建立冰雪文化微型博物馆与展览,使各种冰雪艺术景观,传统民俗体育活动形式及器具、场景等以微缩、仿制的形式进入室内,可供路过的乘客观赏,同时开设冰雪艺术摄影展、冬奥知识、冰雪产品展示等。

3.3.3 冰雪文化与地域文化的融合

地铁空间的文化融合建设需要在对当站地域文化充分了解的基础上,对多种文化元素充分分析提取,并在此基础上结合交通建筑的特征,有主次、有强弱地进行艺术创作。

3.3.4 地铁站中互动性场景的设置

可将冰雪文化与冬奥元素融入到地铁空间的布置,通过互动场景的设置、趣味性互动与沉浸式的体验使更多的人对冰雪文化感兴趣,拉近地铁内部文化空间建设与市民的距离,推动民众、空间、文化为一体的地铁文化软实力的发展。

4 北京地铁8 号线选定站点文化空间设计分析

结合北京冬奥会发展规划与中国冰雪文化特色,文章选定北京地铁中穿越中轴线及冬奥举办地的线路——8 号线进行调研,并选定其中和冬奥会相关、有北京地域文化代表性、人流量交汇较多的站点——南锣鼓巷站、奥林匹克公园站进行实地考察研究,分析其当前文化建设的优缺点,并在现有空间设计的基础上和不影响地铁正常运行的前提下,将区域的文化特色与冬奥会文化元素相融合,对该站点的空间规划和文化建设进行改进设计,在体现该站点对应地点文化的同时,更好地宣传北京冬奥会和冰雪运动的相关文化内容。

4.1 南锣鼓巷站现有文化建设分析

4.1.1 历史背景

南锣鼓巷地铁站的建设早在2009年就已开始。由于建设地铁站需要拆除南锣鼓巷周边的一部分建筑设施,导致人们为保留文化还是提供便捷这个问题争执了很久。但人们最终依旧按照规划进行,在保证文化损失最小的情况下进行了适当拆除,最终完工。

4.1.2 区域文化分析

南锣鼓巷地铁站地处最赋有老北京风情的街巷之中,文化底蕴丰厚,周边布满了密集分布的文保单位(见图4)。此站还是北京地铁6 号线和8 号线的换乘车站,地处人流量较大的区域,在交通这一方面起着决定性的作用。

图4 北京南锣鼓巷地铁站区域文化分析

4.1.3 站内现有文化建设形式

南锣鼓巷站的公共艺术创作主题以中国传统文化和京派建筑为主(见图5)。

图5 南锣鼓巷站内部文化元素分析[7]

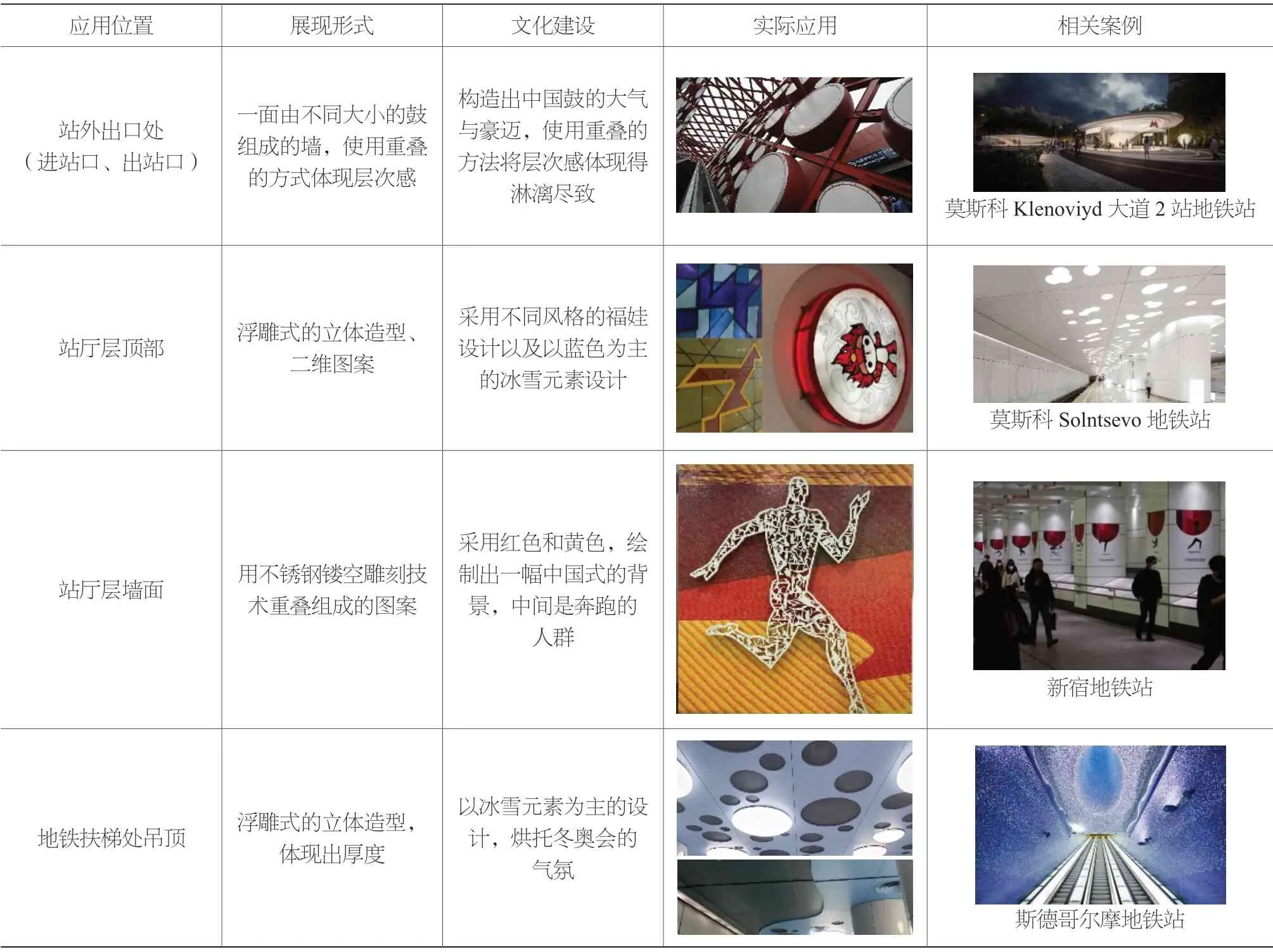

南锣鼓巷站内整体色调呈灰色、红色与白色。灰色采取了南锣鼓巷中特色胡同文化中砖瓦颜色,红色与京派建筑中的宫廷建筑的红色基调相统一,同时与南锣鼓巷中招牌颜色相互呼应;展厅内墙壁的设计充满了传统建筑的抽象符号元素以及具有北京特色的生活艺术元素。站外设计融合京派建筑中四合院元素,使得远观南锣鼓巷地铁站,就犹如胡同中的一处普通居民住宅一般,富有北京胡同的生活气息(见表1)。

表1 南锣鼓巷站文化建设形式与案例对比

4.2 奥林匹克公园站现有文化建设分析

4.2.1 历史背景

奥林匹克公园地铁站的在2008年开通,它主要是辅助2008年北京奥运会的人群来往进出的一个重要的站点。直到现在,作为8 号线和15 号线的换乘站,奥林匹克公园地铁站依旧是一个非常重要的交通枢纽。

4.2.2 区域文化分析

奥林匹克公园站位于国家科技文化和历史文化的重要聚集地,同时也位于鸟巢、水立方等北京奥运会标志性建筑物旁边,在奥运会、冬奥会等重要国际项目来临之时起着重要的交通疏导作用(见图6)。

图6 北京奥林匹克公园站地铁站区域文化分析

4.2.3 站内现有文化建设形式

北京奥林匹克公园站点的文化建设主题以冬奥精神和中国传统文化为主,站内的冬奥特色主要由福娃元素和运动元素构成(见图7)。

图7 奥林匹克公园站内部文化元素分析[7]

站厅内部用冬奥元素点缀地铁站顶部以及墙面。这些装饰主要采用各种综合材料,整体以灰蓝色为主色调,图案主要以奥运符号和各种冰雪运动的图标为主;站点内部部分空间采用浮雕式的立体造型,部分灯的装饰和屏蔽门上的点缀均以二维图案为主;站点外部主要以中国传统文化为主,用鼓、编钟、古建砖瓦等元素向外国友人尽情展现了中华民族传统文化的博大精深(见表2)。

表2 奥林匹克公园站文化建设形式与案例对比

5 冬奥文化元素建设构思

5.1 站内电子导引牌直观化、综合化

电子导引牌实现指示、宣传等多功能展示与交互。将冬奥吉祥物放置到电子导视牌与地铁到站提示牌中,通过生动的卡通形象,提升电子导视牌的利用率和体验性。

5.2 空白墙壁、空间有效利用

在不影响站内人流的安全性、便捷性的条件下,可将空旷区域或空白墙壁加入更多有关传统文化与冬奥的可互动性元素。例如,可在地铁通道处两侧设置电子屏幕展示中国冰雪文化的历史以及冬奥会的发展历程。通过声音感应或肢体感应等技术,没有乘客时屏幕呈现出静止的图片故事,当乘客经过时,通过感应技术,屏幕中的角色跟随乘客的步行速度,以中国冰雪文化历史为时间线,展开时空的穿梭。乘客在行走的过程中,仿佛身临其境地进行一次时空之旅,从而更加了解中国冰雪文化和冬奥精神。

5.3 列车内文化设计

目前8 号线列车内并无有关文化的建设。可将列车内部融入冬奥元素,如座椅、扶手、地面、车顶、站牌等。同时可利用信息技术宣传传统文化与冬奥知识,如在车厢内部设置交互性的冬季运动贴图、在车厢地面对应于各个座位的位置设置滑雪板、在座椅背面设置不同高度的滑雪帽;运用当代5G 技术,通过张贴二维码的方式与AR 结合,将冰雪元素虚拟呈现在车厢中,乘客通过手机对二维码进行扫描,运用相应AR 软件在手机屏幕上呈现雪花纷飞的场景,或者通过扫描二维码可以看到活灵活现的冬奥会及冬残奥会吉祥物。

5.4 指示牌文化设计

目前,8 号线站内指示牌统一为蓝底白字,醒目亮眼。可在不影响指示牌的直观性与功能性的条件下,在顶部装饰上积雪,展现一种下雪后的状态;可以通过指示灯光色彩的变化,展现冬奥会的特色,将通过的绿灯变为蓝色,将禁止通过的红灯变成白色;可将有关南锣鼓巷的生活文化与历史作为抽象元素提取出来,在导视牌中体现,既充满艺术性又起到文化传播的作用。同时,宣传该站点对于冰雪文化的普及传承:“冰雪文化走进胡同,走进千万家”。

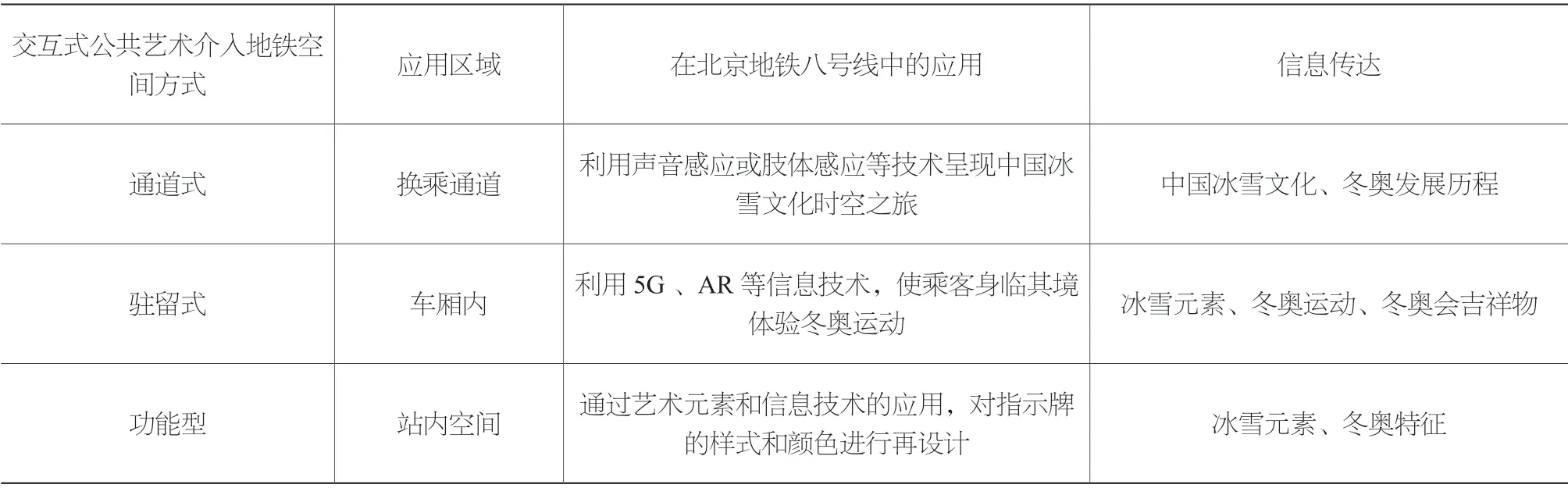

5.5 站内细节化文化设计

将文化传播贯穿到站内的细节设计中,实现统一性和美观性,例如公告栏、售票处、进站刷卡器、站内休息座椅等外观的文化设计,见表3。

表3 交互式公共艺术介入北京地铁八号线的设计要素总结

6 结语

论文选取北京地铁8 号线两个特殊站点为研究案例,旨在为中国其他地铁站点开展文化建设工作提供可参考性战略。未来的地铁文化空间,不应当仅是车站门前的涂鸦、壁画,也不仅是几组展现城市历史的浮雕。地铁文化在体现本土文化的同时,也要体现其包容性,更重要的是,地铁文化应该是一种互动性文化,一种向平民倾斜、利于大众参与的文化。