南海的形成与演变*

2022-03-03孙珍

孙珍

①南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广州 511458;②中国科学院南海生态环境工程创新研究院,南海海洋研究所,中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室,广州 510301;③中国科学院-巴基斯坦高等教育委员会 中国-巴基斯坦地球科学研究中心,伊斯兰堡 45320,巴基斯坦

1 南海的海底地貌与资源情况

南海(South China Sea)是位于中国大陆南方的陆缘海(图1),因其地理位置而得名。在中国汉代、南北朝时称为涨海、沸海,清代以后逐渐改称南海。也有称南中国海。南海自然海域面积约350万km2,是中国近海中面积最大、水最深的海区,平均水深1 212 m,最大深度5 559 m;南北纵跨约2 000 km,东西横越约1 000 km,通过海峡或水道东与太平洋相连,西与印度洋相通,东侧沿马尼拉海沟向菲律宾下俯冲,是一个北东-南西走向的半封闭海。根据1946年内政部方域司编制的一组《南海诸岛位置图》(南海诸岛位置图、南沙群岛、中沙群岛、西沙群岛、西沙群岛永兴岛及石岛、南沙群岛太平岛)和1948年出版的《中华民国行政区域图》分析,南海诸岛外围的断续线段是中国在南海的海疆国界线。地理实体包括:出露水上的群岛、岛、沙洲、礁;淹没在水下的暗沙、滩、海丘、海山、海脊、海台、海谷、海沟、海隆、海底峡谷;等等。

地震、重磁等地球物理探测表明,南海中部水深较大的区域发育了扩张作用形成的洋盆,其基底组成主要为基性的火成岩,跟太平洋、大西洋的海底都是一样的,化学组成上略有差异,但大类是相同的。周缘伴随岩石圈减薄则发育了被海水覆盖的减薄陆缘。减薄陆缘的基底岩石类型较复杂,包括中-古生代的变质岩、沉积岩、侵入/喷发岩等。在减薄的陆缘上,发育有珠江口、琼东南、礼乐、万安、曾母等大型盆地近20个。自20世纪60年代以来的勘探证明,这些以新生代沉积为主的大型盆地具有极大的油气资源潜力,因此南海也被称为第二波斯湾。近年来,科学家们在南海北部陆缘深水区(水深范围主要为800~1 200 m)发现了大量的天然气水合物赋存区,使南海的资源战略地位进一步提升。

2 南海的成因归属

在地理/地质学分类上,南海属于边缘海,且是东亚陆缘最大的边缘海。根据维基百科,边缘海是指大陆边缘的海,与太平洋、大西洋等大洋以岛、半岛、群岛分隔。全球75%以上的边缘海位于西太平洋边缘(图1)。边缘海的出现不是偶然的,它们是大洋沿着海沟向下俯冲产生了局部的张力,进而诞生的。因此,每个边缘海都有一个父亲板块和一个母亲板块,俯冲的大洋或者海盆为“父亲”,被俯冲的大陆或海盆为“母亲”。产生边缘海的过程,也是父亲板块消耗-消亡的过程。母亲板块的一部分常常被新生的洋盆推开变成两个分离的陆地,或细长的陆条,比如南沙和巴拉望岛就是伴随南海的打开从华南陆缘裂离的。

图1 全球边缘海的分布

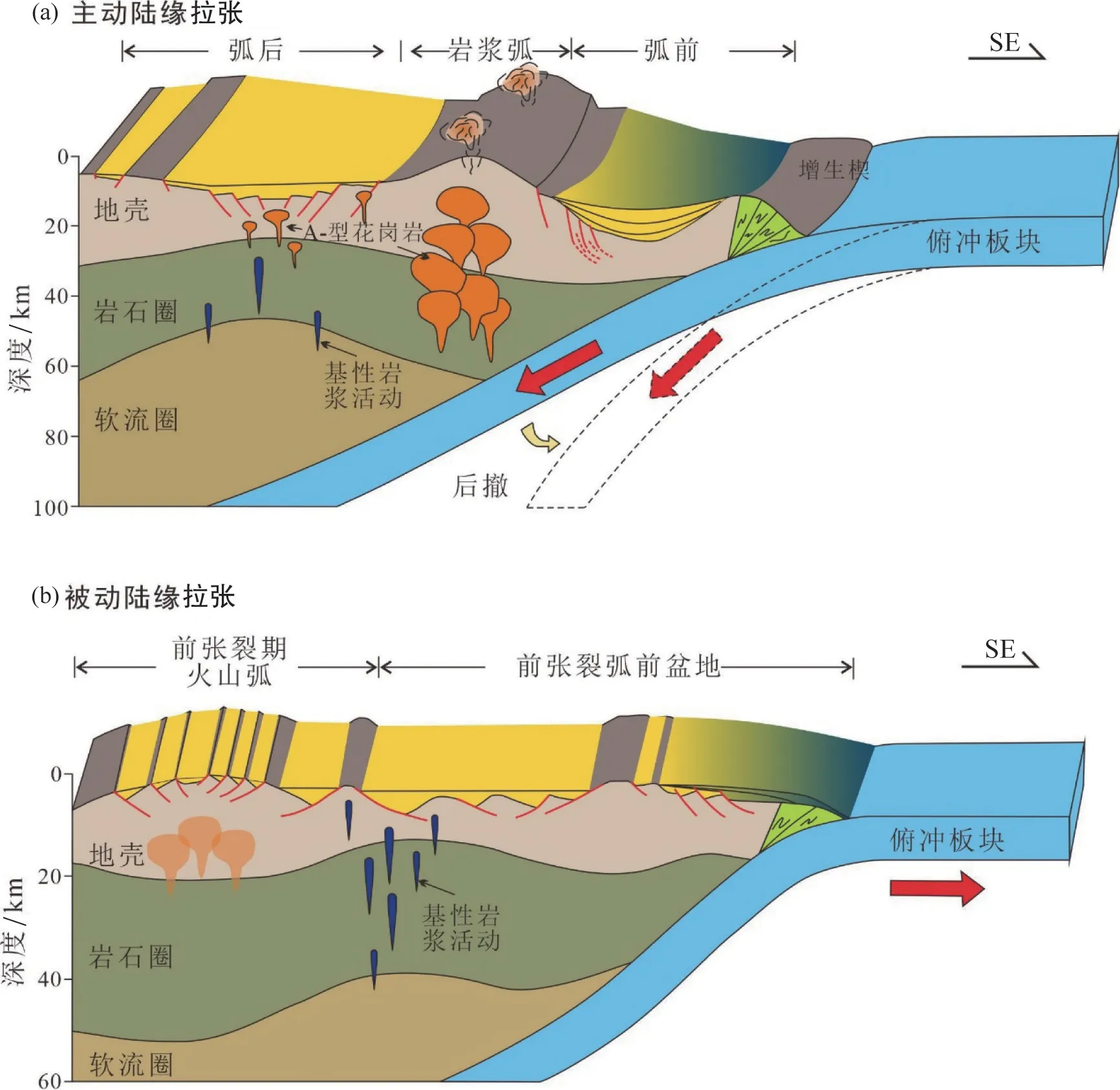

根据深部过程的差异,边缘海的成因主要有两种机制(图2):①主动陆缘拉张;②被动陆缘拉张。主动陆缘拉张是指伴随俯冲板块俯冲角度变陡或俯冲弯曲轴部的后撤,沿着已有俯冲系统上覆板块的弧前、弧间或弧后发生拉张发育而成;而被动陆缘拉张是指由于俯冲方向变化或反向等原因,原有俯冲带停止活动,俯冲板块上盘发生被动拉张伸展而形成。主动还是被动陆缘拉张的区别在于俯冲带和火山弧是否还活跃。它们在主动陆缘一直是活跃的(图2(a)),在被动陆缘拉张状态下则变得不活跃甚至完全停止活动(图2(b))。盆地内的岩浆活动表现为板内岩浆作用成因。主动陆缘拉张的代表有马里亚纳海盆、东海陆缘等,被动陆缘拉张的有加利福尼亚湾等。根据地质地球物理分析,南海和日本海等在破裂期前后也表现出被动陆缘拉张特征。然而,很多海盆也存在早期经历了主动陆缘拉张、后期转变为被动陆缘拉张的特点。越来越多的研究表明,南海陆缘在早白垩前后表现为明显的主动陆缘拉张,而始新世之后转为被动陆缘拉张,直至破裂和海盆扩张[1],但破裂位置存在空间差异,东侧陆缘在弧前破裂,向西则发生了沿火山弧的破裂[2]。

图2 边缘海发育机制的两个端元模型(修改自文献[3])。(a)主动陆缘拉张;(b)被动陆缘拉张

3 南海的发育演化历史

为了了解南海的演化历史,科学家们开展了大量的地球物理探测和国际大洋钻探对地层和岩石定年。经过几代科学家的不懈努力,南海演化的年龄框架初步确定。其中中国海洋石油公司的专家对陆缘盆地的定年作出了巨大贡献,如老一辈科学家茹克等,提出南海启动明显张裂的时间大致在6 500万年前。对于洋壳部分的定年,定年方法包括大洋磁异常条带、古生物化石和Ar-Ar同位素定年。在这过程中磁条带定年起到了重要作用,主要贡献人有Brian Taylor[4]、Anne Briais[5]、李家彪[6]、李春峰[7]等。根据他们的定年,南海洋盆开始生长的时间约为3 200万年前,但东西侧洋盆出现的最早年龄存在穿时现象,整体上东早西晚。停止扩张的时间大约在1 600万年前,也就是说南海在1 600万年前就发育成熟,此后开始走向衰退阶段。根据科学家们的工作,南海在大约1 000~1 800万年前就开始向菲律宾下俯冲,现在南海已步入“中年”。下面笔者分六个阶段来介绍南海的过去、现在和将来(图3)。

第一阶段——诞生阶段(图3(a)):南海的诞生是一个从俯冲造山向大陆裂谷转化的阶段。大约在6 500万年前,南海诞生的地方还是俯冲体系形成的海岸山脉,之后俯冲体系开始解体,高山变为峡谷。根据科学家,如汪品先[8]的研究发现:如果从华南沿海向青藏高原拉一条剖面,在6 500万年前,地形还是东高西低,那个时候是江水西流;之后伴随青藏高原的隆起和华南的逐渐沉降,才变成现今的“一江春水向东流”。

图3 南海发育的六个阶段模式图:(a)~(e)南海自中生代以来的发育演化阶段,其中第五阶段为现阶段;(f)第六阶段为南海未来可能命运的推测

第二阶段——裂谷阶段(图3(b)):南海的“童年”阶段开始是裂谷,与东非大裂谷目前所处的状态相似,之后慢慢有海水漫进来,形成窄而浅的海湾,就像红海或者加利福尼亚湾。这个阶段的地下岩浆、火山和地震活动都比较活跃。

第三阶段——破裂阶段(图3(c)):大陆边缘伸展薄化并发生局部破裂,洋壳开始出现,之后洋壳不断扩张,最后长成具有至少700 km宽的洋壳区。

第四阶段——盛年阶段(图3(d)):南海在1 600万年前完成扩张之后,进入盛年阶段,南海的面积在此阶段最大。

第五个阶段——衰退阶段(图3(e)):基本同时或略早,南海开始沿着马尼拉海沟向东俯冲,转入。有的海盆可能从盛年到衰退阶段,会经历很长一段时间,但南海基本上是马不停蹄地转入衰退阶段。根据Jonny Wu博士的研究[9-10],到今天为止,南海已俯冲了400 km长,超过700 km宽的洋壳,俯冲下去的洋盆长度是东西总长度的1/3,俯冲面积已达到总面积的1/2。

第六阶段——碰撞造山(图3(f)):伴随洋壳主体俯冲掉以后,南海就会进入碰撞造山阶段。现在菲律宾向南海仰冲的速度是每年5~8 cm,如果保持这个速度,那么再有2 000万年,南海的洋壳就会消失,东沙、南沙和中西沙会先后撞上菲律宾,地形会越来越高,汪洋南海将变为一片青山。

4 存在问题

4.1 南海主-被动陆缘拉张转换的机制是什么?

南海在早白垩纪及以前,受到俯冲作用,表现为主动大陆边缘。之后伴随俯冲板块的后撤,华南陆缘的三水盆地等开始进入拉张裂陷阶段。沉积记录表明,8 000~9 000万年以前,华南陆缘的火山弧岩浆还是一直活跃的,但距今8 000万年前以来大规模减少,直至早始新世后完全消失[11]。始新世之后南海陆缘的大规模裂陷不再伴随火山弧岩浆作用,而是具有裂谷特征的中基性岩浆作用。由于南海在三面受到太平洋、澳大利亚板块、印度洋板块的环形俯冲(图4),因此鉴定南海诞生过程的工作就充满了谜团。目前至少有4种完全不同的说法。①挤压-逃逸说:这个是法国学者Paul Tapponnier[12]20世纪80年代初提出的,他们认为印度向欧亚大陆挤压,导致印支半岛顺时针向南东方向逃逸,从而导致南海的形成。②俯冲后撤说:这个观点提出最早,是由美国学者Karig[13]、郭令智等[14]提出的,他们认为太平洋俯冲过程中,随着俯冲角度变陡,海沟在不断后撤,导致拉张和南海形成。③反向俯冲拖曳说:这个观点是美国学者Brian Taylor[4]、英国学者Robert Hall[15]和部分中国学者,比如我比较推崇的一个说法[16],就是古海盆先向华南大陆俯冲,之后在大约6 500万年前,转为向南俯冲,反向拖着拉开了南海(图3)。④东亚海斜向俯冲后撤说:这个是最近黄奇瑜等[17]在研究台湾东部花东海盆等区域时提出的,认为有个东亚海沿着东侧边界斜向俯冲后撤,导致南海的打开。之所以会产生这么多分歧,是因为南海的父亲板块失踪了,很可能俯冲消耗完了,受限于研究手段,很长一段时间里科学家们只能根据地表的遗迹推测这个“父亲”的身份。近年来,加拿大籍的华人科学家Jonny Wu[9-10]通过地震层析成像提供了更加清晰的深部证据,他们在南海的下面找到了两片大概在6 000万年及更早的时间里俯冲下去的古南海,在古南海的东和南侧识别出了面积更大、俯冲开始更早的东亚海。根据Jonny提供的线索,古南海是南海“父亲”的可能性最大,东亚海是“2号嫌疑”。

图4 南海在西、南和东三面受到印度板块、澳大利亚板块和太平洋板块俯冲影响的卡通示意图

4.2 南海陆缘以什么样的方式破裂?

根据对大西洋等区域的研究,科学家们发现,岩浆量的多少会造成陆地向洋盆转换的方式不同,因此将陆洋转换分为富岩浆型和贫岩浆型。富岩浆型中有热点参与、岩浆量大,常出现厚层下地壳高速体和向海倾斜反射,而贫岩浆型,同张裂岩浆活动较少,极端贫岩浆型陆缘可能出现地幔剥露的情况。

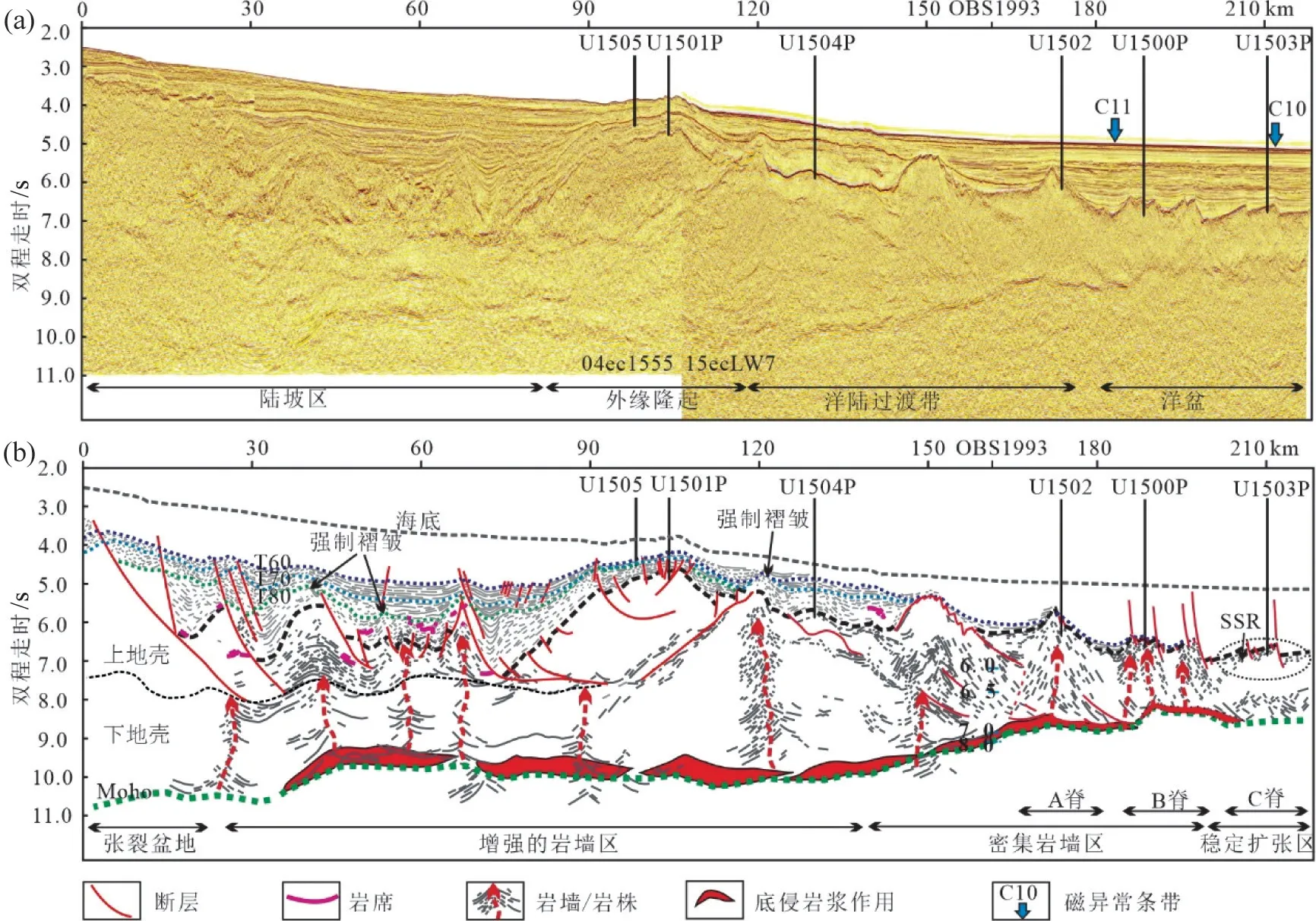

为了探索南海陆缘如何转换为洋盆扩张,在中国科技部和美国基金委的支持下,我们在2017—2018年乘坐美国“决心号”钻探船,先后三次开展从陆-洋边界到早期洋盆7个站位的大洋钻探[18]。钻探取得重要发现,这里的玄武岩出现较快,在发现陆缘沉积的1499站位和发现玄武岩的1502、1500站位之间没有发现地幔剥露。进一步的地震成像(图5)发现南海陆缘地壳内和地壳之下有很多的岩浆,且岩浆的地球化学特征表现出强烈的受俯冲作用影响的信号,因此汪品先院士提出了“板缘张裂”的概念。我们提出,南海可能代表了板缘型陆缘的破裂,受俯冲作用影响,表现为岩浆先贫后富的特征[1]。

图5 地震剖面揭示南海陆缘存在大量同张裂岩浆活动(修改自文献[1]):(a)原始多道地震剖面;(b)对应的反射和地质解释

4.3 南海演化过程中为什么有这么多岩浆?

南海陆缘和海盆中发现了大量的岩浆活动[19],尤其是海盆中央还散落着很多海山。这些海山从南海扩张洋壳形成后就开始出现。杨帆等[20]通过地球化学特征分析发现,这些海山的岩浆指示了较高地幔温度,可以和冰岛地幔柱产生的玄武岩相比。另外,张国良等[21]还发现玄武岩中含有碳酸盐岩浆喷发产物,提出南海海盆里的海山可能是受到俯冲作用带来物质的影响。基于各种岩石和地球化学数据,杨帆博士提出南海里的海山是含水地幔柱产生的。这样的观测和想法与Maruyama提出的观点非常一致。Maruyama等[22]认为南海在印度洋和太平洋的环形俯冲作用下,地幔中会有较多的流体,从而容易产生含水地幔柱,并在构造活动的牵引下,发生上涌和喷发。林间等[23]通过三维数值模拟,认为周围板片的环形俯冲,可以导致南海之下地幔的上涌。

5 未来展望

经过科学家们几十年孜孜不倦的研究,南海探测取得重要进展,但由于探测手段、取样可能性等限制,尚有很多未解之谜,如南海陆缘拉张机制、南海陆洋转换方式、南海俯冲启动原因、南海关闭方式、油气水合物资源分布、大型海底滑坡触发机制等。尚待更多探测深度更大、分辨率更高的地球物理和地球化学探测手段的揭示和大洋钻探的证实。

这些基础研究和笔者没介绍的其他研究都有潜在的应用价值。比如南海陆缘有很多油气、水合物、金属结核等矿产资源,海盆里也常常会发生海底滑坡、海啸、地震、火山喷发等灾害,只有从机制上认识这些过程,才可以有效地寻找资源,预警和规避海底灾害。

(2021年10月11日收稿)■