留守经历与退缩型人格 *

——基于新生代外来工的实证分析

2022-03-03刘志军

刘志军

(浙江大学社会学系, 杭州 310058)

一、问题的提出

近十多年来,学界关于留守儿童及留守经历①的研究,关注的一个焦点是人格发展方面的障碍。从结论来看,无论是社交退缩(齐红霞,2010;周玉明等,2019)、社交焦虑(Zhao et al., 2014;李梦龙等,2019)、社会疏离(李艳兰、高国华,2015)、羞怯体验(谢其利、宛蓉,2016)、自卑胆怯(Musalo et al.,2015)、孤僻内向(Ling et al., 2015)还是社会功能得分较低(Jia et al., 2010)、人际交往能力更差(Huang et al., 2015)、对人焦虑恐怖倾向(TomŞA & Jenaro, 2015)、人生目标退缩(徐礼平,2013)等结论,都涉及退缩问题。李彩娜和周伟(2009)基于大五人格的理论框架,认为具有上述羞怯胆小、焦虑自卑、孤僻冷漠、遇事逃避等特征者可被归结为具有退缩型人格。

一般认为,退缩是一种心理和行为障碍,它包括行为抑制、社会退缩、社会性孤独等,表现为害怕竞争、胆小懦弱、羞怯自卑、缺乏自信和进取心、过度焦虑、紧张不安、遇事尽量逃避等特点(陈道明,2004;李彩娜、周伟,2009)。外在方面,则往往呈现为当处于挫折或感到不安的情境时,采取回避性行为(郭念峰、毕希名,2000)。退缩行为是退缩型人格的外在表现,它主要受生物遗传因素、心理因素以及环境因素(包括学校、家庭和社会)三大方面的影响(郭洪芹,2008)。由于童年期的留守经历直接波及儿童成长的家庭环境和亲子互动,诸多研究从后两个方面关注了留守对人格及行为的影响。无论是对于留守儿童的研究,还是对于有过留守经历的大学生等群体的研究,都已经表明留守经历与退缩型心理和行为有着密切关联。相关研究显示,留守儿童更容易出现退缩(赵红等,2007;廖传景,2015),对人焦虑、恐怖倾向的检出率高(曾瑾,2007;Graham & Jordan, 2011; Zhao et al., 2014; TomŞA & Jenaro,2015; Wickramage et al., 2015);那些有留守经历的大学生也更倾向于采取回避、退缩的行为策略(张莉华,2006;齐红霞,2010;唐胜蓝等,2013;谢其利、宛蓉,2016)。

由此可见,留守经历有可能增加留守儿童心理和行为退缩的概率,且这种影响会在大中专学生等群体中持续存在。但既有研究也存在两个方面的不足:一是主要采用基于问卷的心理测验量表所得的数值作为检验依据,或基于日常生活与工作中的质性观察资料做出分析,缺乏现实情境下外在行为变量的定量研究。量表有利于标准化测量及统计分析,但用于测度人格这类内隐特征仍有较多的信效度问题,虽经反复校验,依然面临挑战;定性的观察与检验则过分依赖个人的主观判断,在信效度方面也受到质疑。因此,通过抽样调查获得的外显行为数据来测量内隐的人格特征,成为另一条可选路径,可与采用其他方法获得的结论形成互补和参证。二是对已经成年的有留守经历者的调查和研究仍主要局限于大中专学生等学生群体,然而,1980年以后出生的新生代外来工②才是具有留守经历者的主体。全国性的调查数据显示,2000—2010年间农村儿童的留守比例从8.05%增加到37.73%(段成荣等,2017),他们长大成年后,即构成了新生代外来工的主要来源之一。据全国流动人口动态监测调查,父母至少一方有外出经历的80后流动人口占23.5%,90后占43.0%(国家卫生健康委员会,2018),可以说留守儿童的大多数成为了新生代外来工,如果缺乏对于他们的分析,则相应结论是不全面的。鉴于以上不足,本文希望利用一项关于外来工的抽样调查数据,在更大的社会和年龄群体中对童年期留守经历与成年后退缩型人格的关联做出不同路径的检验分析。下文将首先对人格的决定因素、退缩型人格的外在表现及其与留守经历的关系做一梳理,据此提出分析思路。

(一)人格及其决定因素

“人格”是指一个人一致的行为特征的集合。在众多人格理论中,大五人格模型(OCEAN)因具有跨文化、跨性别和年龄的稳定性,得以在世界各国被广泛研究和使用。DeYoung 等人(2010)和周明洁等人(2016)认为,大五人格的普适性就在于其具有生物学基础,可见遗传的作用非常关键。

因而,许多人格心理学家都在致力于回答“人格有多少是遗传的”这一问题。Vukasović 和Bratko(2015)对先前的双生子和家系研究进行了元分析,表明大五人格的平均遗传度为37%。然而,即便现代最为前沿的人格分子遗传学的研究也远没能揭示出与大五人格特质相关的基因(周明洁等,2016)。因为基因作用的表现离不开内在和外在环境的影响,相关研究表明,儿童期受虐待者的焦虑、抑郁和社会退缩高于无受虐待史者(Al-Fayez et al., 2012),有受虐待经历的儿童在人际交往中表现出退缩和回避,在学校生活中面临许多问题(马施、沃尔夫,2004)。此外,遗传基因与成长环境之间还具有显著的交互作用,环境因素会导致个体的基因表达不同,从而出现不同的人格特征(周明洁等,2016)。例如,Prados 等(2015)就发现,早期受虐待的经历通过影响个体的某些基因的甲基化水平,从而对边缘性人格障碍的形成产生至关重要的影响。

环境和经历对于人格的影响也已在中国一些学者的研究中得到验证。魏贤玉等(2007)对徐州市某小学179名四年级学生的研究表明,受虐待儿童的社会能力较差。朱相华等(2012)调查了江苏省三所高校的2374名大学生,也发现儿童期的忽视、情感虐待、外人虐待等受虐待经历对大学生大五人格特质中的神经质、外向性、宜人性、尽责性都具有明显影响。朱文芬等(2017)对重庆市66对12—18岁的双生子青少年做了研究,也显示与退缩型人格相关的退缩行为、焦虑抑郁情绪等与加性遗传因素及个体特异性环境因素均有相关性。由此可见,人格特质既受到先天的遗传基因的影响,也与后天的成长环境和经历密不可分。

(二)退缩型人格的外在表现

退缩型人格的外在表现就是退缩型行为,它与人们在日常生活中呈现的遇事焦虑紧张,从而采取避让、顺从策略的行为倾向直接相关。他们不敢抛头露面,不敢与人竞争,害怕当场出丑,采取躲避、拒绝或辩解等种种消极手段,来应对预期的不利情境,从而维持自己的心理平衡(郭洪芹,2008)。一些学者也将社交方面的退缩表现概括为社交焦虑(主要表现为个体对社交场合和他人交往的紧张、害怕、过分担心、害怕对视、不自在、回避等情绪与行为)并视其为第三大精神障碍(杨海晨等,2004)。在儿童阶段,往往表现为抑制自己参与同伴互动并频繁表现出独自消遣的行为,包括害羞、社交淡漠、焦虑退缩等多种亚型(Coplan et al., 1994;Rubin et al., 2009;张光珍等,2013);成年后则往往在职场上表现为消极懈怠、情绪耗竭、迟到缺勤、离职意愿提高、拒绝帮助等退缩行为(王燕等,2007;许晟等,2019;Zimmerman et al., 2016)。从功利主义角度来看,这样的行为策略有助于逃避使自己不愉快的限制和惩罚(魏荣,2002),消解挑战和冲突,使其处于一个消极安全的心理位置。但在旁观者的眼里,这就是诸如胆小、懦弱、自卑、任人宰割、不敢声张、不愿出头、忍气吞声等性格特征。

如果运用大五人格理论框架(Digman, 1990)进行分析,则退缩型人格与“宜人性”中的“顺从”因子、“神经质”中的“焦虑”因子和“脆弱”因子及“开放性”中的“价值观”因子相关。“顺从”因子高分者往往尊重服从他人,克制攻击性,不喜欢与人发生冲突,为了与人相处,愿意放弃自己的立场或者否定自己的需要,表现出恭顺、避让的特点。而之所以顺从和避让,则与“神经质”维度中的“焦虑”因子、“脆弱”因子密不可分。“焦虑”因子高分者容易感觉到危险和威胁,容易紧张、恐惧、担忧、不安;“脆弱”因子高分者在遭受压力时容易感到混乱、无助,遇到紧急情况时变得依赖、惊慌失措③。这些都使得他们不会去挑战现有的秩序和权威,在“价值观”因子上表现出顺从和退让的特点。李彩娜和周伟(2009)基于大五人格的理论框架,采用经邹泓修订后的由周晖等编制的“青少年五因素人格问卷”对911 名大学生做了调查,经聚类分析,发现五种人格特质以不同方式组合成和谐型、情绪型、退缩型这三大人格类型,具有退缩型人格者往往羞怯、胆小、沉默寡言、多愁善感、过分焦虑、自卑、性格孤僻、对人对事感情冷漠、遇事尽量逃避,因而社会适应最差。

由此可见,退缩型人格与焦虑、脆弱、恐惧、担忧、顺从、克制、避让、依赖等心理特质都具有密切的相关性,其核心特征就是尽量规避冲突、风险和挑战。考虑到多数研究并未在调查分析中明确提出退缩型人格的概念,本文将在宽泛的意义上使用这一概念,将具有上述核心外在表现者都视为具有一定程度的退缩型人格特征。

(三)留守经历与退缩型人格

前述关于人格决定因素的海内外研究表明,人格特征会受到后天成长环境的显著影响,这种影响既有直接效应,也有通过影响基因的不同表达而产生的间接效应。童年期的留守作为一种生活经历,意味着亲子之间的部分隔离与代理监护,其生活环境、生活条件、家庭模式等都发生了相应变化,因此必然对人格的模塑和发展产生影响。当然,这种影响是双向的,既有积极的一面,也有消极的一面。不过,研究者们更多地关注了负面的影响,其中一个议题就是留守经历与退缩型人格相关心理特征和行为特点的内在联系。

在儿童时期,退缩行为突出表现在社交退缩方面,包括由各种原因引起的交往缺乏(Coplan et al.,1994),广义的社交退缩还泛指儿童在所有场合下的退缩、害羞和抑制行为等(王丽双,2010),它与儿童心理上的焦虑、抑郁等情绪密切相关(Asendorpf, 1991;Ladd, 2006;Gazelle, 2010;张光珍等,2013)。前人对留守儿童的调查研究表明,他们更容易出现自卑退缩等内隐性问题行为(谢玉兰,2007),更为胆怯(Musalo et al., 2015),更为孤僻(Su et al., 2013;Ling et al., 2015),在紧张性、忧虑性方面得分都显著更高(范方、桑标,2005),社会功能得分较低(Jia et al., 2010);有着更高程度的社会焦虑(Zhao et al., 2014;李梦龙等,2019);人际交往能力更差(赵苗苗,2012;Huang et al., 2015),对人焦虑恐怖倾向的检出率也更高(Graham & Jordan, 2011; TomŞA & Jenaro, 2015; Wickramage et al., 2015)。

在留守儿童成年后,上述人格方面的影响持续存在,现有研究主要聚焦于大中专学生、技校和职高学生等人群,分别从社交焦虑、社交退宿、人际回避、羞怯体验、性格倾向等方面进行了调查研究。有留守经历的大学生可能有更多的人际交往退缩倾向的判断,初期来自于高校心理咨询工作者的观察(张莉华,2006)。此后,有学者结合访谈资料与问卷调查针对有留守经历者做了回溯性研究,详细讨论了父母离开对子女的人际交往退缩的显著影响(齐红霞,2010)。近年来的抽样调查(唐胜蓝等,2013;谢其利、宛蓉,2016)以及质性研究(王莹彤、江涌,2016)也都表明,有留守经历大学生的羞怯体验显著高于无留守经历大学生,他们更倾向于采取回避、退缩的人际交往策略。因此,社会疏离感和人际疏离感都显著较高(李艳兰、高国华,2015),更加孤独和内向(温义媛、曾建国,2010),外倾性和开放性得分显著较低,在人生目标上也相对退缩(徐礼平,2013)。

正如上文已经提及的那样,曾经的留守儿童中的大部分在成年后转换为新生代外来工,要探讨留守经历对人格发展的影响,不能绕开这个群体。作为伴随着改革开放成长的一代,新生代外来工表现出来的新特征、新态度、新行为在20世纪末即引起王春光等诸多学者的注意(王春光,2001;刘传江,2010;朱宇,2010;李培林、田丰,2011)。全国流动人口动态监测调查数据表明,2017年我国16—59岁的劳动年龄流动人口中,新生代的比重为78.3%。相关的抽样调查和统计已经表明,新生代外来工作为一个整体,在城市适应、社会团体参与率、学习倾向等方面的表现强于老一代外来工。其中一个比较突出的特点是更具平等和维权意识,当他们发现过低的工资水平不能体现他们的价值时,就考虑“用脚投票”以表达不满情绪(刘传江,2010),在发生劳动纠纷时,更有维权的勇气(王兴周,2008),在处理方法上更为激进,手段也更加多元化,包括采用了老一代外来工没有使用过的暴力反抗和找媒体帮助等方法,也更善于通过上访或者向政府有关部门反映的方式来捍卫自己的权利(李培林、田丰,2011)。不过,在新生代外来工内部,也有着诸多不同,陆文荣等(2017)在研究流动人口的精神健康问题时已经关注到了老一代和新生代外来工群体内部的年代差异。这启示我们,新生代外来工既具有某些共同性,也具有多元性。其中一个不容忽视的差异就在于是否具有童年期留守经历。这种经历往往具有多重影响,一方面外出务工的父母为家庭带来收入增长,也为孩子们听闻或者见识外面的世界打开了窗口;另一方面,亲子隔离也对亲子依恋的形成及父母的言传身教带来不利冲击。在这样的环境中长大的新生代外来工,有可能具有不一样的人格特点。从前人对于大中专学生、技校和职高学生等人群的研究结论来推测,留守经历也可能对新生代外来工的人格特征产生较大的影响。

概览前人的研究,可见童年期的留守经历与留守儿童及其成年后的退缩型人格特质和行为都有着比较密切的联系。但既有研究也存在上文已经提及的两个方面的问题:一是缺乏现实情境下外在行为变量的定量研究;二是对于构成有留守经历成年人的主体的新生代外来工还缺乏研究,因此需要做进一步分析挖掘。

二、研究方法

(一)数据来源

目前,国内尚缺乏关于童年期留守经历及当今状况的专题调查数据,刘林平课题组在2010年完成的教育部重大课题攻关项目“农民工权益保护理论与实践研究”是少有的问询过1980年后出生人群相关情况的抽样调查数据之一。该项目对长三角和珠三角19个城市的4152名“大专及以下学历、跨区县流动、被企业或单位正式雇佣的外来务工人员”做了抽样调查。其中珠三角有9个城市,包括广州、深圳、珠海、佛山、肇庆、东莞、惠州、中山和江门,长三角有10个城市,包括上海、南京、苏州、无锡、常州、南通、杭州、宁波、嘉兴和绍兴。这些外来工分布在3264家不同规模、性质和行业的企业中。该调查以城市外来人口的相对比例作为样本分配根据,将各省市政府部门公布的有关统计数据中性别、产业、地区分布作为参数来确定各城市样本配额;在城市内部,又根据性别、产业和来源地区的分布制订了配额表;然后根据企业规模分配企业样本;调查员根据配额信息和便利原则选择被访者(刘林平等,2011)。

虽然该调查采用的是大样本、多地点的非概率抽样方式,但也有助于克服抽样时的地理集中和隐藏的选择偏见,从而可以提高样本的代表性和推论统计的可靠性,因此仍然具有一定的代表性(刘林平等,2011)。考虑到我国大规模的人口流动从上个世纪80年代初才开始,有过留守经历的外来工基本上出生在1980年以后,问卷也仅对这一部分人询问了留守经历方面的信息,因此,本文将采用符合这一条件的2385个新生代外来工的数据进行分析。

(二)自变量设置

留守经历是本文分析的关键自变量。本文所说的留守经历是指曾为留守儿童的人生经历。虽然对于单亲外出还是父母双方都外出(含孤亲外出)才能归为留守儿童、年龄区间如何划分依然有着较多争论(刘志军,2008a),但学术界通常将留守儿童界定为被外出务工经商的父母双方或一方留置在老家半年以上的18周岁以下未成年人(段成荣等,2013;TomŞA & Jenaro, 2015)。本文出于以下三个方面的考虑,将留守儿童定义为“无法与父母正常共同生活的年龄低于高中学龄段的未成年人”:(1)相关研究表明,上高中之后父母外出的影响甚小(王挺,2014);(2)事实上,诸多学者也将处在高中学龄期的未成年人排除在留守儿童群体之外,将年龄上限定在14—16周岁(吴霓,2004;段成荣、周福林,2005;吕绍清,2006;范方,2008);(3)《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》(国发〔2016〕13号)也将其年龄上限规定为16周岁,基本上等同于以初中学龄段为界。

刘林平课题组的问卷问询了在各个成长阶段“主要与谁生活在一起”的问题,本文据此构拟留守经历变量。首先,将小学之前、小学、初中任一阶段主要与父母之外的亲友生活在一起或独自生活的个案定义为有留守经历者,因无从判断回答“住校”者是否与其父母生活在一起,均按缺失值处理,由此产生“曾经留守”这一变量④。其次,因样本中有97个个案具有童年期流动经历,笔者将这些个案的留守变量都设为缺失值,以消除外出流动经历带来的影响。第三,对小学之前、小学、初中各阶段是否留守单独赋值,由此生成“学前留守”“小学留守”“初中留守”这三个变量。本次调查的2385个新生代外来工中,除494人因具有流动经历或回答“住校”被设为缺失值外,430人有过留守经历,其中253人有学前留守经历、280人有小学留守经历、290人有初中留守经历。为消除多阶段留守对模型分析的影响,在赋值“学前留守”变量时,凡有过学前留守经历者赋值为1,无学前留守经历但有过其他阶段留守经历者均设为系统缺失值,只有无任何留守经历者才赋值为0,“小学留守”“初中留守”变量的赋值依此类推。第四,考虑到不少人具有多阶段的留守经历,故根据学前、小学、初中三阶段的所有组合对留守情况做出精细分类,生成“留守时段”变量。这一变量有8个赋值,分别是无留守经历(1461人)、仅学前留守(47人)、仅小学留守(30人)、仅初中留守(91人)、学前和小学留守(63人)、小学和初中留守(56人)、学前和初中留守(12人)、学前小学初中都留守(131人)。第五,为考察留守时间长度的影响,又根据未成年期各人生阶段的留守情况,生成“留守段数”变量以对留守时长做近似度量,有过三阶段、两阶段及一阶段留守经历者分别有131人、131人及168人。

(三)因变量设置及研究假设

退缩型人格是本文关注的因变量。前人关于退缩型人格相关表现的测量往往借助同伴提名问卷(郭伯良等,2005)或量表类的问卷来完成,涉及的量表类型众多且各有适用的主题和人群。李彩娜和周伟(2009)采用经邹泓修订后的由周晖等编制的“青少年五因素人格问卷”对大学生的人格特征进行测量,朱文芬等(2017)测评青少年的退缩和焦虑抑郁等行为问题时采用了Achenbach 青少年自评量表,陈云祥等(2019)使用邹泓与余益兵等人编制的“青少年社会适应状况评估量表”来测度青少年的消极退缩与积极应对行为方式,许晟等(2019)则使用Spector 等开发的五题项量表来测量新生代农民工的退缩行为。但以问卷方法来测度人格这类内隐特征仍有较多的信效度问题,因此,通过外显行为变量做出测量是另一条可选路径,两者所得结论可相互补充和参证。本文关注的群体是作为职场人士的新生代外来工,因此对他们在职场上的相关行为表现加以考察,也能间接窥探他们的人格特征。

March等学者在对职场员工的研究中,将表现在工作中的退缩行为定义为“员工应对自身与组织间‘付出-回报’失衡的一种行为反应”(杨亚中等,2014)。可见具有退缩型人格者,如果认为行动会得不到相应的回报,甚至是负回报,就会宁愿不行动,听之任之。Gupta 和 Jenkins(1991)则注意到,“当员工察觉到组织中有令其反感的情境存在时,所采取的意在远离组织的态度或行为反应” 也是一种典型的退缩行为。可见有退缩人格倾向者,当面对令其反感或不悦的情况时,往往不是积极地反抗、抵御,而是消极地回避、远离。综合来看,职场上的退缩型人格者在面对外部压力时,往往认为积极行动未必有正向效应甚至带来损失,因而倾向于少做努力或消极观望,以降低付出得不到相应回报的风险。外来工作为职业劳动者,如果在他们的工作中也存在类似的行为,则我们可以大致推断其人格的退缩性。

本次外来工调查问及“您是否就职工劳动权益问题对企业有过意见”这一问题,如果有意见,则问询了是“所有意见都反映过”还是“反映过部分意见”或“从未反映过意见”。如果回答不反映或部分反映,则进一步追问原因,可以多选,答项有“怕被炒掉”“怕被刁难”“反正说了也没用”“大家都不说”“其他”这5项。其中的两个顾虑“怕被炒掉”“怕被刁难”涉及由于害怕自己的行动带来不利后果而忍气吞声的退缩行为,因而是测量退缩型人格的可行变量。由此,本文提出核心假设,即“有留守经历者更可能因为害怕被炒掉或被刁难而不反映职工劳动权益方面的意见”,如果这一假设成立,则可以表明童年期的留守经历与退缩型人格有着显著关联。

个人及环境变量为控制变量,用以消除其他因素的干扰作用。本文参照相关文献(刘林平等,2011)的通常做法,将性别、年龄组⑤、文化程度⑥、婚姻状况、工种等个人特征,老家类型(城乡)、流动范围(是否跨省)、企业性质、所在班组老乡的多寡等环境变量设为控制变量(描述统计见表1)。

表1 模型控制变量描述统计(不含缺失值)

(四)假设检验思路

下文将首先分析留守经历是否会影响其就职工劳动权益问题对企业有意见的可能性及会否反映这种意见的概率,以辨明这两个方面的群体性差异;其次,分析有留守经历者是否因更“怕被炒掉或被刁难”而不反映意见;再次,以采用倾向值匹配后数据的同模型分析及两个参证变量的分析对前述分析结果做出参照检验。本文的分析逻辑是:如果无论有没有过童年期的留守经历,都同样就职工劳动权益问题有意见,且不反映意见者所占的比率也无差异,但有留守经历者更多的是因为“怕被炒掉或被刁难”而不反映意见,就能表明留守经历与退缩行为及其背后的退缩型人格有着不可忽视的联系。

三、研究结果

(一)共同方法偏差

采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验,结果表明未旋转和旋转都得到特征值大于1的4个因子,未旋转和旋转后得到的第一个因子解释的变异量分别为19.17%和16.97%,均小于40%的临界值。因此,可以认为本研究不存在明显的共同方法偏差。

(二)留守经历与劳动权益意见及反映情况

在2385名新生代外来工中,有535人表示就职工劳动权益对企业有过意见,1848人无意见,2人数据缺失。就此问题做二元logisitic回归,考虑到各时间段的留守变量间具有相关性,故根据是否有过留守经历、各人生阶段的留守经历、留守时段及留守段数分别建立模型。结果表明,留守经历并无显著影响,不同人生阶段的留守经历及留守时段、留守段数也无显著影响。这说明无论是否有过及有过何种童年期的留守经历,新生代的外来工对于劳动权益意见的感知并无群体性差别(结果见表2)。

表2 就劳动权益对企业有意见的logistic回归⑦

535名就职工劳动权益对企业有过意见者中,有473人从未反映过或只部分反映过意见。采用同样的模型,进一步分析留守经历会否使得他们更少反映职工劳动权益方面的意见,结果也表明留守经历无显著影响(结果见表3)。

表3 不反映劳动权益意见的logistic回归

(三)留守经历与是否怕被炒掉或被刁难而不反映意见

针对虽有劳动权益方面的意见但从未反映或只部分反映过意见的新生代外来工,调查追问了他们“没有反映的原因”,可以多选,计有284人回答“反正说了也没用”,105人表示因为“大家都不说”所以自己也不说,32人表示“怕被炒掉”,51人表示“怕被刁难”,另有31人选择了“其他”。回答“怕被炒掉”或“怕被刁难”的有64人,采用同样的变量组合对是否“怕被炒掉或被刁难”而不反映劳动权益意见做二元logisitic分析(结果见表4)。

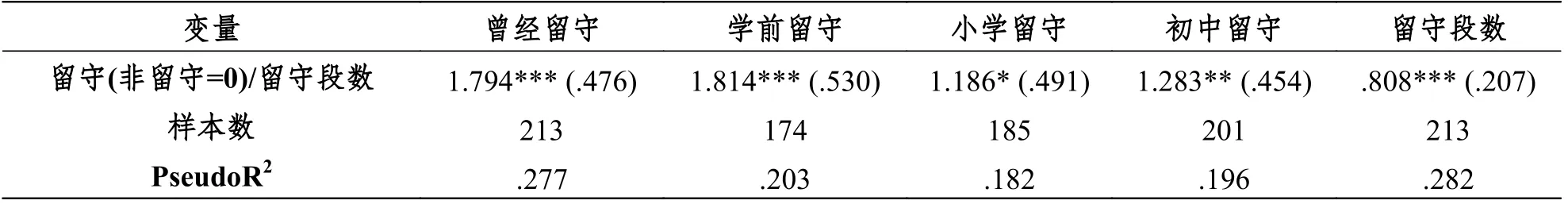

从表4可见,在六个模型里,影响显著的变量基本一致。从作为解释变量的留守变量来看,是否有过留守经历对于是否害怕被炒掉或被刁难而不反映劳动权益意见有十分显著的影响。无论是从总的留守经历,还是学前留守经历、小学留守经历、初中留守经历、留守段数来看,都是如此。比较而言,学前留守的影响最大,而留守段数越多即留守时间越长影响越大。由于留守时段的分类较细,而进入模型的样本数也偏少,导致相应的系数等数据仅具有参考意义,但从中也可以粗略看出学前留守经历及长时间留守经历的显著作用。综上,本文提出的核心假设“有留守经历者更可能因为害怕被炒掉或被刁难而不反映职工劳动权益方面的意见”得到证实,童年期留守经历与成年后的退缩型人格有着显著的相关性。

表4 “怕被炒掉或被刁难而不反映意见”的logisitic回归

(四)稳健性检验

上文的回归模型初步验证了留守经历会导致退缩型行为的假设。但正如McLanahan等(2013)指出的那样,使用横截面数据所做的分析存在着没有考虑到可能被遗漏的变量偏误以及反向因果关系的风险,Luo等(2008)的研究和Zhou等(2014)的研究也提出了有或没有童年留守经历的儿童之间可能存在的系统性差异。为此,人们常运用一些创新性的方法设计来进行稳健性检验,如采用倾向值匹配技术以减少自变量与残差之间未观测到的相关性带来的选择性偏差(陶然、周敏慧,2012;Bai et al.,2018),或进行变量替换、更改回归模型的计量方法、调整分类标准等(Zhang et al., 2014)。上文的分析中,已经采用多标准分类法分别建构了模型⑧,对留守经历与相应因变量的相关性做出了初步的对照性分析。下文将一方面做倾向值匹配后的对照分析以检验数据的内生性问题,另一方面将借鉴变量替换的验证方法,采用参证变量对假设做出检验。

倾向值匹配方法的基本目标是控制实验和参照组之间的系统差异。根据问卷所能提供的背景资料,笔者选用了性别、年龄组、户口性质(农业、非农业)、老家性质(农村、城镇)作为倾向值的估计指标,使用SPSS 22.0自带的 PS Matching程序,估算了曾经留守、学前留守、小学留守、初中留守的倾向值,并分别生成了匹配后的样本数据。倾向值匹配时,选用logisitic回归法进行倾向值估计,做最近匹配,匹配容差为0.1。由于多次匹配后的结果会稍有差别,我们对每一组数据的匹配都运行5次,然后根据匹配前后的变量差(L1)的值,选择最小者为最终匹配数据。匹配后控制组与对照组数据的差异大幅缩小(L1值从匹配前的0.202—0.228降至匹配后的0.024—0.054)。配对前后相关变量的标准差差异点图也显示出明显的改善。这表明进行倾向值匹配后的数据可大幅降低样本的选择性偏差。

以匹配后的数据,首先做同模型的是否就劳动权益对企业有意见、是否反映劳动权益意见的logistic回归分析,结果并无实质性变化,表明有无留守经历者之间并无显著差别(模型结果略);其次,运行同样的是否怕被炒掉或被刁难而不反映劳动权益意见的logisitic模型,核心结果见表5。⑨

表5 “怕被炒掉或被刁难而不反映意见”的logisitic回归(倾向值匹配后)

从上表可知,采用匹配后数据所做模型分析得出的结果与前文的模型分析结果大同小异,因此,本文所用的问卷数据并不存在明显的内生性问题,相应的数据分析结果与选择性偏差无关,具有可信性。

采用新变量对假设做参证检验的关键是新老变量需具有一定的共通性,即能从不同侧面反映同一个问题。为增加佐证力度,笔者从问卷里选择了两个可以反映退缩型人格的题目作为参证变量:其一是针对所有受访者问询的“是否愿意因自身权益受损而参加维权活动”,其二是针对那些有过劳动权益受侵害经历但没有投诉者问询的“是否因害怕报复而不采取投诉行动”。前者涉及对方是否愿意在自身权益受损的假设情况下加入相应的维权行列,是假想情境下的意愿变量;后者则涉及那些在工资待遇、劳动保护等自身权益已在事实上受到侵害后是否因有所顾虑而不采取积极维权行动,是现实情境下的行为变量。前人的研究已经表明,那些具有退缩型行为的儿童或青少年,往往回避、服从、胆小,容许别人侵害自己的基本权利、愿望、情感及观点,导致自身权益被忽视和践踏(陈道明,2004;左恩玲、张向葵,2016)。对于大学生(郭洪芹,2008)、职场员工(Gupta & Jenkins, 1991;王燕等,2007)等成年人的研究,也得出了类似的观点。据此,我们可以推测,如果某一类人群更少愿意因自身权益受损而参加维权活动,或者在自身权益已经受到侵害的情况下因为害怕报复而忍气吞声,就说明其更倾向于具有退缩型人格。由此可见,上述两个变量都可以从不同侧面反映其人格是否具有退缩性,因而可以作为参证变量进行分析。

针对第一个参证变量,采用与上文相同的自变量组合建构二元logistic回归模型(统计结果见表6)。

表6 “不愿因自身权益受损参加维权”的logisitic回归

从上表可见,在所有五个模型里,影响显著的变量也基本一致。作为解释变量的留守变量在所有模型中都通过了显著性检验。结果显示,凡有过留守经历者,更少愿意因自身权益受损而参加维权活动,其中也是学前留守经历的影响最突出,且留守段数越多,影响越大。这与前文是否害怕被炒掉或被刁难而不反映劳动权益意见的模型结果一致,表明留守经历确实与成年后的退缩型人格具有密切关联。

至于第二个参证变量“是否因害怕报复而不采取投诉行动”,由于个案数较少,不宜采用同样的logistic模型进行分析,因此采用交叉分析进行卡方检验,并将其结果与遭受权益侵害但不投诉的其他原因“不知道可以投诉”“不知道去哪里投诉”“反正也没有用”“问题不严重”进行对比。相关的统计结果见表7。

表7 “不愿因自身权益受损参加维权各原因”的交叉分析

上表结果表明,对于其他四种原因,是否具有留守经历的影响都不显著,但有过留守经历的外来工,更可能因为害怕报复而不投诉,再次表明前文关于留守经历与退缩型人格之关联的结论是比较稳健的。

四、总结与讨论

(一)留守经历对于退缩型人格的长期影响

根据发展组织结构理论和边缘偏离理论,出现在生命早期的问题或不恰当的社会学习可能发展为日后持久的、更严重的问题(李珊珊等,2019)。上文的统计结果显示,留守经历确有可能导致成年后行为方面的退缩。虽然叶敬忠、莫瑞(2005)、陈孜等(2012)的研究表明,随着社会对留守儿童关注的增多,加之其他亲属的悉心照顾,及同辈群体的充分补位,能在一定程度上弥补父爱母爱的缺失及父母教育的缺位,也有助于加强他们与其他家庭成员的关系,在一定程度上也可以达到个性人格等方面的成熟和完善。但前文的梳理已经表明,关于留守儿童的多数研究仍显示他们在人格发展方面的一些不足(谢玉兰,2007;Zhao et al., 2014;Musalo et al., 2015)。对大中专学生、技校和职高学生等人群的调查研究也表明,在留守儿童成年后,这种人格方面的不良影响还持续存在(张莉华,2006;唐胜蓝等,2013;王莹彤、江涌,2016)。我们的分析结果确证了这一影响在普通的新生代外来工群体当中也同样存在,表明了这种长期作用的普遍性。

事实上,留守经历影响的长期性,与学界得出的其他儿童期经历的影响也持续存在的结论是一致的。海内外相关研究发现,儿童期创伤和虐待等经历对三维人格、五维人格、七维人格、卡特尔16种人格特质、神经质等的形成都有着显著的影响(廖英等,2007;Allen & Lauterbach,2007;李翔等,2008;李云等,2010;朱相华等,2012)。

此外,本文的分析结论也为外来工研究提供了生态逻辑这一新的逻辑思路。前人的研究已经指出了与结构位置或阶层归属相关的结构逻辑(外来农民工课题组,1995;国务院课题组,2006)、与地位变化或代际归属相关的历史逻辑(王春光,2001;刘传江,2010;朱宇,2010)及这两种逻辑交会所形成的代际与阶层的交互变量(李培林、田丰,2011)对新生代外来工社会态度和行为选择的影响。从留守经历对新生代外来工行为选择的影响来看,我们还需注意他们成长过程中的发展生态系统,即还需增加生态逻辑维度的考量。

(二)留守效应的内部差异

由于儿童在留守期间的生活样态千差万别,个人特征形形色色,所谓的“留守负荷”(王挺,2014)也就大小不一。因此,同为有留守经历者的人格发展结果也各不相同。我们的分析结果表明,这些差异会带来一定程度的差别效应,分别表现在留守者的个人背景、留守段数、留守阶段等方面。对比前人的相关结论,我们的研究也显示,各种因素的短期影响和长期影响也可能有差别。

1. 留守者性别的差异效应

本文的主分析模型结果显示,男性更害怕被炒掉或被刁难而不反映劳动权益方面的意见,这一发现与温义媛(2009)得出的有留守经历大学男生比女生更为内向和孤僻的结论具有内在一致性。但这种性别差异,却与未成年时的性别差异恰恰相反。常青(2006)针对农村留守儿童的调查表明,那些留守女孩在退缩方面明显高于男孩;谢玉兰(2007)以中小学留守儿童为例所做的分析,也发现女生比男生更容易引发抑郁焦虑、自卑退缩等内隐性问题行为。由此可见,性别带来的影响差异,很可能会随着留守儿童的成年而发生变化,出现反转。

2. 留守时长的差异效应

留守时间长短的问题,从提出“留守儿童”这一定义以来就是关注焦点(刘志军,2008b)。此后,学者们在分析留守的影响时,也将留守时长作为最重要的因素之一。基本的结论是,留守时间越长,影响越大。如有研究发现,随着留守时间的增加,留守儿童的社会适应功能有进一步下滑的趋势(郝振、崔丽娟,2007),倾向于有更多的焦虑和抑郁情绪(范方,2008),更少亲社会行为(Fan et al., 2010),对社交情绪的消极影响越严重(凌辉等,2012)。对于有留守经历大学生等群体的调查也得出了类似结论,如留守时间越长,人际困扰越多(李晓敏等,2009),越倾向于采取回避策略(唐胜蓝等,2013),留守时间显著影响社交焦虑(吴丹,2015)。我们对新生代外来工的分析表明,在童年期留守的时间越长,在相关境况下越可能采取退缩行为。这种差异效应与留守的当期影响一致。

3. 留守阶段的差异效应

Bandura 等人提出的社会学习理论,主张儿童在日常生活中通过社会互动进行社会学习(Cicchetti et al., 1993)。这种社会化过程从儿童出生起就已开始,即从生物个体向社会个体发展。不过,童年也可以划分为多个阶段,因此,不同阶段的留守是否具有差异效应就成为大家关心的一个话题。多数研究表明,在童年期不同人生阶段的留守有着比较显著的影响差异(刘志军,2018)。不过具体哪个阶段的影响最大,则说法不一。Liu 等人(2009)发现,越早与父母分离的留守儿童有着越多的焦虑症状;李晓敏等(2009)的调查显示,与父母分离时的年龄越小,成年以后抑郁焦虑水平越高,越少采用积极应对方式;齐亚楠、杨宁(2020)指出,学前期是儿童社会退缩发展和干预的关键期;王挺(2014)的研究也表明学前阶段留守对儿童人格特质影响更大。针对成年大学生的调查也显示,首次留守处于学前期则更少倾向于合作策略,人际现状更不和谐(唐胜蓝等,2013);有留守经历大学生在儿童阶段与父母分离时年龄越小,产生惧怕型不安全依恋的可能性越大(李晓敏等,2010),惧怕型的原型是焦虑、害怕拒绝、对自我和他人消极等,而这些都与退缩型人格密切相关。但也有研究指出,初中阶段的留守影响更大,例如,温义媛(2009)对大一学生的调查发现,父母从孩子初中阶段开始外出务工组比其他组学生更内向、掩饰性更高;王树明等(2011)发现留守经历对中学生造成的心理危害大于小学生;情绪性问题行为的发生率也是初中阶段留守者显著更高(谢玉兰,2007)。

本文对不同阶段留守经历的模型分析显示,童年期所有阶段的留守经历都与成年后的退缩型人格有着显著的内在相关性,其中又以学前留守的影响最为突出,而留守时间越长影响越大。这一发现与谢玉兰(2007)、Liu (2009)、王挺(2014)等关于留守儿童的研究结论一致,也与李晓敏(2009;2010)、唐胜蓝(2013)等对于大学生等成年人群体的研究结论相近。

(三)结论

1. 留守经历作为环境因素诱发退缩型人格

以弗洛伊德为代表的精神分析论者认为,遗传和环境共同构成了个体心理发展的动力,一切心理异常皆源自于童年的不幸生活经历(魏荣,2002)。由于个体不能直接面对和解决其所受的挫折情景,自我就会调动回避、退缩防御机制,使其焦虑情绪得到减轻,导致退缩行为的产生(郭洪芹,2008)。对于留守儿童来说,由于亲子间的地理隔离影响了父母与儿童的互动频率、互动方式和互动深度等成长环境,直接波及安全型亲子依恋关系的形成,从而产生相对不安全的内部工作模式和抑制性气质,最终引发退缩行为。前人研究已对这种影响有过深入探讨,本文采用现实情境下的行为倾向变量的比较分析表明,童年期留守经历确与退缩行为显著相关,佐证了退缩型人格不仅仅具有生物遗传学方面的内在基础,也与儿童的成长经历与成长环境等外部因素关系密切。

2. 留守经历对退缩型人格的影响普遍且持久

现有的关于留守经历的长期影响的研究大多是在学校进行的,研究当前大学及高职院校学生早前的留守经历的影响的想法是相当实际的,因为他们集中在学校,并乐意配合此类研究。然而,在学校里有许多独特的活动和组织来促进社会互动,所以基于这些学生的研究结果可能并不适用于职场人士。本文以新生代外来工为分析对象得出了留守经历容易诱发退缩型人格的结论,一方面论证了留守经历的这种影响会持续到儿童期以后,表明了影响的持久性;另一方面,也说明这种影响不仅仅体现在大中专学生、技校和职高学生等学生群体身上,还可以推展到外来工群体,表明了这种影响的人群普遍性。

3. 学前期留守及长期留守对于人格退缩的影响更大

前文的多重分析表明,童年期所有阶段的留守经历都与成年后的退缩型人格有着显著的内在相关性,其中又以学前阶段的留守经历与人格退缩的关系更大,表明了养育环境在儿童发育早期的重要性。这一发现,与众多学者论及的生命最初的1000 天是人一生中大脑发育最关键、最易受到环境因素影响的时期的结论是一致的,也与埃里克森人生发展八阶段论中关于6岁以前是解决“基本信任与不信任的冲突、自主与害羞(或怀疑)的冲突、主动对内疚的冲突”的发展任务的关键时期的理论观点相符。此外,在童年期留守的时间越长,在相关境况下越可能采取退缩行为,显示出长期留守的累积负面效应。

4. 政策与行动启示

在今后较长一段时期,大规模的人口流动迁移仍将是我国人口发展及经济社会发展中的重要现象。2017年我国16—59岁的劳动年龄流动人口中,1980年及以后出生者的比重为78.3%(国家卫生健康委员会,2018),是劳动力的主要构成部分。由于农村留守儿童的比率在1980年后呈现攀升趋势(段成荣等,2017),随着时间的推移,加入产业大军的有留守经历者的比率也会逐步上升。

Heckman指出,缺乏支持性的家庭环境与童年和成人期的不良结果相关(赫克曼、罗斯高,2019)。海内外的众多研究也已经证明,如果儿童早期各方面能力都得到充分发展,未来也会更容易适应社会,成为更有效率的劳动力(王蕾等,2019)。对于留守儿童而言,童年的留守经历具有多重影响:一方面外出务工的父母为家庭带来收入增长,也为孩子们听闻或者见识外面的世界打开了窗口;另一方面,亲子隔离也对亲子依恋的形成及父母的言传身教带来不利冲击。在这样的环境中长大的新生代外来工,人格健全发展方面会面临更多的挑战。如果他们在国家和社会的帮助下,能够获得更充分的照料,其发展也会更好,成长为更高素质的劳动力,这对于我国成功应对“中等收入陷阱”的挑战至关重要。此外,考虑到留守经历对于退缩型人格的长期影响,且退缩会直接影响外来工的社会融入,带来王春光(2010)等指出的“半城市化”挑战,我们对正处于留守状态的未成年人给予有针对性的关爱保护,也会直接关系到未来这部分中坚劳动力的发展状况。因此,今后国家和社会需为流动人口的家庭式迁移提供条件和便利以减少留守儿童数量。今后的留守儿童关爱保护工作,也需更多关注其人格发展,尤需加强学前教育,对那些处于学前阶段的留守儿童采取有针对性的教育和干预策略。此外,在既定政策约束下,流动人口家庭也宜考虑不同时期留守的影响以做出相应的流动决策。

5. 研究局限

需要指出的是,由于数据的限制,我们不能区分单亲外出和双亲外出进行比较分析,而这种不同可能带来显著差异(温义媛,2009;李凡繁,2012)⑩。前人也关注到了父母与留守子女的联系与团聚频率、监护人特征等对成年后的人格特征的不同影响(张莉华,2006;李晓敏等,2009;温义媛,2009;刘成斌、王舒厅,2014;吴丹,2015)⑪。这些都因问卷所能提供的信息的限制未能做出探讨。此外,由于我国的留守儿童自1980年代以来才大规模出现,到调查实施时的2010年,他们这一代人的最大年龄也只有30岁左右,因此,留守经历在更长人生历程中的影响,仍有待今后做进一步的追踪研究。