江苏省秸秆综合利用途径现状及发展策略

2022-03-03郭德杰

郭德杰, 罗 佳,4, 马 艳,4

(1.江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京 210014; 2.国家农业环境六合观测实验站,江苏南京 210014;3.农业农村部长江下游平原农业环境重点实验室,江苏南京 210014; 4 江苏大学环境与安全工程学院,江苏镇江 212013)

秸秆是宝贵的生物质资源,我国秸秆资源丰富,秸秆利用途径多元化。江苏省是农作物秸秆生产大省,秸秆年产量稳定在4 000万t左右,位居全国第四,以水稻、小麦、油菜、玉米秸秆为主,占秸秆资源总量的80%以上;还有少量水生植物、蔬菜残体及果树枝条等农林废弃物。自2009年江苏省人民代表大会常务委员会颁布实施《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》以来,江苏省秸秆综合利用水平已经走在全国前列。2017年江苏省农作物秸秆综合利用率达到92%,2019年江苏省秸秆综合利用率接近95%,随着秸秆综合利用率的逐年提高,未来利用的难度将越来越大。本研究通过调研江苏省秸秆综合利用途径现状及现行政策,以期为江苏省秸秆综合利用工作更好地发展提供指导意见。

1 调研过程

1.1 调研方法

通过到现场调查、走访座谈、文献查阅等方式调研秸秆利用主体、秸秆还田机械生产企业、秸秆利用高值化企业及现行政策法规,了解江苏省秸秆综合利用现状及现行政策。

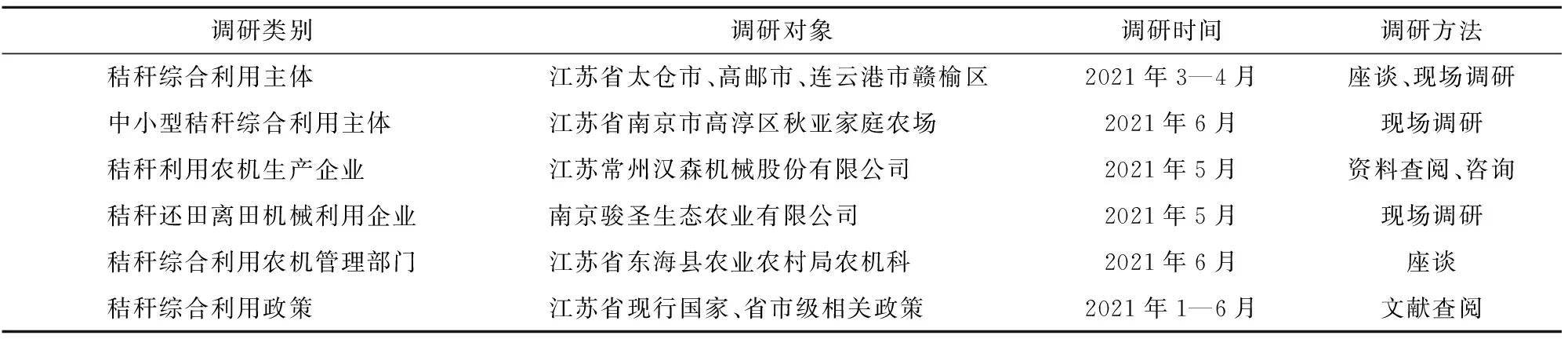

1.2 调研对象选择及调研时间

江苏省地处中纬度,南北较长,苏南、苏中、苏北秸秆资源量分布不均。为全面了解江苏全省秸秆综合利用途径现状,摸清现行政策,制定调研工作一览表(表1)。以江苏省太仓市、高邮市、连云港市赣榆区等为例,调研苏南、苏中、苏北秸秆综合利用主体;以江苏省南京市高淳区秋亚家庭农场为例,调研中小型秸秆综合利用主体;获取秸秆综合利用现状。以江苏常州汉森机械股份有限公司为例,调研秸秆还田离田机械生产企业;以南京骏圣生态农业有限公司和江苏省东海县农业农村局农机科为例,调研农机使用主体和管理部门;掌握秸秆综合利用收储运设备配备及需求。查阅文献,了解现行政策和法律法规。

表1 江苏省秸秆综合利用途径及政策调研工作开展详情

2 我省秸秆综合利用途径现状及存在问题

目前,江苏省秸秆综合利用途径已形成以秸秆机械化还田为主,以秸秆能源化、肥料化、饲料化、基料化和原料化(简称“五化”)利用并重的“1+5”模式综合多元利用格局。经过调研得知,2020年江苏省可回收秸秆的利用率已达95%,其中饲料化利用率5.1%,燃料化利用率8.6%,基料化利用率2.5%,原料化利用率1.6%,肥料化(包括秸秆还田部分)利用率77.2%;江苏省秸秆综合利用率已稳居全国前列,但还存在以下问题,可改善和提高。

2.1 全省秸秆综合利用率很高,但秸秆综合利用收益和产业化水平有待提高,秸秆产生量与可收集量之间还存在一定差距

经调研可知,秸秆直接还田可缩短运输距离,减少运输成本,是江苏省目前秸秆综合利用的主要方式,而秸秆离田后产业化应用率占比较低。 “五化”利用中,肥料化面临干物质损失大、制成肥料成本高的难题;基料化技术相对成熟但菌菇市场空间有限;秸秆饲料化产品适口性不好且长期存放易发霉变质;秸秆能源化产品市场销路不畅;能源化沼气工程投资大回收期长,多数技术仍处于中间试验阶段。产业化总体规模不大,产品价值与经济效益不高、市场竞争力不强,造成种植业主和收储业主缺乏积极性,严重制约了秸秆离田利用。

以苏南太仓市、苏中高邮市、苏北赣榆区等3个2021年中央农作物秸秆综合利用产业模式建设县级市(区)为调研对象,调研当地秸秆产生量、秸秆“五化”综合利用情况。 由表2可知,2020年太仓市秸秆综合利用率为100.00%,秸秆以稻麦秸秆为主,其产生量约为16.90万t,可收集量约为12.78万t,秸秆机械化全量还田约8.42万t,占可收集秸秆综合利用量的65%左右。高邮市秸秆综合利用率为98.30%,秸秆以稻麦秸秆为主,其产生量约为81.15万t,可收集量约为61.93万t,秸秆机械化全量还田量为54.43万t,占可收集秸秆综合利用量的88%。赣榆区秸秆综合利用率为97.03%,其中秸秆产生量为64.58万t,秸秆包括小麦、水稻、花生、玉米、薯类等,可收集秸秆量为51.75万t,直接还田利用量为24.20万t,占可收集秸秆综合利用量的47%。秸秆直接还田量占秸秆综合利用量的大部分比例。

表2 2020年3个县级市(区)秸秆综合利用情况

3个县级市(区)秸秆产生量与可收集量存在一定数字差距,秸秆综合利用率越高,差距越小;秸秆综合利用率越低,差距越大。秸秆收集工作受秸秆回收农机具现有量、农机工作条件、天气及秸秆回收时间要求等限制因素较多,主要原因是秸秆产生量与可收集量之间存在较大差距,也是目前江苏省各地区普遍存在的现象。如何缩小这一差距,将可回收秸秆尽量回收,也是江苏省目前亟待解决的一大问题。

2.2 秸秆还田离田机械保有量各区市间不平衡,秸秆还田深度不一,还田量过大对后茬作物生长及农田保护有负面影响

秸秆还田离田农用机械保有量是制约秸秆还田工作能否快速实现的重要因子之一,近年来政府把控和监管力度加大,江苏省农作物机械化装备应用发展迅速,但仍然存在各环节应用不平衡问题。通过对苏南太仓市、苏中高邮市、苏北赣榆区3个市(区)调研(表3)得知,目前全省各地区秸秆还田、秸秆回收机械保有量不一,配备率不齐,各区市秸秆收储运能力存在较大差异。太仓市年种植面积为 220.18 hm,配有收储运农机具27套,包括大中小型拖拉机960台,秸秆粉碎还田机1 322台,秸秆捡拾打捆机30台,还配有抓草、运输等机械,太仓市有13家收储服务专业合作社,收储能力为7.8万t/年,可满足全市种植面积61.03%的秸秆离田;高邮市年种植面积为933.30 hm,拥有6家收储服务组织,13套离田收集设备,年收储能力可达6.94万t;赣榆区年种植面积为804.90 hm,拥有秸秆合作社68家,收储运大户202家,秸秆经纪人458人,草编企业及大户213家,加工利用企业6家,2020年新增小麦秸秆捡拾打捆机12台,可保障赣榆区秸秆综合利用率在95%以上。

表3 2020年3个县级市(区)收储运农机设备保有量

秸秆还田影响后茬作物出苗、根系的生长,还田深度制约对后茬作物影响的程度,还田越深,对后茬作物影响越小,还田深度越浅,对后茬作物影响越大。江苏省土壤类型复杂,地块面积大小不一,须要配备多样的秸秆还田机械设备,才能满足秸秆还田工作需求。在秸秆还田利用初期,江苏省大部分选用旋耕抛撒方式,秸秆还田深度浅,平均深度为5~10 cm,秸秆还田用量大,频度高,长年还田对后茬作物生长带来很多不利影响;如土壤大空隙变多,不利于作物扎根;种植后茬作物用种量大,出苗率低;农田碳氮比失衡;并显著增加田间杂草发生概率。常年秸秆全量还田,秸秆中含有丰富的N、P等营养元素,大量还田,作物来不及对其吸收利用;大量过量还田还会造成秸秆腐熟过快,短期内释放大量可溶性有机碳(DOC)及氮磷,特别是还田初期农田排水或遇到暴雨,极易增加田间径流DOC和氮磷含量,造成农田面源污染。

2.3 秸秆还田后对土壤、作物和环境等多元效应的基础研究薄弱,蔬菜秸秆综合利用也是秸秆综合利用的一部分,须引起重视

秸秆还田虽然已经在生产上大面积应用很长时间,但秸秆还田后对土壤、作物和环境等多元效应的影响及相关机制研究还很缺乏;目前已有的研究大多针对秸秆还田单方面的效应开展,多目标协同下的秸秆还田技术相关基础材料匮乏,研究严重滞后。如何利用好秸秆资源,让资源仅是资源,而不是另一污染源,是当前亟待解决的问题。

目前秸秆综合利用途径和政策,一般针对的都是大宗农作物,对蔬菜秸秆的综合利用很少提及。江苏省政府农业相关部门和部分科研单位已开展相关项目,开始关注并进行蔬菜秸秆综合利用方面的研究,但还未带动地方各区市对蔬菜秸秆综合利用的关注。

江苏省蔬菜种植面积约133.33万hm,秸秆年产量可达3 000万~4 000万t,但利用率不足30%。蔬菜秸秆含有大量的有机质和氮磷钾养分,是巨大而宝贵的养分资源库。如果随意堆放,则会造成病害传播和环境污染。但因蔬菜植物品种多样性,蔬菜秸秆木质化程度不一;且蔬菜栽培过程中会大量使用塑料膜、扎绳等材料,秸秆中会参杂大量塑料制品残余物等,造成蔬菜秸秆处理利用难度远高于粮食作物秸秆。如何高效低成本处理与利用好蔬菜秸秆与尾菜这类废弃物资源,已经成为当前农业生态环境治理迫切需要解决的重大难题之一。

2.4 秸秆综合利用相关政策及管理体制机制滞后于现行发展

近年来,江苏省陆续颁布实施《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》《省政府关于全面推进农作物秸秆综合利用的意见》《江苏省农作物秸秆综合利用规划(2010—2015年)》《江苏省2017年农作物秸秆综合利用实施指导意见》《江苏省高标准农田建设规划(2019—2022年)》等一系列秸秆综合利用相关政策,引领和保障了江苏省秸秆综合利用率走在了全国前列。目前,江苏省的秸秆综合利用补贴面积和金额从2007 年的 2.47 万 hm和 389 万元发展到 2019 年的280 万 hm和8.8 亿元。江苏省秸秆综合利用补贴政策也由2015 年前全部是机械化还田补贴,发展至2015 年开始除秸秆还田外,还包含其他秸秆综合利用方式,但比例较小,且分苏南、苏中、苏北3个档次。苏南地区补贴最少,苏北最多,江苏省秸秆综合利用补贴现已基本稳定,由最初的全部由省财政划拨资金补贴转变为省财政资金不够的由地方财政补足,保障秸秆综合利用补贴资金发放到位。但在秸秆创新研发终端高值化附加产品研发及激励秸秆综合利用创新利用方面的政策还较少,很难调动秸秆综合利用主体积极性,制约秸秆综合利用产业化发展。

3 江苏省秸秆综合利用途径发展建议与策略

3.1 制定新政策,鼓励和刺激秸秆终端高值化产品创新与研发,提高秸秆离田利用率和产业化水平

产业化水平的提高关键在末端产品。产品创新研发的动力关键在政府扶植、政策鼓励、经济支持。江苏省是经济大省,也是秸秆综合利用强省。建议由江苏省科学技术厅、江苏省农业农村厅等政府部门牵头组织,制定新政策,通过项目竞争性申报或定向委托科研院所、生产企业等联合攻关形式,培育相关秸秆综合利用高新技术企业;鼓励终端高值化产品的创新与研发,产品具有适用性广、实用性强、可信度好、利用价值高、价格便宜等特点;或结合区域优势,创新秸秆综合利用产业链;刺激终端产品的使用和消费。终端产品附加值高,市场占有率高,秸秆综合利用产业化水平提高,进而带动我省秸秆离田利用率提高,改变现在秸秆综合利用现状。

3.2 政府扶持,推进秸秆收储运体系和社会服务体系建设,提高单位面积内秸秆还田离田机械配备量

秸秆利用农田机械保有量是保障秸秆还田和离田利用工作的基础。(1)创新运营模式,推进秸秆收储运体系和社会服务体系建设,成立农机专营合作社;(2)加大资金投入,和政府农机具补贴,确保秸秆综合利用农机具的保有率,保证秸秆综合利用率稳定;(3)培养秸秆收储运和还田等新型务农人,缩短秸秆收集时间,进而缩减秸秆产生量与可收集量之间的差距;(4)引进新设备,更新原有旧设备。如连云港东海县目前正在试用的从山东、河南等地引进的铧式犁、三铧犁,在147 kW农用拖拉机牵引下,可将秸秆翻耕深度从以前的 5~10 cm 增加到15~20 cm,可大大减少秸秆还田对后茬作物的影响。该机械在拥有大面积农田的农场或合作社等利用较好,在拥有小面积农田的农户个体和小面积田块时,可更换为用马力较小的拖拉机牵引,同样能达到深耕目的。

3.3 加强基础研发,统筹提高秸秆还田多元效应,减少秸秆还田可能带来的农田面源污染问题

选择典型种植模式和还田区域建立监测网点,以土壤肥力、作物产量品质和环境效应为关注重点,开展秸秆还田长期、定点的监测研究,获得土壤-作物-环境三方共赢的秸秆还田技术,建立示范和应用基地,制定区域性秸秆还田技术规程,建立江苏省秸秆还田效应监测数据库。

3.4 完善政策,制定蔬菜秸秆综合利用管理机制,促进秸秆综合利用全面发展

加快制定蔬菜秸秆综合利用政策,建立蔬菜秸秆综合利用补偿与监管机制,完善创新、激励机制,确保江苏省秸秆综合利用工作全面发展。

4 江苏省秸秆综合利用途径发展较好模式

小中型企业,可根据生产实际,探索适合自己的发展秸秆综合利用模式。南京市高淳区秋亚家庭农场承包土地35 hm,其中约15 hm用于稻麦轮作,约20 hm用于有机农产品种植,在保障粮食生产确保粮食安全的前提下,摸索出了夏季稻鸭共养、秋季水稻秸秆全量还田、冬季绿肥种植的发展模式,全年农场收益约9万元/hm。该模式将1年2茬改为1年1茬,既减少了人力成本、农田肥料投入、秸秆产生量,降低了农业成本,又可以生产优质高值农产品,还能给予土壤生态恢复较长的缓冲时间,保障土壤肥力,保护土壤环境,值得家庭型小农场借鉴。

以主要模式带动次要模式,提高终端产品附加值,根据实际需要建立适合自己的秸秆综合利用产业链,全面实现可收集秸秆综合利用率100%,总体产业化水平较高,太仓市在秸秆综合利用方面已走出适合自己的道路。近年来,太仓市结合当地经济发展实际,在大力推广秸秆机械化还田基础上,积极探索秸秆多种形式利用新途径。在以苏州金仓湖农业科技股份有限公司为首的企业带动下,逐步建设肉羊养殖场、组建秸秆收储运服务体系、秸秆有机肥生产体系等,形成了“稻麦种植-秸秆收集制饲料-肉羊养殖-羊粪制肥-稻麦种植”的农业循环框架模式,建成了适合当地秸秆综合利用的产业链闭环。离田秸秆综合利用形成了以饲料化为主,肥料化、基料化为辅的格局,总体产业化水平较高,实现终端产品高质化,收益较好,值得其他地区借鉴。