城市公共交通服务水平研究回顾和展望

2022-03-02毛保华王敏何天健陈海波

毛保华,王敏,何天健,陈海波

(1.北京交通大学,a.中国综合交通研究中心,b.综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室,北京100044;2.利兹大学,交通研究所,利兹LS2 9JT,英国)

1 服务水平概念

服务水平(Level-of-Service,LOS)是评价交通系统所提供的运输产品质量的重要指标,研究服务水平的目的是确定交通设施合理的设计标准,寻求进一步改善交通产品质量,提高产品竞争力的方法。进入20世纪中叶以来,随着全球城市化和机动化的发展,各国均致力于改善城市地区交通系统尤其是公共交通系统的服务水平。美国公共道路局(Bureau of Public Roads,BPR)1950年第1 版的“公路能力手册”(HCM)较早给出了公路与城市道路通行能力的分析[1],界定了道路“能力”的3 个层次,即基本能力(Basic Capacity)、可能能力(Possible Capacity)和实际能力(Practical Capacity),而实际能力是确定“可接受的服务质量”的前提。1965年的第2版[2]明确了服务水平的含义,即“服务水平是一种对速度、旅行时间、交通中断、自由度、安全性、驾驶舒适性及运行费用等交通运营的各种相关要素的定量评价”,并给出了A~F六级服务水平的界定,这奠定了全球交通运输行业服务水平分级和研究的基础。该版本还补充了高速公路与有信号交叉口的内容。1985年美国运输研究委员会(Transportation Research Board,TRB)出版的第3 版采用了便于动态更新的活页版[3],补充了许多关于不同运输方式如公共交通、行人与自行车通行能力研究的成果,强化了多方式服务水平概念。该版手册的一个重要贡献是提供了能力与服务水平计算的软件包,减轻了手工测算能力与服务水平耗时长的问题。2000年第4 版进一步完善了地面巴士的内容,增加了行人密度、自行车障碍影响等章节[4];2010年第5版补充了公交服务水平的测算方法,开始强调自行车与行人等多方式服务水平概念[5],其篇幅也达到了3000多页。此后关于交通系统服务水平等领域的研究受到更广泛的重视[6]。

值得指出,美国联邦公路管理局(FHWA)、国家科学院(NASEM)和全美洲际公路与运输协会(AASHTO)1962年开始组织实施的国家公路协作研究计划(NCHRP)对公路规划、设计、建设、运营与维护开展了广泛研究,目前由美国国家科学院下的运输研究委员会(TRB)管理、联邦运输部和联邦公路管理局等机构联合资助,其领域也扩展到公共交通(TCRP)、机场(ACRP)、货运(NCFRP)、防灾物资(HMCRP)与铁路(NCRRP)等领域。该计划的成果在每年一度的华盛顿TRB年会上交流,全球参会的工程技术人员与学者超过7000人。这些研究支撑了交通运输领域相关标准与规范的形成,成为各国交通设计与管理的重要参照。

“公路能力手册”第2 版界定的交通系统服务水平概念主要基于道路机动车驾驶员感受到的驾驶条件,更多地考虑了流量、行车速度、交通中断、驾驶员操纵自由度、安全性以及车辆运行费用等对通行能力的影响[7];这为确定与需求规模对应的道路能力设计标准奠定了基础。以后的研究更多地兼顾了其他运输方式出行者的体验,如Botzow[8]研究了公共交通出行方式的各类服务质量评价指标,分析了公交出行者可直接感知的变量,包括全程出行时间、全程延误与舒适度评价指标,并具体提出了六级标准分类值的建议。Fruin 等[9]研究了行人设施设计方法,他们认为此前采用了最大能力等级,实际上步行空间严重受限时行人流的能力几乎是不变的,且这也不代表舒适环境。该文从不同行人集中度环境研究了流量、速度与人的便捷性问题,提出了通道与楼梯条件下6 个服务水平的划分。Roess等[10]在1965年版高速公路服务水平及标准基础上,提出了一种考虑密度的方法,据此提出了考虑密度参数的高速公路服务水平修正的标准值建议。Huff等[11]研究了2010年版HCM中行人与自行车服务水平计算及分级方法,从可操作角度分别对交叉口、路段、子路段和设施这4 部分提出了道路设计方案中行人与自行车者服务水平设计方法,这也是HCM中多方式服务水平(MMLOS)设计的组成部分,为工程师在设计时提供了便利。

随着城市道路设施水平的提高,有更多的非驾驶员使用道路,城市道路的设计也需要考虑更多方式出行者的利益。Dowling等[12]研究了城市道路设计中小汽车、公共交通车辆、自行车与行人这4 种方式的服务水平计算方法,从设计角度提出了有信号城市道路上如何满足这4 种方式的服务水平要求。关于公共交通服务水平,他们认为可以从步行和公交出行效率两方面测算;并调查提出了7方面影响因素,即起点距离、终点距离、频率、可靠性、驾驶友好性、座位可用性与出行时间。最后推荐服务频率(发车间隔)、出行时间(速度)、拥挤度、可靠性(正点率)、站点布局与步行设施作为公交服务水平模型的变量。Green 等[13]结合澳大利亚的调研,从出行效率、安全性、可达性、信息服务与便利性分析了包括机动车用户、公交用户、货车用户、行人与自行车者这5类道路用户的感受,从网络角度研究了规划、投资与运营一体化视角下的服务水平评价理念,目的是促进道路交通网络规划、投资决策与运营计划这3个层面的整体优化,使道路空间设计更加合理。

关于公共交通领域较早的专题研究是1987年TRB专题213“公共交通研究的新方向”,该领域后来的扩展研究形成了1992年正式启动的“公共交通协作研究计划(TCRP)”,其领域包括规划、服务设计、设备设施、运营、维修、政策、人力资源与管理实践等。实际上,启动TCRP计划也是1991年冰茶法案(ISTEA)的一部分。该计划的成果1999年形成了第1 版的“公共交通能力与服务质量手册”(TCQSM)[14],其中包括一整套关于巴士、轨道交通及相关设施服务能力评价方法和基于旅客观点的服务质量评价框架;也支撑了2000年版HCM相关部分的内容。2003年第2版增加了轮渡、需求响应式公交、残疾人交通以及公交枢纽“P+R”设计等内容。2013年的第3 版[15]根据对美国与加拿大部分用户的反馈补充了第2 版发布以后公共交通领域取得的实践与理论研究成果,从非技术用户角度强化了服务质量理念。例如,增加了对低地板车辆、多动力源车辆以及快速公交(BRT)、有轨电车与轻轨系统应用的分析,考虑了出行需求属性、交通需求管理政策、土地利用密度、出行过程中不同环境下出行者时间价值等对服务质量的影响;增加了服务质量改善对投资及运营费用的潜在影响。不过这一版取消了服务水平分级的字母描述,原因是有人反映A~F与学习成绩划分太关联;当然也有工程师与非技术用户反映细至6 级的服务水平的解释在实际工作中有些困难。总的来看,这个版本强调面向更宽泛的用户,在专业化的同时也更加科普化,因而篇幅也达到了近800页。

总的来看,HCM 系列早期的服务水平更多强调道路对机动车用户的服务水平,其分级标准也着眼于道路设计层面。后来的研究虽然拓展到了多方式服务水平,但注重的依然是交通系统设计问题。20世纪后期,随着能源危机、交通污染和道路交通拥挤的加剧,各国更重视公共交通发展,公共交通出行者的感受[16]、公交运营服务指标评估[17]、公交服务质量改善方法[18]受到关注,服务质量的涵义也从设计拓展到了运营领域[19]。一般认为,影响小汽车服务水平的最显著因素是饱和流率、车流量与路段长度;而行人对车流量、街道停车更敏感,自行车骑行者对路面质量最敏感。公共交通出行者关注的则是车内空间、发车频率、车速和准时性[20]。

交通系统的服务水平与通行能力是一个对偶概念,后者是交通供给指标。服务水平的提高往往意味着需要付出运输能力损失或运营成本增加的代价,服务水平设计因此成为交通设施建设标准研究的一个重要课题。

2 公共交通服务水平的要素内涵

公共交通出行涉及的要素,除了基础设施物理网络建设之外,还涉及众多运输组织因素。拥有好的基础设施不意味着拥有好的公交服务质量。有路而缺乏满意的运输服务效率、公交车辆准点率低、换乘不便、过于拥挤等引发的不舒适等严重影响了公共交通出行服务体验[21]。我国城市人口密度高,公共交通在城市综合交通系统中发挥着重要作用,如何设计打造高服务水平的公交服务产品、让公交对出行者有足够的吸引力已成为目前亟待研究的课题。

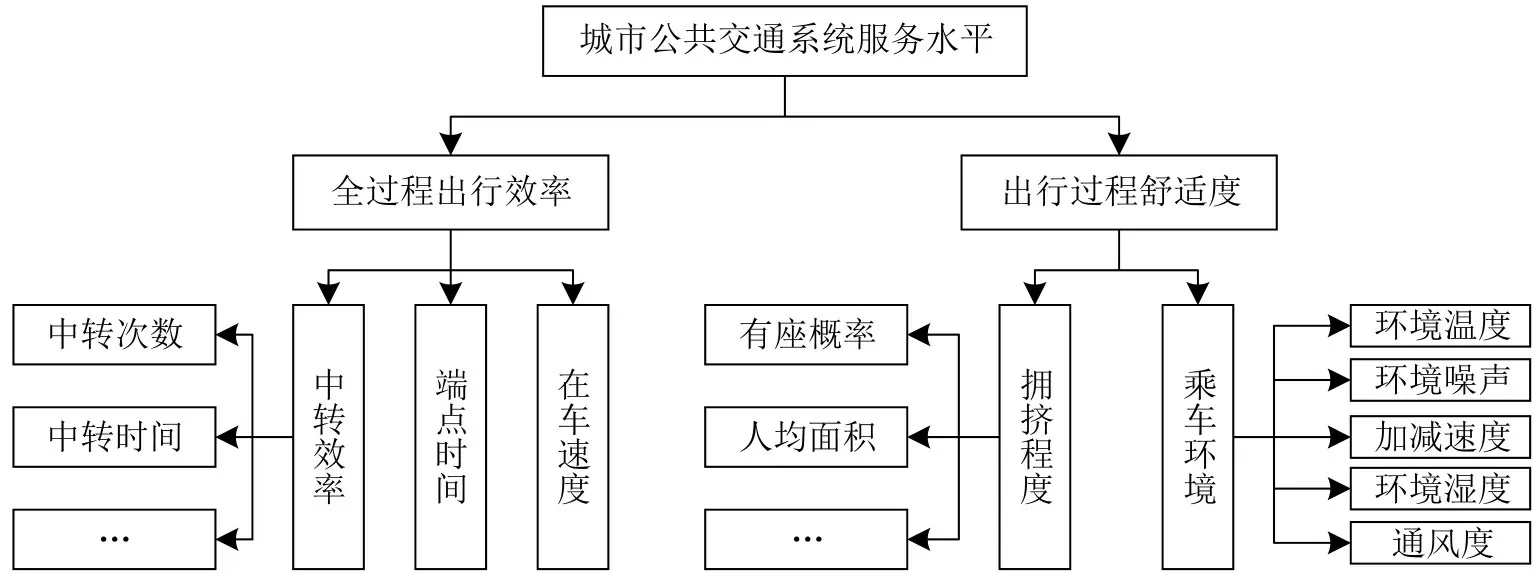

与小汽车等个人出行方式出行过程相对简单不同,公共交通出行涉及更多环节、更多子过程,其服务水平涉及的要素包括与全程出行效率相关的出行速度、延误时间以及与出行者感受到的舒适度相关的因素,如加速度、温度、通风和噪声等。公共交通系统服务水平构成因素可用图1描述。

图1 城市公共交通系统服务水平的构成要素Fig.1 Elements of urban public transport system LOS

可以看出,公共交通系统服务水平的要素分为两大部分:一是效率要素,二是舒适度要素。决定全过程出行效率的因素多数关联于运输产品设计,如在车速度关联于车辆技术,端点时间(出行链起讫点消耗时间)与中转效率关联于发车频率(间隔)与换乘设计;这些因素客观性较大,直接关联于物理网络的设计标准(建设投资)与运营成本。另一方面,出行过程舒适度主要关联于出行者主观感受,它与出行者的个人属性密切相关,机理更加复杂。Botzow 研究[8]认为,在满足安全性约束条件下,速度和延误因素决定着公共交通服务水平的40%,而与舒适性相关的因素决定着另外60%。

3 公共交通系统服务水平的评价与分级

用户体验评价是公共交通服务质量评价的重要组成部分。TCRP报告[15]提出了公共交通服务水平评价的19 个指标,涉及服务可用性(覆盖率)、服务频率、旅行速度、可靠性、车站等待时间、安全保障、价格及其承载力、换乘组织、舒适性(包括拥挤度、噪音、温度、空气质量、清洁度等)、信息服务、服务友好性等方面。总体上,这些评价可以分为两部分(图1):一是以运输效率为主的客观评价[22],二是以感受调查和分析为主的主观调查;后者又可分为单项指标感受调查(如地铁车站扶梯服务水平[23]、不同服务属性的感受[24]等)和总体满意度调查(如多层级评价[25]与多指标感受评价[26]等)。据澳大利亚PwC 在悉尼等4 城市对2000 余名居民组织的一项调查,居民选择公交出行的前三位理由分别是环境友好、不畏堵车和经济性[27]。不过,关于主观感受的研究存在一些争议,Friman等[28]通过对斯德哥尔摩等6 个欧洲城市6021 名被调查者的调查研究了公交服务客观行为度量与出行者感受到的主观满意度之间的关系。他们发现,用户的主观评估与交通设施的客观条件存在差异,两者在许多方面差距甚大。

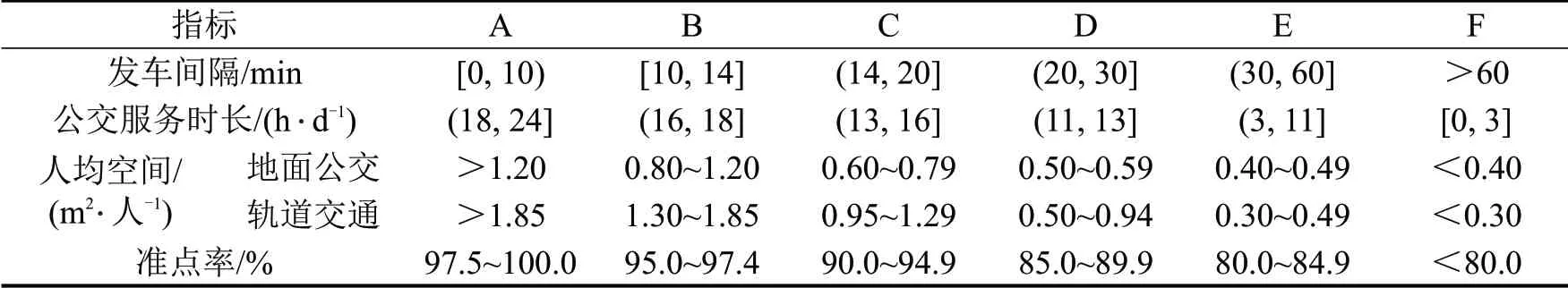

服务水平分级既是指导交通系统建设的依据,也是决定运营服务竞争力的基础,服务水平分级离不开服务质量的评价。尽管各国的具体分级边界有所不同,但美国运输研究委员会发布的“公路能力手册”(HCM)六级分类方法和“公共交通能力与服务质量手册”(TCQSM)等已成为许多国家制定服务水平分级与评估的基本参照系。表1 描述了HCM 2000版部分重要影响因素的分级值。

表1 HCM 2000推荐的不同指标分级标准Table 1 Different index classification standards recommended by HCM 2000

可以看出,上述评估指标的取值是以经济比较发达、人均资源丰富、个性化交通占比相对高的北美地区城市交通系统为参照的。对人口稠密、公交流量较大的亚洲各国的城市交通系统未必适用。欧洲人均资源不如北美,公共交通系统较北美相对更为发达。以英国为例,其公共交通系统服务水平的分级较美国更低一些,尤其是在高峰期。道路设计中的可接受标准按能力的85%确定,大致相当于美国服务水平的D与E级。多数情况下,服务水平按流量与能力之比(v/c)确定。由于对D、E、F 定义不多,有时将服务水平的分级缩少到A~D 四级,A与B代表能自由移动的交通,能力利用率在85%以下;C 级的利用率在85%~100%,D 级超过100%。对繁忙的城市道路,有时D 与E 甚至也是可接受的。无论在城市间运输还是城市通勤交通,日本的公共交通系统中铁路都起着不可替代的作用。日本是公共交通服务水平较高的发达国家,有7个城市有地铁,还有几家市郊铁路是私营的;其公共交通的关注点主要涉及便捷性、舒适、安全性与对列车的依赖性[29]等方面。

民航领域两大组织国际民航联合会(IATA)与国际民航委员会(ACI)2014年颁布了第10版的“机场发展参考手册”(ADRM)[30],该综合指南中的服务水平概念为新航站楼的规划和既有航站楼的运营行为评价提供依据。修正后的服务水平考虑了空间、等待时间和负荷,分为“超前设计、最优设计、准最优设计和非标准设计”这4级。最优设计为推荐设计标准,主要考虑了4 方面的要求:一是提供足够的空间与舒适的环境容纳全部必要功能;二是稳定客流条件下的等待时间在可接受范围;三是整体良好服务下的投资与运营成本在合理水平;四是运行的经济性(收费)与乘客期待相符。考虑到不同区域经济发展水平的差异,最优设计下的空间、等待时间与负荷等相关指标考虑了一定的取值范围。

我国城市人口密度高,道路交通、公共交通普遍比较拥挤,运输能力与服务水平间的关系研究备受关注。例如,设备能力利用率影响着供给质量中的拥挤、延误以及晚点恢复能力[31],而我国较高的车辆定员标准直接关联于车厢拥挤度[32],大容量城市公共交通系统的能力利用率问题[33]也深刻影响着运输服务的可靠性[34]。另一方面,对我国城市公共交通系统的服务水平如何评价和分级也是一个重要领域,如杨晓光等[35]分析了出行时间、成本与体能消耗对出行决策的影响,提出了公交运行服务质量评价的三维架构与系统边界。徐以群等[36]参照美国的六级分类标准提出按照平均发车间隔、全日营运时间、承载率、站点覆盖率、出行时耗等将我国城市公共交通服务水平简化为优秀、合格与不合格三级的建议。

我国城市交通系统的规划与运行管理分属不同部门,关于公共交通硬件的建设与设计虽有一些参考规范,但在公共交通系统服务水平领域还没有达成共识。

4 我国公共交通服务水平的研究与实践

过去40年来,我国城市化与机动化发展迅速,在城市地区优先发展公共交通是政府与行业的重要共识[37]。2004年,建设部发布了《关于优先发展城市公共交通的意见》,将优先发展城市公共交通作为提高交通资源利用效率、缓解交通拥堵的重要手段。2011年,交通运输部发布《关于开展公交都市建设示范工程有关事项的通知》,开启了公交都市建设工程。2013年初,《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》出台。到2021年7月,已有35个城市获得“国家公交都市建设示范城市”称号。

1995年颁布的《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220-95)是较早从设计层面对包括公共交通在内的城市交通设施的设计进行规范的文件。尽管没有提出城市公共交通服务水平概念,但该规范从规划层面提出:针对不同人口规模城市,高峰期间乘坐公共交通方式的居民95%不应超过的最大时耗标准等服务指标。例如200 万以上人口乘坐大中运量快速轨道交通公共汽电车的乘客时耗为60 min;公共汽车的运送速度应能达到16~25 km⋅h-1、发车频率应能达到60~90车次⋅h-1、市区公共汽电车的站间距应在500~800 m 等。该规范还规定了自行车道、步行设施等的设计标准。该标准2019年被《城市综合交通体系规划标准》(GB/T 51328-2018)取代,新版标准更新了一些参数。

关于公共交通系统服务水平,还有其他规范提出了一些相关指标。例如,《城市道路交通管理评价指标体系》(2005年版)提出了不同规模城市的公共交通车辆安全运行间隔里程、车辆平均运营速度、公共交通车辆准点率、公共交通可达时间等指标的分级参考标准。《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008)明确将6人⋅m-2定为车辆内部站立人员密度定员标准。《地铁设计规范》(GB50157-2013)提到了运行间隔和运行速度等体现服务水平的指标。《城市公共汽电车客运服务规范》(GB/T22484-2016)规定了线网通达性、车辆服务能力、服务可靠性、舒适性、安全性等指标的最低要求。《城市轨道交通线网规划标准》(GB/T50546-2018)根据站立密度将城市轨道交通车厢舒适度服务水平由高到低分为A~E 这5 个等级,其中,A 级标准为站立密度在3人⋅m-2以下;并规定普线平均车厢舒适度服务水平设计标准不宜低于C级(站立密度在4~5人⋅m-2),快线平均车厢舒适度设计标准不宜低于B 级(站立密度在3~4 人⋅m-2);当线路客流方向不均衡系数大于2.5 时,平均车厢舒适度标准可适当降低。《城市轨道交通运营技术规范》(GB/T38707-2020)对城市轨道交通线路运营时间、高峰期发车间隔、列车速度等运营管理指标做了最低限制。交通运输部2013年印发了包含30 个指标的《公交都市考核评价指标体系》,作为考核评价公交都市建设水平的重要依据。《城市轨道交通运营指标体系》(GB/T 38374-2019)规定了城市轨道交通运营指标体系的构成、内容、指标定义及计算方法。

不过,这些规范未明确地界定公共交通服务水平概念和服务水平等级参考准则。公交运营商应提供怎样的服务水平,或应将出行服务改善到什么标准仍缺乏统一的指导依据。部分城市在应用中进行了探索,例如北京地铁将拥挤度分为舒适、较舒适、轻度拥挤、拥挤这4个等级,2018年就开始为乘客提供了线上实时查询区间拥挤度信息的服务手段。

单位面积承载人数或人均利用空间是量化拥挤度的常用指标。通过乘客调查一般可以获得乘客对拥挤度指标的期望标准,这往往与当地的社会经济因素、交通发展阶段等相关。研究表明,发达国家乘客对服务水平的要求更高。例如,印度公交最高乘客舒适度标准是每坐席小于等于1.5 人,美国是每坐席0~0.5人[20]。我国北京地铁车站通道服务水平阈值下限低于美国相关标准,且男性乘客和女性乘客的感知结果存在差异[38]。表2给出了我国几个拥挤度水平研究调研结果与美国“公共交通能力与服务质量手册”(TCQSM)按拥挤度水平定义的服务水平分级标准。

表2 基于人均占用空间指标的拥挤度水平Table 2 Crowding based on indicator of space occupancy per capita(m2⋅人-1)

可以看出,我国地铁行业的服务水平参数阈值低于美国,这体现了国情差异。我国公共交通服务水平的研究经历了从强调能力、频率、速度(时间)、正点率等客观度量指标,到全面强调乘客主观感知的转变。实际上,公共交通作为一个涉及多种出行方式的复杂网络,其负荷的变化具有显著的时变特征[33]。从改善乘客出行体验角度出发,通过创新时间与空间维度的运输组织方法促进负荷的均衡化[40],同时降低公交企业的能耗等运营成本[41]是公交运营组织工作优化的重要方向。

总的来看,服务水平是定量描述乘客接受“公共交通服务”过程中体验的一个综合性指标。本文认为,公共交通运营层面“服务水平”的内涵更为复杂,需要深入研究。具体体现在以下3 个方面:首先,负责提供公共交通服务的系统本身是一个复杂的网络系统,乘降车站、换乘枢纽、步行通道甚至照明环境等均可能具有重要影响[42],其控制与管理流程较一般的单环节服务系统更难以驾驭。其次,接受服务的出行者具有更加发散的多维(多目标)体验特征[43],这也是目前部分城市只能借助乘客满意度调查来开展评估的理由[44]。第三,运营层面的服务水平改善机理复杂,部分因素甚至源于规划与建设方案,仅靠运营阶段的组织管理改善方法可能面临过高经济代价或其他安全风险。

5 公共交通服务水平改善的难点

研究公共交通服务水平有两方面的目的:一是通过提高公共交通服务水平来提升公共交通相对于私家车等非公共交通的竞争力,扩大公共交通的市场份额,改善综合交通结构:二是通过服务水平的研究,发现提高公共交通服务水平最经济、最有效的途径,降低公交企业的运营成本,提升公共交通系统建设与发展的综合效率。

服务水平问题涉及两个主要阶段:一是规划、设计与建设阶段,这个阶段尽管时间不长,但它是系统形成的过程,决定了服务水平的主要部分;二是运营过程,是系统直接为用户提供服务的、长期的过程。服务水平要素中,涉及物理设施设计与建设的多数因素属于第1 阶段,而与设备更新、运输组织和管理有关的部分因素属于第2 阶段。这个阶段虽是后端,但直接面向用户,而且持续时间更长。如前所述,服务水平与运输能力是一个对偶问题。服务水平的提高往往意味着或付出运输能力代价,或直接增加系统投资。服务水平改善的方法与路径如图2所示。

图2 服务水平改善的方法与路径Fig.2 Methods and approaches to improve service level

从前述分析不难看出,改善服务水平是一项复杂的系统工程,其难点主要体现在:

(1)公共交通系统服务水平是一个综合性指标,涉及的因素十分复杂。这些因素中,既有客观因素,也有主观因素;而客观因素中依然包含一些主观评估特征。这给服务水平的评估与分级带来了不确定性,也直接影响了区域差异较大的我国城市在服务水平评估与分级等领域形成共识。不过,HCM用不带质量倾向的字母A~F描述的六级较细分类方法给了我们一个启示,为不同地区采用适用的服务水平标准提供了可能。

(2)服务水平改善涉及的环节众多。公共交通出行是各类城市交通出行方式中最复杂的出行过程,其本身还涉及步行甚至自行车交通。对于已有轨道交通运营的40 多个城市来说,轨道交通出行本身实际也涉及地面公交。公共交通服务水平的“木桶效应”使得其改善必须从公共交通全出行链的一体化角度入手,这显然增加了相关工作的难度与复杂性。

(3)服务水平改善具有诸多前提条件。服务水平的形成既有运营要素,也包含规划与设计要素;其改善是一项具有战略(超前视角)特征的工程。同时,作为一种公益性服务,公共交通市场在大多数区域不具备盈利条件,其服务水平的改善需要来自政府的支持与投资(补贴),因而实际上是一种政府(全局)行为。这种战略性的、全局性的规划与决策更加复杂。

6 结论、展望与建议

6.1 研究结论与展望

我国公共交通服务水平的研究与实践经历了从强调客观度量指标到强调乘客主观感知的转变,但目前仍面临服务水平内涵评估、测算方法等方面的不足,城市公共交通发展任重道远,服务水平的研究前景广阔。总的来看,近期值得深入研究的领域如下。

(1)公共交通运营服务水平内涵及其评估

早期偏重交通规划与设计的服务水平概念重点在于明确一条街道(线路)、一个车站的设计方案能支撑实现什么样的服务水平标准;例如,待设计的街道上机动车行驶能达到什么服务水平?自行车骑行者能达到什么服务水平?行人能达到什么服务水平?后来的多方式服务水平(Multi-Modal Level of Service)实际上仍是针对某特定设施的。这某种意义上是一种空间分配设计及其协调过程。运营层面的一次公共交通出行服务是由一个过程组成的,它本身就涉及多种方式,如图3所示。

图3 一次公交出行过程及其服务水平Fig.3 A public transit trip process with corresponding LOS

可以看出,上述过程涉及步行、地面公交与轨道交通,而地面公交与轨道交通本身就可能包含多条线路、多个运行区间。该“一次公交出行过程”的服务水平是由各个不同环节(阶段)的出行者体验决定的,较街道规划具有更大的复杂性。与其他方式的服务水平相比,公共交通服务水平还具有如下两个特点:

①公共交通服务水平具有“木桶效应”。公共交通出行服务水平的评价是基于出行者感受的,而这种感受显然是针对出行全过程的一种评价;公共交通出行过程中任何环节的低服务水平将降低该“一次公交出行过程”的服务水平。因此,“一次公交出行过程”的服务水平实际上是由最低服务水平环节(即最坏体验)决定的。

②公共交通服务水平受步行环境等其他因素影响。我国目前关于公共交通出行是按“主出行方式”统计和评价的,公共交通出行方式肯定伴随两端的步行甚至部分自行车出行段,即常说的“最后一公里”;这些出行环节的服务水平显然也是运营层面公共交通服务水平的组成部分,因而也应该纳入公共交通服务水平的整体考察范围。(2)公共交通系统服务水平的差异化测算方法从运营层面看,公共交通出行规模越大,涉及的方式越多,换乘系数越大。除少数特大城市外,北美发达国家的城市居民出行主要依靠个人交通,这与亚洲甚至欧洲的情况都有所不同。Bullard 等[45]在研究德州公共交通服务水平指标时认为应涵盖8个方面,即描述站点覆盖水平的可达性、体现出行效率的出行时间、服务的直达性、非预期延误、服务频率、服务可靠性、旅客密度与旅客舒适度,这基本涵盖了一般的要素。对一个城市来说,公共交通出行过程是由多方式共同完成的。即便考虑某一种方式,它也足以构成一个网络。城市交通需求与供给固有的时间、空间不均衡性注定网络的各个局部具有不同的服务特性指标[33],如负荷(拥挤度)、行车间隔、等待时间甚至速度。图4(a)、(b)是两条地铁线路全日各列车在全线不同区间的满载率分布[46]。图5 为某时间段列车负荷的均值与标准差率,虚线代表系统服务水平等级划分阈值线[33]。

从图4可以看出,列车在不同区间的负荷是动态变化的,乘客的车厢拥挤度体验决定于其经过的相关区间的列车负荷。据统计,北京地铁5 号线2014年按区间粒度统计的全天平均负荷仅为26.4%,比较拥挤的时段与区间是为数不多的。从图5 可以看出,列车的负荷度也是时变的,无论就列车还是就某区间、某时段的服务水平而言,传统的按均值测算负荷,进而确定其服务水平的方法并不能全面反映乘客体验。在研究系统总体服务水平时,既有的静态评估指标或加权总体指标模型掩盖了系统中服务质量不均衡分布的事实,典型的如拥挤度。王敏等[40]结合公共交通网络运行动态变化的特点,考虑服务分布的不均衡性,建立了均值、标准差率二维指标模型,可以更恰当地评估服务质量分布。

图4 北京地铁线路全天列车负荷分布Fig.4 Whole day train load distribution of Beijing subway lines

图5 地铁列车区间负荷均值与标准差分布Fig.5 Train load distribution of mean and coefficient of variation

因此,分散在网络不同部分的众多出行者实际体验到的服务水平显然具有很大的差异性,这给整个网络抑或运行系统服务水平的整体评估带来了不确定性。

(3)服务水平的满意度调查方法

由于公共交通系统运营层面服务水平的客观评价在数据取样以及测算方法等方面均存在较大困难,许多城市采用以抽样调查为基础的乘客满意度评价方法。通过调查获取乘客在公共交通出行过程中的主观感受来确定公共交通的服务水平。

乘客调查法相对容易实施,可以通过网上在线组织。然而,调查法实际上经常存在样本量少、样本代表性不足等问题。一方面,公共交通客流需求具有时变特性,运营商提供的运营方案随需求变化,高峰、平峰、收发车及夜间等不同时段乘客的感知和体验显然差异较大,这导致不同时间、空间范围的调查结果可能不一致。另一方面,由于社会经济水平、出行习惯差别等原因,不同乘客对公交服务质量的认知存在差异。例如,Huo 等[47]将公交乘客区分为“冷静”“焦虑”两类,发现“焦虑”类乘客对同等级候车时间指标的阈值更低,运行速度指标的阈值更高。

由于抽样调查难以得到一般化的结论。这使乘客调查法难以作为有效的服务水平评估方法,多数情况下作为分析公共交通系统服务存在问题的重要手段,或作为服务水平分析的辅助方法。在开展抽样调查过程中,未来应重点注意以下两方面的问题。

(1)关注被调查者行为体验与其相关特征指标的差异化分析。如前所述,影响公共交通出行被调查者的因素众多,其行为反应可能存在诸多关联性后果。通过关联性分析消除与公共交通服务水平本身无关的影响是正确认识公共交通系统运营服务质量的关键。

(2)建立基于公共交通出行大数据、客观与主观相结合的服务水平评估系统。我国信息技术与系统的建设和发展为各类调查提供了更多、更现代化的手段。未来结合大范围数据抽样,通过建立多数据源的属性与校核分析,可望得到更真实可信的公共交通服务水平的评估结果,为改善公共交通服务质量提供依据。

6.2 推进服务水平改善的发展战略建议

目前我国公共交通发展正处于从重视数量与规模向强调服务质量和效率转变的时期,要避免问题曝光后才仓促应对的被动局面,需要充分重视、超前研究公共交通系统服务水平理论与方法问题,将服务水平作为推进公共交通运行质量与效率建设战略的抓手。具体来说,当前应该尽快做到以下两方面工作。

首先,从规划入手,建立服务水平评估与分级标准体系。经验表明,良好的公共交通服务水平建设需要从规划与设计工作入手。我国是一个发展中国家,城市人口与运输需求变化较快,对服务水平的要求随着经济发展而不断变化。有预见性地做好服务水平规划与设计,使公共交通系统服务水平建设做到20年以上不过时,这除了建立面向规划与设计的服务水平理念外,还需要建立和完善向社会与运营部门征求规划与设计方案意见的机制。

其次,建立运营级的服务水平检测与管理机制。运营层面的服务水平是用户能够感知到的实际服务水平。除了完善既有的用户满意度、用户意见反馈机制之外,基于大数据技术,建立对公共交通运行服务水平客观指标的检测平台与监督机制具有重要意义。

在“2030 碳达峰、2060 碳中和”战略下,交通行业碳减排已成为一项紧迫的工作[48]。2020年我国70.44 万台城市公共汽电车中[49],纯电动汽车(占53.8%)和混合动力车(占12.4%)两大类新能源车辆占比达66.2%;如加上天然气车与无轨电车,占比已达84.7%;可以说基本实现了城市地面公交能源的清洁化。不过,2020年城市交通系统中包括地面与轨道在内的公共交通完成的总客运量618.3亿人次,按8.5亿人城镇常住总人口规模测算,人均公交出行次数仅为0.2 次⋅日-1,还有大量机动化的非公交方式出行。全国保有3.72亿辆私家车,新能源汽车保有量仅占汽车总量的1.75%。未来通过提升公共交通服务水平、改善城市交通结构仍是一项长期任务。