群内和跨群双视角下成渝城市群合作创新网络时空演化研究

2022-03-01孙中瑞

孙中瑞 , 樊 杰 , 孙 勇

(1.中国科学院 科技战略咨询研究院,北京 100190;2.中国科学院大学,北京 100049; 3.中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101)

0 引言

知识经济时代,创新已经成为一个国家或地区高质量发展的重要动力来源。全球各国都把创新当做未来发展的推动器,并通过合作创新来实现较快发展,普遍形成了产学研合作[1]、技术联盟[2]、科技园区合作[3]等多种合作创新形式。以往创新合作多发生在城市内部,而随着交通、计算机科学技术的发展,传统的“场地空间”已向“流空间”转变[4],知识、技术等“创新流”已经摆脱空间、距离等自然因素的限制,跨越行政边界进行传播,在地理空间上形成了联系日益密切的城市间合作创新网络。

在城市间合作创新网络的研究中,对于网络的构建,一方面,学者主要基于城市属性数据,使用引力模型测度城市间创新联系强度,进而构建创新关系网络。但是,引力模型本身存在局限性,基于引力模型建立的创新关系网络与现实网络存在一定的差别[5]。另一方面,较多学者基于合作论文、合作专利等关系数据中的地址信息直接构建合作创新网络。其中,合作论文主要侧重于知识交流,而合作专利主要侧重于科学技术创新,更有利于经济实现快速发展。在研究区域上,国内学者较多关注京津冀[6]、长三角[7]、珠三角[8]等经济较为发达、创新能力较强的区域,对发展相对缓慢、创新能力相对较弱的区域如成渝城市群却鲜有研究。在研究内容上,学者一方面主要从时间和空间的角度对创新合作空间模式、创新联系空间态势、联系格局等问题进行研究[9-11],另一方面主要使用社会网络分析法对网络密度、集聚系数、核心-边缘结构、中心性等网络结构特征[12-13]和网络时空演化[14-15]进行分析,或者结合定量研究方法对网络影响因素[16]、创新绩效[17-18]进行案例研究。其中,现有对合作创新网络特征的研究多数仍停留在对特征指标的描述性分析,缺乏对创新合作的深层次探索。并且,由于数据获取以及处理过程较为困难、复杂等,现有研究多从单一视角出发,对城市群或者省份等地域单元内部城市之间的合作网络进行分析,而对单元内部城市与外部城市之间的合作网络研究较为缺乏,无法全面分析城市创新合作关系。在当前开放式创新背景下,城市跨地域单元合作日益密切,合作创新网络研究有待于从单元内部和外部两个视角进一步深化。

成渝城市群位于中国城市群“菱形结构”西部顶点[19],肩负着带动西部地区社会经济发展和区域协调发展的重任,但与京津冀、长三角、珠三角三大城市群相比发展相对缓慢,经济、科技创新水平较低。2020年,中央财经委员会第六次会议强调要把成渝地区建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心,在西部形成高质量发展的重要增长极,这对成渝城市群创新发展提出了更高的要求。在此背景下,当前成渝城市群创新合作现状以及合作创新网络发育程度如何?网络演化路径是什么?合作网络呈现什么样的特征和结构?各城市在网络中处于什么样的地位?发挥什么样的作用?这些成为政策制定者较为关注的问题。基于此,本研究以成渝城市群为研究单元,利用能够较好反映科技创新的合作专利数据,以城市为尺度,从群内和跨群双视角出发,构建成渝城市群内部合作创新网络(群内市际)、跨城市群合作创新网络(跨群市际)并对其进行案例研究,以期为成渝城市群优化创新空间格局提供参考,为实现高质量发展开辟新的方向。

1 研究区域、数据来源与研究方法

1.1 研究区域

根据《成渝城市群发展规划》中确定的具体范围,按照地级及以上城市对所要研究区域进行界定,具体包括重庆、成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州、雅安、资阳,共计16个城市,面积18.5万 km2。2019年常住人口10 071万人,占全国总人口的7.19%,地区生产总值6.5万亿元,占全国生产总值的6.57%,合作申请专利数达到6 860件,是引领西部地区经济和科技发展的重要增长极。

1.2 数据来源

2006年,《西部大开发“十一五”规划》发布,正式提出建设成渝经济区;2011年,国务院批复《成渝经济区区域规划》;2016年,国务院正式批复同意《成渝城市群发展规划》。在考虑上述规划发布时间的基础上,为了把握成渝城市群创新合作最新动态,分别对2006年、2011年、2016年和2019年成渝城市群16座城市的专利申请数据进行检索,经清洗后共得到10 803件合作专利数据。将各年度专利数据进行汇总,按照申请人单位所在城市划分为城市内合作、城市群内合作(群内市际)以及跨城市群合作(跨群市际)。

1.3 研究方法

社会网络分析法能够清晰地描述节点之间的关系以及网络个体、整体等结构特征[20]。整体特征主要通过网络节点数、关系数、平均节点度、网络密度、集聚系数、平均路径长度、凝聚力指数(距离)等指标进行测度[20-21],通过对网络整体特征进行研究,可以厘清创新合作网络总体态势。网络个体特征主要通过中心度指标进行测度[21],进而可以量化节点的位置和权力。此外,核心-边缘结构分析可以厘清节点所处“区域”,掌握网络结构特性。

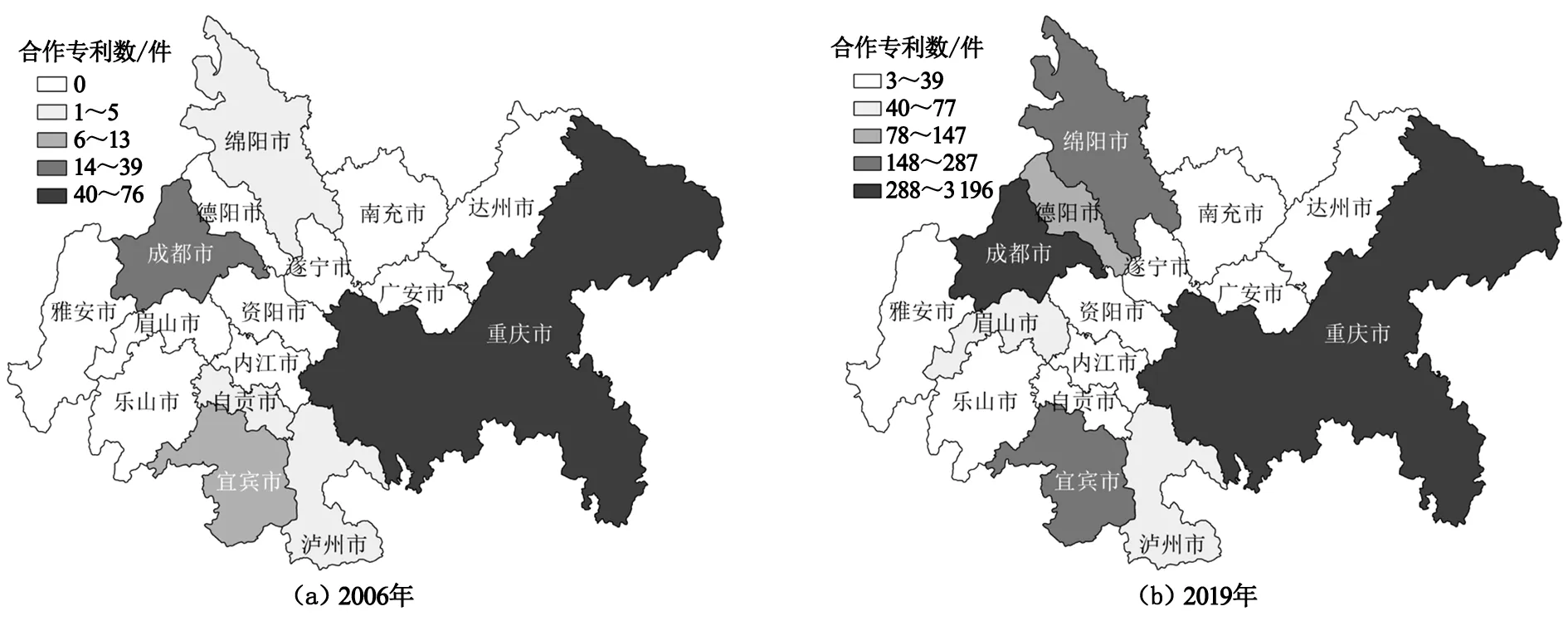

2 合作专利总量空间分析

成渝城市群合作专利总量空间分布差异显著,“中部塌陷区”较为明显(图1)。2006—2019年,各城市合作专利总量不断增长,城市间总量差距由76件扩大到3 193件,这主要是因为中心城市成都、重庆汇聚了大量创新资源,而群内其他城市资源较少、吸引力小,城市间专利总量极差不断增大。达州、广安、资阳、遂宁、南充、内江、自贡等城市虽毗邻成都、重庆,但城市创新水平较低,专利总量较少,且这些城市均处于成都和重庆两市的中间地带,在直观上形成明显的合作创新中部塌陷区[22],这给成都和重庆两市充分对接、促进协同发展带来较大的挑战。

图1 成渝城市群合作专利总量空间分析

3 城市群内市际专利合作网络分析

3.1 整体特征演化分析

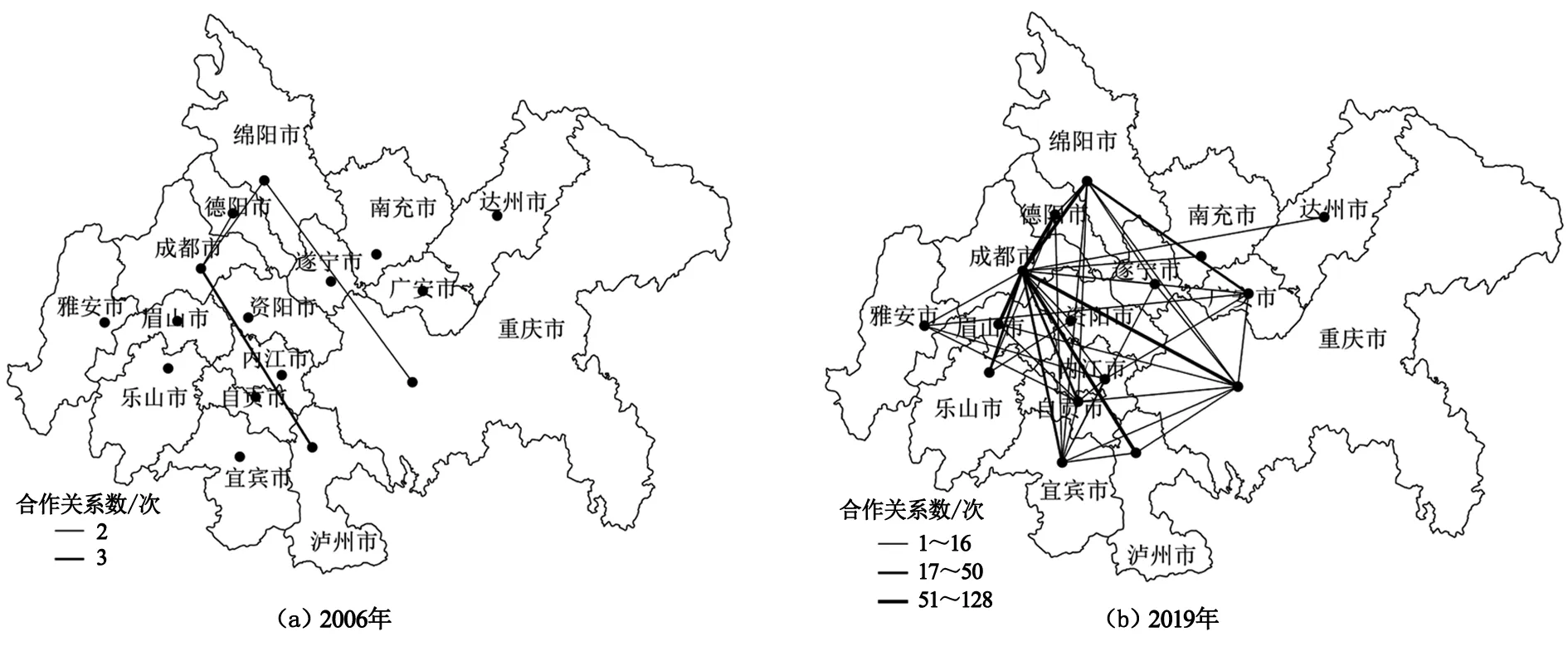

由图2、表1可知,城市群内市际专利合作网络节点数量、网络关系不断增长,规模不断扩大,城市间专利合作强度显著增强。2019年,16个城市均与群内其他城市建立创新合作关系,成渝城市群内部已由最初的双核主导逐步发展为“2+2”多核心格局,形成以成都、重庆为核心,以绵阳、宜宾为次核心的非均衡合作创新网络。

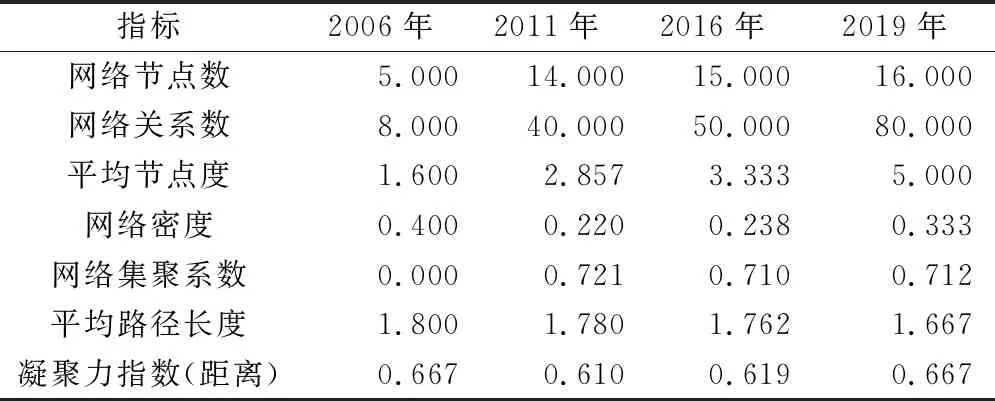

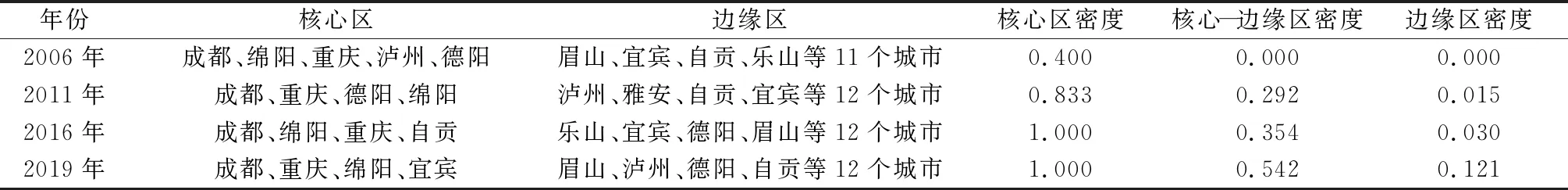

表1 成渝城市群内部专利合作网络整体特征

图2 成渝城市群内部专利合作网络

网络理论关系数最大值为120,但实际关系数最大仅为80,二者相差较大。合作网络密度总体较小,最大仅为0.4,可见内部城市之间的专利合作仍然较为松散,尚未形成紧密的合作关系,合作创新网络发育仍不完善[23]。这主要是由于成渝城市群建设较晚、城市间协同水平较低所导致。平均节点度从1.600逐渐增长到5.000,反映出城市平均合作对象数不断增加,但创新联系不均衡问题较为突出。

小世界特性主要用来衡量网络的通达性。一般认为当网络集聚系数大于0.1、平均路径长度小于10时,就可认为该网络存在小世界性质[24]。由表1可知,除2006年网络集聚系数为0以外,其余年度集聚系数均大于0.7,平均路径长度最大值仅为1.800,可见成渝城市群内部专利合作网络具有小世界性质。同时,凝聚力指数呈现出缓慢增长态势,城市间的凝聚力不断提高,这反映出在合作网络中信息、技术等资源可以实现快速流动,成渝城市群据此可以提高整体协作效率。

3.2 个体特征演化分析

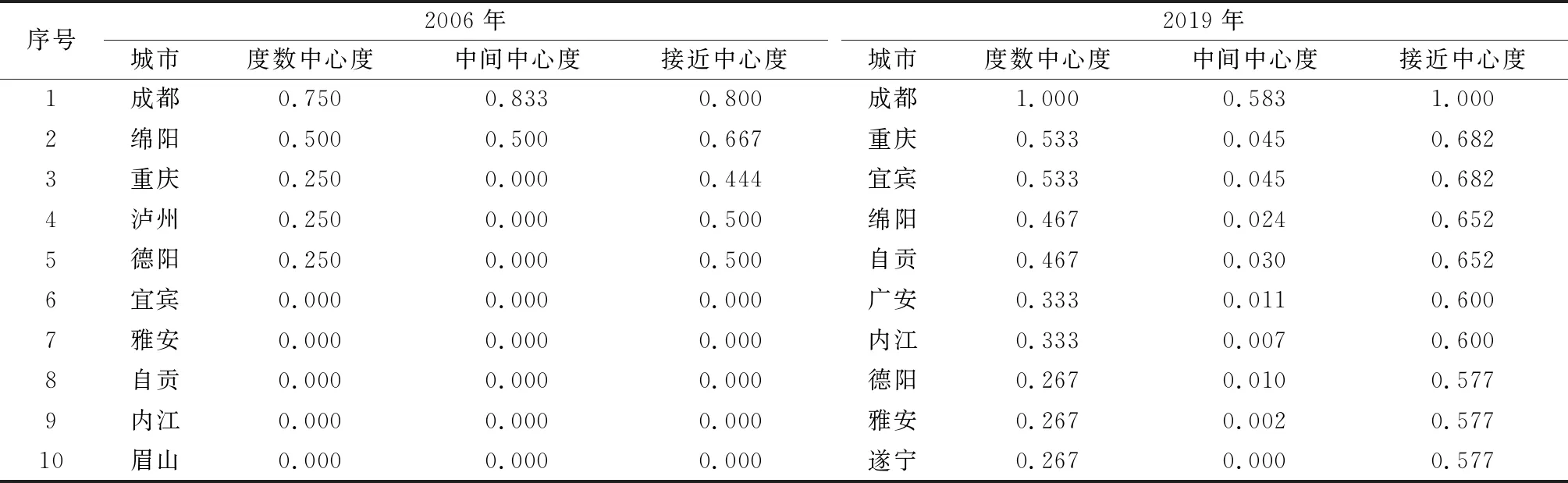

各城市相对中心度指标整体呈上升态势,但城市间中心度差距较大,呈梯度分布(表2)。成都、重庆由于具有较多的合作城市,中心度位于成渝城市群前两位,在网络中处于核心位置,拥有较高的网络地位以及较强的自主创新能力,在城市间创新合作中起到重要的“桥梁”作用。绵阳和宜宾分别作为国家级科技城和省级创新城市,与成渝城市群大多数城市建立了创新合作关系,网络各中心度仅次于成都和重庆,是网络的次级核心城市,网络地位稍逊于成都和重庆两市,拥有较强的中介能力以及创新能力。广安、内江、德阳、雅安、遂宁等12个城市多受成都和重庆两市的辐射,合作对象较为单一,网络中心度较小,在网络中处于边缘位置,在合作中易受到核心节点城市的控制。

表2 成渝城市群内部专利合作网络相对中心度前10名城市

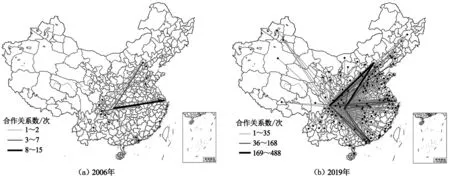

3.3 核心-边缘结构分析

核心-边缘结构较为明显,核心区、边缘区城市数量较为稳定(表3)。成都、重庆、绵阳由于与群内其他城市合作较多,在各年度均牢牢占据网络核心区位置,自贡、广安、雅安、内江等城市与群内其他城市合作较少,在网络中均位于边缘区。各区域密度均呈不断增长态势,2019年,核心区密度达到1.000,反映出核心区城市已经建立完备的合作创新网络;核心-边缘区密度增长到0.542,反映出核心城市对边缘城市的辐射带动作用较为明显;边缘区密度为0.121,增长缓慢且数值较小,可见边缘区城市间的创新联系仍较为松散,创新合作有待进一步加强。

表3 成渝城市群内部专利合作网络核心-边缘结构分析

4 跨城市群专利合作网络分析

4.1 整体特征演化分析

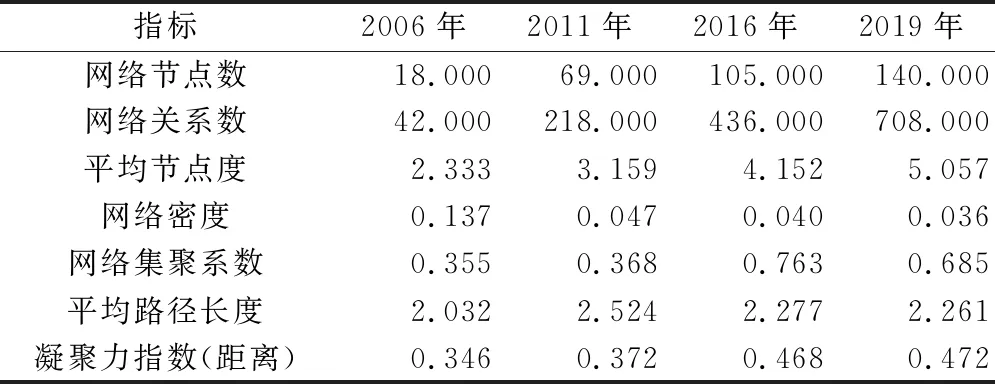

结合图3、表4来看,跨群专利合作网络节点城市数量、合作关系以及合作强度不断增加,并且均远大于城市群内部专利合作网络,说明成都、重庆等城市群内部城市更倾向于同外部城市建立专利合作关系。跨群专利合作路径空间指向明显,已经融入到中国城市群“菱形结构”[19]。目前,已经形成以成渝城市群为顶点,以京津冀、长三角、珠三角、长江中游城市群城市为主要合作对象的放射状跨群专利合作网络。

表4 成渝城市群跨群专利合作网络整体特征

图3 成渝城市群跨群专利合作网络

网络密度最大仅为0.137,数值较小,并且随着网络节点数的不断增加,网络密度呈递减态势,平均节点度从2006年的2.333逐渐增长到2019年的5.057,说明跨群专利合作中各城市的平均合作对象数量不断增加,但与城市群内部专利合作网络相比跨群专利合作网络整体较为松散。并且,该网络平均节点度显著大于城市群内部专利合作网络平均节点度,进一步验证了群内城市与外部城市建立合作关系较多,这有利于群内城市获取外部城市异质性资源。

网络集聚系数在0.355~0.763波动,平均路径长度在2.032~2.524波动,说明跨群专利合作网络满足小世界特征,但明显弱于城市群内部专利合作网络。凝聚力指数总体上呈增长态势,节点间创新联系较为便捷,成渝城市群可充分利用网络小世界特性,积极吸取城市群外部资源,从而不断提高城市群整体创新水平。

4.2 个体特征演化分析

在跨群专利合作网络中,成渝城市群16个城市中心度指标总体上呈不断增长趋势,各城市在网络中的地位不断提高(表5)。与城市群内部专利合作网络保持一致的是,中心城市成都、重庆由于具有较多的企业、高校和科研机构,对外专利合作较多,其相对中心度仍然位居城市群前两位,在对外合作中发挥了重要的中介作用,具有较高的自主创新能力。广安、雅安、眉山等城市对外专利合作较少,网络中心度较低,在跨群专利合作网络中仍处于边缘位置。

表5 成渝城市群跨群专利合作网络相对中心度前10名

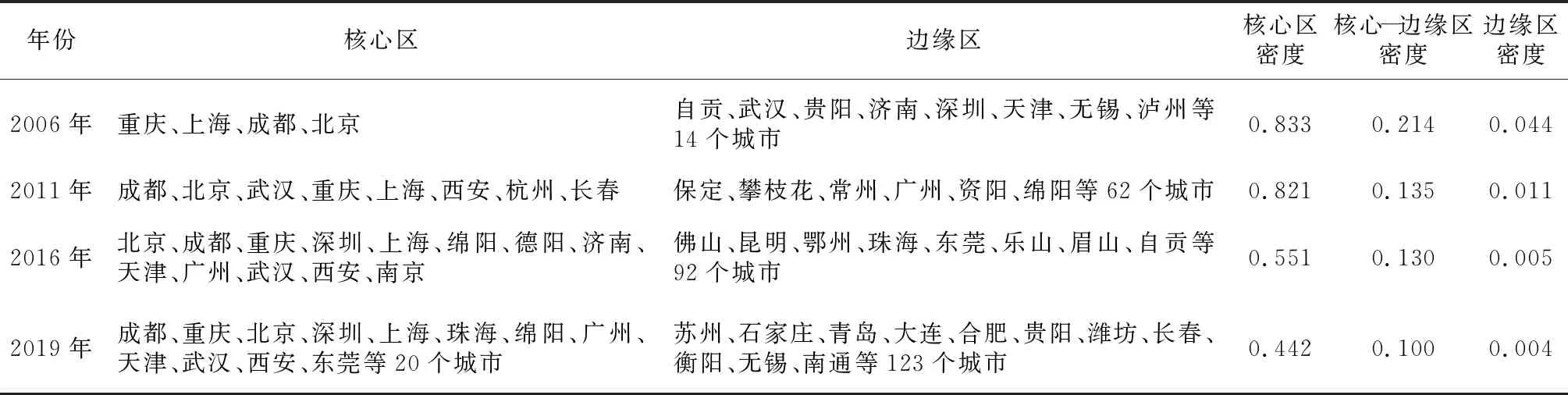

4.3 核心-边缘结构分析

成渝城市群跨群专利合作网络核心-边缘结构较为明显,核心区和边缘区的城市数量不断增多,但各区域密度呈递减态势(表6)。随着创新合作的不断发展,核心区城市数量从2006年的4个增长到2019年的20个,边缘区城市数量由14个增长到123个,增长较为迅速;成都、重庆、北京、上海均位于各年度的核心区,反映出成都、重庆是城市群对外创新联系最主要的城市,北京、上海是与群内城市进行创新联系最为密切的外部城市,其中与北京的联系强度达1 844,占对外总联系强度的35%,北京是成渝城市群对外专利合作中联系最多的城市;核心区密度远大于边缘区以及核心-边缘区,但与城市群内部合作网络相反的是,参与创新合作的城市数量不断增加,新增加的城市仍然以单一合作为主,各区域密度均呈不断减小态势,核心区、边缘区城市间以及核心区-边缘区城市间联系的总体密切程度不断降低。

表6 成渝城市群跨群专利合作网络核心-边缘结构分析

5 结论与建议

5.1 结论

(1)成渝城市群合作专利总量空间分布差异显著,合作创新中部塌陷区较为明显。成都、重庆是城市群创新发展高地,绵阳、宜宾次之,达州、广安、资阳、遂宁、南充、内江、自贡等城市由于合作专利总量较少,在城市群内构成中部塌陷区。

(2)成渝城市群内部已演化形成以成都、重庆为核心,以绵阳、宜宾为次核心的非均衡合作创新网络,但网络发育仍不完善。成都、重庆在网络中发挥着重要的资源辐射和桥梁作用,双核独大现象突出,次级城市数量较少;合作网络小世界性质较为明显,核心-边缘结构较为稳定,但网络密度整体较小,城市群协同创新水平较低,城市间尚未形成紧密的合作关系。

(3)现已形成以成渝城市群为顶点,以京津冀、长三角、珠三角、长江中游城市群城市为主要合作对象的放射状跨群专利合作网络。合作路径空间指向明显,主要分为东北、东南和东部3个方向,和西部地区合作较少。成都、重庆仍居于网络核心位置,绵阳、德阳是次级核心城市,北京、上海、武汉等城市是对外主要合作城市;网络小世界特征较为明显,核心-边缘结构较为显著,但随着节点城市的增多,网络密度呈递减态势,跨群专利合作网络特性整体弱于群内专利合作网络。

5.2 建议

(1)加大核心城市培育力度。核心城市成都、重庆的吸引力以及引领作用仍相对较弱,应加快创新资源向成都和重庆集聚,不断提高两市的中心度,在成渝城市群形成创新发展增长极,建成创新发展高地。积极培育绵阳、宜宾等网络次级城市,不断提高次级城市数量以及城市创新水平,避免中间断层现象发生。

(2)积极推进成渝城市群创新一体化发展,逐步提升合作创新网络发育程度。成都、重庆具有较高的中心度,应充分利用成都和重庆在网络中的位置优势,加强与周围城市的创新合作,辐射引领周围城市实现创新发展,不断提升中部塌陷区城市创新能力,加速成都和重庆两市衔接,实现城市群创新协调发展。同时,要利用合作网络小世界性质以及较为稳定的核心-边缘结构,打破行政壁垒,促进创新资源在网络内自由流动,加强核心区城市间以及边缘区城市间的创新合作,在城市群形成较为密切的合作关系。

(3)加强跨城市群合作创新网络建设,加大创新合作力度,不断提升网络密度。各城市应按照现有合作路径,深化与京津冀、长三角、珠三角创新合作,不断提高网络密度,缩短平均路径长度,充分吸取外部异质性资源,实现城市群创新资源循环更替。成都、重庆应利用自身吸引力,充分发挥在合作网络中的桥梁作用,积极促进城市群外部城市与内部城市间建立合作关系,加强网络边缘区城市与外部城市的创新合作。