刍议城市生态红线的划定方法

2022-03-01曾凤娟

曾凤娟

(中国建筑第七工程局有限公司,河南 郑州 450000)

透过2013年长江再现江豚死亡、2016年最强雾霾席卷17个省份、2014年全国土壤普查污染总体超标、2015年河北新河地下水污染等事件,可以发现我国生态环境恶化形势十分严峻,并且已经出现的环境污染现象,对国计民生带来极大影响,也引发全社会广泛关注。而城市生态红线的划定,为生态环境保护和城市可持续发展提供有力支持,通过用红线划定最基础的生态本底,并对其实施严格保护与控制,可以防止生态环境进一步恶化,并深入推进国家生态文明建设,加强城市生态红线划定方法研究显得十分有必要。文章联系生态红线基本概述,对其内涵、作用及原则进行细致阐述,从按照技术流程划定城市生态功能红线、通过自然资源承载力分析测算环境资源开发上限、利用先进技术进行红线空间叠加实现生态保护红线综合划分等方面入手,对城市生态红线划定方法进行深入探究,并在此基础上提出几点有效生态红线管理控制策略,以供参考。

1 生态红线基本概述

1.1 内涵

从狭义上来看,生态红线就是生态系统保护红线,简单来说就是为了保护特定生态功能区而划定的保护区域,比如各类法定的自然保护区、风景名胜区、水源保护区等;从广义上来看,生态红线就是生态保护与控制的重要体系,执行时主要是以生态保护红线作为核心,并以不同管控层级范围边界构成,不仅可以对重要敏感生态系统进行保护,还能够对区域内的社会活动和开发建设进行科学引导,进而实现生态红线与其他规划体系有效衔接和协调发展目标。结合国家环境保护部发布的《生态保护红线划定技术指导意见》,生态红线定义更加倾向于广义角度的解释,并且提出生态红线范围包括了重要生态功能区、生态环境敏感区、禁止开发区等内容,实际划定时也要意识到生态红线的划定就是城市生态环境保护的空间约束和重要引导体系。

1.2 作用

城市生态红线划定的作用主要表现为:①维持生态安全格局,由于生态红线是区域生态保护空间的硬性要求,因此可以切实保障生态系统保护的重要地位和管控约束力,涉及到的城市重要生态敏感目标也能得到有效保护,并确保城市生态安全格局完整性和稳定性;②衔接各级城乡规划,生态红线的划定,在经济社会发展、产业优化协调、城乡规划建设等领域中有着十分重要的科学指导作用,并且将之与各级城乡规划有效衔接起来,也能推动生态保护和资源环境约束工作真正落到实处,并取得更为理想的城市生态环境保护效果;③引导环境保护方向,在合理的生态红线体系中,除了包含禁止开发建设区域以外,还要涉及引导控制区域内容,只有这样才能够充分发挥刚性柔性互为补充的调控作用,在提高生态红线管控能力的同时,城市开发建设工作也能获得更好发展。

1.3 原则

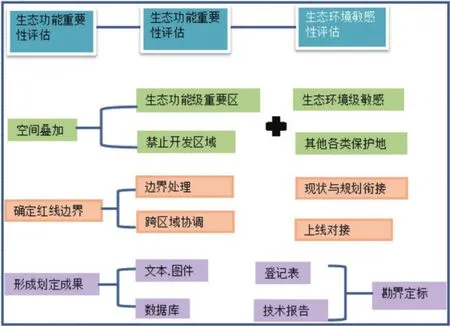

城市生态红线划定需要遵循以下原则:①底线性,划定生态红线应为控制生态环境的最为核心要素,如:生态脆弱区、自然保护区等,划定时也要避免出现盲目扩大情况,对生态红线重要作用发挥带来不利影响;②现实性,生态红线划定要与城市发展现实相结合起来,并从维持生态环境保护和城市更好发展角度入手,做出一定协调与妥协;③多元性,城市生态红线划定需要考虑的因素非常多,如:生态安全、自然保护、规划管理等,为确保生态红线划定科学合理性,执行时也要尽可能地全面综合考虑各种因素,以满足城市多方面发展需求;④操作性,对城市生态红线进行划定,其主要目的就是贯彻实施,执行时也要确保其与城市规划设计、城市管理等有效联系起来,使生态红线控制管理具有较强的操作性。如图1。

图1 某城市开发边界划定方案

2 城市生态红线划定方法分析

城市生态红线划定,主要是依据环境系统的客观规律,在保证生态环境安全基本线的基础上,根据城市发展战略目标,对环境空间、资源开发、资源利用等做出的强制性和限制性安全标准。划定技术的实施关键在于对城市生态环境系统空间进行详细解析,并从生态、水、大气等环境系统的结构、过程、功能特征等层面入手,对评估模拟模型进行建立,在有效识别结构敏感性、重要性等以后,就可以对资源利用、环境容量承载状况等进行明确,最终划定生态功能红线。

2.1 生态功能红线

生态功能红线划定方法路径为:①联系国家主体功能规划、重要生态功能区保护纲要、全国脆弱区保护规划等,对城市所在区域具有的国家敏感、重要生态区进行有效识别,涉及到的区域范围、服务功能、建立清单等也要加以明确;②严格参照《生态保护红线——生态功能红线划定技术指南》中的技术方法,有效利用现代技术手段,如:GPS技术、RS技术等,对城市生态系统脆弱性、敏感性、重要性等进行科学评价,在这过程中也能够更好把握城市易受外界干扰的敏感空间、生态退化严重的脆弱空间等;③根据城市内法定生态保护、禁止开发等区域范围,对需要保护的区域清单列出来,并将之与城市土地利用、重要资源开发、城市建设等衔接起来,同时实施分级管控。见图2。

图2 生态红线划定技术路线图

2.2 环境质量红线

为确保城市环境质量安全,就要从系统管理角度入手,划定大气和水环境质量红线,这里以大气环境红线划定为例,实际操作时要以气候、地形、土地利用等自然禀赋为出发点,并借助模型技术手段,对产生大气污染物排放的灵敏度程度进行定量评估,涉及到的废气排放项目建设可能带来的后果也能准确识别。同时,综合考虑源头布局敏感性、污染聚集脆弱性和受体重要性,对大气环境空间敏感性进行细致分析,如:透过源头布局敏感性,可以为城市污染源合理布局和优先削减提供科学指导,基于这三类敏感性的评估,就可以对大气环境红线区域和黄线区域进行精准筛选。此外,在对大气环境敏感区域进行评价时,通常会采用气象模型耦合空气质量模拟方法,通过将研究区域划分为1l m~3 km镜敏感区等间距网格单元,对网格排放等量污染物质对区域空气质量的影响进行定量测算,然后进行敏感性空间管理划分。

2.3 环境资源红线

环境资源红线主要包含环境容量承载力、自然资源承载力调控等内容,以环境容量承载力为例,在该项内容中就涵盖了大气环境、水环境、土地环境容量承载力。对环境资源红线进行划定,就可以借助WRF+CALMET模型模拟获得高分辨率通风系数,然后对大气环境承载力量化模型进行建立,其中二氧化硫、二氧化碳、可吸入颗粒物等年均值达标等作为约束条件,采用WRF修正A值法,对二氧化硫、烟粉尘等污染物最大允许排放量进行测算,最后根据不同区域超载程度,纳入到空气资源红线当中。在城市水环境容量测算上,则要先对点源污染、面源污染等进行统计和模拟,并将可用环境容量融入到城市各水系及控制单元当中,在完成水功能区纳入量统计和确立不同单元水环境容量利用上限以后,就可以对城市水环境开发利用总量、效率等控制红线进行综合确定。另外,自然资源承载力调控主要是对土地资源开发适宜性、生态保护需求等进行综合考虑,对城市土地资源开发上限进行测算和分析,就可以根据城市土地利用数据、DEM数据图像等,采用空间分析软件进行多因子空间叠加分析实现,执行时也要排除维护城市水安全、人文安全等环境安全用地,得到土地资源开发上限,将之纳入到环境资源红线体系当中。

3 城市划定生态红线控制管理策略探讨

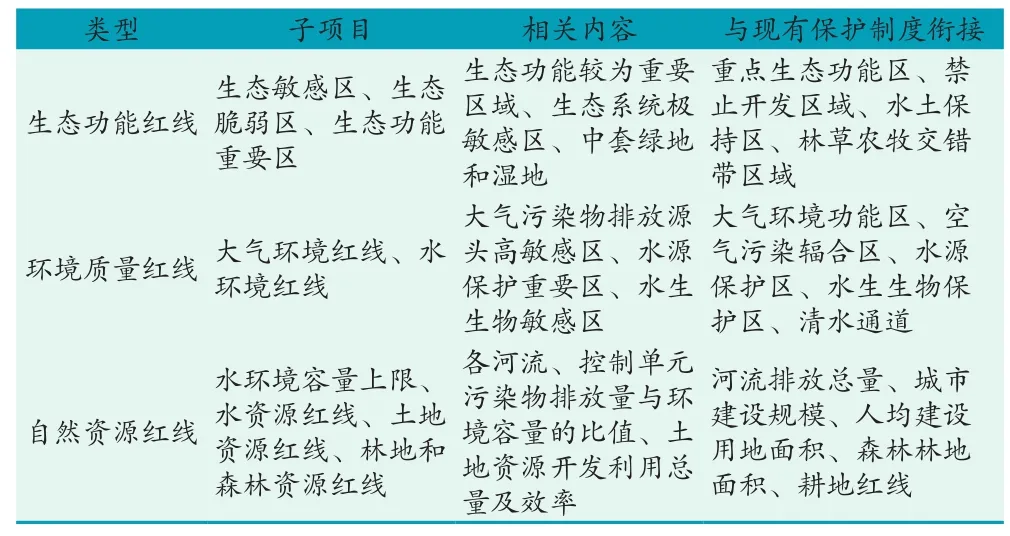

在完成城市生态红线划定工作以后,为保证生态红线能够得到贯彻落实,加强生态红线控制管理研究十分有必要。具体措施有:①有机整合环境资源管理政策,如表1所示,将生态功能红线、环境质量红线和自然资源红线相关的现有生态环境保护制度有效衔接起来,就可以为城市开展环境功能区维护、现行容量控制、各部门环境协同管理等提供方向性的指引,并为城市环境空间格局框架形成和优化奠定良好基础;②实施城市多规融合,城市作为妥善解决突出环境问题的重要层级,而环境参与到多规融合,就可以以环境空间管制作为主体,围绕生态保护红线这一核心内容,将环境空间管控纳入到城市发展规划基础平台当中,并在互通有无和强化落地过程中,实现生态红线与城市环境总体规划有机衔接,在有效保护城市生态环境的基础上,也能获得更加健康长远的发展。

表1 城市生态保护红线体系与相关保护制度的有效衔接

4 结语

文章是对城市生态红线划定方法的探讨,在社会经济不断发展背景下,各类环境问题也不断涌现出来,对生态环境造成极大破坏,并严重威胁到人与自然和谐发展。而积极开展城市生态红线划定工作,就可以控制城市环境问题进一步恶化,并为城市开展的经济建设活动提供科学性指导,在推动城市健康稳定发展的同时,生态环境也能得到极大改善与保护。实践中,要取得这一理想效果,除了要深化生态红线正确认知以外,还要遵照生态红线划定技术路线流程,实现生态功能、环境质量和环境资源红线有效划定,并在为城市生态保护空间和城市增长边界进行约束和控制下,带动城市朝着更加科学的方向发展。