西湖边的红杉树为证……

2022-02-26王仲昀

王仲昀

1972年2月,尼克松游览长城。

1993年4月,在江南和煦的春风中,一位老人再次登上了杭州西子湖畔的游船。随着船缓缓驶离码头,这位三個月前刚度过80岁生日的老人,抓住船上的栏杆,蹒跚踱步。

看着岸边驻足而观的中国人,老人一边挥挥手,一边对身边的人回忆起自己当年第一次来到这里的画面。那是一段神奇的往事。他说:“1972年我乘船环游这里时,什么都没有。甚至我1989年来这时,大部分建筑还不存在。这片土地上的发展,真令人意想不到。”

说这话的老人,正是美国第37任总统理查德·尼克松。

距今整整50年前,也就是1972年2月,尼克松到访中国,成为首位访问新中国的美国总统。此行意义非凡,尼克松自己也非常看重当年首次对华访问,将其视为自己一生最有意义的一次对外访问。

因此,或许是感知到自己身体每况愈下,80岁的尼克松希望自己最后一次出访能再去中国,重温1972年访华的那一段岁月。1993年来到中国,在西湖游船上,他告诉随从,“我的一生中,有两件事将使我的名字留在史书中——水门事件和打开中国之门。一件坏事,一件好事。”

50年前尼克松作为美国总统访华,被称为“改变世界的一周”。原本以反共面貌著称的尼克松,却成为了打破坚冰的那个人。回首过往,其背后并非一蹴而就,而是中美两国交往过程中一段精彩的历程。

在成为“中国人民的老朋友”之前,尼克松“反共斗士”的标签已经存在多年,这首先与他早年的从政经历密不可分。

1946年6月,二战后离开美国海军的尼克松参选众议员。他曾表示,“在战后初期那几年,共产党对劳工与政治组织的渗透已形成一个严重威胁”。在这样的背景下,尼克松与他的对手辩论时,尝试抓住对手与这些所谓的被渗透的组织的关系,最终令对手败下阵来。于是,尼克松当上了众议员,“反共”让初入政坛的他第一次尝到了甜头。

从那时起,尼克松对于共产主义的关注不断加深,而他“反共”的道路也越走越远。

1950年,发生了著名的“希斯案”。阿尔杰·希斯曾是一名经验丰富的美国外交活动家。离开国务院后,希斯被推荐担任美国卡内基国际和平基金会主席,在美国享有良好的声誉。1948年,希斯被人举报是“共产党”,并犯下通共的罪行。在申诉过程中,希斯始终坚持自己无罪,一度博得不少同情和支持。然而律师出身的尼克松,硬是扭转局面,最后于1950年1月将希斯以间谍罪起诉。“希斯案”令尼克松名声大振,开始被外界视为“反共斗士”。他自己也表示,“这一案件完全改变了美国公众对国内共产主义的看法”。

另一件为尼克松盖上“反共斗士”认证的事情,当属他当选总统之初对待越南战争强硬的态度。1968年尼克松上任总统后,便开始面对来自美国国内民众巨大的舆论压力,人们一致要求他无条件且最短时间内从越南撤军。

面对外界压力,尼克松选择继续在越南采取军事打击行动。他表面上向北越释放“和平信号”,暗中却与基辛格密谋,设计出一个所谓“鸭子吊钩”计划,企图通过轰炸北越的重要地区,将战争升级。

“鸭子吊钩”最终的实施时间被定在1969年11月1日,尼克松希望以这个时间节点逼迫北越在战争中让步。但事与愿违,越南领导人胡志明直到去世前,仍在回信中采取了一种毫不让步的态度,将此前强硬“反共”的尼克松逼到了尴尬的境地。

更令人无法忽视的是,美国各地汹涌不断的反战游行,在1969年底也达到了顶峰。抢劫、纵火、罢工罢课,各种暴力事件层出不穷,刚上任一年的美国总统再也没法对此视而不见。用尼克松自己的话说:“这场战争我既无法打赢,也无法结束。”

“反共斗士”尼克松一边苦恼于越战,另一边却悄悄铺开了与中国寻求友好关系的路途。这不是一朝一夕的“速成班”,而是一个漫长的过程。

实际上,就在1967年,也就是尼克松当选美国总统前一年,他在《外交季刊》上发表了一篇文章。几年后他在任上对待中国的态度,已经在这篇文章中有迹可循。

当时,尼克松在文章中写道:“从长远眼光看,我们不能永远把中国排除在世界大家庭外。中国有望与美国建立一种建设性的伙伴关系。”

尼克松赠送给中国的红杉孕育出第二代。

“反共”的尼克松,终于在1970年6月决定从越南大规模撤军。与此同时,他对于想要同中国展开对话的信号已经愈发明显。那年10月,尼克松接受《时代》杂志采访。尼克松告诉记者,“如果说我在死以前还有什么事情想做的话,那就是到中国去。”类似的观点,又出现在1972年2月尼克松访华前夕的国会演讲中。这一次,尼克松对全美人民说:“中国是一个充满活力的国家,中华民族是一个充满活力的民族,不应该被排斥在国际大家庭之外。”

在外界看来,尼克松之所以能够当选美国总统,是因为政治生涯前期打下的坚实的“反共”基础使他在竞选中获益。而当他成为总统后,竟会开始缓和与苏联的关系,并着手建立与中国的友好关系。《遗恨水门——尼克松传》作者、曾与尼克松一道到访中国的莫妮卡·克罗利认为,这一巨大的转变可以解释为:尼克松是一个现实主义者。

尼克松曾对克罗利表示,他下定决心1972年去中国,是因为在当年的环境下,看到了彼此共同利益有了变化。“当时,中国向四处观望,发现自己也被潜在的敌人包围。苏联是中国最严重和最直接的威胁。共同的利益把我们更紧密地联结在一起了。我们双方都很担心,侵略成性的苏联对中国和其他亚洲国家的威胁。”

这一次紧密联结来之不易,当年参与其中的两国人员最为清楚。如尼克松所言,1972年那次中美“联结”的背后是“两年多复杂、微妙和坚定的外交招呼和谈判”。1969年2月,刚刚上任没多久的尼克松,离开华盛顿,到欧洲进行了一次为期8天的访问,其中3天在法国。在尼克松看来,法国总统戴高乐手中握有解决中美关系的钥匙。

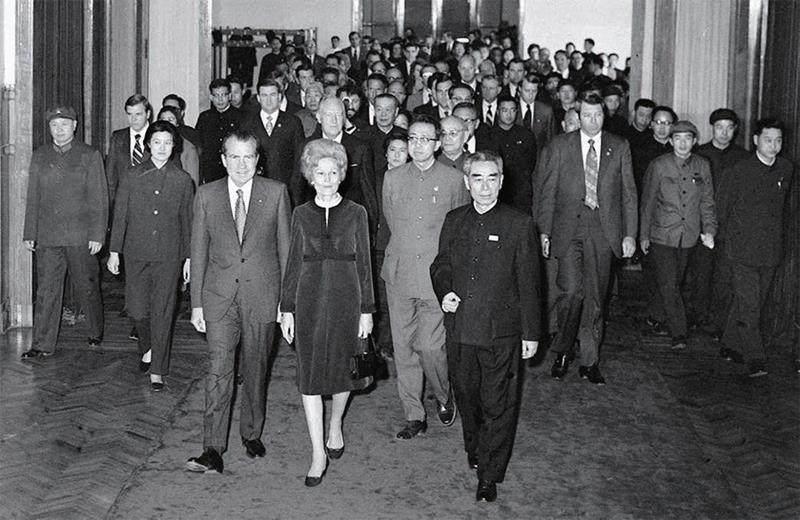

1972年2月21日,周恩来总理举行宴会,欢迎美国总统尼克松和夫人。图为宾主步入宴会厅。

戴高乐在那次会谈中告诉尼克松,“不应该让中国怒气冲冲地与世隔绝。西方应该力图去了解中国,接触它,影响它”。这番话究竟对尼克松产生了多大影响,外界没有准确答案。但之后的事实显示,自从那年春天开始,尼克松加快了向北京释放信号的节奏。

时任美国驻波兰大使的沃尔特·斯托塞尔,在1969年接到一个来自尼克松的任务——尽快在方便的外交场合,找到中国最高级别的外交官员,建议恢复“华沙会谈”。最终,斯托塞尔在年底一次位于南斯拉夫的活动结束后,赶到中国代表雷阳的汽车前,得以“攀谈了几句”。“华沙会谈”的恢复,开启了之后中美两国交流的“罗马尼亚渠道”和“巴基斯坦渠道”,并促成了1971年基辛格那次关键的秘密访华。

1971年7月15日,美国东部时间早晨5时45分,白宫发布了一份闪烁其词的通知:5小时后,总统先生将对全国电视广播网发表“重大声明”。

当天下午5时,尼克松乘坐专机飞抵洛杉矶,走进了设在伯班克的全国广播公司(NBC)的演播室。之后的3分半钟,“大事情”发生了:尼克松在电视上宣布,自己将前往北京,谋求与中华人民共和国建立新关系。

尼克松不紧不慢地念完了公告,而这一幕经由电视播出后,美国乃至全世界的反应让尼克松对自己的决策和操作特别满意。随后的几天,白宫几乎被全世界的赞誉淹没。这件大事,在尼克松自己的回忆录里也是浓墨重彩的一笔。在他看来,“这是20世纪最出人意外的外交新闻之一”。

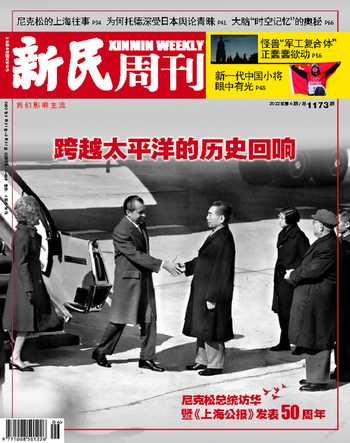

1972年2月21日,到达北京后,尼克松一边走下舷梯,一边向周恩来总理伸出手去。当二人的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。

从“现实主义”出发,使得自己在不同历史时期总能追求利益最大化,这一点在尼克松身上延续了很多年。退休后,他仍十分看重自己多年来与中国建立的“特殊关系”。克罗利在上述传记里提到,尼克松不仅依靠这种特殊性发展中美关系,而且用它建立自己的政治和历史地位。

退休后,尼克松依旧关注着继任者如何与中国打交道。每当在电视上看到后来的美国总统访问北京时,尼克松总是对此不屑一顾,认为这些访问是“失败的”。在他心中,只有自己才能成功地与中国人交往。

1989年,尼克松再次访华。回到美国后,他给时任总统老布什写了一份报告,其中提到的观点,对于当下的中美关系依旧具有重要的参考价值。尼克松指出:“美国不可能也不应该干预只有中国自己才能做出的抉择。”

等到克林顿当选总统后,尼克松仍在中国问题上建言献策。克林顿曾向尼克松请教为什么20世纪90年代中国能够有10%的经济增速,而尼克松的回答有三点:第一,邓小平立足于农业;第二,他们政治稳定;第三,因为他们是中国人。在他看来,“中国人从来都是那么勤劳,一旦市场的楔子被打开,他们便迅速作出了反应”。

除了尼克松本人长期与中国保持交往,他的后代同样致力于促进中美友好和正常的交流。就在尼克松首次访华三年后,尼克松女儿朱莉·尼克松和女婿戴维·艾森豪威尔便来到北京。毛泽东主席亲自接见了二人。

2002年,朱莉再度到访中国,参加了中方举办的尼克松访华30周年纪念活动。她在活动现场说:“我父亲常常向我们提起那次难忘的中国之行。那次破冰之旅,重新开启了中美关系的大门,从此改变了世界,他一生中以此引以为自豪。”此后数年,朱莉多次访华,不遗余力地推动中美两国间的文化交流,被稱为中美两国的“人民外交官”。

在尼克松孙辈中,也有这样一位代表性人物——外孙克里斯托弗·考克斯。2013年,考克斯率尼克松基金会代表团访华,在北京登上长城,重走外祖父当年的“破冰之旅”。2021年11月美国休斯敦世乒赛举行前夕,考克斯再度接受中国媒体采访。提到当年的“乒乓外交”,考克斯认为其体现了中美两国人民之间的认知、交流。“无论大家文化背景有多不同,但只要经过‘破冰’,人们就能进一步合作交流。”

无论是朱莉,或是考克斯,其对于中国的特殊态度无疑深受尼克松影响。1993年最后一次飞往中国前,尼克松告诉克罗利:“你必须看看人民大会堂和长城,中国是世界上最壮观的国家之一。它的历史那么悠久,有众多的民族和丰富的文化遗产。”

在杭州,80岁的尼克松看到当年亲手种下的那棵红杉树时,激动得宛如见到了自己的孩子。他用手比画着说:“我带来时才这么高,现在都长得这么高了。”听闻红杉树已在中国好几个地方繁衍成林,尼克松若有所思地说:“真诚希望美国同中国的关系,未来也能像红杉树一样越来越茂盛。”

参考资料:

《尼克松回忆录:时代的破冰者》,(美)理查德·尼克松著,伍任等译,2019年,天地出版社

《遗恨水门——尼克松传》,(美)莫妮卡·克罗利著,文波译,2001年,时代文艺出版社

《尼克松传》,武晔岚著,2015年,吉林出版社

从“现实主义”出发,使得自己在不同历史时期总能追求利益最大化,这一点在尼克松身上延续了很多年。