库车坳陷克拉苏构造带协同变形机制及盆山耦合关系*

2022-02-25刘立炜张承泽闫炳旭杨凤来屈元基

刘立炜 周 慧 张承泽 闫炳旭 杨凤来 屈元基

(1.中国石油塔里木油田勘探开发研究院 新疆库尔勒 841000;2.中国石油勘探开发研究院 北京 100083)

库车坳陷位于塔里木盆地北部、南天山造山带山前,是世界典型的含盐型前陆盆地,其中克拉苏构造带是库车坳陷的主要油气富集区,是克拉—克深、博孜—大北两个万亿方大气区会战的主战场。该构造带构造非常复杂,构造圈闭不落实的问题比较突出,导致近年来勘探、评价井频繁失利。

目前针对克拉苏构造带的构造研究非常多,主要是通过地震资料解释、物理模拟和数值模拟等手段开展局部构造变形的研究,多为构造样式的描述(胡剑风等,2004;汤良杰等,2006;余一欣等,2007,2008;漆家福等,2009;边海光等,2011;能源等,2012;谢会文等,2012;徐振平等,2012;杨海军等,2020)与模拟(汪新等,2010;Li et al.,2020),在形成机制上突出盐相关构造尤其是盐底辟的成因研究,并归结为构造应力、差异沉积、先存古隆起、拉张断裂的反转等影响因素(邬光辉等,2006;汤良杰等,2007;Yu et al.,2008;汪新等,2010;李本亮等,2013;吴珍云等,2015)。而从油气勘探开发的实际情况来看,更应关注的是盐下地层(即油气储层)的变形及展布规律、盐下地层与盐上地层变形之间的关系。本文在前人研究基础上,通过大量三维地震资料的解释及实钻资料验证,结合遥感影像、重力异常影像等资料,系统总结了克拉苏构造带纵向分层分段变形、平面雁列展布特征,并从协同变形机制和盆山耦合关系两个方面阐明上述特征的成因。

1 构造单元划分

库车坳陷东西长550 km,南北宽30~80 km,盆地面积28 500 km2,主要沉积中、新生界碎屑岩及膏盐岩。库车坳陷可进一步划分为4个构造带和3个凹陷共7个次一级构造单元,4个构造带由北至南分别为北部单斜带、克拉苏构造带、秋里塔格构造带和南部斜坡带;3个凹陷从西向东分别为乌什凹陷、拜城凹陷和阳霞凹陷。

在新近系库车组沉积期,因南天山强烈隆升推覆的影响,库车坳陷盐下地层大幅冲断褶皱,形成了一系列断背斜、背斜圈闭,已成为油气聚集的主要场所。克拉苏构造带是南天山造山带南麓的第一排冲断构造带,东西长约220 km,南北宽约30 km,面积约3 500 km2,构造呈“南北分带、东西分段”特征。自北向南以克拉苏断裂、克深断裂为界可划分为博孜—克拉断裂带、克深断裂带、拜城断裂带。根据构造特征的差异自西向东可划分为5段:阿瓦特段、博孜段、大北段、克深段、克拉3段(图1)。

2 构造变形特征

影响克拉苏构造带变形的主要因素有:1)南天山造山带向盆地的差异推覆作用;2)库车坳陷南部温宿古隆起、新和古隆起和牙哈古隆起的阻挡作用;3)古近系膏盐岩层的调节作用。克拉苏构造带在中新世以来南天山造山带持续隆升挤压作用下以及南部一系列古隆起的阻挡作用下,形成一系列逆冲推覆构造。同时这种挤压具有压扭性质,导致形成的构造圈闭在平面上呈雁列式展布。古近系库姆格列木群膏盐层对纵向上的构造变形起着调节作用,造成盐上地层和盐下地层的变形样式存在较大差异。

2.1 剖面变形特征

克拉苏构造带古近系库姆格列木群膏盐岩段是一套塑性地层,厚度最大超过4 000 m。在膏盐岩层的调节作用下,盐上地层的变形主要以断层及其相关褶皱为主,盐下地层形成了一系列背斜、断背斜、突发构造等常见山前构造样式,以及双重构造、堆垛式构造、楔形构造等常见构造组合,盐层形成盐枕、盐焊接、盐丘等盐相关构造。以盐层为界在纵向上分为3个构造层:盐上构造层(E2s—Q)、盐构造层(E1-2km)、盐下构造层(T—K)。南天山造山带向盆地的推覆作用自东向西具有一定的差异,表现为挤压方向和向盆内推进的距离不同;南部温宿、新和、牙哈古隆起的走向也不一样,对盆内地层变形的阻挡作用也会不一样,决定了克拉苏构造带的变形具有东西分段特征(图2,表1)。

表1 克拉苏构造带各段构造样式对比(自南向北)Table 1 Structural styles of every sections of the Kelasu structural belt(from south to north)

图2 克拉苏构造带各段地震剖面解释模型(地震剖面位置见图1)Fig.2 Structural interpretation models of seismic profiles of every sections of the Kelasu structural belt(the location of seismic profile is shown in Fig.1)

(1)构造层

盐上构造层主要由古近系苏维依组—第四系组成,自北向南分带变形特征明显。克拉苏构造带北部盐上层为一系列受逆冲断层控制的线性背斜、断背斜,断层向上逆冲至地表,向下消失于盐层。克拉苏构造带南部盐上层为大型宽缓褶皱,如大宛齐背斜、拜城凹陷(向斜)等。在宽缓背斜翼部沉积了巨厚的新生界,其中在新近系库车组可见明显的生长地层。

盐构造层主要由古近系库姆格列木群组成,上部为膏盐岩的组合而下部则为膏泥岩,在不同部位两种组合的厚度差别较大。因膏盐岩塑性流动的影响,形成一系列盐相关构造,如盐丘、盐枕、盐焊接等。膏盐层一方面充当盐上、盐下构造层变形的滑脱层,另一方面也填充了因冲断、褶皱而形成的虚脱空间。

盐下构造层由中生界及以下地层组成,自上而下包括白垩系、侏罗系、三叠系碎屑岩盖层和二叠系及以下变质岩基底,其中侏罗系克孜勒努尔组煤层段是一套软弱滑脱层。克拉苏构造带盐下构造为一系列冲断构造,北部为基底卷入的厚皮冲断构造,南部为沿侏罗系煤层滑脱的薄皮冲断构造。

(2)分段变形特征

克拉3段(图1A-A',图2A-A')位于克拉苏构造带的东部。古近系库姆格列木群主要沉积一套膏泥岩,与膏盐岩相比塑性较差,难以调节上、下地层的变形。克拉3段盐上、盐下地层基本同步变形,构造样式以褶皱为主。山前平衡地层缩短的方式主要有断层和褶皱,而克拉3段盐上、盐下同步变形的地层厚度大,形成断裂和褶皱的难度较大,变形难以向前推进。平衡地层缩短的方式主要通过其北部地层的断裂、褶皱、剥蚀来实现。

克深段(图1B-B',图2 B-B')位于克拉苏构造带中东部。盐上构造层北部以大型逆冲推覆断裂及其褶皱的形式来平衡地层的缩短,南部为宽缓向斜构造。盐下构造层北部以基底卷入的堆垛式构造组合为主,南部以侏罗系煤层为主滑脱层,以古近系膏盐层为上顶板,形成双重构造组合。自南向北,由后倾双重构造逐渐向堆垛式构造过渡,叠置程度也逐渐提高。盐构造层发育盐焊接、盐枕和盐丘构造。

大北段(图1C-C',图2C-C')位于克拉苏构造带中部。盐上构造层形成大宛齐背斜构造。在背斜之下,形成巨厚的盐丘。盐下构造层自南向北从后倾堆垛式构造组合逐渐转变为基底卷入的以膏盐层作为被动顶板的楔形构造组合。北部楔形构造组合在形态上与双重构造组合相似,主要区别在于前者没有下滑脱层,后者有下滑脱层。

博孜段(图1D-D',图2D-D')位于克拉苏构造带的中西部,其总体构造结构与克深段类似。盐上构造层北部以逆冲断裂及其褶皱为主,南部为宽缓向斜(乌什凹陷)。盐下构造层南部发育以侏罗系煤层和古近系膏盐层为滑脱层的双重构造组合,推覆前锋抵达温宿古隆起,北部形成堆垛式构造组合。盐构造层以盐焊接和盐枕为主,在北部浅层背斜之下形成盐丘。博孜段虽然与克深段构造结构类似,但断块相对较小,较破碎。

阿瓦特段(图1E-E',图2E-E')位于克拉苏构造带的西部,总体形态方面与克深段的北部类似。即盐上构造层北部发育一系列逆冲断裂及其褶皱,盐下构造层由于温宿古隆起的阻挡发育后倾堆垛式构造组合,盐构造层以盐丘为主。由于温宿古隆起的阻挡,盐下构造层推覆前锋很难向南部推进,所以盐下构造层的变形以向上逆冲叠置形成堆垛式构造组合来平衡地层的缩短。在南天山造山带与温宿古隆起之间可供地层变形的空间最窄,所以盐下断块也最为破碎。

(3)协同变形机制

库车山前盐上、盐下地层变形样式差异大,盐层在不同位置的几何形态也不同。在公开发表的文献中,多数学者对盐上构造层、盐下构造层的变形关系语焉不详(胡剑风等,2004;能源等,2012;谢会文等,2012;徐振平等,2012;杨克基等,2018;杨海军等,2020),部分学者认为是互不相关的(王招明等,2013)。本文认为库车山前盐上、盐下地层的变形具有两种协同变形机制:盐上背斜—盐层盐丘—盐下堆垛式构造组合、盐上向斜—盐层盐焊接或盐枕—盐下双重/楔形构造组合(图3)。

图3 挤压条件下的盐相关协同变形机制Fig.3 Salt related synergistic deformation mechanisms in the compressional condition

盐上背斜—盐层盐丘—盐下堆垛式构造组合,分布于克深段北部、大北段南部、博孜段北部和阿瓦特段。这种变形机制是在造山带自北向南推覆的过程中,在盐上地层形成背斜或断层及其相关背斜构造,地层发生褶皱的同时,背斜的核部就会形成虚脱空间,为盐层填充形成盐丘创造了条件,同时背斜的核部也是应力薄弱区,有利于盐下地层在此堆叠进一步填充背斜的核部虚脱空间。另外背斜相对于向斜的位置高,不利于沉积物的均衡补偿加厚,盐下地层克服上覆地层的重力向上叠置的阻力相对较小,有利于形成堆垛式构造组合。

盐上向斜—盐层盐焊接或盐枕—盐下双重/楔形构造组合,分布于克深段南部、大北段北部和博孜段南部。当盐上地层形成向斜时,盐层堆积的空间相对较小,主要形成盐焊接、盐枕等。由于向斜位置较低有利于沉积物的均衡补偿加厚,盐下地层克服上覆地层的重力向上叠置的阻力较大,所以盐下地层主要形成以盐层为被动顶板,沿侏罗系煤层滑脱的双重构造组合。当基底卷入变形时,则形成以盐层为被动顶板的楔形构造组合。

由于褶皱变形仅包括背斜和向斜两种,在山前通常交替出现,所以只要变形空间足够大,以上两种协同变形机制也会交替出现。克拉苏构造带东西各段变形特征是这两种协同变形机制的交替组合。

2.2 平面展布特征

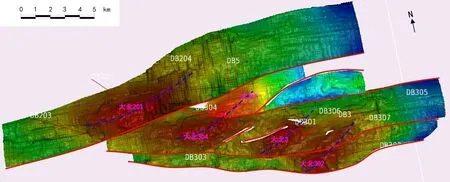

克拉苏构造带盐下构造圈闭类型以背斜、断背斜为主。截止目前,已发现构造圈闭98个左右,除克拉3段只发育一个圈闭,阿瓦特段圈闭过于破碎、规律性不强外,博孜段、大北段、克深段各圈闭在平面上呈有规律的雁列展布特征(图4)。

图4 克拉苏构造带盐下构造圈闭平面分布图Fig.4 Plane dagram of subsalt strutural traps in the Kelasu structural belt

克拉3段位于克拉苏构造带东部,是克拉苏构造带向东的延伸部分。克拉3段只有一个圈闭克拉3号圈闭,是一个近东西走向的长轴背斜圈闭,长短轴比9.6。

克深段位于克拉苏构造带的中东部,自北西向南东方向整体呈喇叭状分布一系列较大规模的圈闭,这些圈闭呈4排左阶雁列展布。其中克深13号、克深14号、克深28号、克深22号圈闭揭示了左阶雁列式褶皱“低阶—高阶”的逐步形成过程。

大北段位于克拉苏构造带的中部,发育8个主要圈闭,是唯一一个平面上呈右阶雁列展布的区块。大北段是博孜段与克深段的过渡变形区域。北部与博孜段的变形类似,南部受到克深段自北向南的挤压改造,呈两期变形特征。

博孜段位于克拉苏构造带的中西部,发育3排左阶雁列展布圈闭。由于博孜段圈闭多且小,总体落实程度相对较低,圈闭雁列展布形态没有克深段、大北段工整。除了以上3排雁列展布圈闭外,在南部还发育博孜8号、博孜9号圈闭。这两个圈闭是在整体自北向南挤压推覆的过程中,南部推覆前锋因温宿古隆起的阻挡作用而形成褶皱。而上述雁列展布圈闭主要由于南天山造山带的压扭作用而形成,在形成机制上存在一定差异。

阿瓦特段位于克拉苏构造带西部。白垩系遭到严重剥蚀,仅在古近系发现工业油气流。该段由于挤压强度较大,断块较破碎,平面展布规律性差。

3 盆山耦合关系

库车山前是一个中、新生界沉积前陆盆地。二叠系以下为变质岩基底,三叠系以上除了古近系库姆格列木群为海相膏盐岩沉积外,其它均为陆相沉积地层。二叠纪以后,库车山前经历两期较大的构造运动,白垩纪末期燕山运动导致部分地区白垩系地层遭到一定程度的剥蚀;新近纪中新世以来的喜山运动造成盆内大幅度逆冲推覆,形成一系列山前构造组合,同时在山前沉积了巨厚的具有明显生长地层特征的新近系库车组地层。喜山运动对库车山前的变形影响最大,塑造了库车山前现今构造格局。

3.1 造山带与盆内古隆起

上文提到库车山前变形的3个影响因素:喜山期南天山造山带的隆升推覆作用、盆内古隆起的阻挡作用和膏盐层的调节作用。其中前两个因素对变形具有决定性作用,控制了构造的平面展布格局。

南天山造山带的推覆作用是库车山前变形的主要动力来源,总体上该动力是自北向南推覆,但是这种推覆作用并不是铁板一块,不同位置的推覆作用具有一定的差异性,表现为造山带不同部位向盆内不同程度的走滑作用,以及造山带与盆地之间不同方向的压扭作用(图5)。

图5 克拉苏构造带应力背景及构造变形分区Fig.5 Stress backgroud and structural deformation divisions of the Kelasu structural belt

对库车山前变形影响较大的古隆起有温宿、新和、牙哈3个古隆起。温宿古隆起是一个形成于早奥陶世的长期继承性的古隆起,广泛分布于阿瓦提凹陷北部,向东倾没于现今博孜9气藏附近。新和古隆起、牙哈古隆起分别位于现今塔北隆起西部和东部,是形成于晚奥陶世,定型于晚侏罗世的继承性古隆起(图6)。

图6 库车坳陷及周缘重力异常三维影像图Fig.6 Three dimentional picture of gravity anomaly of Kuqa Depression and its periphery

3.2 盆内构造分区

南天山造山带的推覆作用与盆内古隆起的阻挡作用是作用力和反作用力的关系,共同决定了两者之间地层变形的平面展布特征。南天山造山带根据其走向及向盆内推进距离的差异大致可以分为3段:阿瓦特—博孜—大北段、克深段、克拉3段。阿瓦特—博孜—大北段走向总体为北东向,克深段走向总体为东西向,而克拉3段在向盆内推进的距离上有明显差异。上述造山带的分段差异与盆内古隆起有很好的对应关系,阿瓦特—博孜—大北段对应温宿古隆起和新和古隆起,克深段对应新和古隆起和牙哈古隆起的过渡部分,克拉3段对应牙哈古隆起。在各段造山带与相应古隆起之间所能影响的范围内地层的变形具有相似性,据此可以把克拉苏构造带划分为3大变形区:阿瓦特—博孜—大北段变形区、克深段变形区、克拉3段变形区。由于盆内阿瓦特—博孜段与大北段分别受到温宿和新和两个不同古隆起的影响,且其构造展布特征也存在一定差异,这里把阿瓦特—博孜—大北变形区进一步细分为两个变形区:阿瓦特—博孜—大北段北部变形区、大北段南部变形过渡区(图5)。

3.3 各分区盆山耦合特征

阿瓦特—博孜—大北段北部变形区位于阿瓦特—博孜—大北段造山带与温宿古隆起之间。根据向盆内推进距离的差异,该区北部造山带可以进一步分为4段,自西向东由近东西走向逐渐向北东走向偏转,每相邻段之间存在左行走滑关系。这4段分别对应一排左阶雁列构造,每一段的走向大致决定了相应雁列构造的轴线走向。该区北部造山带与温宿古隆起之间的变形空间向西逐渐变小,决定了该区构造的叠置程度自东向西逐渐增强。

大北段北部与博孜段存在重叠变形。如大北12号构造圈闭分东西两个高点,两高点之间北半部以鞍部相接,南半部以断层相隔,实钻资料证实西高点走向近东西走向,与博孜段圈闭走向相似,东高点走向为北东走向,与大北段圈闭走向相似。所以从大北段北部圈闭展布特征来看,既有博孜段的左阶雁列展布特征,也有大北段的右阶雁列展布特征,但整体圈闭与博孜段展布特征更为类似,所以把该部分划分到阿瓦特—博孜—大北段北部变形区(图4)。

大北段南部变形过渡区位于大北段造山带与新和古隆起之间。该变形区是克拉苏构造带唯一一排构造圈闭呈右阶雁列展布的,在统一应力场下为什么会出现这种异常现象,而不是进一步形成新的一排排左阶展布的构造圈闭呢?形成这种展布格局一般有两个可能:一是在北东走向左旋压扭应力条件下,但是阿瓦特—博孜—大北段造山带是自北西向南东向盆内挤入,具有明显右旋压扭性质,显然不可能;另一个是在北西—南东方向右旋走滑应力条件下,从大北段—克深段接触关系和克深段的平面演化过程两个方面来看,这种情况是可能的。一方面,地表河流的走向以及地下构造的平面展布都揭示大北段和克深段之间的边界为北西—南东走向。另一方面,克深段南部秋里塔格构造带走向为北东走向,与克深段东西走向存在明显差异,由于变形的动力来源于造山带的隆升推覆,说明克深段造山带在早期应该也是北东走向的,只是在与克拉3段造山带拼贴的过程中,逐渐转为东西走向。也就是说阿瓦特—博孜—大北段造山带与克深段造山带一起自北西向南东向盆内挤入,同时克深段造山带在克拉3段造山带的拼贴下发生转向,克深段造山带相对于阿瓦特—博孜—大北段造山带向盆内挤入更远。这会导致在大北段和克深段之间形成北西—南东走向右旋走滑构造应力场,大北段南部因此形成一排右阶雁列构造圈闭。

当然大北段与克深段的变形也不是完全互不影响的,只是哪一方占主导而已。如大北3号构造具有明显的两期变形特征(图7),先形成北东走向的右阶雁列式展布背斜构造,后因克深段造山带自北向南挤压,原形成背斜遭到断裂切割改造,造成构造的复杂化。

图7 大北201、大北304、大北3、大北302构造立体显示图Fig.7 Three dimentional picture of the DB201,DB304,DB3,DB302 structural traps

克深段变形区位于克深段造山带以南,南部在新和古隆起和牙哈古隆起之间。克深段造山带总体近东西走向,分段特征不明显。盆内分布4排左阶雁列构造,走向大部分都是近东西走向,与该段造山带走向一致。早期克深段造山带走向为北东走向,盆内形成的构造走向也为北东走向。在后期克深段造山带与克拉3段造山带碰撞拼贴的过程中,自北西向南东向盆内挤入,逐渐转为东西走向,盆内的构造走向也随之偏转为近东西走向。如克深2、8、9构造圈闭总体走向近东西走向,但在圈闭的东部一般轴线都会向北偏转,说明这些构造圈闭走向虽被改造,但依然残存一些原来的痕迹。克深段造山带的转向对盆内变形的影响最远只波及到克深段南部克深13号构造,因为克深13号构造以南的构造和断裂,包括秋里塔格构造带中段的走向依然为北东走向,几乎没有受到影响。

克拉3段变形区位于克拉3段造山带与牙哈古隆起之间。如前文所述,克拉3段造山带与克深段及其以西造山带在走向、向盆内推进距离及对盆内变形影响方面存在明显差异。克拉3段由于古近系膏盐层的厚度较小,其对构造的调节作用不明显。该段造山带自北向南推覆的过程中,主要通过克拉3段北部地层的冲断褶皱剥蚀来平衡地层的缩短,其构造应力也主要在北部集中释放,在盆内只形成克拉3号一排构造。

4 结 论

本文在大量地震、钻井、地表、重力异常等资料解释分析基础上,阐明了克拉苏构造带的构造特征、形成机制及盆山耦合关系,取得的主要认识如下:

(1)克拉苏构造带为盐相关构造,纵向上呈分层分段变形特征。针对不同构造层差异变形的现象,提出了盐上背斜—盐层盐丘—盐下堆垛式构造组合、盐上向斜—盐层盐焊接或盐枕—盐下双重/楔形构造组合两个盐相关协同变形机制。

(2)克拉苏构造带平面上呈雁列展布格局。根据构造背景及构造样式的差异,把克拉苏构造带分成4个构造变形区:阿瓦特—博孜—大北段北部变形区、大北段南部变形过渡区、克深段变形区、克拉3段变形区,并从盆山耦合的角度解释了各构造变形区的平面展布格局。

(3)明确了克拉苏构造带变形的主要影响因素:南天山造山带向盆地的差异推覆作用,库车坳陷南部温宿古隆起、新和古隆起和牙哈古隆起的阻挡作用,古近系膏盐岩层的调节作用。前两者影响克拉苏构造带的平面展布格局,后者影响克拉苏构造带纵向的差异变形。