气候系统和全球变暖

——解读2021年诺贝尔物理奖

2022-02-23胡永云

胡永云

(北京大学 物理学院 大气与海洋科学系,北京 100817)

2021年获得诺贝尔物理学奖的两位气候学家分别是真锅淑郎(Syukuro Manabe)和哈尔塞曼(Klaus Hasselmann)[1]. 诺贝尔物理学奖委员会在背景说明中具体介绍了两位气候学家获奖的主要学术贡献,真锅淑郎获奖是因为建立了能够量化气候变率和可靠预测全球变暖的气候模式,哈尔塞曼获奖是因为提出了检测人类活动对全球变暖贡献的最优指纹法. 在此基础上,背景介绍材料明确指出,人类活动导致全球变暖这一论断是建立在坚实的科学基础之上的.

地球气候系统兴许是人类身处其中的最为复杂的物理系统. 一方面,在太阳辐射这一外强迫作用下,气候系统具有足够的稳定性. 另一方面,在内部和外部扰动的作用下,气候系统展现出不同时间和空间尺度的变率,是包含了高维变量的复杂系统. 在百万至千万年构造时间尺度上,地质活动是气候系统波动的主控因素,与板块运动相关的地球深部—表层—大气之间的碳循环导致了深时气候环境的冷—暖转换和地球宜居性演化. 在万年至十万年时间尺度上,由于受木星等大质量行星的扰动而产生的地球轨道的变化是气候系统波动的主控因素,这便是著名的米兰科维奇循环,导致了地球气候在冰期和间冰期之间的转换. 在年际到千年时间尺度上,海洋环流变化主导了气候系统的波动. 几周以内的天气变化则主要是由于大气内部波动造成的.

通常,人们认为气候系统仅包含大气层,其实,如上所述,气候系统还包含了大气圈与地球其它圈层的相互作用,如岩石圈、冰冻圈、海洋圈、生物圈等. 现在,广泛意义上的气候系统被称为地球系统. 另外,气候系统还包含了一系列的反馈机制,如碳酸盐-硅酸盐负反馈机制维持了地球气候系统在地质构造时间尺度上的稳定性,冰-雪反照率正反馈是气候系统在冰期-间冰期之间转换的放大机制,水汽正反馈放大二氧化碳(CO2)温室效应的机制. 上面所述的不同时间尺度的气候变化的主控因素只是触发了气候系统变化,而这些反馈机制的抑制或放大作用使得气候系统的变率更加复杂化.

人类出现至今大约有250万年的历史,与地球历史上气候状态相比,人类出现在一个地球气候相对偏冷的时期,也就是处于第四纪冰期时代. 在人类历史的绝大部分时间内,人类仅仅是在适应气候环境的状态下生存. 但随着文明的进展和科技的进步,人类对气候系统的影响力不断增强,逐渐成为气候系统复杂性的一个重要扰动因素. 尤其是工业革命以来,人类燃烧大量的化石燃料,释放愈来愈多的CO2到大气层,导致近百年全球变暖. 人工合成的一些化合物也对气候环境产生重要影响,如氟利昂对臭氧层的破坏作用. 更不用说上个世纪60—70年代,冷战时期核冬天的威胁是国际社会的关注重点.

气候系统的另一个复杂性在于它的变化很难通过实验室手段来验证. 我们所熟悉的物理实验都是把一个系统孤立起来,在实验室或者应用大型科学实验装置做实验,来发现新的物理现象、验证新的物理理论. 但气候系统的理论和观测事实只能通过数值试验来验证,很难想象建立一个巨大的实验室来验证气候系统变化. 因此,对气候变化的试验都是通过在超级计算机上运行气候模式来验证.

1 20世纪全球变暖和21世纪变暖预估

当我们谈论全球变暖时,并不仅仅关注温度升高本身,还包含另外两个层面的问题:人类燃烧化石燃料导致的温室气体排放增加是全球变暖的主要原因;全球变暖将导致海平面上升以及高温热浪、干旱、洪涝等极端灾害性天气、气候事件频发等一系列问题,这些对人类生存环境造成极大的危害. 因此,我们关注全球变暖是希望减少人类活动对气候系统的影响,从而使得地球气候环境更适宜人类居住.

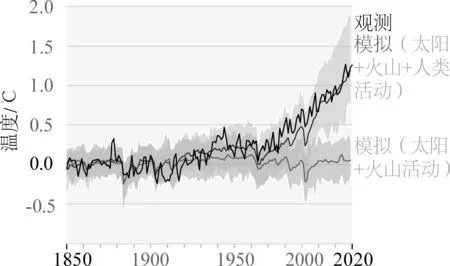

图1给出的是第六次政府间气候变化评估报告给政策制定者的总结报告(IPCC-AR6 SPM)中关于全球年平均近地面气温变化的最新结果[2]. 1900—1960年,温度缓慢上升,20世纪70年代以来,温度快速升高,1900—2020年全球平均温度升高了1.3 ℃(黑线). 图1表明,如果气候模式仅包含自然因素的影响,全球平均温度并没有呈现上升趋势(深灰线). 但是,如果气候模式包含了人为温室气体和气溶胶排放,则全球平均温度的变化趋势与观测的非常一致,说明人类活动确实是造成全球变暖的主要原因.

图1 全球年平均温度时间序列. 黑线是观测温度变化,深灰线是气候模式模拟的仅包含自然变化因素(太阳活动和火山喷发)的温度变化,浅灰线是气候模式模拟的既包含自然因素又包含人类活动的温度变化,阴影区是模拟结果的可能变化范围.来自IPCC-AR6 SPM 图SPM 1.

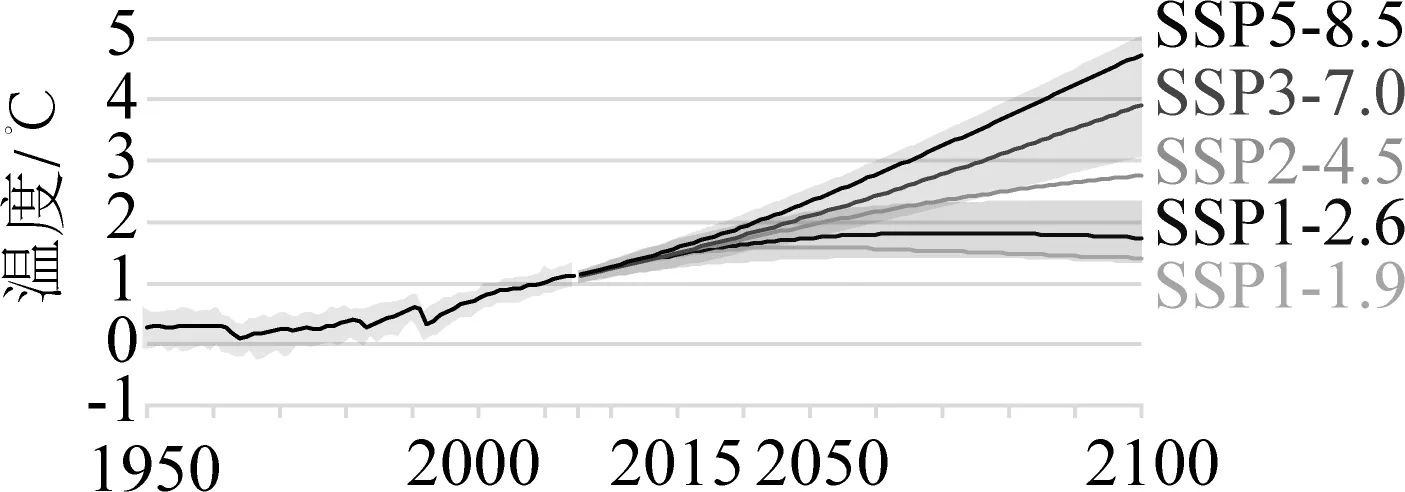

图2是IPCC-AR6给出的21世纪全球年平均温度预估. IPCC给出了5种温室气体排放情形下的气温变化预估. 如果不控制温室气体排放(SSP5-8.5),21世纪末全球平均温度将升高4.7 ℃。如果严格控制排放(SSP1-1.9或SSP2-2.6),温度将升高约1.5 ℃,这是2016年各国政府签订的《巴黎协定》所企望达到的目标.

图2 气候模式预估的5种温室气体排放情形下的21世纪全球平均近地面气温变化. 来自IPCC-AR6 SPM 图SPM 8.

为减缓全球变暖及其带来的极端灾害性天气和气候事件,世界气象组织和联合国环境署于1988年共同成立了“政府间气候变化专门委员会”(IPCC),为世界提供全球气候变化的进展状况和气候变化对社会、环境与经济的潜在影响的综合科学评估. IPCC于1990、1995、2001、2007、2013和2021年分别发表了6次评估报告,在最近发布的第6次评估报告(IPCC-AR6)最重要的结论是:“人类影响毋庸置疑地已经导致了大气、海洋和陆地变暖,大气、海洋、冰冻圈和生物圈广泛分布的迅速变化已经出现”[2]. 自上个世纪80年代以来,气候变化成为了大气和海洋乃至整个地球科学领域的主要研究方向.

2 气候系统的物理基础

人类自文明开始,就非常关注天气气候问题. 但在人类文明的早期,人类对天气和气候的认知是与天文和行星科学混淆在一起的,通常被称为天象. 人类通过对恒星、行星和月球的观测制定历法,划分四季,指导农业生产. 我们今天知道,天气和气候现象主要发生在地球大气层,与天文或行星科学并不在一个范畴.

2012年,笔者曾应邀为《物理》杂志撰写了全球变暖的物理基础和科学简史一文,简述了全球变暖的物理基础,并系统回顾了其近200年的科学认知历史[3]. 由Archer和Pierrehumbert主编的“The Warming Papers”一书收集了关于全球变暖研究最重要的文献,并对相关文献给予了评论[4]. 本文对这方面的内容做简要总结,以便给读者一个全面的认识.

关于气候系统和全球变暖的科学认知通常可追溯到傅里叶(Baron Jean Baptiste Joseph Fourier,1768—1830). 1827年,傅里叶首次提出大气层具有温室效应[5]. 大气的温室效应可以通过比较地球表面的实测温度和假定没有大气层情况下的辐射平衡温度来说明,假定没有大气层的存在,地球表面的辐射能量平衡可以用下面的方程来代表

S0(1-α)πR2=4πR2σT4

(1)

这里,S0= 1 368 Wm-2是太阳常量,也就是太阳辐射在地球轨道的辐射通量,α= 0.3是地球的行星反照率,也就是30%的太阳辐射被反射回太空,只有70%的太阳辐射被地面吸收,R= 6 370 km是地球半径,σ= 5.67×10-8Wm-2K-4是斯蒂芬-玻耳兹曼常数,T是全球平均地表温度. 式(1)的左边表示地球以圆形截面接收太阳的短波辐射,右边表示地球以球面向太空辐射的红外辐射. 把上面所有的参数值代入式(1),得到地表温度为T= 255 K,而实际观测的全球平均地表温度是288 K,表明大气层的温室效应把地表温度升高了33 K.

可是,在傅里叶时代,现代物理学还处于“婴儿”阶段,许多物理学的认知是相当模糊的. 那时红外辐射还被称为“暗热”(dark heat)或“暗辐射”(dark radiation),很类似今天所说的“暗能量”. 今天,我们知道红外辐射只是电磁波谱的一部分,红外辐射同样能够在真空中传播.

并不是所有大气成分都具有温室效应. 1861年,爱尔兰化学家丁铎尔(John Tyndall,1820—1893)通过实验发现,大气中只有几种含量很少的气体具有温室效应,分别是:CO2、H2O、CH4、N2O和O3等,而大气的主要成分N2和O2则没有温室效应[6]. 丁铎尔指出,地球气候变化并不需要整个大气质量和成分的根本改变,而只取决于几种痕量气体的变化,特别是CO2浓度变化是导致气候变化的关键因素.

在丁铎尔时代,还没有关于分子结构的清楚认识,更没有量子力学的概念. 丁铎尔当时试图用化学键的概念解释为什么CO2、H2O、N2O、O3等三原子分子能够吸收红外辐射,而双原子分子如N2和O2不吸收红外辐射. 我们现在知道,双原子分子与三原子分子在吸收或发射谱的差异是由分子结构决定的,双原子分子的电子分布具有对称性,它们在振动时不会出现偶极矩,其吸收和发射谱不可能来自振动或转动能量跃迁,而是电子跃迁造成的,所以,它们不吸收或发射红外波段能量,而是吸收紫外和更高频波段的能量,因此,双原子分子不是温室气体.

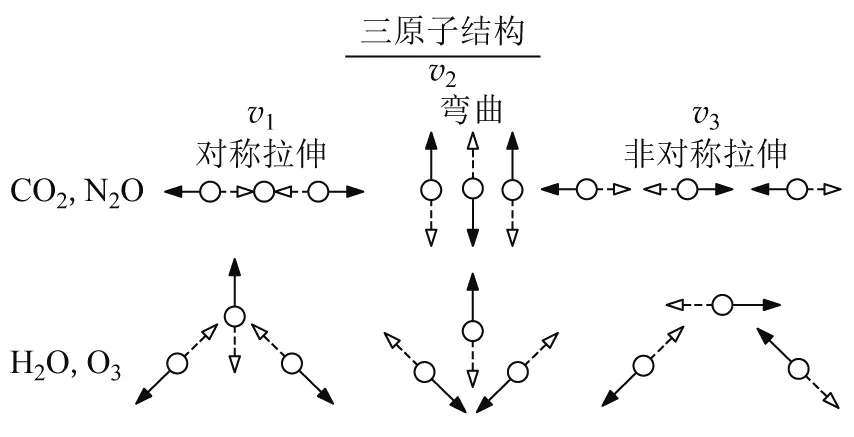

图3所示的是4种三原子分子结构. CO2和N2O的三个原子呈直线排列,它们没有永久性的偶极矩,因此,没有转动跃迁. 但是,这种直线排列的分子有三种振动模态:对称拉伸、弯曲和非对称拉伸. 对称拉伸不产生能量变化,而非对称拉伸和弯曲则需要吸收或发射一定的能量. 根据量子力学的原理,气体分子吸收或发射的能量是量子化的,也就是Eν=nhν(n= 1, 2, 3,…),振动跃迁需要的光子频率位于电磁波的红外波段.

图3 三原子分子结构和振动模态示意图. 图片来自参考文献[3].

H2O和O3分子与CO2的分子结构不一样,不是直线排列的,具有永久的偶极矩. 另外,H2O和O3分子有三个正交的转动轴线,所以,它们还有转动跃迁. 振动-弯曲吸收带位于波长6.3 μm,转动跃迁所需的能量较低一些,位于波长大于12 μm的红外波段.

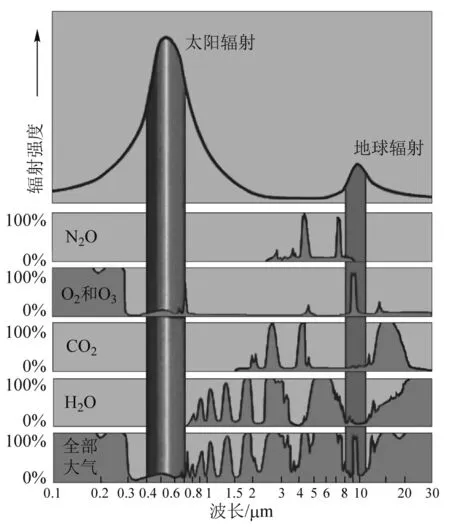

图4是几种温室气体对应于太阳可见光辐射和地球红外辐射的吸收谱. N2O在4 μm和7 μm的地方有两个强的吸收带,O3除吸收太阳的紫外辐射之外,在9.6 μm的红外谱段也有一个强的吸收带,CO2除了在15 μm处有一个强的吸收带,在2 ~ 4.5 μm的波段还有弱的吸收带,水汽是一个强的温室气体,从近红外到7 μm的波段散布着一些吸收带,其转动跃迁所需要的光子能量较低,在12 ~ 200 μm之间均有强的近乎连续的吸收带. 从图2可以看出,温室气体对太阳辐射基本是透明的,而对地球红外辐射则有强的吸收,这是大气层具有温室效应的根本原因.

图4 太阳和地球辐射谱以及各种温室气体的吸收率. 横坐标是电磁波的波长,纵坐标是温室气体的吸收率,100%表示辐射能量完全被大气吸收, 0%表示辐射能量完全不被大气吸收. 图片来自参考文献[3].

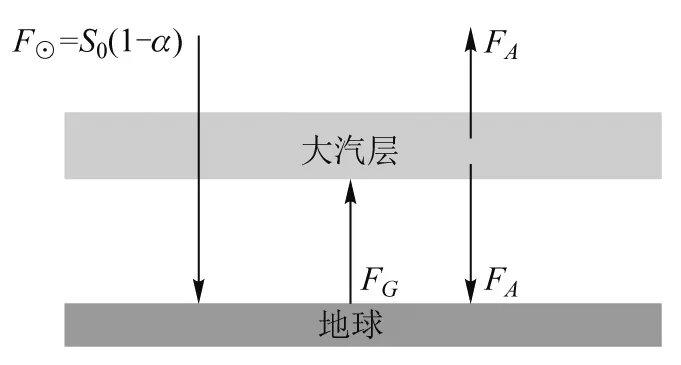

1896年,诺贝尔化学奖获得者、瑞典物理和化学家阿伦尼乌斯(Svante Arrhenius,1859—1927)定量地计算了CO2的气候敏感性[7],他根据推算的CO2和水汽在红外波段的吸收谱,并基于辐射能量平衡原理计算了气候对CO2变化的敏感性以及水汽的正反馈效应. 阿伦尼乌斯设计了一个理想的单层气候模式(图5),并考虑了水汽的正反馈和冰-雪反照率的正反馈. 当地表吸收太阳辐射(F⊙)之后,向大气层发射红外辐射(FG). 大气层吸收地表辐射之后,同时向上和向下发射红外辐射(FA),其中,向下的部分就代表了大气的温室效应. 在没有大气层的情况下,这一部分能量是没有的. 阿伦尼乌斯的计算结果表明,如果CO2浓度增加一倍,全球平均地表温度将升高6 ℃. 但阿伦尼乌斯推算的CO2和水汽吸收谱并不准确,过高地估计了CO2的温室效应. 另外,他的单层大气模式高估了大气层向外的红外辐射,降低了大气的温室效应,其综合结果是高估了CO2和水汽的温室效应.

图5 阿伦尼乌斯的一层大气能量平衡模式示意图. F⊙=S0(1-α)代表到达地表的太阳辐射,FG代表地表向外发射的红外辐射,FA代表大气层向外和向地表发射的红外辐射.

3 辐射传输的定量计算

虽然傅里叶、丁铎尔和阿伦尼乌斯的研究为我们理解大气温室效应、温室气体和CO2的气候敏感性奠定了基础,但精确计算大气温室效应和CO2的气候敏感性还需要更完整的科学体系的建立. 进入20世纪之后,气候研究极大地得益于物理学的飞速发展,尤其是关于分子结构的认识和量子力学的建立促进了我们对气体分子吸收谱(分子光谱)的理解,温室气体吸收谱的准确测量为精确计算辐射传输和温室效应提供了保证.

另一个对全球变暖问题具有重要意义的是天文学领域辐射传输理论的建立和完善. 1906年,天体物理学家施瓦氏(Karl Schwartzchild,1873—1916)基于对恒星结构以及恒星内部核聚变能量通过对流和辐射向外发射的研究,建立了辐射传输基本方程. 1950年,天体物理学家钱德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar,1910—1995)出版了关于辐射传输的专著[9],系统地建立了电磁波辐射传输理论.

计算机的发展为定量地计算多层大气辐射传输和CO2的气候敏感性提供了可能. 1956年,普拉斯(Plass)使用实验室测量的CO2吸收谱并使用多层大气辐射传输模式来计算CO2变化对气候的影响[10],他的结果表明,CO2加倍将造成地面增温大约3~6 ℃. 虽然普拉斯的结果比阿伦尼乌斯的更为准确,但他的工作存在重要缺陷:那时还没有完整的水汽吸收谱测量结果,他也没有考虑大气的垂直对流运动,一个关键性的错误是没有考虑大气层顶入射和出射能量平衡问题.

4 真锅淑郎的辐射-对流模式

经过100多年的发展,人们对大气温室效应和CO2气候敏感性的理解愈来愈清楚,但一个真正现代意义上的气候模式直到1967年才由真锅淑郎与其同事完成,也就是他们建立的辐射-对流模式(radiative-convective model)[11].

真锅淑郎的辐射-对流模式相较于以前的研究工作有四方面重大突破:1)包含了精确测量的水汽吸收谱;2)使用了固定相对湿度的方案,巧妙地包含了水汽的正反馈辐射效应;3)首次使用了对流调整方案. 在单纯辐射平衡条件下,对流层大气温度垂直递减率远大于绝热温度递减率,大气层结是不稳定的,势必将产生对流运动,把近地面层热量向上输送,从而使大气层结处于稳定状态,对流调整方案克服了大气层结的不稳定,并且与真实大气垂直温度廓线一致;4)最关键的一点是,真锅淑郎的模式解决了大气层顶辐射能量平衡问题,这是普拉斯等根本没有意识到的一个严重问题.

真锅淑郎等建立的辐射-对流模式是一个里程碑式的工作,它全面解决了辐射传输的各个问题,并与对流调整相结合,建立了一个可靠地计算CO2增加导致全球变暖的数值模式,即使今天,该模式仍是我们理解全球变暖的基础. 图6是真锅淑郎等在1967年利用辐射-对流模式模拟的大气温度垂直廓线. 以300 ppm CO2作为控制试验(黑线),当CO2加倍时(深灰线),地表气温升高2.36 ℃.而当CO2减半时(灰色虚线),地表气温下降2.28 ℃.

图6 诺贝尔物理学奖委员会根据Manabe和Wetherald(1967)的图16重新制作的CO2加倍和减半模拟结果. 黑线是300 ppm CO2的模拟结果,灰色虚线是CO2减半(150 ppm),灰色线是CO2加倍(600 ppm).

后来,真锅淑郎还与同事们合作首先研发了三维大气环流模式[12]. 在三维大气环流模式中,相对湿度和温度垂直递减率不再是固定的,而是通过三维大气运动自我调整的,三维模式还包含了云的辐射效应和降水等,这些是一维气候模式所不具备的.

真锅淑郎是日裔美籍人,1931年生于日本,在东京大学完成本科到博士阶段的学习,1958年博士毕业后前往美国工作. 二战之后的日本,生活非常艰苦,许多年轻人都希望前往美国留学或工作. 上世纪五十年代,一批日本气象学家去了美国,许多人后来取得了很大成就. 1963年,美国海洋大气管理局(NOAA)在普林斯顿大学附近成立了地球流体动力学实验室(GFDL),真锅淑郎在GFDL一直工作到1997年退休. 之后,他回到日本工作至2002年,因不适应日本的工作环境,又回到了美国,被普林斯顿大学聘为客座教授(无薪酬).

写模式代码是一项辛苦的工作,但真锅淑郎并没有嫌弃这样的工作,而是非常热爱这份工作. 但真锅淑郎并不是一个单纯的程序员,他具有清晰的物理思想,善于把自己的物理思想运用到气候模式研发中,并利用模式验证自己的科学思想,这是他取得巨大成就的关键.

5 CO2观测和最优指纹法

在认知人类活动影响气候变化的历史进程中,还有两个关键环节,一个是大气CO2浓度观测,另一个是如何检测和归因人类活动对全球变暖的贡献.

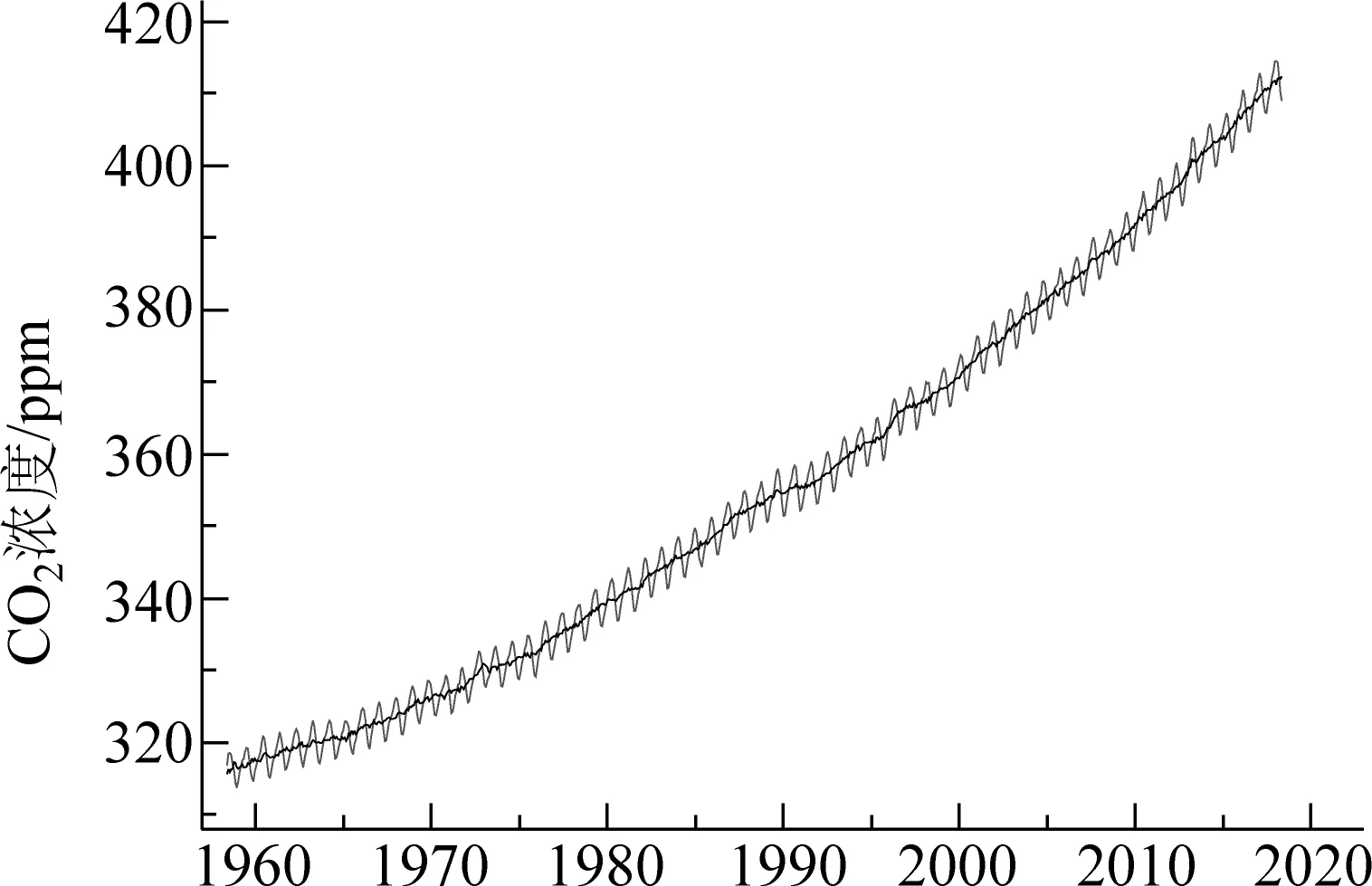

1957年,加州大学圣地亚哥分校教授Charles D. Keeling(1928—2005)在夏威夷的Mauna Loa山顶建立了世界上第一个CO2观测站,开始CO2浓度观测. 图7中的黑线是Keeling观测的年平均大气CO2浓度变化,从1958年的316 ppm(每百万体积单位中所占的分量)增加到2021年10月的417 ppm. 图中的折线代表月平均CO2浓度时间序列,曲线的波动是CO2浓度的季节变化,是植被光合作用的季节变化造成的. Keeling是第一个根据观测事实揭示人类燃烧化石燃料造成CO2增加,并将导致全球变暖[13].

图7 夏威夷Mauna Loa观测站给出的月平均CO2浓度1958—2020年时间序列.

Keeling的观测和真锅淑郎的模拟都表明了人类排放温室气体是导致全球变暖的重要原因. 另一个核心问题是,如何区分人类活动和自然变化对全球变暖的分别贡献.哈尔塞曼建立的最优指纹法(optimal fingerprint)解决了这一关键问题. 最优指纹法不仅强调气候系统的时间变化,也强调全球气候变化的空间分布,因此,也被称为时空指纹法[14-16]. 用Y(x,y,t)代表观测的气温时空变化,将其分解为人类活动造成的温度变化β(t)X(x,y)和气候系统自然变化ε(x,y,t)两部分,也就是Y(x,y,t) =β(t)X(x,y) +ε(x,y,t). 其中X是需要检测的人类活动产生的气温变化空间分布,β表示X随时间变化的振幅,ε代表气候系统的内部变率(假定为高斯随机变化). 人类活动造成的气温变暖部分可通过对比气候模式的模拟与观测结果而得到,从而能够把人类活动造成的全球变暖在时空分布上与气候系统自然变化导致的气温变化区别开来.

哈尔塞曼关于最优指纹法的第一篇论文发表于1979年,在将近20年时间内,并没有引起学术界的重视和应用. 直到1990年代后期,学术界才意识到哈尔塞曼研究成果的重要性,特别是引起了IPCC评估报告的重视. 回顾IPCC到目前为止的6次评估报告关于人类活动对气候变化影响的结论,从第一次评估报告到第六次分别是:稍显模糊的说明、“可辨别”、“可能”、“很可能”、“极可能”和“毋容置疑”,哈尔塞曼方法的应用,使得人类活动对全球变暖贡献的检测和归因变得愈来愈肯定.

与真锅淑郎的学术人生不同,哈尔塞曼变换了三个不同的研究领域,他是物理学博士,毕业后转向物理海洋方向,20世纪七十年代转向气候变化研究,他还在多个不同的科研机构工作. 但有一点是相同的,他们都在思考影响人类生存环境的根本科学问题,并根据自己的特长解决实际问题. 哈尔塞曼具有良好的数理基础,他建立的最优指纹法是一种理论性很强的数学方法,等待了很长的时间才被应用到检测和归因全球变暖研究中.

6 结论

真锅淑郎和哈尔塞曼的获奖是实至名归,他们均为认知人类活动对气候系统的影响做出了开创性的贡献. 他们应该从没有思考过他们的研究成果将获得诺贝尔物理学奖,因为他们从事的并非传统物理学研究. 因此,获得诺贝尔奖并非他们的科学目标,解决人类活动对气候环境影响的问题才是他们的初衷. 虽然真锅淑郎和哈尔塞曼的学术道路有很大的不同,但他们的共同点是对科学的热爱和执着.

2021年诺贝尔物理奖授予两位气候学家,凸显了物理奖委员会对我们身处其中的全球变暖问题的高度重视,强调了依据基本物理原理解决现实世界问题的重要性,两位气候学家获奖必将进一步引起国际社会对全球变暖问题的关注.

随着科学技术的发展,人类影响气候环境的能力也愈来愈强,保护我们生活其中的气候环境是每一个地球公民的神圣职责. 人类保护自然环境的一个成功例子就是南极臭氧洞的逐渐恢复. 研究表明,人工合成的氟利昂是造成臭氧损耗和南极臭氧洞形成的原因[17]. 观测表明,自氟利昂停止使用以来,臭氧层和南极臭氧洞有逐步恢复的趋势,说明人类完全可以通过自身的努力减少对自然环境的破坏. 同样,通过减排和增汇温室气体也能够达到减缓全球变暖的目的.