新时代测绘工程专业创新型人才培养改革探索

2022-02-22谭兴龙

谭兴龙 丁 楠

(江苏师范大学 地理测绘与城乡规划学院, 江苏 徐州 221116)

0 引言

改革开放以来,随着全国科技事业的蓬勃发展,测绘事业迅速进步,测绘先驱们为祖国的经济建设和国防建设、科学事业的繁荣做出了重要贡献。随着新时代科技进步,我国测绘科学技术阔步前进,日新月异,测绘技术全面向数字化、自动化和智能化方向转变,测绘学科也从单学科发展成多学科综合研究[1]。同时,传统测绘应用场景发生较大变革,测绘与其他行业之间的交叉应用和技术融合愈加紧密。为避免培养的测绘人才与社会需求之间出现脱节,江苏师范大学测绘工程专业探索创新型人才培养方案改革,力争培养出既能满足当前社会需求、又能紧跟高技术发展趋势的创新型复合型测绘人才。

1 测绘工程创新型人才培养改革背景

1.1 响应新时代创新政策号召

党的十九大报告进一步明确了创新在引领经济社会发展中的重要地位,提出要坚持创新驱动发展战略,加快建设创新型国家。国务院办公厅印发了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,教育部在新时代全国高等学校本科教育工作会议中指出,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,加快建设高水平本科教育、全面提高人才培养能力[2]。2021年6月,教育部召开座谈会学习贯彻习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话精神,指出要加快构建高质量高校科技创新体系。这些文件对创新教育改革、建设创新型教师队伍、构建高校创新体系给出了具体意见。过去一年,习近平总书记向全球宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通,国测一大队等同志利用自主知识产权设备重新测量珠峰高程,一系列重大事件将中国的测绘事业推向了世界高峰[3]。虽然我国测绘行业取得了令人瞩目的成绩,然而测绘人才培养仍然存在创新不足[4]。高校在培养测绘人才的过程中,不可仅将学生培养成测绘技术型的人才,更要注重创新意识的培养。因此,作者所在高校为响应新时代政策号召,探索新时代测绘工程专业创新型人才培养改革,力争为社会培养具有核心竞争力的创新型人才。

1.2 契合新时代社会需求和新技术发展趋势

新时代测绘技术全面向数字化、自动化和智能化方向转变,社会需求存在巨大变化。随着5G时代的到来,大数据、人工智能、云计算等技术无缝注入测绘地理信息行业,演变出更丰富的应用,例如,智慧城市、无人机测绘、三维导航与测绘地理信息领域的融合发展迅速,基于测绘地理信息技术的智能制造、穿戴装备、自动驾驶等前沿领域进入日常生活,测绘高科技新技术让人民生活更加便捷智慧[5]。与此同时,我国在全球地理信息感知、水体和地下空间测绘、地理信息数据库融合升级、数据智能化处理和信息挖掘、测绘卫星数据获取和应用等关键共性技术领域还存在“卡脖子”问题,高精尖测绘地理信息装备中部分关键核心技术还处于受制于人的困境[6]。为了更好适应新时代社会需求和测绘新技术发展,攻克“卡脖子”问题,人才培养是关键,探索创新型人才培养方案势在必行。

2 创新型人才培养改革理念和目标

创新是引领发展的第一动力,江苏师范大学测绘工程本科专业人才培养目标改革思路,一是着力培养学生独立思考与原始创新,克服以往的培养方案存在的学时、学分、课程设置过多,学生独立学习、思考、参与创新环节较少等现象,创新性人才培养方案通过重视理论基础、加强工程实践和突出创新能力,提升学生核心竞争力。二是新培养方案中课时设置与新技术深度融合,增加无人机测绘、人工智能、大数据、物联网等新课程的比重,紧跟新技术发展趋势。三是针对传统测绘中的实践教学给学生的印象大都是条件艰苦、环境恶劣、科技含量不高等负面印象,新培养方案中实践教学突出测绘技术的数字化、自动化和智能化,提升学生自主学习兴趣,同时开展“无比例尺测图”“地理实体”“图库一体化”等测绘新理论的实践和应用[7]。

江苏师范大学测绘工程本科专业人才培养以原始创新能力提升为核心,以分类分型人才培养模式为抓手,以优化的课程体系为支撑,实现知识、能力、素质三位一体协调发展,培养出具有空间地理信息采集、目标定位、数据处理、成果加工与分析等能力;具有测绘工程的项目设计、项目管理、组织实施等能力;具有应用自然科学、数学、信息科学等知识解决测绘工程领域相关的科学研究、设计、开发能力;精通国家关于测绘地理信息行业相关政策和法规,通过生产实践锻炼,具备注册测绘师的基本素质与能力;具有团队协作和科学探索精神的交叉领域应用的创新型人才。

3 创新型人才培养改革实践与措施

江苏师范大学测绘工程专业定位是立足测绘遥感与地理信息行业,面向新时代智慧城市、全源导航、大数据分析、数字孪生等需求,培养具有从事“空天地”全息地理信息采集、处理与应用等相关理论与技术的“新工科”复合型高级技术专业人才。为实现专业定位目标,在课程体系、创新课程、实践教学等方面进行以下改革措施。

3.1 调整课程体系

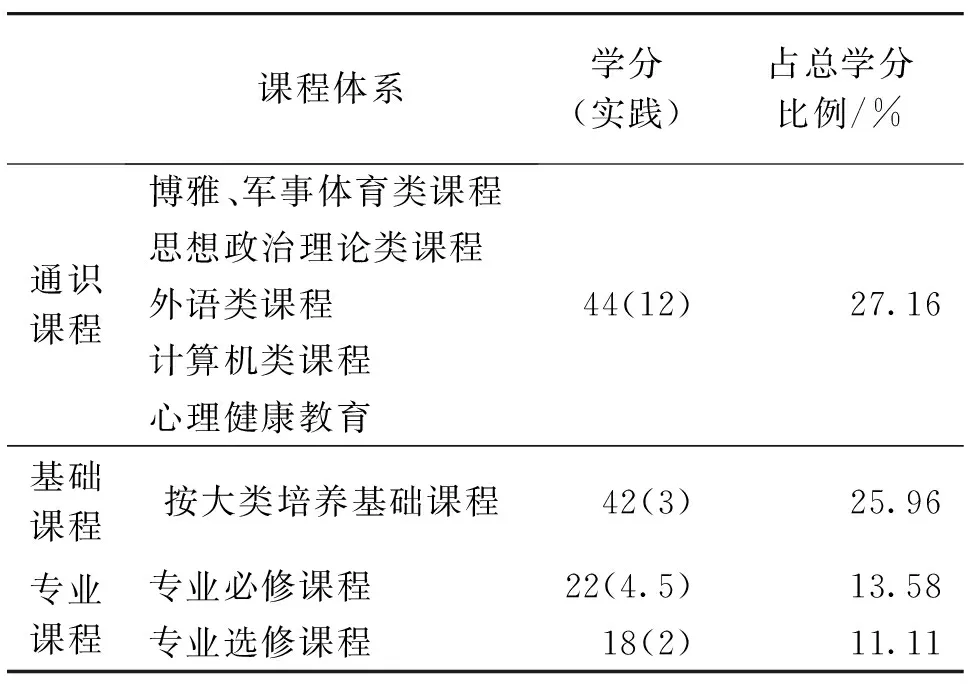

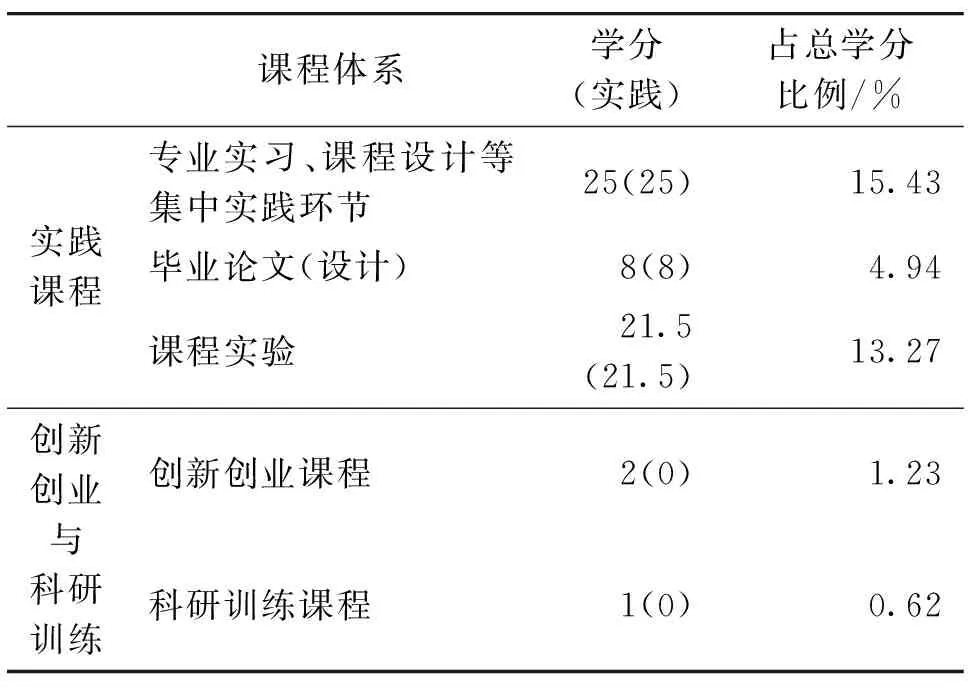

为实现专业定位复合型高级技术专业人才培养目标,本次江苏师范大学测绘工程本科专业新的人才培养中课程体系调整为通识课程、基础课程、专业课程、实践课程、创新创业与科研训练(表1)。其中通识课程注重课程思政和学生心理,具体包括校本、博雅、思想政治理论类课程、军事体育类课程、外语类课程、计算机类课程、心理健康教育;实践课程包括各类专业实习、课程设计等集中实践环节、毕业论文(设计)和课程实验;创新创业与科研训练模块注重独立思考和原始创新,分为创新创业课程、科研训练课程。总学分为162,总学时为2 614,其中理论学时为1 854,实践学时为760,实践环节共计54.5学分,占总学分的33.64%。

表1 课程类型、结构与体系

续表1

3.2 新增创新课程

针对专业定位中培养具有从事“空天地”全息地理信息采集、处理与应用的目标,依照新技术发展趋势,修改和调整教学课程体系,引入新兴的“无人机测图”“导航与定位”“物联网”“人工智能”等相关课程,更新教学平台,转变教学方法,提升学生自主学习的积极性。其中,“无人机测图”讲授无人机手动飞行操作、航线规划、影像数据采集、空中三角测量、多视影像密集点匹配、数字表面模型数据生成、纹理贴合、实景三维建模、三维测图及外业调绘与补测等[8],让学生在学习完摄影测量学和传统数字地形测量实习的基础上,感受无人机测图的优势。“导航与定位”主要讲授多源传感器定位原理、数据融合理论、室内外无缝定位方法及其相应的编程开发。让学生在学习全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)定位原理与应用的基础上,开拓传统导航定位应用场景,提升学生创新思维和开发能力。“物联网”和“人工智能”讲授机器学习、深度学习等智能理论,融合测绘理论方法和应用场景,拓宽学生思维局限,在学科交叉融合中激发学生创新能力。

3.3 优化实践教学3.3.1 复杂场景,开发虚拟仿真教学平台

我校新增了虚拟仿真教学平台,针对传统测量教学中存在的贵重测绘仪器不足、仪器操作易损坏等情况,可先在虚拟仿真教学平台中学习仪器使用、操作,练习熟悉后使用真实仪器,这种“虚实结合”的方式,极大提高了贵重仪器的使用安全和学生学习的效率。针对测绘中部分实验场景如“矿井联系测量”“无人机实操飞行”“精密工程测量”等环境复杂、危险性大的实践教学环节,可完全在虚拟仿真教学平台实验操作。虚拟仿真教学平台不仅拓宽了实践教学内容的广度和深度、延展了实践教学的时间和空间、还极大提高了实践教学的质量和效果。

3.3.2购置硬件,优化校内实验场地

现在测绘技术的发展从数字测绘和信息测绘逐渐发展到智能测绘阶段,因此,在实践教学环节,应及时补充最新高精尖的测绘设备,更新实践教学内容,满足学科发展要求。我校、院二级领导历年来重视测绘工程专业实验室建设,积极提升实践教学软硬件条件。近几年,更新的主要测绘先进设备包括:测图无人机、测量机器人、多频多模GNSS接收机、陀螺全站仪、数字水准仪、管线探测仪、激光垂直仪、综合测斜仪、地面三维激光扫描仪等。测绘实验仪器设备的更新不仅提高了学生实践能力,也有利于毕业生进入社会后与企业用人要求无缝对接。同时,结合校园特定场景,在我校工学院建立了标准化实验场地,根据数字地形测量学、大地测量学和工程测量学的实验规范要求,在工学院楼顶设置了GNSS连续运行参考站(Continuously Operating Reference Stations,CORS)和变形观测试验场、同时在校园内建立了18永久测量点位,可较好满足测绘相关教学活动,如全站仪、GNSS、陀螺仪、水准仪等相关仪器的操作。同时,在泉山校区图书馆周围按照测绘比赛的要求设置了导线控制、水准测量、实时动态载波相位差分技术(Real Time Kinematic,RTK)测量试验场,在足球场周边设置了无人机飞行试验场,可较好开展实践训练和测绘技能比赛,提升学生团队协作能力。

3.3.3校企联合,建立校外综合实习基地

实践是检验真理的唯一标准,企业是高校培养人才质量高低的重要判官。国务院办公厅《关于强化企业技术创新主体地位全面提升企业创新能力的意见》中指出,在以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,企业应当真正成为创新决策、研发投入、科研组织和成果应用的主体。因此,校企联合可让高校在培养学生过程中紧跟企业需求,同时反馈更新教学内容,学生在企业实习又可将理论知识落到具体实践,是学生、高校和企业共赢模式[9-10]。江苏师范大学与淮北九天测绘股份有限公司等十余家企业签订合作协议,在徐州、淮北等地甄选建立校外综合实习基地,同时聘请具备高级专业技术职称的企业技术骨干担任学生的校外导师,使学生真正深入工程实践和项目管理,让学生深刻认识测绘生产质量的重要性,强化学生的测绘技能、职业规范、团队沟通和项目管理等综合能力。

3.4 加强科研训练

针对专业定位中满足新时代智慧城市、全源导航、大数据分析、数字孪生等需求,江苏师范大学测绘工程专业坚持以本为本,搭建本科生与专业教师的沟通互动平台,实施测绘工程本科生导师制[11-12]。新生入学后,根据学生兴趣,每一位新生分配一位专业教师,指导该生大学4年的基础学习、科研创新、升学就业等具体环节。大二之后,积极指导学生参加“挑战杯”“大学生创新创业训练计划”等国家级、省级和校级科研训练项目,同时遴选出部分优秀学生参加各类测绘技能大赛,以赛促学,促进创新人才的培养。

3.5 改革成效

经过3年改革实践,我校测绘专业本科生在基础理论、实践技能和自主学习能力有效提升。获全国测绘技能大赛与其他个人及团体省级以上奖项57项;近3年考研录取率(升学)逐年提升,分别达37%、38%、39%;科研方面,本科生获批省级以上大学生创新创业训练项目10项、学生发表论文15篇,获省优秀毕业论文2篇,省高校测绘优秀毕业论文15篇。改革取得较好的初步成效。

4 结束语

创新型人才的培养是中国经济社会发展的必然要求,科技进步促使测绘新技术和仪器设备不断革新,高校人才培养方案改革也应与时俱进。江苏师范大学测绘工程专业充分考虑创新型人才培养思路,通过压缩总课时、更新创新课程、优化实践方案和加强科研训练等相关措施,形成强大的培养合力,既适应测绘学科专业发展的需要,又顾及学生个性需求,为培养创新型高级测绘工程专业人才奠定了坚实基础。