石鼓书院唐代摩崖碑刻考

2022-02-21吴小珍

吴 小 珍

(南华大学 马克思主义学院,湖南 衡阳 421001)

一 石鼓书院唐代摩崖碑刻基本情况

石鼓书院创建于唐代,初名为李宽中秀才书院,是中国最早产生的书院之一。书院建址于衡阳城北石鼓山上,此山“其形如鼓,屹立于蒸、湘二水之间”,“葱郁秀丽,为一方诸山之最”[1],书院以山为名,山以书院为盛,慕名来此揽胜观景、讲学论道者历代不绝。中国文人自古就有在名山胜迹题壁刻石以记事抒怀的传统,石鼓书院与山一体,山体纯石,地势独特,是以书院摩崖碑刻历代不绝,遍布整个石鼓山,其年代之久远,数量之繁多,在全国书院独树一帜,尤以唐代时期的摩崖碑刻弥足珍贵。相关记载最早见于宋人文集、地理志与金石著录等文献资料。范成大《石鼓山记》云:“石鼓书院合江亭今绿净阁,西廊外石磴缘山,谓之西谿,有‘窪尊’及唐李吉甫、齐映诸题名’”[2]18。又,南宋王象之《舆地纪胜》载录石鼓书院唐代碑刻2种,南宋佚名《宝刻类编》载录书院唐代摩崖、碑刻各一种等。明清以后,载录与考订石鼓书院唐代摩崖碑刻的文献资料日渐增多,如乾隆《清泉县志》载录6种,嘉庆《古泉山馆金石文编》载录3种,嘉庆、光绪《湖南通志》载录11种,同治《八琼室金石补正》载录3种、光绪《石鼓书院志》载录6种等。

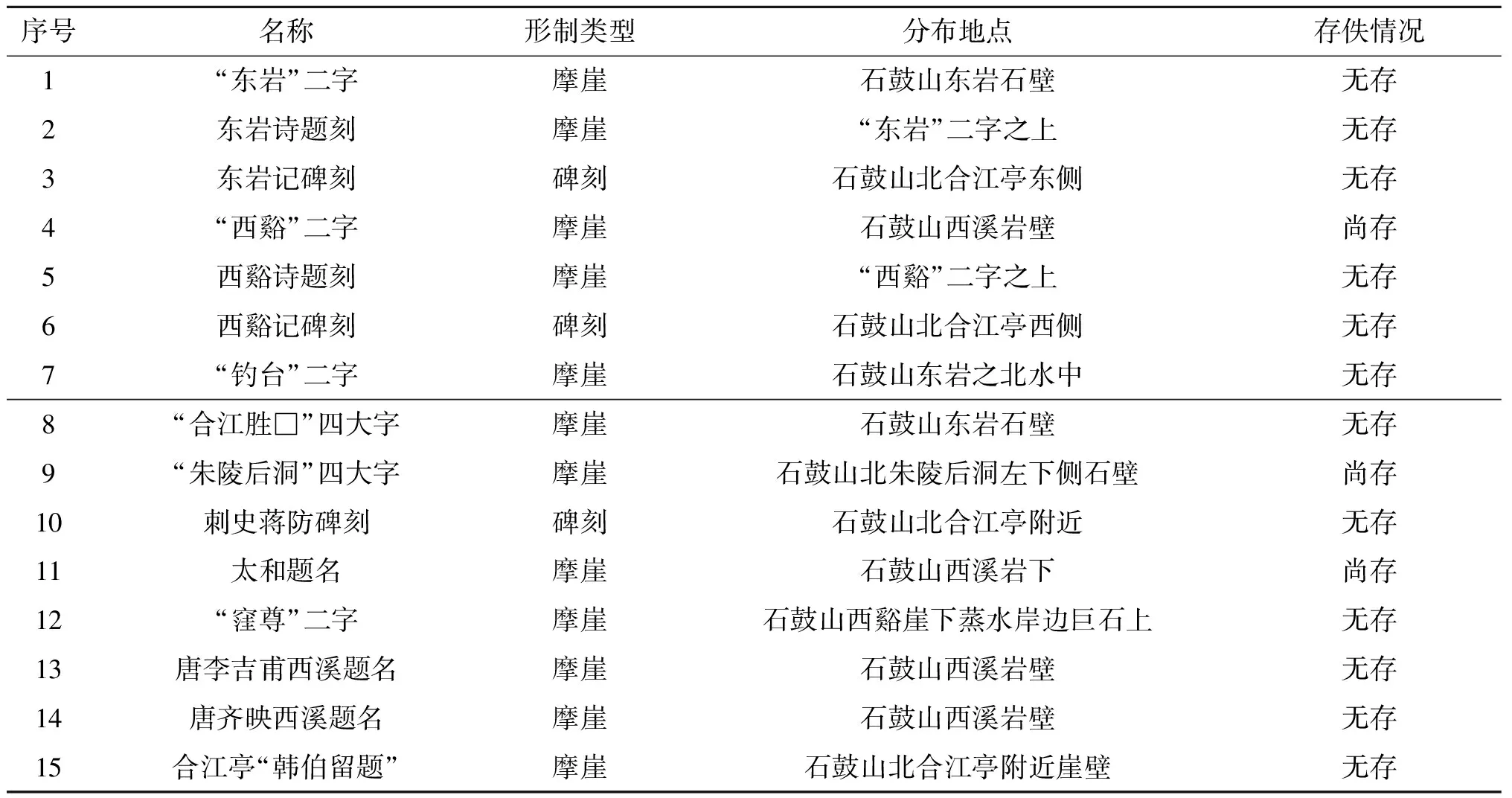

以上历史文献资料,是整理与考证石鼓书院唐代摩崖碑刻的重要文字依据。笔者在仔细查阅、比对多种不同历史文献记载的基础上,结合书院实地调查,对石鼓书院唐代摩崖碑刻及存佚情况进行整理。可以确定,石鼓书院唐代摩崖碑刻共有15种,见表1。

表1 石鼓书院唐代摩崖碑刻一览表

由表1可知,石鼓书院唐代摩崖碑刻以摩崖题刻为主,伴以二、三碑刻,参差分布于石鼓山东、西、北三面岩壁及附近滨水处,其中:石鼓山东岩4种,石鼓山西谿6种,石鼓山北(含合江亭、朱陵后洞)5种;迄今保存完好的有3种,皆为摩崖题刻,即“太和题名”、“朱陵后洞”四字与“西溪”二字。

现择其有疑义者,“东岩”与“西谿”及其相关诗文题(碑)刻、“太和题名”、“刺史蒋防碑刻”及“昌黎诗刻”四种摩崖题刻分别予以考释。

二 石鼓书院唐代摩崖碑刻考释

(一)“东岩”、“西谿”四字及诗作题刻、“东岩记”、“西谿记”碑刻考

“东岩”、“西谿”四字为石鼓书院著名题刻,年代久远,素负盛名,石鼓山东岩、西溪称谓即缘于此。二者分别位于石鼓山东、西两侧岩壁,皆无落款。“‘东岩’二字,二石各高一尺六寸,广一尺七寸,各一字,字径一尺二寸许,分书;‘西谿’二字,高一尺四寸,广三尺八寸,横列二字,字径一尺,正书”[3]33。

“东岩”与“西谿”题刻的形成年代及其书者,一般认为是贞观年间衡州刺史宇文炫。明《永乐大典》卷九七六六,《二十二覃·岩》:“东岩在湖广衡州府衡阳县北合江亭东,唐贞观十五年,刺史宇文炫建亭以为登览之所,面对岩壑,故名”。明嘉靖《衡州府志》卷六《名宦》:“宇文炫,唐太宗时为衡阳太守,贞观中时和岁丰,民安物阜,于石鼓山东崖、西溪有诗。”明万历二十一年《衡州府志》卷一《山川志》:“太守宇文炫于石鼓之东题曰‘东岩’,西曰‘西溪’,石上有诗,已剥落不可读”。明万历十七年《石鼓书院志·上部·地理志》亦云:“东岩,在石鼓山东北,壁立数仞,为书院八景之一;西溪,在石鼓山之西,俯临蒸水,夜月晚眺,水天一色,刺史宇文炫石刻尚存,具八景之一”。该志《名宦志》云:“宇文炫,贞观中为衡州刺史,多善政,增修合江亭,建东岩、西溪二亭”。

清代以后的各种文献记载,志书如《湖南通志》、《衡州府志》、《清泉县志》、《衡阳县志》以及《石鼓书院志》等,金石著录如《八琼室金石补正》等皆从此说,未有异议。

前述文献材料中有两点值得注意。(1)宇文炫除在石鼓山东、西岩壁题刻“东岩”、“西谿”四字外,又在四字之上留有诗作题刻,后因年代久远而剥落不可读;(2)宇文炫题刻的具体时间是贞观年间,确切地说是贞观十五年。对此,有关“东岩”、“西谿”四字摩崖及其相关诗题刻历史,有几点须加以辨证或予以补充。其一,题刻者为宇文炫的说法虽确,然未言及所本何处。其二,题刻时间记载不确,即题刻者宇文炫任职衡州刺史时间记载有误。其三,宇文炫在石鼓山的题、碑刻活动记载不全,尚有缺失遗漏。

南宋王象之《舆地纪胜》卷五十五《荆湖南路·衡州》之《碑记》云:“《东岩记》在合江亭东,正观五年刺史定宇文氏记;《西谿记》在合江亭,宇文氏有铭”。《舆地纪胜》约成书于宋理宗宝庆三年(1227),该书据各郡图经,录其要略而成。这是已知有关宇文炫石鼓山刻石活动的最早文献记载,由此可确定,他任职衡州刺史期间,除在石鼓山东、西岩壁分别留有“东岩”、“西谿”四字与诗作题刻外,同时还在合江亭东、西两侧各立有“东岩记”、“西谿记”碑记(铭)一通,可惜诗文与碑记(铭)早佚,不见之任何记载,殊为遗憾。

另,《舆地纪胜》谓宇文炫碑立时间为“正[当为‘贞’字之误]观五年”,与后世记载不符(见前述,明《永乐大典》云“贞观十五年”)。碑刻与题刻虽然形制相异,但作者乃同一人,主题亦相同,何以二者形成时间相差十年,显然不合常理,其中必有一错。事实上,不管是“贞观五年”之说还是“贞观十五年”之说,二者记载皆不确。

据《唐会要》卷三五:“贞元三年正月,右补阙宇文炫上言,请京畿诸县乡村废寺并为乡学,并上制书事二十馀件,疏奏不报”。又据北宋《册府元龟》卷四八一:“张彧,贞元十四年自刑部侍郎除卫尉卿,初有诏,令三司使推按僧法凑狱,不叶颇甚,中丞宇文邈上表辞官,不许,彧时又疾病,请归休,帝意以为假托事故,彧改官,邈受令,刑部郎中宇文炫同推事,以邈与炫宗姓,又改令卢虔”。再,明《永乐大典》卷八六四七“衡州刺史”条:“宇文炫,贞元十五年”。综合以上材料内容,可以确定:宇文炫于唐贞元三年(787)官右补阙,贞元十四年(798)为刑部郎中,次年即贞元十五年(799)任衡州刺史。因此,宇文炫在石鼓山题刻及碑刻之举,当在唐贞元十五年或之后的几年间。

另,“贞元十五年”、“贞观十五年”与“贞观五年”,三者若从文字书写印刷角度来看,容易混淆。因此,不排除后二者因字误、字漏等原因,出现以讹传讹的现象(如《舆地纪胜》云“贞观五年”当为字误兼字漏,即将“贞元”误写为“贞观”,在“五年”两字前又漏写“十”字;又如《永乐大典》所载则纯属字误,同一书不同之卷言同一事,竟然一说在“贞观十五年”,一说在“贞元十五年”,显然将“贞元”误写为“贞观”),是以后世皆误以为宇文炫题(碑)刻于石鼓书院的时间在唐太宗贞观年间,而非一百六十余年后的唐德宗贞元年间。可谓一字之差,谬以千里。

(二)太和题名考

太和题名,又称“唐刺史裴□等题名”,清代以前未见于任何文献记载。乾隆二十二年九月,寓居衡阳的清代学者江昱在石鼓书院搜访摩崖碑刻时,偶然发现该题名,其文集《潇湘听雨录》中有详细记载:“乾隆丁丑九月,令仆夫前曳后拥,缘崖搜讨前人磨刻凡数十处,惜石质粗疏,剥落过半,有‘太和九年’刻藏于崖下……其‘太和’题名,高一尺,阔少驘,字大寸许,书右行,体近欧阳。刻手亦善其文,曰‘衡州刺史裴□、监察御史陈越户、部从事閰斯琴、客张贽,太和九年九月十日同游’,凡六行三十二字,缺一字。余尝有句云‘绝壁苔封刺史名’,盖指此出”[4]2。

江昱,字宾谷,号松泉,江苏甘泉人,廪贡生。乾隆二十一年,衡阳新增清泉县,其弟江恂出任县令一职,昱遂至衡州,“居恂署数年”。江昱醉心于金石之学,自云“余客湖湘,于其地之碑刻聊就力就致者畜之”[4]8。其弟江恂亦有此好,公务之余常与乃兄一起,着意于湘省各地摩崖碑刻的搜集与整理。任职清泉县令后,尤注重对石鼓书院摩崖碑刻的保护。乾隆庚辰年间,江恂鉴于石鼓山游客往来喧哗,为避免干扰书院师徒教学,遂下令重开西谿栈道,不由书院直达合江亭胜,颇觉一新,“修理需石,或议亭内、外碑如插笏,有駮蚀无一字者,信可毁之”。对此他坚决予以反对,明确表示书院碑刻中“无一字者,安知非唐宋旧物,毁之,终不安”[5]。江氏兄弟精于金石之学在当时颇有声名,远在京师的金石学大家如钱大昕曾专门慕名到访石鼓书院,邀请江昱一同考察书院合江亭后岩壁的摩崖石刻诗文,“摩挲不忍去”[4]6。

太和题刻被发现后,湖南省、府、县志及光绪石鼓书院志先后载录,著名金石学家瞿中溶、陆增祥等亦先后将其收录各自的金石著录中。由太和题名内容可知,唐文宗太和九年(835)九月十日,衡州刺史裴氏与监察御史陈越石、郡从事閰斯及琴客张贽等四人同游石鼓书院,并将此举题刻于西溪崖壁,以为纪念。题刻中提及的四人,后二者“閰斯”与“张贽”身份较低,具体何人无从考据。关于閰斯的职衔,陈增祥《八琼室金石补正》考订题刻中“部”字为“郡”字之误[3]33,即閰氏之职当为郡从事。可知他时为衡州刺史属官。《隋书》卷二二《百官志·下》:“上上州刺史,置府。……州属官,有别驾从事史,治中从事史,州都光迎主簿,主簿,西曹书佐,市令及史,祭酒从事史,部郡从事……等员”。部郡从事乃隋代于各州置此官,隶属州牧,掌督促文书举非法事,秩从九品,简称部郡从事。《新唐书·百官志》虽无“从事”一职,但唐代史籍中经常出现“从事”这一专有名词,如郑谷《南康郡牧陆肱郎中辟许棠先辈为郡从事,因有寄赠》一诗[6],可知唐代“郡从事”有之,泛指所有幕职。

又,监察御史陈越石。按:监察御史一职,《新唐书·百官志三》:“监察御史十五人,正八品下。掌分察百僚,巡按州县,狱讼、军戎、祭祀、营作、太府出纳皆莅焉;知朝堂左右厢及百司纲目”。陈越石,《潇湘听雨录》作“陈越户”,不确,嘉庆《湖南通志》、《八琼室金石补正》皆作“石”。《钦定全唐文》卷七二三“陈越石条”:“越石,颍州人,初名黄石。元和十五年进士,官蓝田令,会昌三年卒”。由此可知,此次石鼓山雅集,当为陈越石升职外放为蓝田县令之前。

衡州刺史裴氏是太和题名四人中职衔最高者,因其姓氏后缺一字,且裴姓刺史未见载于《衡州府志·职官志》,瞿中溶、陆增祥等人据此认为裴氏其人身份“无可考”[7]。

笔者通过查阅相关文献资料,可以确定:衡州刺史裴氏,其名裴浰。有关其人其事的文献记载不多,共有两条。兹录如下。

“元举牒判官摄节度判官、监察御史里行裴浰,计两州徵钱共七千贯文,米共五千石”。

“敕:朝散大夫前守蓬州刺史上轻车尉裴浰、朝议郎前守通州刺史赐绯鱼袋郭矑等:夫上之化下,犹泥之在钧,唯甄者之所为耳。以尔等前所为政,皆播能名,人多裤襦之谣,理有绥定之绩。衡阳、苞湖,赋繁地阔,尤藉良牧,以扇仁风,勉奉诏条,陟明斯在。浰可守衡州刺史,散官,勋如故;曥可守利州刺史,散官,赐如故”。

第一则材料来自唐元稹的《弹奏剑南东川节度观察处置等使严砺文》[8]。由此可知,元和四年,裴浰时任东川节度判官兼监察御史里行,据《唐书·百官志》,判官系节度使佐属,分判仓、兵、骑、胄四曹事,多由藩镇自行辟置,位在行军司马、副使之下,其权极重,几乎等于副使[9]。该年八月,元稹(字微之)以监察御史身份“奉使东蜀,劾奏故剑南东川节度使严砺违制擅赋,又籍没涂山甫等吏民八十八户田宅一百一十一、奴婢二十七人、草千五百束、钱七千贯。时砺已死,七州刺史皆责罚”[10]。裴浰作为参与涉案官员之一,被元稹一并弹劾追责,自然也受到相应责罚,至于具体何种责罚,因史籍缺乏不可考,但不可置疑,此事必然会对其仕途产生严重影响。

第二则材料来自唐李虞仲《授裴浰郭曥等诸州刺史制》[11]。该制文未署年月日期,查其撰者生平可知其大致年代。李虞仲,字见之,赵郡人。“元和初,登进士第,又以制策登科,授弘文校书。从事荆南,入为太常博士,迁兵部员外、司勋郎中。宝历中,考制策甚精,转兵部郎中,知制诰,拜中书舍人。太和四年,出为华州刺史、兼御史大夫”[12]。由此推测,李虞仲知制诰、掌草拟诏敕在宝历中至太和四年期间,《授裴浰郭曥等诸州刺史制》当撰于这一时期。结合太和题名的具体日期,我们可以确定,裴浰出任衡州刺史的时间最晚不会迟于太和四年,至太和九年尚未离任,换言之,他任职衡州刺史的时间至少在六年以上。

查,唐代刺史任期一般为三至四年。唐《通典》卷十七《选举五·杂论议中》:“今之在任,四考即迁”。又如:与裴浰活动年代接近的宝历元年(825)正月敕文:“刺史、县令,若无犯,非满三年,不得替”[13]。但亦有例外。相对来说,偏远地区的刺史任职时有延长,唐代衡州属江南西道,邻近岭南蛮荒,向被视为偏僻之地,常作为官员的贬谪场所。柳宗元《送李谓赴京师序》云:“过洞庭,上湘江,非有罪左迁者罕至”[14]。唐代衡州刺史中不乏贬谪之人,如齐映、吕温、令孤楚等皆是如此。但是与衡州相比,属山南西道的蓬州显然更加偏远荒僻;因此对裴浰而言,朝廷将其从蓬州调至衡州担任刺史,虽然官职未变,其实隐含重用之意,故制文云“赋繁地阔,尤藉良牧”。

(三)刺史蒋防碑刻考

刺史蒋防碑刻现已无存。蒋防其人,据明凌迪知《万姓统谱》卷八六:“蒋防,字子徵,义兴人,澄之后。年十八,父诫令作《秋河赋》,援笔即成,警句云:连云梯以迥立,跨星桥而径渡。于简遂妻以子。李绅即席命赋《韝上鹰诗》,云:几欲高飞天上去,谁人为解绿丝绦。伸识其意,荐之,后历翰林学士、中书舍人”[15]。嘉庆《湖南通志》卷二零七亦简单介绍了蒋防其人其诗:“蒋防,义兴人,官右拾遗,元和中李绅荐为司封郎中,知制诰,进翰林学士。李逢吉逐绅,因出防为汀州刺史,《全唐诗》录其诗十二首,而合江亭诗未收,此诗盖其官衡州刺史时所题也”。《通志》称其为合江亭诗,缘于南宋《宝刻类编》的记载。

据南宋金石著录、佚名撰《宝刻类编》卷五:“贺拔惎,蒋防题合江亭诗,太和元年六月上旬,潭衡”。贺氏生卒年不详,与蒋防同时代人。《摭言》云:“惎长庆中与白敏中同进士第;按《金石略》:唐白居易重修香山寺诗,贺拔惎书。按《书史会要》:贺拔惎官至员外郎,有书名[16]。《宝刻类编》编写特点为“每类以人名为纲,而载所书碑目,其下各系以年月地名”。由此可知,蒋防任职衡州刺史大致在太和元年前后,撰诗时间在该年六月上旬,由贺拔惎书立碑。

刺史蒋防碑刻还见载于南宋著名理学家张栻所撰《衡州石鼓山诸葛忠武侯祠记》:“衡州石鼓山旧亦有祠,按《蜀志》:昭烈牧荆州时,侯以军师中郎将驻临蒸,督零陵、桂阳、长沙三郡,调赋以供军实。临蒸,今衡阳县是也,蒸水出县境,径石鼓山之左会于湘江,则其庙食于此,固宜。考昌黎韩愈及刺史蒋防诗碑,祠之立其来远矣”[17]。该记文是乾道四年张栻应湖南提举常平范成象偕提刑郑思恭、衡州知州赵君迈书请而作,由此可知,至少在宋乾道四年以前,蒋防合江亭诗碑尚完好留存于石鼓书院内。遗憾的是,因《全唐书》未收录蒋氏合江亭诗,是以相关历史文献包括明清《石鼓书院志》及省、府、县志皆未载录具体诗文。目前所见,仅南宋《舆地纪胜》卷五五《荆湖南路·衡州·诗》附录残诗两句:“‘始有诸葛翁,柯亭寄幽蔼’。诸葛亮在临蒸时尝有宅,故蒋防诗云”。

(四)昌黎诗碑考

乾隆《清泉县志》载石鼓书院宋元祐三年摩崖题刻,中有“既饮,与宾客下合江亭,观韩伯留题”等字句[18]3。“韩伯”当为宋人对唐代大诗人韩愈的尊称,“韩伯留题”则应为韩愈当年访石鼓书院时所留题刻。据《韩文类谱》卷五《韩子年谱》载,永贞元年(805)韩愈“自阳山移江陵法曹……自郴至衡,有《合江亭寄刺史邹君》诗”。可知韩愈入衡州后,应刺史邹君邀请至石鼓书院揽胜,登合江亭观景,并留下诗作。对此,有学者如郭建衡提出疑问,认为元祐三年题刻中提到的“韩伯留题”,究竟是将韩愈合江亭诗刻石,还是当年韩愈游览合江亭时另有即兴之题,已无从知晓[19]。郭建衡先生用力甚勤,他之所以有此疑问,是因为书院曾存有韩昌黎诗碑一通。一般认为该诗碑系南宋著名理学家张栻手书,明清志书、记文以及金石著录等皆有载录。明万历《石鼓书院志》上部《室宇志》:“合江亭在石鼓山阴,蒸湘二水,合流于前。……唐韩昌黎自山阳徙江陵,与刺史邹君会于亭上,后寄古诗二十韵。宋张南轩刻石置于亭中”。这是现存最早有关张栻书韩愈诗碑的文献资料记载,明清各志书、记文以及金石著录所载,皆本此。

但是明代以前的文献资料中,都没有这一方面的记载。查阅宋人文集,有两篇文章明确提到了石鼓书院韩愈合江亭诗碑,不仅如此,以撰文者身份及其与石鼓书院的特殊关系而言,他们的文章内容可谓是张栻书韩愈诗碑的有力反证。一是张栻的《衡州石鼓山诸葛忠武侯祠记》(相关文字见前引,此处略)。由其文可知,早在乾道四年张栻应邀撰写此记以前,已经有韩愈合江亭诗碑与前述刺史蒋防诗碑并立于石鼓书院内;当然,也不排除一种可能(尽管这种可能性很小),即张栻出于尊崇昌黎之意,亦手书韩诗,勒石立于合江亭。二是范成大的《骖鸾录》,该书是“乾道壬辰成大自中书舍人出知静江府时,纪途中所见”,次年即乾道九年(1173)二月十二日,范成大至衡州,十三日、十四日泊衡州,谒石鼓书院。“合江亭见韩文公诗,今名绿净阁,亦取文公诗‘绿净不可唾’之句。退之贬潮阳时,盖自此横绝取路以入广东,故衡阳之南皆无诗焉”[2]18。所记内容不仅与张文相互印证,并且还指出了昌黎诗碑所在具体位置,即合江亭内。

巧合的是,范成大之兄恰是前文提及的、书请张栻为石鼓书院诸葛武侯新庙作记的常平使者范成象。范氏兄弟感情深厚,关系友善,是以范成象邀请张栻为武侯祠作记一事,范成大必然知晓,此其一;鉴于范成象与张栻之间的关系,范成大在石鼓书院合江亭内所见昌黎诗碑,如果确系张栻书立,必然会特别留意并在文章中专门提及,但通读其文不见一字涉及,令人颇感奇怪。此其二。

又,证明合江亭昌黎诗碑并非张栻书立的另一有力证据,就是宋元祐三年题刻。题刻首句为“元祐三年戊辰秋八月十有八日”,末句为“既饮,与宾客下合江亭观韩伯留题□□□□水环□汤汤以”[以后约缺三十馀字]”[18]3。据此可知,早在后世公认的南轩书昌黎诗碑产生之前七十余年,即元祐三年(1088),提点刑狱朝散郞张公绶与衡州知州、衡阳县令等一干人,就已在石鼓书院合江亭内欣赏“韩伯留题”了。从前述分析我们已明确,宋代合江亭内昌黎诗石刻,其形态是碑刻而非摩崖题刻,乾道四年虽然较元祐三年晚若干年,但百年之内,同一题材不可能以两种石刻形态并存于同一地点,这样做既无必要,也属多余。

据此,我们甚至可大胆推测,宋元祐三年张公绶等人在合江亭流连欣赏的“韩伯留题”,亦即七十余年后即乾道年间张栻记文提及、范成大亲眼所见的昌黎诗碑,极有可能就是韩愈本人亲书,正如其诗云“愿书岩上石,勿使尘泥涴”[20]。作为诗作寄题对象的衡州刺史邹君,必然会满足好友心愿,将诗作刻石于合江亭,供后人瞻仰吟唱。