西藏羊八井地热田水热蚀变的时空演化特征

2022-02-21胡志华高洪雷万汉平张松郝伟林吴儒杰

胡志华,高洪雷,万汉平,张松,郝伟林,吴儒杰

1)核工业北京地质研究院,北京, 100029;2)中核集团地热勘查技术研究中心,北京,100029

内容提要: 西藏亚东—谷露裂谷中—北段的羊八井地热田是我国著名的高温地热田,研究其水热蚀变的时空演化有助于更好地认识藏南地热的发育特征。通过对羊八井地热田及其水热蚀变岩开展地表调查、显微特征与X衍射分析等工作,总结了其主要蚀变类型特征,划分出黄褐色蚀变中心带、灰白色中强蚀变带、灰白色中等蚀变带和浅灰白色弱蚀变带4个不同的水热蚀变带,并区分出红褐色—黄褐色蚀变期、灰白色蚀变期和淡黄色—灰色蚀变期共3期蚀变。研究结果揭示,羊八井地热田高温地热活动中心一直在北区硫磺沟区域,其水热蚀变活动主要受亚东—谷露裂谷内部的活动断裂构造控制,并与断裂构造活动具同步性;地热水的排泄方式早期为沿北东向断裂构造直接排泄,晚期为经浅层第四系径流后再排泄,由直接排泄向间接排泄转变;中高温地热水的排泄区由北区硫磺沟地区向南区藏布曲迁移。根据研究结果推断,硫磺沟区域的北东向断裂与北西向断裂交汇区可作为羊八井热田北区深部地热勘查的主要方向。

西藏地区是我国高温地热活动的主要集中分布区,其高温地热资源占我国高温地热资源的80%(孙红丽等,2015)。西藏地热活动严格受近南北向裂谷的边界断裂控制(韩同林等,1990;Wang Xiao et al.,2018; Su Jinbao et al.,2020)。西藏羊八井地热田是我国著名的高温地热田(廖志杰和赵平,1999;多吉,2003),处于藏南近南北向的亚东—谷露裂谷中北段(吴中海等,2006),其地热活动受羊八井盆地的边界断裂控制(吴中海等,2006)。前人对羊八井地热田开展了深入的研究,在地热地质、构造特征、水文地球化学特征、热储模型、资源评价、水热蚀变等方面取得了丰硕的成果(多吉等❶ ❷ ❸;穆铎,1980;康文华等,1985;朱梅湘和徐勇,1989;郑灼华,1983;杨期隆和辛奎德,1991; 杨期隆, 1994;多吉,2003;孟宪刚等,2006;Guo Qinghai et al.,2007;吕苑苑等,2012;Yuan Jianfei et al.,2014),其中水热蚀变特征在上述各方面研究中都有涉及,但对羊八井地热田水热蚀变的活动期次和空间演化特征研究较薄弱。水热蚀变是地热田水热活动的遗迹,也受到断裂构造的控制,其空间分布和分带特征是控热构造、热水排泄区和热储空间分布的表现,其时空演化特征是控热断裂构造活动的结果。羊八井地热田的水热蚀变规模大、类型多,水热蚀变具有明显的分带性(朱梅湘等,1989),是中高温地热田水热蚀变研究的典型代表。同时,羊八井地热田处于藏南亚东—谷露裂谷中—北段(吴中海等,2006),是藏南高温地热活动的典型实例。羊八井地热田水热蚀变时空演化特征如何?水热蚀变的时空演化与活动断裂构造的关系如何?依据水热蚀变时空演化特征,其深部热储的勘查方向在哪?本文在前人研究成果的基础上,通过对羊八井地热田开展地表地质调查、显微镜观察、X射线衍射分析等工作,对羊八井地热田水热蚀变的分带特征、空间分布和期次进行研究,旨在阐明地热田水热蚀变的时空演化特征,阐明水热蚀变与控热构造关系,指出深部热储的勘查方向。

1 地质背景

1.1 大地构造背景

羊八井地热田位于西藏自治区拉萨市当雄县羊八井镇,是地中海—喜马拉雅地热带中的大陆非火山型高温热田之一(多吉,2003)。热田位于青藏高原念青唐古拉山东南麓的羊八井断陷盆地内(杨期隆和辛奎德,1991),同时也处于近南北向展布的亚东—谷露裂谷系的中—北部(吴中海等,2006)(图1)。亚东—谷露裂陷是新生代时期青藏高原岩石圈伸展拉张作用形成的规模最大、延伸最长的裂陷(廖志杰和赵平,1999;Liu Qisheng et al.,2004),也是高温地热活动强烈的地段。沿裂谷分布有系列地热田,羊八井地热田即是其中的典型热田之一。

1.2 区域活动断裂带特征

念青唐古拉东南麓活动断裂带控制了当雄—羊八井断陷盆地的形成演化(孟宪刚等,2006),控制了包括羊八井地热田在内的地热活动和空间展布(吴中海等,2006;李明礼,2018)。

念青唐古拉山东南麓断裂带由低角度韧性剪切带和高角度活动断层构成(吴章明等,1990; 吴章明, 1992)。低角度韧性剪切带为在念青唐古拉花岗岩岩体东部发育的糜棱岩带,宽1000~4500 m,呈北东走向,倾向东南,倾角24°~30°,为当雄—羊八井地堑的伸展滑脱型低角度韧性剪切带,其开始发生伸展韧性剪切变形时代为8.29±0.21 Ma(吴珍汉等,2004,2005),主变形时代为8~5 Ma(Harrison et al.,1995)。

在1.5~2.0 Ma期间,北东向高角度正断层活动并切割了早期北东向低角度韧性剪切带,阶梯状分布的F1、F2、F3三条次级断裂是断裂带从山前向盆地逐渐迁移过程中逐渐形成的(吴中海等,2006)。念青唐古拉山南东麓高角度活动断层是正断层和走滑断裂组合而成的张扭性变形带(吴中海等,2006),早期具左旋压扭性质,现今为张剪性质,其性质转变时代为早更新世或早更新世晚期(吴章明等,1990)。该断层主要发育于第四纪冰积物中,局部断层切割基岩,冰积物最老年代为中更新世(吴中海等,2006)。自晚第四纪以来断裂带曾多次活动,达6~7次之多(吴章明等,1990)。中更新世以来北东向断裂带向盆地方向迁移,在700~500ka BP、350~220 ka BP、140 ka BP和70~50 ka BP发生重要的活动(吴中海等,2006)。在中晚更新世(0~1.4 Ma),北西向断层发生活动,大部分为右旋走滑断裂,切割北东向断裂(吴珍汉等,2002)。

1.3 羊八井地热田地质特征

羊八井地热田位于羊八井盆地中北部。羊八井盆地是8±3 Ma以来区域发生EW向伸展变形的产物(Harrison et al.,1995;Pan and Kidd,1992;吴中海等,2006)。盆地中堆积的地层主要为中更新统冰碛层、上更新统冰碛层、全新统洪积层、冲积层和沼泽堆积,以及上更新统硅化砾岩。其中中更新世以来的冲洪积砾石层和冰川与冰水沉积物大面积出露(吴中海等,2006)。基底由喜马拉雅早期花岗岩、部分凝灰岩、念青唐古拉变质杂岩体和喜马拉雅晚期花岗岩构造(多吉,2003)。

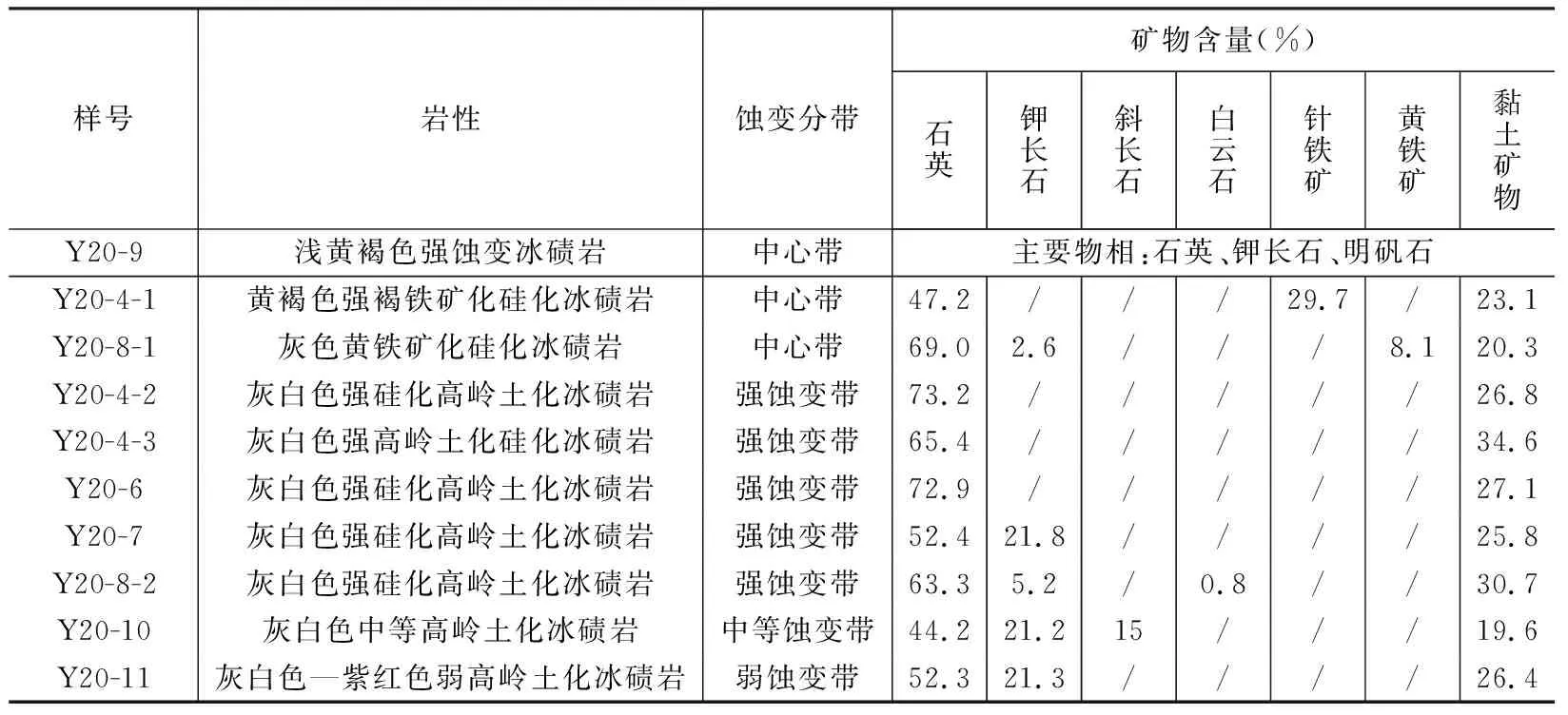

表1 羊八井北区蚀变带X射线衍射矿物分析结果Table 1 X-ray diffraction mineral analysis results of alteration zone in the north of Yangbajing Geothermal Field

热田地势上具有北西高、南东低的特征,海拔位于4290~4500 m(廖志杰等,1999)。地热田以中尼公路为界分为北区和南区(图2)。热田内断裂构造发育,主要为北东向、北西向断裂,局部近南北向断裂。NE向断裂构造为念青唐古拉山东南断裂带的次级断裂,由山前至盆地呈阶梯状排列(多吉,2003),错断中更新统冰碛层,断裂倾向东南,以正断层为主,属张性活动断层(多吉,2003)。NW向断裂为左旋错断NE向断裂,其形成时代晚于NE向断裂,臭沟断裂倾向南西,其余NW向断裂倾向北东,为正断层,属张性活动断层(多吉,2003)。近SN向断裂为次级张性裂隙带,以倾向东为主。

羊八井地热田热储主要有浅层热储和深层热储(多吉,2003)。浅层热储为第四系层状孔隙型热储,主要分布于南区,岩性为第四系冲洪积砂砾石层、冰碛层、岩基顶部花岗岩风化壳(多吉,2003)。深部热储为带状裂隙型热储,主要位于北区,岩性为糜棱岩化花岗岩、花岗质糜棱岩和碎裂花岗岩(多吉,2003;赵平等,2003)。

羊八井盆地的边界断裂在第四纪期间的活动非常强烈,是高原内部一条强烈的地震活动带,并控制着盆地中的地热活动(吴中海等,2006)。裂谷带地热的热源具有地壳部分熔融体来源(Guo Qinghai et al.,2007;Yuan Jianfei et al.,2014;Wang Xiao et al.,2018)。

羊八井地热田地热活动具有多阶段性,与区域地热活动一致。藏南地热活动具有多阶段性,地热泉华年龄范围为690~4 ka与现代(郑绵平等,1995;侯增谦等,2001;吴珍汉等,2005;赵元艺等,2006a,2006b),主要集中于500~470 ka,400~350 ka,270~200 ka和150 ka以来(李振清,2014)。羊八井地热田的泉华年龄为266±33 ka BP(侯增谦等,2001;李振清,2002),155.58 ka BP,与区域地热活动时间一致,存在多阶段性。

2 水热蚀变类型

羊八井地热田水热蚀变类型多,主要有硅化、明矾石化、绿泥石化、碳酸盐化、黄铁矿化、绿帘石化、自然硫以及黏土化(高岭石、伊利石、蒙脱石、伊利石/蒙脱石混层、绿泥石)等(多吉等❶ ❷ ❸;多吉,2003;吕苑苑等,2012),并发育了与之相关的、以沉淀胶结形式存在的硅华、钙华、硅质和钙质胶结物等类型沉积物。其中不同类型的水热蚀变特征如下:

硅化:指硅华和起胶结作用的硅质成分,主要由蛋白石、玉髓、石英等矿物组成,以脉状、薄膜状、壳层状充填在裂隙、空洞中,与来自热储富SiO2成分的热液有关(多吉等❶ ❷ ❸)。在北区ZK4002的高温层段岩芯中普遍见硅质充填物沿裂隙面呈脉状产出;地表第四系冰碛砂砾石层被热水中硅质充填或交代而形成坚硬的岩层(多吉等❸)(图3a),表现为正地形。在钻孔中常以石英脉的形式出现。显微镜下观察显示,微晶石英胶结原生石英颗粒、胶结岩屑(图3b),沿原生石英颗粒生长形成次生石英边(图3c),也见呈微晶石英脉充填裂隙中。在南区,硅化主要是热水中硅质交代、充填冰水沉积砂砾层而成,以蛋白石为主、少量玉髓(康文华等,1985)。上述特征表明,硅化是富硅地热水中的硅质交代围岩、析出沉淀的结果,而不是酸性地热蒸汽作用下岩石中的石英、硅残留所形成(后期存在酸性地热蒸汽与硅化岩石反应),这就意味着硅化带是地热水从深部排泄至地表的过程中所形成的,指示硅化带是地热水的排泄区。这也就解释了硅化往往发育于水热蚀变中心带,凡是硅化程度较高的层位或硅化带都是高温热储层位或水热活动强烈地段(郑灼华,1983;多吉等❸)。

明矾石化:主要见于羊八井北区臭沟、硫磺沟、热沟等地,多呈浅紫色,常与硅化伴生,集中分布于断裂附近和不同方向的裂隙面。北区蚀变岩石X射线衍射全岩分析结果显示,明矾石化在蚀变带中较普遍发育(表1),主要分布于蚀变中心带和强蚀变带中,常伴生有硅化、黄铁矿化和黏土化等。

黏土化:羊八井北区黏土化十分发育,分布面积可达8 km2以上,钻孔资料显示厚度可达700 m以上(多吉等❶ ❷)。黏土化蚀变往往沿断裂带成片、成带分布。冰碛层中花岗岩砾石强烈蚀变,新生成大量黏土矿物。显微镜观察(图3d、e)显示,原生矿物钾长石强烈黏土化,黏土矿物与绢云母共生,黏土充填于石英裂隙中。X射线衍射黏土矿物分析显示,黏土矿物主要为高岭石、伊利石,局部发育绿泥石、蒙脱石和伊利石/蒙脱石混层矿物(表2)。

黄铁矿化:在羊八井北区地表及钻孔中发育,黄铁矿呈分散状和团块状、脉状集合体,主要为半自形—自形晶,自形晶主要为五角十二面体(图3f、g)。

表2 羊八井地热田蚀变岩石的黏土X射线衍射分析结果Table 2 Analysis results of clay X-ray diffraction of altered rocks in Yangbajing Geothermal Field

绿泥石化:主要见于地表及钻孔中,呈淡绿色及暗绿色,钻孔岩芯中常呈细脉状产于岩石裂隙中。羊八井地表蚀变样品显微镜观察显示,黑云母发生较强的绿泥石化(图3h、i)。

自然硫:自然硫为深部含硫气体上升至浅地表分解而形成,长期的积累致使在硫磺沟地区形成了硫磺矿,呈淡黄色,与硅化共(伴)生。在现代冒汽孔附近一般都发育自然硫(表1),常见白色文石、盐华。

3 水热蚀变分布特征

3.1 水热蚀变总体分布特征

羊八井地热田南、北区水热蚀变存在较大差异,以北区最为发育,在南区主要为硅质、钙质胶结和硅华、钙华(图4)。北区水热蚀变东起卢子曲,西止赏木沟,海拔在4350~4600 m之间,蚀变区面积8 km2,地貌上呈正地形。蚀变地层主要为Qp2冰碛层(图6a、b、d、e、f),且出露于海拔较高部位,Q3地层未见蚀变,少量Q4地层有水热蚀变(图6c)。南区水热蚀变分布于强玛果、地热蔬菜大棚至雪尕果东南范围内,海拔4300 m左右,局部硅质泉胶砂岩呈丘状,发育的地层主要为全新统(Q4)洪积层、冲积层和沼泽堆积(图2),在钻孔中揭露到中更新统硅质泉胶砾岩(郑灼华,1983)。

北区水热蚀变主要沿NE、NW及SN向断裂构造展布,水热蚀变呈北东、北西或近南北向带状分布,受断裂构造控制,尤以两组断裂的交汇处为甚(康文华等,1985)。硅化一般分布在断裂带的中心部位,自然硫和硫酸盐类矿物分布在裂隙壁上及其附近,向两侧过渡为以黏土化为主的蚀变。南区由于断裂构造被隐伏,其水热蚀变呈分散状,但总体具有呈NE向带状分布的趋势,单个硅质泉胶砂砾岩呈陇状。

北区水热蚀变以交代、充填作用为主,主要蚀变类型为硅化(华)、明矾石化、绿泥石化、碳酸盐化、黄铁矿化、绿帘石化、自然硫和黏土化(高岭石、伊利石、蒙脱石、伊利石/蒙脱石混层矿物)等;南区水热蚀变以沉淀、胶结为主,主要蚀变类型为硅华、硅质泉胶、钙质泉胶、钙华。从北区往南区,蚀变类型由硅化(华)、高岭土化向硅质泉胶、钙质泉胶、钙华蚀变演变(图4),在成分上具有硅质降低、钙质增高的趋势(朱梅湘和徐勇,1989)。

3.2 水热蚀变的分带特征

3.2.1水热蚀变分带

羊八井北区水热蚀变非常发育,水热蚀变分布具有较好的分带性。由蚀变中心向围岩,将北区水热蚀变带划分为:黄褐色蚀变中心带、灰白色中强蚀变带、灰白色中等蚀变带、浅灰白色弱蚀变带和围岩。

海龙沟构造蚀变带具有良好的蚀变分带(图5),该蚀变带主要受北东向断裂控制。由蚀变中心带向两侧可划分出5个蚀变带:蚀变中心带、灰白色—浅黄褐色强蚀变带(灰白色强高岭土化带、中强高岭土化带)、灰白色中等蚀变带、灰白色弱蚀变带和正常围岩等5个带,宽达300 m左右。

3.2.2蚀变带矿物组合

经显微镜观察、X射线衍射全岩分析和黏土分析结果(表2、表3),以水热蚀变主要新生矿物为蚀变带矿物组合,总结羊八井北区水热蚀变带矿物组合如下:

图4 羊八井地热田水热蚀变分布图Fig. 4 Distribution of hydrothermal alteration in Yangbajing Geothermal Field

黄褐色蚀变中心带:黄铁矿、明矾石、微晶或粗粒石英、高岭石、伊利石;

灰白色—浅黄褐色强蚀变带:明矾石、微晶或粗粒石英、高岭石、伊利石;

表3 羊八井地热田蚀变岩石X射线衍射全岩分析结果(%)Table 3 X-ray diffraction whole rock analysis results of altered rocks in Yangbajing Geothermal Field

灰白色中等蚀变带:蒙脱石、伊利石、高岭石、绿泥石;

浅灰白色弱蚀变带:高岭石。

蚀变中心带中原岩矿物只残留石英,其他矿物几乎全蚀变成高岭石、伊利石等黏土矿物;强蚀变带残余石英、钾长石,大部分其他矿物蚀变成高岭石、伊利石,局部见白云石;中等蚀变带、弱蚀变带残余石英、钾长石、斜长石,黏土矿物含量也降低,以蒙脱石、伊利石为主,少量高岭石、绿泥石。

4 水热蚀变期次

依据水热蚀变在各时期地层中的分布特征、沿各时期断裂的展布特征和不同时期水热蚀变的空间叠加关系,羊八井地热田北区水热蚀变总体可划分为三个期次:①红褐色—黄褐色蚀变期,蚀变矿物主要为:褐铁矿、赤铁矿、微晶或粗粒石英、高岭石、明矾石;②灰白色蚀变期,蚀变矿物主要为:高岭石、微晶或粗粒石英或硅化;③淡黄色—灰色蚀变期,蚀变矿物主要为:淡黄色硫磺、白色束状文石、灰色硅(钙)质微脉(或薄膜)、灰白色高岭石、白色盐华。与多吉等(1997)划分的中更新世、晚更新世和全新世三期水热蚀变相对应。

4.1 水热蚀变在各时期地层中的分布特征

羊八井地热田水热蚀变主要分布于中更新统冰碛层、全新统冲洪积层,而上更新统冰碛层水热蚀变不发育。中更新统发育的水热蚀变主要是以黄褐色硅化为主的蚀变和以灰白色黏土化为主的蚀变(图6),以及现代正活动的淡黄色—灰色蚀变。在全新统冲洪积层中,北区局部地区见到发育灰白色黏土化蚀变,未见到以黄褐色硅化为主的蚀变;南区为硅质、钙质泉胶砂岩和硅华、钙华,以及北区现代正活动的淡黄色—灰色蚀变。中更新统中以黄褐色硅化为主的蚀变是最早的水热蚀变,全新统的灰白色黏土化蚀变和淡黄色—灰色蚀变为晚期蚀变。

4.2 水热蚀变沿各时期断裂的分布特征

在北区水热蚀变沿断裂构造分布的特征明显。北东向断裂发育以黄褐色硅化为主的蚀变带,呈凸起正地形(图5),硅质交代、胶结断裂破碎带呈脉状,在地表呈蘑菇状向断裂两侧交代、胶结中更新统冰碛层。NW向断裂主要发育以灰白色黏土化为主的水热蚀变,且水热蚀变发育于北东向断裂带的一定距离内,并不是沿NW向断裂都发育黏土化蚀变带。近NS向断裂主要发育现代淡黄色—灰色蚀变,常叠加于黄褐色蚀变带上。由于NW向断裂晚于NE向断裂,指示以黄褐色硅化为主的蚀变早于以灰白色黏土化为主的蚀变,淡黄色—灰色蚀变为现代正活动、最新的水热蚀变。

4.3 水热蚀变空间叠加关系

羊八井地热田的水热蚀变具有叠加现象,显示具有三期水热蚀变。

图5 羊八井地热田海龙沟蚀变分带图(图2中的A—B剖面)Fig. 5 Alteration zoning map of Hailonggou in Yangbajing Geothermal Field

图6 羊八井地热田蚀变期次划分: (a)灰白色高岭土化硅化蚀变叠加于早期黄褐色褐铁矿化硅化高岭土化带之上;(b) 灰白色高岭土化硅化叠加于早期黄褐色赤铁矿硅化高岭土化之上;(c)第四系坡积沙土层中发育最新期火焰状灰白色高岭土化;(d)现代地热气泉,发育淡黄色硫磺、白色束状文石、灰白色高岭土化、硅化、盐华;(e)现代灰色蚀变叠加于早期黄铁矿硅化带上;(f)早期黄铁矿硅化带裂隙中发育冒汽孔和灰色蚀变Fig. 6 Division of alteration periods in Yangbajing Geothermal Field: (a) gray white kaolinization silicification alteration superimposed on the early yellowish brown ferritization silicified kaolinization zone; (b) gray white kaolinization silicification superimposed on early yellowish brown hematite silicification; (c) the latest flame gray white kaolinization is developed in the Quaternary deluvial sandy soil layer; (d) modern geothermal gas springs develop light yellow sulfur, white tufted aragonite, gray white kaolinization, silicification and salt bloom; (e) modern gray alteration superimposed on the early pyrite silicification zone; (f) steam holes and gray alteration are developed in the fissures of early pyrite silicified zone

在海龙沟山头上,灰白色强高岭土化硅化蚀变叠加于早期黄褐色褐铁矿化硅化高岭土化蚀变带上(图6a),在灰白色强高岭土化硅化蚀变带中见残余的早期脉状黄褐色褐铁矿(黄铁矿)强硅化花岗岩(图6b)。在硫磺沟中,第四系坡积沙土层与强高岭土化中更新世冰碛岩界线清晰截然,指示高岭土化早于第四系坡积沙土沉积层;在热沟中见到第四系坡积沙土层中发育火焰状灰白色高岭土化,指示高岭土化晚于第四系坡积沙土层,应为现代地热活动显示(图6c);在臭沟口东侧见灰白色高岭土化硅化蚀变带上叠加现代地热活动,发育淡黄色硫磺、白色束状文石、灰白色高岭土化、硅化,见白色盐华,有H2S气味(图6d)。上述现象指示存在一期以灰白色高岭土化为主的蚀变,晚于黄褐色硅化蚀变,早于正活动的淡黄色—灰色蚀变。

在热沟北东侧(图6e),在浅黄褐色强硅化带上叠加后期淡黄色硫磺、灰色蚀变。硅化带总体走向北东向,由多条产状105°∠59°的硅化带斜列构造,淡黄色、灰色蚀变带产状75°∠30°、65°∠55°,灰色蚀变带宽1~1.5 m,近等间距分布。上述现象指示浅黄褐色硅化蚀变早于淡黄色—灰色蚀变。

在热沟北东侧山顶,出露岩石为中更新统冰碛层,发育两期蚀变(图6f)。早期蚀变为浅黄褐色强硅化、高岭土化,硅质胶结花岗岩角砾,角砾强高岭土化,硅化带总体呈北东向展布。晚期灰色蚀变沿硅化带上110°∠68°、90°∠55°、80°∠60°等系列近南北向裂隙发育,主要为灰色蚀变、白色盐华,伴有冒热气、H2S气味。

4.4 流体包裹体特征

前人对羊八井地热钻井岩芯开展了流体包裹体研究,所测的均一温度高于实际测井温度50~70℃,推算的流体包裹体矿化度比热田所产流体矿化度高约5倍(朱梅湘和徐勇,1989),显示存在至少两期地热活动,早期地热流体温度、盐度明显高于现代地热流体。

综合上述地层、断裂构造、蚀变叠加关系、流体包裹体等研究成果,羊八井地热田发育三期水热活动是比较可靠的,早期发育以黄褐色硅化为主的蚀变,伴有赤铁矿(黄铁矿)化、高岭土化和绿泥石化;中期以灰白色高岭土化为主的蚀变,伴有硅化;晚期为现代地热形成的淡黄色硫磺、白色盐华和灰色蚀变。

5 讨论

5.1 水热蚀变与断裂构造空间关系

亚东—谷露地区的地热资源在空间上的分布主要受亚东—谷露活动构造带中的断陷带所控制(韩同林等,1990)。地热活动强度与现今活动构造表现的强度、断陷带的力学性质及所处构造部位有关(韩同林等,1990)。

亚东—谷露裂谷系至少存在两期构造应力场,中新世早期—上新世晚期的近东西向挤压应力场,上新世晚期—第四纪的近南北向挤压应力场(石剑岳,2015)。羊八井盆地为亚东—谷露裂谷中的次级半地堑,其主边界断裂位于盆地的西北侧(吴中海等,2006)。地热田发育于主边界断裂带的上盘(吴中海等,2006)。热田北区的北东向、北西向、近南北向次级断裂、裂隙带控制了地热水通道和水热蚀变的分布。

北区水热蚀变严格受断裂构造控制,黄褐色硅化带沿北东向、北北东向断裂构造呈条带状分布,在断裂上、下盘都发育,近似对称发育。早期灰白色高岭土化蚀变带分布于黄褐色硅化带中及其外围,总体展布特征与黄褐色硅化带一致。早期以黄褐色硅化为主的水热蚀变受北东向断裂构造控制。

中期灰白色高岭土化带分布于北东向断裂带与北西向断裂交汇区域,其走向与北西向断裂构造一致,分布于北西向断裂上下盘呈近似对称分布,远离北西向断裂蚀变强度由强减弱,同时远离北东向断裂带其蚀变强度总体减弱,该期灰白色高岭土化并不是沿北西向断裂连续、一直发育的,指示中期高岭土化蚀变受北西向、北东向断裂联合控制。

晚期淡黄色—灰色蚀变主要分布于北东向硅化带的近南北向断裂、裂隙带上,指示淡黄色—灰色蚀变具体展布受近南北向断裂和北东向断裂的联合控制。

总之,水热蚀变与断裂构造具密切空间关系,具体表现为:①水热蚀变受断裂构造控制,按照羊八井地热田北区不同方向系构造,可以划分出若干相对独立的构造—蚀变分带;②水热蚀变在不同方向构造叠合部位活动最为强烈。早期以硅化高岭土化为主的蚀变受北东向断裂控制,中期以高岭土化为主的蚀变受北东向断裂和北西向断裂联合控制,晚期正活动的以硫磺、灰色蚀变为主的水热蚀变受北东向、北西向和近南北向断裂联合控制。

5.2 水热蚀变与断裂构造活动的时间关系

羊八井地热田水热蚀变在空间上严格受断裂构造控制,即地热活动受断裂构造活动控制,指示两者存在密切的时间关系。

前人羊八井地热田泉华测年结果显示,其地热活动至少存在三期:266±33 ka BP(侯增谦等,2001),155.58 ka BP(吴中海,2004)和全新统至今。与水热蚀变在中更新统冰碛层(678~593 ka BP、315~112 ka BP(吴中海,2004))发育,上更新统冰碛层(72~25 ka BP(吴中海,2004))不发育,全新统冲洪积地层(10 ka BP以来)发育的水热蚀变分布特征相符。

羊八井盆地断层年龄有676.32 ka BP、244.29 ka BP、59±31 ka BP、54±16 ka BP(吴中海,2004),分为三期:676.32 ka BP、244.29 ka BP、59~54 ka BP。念青唐古拉山东南麓断裂带中更新世以来,断裂活动划分为:700~500 ka BP、350~220 ka BP、140 ka BP、70~50 ka BP、全新世等5个阶段(吴中海,2004)。羊八井地热田水热蚀变年龄与第二阶段、第三阶段、第五阶段断裂活动同步。

5.3 水热蚀变的时空演化特征

热泉流体受到高原隆升所伴随的张裂事件控制(侯增谦等,2001)。水热蚀变与盆地构造活动、盆地演化具有密切的时空、成因联系。

前人对亚东—谷露裂谷带开始裂陷的时代的大量测年结果(Coleman et al.,1995;Harrison et al.,1995;陈文寄等,1996;Stockli et al.2002;Dewane et al,2006;Maheo et al.,2007;吴中海等,2006)显示,羊八井盆地最晚在8 Ma开始伸展裂陷,以低角度韧性剪切带发育为特征;700 ka BP以来,以高角度正断层活动为主,在盆地西北形成由F1、F2、F3等三条呈阶梯状排列的次级断裂构成的念青唐古拉山东南麓断裂带。F1断层构成念青唐古拉山与当雄羊八井盆地分界线(吴珍汉等,2002),是其中的主断裂(吴中海,2004),包含4~5条呈阶梯状平行分布的次级断层。F1断裂经历了2期活动,在中更新世之前,断层活动控制了盆地早期的发育;中更新世以来,F1断裂活动控制了中更新统冰碛层的分布,是山前高冰碛或冰水台地的边界,形成时间为700~500 ka BP以来(吴中海等,2006),最近一次强烈活动在59~48 ka BP左右(吴中海等,2006),累积垂直断距达490 m(吴中海,2004)。F2断裂分布于叶巴果一带,北东30°走向,在向盆地迁移时形成阶梯状断裂结构。F3断裂构成盆地中低洼的沼泽湿地的边界,分布于雪尕果—军马场,北东走向,其最近一次强烈活动时间为244 ka BP(吴中海等,2006),在羊井学附近垂直断距40~60 m,错断中更新统冰碛层,未错动晚更新世以来地层(吴中海,2004)。晚更新世以来,F1断裂活动速率增加,F2、F3断裂的垂直活动性逐渐减弱。

羊八井盆地不仅断裂构造由山前向盆地迁移,而且地层发生强烈的差异隆升—剥蚀作用,形成由山前至盆地呈阶梯状排列的台地。随着断裂构造的多期次活动,热田北区与南区海拔高差逐渐增加。水热蚀变的时空演化大致可划分为四个阶段(图7):① 在350~220 ka BP断裂强烈活动期间,早期高温地热水沿F1断裂、F2断裂的破碎带上升,由于南区、北区无明显高差,地热水直接从F1、F2断裂破碎带排泄出地表,在中更新统冰碛层中形成系列北东向展布的、蘑菇状的黄褐色硅化蚀变带(图6a)。② 140 ka BP断裂活动强烈时,念青唐古拉山与盆地存在一定的高差,浅部大气降水顺北西向断裂快速补给到北区,热储温度有所降低,发育中期灰白色黏土化蚀变,并叠加于早期黄褐色硅化蚀变带上,在中更新统冰碛层中形成北西向展布、受北东向断裂控制的灰白色高岭土化蚀变带。③ 随着70~50 ka BP期间断裂强烈活动,山脉继续抬升,上更新统冰碛层形成,地热水在北区沿北东向断裂、北西向断裂从深部上升后并不直接排泄,而是经北西向断裂、中更新统地层向南区径流、在南区低洼地区和藏布曲排泄形成泉华、泉胶砂砾岩,北区上更新统不发育水热蚀变。④ 自全新统以来,北区强烈抬升,部分中更新统地层剥蚀出露地表,北东向断裂一直为地热蒸汽的上升流区,在北东向断裂与北西向断裂、近南北向裂隙交汇区域发育现代地热显示,高温地热水从北东向断裂深部上升至浅地表后,沿北西向断裂、第四纪地层向南区径流,在南区全新统薄弱带、藏布曲排泄形成泉华、泉胶砂砾岩,北区部分全新统地层发育灰白色高岭土化蚀变。

羊八井水热蚀变作用与断裂构造活动具同步性,水热蚀变具有阶段性,各阶段蚀变沿断裂构造形成相对独立的构造蚀变带。浅灰色—淡黄色蚀变是深部含H2S、CO2等还原性气体作用于浅地表的结果,是深源高温流体的组成成分,该蚀变带分布于北东向断裂与北西向断裂交汇区域,持续活动至今,是深源高温地热排泄通道的标志之一(多吉等❸)。北区硫磺沟区域常见到到三期水热蚀变叠加,是羊八井地热田地热活动中心(杨期隆和辛奎德,1991),该区为深源高温流体上升流区,也是早期地热水排泄区域,致使多期次的水热蚀变叠加发育;中高温地热水的排泄区随着构造活动、盆地的演化由北区硫磺沟区域向南区迁移;中高温地热水的排泄方式由北区断裂构造直接排泄向经第四纪地层径流再排泄的间接排泄方式转变。

羊八井地热田水热蚀变时空演化特征反映了热田高温地热活动主要集中于硫磺沟区域,深源高温地热水主要受北东向断裂控制,北西向断裂为导水构造、为地热活动提供充足的浅部水。羊八井地热田深部热水的主要通道为北东向断裂与北西向断裂交汇区域的破碎带。深部热储定位于北东向断裂与北西向断裂的交汇区域。因此,羊八井地热田深部高温地热勘查方向是北区硫磺沟区域,重点目标是受北东向断裂和北西向断裂交汇区控制的深部热储。

6 结论

(1)羊八井地热田水热蚀变类型复杂多样,水热蚀变具有分带性和多阶段性,由中心向两侧划分为黄褐色蚀变中心带、灰白色中强蚀变带、灰白色中等蚀变带、浅灰白色弱蚀变带和围岩。总体划分为三期:早期黄褐色—灰白色蚀变期,蚀变矿物主要为:黄铁矿(褐铁矿、赤铁矿)、微晶或粗粒石英、高岭石、明矾石、伊利石;中期灰白色蚀变期,蚀变矿物主要为:高岭石、伊利石、微晶或粗粒石英或硅化;晚期淡黄色—灰色蚀变期,蚀变矿物主要为:淡黄色硫磺、白色束状文石、灰色硅(钙)质微脉(或薄膜)、灰白色高岭石、白色盐华。

(2)羊八井热田各阶段水热蚀变受断裂构造控制,水热蚀变活动与断裂构造活动具同步性。早期黄褐色—灰白色蚀变带沿北东向断裂展布,中期灰白色蚀变带沿北西向断裂、北东向断裂展布,晚期灰色—淡黄色蚀变带沿北东向断裂、北西向断裂交汇部位分布。高温地热活动中心一直在北区硫磺沟区域。

(3)水热蚀变具有时空演化特征。中高温地热水的排泄方式由北区断裂构造直接排泄向东南区经浅层第四系径流再排泄的方式转变;中高温地热水的排泄区随着构造活动、盆地的演化由北区硫磺沟区域向南区藏布曲迁移。北区北东向断裂与北西向断裂交汇区域是高温热水的主要通道,同时也控制了深部热储的空间定位。热田深部高温地热主要勘查方向是北区硫磺沟区域北东向断裂与北西向断裂交汇区域控制的深部热储。

致谢:本文在野外调查和采样过程中得到西藏地热地质大队荣峰研究员、西藏国网羊八井发电公司王华彬工程师的指导与协助,分析测试得到核工业北京地质研究院分析测试中心李婷高级工程师的帮助,在撰写过程中得到西藏地热地质大队胡先才研究员的指导,论文评审专家提出了非常宝贵的意见,作者向他们表示衷心的感谢。

注 释/Notes

❶ 多吉,张登全,梁廷立,陈琳,谭庆元,杜少平. 1995. 西藏自治区当雄县羊八井地热田北区深部地热资源普查报告. 西藏地勘局地热地质大队.

❶ Duoji, Zhang Dengquan, Liang Tingli, Chen Lin, Tan Qingyuan, Du Shaoping. 1995. General survey report on deep geothermal resources in the north area of Yangbajing Geothermal field, Dangxiong County, Tibet Autonomous Region. Geothermal geology brigade of Tibet Geological Exploration Bureau.

❷ 多吉,梁廷立,颜吉林,谢鄂军,范小平.1996. 西藏自治区当雄县羊八井地热田北区深部资源开发性勘探ZK4001勘查地质报告. 西藏地勘局地热地质大队.

❷ Duoji, Liang Tingli, Yan Jilin, Xie ejun, fan Xiaoping. 1996. Exploration geological report of ZK4001 deep resource development exploration in the north area of Yangbajing Geothermal field, Dangxiong County, Tibet Autonomous Region. Geothermal geology brigade of Tibet Geological Exploration Bureau.

❸ 多吉,谭庆元,赵平,徐创禄,范小平.1997. 西藏自治区当雄县羊八井热田深部高温热储形成机制研究报告. 西藏地勘局地热地质大队.

❸ Duoji, Tan Qingyuan, Zhao Ping, Xu chuanglu, fan Xiaoping. 1997. Research Report on the formation mechanism of deep high temperature thermal reservoir in Yangbajing thermal field, Dangxiong County, Tibet Autonomous Region. Geothermal geology brigade of Tibet Geological Exploration Bureau.

❹ 杜少平,索朗扎西,罗松群培,谢鄂军,尼玛卓嘎,雷涵,次珍,次仁罗布. 2011. 西藏地热资源现状评价与区划报告. 西藏地勘局地热地质大队.

❹ Du Shaoping, Solangzaxi, Luo songqunpei, Xie ejun, NIMA Zhuoga, Lei Han, CiZhen, CIREN rob. 2011. Report on Evaluation and zoning of geothermal resources in Tibet. Geothermal geology brigade of Tibet Geological Exploration Bureau.