论电影配乐中紧张情绪及悬疑氛围的营造

2022-02-21曲晴

曲晴

摘要:在电影音乐的创作中,如何正确感受电影画面中的情绪和氛围,精准解读场景、灯光、表演细节、动线等画面信息从而获得配乐的点滴灵感,营造正确的氛围场,是每个电影音乐创作者的必备素养。如何在创作技法上,通过音乐烘托出导演需要的气氛,或是在潜移默化之间对情节发展起到正向的推动作用,是非常具有研究意义的。本文就恐怖、悬疑、紧张这一类氛围的营造,将视点聚焦于著名电影配乐大师詹姆斯·纽顿·霍华德的作品《灭顶之灾》并对其片头音乐展开分析,从成果中研习,以此为例来说明这一情绪氛围配乐作品的研究方法,希望通过对创作思路的梳理、缩谱的制作,和对音乐结构、曲式结构、音画关系的本体分析,归纳配乐创作的技法,为尤其是国内的电影音乐创作者提供参考,使之能更有效地作用于实践创作之中。

关键词:电影配乐 紧张情绪 悬疑氛围 创作技法分析

绪论

在影片《灭顶之灾》(The Happening)中,具有强劲渲染力的片头音乐(Main Title)以独特的配器编排和不协和音程的撞击,将影片情绪直接带入进了紧张不安的氛围,精准营造了阴郁的悬疑色彩。乐段间的过渡设计极为巧妙——音区上交织融会、音色上形成了对峙感、配器上逐層丰富,与画面内容的细节相适恰,很有效地推动了其“风云变幻”“风起云涌”所带来的不安感和失控感。在定下紧张的情绪基调的同时,还将全片最主要旋律元素浓缩了进来,开篇埋藏线索,预示性极强,是融合了多种配乐创作技法的、具有着代表性的经典配乐片段。

一、影片及作曲家概述

本文所研究的音乐段落“MAINTITLE(片头)”出自于2008年上映的影片《灭顶之灾》(The Happening),一部由美籍印度裔导演、编剧、制作人M·奈特·沙马兰导演的科幻惊悚片。影片讲述了研究自然科学的中学老师艾略特在城市发生大规模离奇死亡事件时,在逃亡中思考并寻求原因和真相的故事。

作为当前全球最享誉盛名的优秀电影配乐大师之一,詹姆斯·纽顿·霍华德的配乐作品个人特色十分鲜明,擅长契合不同导演的风格使音乐情绪与电影叙事相互交织映衬,呈现融合度很高的视听作品。他所配乐的作品类型多样,以惊悚片见长。在本文所探究的带有紧张情绪的完整段落中,配乐大力推动了电影情节的发展和情绪的起伏,与画面相辅相成,使音画得以合力,在观众观影时表现出更加充沛饱满的情绪和更加完备的视听感受,呈现出张力十足的精彩效果。

二、音乐段落“MAIN TITLE(片头)”分析

本段音乐为电影的开场音乐,与画面同时出现,对整部影片情绪基调的奠定和对观众观影心理的引导都有着十分重要的意义。特别是在本部影片中,片头给出的画面信息较为单一,景别和镜头运动没有变化,景框中出现的事物内容也异常简单——天与云。在这样的视听组合中,观众对配乐的依赖是显而易见的。

从晴空无云,到蓝天白云,到阴云笼罩,最后再到天暗云沉,画面的递进感是明显的。音乐上则丰富有致,开篇就营造了不协和感和未知感,吊足了观众的胃口,引发了继续观看的兴趣和解密未知的好奇心。

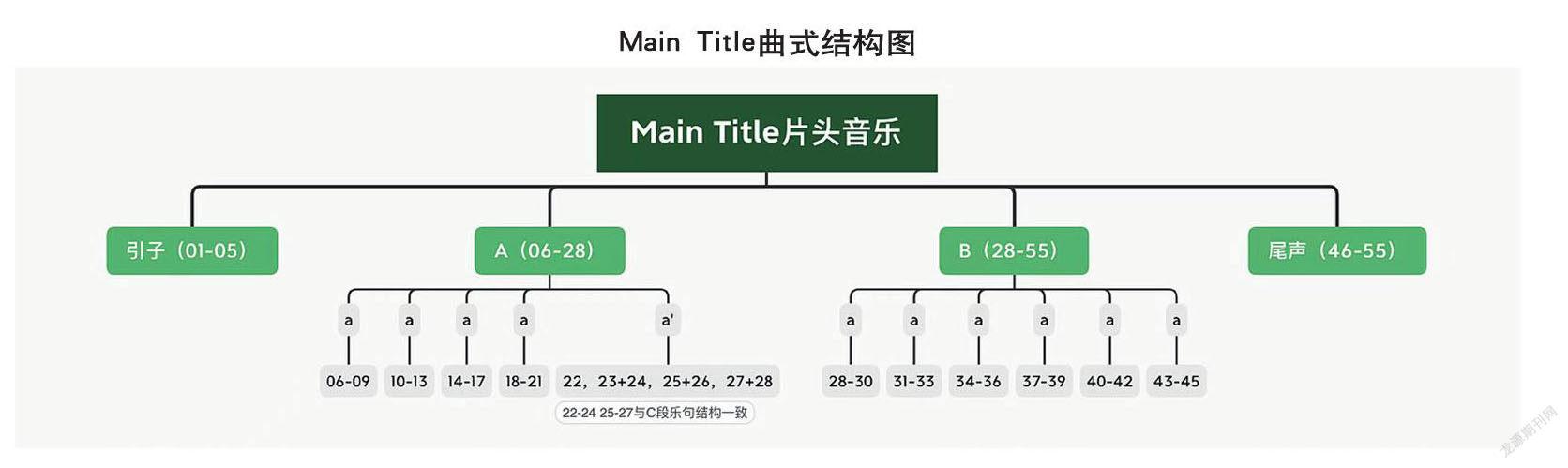

本段音乐共55个小节,可分为4部分:引子(01~05)、A(06~28)、B(28~45)、尾声(46~55)。下面将从缩谱、画面、文字分析三个角度,呈现对本段片头音乐的解读。

1. 引子(01~05)

音乐开端不协和的震音长音,直接营造出不安、不祥和的氛围。第2小节开始的竖琴刮奏,是本段非常有代表性的配乐元素,首尾相接的交替演奏、叠加的琶音音阶均在持续不安的弦乐长音中增强了推进感,形成了兼具稳定性与流动性的织体结构。

配合影片,画面由纯黑伊始,竖琴刮奏的同时切向拍摄湛蓝天空的固定空镜头,视觉效果上形成了强烈反差。随后,云朵渐渐飘入镜头。此处为开篇,画面内容清爽,配器的使用上也与之相衬,音色干净清灵。

2. A(06~28)

在A段中,(6+7)两小节为一个动机式乐节,四小节为一个完整乐句,自23小节起,速度变为前方的2倍,因此第5乐句(22,23+24,25+26,27+28)结束于第28小节。

结合画面,钢琴旋律规整,乐节与字幕相映,声画相融。天色更加幽蓝,云朵的边界变得明晰,压迫感开始显露。云朵方向变化的频率逐渐加快。云朵带有翻腾感,营造了不安的氛围。

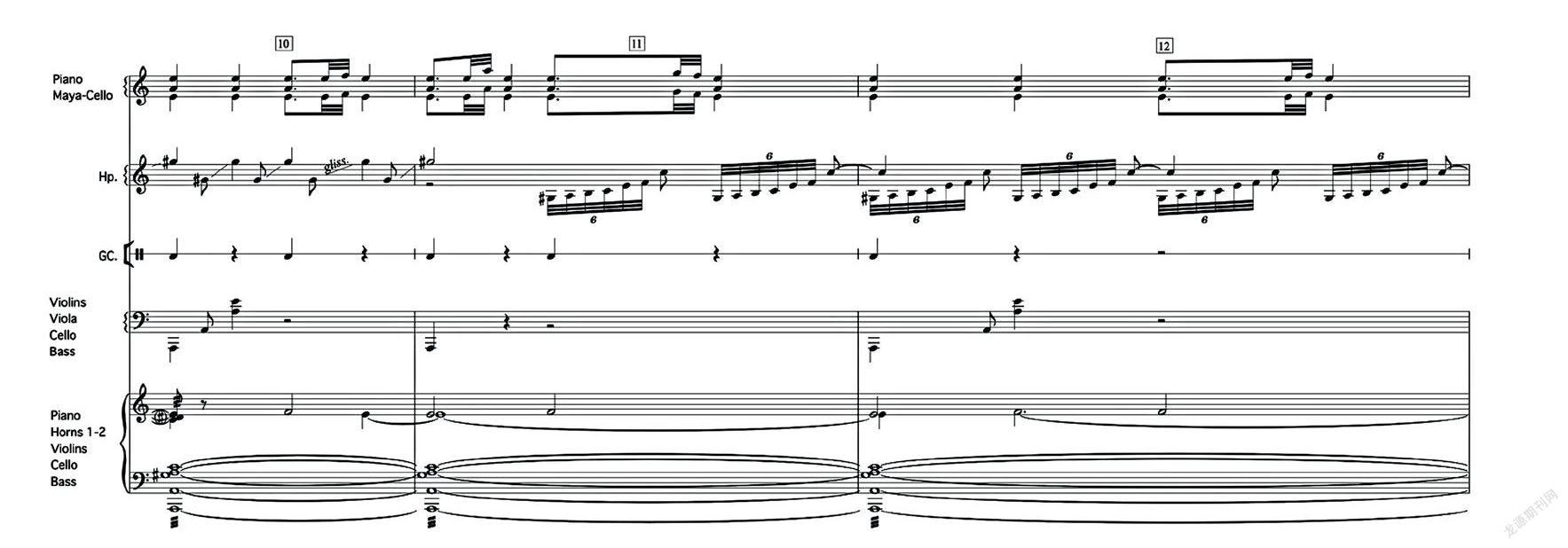

在第10~12小节中,相比前方自由流动的竖琴织体,更强化了行进感。同时,与钢琴共同演奏旋律的独奏大提琴使用了其尖锐、富有张力的音区,演奏出了孤独、飘零又华丽的复杂美感,较于钢琴独奏更强调了旋律的线条感和流动性,形成了同一旋律两种演绎上的交织和融合,呈现了独特的音响效果。4个乐句中,打击乐演奏了3种不同的节奏,时而强化节奏、时而弱化其存在感,推动性更强,使音乐的模块化模糊,连接处更加融合。整体更为密集的节奏对紧张感的推进十分有效。

音画关系上,云朵包裹住字幕,视觉上突出了片名。字幕淡出后,天色逐渐变深,有很强的预示性,进一步烘托了不安的氛围。

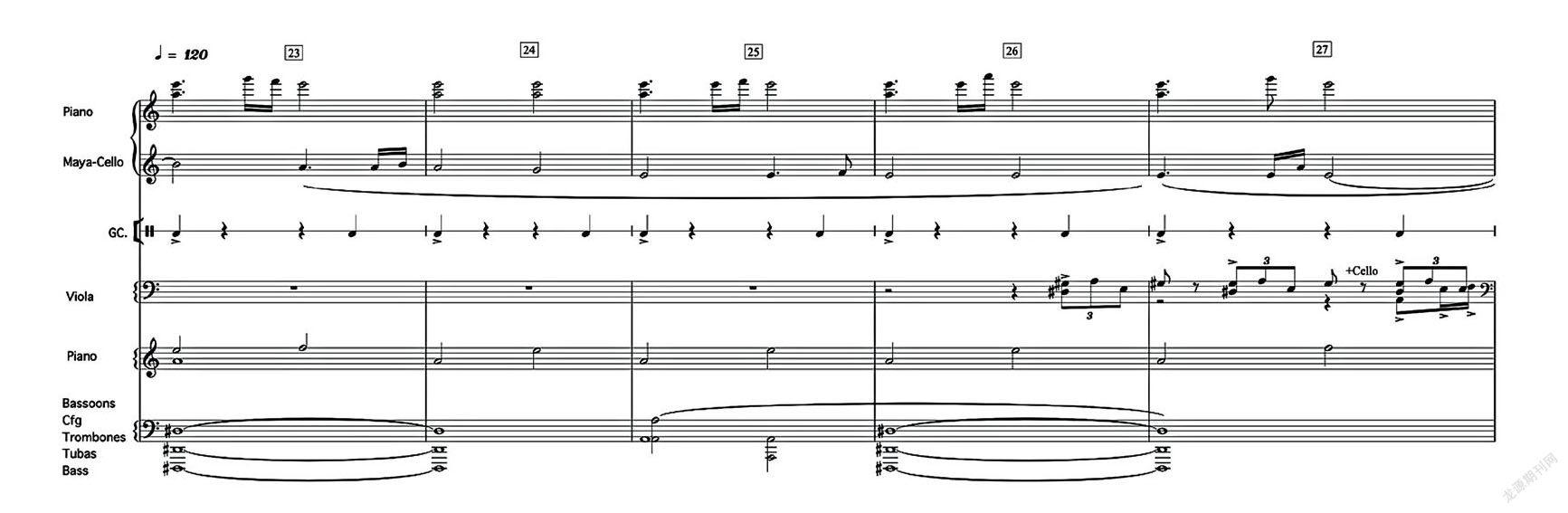

自第18小节起,钢琴与独奏大提琴形成了相互交织的双旋律,整体强调的主干音有E、A和B,和声效果凸显了空灵、空洞之感。但与此同时,钢琴的灵动音色和大提琴演奏家Maya Bieser富有感染力的演奏使本段落在机械、冷漠、无力感中具备了超脱世俗、遗世独立的美感,遥相呼应,形成了更加丰富的音乐表达。第20小节,圆号除了在音高上有所改变,节奏和时值也发生了变化以接洽22小节后两拍的新元素,同时加剧了音响上的紧张感。在第22小节,强化了的旋律线条使听感上更具冲击力。自第22小节后两拍,音乐进入A段结尾。兼顾字幕速度的变化,第23小节变为二倍速,用音乐推动了画面表达,B段的旋律也先现了。

随着画面发展,天与云出现了变化:天色更加深蓝,云的运动方向也与之前正好相反。相映地,乐句与字幕出现的频次相称,竖琴在独奏大提琴的长音之上做了最后两次刮奏,继而退场。视听上,速度感加快,行进感增强,翻腾感依旧存在,紧张的情绪更甚一层。随后,天与云的边界和对质感都极大增强。云层夹击着字幕,流动速度变快,密度增大,压抑感、不安感倾袭而至。

配乐行至此处,明显地,进入到了A、B段之间的过渡部分。前后两个音乐段落相互交叉叠置,A段7小节为一乐句(22,23+24,25+26,27+28)、B段中3小节为一乐句(22~24;25~27),形成了对峙,与画面中逐渐变浓、相互交织的两拨的云层形成了音画上的呼应。同时,二倍速的设计也将此处变得更为不规整了,营造了变幻莫测之感,潜移默化地衔接,融合了前后两段,与画面中正在形成的转折相互作用,使此过渡部分有了明显的“分水岭”效果,在此之后,画面的亮度、色彩饱和度和云层密度、流动速度均有了很大的变化。此种做法在传统的音乐结构中不常出现,是极具个性的现代音乐创作方法,也是电影音乐创作异于传统音乐创作的代表性表现,音画关系高度融合,凸显了“紧张”这一情绪的表达初衷,呈现了极佳的表现力和设计感。