明代新安卫武官家族对徽州地方社会的融入

2022-02-20唐佳红

摘要:明代新安卫武官家族融入徽州社会的过程是一个外部移民土著化的过程,新安卫左所世袭千户于氏家族的发展轨迹给我们提供了一个没有任何徽州背景的外地孤族适应、参与并融入徽州地方的完美范本。其家族在徽州文化的影响下,主动体认与实践儒学文化、积极参与地方公共事业、努力发展壮大宗族,进而彻底融入徽州社会,跻身于当地高门大族之列。在其家族融入地方社会的过程中,既对徽州地方社会的建设与发展产生了积极而巨大的影响,又体现出了徽州精神中“好儒”“收族”和“重義”三个本质特征。

关键词:明史;新安卫;徽州社会;武官家族;于氏家族; 儒家文化

收稿日期:2020-10-01

基金项目:2019年国家社会科学基金一般项目“明清徽州的民间信仰与社会互动的关系研究” (19BZJ053)

作者简介:唐佳红,安徽大学历史系硕士研究生,主要从事明清史研究,E-mail:15680967067@163.com。

自上世纪以来,学界对明清以来徽州各个社会阶层和群体如商人、进士、名儒、农民、塾师、僧侣、艺人、妇女等都进行了深入细致的研究,形成了一门堪称地方学之最的研究课题——徽学。围绕徽州社会的诸多相关问题,经过数代学者的清理爬梳,已经取得了许多令人瞩目的成果。但到目前为止,有一个群体却尚未得到研究者的足够重视,这即是徽州的军人群体——新安卫军人目前对徽州地区军人的相关研究,仅见彭超《从两份档案材料看明代徽州的军户》,刊于《明史研究论丛》1991年第2期。该文是利用档案材料研究徽州地区范围内的军户册籍,以探析明代军户家庭及卫所制度的典范之作,但研究主体为徽州军户,主要在分析卫所制度下的军户勾取、著籍等问题,并未涉及到徽州社会外籍武官的相关问题。。

明初“革元旧制,自京师达于郡县,皆立卫所”〔1〕 。徽州位居内陆,四面多山,不易受到外部威胁,但其“地处饶渐之界,幽岩箐丛,为寇盗薮,历代而来,设兵防御,扼险以守之”丁廷楗修、赵吉士纂:康熙《徽州府志》卷五《兵防》,清康熙三十八年刊本。,因此明朝政府在徽州亦设立了一个卫,即新安卫指挥使司。据弘治《徽州府志》载:“国朝洪武三年,设徽州守御千户所,在今处。至洪武二十三年,于五月初三日调指挥佥事陶谨,将千户所改作新安卫指挥使司,其内设经历司、镇抚司、旗纛庙,其中门之外,设左、右、中、前、后五千户所。”彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷五《公署》,明弘治刻本。由于明代卫所是“与州县为代表的民政系统并行不悖的一套地方管理系统”参见赵世瑜《卫所军户制度与明代中国社会——社会史的视角》,刊于《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第3期第114页。这一意见肇端于顾诚于上世纪90年代对卫所制度的一系列观察,但随着近年来研究的深入,将卫所军事系统作为与省府州县行政系统并行的平行管理系统的观点受到质疑,且在全国各地卫所职能的体现情形也不尽相同。参见李新峰《明代卫所政区地理研究》,北京大学出版社2016年版。但顾氏此语仍旧在宏观层面上对卫所制度的研究具有较深远的指导意义。,担负的是行政职能,所以新安卫军队只负责当地治安、军屯、漕运等政治及军事性事务,与堪称车载斗量的徽州民间社会的资料相比,关于新安卫的史料极为稀缺,这也是目前学界对其缺乏关注的主要原因。

从军事建制上来讲,新安卫不属于府厅州县的行政区划系统,而隶属明代军事系统中的中军都督府下。但从地缘上讲,新安卫位于徽州府内,其卫治所与府治所皆附于歙县,仅仅一墙之隔。其领屯田则主要在婺源、祁门、黟三县及应天府的诸县内〔2〕,与徽州有着密切的地缘关系;从文化认同上来讲,“新安卫”之名源自徽州古称,历代修《徽州府志》,都将新安卫囊括其中,新安卫为徽州的一部分是一个无可争辩的事实。因此尽管新安卫对徽州的影响不如徽州商人、世族等群体,但作为徽州地方社会的一部分,新安卫军人无疑也参与了徽州地方社会的治理,并积累了一定的声望。许多人在地方志的《名宦》《义行》等条目及当地名士的诗文集、墓志铭中留下了记录,这给我们讨论徽州军人家庭及其生活提供了可以资借的珍贵资料。

据嘉靖《徽州府志》武官条的记录,从洪武到嘉靖时,新安卫从指挥到经历,一共大约有140余名官员程敏政《武略将军新安卫千户于公宜人叶氏合葬墓志铭》,收入《篁墩文集》卷四六,明正德二年刻本。本文关于新安卫于氏家族的资料,除了地方志以外,主要就是来自于程敏政的记述。光绪《丰县志·人物类》亦有于聪、于明二人的事迹,但文字亦多袭自程敏政。另外,于聪自系祖籍于江苏丰县,今存丰县于氏族谱亦有相关记载,藏于徐州丰县,可惜笔者未得亲见。《于世宗谱》称新安于氏源自山西洪洞大槐树下,《墓志铭》自称谱逸无考,因此托名于大槐树。今案,程敏政所在支派虽然属于“休宁陪郭”程氏一脉,但程敏政自还乡起就移居歙县篁墩,因此与于氏世代交好。此外,程敏政祖父程社寿在洪武时因罪被贬河间府,因附沈阳中屯卫卫籍,至其父程信官至兵部尚书,方才重新还籍徽州,徽州地方一些程氏分支甚至因此攻击其“冒祖附族”(见林济《程敏政“冒祖附族”说考辨》,刊于《安徽史学》2007年第2期)。也许正因如此,程敏政对同为卫籍的于氏家族也抱有较深的同理心,与其交往甚密。,其中徽州府本籍的武官只有7人,占总人数的5%不到,可以说新安卫的武官及其家族几乎都是迁入徽州地区的移民。这些武官家族,尤其是明初除职的卫所官员,自受命戍守新安卫开始,即世代居于徽州。在地方志记录的新安卫武官中,有许多传世超过五代的武官家族,他们融入徽州社会的过程,其实就是一个客族土著化的过程。宋怡明(Michael Szonyi)将明代这种军事调度下军人在卫所驻地重新生成社会关系的过程称为“再域化”(reterritorialization),即指军户“带着家眷来到远离本乡的卫所,原有的社会网络已经支离破碎。但是,他们很快就会着手跟周围的人——卫所中的同袍和卫所外的民户——建立起新的纽带”的过程〔3〕。宋怡明此言是针对军户家族而言,而这一论断对明代军西南交通大学学报(社会科学版)第23卷第1期唐佳红明代新安卫武官家族对徽州地方社会的融入事体系中的武官也同样适用。这些世袭武职家族是如何在当地“建立起新的纽带”,从而融入地方社会的?他们对徽州当地社会的影响如何?目前关于徽州的移民家族的研究集中在六朝、唐宋以来的“千百年世系”之宗族,这些问题在明代卫所制度的特定背景下还没有明晰的答案。本文试以明代新安卫左所千户于氏家族的发展轨迹为线索,结合史料中对新安武职的相关记述,归纳明代徽州新安卫武职融入徽州地方社会的群体共相,并借此深入讨论徽州文化与精神的基本特征及其社会实践,以期对相关问题有所发覆。

一、新安卫于氏家族的发家史

明代实行武职袭替制度,凡属“世官”之武官皆可恩荫后代,以嫡长子袭替父职。故而许多武官尽管生长于行伍之间,但由于生来家境优渥,从小就有条件接受良好的儒学教育。同时明初开始即逐步在全国推广卫学,至正统年间渐成规模,明廷简选武官舍余和军丁子弟入卫学学习,并开设武举作为武人仕进之途,吸引了一部分武官子弟“去武就文”。随着海内承平日久,这些在地方卫所重新扎根的武人也渐渐褪去了军事化的色彩,表现出主动融入地方社会的“民化”倾向。在儒家思想影响下,他们重新拾取自宋代以来下移到民间的宗族观念和乡约精神,对儒家义理表现出浓厚兴趣,十分推崇儒家文化和其阐发的伦理道德原则以及民间社会中以家族为纽带稳定社会伦理秩序的做法,明初新安卫世袭千户于聪即是这样的一个典型。

于聪的家世主要见于歙县名宦程敏政为其所撰的墓志铭《武略将军新安卫千户于公、宜人叶氏合葬墓志铭》中:

公讳聪,字公达,姓于氏,其先徐州丰县人,曾大父而上,率有隐徳,谱逸无考。大父海,当高庙龙兴,初,仗剑从戎,入补羽林,出戍新安,卒以战没。父兴代之,功长五十夫,文庙初,从下交趾,授新安卫百户。再往征交趾叛者,没柳州,时公方九岁,闻报,即哀恸不自胜,观者感叹。稍长,知自立,读书史,务通其大义,而识度宏远,奉母吴,孝养备至,人预策其不凡。永乐壬寅,以父没王事,进袭本卫左所副千户。程敏政《武略将军新安卫千户于公、宜人叶氏合葬墓志铭》,收入《篁墩文集》卷四六,明正德二年刻本。本文关于新安卫于氏家族的资料,除了地方志以外,主要来自程敏政的记述。案,程敏政所在支派虽然属于“休宁陪郭”程氏一脉,但程敏政自还乡起就移居歙县篁墩,因此与于氏世代交好。此外,程敏政祖父程社寿在洪武时因罪被贬河间府,因附沈阳中屯卫卫籍,至其父程信官至兵部尚书,方才重新还籍徽州,徽州地方一些程氏分支甚至因此攻击其“冒祖附族”(见林济《程敏政“冒祖附族”说考辨》,《安徽史学》2007年第2期)。也许正因如此,程敏政对同为卫籍的于氏家族也抱有较深的同理心,与其交往甚密。

于聪的父祖并非徽州本地人,其祖父初为戍守新安卫的士卒,至其父辈,始因军功升至百户。其父因公殉职后,于聪袭职,升副千户,在新安卫定居下来, “正统癸亥,赐诰授武略将军、管军千户”,其家族方才成为一个世袭千户家族。于聪治家严厉,又勤于经营殖产,善于团结族人乡里,因此积累了丰厚的家资,其“所积遂以万计,置庄二十有二,跨徽、池、宁国三郡”①。于聪嫡子于明(文远)、嫡长孙于应袭职后,谨守家训,积极投入徽州社会的地方建设中,积累了巨大的声望,进一步壮大了于氏家族的家业:

新安卫千户于侯文远……俊爽通达,尝充儒学生,习经史,好词翰,于先业督视惟谨,不妄费,惟庠校、图籍、祠宇、津梁,诸利人垂后之举,虽捐至数百金不惜。其莅职最久,戎务修明,于事可否,必毅然以义为前却,才之足以保家者也。然则应之居官理家,亦惟于是乎取法足矣,奚俟他求哉。虽然,身者居官理家之本,也能谨其身,使无慝于其心志,无疢于其肤体,则徳可进,才可成,宦迹可升,而世业可托也。程敏政《送于千户序》,《篁墩文集》卷三十五。

于聪在弥留之际告诫子孙:“谨守礼法,积阴徳,以振家声,吾无憾矣”①。从这几句话中,可以提炼出几点重要内容:第一,于聪是一个在儒家社会伦理道德思想影响下成长起来的武官,从小学习经史,在理学盛行的徽州社会的抟埴下,更形成了对圣学儒术、礼法道德的虔诚信仰。无论是对子女儒学教育的重视,还是以儒家道德伦理观指导个人行动,都可以说是他对儒家思想的具体实践。他所说的“谨守礼法”,其实就是一种儒化的规训,是对传统社会下礼法道德的恪守与实践,其蕴含着两层内涵:以儒家传统“修身齐家”,即对个人的道德磨砺和对家族的礼仪管束。第二,积极参与乡里建设与社会服务,多行善举,重义轻利。无论是地方基层的组织、调动、民事调解还是地方社会的基础建设,往往并不能完全依靠官方的基层管理机构,而主要依靠宗族、乡约、会社等民间组织〔4〕。尽管乡村处于明清社会的最底层,但仍旧属于国家权力得以伸张的“国家空间”范围内。宗族作为地方社会最主要的建设力量,参与主导地方公共事务,在付出巨大人力物力的同时,收获的是对地方社会的巨大影响力和宗族声誉,这即于聪所说的“积阴徳”。第三,在“守礼法”和“积阴德”的前提下,“振家声”就成了于氏家族的最终目的,即以儒家伦理道德为準绳积极进行宗族建设,构建稳定的家族和宗族组织,提高本族在当地的声望,进而长久维持家族的社会和经济地位。

二、戎而好儒——于氏对儒学的体认与实践

如前所述,于聪的先世只能上溯到其祖父一代,说明其并非出身乡曲望族,也没有什么家风祖训流传下来。他的祖父和父亲都起于行伍,是彻彻底底的军人出身,至少在于聪这一代,于氏家族并没有可考的业儒的先迹。而自于聪起,于氏家族便以修习经史作为一项家族传统,这显然得益于于聪这一代适值国家承平的时代,能够安然享受到祖上的荫资,因有余暇从事文化活动。此外,于聪自出生起就居于徽州,其父经常征戍,无法对其时常训导。九岁失怙后,他即“知自立,读书史,务通其大义”见程敏政《武略将军新安卫千户于公、宜人叶氏合葬墓志铭》,收入《墓墩文集》卷四六,明正德二年刻本。,除了自身好学以外,与徽州作为“文献之国”、“十户之村,不废诵读”赵汸《东山存稿》卷四《商山书院学田记》,文渊阁四库全书本。、士民皆习儒业的文化环境的熏陶亦有颇深的关系。

于氏家族对儒家文化的体认与实践主要体现在三个方面。

第一,重视子女的儒学教育。于聪自幼即深好儒家文化,深信儒家伦理道德对建设宗族、协调乡里的作用,因此始终将“守礼法”作为成功的秘诀之一。他掌理家务以后,毕生恪守礼法,在异乡建立起了一个颇有名望的家族。他对嫡子于明的文化教育更是一丝不苟, “教其子明,严命入郡学,遍遣从名师”,“充儒学生”见程敏政《送于千户序》,《篁墩文集》卷三十五。,修习儒业,“习经史,好词翰”③,并以儒家道德礼法观念为准绳治家。到了第三代于应时,这种自我修省、谨守礼法的文化性格已经深植于其家族当中了,据程敏政记载:

应时年尚幼,驯谨自牧,无声色之习,观者策其后之将弗替乎。既而当比试,来京师,其年长矣,性淑而不凿,处已接人,礼缛而不舛,视昔为胜,于是兵部请于上而试之,阅武场获中选焉。③

作为于家嫡长子的于应“发轫仕途,为乡人所期爱”,弘治间在京武试获选。其义弟于恩更是举业有成,“以儒学生需次,秋闱第三”彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷四《名宦》,明弘治刻本。,直接步入仕途。到于氏第五代(以可考的世代来看,上面还有于海,于兴,以著籍来看是第三代)出现了一文一武(文指于恩,武指袭职的于应)两科举子,可见谨守儒家礼法已经成为于氏家族世代相习的家风,对其家族文化的形成与延续起到了重要作用。

第二,于氏家族具有极强的文化自觉,具体表现在对文化事业的慷慨襄助上。程敏政编修刊刻《新安文献志》一书,即颇有赖于氏家族的资助,他在《新安文献志》后跋中致谢“郡邑间所乐助者”之名时,专门提及“新安千户于君明所捐独多,特表著之,为尚义者劝云”程敏政《书〈新安文献志〉后》,《篁墩文集》卷三十九。,而其背后又多源于于应“请其父助费甚力”程敏政《送于千户序》,《篁墩文集》卷三十五。。不仅如此,于氏家族对珍贵书籍的保存与刊刻也用力颇深,程敏政在收辑当地先贤诗文篇什以编撰《新安文献志》时,也得到了于明父子的许多帮助。他在《篁墩文集》中记录了其中的两件事例:

少见东莱吕氏有《知言》,胜正蒙之说,渴欲睹其书,而秘阁所蔵亦无之,恒以置恨。因遍求之四方,三十年不获见。弘治……盖欲使此书汇次完粹,以便讲习,非敢有所去取也。新安千户于侯文远之子应,见予之惓惓于斯也,为刻梓传焉,亦可谓知学向义者矣。程敏政《书胡子〈知言〉后》,《篁墩文集》卷三十九。

《汉艺文志》有《形(笔者按:应为“刑”之讹)法六家》百余卷,而郭氏《葬书》……故庸师安于故常又喜售星卦之说,由是吴本寖微,传者益鲜。吾郡谢子期氏究心是书,乃取金华郑氏所注本,及卜氏《雪心赋》,蔡氏发微,刘氏囊金,各为之注,号“地理四书”。新安千户于侯明,将捐金刊布,属予识之。程敏政《题〈葬书〉后》,《篁墩文集》卷三十九。

第三,参与文化创作,与文人儒士交游唱和。于氏各代都与当地名儒交往十分密切,他们或以诗文唱和,或携手游历当地名胜。这些事迹在《新安文献志》及《篁墩文集》中多有记述,于明即是一位颇工诗文的武官。弘治时,当地缙绅为徽州府前知府孙遇建成生祠,“新安卫指挥使刘有源辈,率能言者作去思之诗”彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷十二《词翰》,明弘治刻本。,时任新安卫千户于明便在其中。程敏政所修《休宁县志》也收录了于明亲作的几首诗文,如《齐云岩和内翰程先生韵》:

石洞谁穿薜荔封,玄云宫阙远闻钟。万松风奏笙簧杂,迭嶂瓦开锦绣重。久住定应凡骨换,偶来忘却病身慵。斜阳更骋东南望,正见黄山第一峰。于明《齐云岩和内翰程先生韵》,程敏政纂:弘治《休宁志》卷三十六《附诗二》。

此诗为于明与程敏政的唱和之作,从文学的角度来看亦颇有可取之处,而非纯为附庸风雅,地方志的修撰者称其工于诗文并非夸大之词。程敏政在《寄于文远户侯》中也回顾了他们的日常交游:

横经日日缀鹓班,致主无才独厚颜。追忆旧游春醉处,梦魂常绕歙州山。⑤

于氏家族之所以能在徽州歙县得到当地士族与名宦的认同与接纳,仅靠资财是做不到的,与他们始终好儒、重儒、着力维持与文人名士的良好关系分不开。如在周济贫困方面,于氏“于名士尤注意,刑部李主事泰左迁卫经历,客死,公具棺殓,还其丧”。歙县名儒江永死后,“家极贫,其孤孔皆方在襁褓,新安卫千户于明有斯文好,与左永诀时,受托孤之寄,许以女妻孔皆,且割田二十亩,以给伏腊,时称于有全孤之义”彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷八《人物二》,明弘治刻本。。程敏政于成化二十三年因遭弹劾去职后,也多亏于明等乡里显达帮助,才得以渡过难关参见程敏政《与成都太守汪亲家文灿书》,《篁墩文集》卷五十四。。

除了雅好儒学、敬重名士,于氏家族还投入大量资金修建学校。据弘治《徽州府志》记载,于明建成歙县县学后,“其父致仕千户聪捐白金十余斤,塑宣圣、四配十哲像一十五位,妆金雕石,上龛下座,赫然尊严”彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷五《兵防》,清康熙三十八年刊本。。这种好儒、重儒的家风对于于氏家族形象的塑造助益颇多,于氏家族由此逐渐褪去了传统武將材官的鲁莽色彩而彻底融入了徽州社会。唐力行在《徽州宗族社会》一书中总结了徽州社会的“名族”标准,“富等千户侯,名重素封”便是其中之一,即要成为徽州名族,“不仅要有钱,而且要有德” 〔5〕 。于聪是传统社会所鄙薄的武人,又身处士民皆习儒业的徽州,但因积极实践儒家伦理道德,得到了当地人的认可。徽州名族程氏程敏政对其做出的“达生知命,无忝所生”程敏政《武略将军新安卫千户于公、宜人叶氏合葬墓志铭》。的高度评价,正是对于聪的极大肯定,可见其家族已经得到了徽州本地世族和名士的认同。

三、重义轻利——于氏对地方事业的参与

于氏家族不仅能够顺利融入徽州上层社会,更积极参与地方公共事业及地方建设。于聪作为地方卫所官员,职责是保一方安危,在治理军务上恪尽职守,做到了“戎务修明”。于聪从小熟习文史,在日常生活中也以儒家道义理想自持,处事公正无私,“时屯田杂,民耕有不便者,下公核之,公辨正疆亩,彼此适均,众大感说”②。由于地位显赫,为人正直,于聪被当作了地方社会管理的民间代理人,地方“官司有疑难,必咨决,动中事机。乡人久讼者,必求质,晓以利害,或代出金偿,使两罢去。盖间处二十年,其有益于官理风教之事,殆不能悉书”。而对于“官僚间有孤弱者,必扶植之”②,前述李泰、江永即因此受到于氏的恩惠。而对“沉郁被构陷者,力拯之,得自伸乃已”,于氏以朝廷命官兼地方长者的身份剖决疑情、辩理冤屈,可谓有古代循良廉吏的风范。作为乡里簪缨之家,于氏家族不惜资费赈济贫弱、救助乡民,“斥其赢以赈贫窭,贷而不能偿者,焚其劵”②。“焚券”通常被徽州商贾和缙绅视为造福乡里、赈济孤乏的社会福利行为,可见于聪作为徽州“客族”,已经完全融入当地士绅阶层了。

作为地方精英,同时也是朝廷命官,于氏家族同徽商一样,也十分热衷于地方公共事务。首先,于聪主动出资修缮歙县县学,歙学内“圣贤像久敝,紫阳朱子祠亦就圮”,他“乐助而新之”②。成化时,“知府周正以旧大成殿改为紫阳书院,而于院东辟地,别建大成殿,殿之北建重屋,为谈经阁,时新安卫千户于明捐金助工”彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷五《公署》,明弘治刻本。。这一方面体现着他们对儒学的爱好与自发的文化责任感,另一方面,儒学校、圣贤祠也是地方文化的象征,对这些公共建筑的资助,能使于氏家族获得当地士绅的好感,更有利于在乡民中建立良好的口碑。县学、书院之外,于明也慷慨解囊修缮寺庙祠堂,凡“道宫佛舍有以起废告者,亦捐金助之”②,可见其对乡县公共事业的关心与投入。

对关涉当地居民福祉和地方社会发展的事业,于氏更是散尽千金、无私资助,“徽孔道新岭、箬岭,号极险,而三溪藁口,当水之冲,行者告病。公或募工甃之,或协力为桥,虽重费不惜”②。于聪对部下士卒也极尽体恤,其“部卒壮无室者,为之娶,娶凡数百人”。他还“捐已赀,买山地一十余亩,遇有贫难不能葬者,皆给棺葬之,有司为之立籍”,这即是闻名遐迩的“于氏义阡”③。“下至施槥以济急,制药以救病;活冻馁之婴,而访还其家”②,可谓无善不为。此外,于聪、于明父子(按:于氏三代同堂,很多决定是于明与其父亲于聪共同做出的。于聪老去后,家族事务大都由于明料理)还积极筹划并出资帮助地方政府为当地名宦修建庙宇、祠堂。如为当时致仕的前徽州知府孙遇修建的孙公祠,即由于聪与新安士民集资所建彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷五《公署》,明弘治刻本。。弘治十四年,名臣彭泽担任徽州知府,在当地革除弊政,为时人所称。彭泽离任后,当地居民为其修建生祠,时为新安卫千户的于明又“捐歙县台盘坵昃字五百七十九号田二亩”①,作为彭泽生祠的地基。

从修缮学校与祠堂、修筑桥梁、捐助寺庙到替军士娶妻,为穷人置坟地、买棺木、施药物、育婴儿,这都是于氏家族主动参与当地公共事业和社会福利事业的善举。我们经常在史料中看到徽州当地士绅大贾对这一类公共事业会不计报酬地投入,于聪既不属于传统意义上的“士绅阶层”,也非当地显宦或富商大贾,却能散尽家财为地方谋福利,这正是其已将自己及其家族认同作徽州土著的表现。由于他为当地社会的建设与发展做出了巨大贡献,他的外地祖籍和武官身份已不再成为其融入当地社会的障碍了。继承于氏家业的于明对于氏家族的发展迈出了更为重要的一步,作为于氏土著化事业中的第二代拓殖者,他继续发扬家族急公好义的传统,“惟庠校、图籍、祠宇、津梁,诸利人垂后之举,虽捐至数百金不惜”程敏政《武略将军新安卫千户于公宜人合葬墓志铭》。。这种让于氏家族在当地积累了极大的声望,于聪去世后“远近闻讣吊者,几三千人”的盛况就说明了这一点。嘉靖时,汪尚宁续修《徽州府志》,撰者裒辑四方义民之行:“徽之民故好义,比者服绎祖训,益好行其德,今摭诸长者之行,列于左方”何东序修、汪尚宁纂:嘉靖《徽州府志》卷十《恤政》,明弘治刻本。,其中将于明列为“长者义民”之首,可见于氏家族数代为地方兴利除弊、赈穷济乏的义行得到了徽州社会上下的高度认同。

四、敬宗收族——于氏的宗族建设

徽州地区具有浓厚的宗族观念,自古以来“重宗谊,修世好,村落家构祖祠,岁时合族以祭”〔6〕。从其祖父戍守新安卫起,到于聪这一代为止,于氏家族从外地迁入不过三世,要想在以宗族为基础的徽州本地立足十分不易。因此于聪十分注重联络宗族情感、维持宗族关系,致力于建设于氏的宗族基础。

首先,作为于氏家族发迹的第一代,也是于氏家族中第一位土生土长于徽州的宗主,于聪深知宗族背景在徽州地区的重要性,因此在新安卫重新修建了代表其家族群体认同和家族象征的祠堂,并“置祭田”用于家族祠堂的费用开支,维持其日常运转。于聪还制定了严格的宗族管理制度,他曾说:“治家与治官一也,家之不淑,其如官何?”乃“节缩治费,以治生为事。男女各职其职,而责之成”②,对家族成员勤俭节约的严格要求与其家训规定下严密的组织性,是于氏家族能够积累起庞大族产的关键。

其次,于聪父祖均为戍守徽州的军官,著籍新安卫时最多携带家小或直系亲属,不可能有太多的亲族跟随。众所周知,宗族以亲缘关系为基础,但如果单凭婚娶生育,绝难在短期内建立起一个庞大的宗族。为壮大宗族力量,于氏通过两种方式扩充亲族成员。首先,于氏祖籍江苏徐州,其亲族多分布于江浙,距离徽州并不遥远。对于这些从故乡前来依附的族人,于聪一律予以厚遇,凭借义行将其聚拢在自己著籍的新安卫,如其“族兄成夫妇至自萧江,公事之甚安。遗孤二,抚之不异己子”②。对于非本家直系的族属,于聪也待之甚厚,如“郑得民娶公妹,疾无嗣,及母党孙、妻党侄或孱,不克立,公为别置室,并分田宅畀之,俾无失” ②。由于于氏这种作为一族大宗的责任担当和无私救助,不断有族人、亲属从原籍前来归附,宗族力量由此日益壮大。不仅如此,于聪还积极吸收非其本族的本地人为族人,“有愿役其门、从其姓者,延接寓公,过客无虚日” ①。通过吸引原籍族人、吸纳本地乡民的方式,于氏的宗族力量也得到了扩充。

其三,于氏家族为扩充家族成员、稳固宗族地位,将婚姻的作用发挥到了极致。于氏“积其戎功,世禄新安”程敏政《武略将军新安卫千户于公、宜人叶氏合葬墓志铭》。,其家族声望财富都是建立在父族通过军功获取而来的武职上的,保持与新安卫卫军系统的姻娅关系,能够获得整个新安卫军队的支持,對稳固其家族的政治地位具有重要意义,所以于氏家族通婚的对象首先是新安卫武官,如于聪“女五人,长适指挥应袭子刘勋,次适指挥高鉴,次为鉴继室,次适指挥刘玘”,其孙女“九人,长适指挥倪桂,次适指挥穆圻,次适儒士江孔皆,次适百户徐华,次适百户安镇,次适百户应袭子王玺”,“曾孙女三人,长适百户王端,余未行”①,其中江孔皆为当地名儒江永之子,江永“家极贫,其孤孔皆方在襁褓,新安卫千户于明有斯文好,与左永诀时,受托孤之寄,许以女妻孔,皆且割田二十亩,以给伏腊,时称于有全孤之义”彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷八《人物二》,明弘治刻本。,其余女裔全都下嫁当地武职家庭,可见于氏家族有将女性后代嫁与本卫武官的传统。

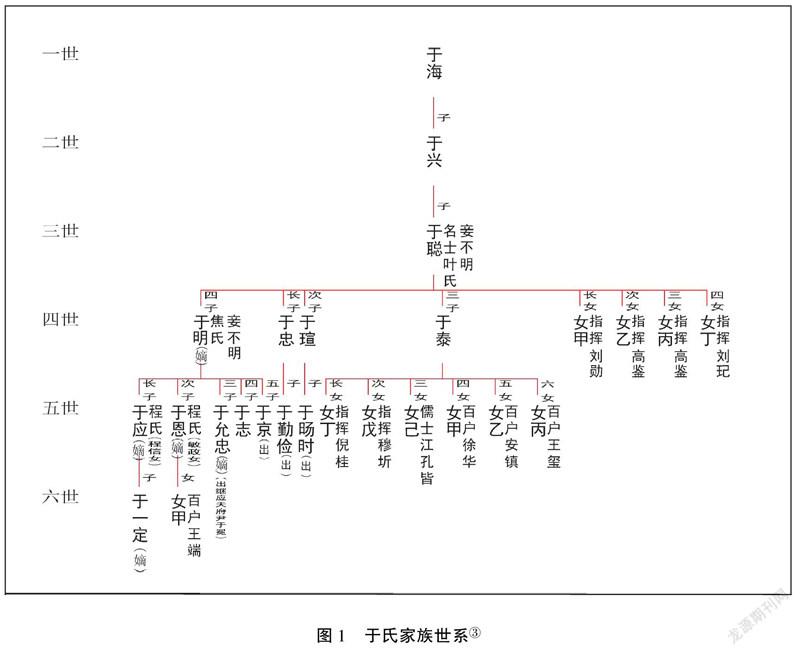

该图主要根据《武略将军新安卫千户于公、宜人叶氏合葬墓志铭》、弘治《徽州府志》、康熙《徽州府志》、《休宁陪郭程氏本宗谱》、《篁墩文集》及《新安文献志》制作。于家第三代以后,凡是未标明“嫡”的男性后代,均为庶出。其中在《墓志铭》中著明在室或未出的无配偶的后代,又于其他文献中无法确定其配偶身份的,均未列入该图。徽州之俗“不禁出仕而禁婚姻”〔7〕,在婚娶上尤其看重“门第”“门族”,“凡仆隶之裔,虽显贵故家,皆不与缔姻”赵吉士《寄园寄所寄》卷十一《泛寄叶》,清康熙三十五年刻本。。于氏家族既已跻身当地认可的名族之列,其通婚的第二类对象自然也是当地显宦、名士、大族。如于聪本人的正妻叶氏即为“歙处士贵之女”,即歙县叶氏之女。其嫡长孙于应则娶兵部尚书程信孙女为妻,次孙于恩取程信子、程敏政四女为妻,与程氏结成世好。三孙于恕(后改名允忠)则过继给了名臣于谦为嗣孙,“以特恩授杭州前卫千户,世主祠事”程敏政《武略将军新安卫千户于公、宜人叶氏合葬墓志铭》。,后更得恩荫为锦衣卫指挥使张佩芳修、劳逢源纂:乾隆《歙县志》卷十三《义行》,清乾隆三十六年刊本。于冕无子,因取于允忠为嗣子,此事在《明实录》中亦有记载,参见《明孝宗实录》弘治十年壬申条。。由此可见,于氏家族的男性后裔多倾向于与当地显达或名宦结成姻戚关系,借重地方大族和名宦的势力,扩大了于氏家族在徽州地方的影响力。其家族其他非嫡系男性则多出立支族(支族是古代社会大家族中除嫡系以外由父系直系血亲组成的小家族和父系旁系血亲组成的小家族),保证了宗族和枝庶的繁荣发展。

于氏利用修建祠堂、吸引家族成员和同当地武官、名士、显宦联姻以及过继子女等方式,很快壮大了自己的家族,仅经过于聪、于明二代的经营,便成为了当地首屈一指的新兴高门,这与其苦心孤诣的宗族建设是分不开的。

五、余论:徽州文化与徽州武官家族

新安卫千户于聪家族之所以能够以军卫军官的身份融入徽州地方社会,成为当地望族,其成功并非偶然,除了严厉修饬的家风以外,离不开三个条件:第一,雅好儒学而得到当地士绅的认同;第二,积极参与对地方治理,得到乡民的尊重;第三,庞大的宗族支撑。于聪所说的“守礼法”“积阴徳”“振家声”其实就是这三点的高度概括。

由外地迁入徽州的新安卫军官的家族发展模式本身也是徽州文化模塑的结果,很大程度上能够折射出徽州社会本质的文化特征。秉持“重义轻利”“急公好义”的儒家义利观通常被认为是徽商的一大群体特征,于氏家族也实践着这种观念。于氏家族在殖产兴业以后,将大量的资本投入宗族建设和社会公共事业,如捐助义田、义墓,助修祠堂、书院、桥梁、关津,赈乏、恤孤等等,这诸多义举正是当地社会服膺儒家义利观、崇尚义行的体现。其次,徽州社会宗族观念强,是“中国宗族制度最为盛行的地区之一”〔8〕,这是徽州社会最引人注目的历史文化现象之一。在某种程度上可以说宗族既是徽州社会的文化基础,也是徽州社会的物质基础。于氏家族也具备徽州宗族的典型特征,其宗族祠堂、祭田、家规、族田等都是宗族文化的符号与象征,而调解宗族纷争、仲裁乡里斗讼、主持帮助宗族成员完成丧葬、婚娶等及其他宗族公共事务,则体现了于聪作为宗族大家长的权力,也是地方社会及宗族成员对其身份的承认。于氏家族还通过婚姻、出继等方式扩充宗族成员、拓展宗族网络,扩大宗族规模和社会影响力,这也是一贯以来“徽州宗族之间相互倚赖和借重的合作态势”在这些新兴武官家族中的表现。陈瑞在研究歙县虹源王氏的宗族婚姻时注意到了“在歙县县城、徽州郡城、新安卫所在地,虹源王氏也与他们结成婚姻关系”〔9〕,这并非偶然,而是这些武官宗族融入当地社会的普遍现象。于氏仅积两世之功,便能将家族建成歙县的“高门”“高门”一词出自程敏政为于聪夫妇所写墓志铭文:“公积永施,有子克绍,益阐其绪,如汉高门。公妥百世,名与之存。”前面还有“维祖暨考,乃事櫜鞬。积其戎功,世禄新安。骏发自公,进领左翼。业隆誉兴,增辉棨戟。岂独能官,亦大其家。富几陶猗,惠及迩遐”。这段铭文具体阐述了于氏何以能以“櫜鞬”之家成为当地名族认可的“高门”,一定程度上体现着程氏及徽州地区的宗族观念。,无疑是徽州宗族社会下异地宗族力量本土化的深刻体现。

明代徽州武举事业兴盛如据学者统计,明代歙县地区计有文举人482人, 进士187人,武榜举人75人, 进士21人。武人中举比例在整个明代都堪称罕见。(见黄山市政文史资料委员会编:《徽州大姓》,合肥:安徽大学出版社,2005年,第34页)而明代武举生的主要来源是“具有袭职资格的武官子弟或必须承袭父业的军士后代”的武学生,徽州地区武举兴盛固然与其地方素来“多以材力保捍乡土著称”的尚武精神有关,但由于武举主要以试韬略经义为主,膂力武功为辅,对武举应试者的文化素养要求更高,这就与其地方文化发达进而熏习武人习性关系更为紧密,前述于氏嗣子于应即在京试中了武举。参见周致元《明代武学探微》,刊于《安徽大学学报》1994年第3期;汪俊祺《“尚文”风尚下的明清徽州武术状态》,刊于《西安体育学院学报》2010年第5期。,许多武官家族在融入当地社会的过程中深受儒家文化的影响,亦文亦武,于氏家族并非特例。在徽州地方志书中,这样的记载俯拾即是:

孙升,字德辉,山东济南府邹平县人。曾祖福,洪武初,随驾征讨有功,历升中都留守司都指挥佥事。祖诚,袭义勇前卫指挥使,调新安卫,父霖袭职,卒,遗腹生升。母陳氏,寡年二十四,守节抚之。升性忠厚雅饬,既袭父职,好读书,引接名士,尤善于骑射驰击,掌卫印二十年,恩及士卒甚厚。且训练有方,有古将风。卒年四十有九,缙绅悼之。彭泽修、汪舜民纂:弘治《徽州府志》卷四《名宦》,明弘治刻本。

倪正,父泰为新安卫指挥佥事,正袭职,以才行著名③。

刘清,字有源,湖广陵零人,伯父海,洪武初年,功升军州卫(笔者按:明代卫所中无军州卫)指挥佥事,清袭职。宣德六年,调新安卫。正统六年,从征麓川有功,升世袭指挥使。十二年,又征思机发,奇功受赏,回卫掌印。清为人倜傥,才勇过人,两经战阵,不以勋劳自伐。又雅好文士,尝捐俸赀于歙县学,建岁寒亭③。

杨光先,字长公,以祖宁荫,世袭新安卫副千户,倜傥好学。张佩芳修、劳逢源纂:道光《歙县志》卷十一《人物志一》,清乾隆三十六年刊本。

移民徽州的武官家族崇儒、好儒,一方面源于其在当地生活日久,濡染雅好儒学、热衷经史的习性,因而展现出强烈的文化自觉,能够致力于形塑抟埴本族的文化性格,这是徽州好儒风尚在这些甲胄之士身上的体现。另一方面,“新安自昔礼仪之国,习于人伦”汪道昆《太函集》卷三《黄氏建友于堂序》,明万历刻本。,徽州地域内部认同的文化根基是理学, “好儒”之风是徽州士民赖以生长的文化土壤。这些戍守徽州的武官家族要融入当地社会,必然要接受并实践儒家的道德伦理,并为其同化。

徽州崇尚儒家伦理道德,徽州商人“贾而好儒”和“重义轻利”“团结互助”、“重宗谊、修世好”的宗族文化对徽商和整个徽州社会群体性格的养成影响至深,并广泛渗透于各行各业、各阶层、各群体,这种“族群性格”通常被解释或称为“徽州精神”或“徽州文化”〔10〕,在徽州商人群体身上体现得最为显著,有学者将这种精神总结为“‘徽骆驼的进取精神和‘贾而儒的人文精神”〔11〕,这在以于氏家族为代表的的新安卫武官家族的发展轨迹中得到了进一步验证。

儒学、义行和宗族是徽州精神文化的根本特征,于氏家族的发展建设也基本上是围绕这三个方面进行的,其发展轨迹给我们提供了一个没有任何徽州背景的外地孤族适应、参与、融入徽州地方社会的完美范本。作为袭职武官,于氏家族具有较高的社会地位和一定的经济基础,在徽州地区民俗风尚的深刻影响下,他们形成了对儒学的爱好和儒家伦理道德的信仰,在社会实践、文化志趣与伦理道德观方面逐渐与当地世族同步,进而积极主动地参与地方社会的建设,通过一系列义行善举在当地社会中不断积累名望,并利用婚娅等方式不断拓展宗族规模,整体上表现出积极进取的入世精神、乐善好施的礼义观和团结互助的宗族乡谊情感,最终成功跻身于徽州社会中以士绅、乡宦、世族为主体的第一阶层,成为了徽州地方社会中的一支不可忽视的“新乡绅”力量。

参考文献:

〔1〕张廷玉.明史〔M〕.北京:中华书局,1974:2175.

〔2〕冯煦.皖政辑要〔M〕.合肥:黄山书社,2005:247-248.

〔3〕宋怡明.被统治的艺术〔M〕.钟逸明,译.北京:中国华侨出版社,2019:14.

〔4〕卞利.论明中叶至清前期乡里基层组织的变迁——兼评所谓的“第三领域”问题〔J〕.天津师范大学学报(社会科学版),2003,(1):34-38.

〔5〕唐力行.徽州宗族社会〔M〕.合肥:安徽人民出版社,2004:18.

〔6〕许承尧,著.许回,等,点校.歙事闲谭〔M〕.合肥:黄山书社,2014:606.

〔7〕谢肇淛.五杂组〔M〕.上海:上海书店,2001:291.

〔8〕常建华.明代徽州的宗族乡约化〔J〕.中国史研究,2003,(3):18.

〔9〕陈瑞.以歙县虹源王氏为中心看明清徽州宗族的婚姻圈〔J〕.安徽史学,2004,(6):75.

〔10〕刘伯山.徽州文化的基本概念及历史地位〔J〕.安徽大学学报,2002,(6):28-33.

〔11〕李琳琦.论徽商研究中的几个问题〔J〕.安徽史学,2014,(2):114-121.

The Integration of Xin,an Guard Military Official

Family into Huizhou Local Society in Ming Dynasty:

An Investigation Centered on the Yu,s Family

TANG Jiahong

Abstract: In the Ming Dynasty, the intagration of Guard Xin,an (新安) military official,s family into Huizhou(徽州) society was a process of locaalization for external migrations. The development of the Yu,s family of Xin,an-Wei Guard(新安衛) provides us with a ideal case of the adaptation, participation and integration of the foreign orphans without any Huizhou background. Under the influence of Huizhou culture, the family showed the active recognition and practice of Confucian culture, their active participation in local public utilities, and their efforts to build their own families and clans. It has completely integrated into Huizhou society and ranked among the local big families. In the process of its family,s integration into the local society, it not only had a positive and huge impact on the construction and development of Huizhou local society, but also embodied the three essential characteristics of Huizhou spirit, which were “fondness for Confucianism”, “patriarchal clan”, and “valuing righteousness”.

Key words: history of Ming Dynasty; Xin,an-Guard; Huizhou society; military official family; Yu,s family; Confucian culture

(责任编辑:武丽霞)