燕山山地伊逊河下游河流阶地沉积物特征及古环境意义

2022-02-19田钰琛殷志强张绪教邵海谷明旭任伟彭超

田钰琛,殷志强,张绪教,邵海,谷明旭,任伟,彭超

1) 中国地质大学(北京),北京,100083;2) 中国地质环境监测院,北京,100081;3) 河北省地质环境监测院,石家庄,050021;4) 河北省地矿局第四地质大队,河北承德,067000

内容提要: 河流沉积物蕴藏着其形成之时水动力条件及古气候变化等重要信息,因此研究河流相沉积物不仅可指示其沉积之时的水动力条件,还可对其反演的古气候进行一定的探索。伊逊河地处燕山东段,开展其下游河流相沉积物粒度、磁化率及形成年代的探讨,可为燕山山地河流相沉积物蕴藏的古环境意义研究提供参考。笔者等通过野外实地调查、光释光测年、粒度分析及磁化率实验对伊逊河下游三级阶地(T3)前缘剖面展开研究,初步确立了伊逊河下游T3的形成时间,大致为晚更新世晚期至全新世早期(13.14±0.76 ka BP至9.55±0.58 ka BP),结合野外实测及实验数据分析发现此剖面可划分为11层,探讨了伊逊河在晚更新世晚期至全新世早期水动力条件的变化,厘定了伊逊河下游9次较为明显的水文事件,并提出新仙女木事件始末及全新世初期此剖面沉积物记录与多种气候变化指标和区域气候变化有较高的一致性,揭示了伊逊河下游河流阶地沉积物对气候变化的响应较为明显,研究结果为该地区古环境研究提供了基础地质依据。

河流阶地是河流地貌的重要组成部分,历来被许多学者重视,是记录古水文信息及古气候变化的重要载体(Erkens et al., 2009; Stokes et al., 2012; Gong Zhijun et al., 2014; 温振玲等, 2015)。伊逊河地处燕山东段,整体位于河北承德地区,处于内蒙古高原与华北平原的过渡带(殷志强等, 2020)。通过地壳稳定性评价认为,伊逊河流域晚更新世以来地壳稳定,活动构造不发育,因此伊逊河下游河流相沉积物是研究流域内第四纪古气候变化的重要材料,但对其下游地区晚更新世晚期以来河流阶地沉积物与古环境变化的耦合关系研究未见报道。对河北北部山区的研究多以孢粉、植硅体等方法,仅指出10 ka BP以来发生有多次冷暖波动事件(孙建中等, 2000; 刘林敬等, 2018),对临近地区华北平原的研究多以树木年轮、冰芯、石笋等为切入对古气候变化展开探索,对河流相沉积物研究较少(Yang Guifang et al., 2010; Li Qiang et al., 2020)。综上,前人对此区域河流相沉积物及其对古环境变化响应关系的研究尚未开展详细工作,故有必要对伊逊河河流相沉积物特征及其蕴藏的古环境信息展开进一步探索。在实地调查过程中,笔者等发现伊逊河下游发育有级序完整且保存完好的河流阶地,通过OSL(Optically Stimulated Luminescence)测年、粒度及磁化率实验等方法,查明了伊逊河下游T3前缘剖面沉积物特征,并以各分层特征及沉积物粒径探讨了晚更新世晚期至全新世早期伊逊河水动力条件,重点对此剖面记录的新仙女木(YD)事件与剖面上沉积物的耦合关系以及伊逊河下游河流相沉积物磁化率分析方法的适用性展开探讨,以期为燕山山地区域内河流相沉积物的沉积环境及其与古气候变化响应关系的研究提供借鉴与参考。

1 研究区概况

伊逊河源头位于河北省围场县哈里哈乡,总长达214 km,流域面积为6689.3 km2,流经隆化县下河南村后与蚁蚂吐河相汇,并在滦河镇与滦河交汇。伊逊河流域属于典型的半干旱季风气候区,流域内年均温较低,多为4.7~7.0℃,所测年均降雨量为452.8 mm。

太古宙至中生代岩石构成本研究区基岩,以侏罗系花岗岩分布较广,此区域第四系沉积物主要沿河谷分布。应用高精度数字高程模型绘制高程数据图(图1),重点研究剖面位于伊逊河与滦河交汇处东北部4 km处。此河流阶地剖面发育有3级阶地,河漫滩处主要为黑褐色中砂夹杂黑褐色粘土质粉砂,T1上覆为灰黄色粉砂,植被根系较为发育,可见大量卵砾石。T2宽度较大,上覆多种植有农作物。T3前缘出露一高7.5 m,保存完好,分层明显的剖面(图2)。因T1、T2受人为改造明显,未发现出露良好的剖面,再者因T3前缘剖面在风化层去除后,各分层凸显,故选T3前缘剖面展开进一步研究。

图1 燕山伊逊河地区区域位置(a)和数字高程模型数据图(b)Fig. 1 Regional position(a) and digital elevation model (b) of the Yixun River area, Yanshan Mountains图(a)为研究区区域位置遥感影像图,红色圆点为剖面所在位置Figure (a) is a remote sensing image of the regional location of the study area, with red circle as the location of the section

T3阶面上发育少量植被,整体起伏较小,剖面上沉积物多由中、细砂等组成,依据实地调查结果及所测数据可将此剖面沉积物划分为11层(图2),剖面上沉积物多呈现为平行层理,各分层如下所述:

FC1:灰黄色细砂(7.5~6.6 m)风化面较薄,新鲜面呈灰黄色,整体较为松散,可见流水冲刷痕迹,在7.5 m处取年代样OSL-01。

FC2:黄棕色中砂(6.6~6.45 m)此层沉积物新鲜面为黄棕色,风化程度与FC1相似,出露些许细小卵砾石,与FC1及FC3分界面明显。

FC3:灰白色细砂(6.45~5.6 m)新鲜面为灰白色,未见明显流水冲刷痕迹及砾石。

FC4:黄棕色中砂(5.6~4.25 m)此层沉积物厚度较大,整体较为松散,风化面较薄,可见磨圆度高,分选性好的砾石,成层性较好,砾石岩性较为复杂,多为辉绿岩、花岗岩、火山角砾岩、脉石英等。

FC5:灰白色细砂(4.25~4.1 m)此层沉积物较薄,向内开挖新鲜面仍为灰白色。

FC6:黄棕色中砂(4.1~3.75 m)此层可见少量细小的砾石,砾石粒径多为0.5~3 cm,较之FC4量少,磨圆、分选与之相当,多呈层状排列。

FC7:灰黄色细砂(3.75~3.05 m)此层厚度较大,风化面较薄,未见砾石分布,可见流水冲刷痕迹。

FC8:黄棕色中砂(3.05~2.0 m)此层沉积物质地较为疏松,黄棕色中砂夹杂大量砾石,砾石多呈层状排列,粒径在0.5~3 cm,砾石磨圆度较高,分选好,砾石岩性与FC4及FC6相似。

FC9:灰黄色细砂(2.0~1.25 m)此层沉积物整体较为松散,风化面较薄,未见明显砾石。

FC10:黄棕色中砂(1.25~0 m)此层厚度大,下部可见较为明显的砾石,分选及磨圆较好,砾石岩性与FC4、FC6、FC8相似,成层性好,可见流水冲刷痕迹及些许植物根系,在此层顶部取年代样OSL-02。

FC11:耕植土(地表)多成深褐色,有机质含量较多,较为湿润,植物根系十分发育。

2 研究方法

2.1 样品采集

在此剖面共取粒度及磁化率样品150件,取样方法为用铁铲向内部开挖约0.5 m,去除风化层,间隔5 cm取样,在每次取样后将取样工具上的残留土样擦拭干净并用专用塑封袋包装样品,以防止样品被污染。

在去除风化层后,用长度为20 cm,内径为6 cm的钢管在剖面顶部及底部各取一个年代样。取样遵循标准OSL样品取样流程,保证良好的避光性,并用不透水的塑封袋密封样品,尽快移交实验室,以保证其含水率不会发生改变。

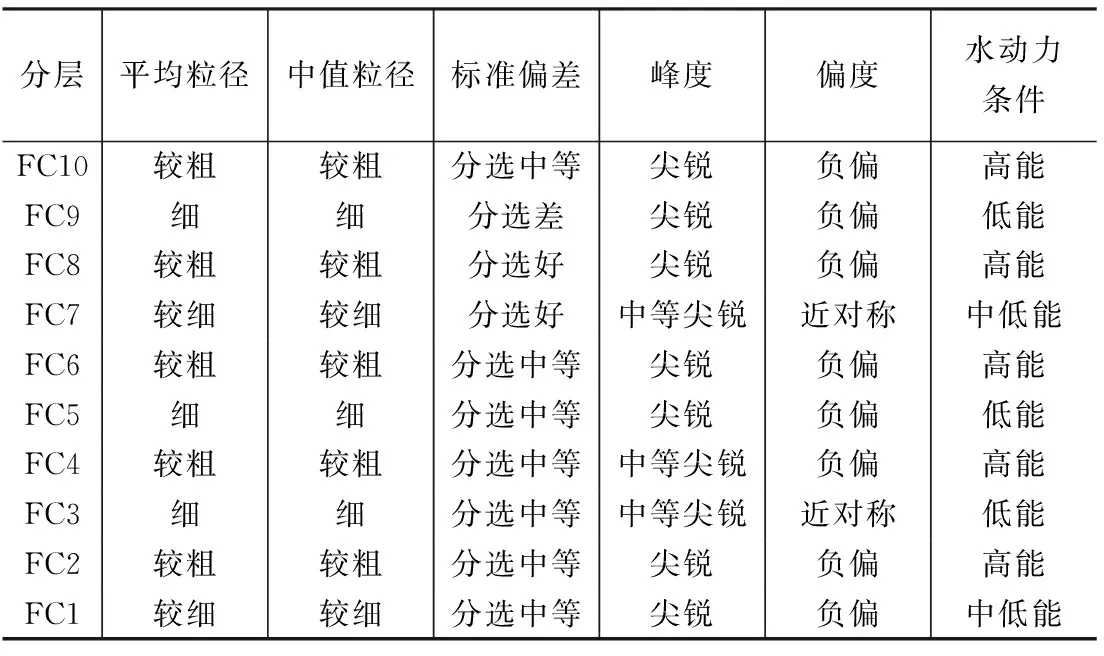

表1 冀北伊逊河下游T3剖面各分层粒度参数及水动力条件对照表

2.2 粒度及磁化率测试

粒度是研究沉积物对古环境响应关系的重要指标,主要受水动力条件及古气候变化等影响,以河流相沉积物粒度参数为指引可对沉积物形成时水动力条件进行定量研究,还可为其与古环境耦合关系的研究提供一定的参考(殷志强等, 2008; 王有鹏等, 2019)。经过前处理后,用纯水洗涤样品至中性,并加入六偏磷酸钠溶液以此来分散试样。经过超声波仪器处理后,用Mastersizer 3000激光粒度分析仪完成测试。

磁化率是研究古气候变化的重要指标,测试流程为将样品放置在8 cm3的实验容器内,记录下样品质量,应用Bartington MS3磁化率测试系统进行测试。

2.3 年代学测试

根据前人资料及伊逊河河流阶地上沉积物风化程度,初步判定伊逊河下游T3形成时间大致为晚更新世晚期。因OSL测年精度较高且测年范围广(Junior et al., 2011; Briant et al., 2012; 赵秋月等, 2014),故选取OSL作为测年方法。样品在前处理后,先将部分样品进行称重及烘干等操作,以测试其含水率,随后将样品制成硅油测片,信号测量与光释光辐照等操作在Risoe DA-20-C/D型热/光释光自动测量系统上展开,用等离子体质谱仪(型号为NexION300D)及石墨炉原子吸收分析仪(型号为Z-2000)测定U、Th、K三者含量。

3 结果

3.1 剖面粒度特征分析

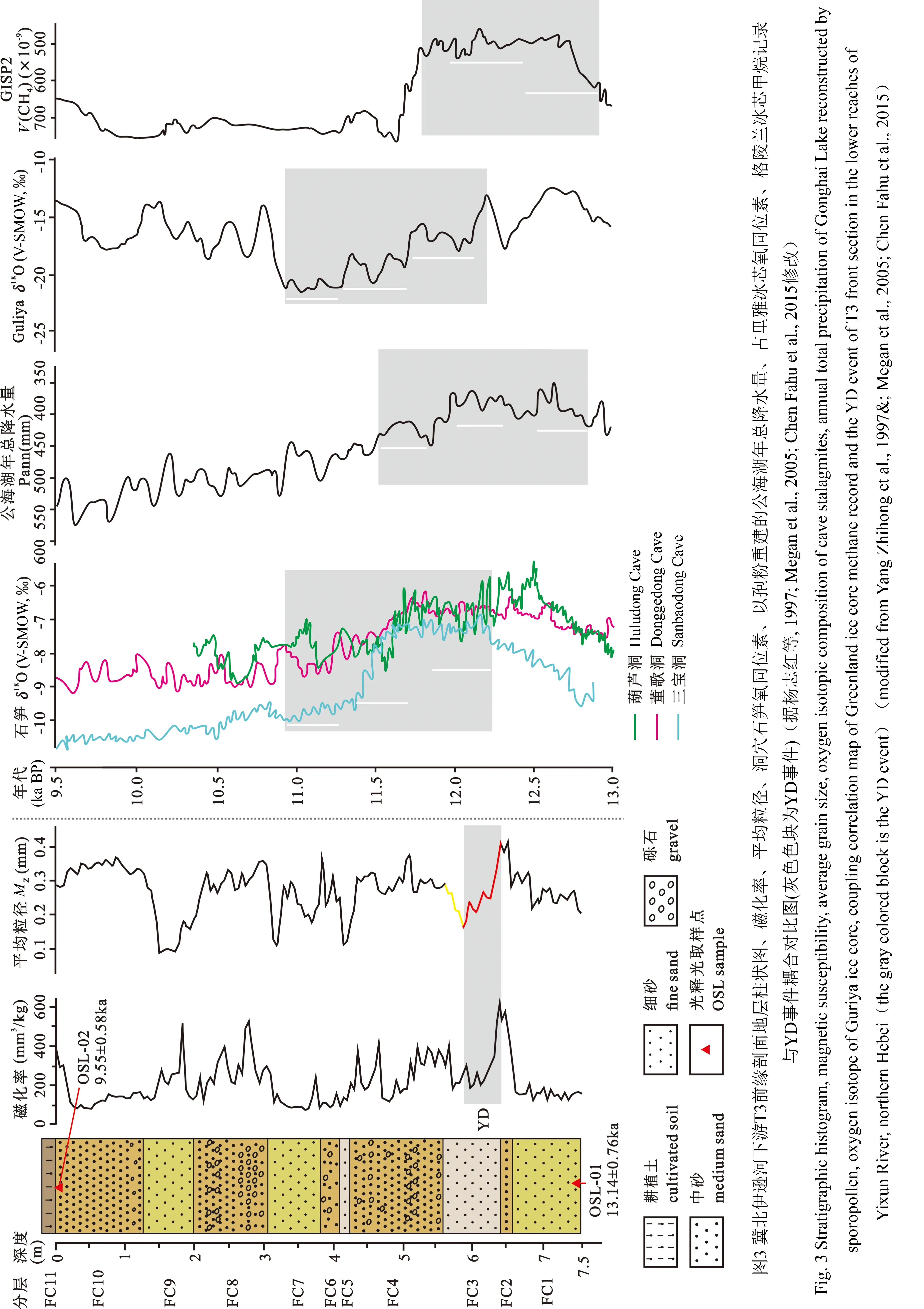

剖面上沉积物频率分布多以单峰为主,大多呈现为正态分布。依据统计数据及地层柱状图、各粒度参数变化曲线(图2、图3),可知沉积物粒度参数发生了多次较为明显的波动。沉积物平均粒径变化区间为0.09~0.42 mm,中值粒径变化区间为0.08~0.35 mm,标准偏差变化区间为0.05~2.2,峰度变化区间为0.79~2.25,偏度变化区间为-0.51~0.09。综上,剖面上沉积物多为中、细砂,由粒度参数分级标准(傅开道等, 2015),可知此剖面沉积物除少数层分选差,其余各层均为好至中等,峰度则多呈现为尖锐,少部分为中等尖锐,偏度数据则多为负偏或近对称,可得出其整体粒度分布相对集中,以粒度数据推演沉积物形成时水动力条件更为可靠。

3.2 剖面磁化率特征分析

应用磁化率对沉积物进行研究的作用机理为: 在气温较为暖湿时,沉积物在成壤的过程中磁性矿物会有所增加,因此磁化率值高多能反映温暖的环境,磁化率值低则相反(董进等, 2015)。笔者等应用质量磁化率χ,展开进一步探讨。在FC2磁化率数值较大,FC4、FC8、FC9磁化率数值出现较为明显的波动,而FC1、FC3、FC5、FC6、FC7、FC10磁化率数值较小(图3)。FC1~FC4此部分磁化率变化趋势与沉积物平均粒径呈现出较高的一致性,而FC5~FC10此部分磁化率数值与沉积物平均粒径变化趋势呈现的相关性较低。

4 讨论

4.1 伊逊河下游T3形成年代

依据样品OSL-01及OSL-02的光释光信号衰减曲线,可得知样品光释光信号均较强,皆呈现为快速衰减的特征,此为典型的石英信号,可知经过前处理后长石已去除干净,所测矿物为纯石英,其发出的石英信号多以快组分为主,符合光释光测年要求。依据二者的等效剂量分布直方图,可知其等效剂量分布相对集中,样品晒褪较好,在埋藏之前得到了充分曝光,年龄数据可信(图4)。

年代样品数据符合地层层序率,各参数均为正常值(表2),依据测年结果可知伊逊河下游T3形成时间为13.14±0.76~9.55±0.58 ka BP,大致为晚更新世晚期至全新世早期,测年结果与预估值相符。因此,此剖面沉积物会受到YD事件的影响。

图4 冀北伊逊河下游T3剖面沉积物OSL信号衰减曲线和等效剂量分布直方图Fig. 4 OSL signal attenuation curve and square distribution of equivalent dose in the sediments from the T3 section in the lower reaches of Yixun River, northern Hebei

4.2 剖面上沉积物磁化率参数适用性

沉积物粒径大小往往对应其形成时的气候条件,其可对气候变化产生良好的响应,在气候较为温暖或由冷转暖时,沉积物粒径多较粗,以中砂居多,多表现为黄棕色,可见砾石出现,而在气候较为寒冷或降温时期,沉积物粒径则较细,多为灰白色(Helmke et al., 2002; 王熠哲等, 2019)。前人对河流相沉积物磁化率数值与气候变化响应关系的研究存在分歧,有学者提出在气候较为暖湿或升温时期,河流相沉积物磁化率数值偏高,而在气候转冷时,河流相沉积物磁化率数值则降低,认为其可作为研究气候变化的重要指标(Nádor et al., 2003; 李建刚等, 2020)。但有学者所得结论与上述见解相悖,即在气候暖湿时,磁化率数值低,在气候转冷时,磁化率数值高,同时提出磁化率参数与河流相沉积物粒径大小有较强的相关性,对气候变化的指示作用不强(周晓红等, 2007)。

河流对河岸及河床底部基岩侵蚀所产生的颗粒、河流对流域内地表土剥蚀的产物、大气降尘及降水所携带的磁性矿物,是河流相沉积物中磁性矿物的3种主要来源。其次河流相沉积物磁化率数值受沉积物本身粒度组合及水动力大小影响十分明显(吉云平等, 2007)。即由于不同区域沉积环境,物源及磁性矿物在不同粒级组分中富集程度有所区别,致使以河流相沉积物为研究对象时,磁化率测试对气候变化的指示存在一定的局限性。正如上文提到的此剖面沉积物磁化率数值与粒径存在一定的弱相关关系,在一些分层呈现出与沉积物粒径较高的一致性,但在FC6、FC9、FC10磁化率参数与沉积物粒径及新鲜面特征的对应出现明显反差。

表2 冀北伊逊河下游T3剖面沉积物OSL年代测试数据表Table 2 OSL test data of sediment samples from T3 section in the lower reaches of Yixun River, northern Hebei

综上,河流相沉积物磁化率参数影响因素繁多,且此剖面沉积物磁化率数值与预估值偏差较大,与剖面上沉积物粒径存在关联性,据此推断研究区内河流相沉积物的磁化率参数与古气候变化的关联性不高,对其蕴藏的古环境信息探索存在局限性。

4.3 沉积物对古环境变化的响应及耦合

4.3.1 剖面沉积物形成时水动力条件对古环境变化的响应

河流沉积物粒径可很好地指示其沉积时的水动力条件,此剖面沉积物粒径变化明显,根据各层沉积物的平均粒径,中值粒径并结合剖面上沉积物特征,可对伊逊河在13.14±0.76 ka BP至9.55±0.58 ka BP期间的水动力条件作出推断。其中FC3、FC5、FC9此3层沉积物未见明显砾石,粒径整体较细,细粒组分占比大,特别是FC3平均粒径从0.42 mm降至0.16 mm,降幅明显,可推断沉积物形成时水动能较低。FC1、FC7此两层沉积物粒径波动较为明显,较之上述3层粗粒组分占比提升,平均粒径可达0.3 mm左右,但未见河流相砾石,认为其沉积时水动力条件较之上述3层略微增强。FC2、FC4、FC6、FC8、FC10此5层均出露有河流相卵砾石,粒径较之上述分层均增大,可达0.3~0.4 mm,粗粒组分占比明显提升,据此判断此部分沉积物形成时水动能均为高能。即此剖面沉积物共记录了伊逊河下游9次较为明显的水文事件(表1)。

4.3.2剖面沉积物与古气候变化的耦合关系

YD事件是一次全球性的气候变化事件,因其记录载体、地区、测年方法及是否进行参数校正等因素的差异,致使其发生时间仍未有定论,多数学者认为其发生时间在13.0~11.0 ka BP前后(沈永平等, 1996; Lowell et al., 2008; Cheng Hai et al., 2020)。因此,此剖面沉积物会受到YD事件的影响。笔者等应用洞穴石笋氧同位素、以孢粉重建的山西省宁武县公海湖年总降水量、古里雅冰芯氧同位素及格陵兰冰芯甲烷记录展开探讨。

洞穴石笋氧同位素因样品时间分辨率高,测年精准使得其在不同区域的记录表现出了较高的一致性(Kelly et al., 2005)。石笋氧同位素记录可对古气候变化产生明显的响应,江苏省江宁区葫芦洞、贵州省荔波县董歌洞、湖北省神农架自然保护区三宝洞洞穴石笋氧同位素记录的YD事件范围大致为12.5~11.0 ka BP,三条氧同位素曲线波动明显,耦合程度高,在YD事件此段时间内氧同位素数值虽存在反复,但皆呈现为波段性降低(图3)。

基于山西省宁武县公海湖孢粉数据重建的气候变量年总降水量所记录的YD事件发生时间大致为13.0~11.5 ka BP。在YD事件期间公海湖年总降水量值存在较为明显的3次波动,最小年总降水量仅为350 mm,在YD事件结束后,年总降水量数值增势明显。

古里雅冰芯记录的YD事件发生时间为12.5~11.0 ka BP大致可分为3个波段(杨志红等, 1997),各波段氧同位素记录亦存在些许反复。格陵兰冰芯甲烷数值所记录的YD事件时间为13.0~11.5 ka BP,甲烷数值在YD事件期间出现降低,降幅较大,存在较为明显的两个波段,YD事件结束后,其亦出现陡增。

YD事件期间气候呈现为冷暖波动状态,致使上述记录多存在反复,但整体趋势均为逐渐降低,呈现为波段性降温。因温度骤降使得降水大幅减少,河水补给变弱,动能降低,搬运能力变差,致使河流相沉积物粒径变小(李建刚等, 2020)。通过比对测年数据、沉积物平均粒径、各分层特征及物质组成与多种气候变化指标的耦合关系,得知此剖面沉积物粒度参数对YD事件响应明显,即正如上文提到的FC3平均粒径降幅极大,最小仅为0.1 mm左右,且此层沉积物粒径参数亦存在些许波动,整体呈现为波段性降低(图3)。YD事件之后的百年内气温迅速上升(Yao Tandong, 1999),多种气候变化指标数值增大,FC3沉积物亦很好的记录了此次快速升温过程(图3)。

YD事件在我国多表现为干冷或湿冷状态(李森等, 2004),此剖面沉积物在YD时期整体呈现为粒径逐渐减小的趋势,即水动能降低,故所记录的YD事件呈现为干冷状态,这得到了前人在河北平原所做研究及基于孢粉重建的山西省宁武县公海湖年总降水量的证实(广新菊等, 2000; Chen Fahu et al., 2015)。由此可知在晚更新世晚期至全新世早期此期间内,气候变化对伊逊河下游水动力条件造成重要影响,区域内河流相沉积物对气候变化的响应较为明显。

对邻近地区的研究指出晚更新世晚期至全新世早期气候波动明显,对张家口安固里淖孢粉记录的研究指出14.3~11.0 ka BP期间气候多偏干冷,对承德坝上地区的研究指出10.0~8.2 ka BP期间气候较为暖湿,湖泊形成高水位(孙建中等, 2000; 齐惠慧等, 2018)。如上文提到的,在晚更新世晚期YD事件被此剖面沉积物所记录,与前人提出的干冷环境相对应,其次FC10记录的全新世初期高水动力条件与承德坝上地区的研究所得结论相吻合。

5 结论

笔者等通过野外实地调查、OSL测年、粒度及磁化率分析等方法对伊逊河下游三级阶地(T3)前缘剖面沉积物展开研究,得到如下结论:

(1)伊逊河下游T3形成时间大致为晚更新世晚期至全新世早期,即13.14±0.76 ka BP至9.55±0.58 ka BP,其上河流相沉积物对气候变化的响应较为明显,但伊逊河下游河流相沉积物的磁化率参数与古气候变化的关联性不高。

(2)新仙女木(YD)事件始末及全新世初期此剖面沉积物粒径变化(FC3、FC10)与多种气候变化指标及区域气候变化有较高的一致性,伊逊河流域在YD事件此时段内多表现为干冷状态。

(3)伊逊河下游水动力条件对气候变化的响应较为明显,在13.14±0.76 ka BP至9.55±0.58 ka BP期间内,此剖面共记录了9次较为明显的水文事件。

致谢:感谢各位编辑及审稿专家宝贵的修改意见!