城景互融

——银川传统区域风景系统

2022-02-19段诗乐

段诗乐

林 箐*

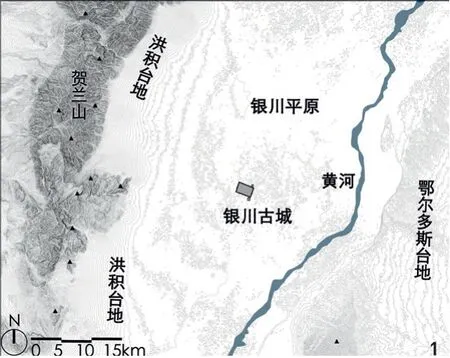

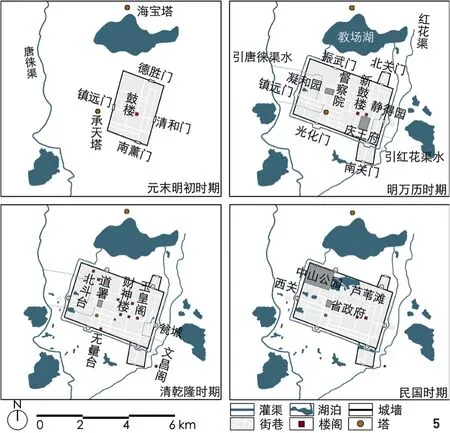

银川位于中国西北内陆的银川平原中部,古城(今银川市兴庆区)建于地势平坦的平原腹地,其西北60里(约30km)环抱如屏的贺兰山与其东南30里(约15km)平漫开阔的黄河干流构成了城市的区域山水骨架,对城市营建产生了持久而深远的影响。

借助引黄灌溉水利工程,地区水系得以重塑。对银川而言,城市选址基于山屏河带的山水格局,城市营建则以灌溉水网为基底,由此衍生了内外连通的城市水系与借水得景的园林体系,并与城郊人文化育下的山水风景和风景诗化下的灌区风景,构成了完整的区域风景系统,在景观、文化等诸多方面形成共同发展的城郊互融的综合体,为西北人居与地景营建的典范。

本文以银川古城及其周边的山水格局和灌溉水网为研究对象,采用文献综合、实地踏勘、图解分析的研究方法,对银川的传统区域风景系统进行逐层解析,并探究自然环境与人工环境叠合下的城市风景系统的营建特征;再从区域风景系统审视城市的发展,探究“山-水-田-城”模式下[1]聚居环境的形成过程,以期为当下城市的在地性建设带来启示。

1 区域山水格局

银川位于黄河上游的宁夏平原,西临贺兰山,东靠鄂尔多斯台地,南北为宽阔的平原腹地,东南以黄河为天堑,所谓“背山面河,四塞险固”[2]48,从军事防御上说,已具备了营城的潜在基础(图1)。

图1 银川古城区域山水格局

银川城所在区域以平原为主,仅有西侧贺兰山绵延200km有余,障于城西南至城西北一带,有“冈峦之层叠、体势之绵远”[2]16的山势特征。从地貌单元来看,贺兰山将银川平原与腾格里沙漠隔开,使银川城不仅免受黄沙侵袭,还拥有了天然的防御屏障,形成了良好的生态环境。

河、湖是区域内的两大水系类型。黄河干流以西南—东北向穿越平原,河流不断冲刷形成了肥沃的土壤层,为农业的发展创造条件;且因银川地堑与河道的沉降速度一致,黄河银川段始终为地面河,使引黄灌溉成为可能。与此同时,贺兰山东麓山谷密布,形成数条东西向的季节性山洪沟,各地质沉降湖、黄河改道形成的牛轭湖及贺兰山冲积带下缘的扇缘湖数量众多[3],散布于平原上。

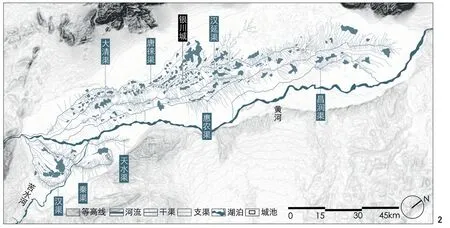

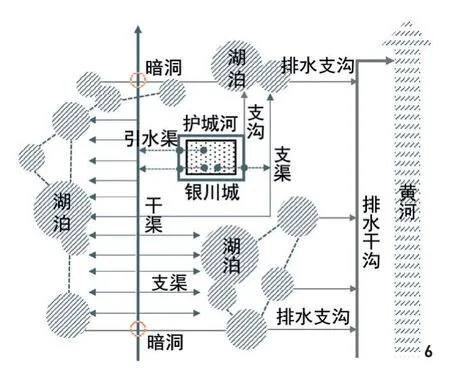

2 灌区水网基底

良好的腹地山水格局虽具备建城的潜在条件,但因气候干旱、地表水稀少等特征,导致银川地区在初始的自然环境下并不宜居。为发展屯田、巩固边塞,早在西汉,银川平原就已修筑了大型的引黄灌溉工程[4-6],数条干渠从青铜峡处的黄河两岸次第开口引水,顺平原地势形成自流灌溉体系。后经北魏、唐宋、西夏及元、明、清的历代修浚与开拓[2,7-9],至民国时期,形成了八大干渠相间分布、支渠斗渠纵横交错的人工灌溉水网[10](图2)。广大而精密的灌溉系统极大地改善了区域的水文状况,使农耕与定居成为可能。

图2 民国银川平原灌溉水网分布

渠身为灌溉系统的主体,分干、支、斗、农4级。渠身布设与地势关系密切,各干渠以黄河为轴,将平原划分为数个带状灌区;各支渠沿干渠两侧开口,形成独立的羽状子灌区。数个子灌区交织覆盖平原,构成河分几流、渠道纵横的人工水网基底。

随着水利开发,渠间洼地多潴水为湖,承接灌溉余水,再经排水沟泄入黄河。这些人工泄湖可消减瞬时水量,在整个排水系统中发挥着重要的缓冲作用。星罗棋布的湖泊与纵横交织的渠道相互连通,构成了银川平原特有的渠湖串连的水网形态,《朔方风俗赋》形容其为:“枝而为渠,潴而为湖。其为渠也,条分缕析,曲折周流……其为湖也,蒹葭之薮,皛皛无垠。[11]255”

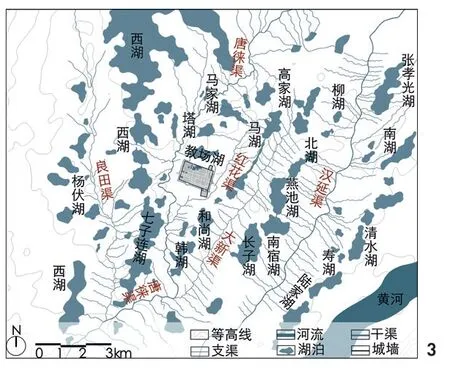

从整个灌溉系统的视角来看,银川城坐落于唐徕渠与汉延渠2个羽状灌区中(图3)。唐徕、汉延二渠的初始渠道早在西汉时期就已开凿,经唐代的疏浚延长,至西夏,二渠走向和规模基本确定,唐徕渠自城西南向北绕至城东北,汉延渠则自城东向北流,《元史》记载其规模:“一名唐徕,长袤四百里;一名汉延,长袤二百五十里。[12]”明清时期,二渠支渠增多,如唐徕渠银川段新开良田渠、新渠、红花渠、满达剌渠4条大支渠,与干渠组成“五渠绕银川”的水网结构;与此同时,两渠间及支渠尾的泄湖数量大幅增加,其与灌渠交织串联,环抱于银川城外,构成典型的“水抱城”格局。

图3 民国银川城郊灌溉水网分布

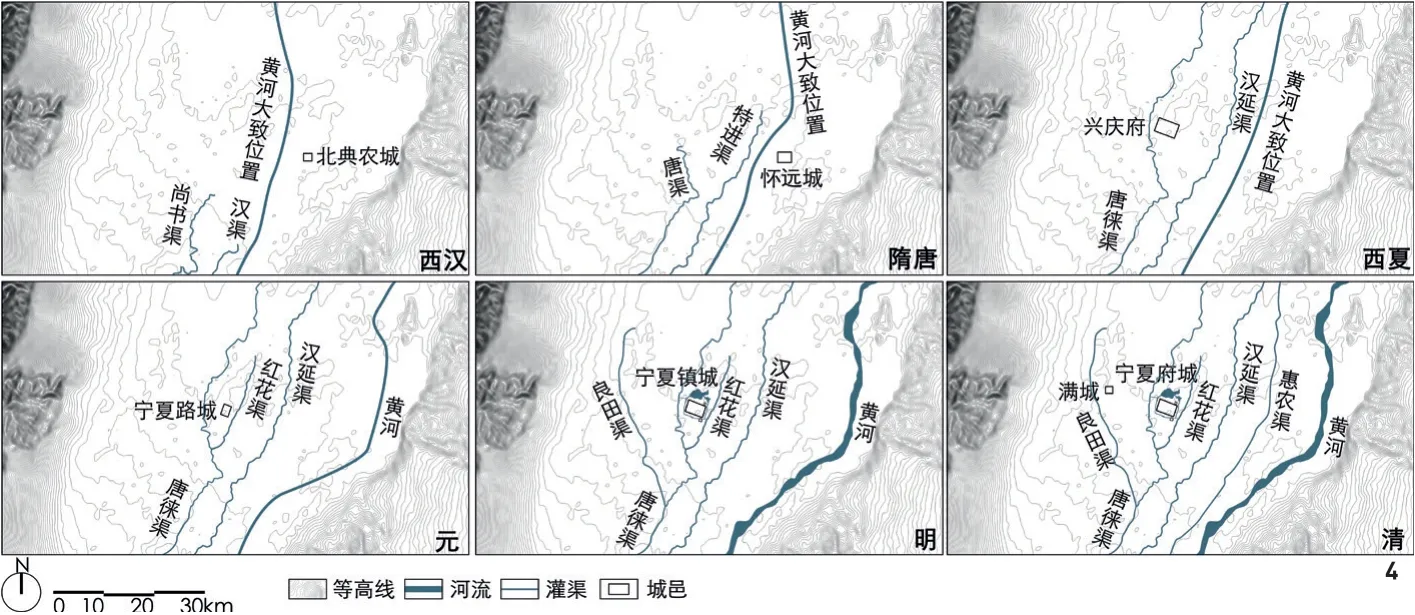

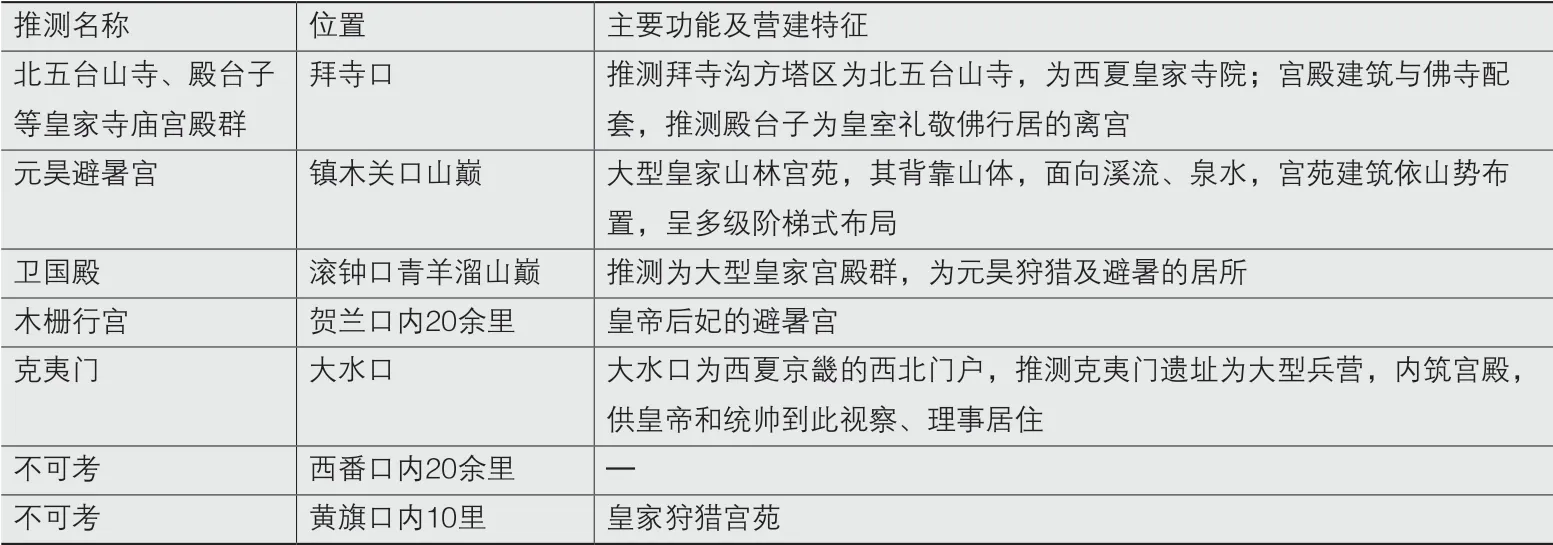

3 城池变迁与水利营建

在山水格局与水利系统叠合形成的宜居环境中,银川城得以发展、兴盛。在2 100多年的城市发展中,银川经历了从典农城到郡、县、国都及路、军、府、省治所的建置变迁[13],古城曾1迁6筑(图4)。西夏时期,城市的形制、规模和朝向得以确立[14]5,并形成西城东郭的都城布局[15];明清时期,城防体系逐步加强,楼塔阁台与园林湖池大量涌现,修武备、兴文风,确立了城内的风景体系(图5)。

图4 银川城址变迁历程

图5 元至民国银川城变迁

城市水利是城内风景营建的基础,可考的城市水系在明清时期,其内外连通,兼具供水、排水和防洪的功能(图6)。

图6 明银川城供排水系统示意

以城郊灌渠为水源,银川城不仅从红花渠引水修筑了“深二丈,阔十丈”[11]6的护城河,还在城内开挖了引水设施。明永乐二年(1404年),宁夏总兵何福“以城中地碱水咸”[11]31,在城内的东南、西南和西北处开挖三渠,以飞槽跨护城河接引了红花渠、唐徕渠之水“入城灌园,周流汲饮”[11]31,渠水迂回而过,“循绕人家,长六里余”[14]26, 极大地满足了城内用水需求,同时,也为城内引水造园创造了条件。

在排水方面,城市排水系统与灌区沟湖系统连通。城内积水先经沟道汇入城内潴水、湖池等处,再“由城东垣开窦”[16]经城外泄水渠排入泄湖,最终汇入灌区的排水系统中。

由引水渠、湖池、护城河、排水沟组成的城市水系,与灌渠、泄湖和排水沟构成的区域水系相连,并与黄河相通,构成内外连通的弹性调蓄系统。银川城市水系作为区域水网的重要组成部分,参与维护了地区的水生态安全。

4 区域风景系统营建

在以贺兰山为屏障、以黄河为水源的天然山水基础上,通过修筑引黄灌溉水利工程、调整地表水网结构,形成了良好的区域风景营建基底。在此基础上,经西夏、明、清的经营,城郊山水风景、灌区水利风景及城内风景相互渗透融合,逐渐形成了城郊一体的由贺兰山、黄河、人工水网、园林、亭台楼塔及桥梁津渡等要素构成的区域风景系统。兴庆府(银川城西夏旧称)的城郊水网与城内空间不可确考,因而,“灌溉水网下的人文化育”与“城内风景营建”的探析主要聚焦于明清时期。

4.1 山水形势下的风景经营

银川城西可见贺兰山中段主山,山体平均海拔在3 000m以上,有大小山峰19座及沟谷50余条,山体有着环抱如屏、峰峦叠嶂、绝壁耸立的景观特征,清人形容其为:“连峦峭耸,萦塞极天……形如偃月,环蔽郡城,俨若屏障。[2]63”贺兰山既是区域中的视线焦点,又是邑郊风景营建的重要地区。城东的黄河干流形成“紫澜浩瀚,晃日浮金,萦回数百里,望之若带”[2]74的平阔景观,为寺庙高台及渡口景观的汇聚之地。

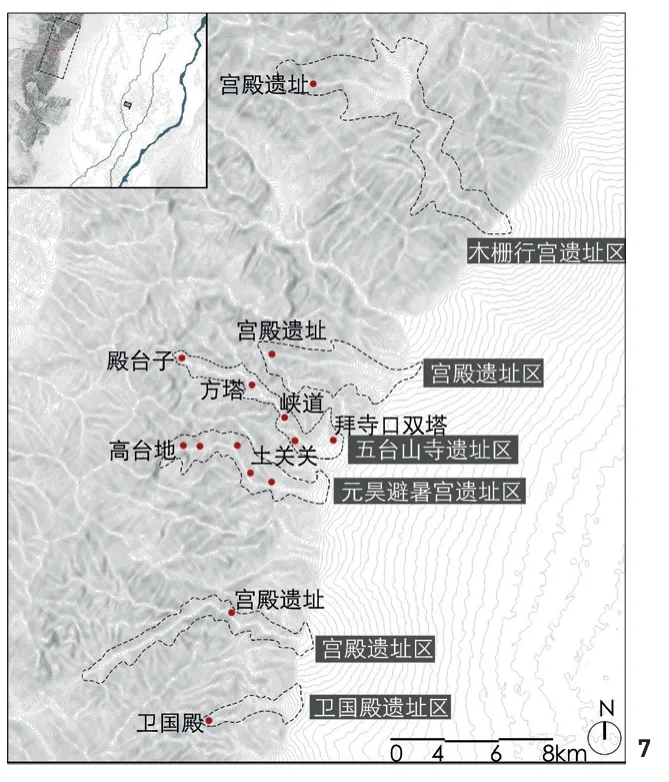

4.1.1 西夏的山河图景

西夏时期,京畿的山麓河滨营建离宫、寺塔与陵园,形成以兴庆府为中心,宫、陵、寺、塔四位一体、互为补辅、城郊融合的布局模式。

1)谷口宫苑,遥相列峙。

贺兰山东麓中段的10余道大沟谷深邃幽静,水源充沛。西夏开国国君李元昊择山谷之形胜,兴建大规模的林苑和避暑宫[17],以供狩猎、避暑和军事防御等,史料记载,其“大役丁夫数万,于山之东营离宫数十里,台阁高十余丈”[18]。根据20世纪70年代的贺兰山考古调查[19-20],由南及北的贺兰山滚钟口、黄旗口、镇木关口、拜寺口、贺兰口、西番口、大水口7个山口内有西夏宫殿遗址10余处,印证了史料的记载。

贺兰山各谷口的宫苑建筑遥相联络,形成庞大的离宫群(图7)。离宫建筑群或集中分布于沟口平地上,或顺山势呈几组错落分布,均与周边山体、水系、植被等自然环境紧密结合,依凭奇险秀丽的山势和幽深静谧的山谷环境得景成景。大多建筑台基后端将山坡劈去,前端以石块砌筑成直壁,台两侧或正中筑石台阶。遗址上还发现大量的绿色琉璃砖瓦、鸱吻、滴水等建筑残件,足见当时宫殿群的富丽堂皇。

图7 西夏贺兰山宫殿遗址群分布

贺兰山离宫群不仅是西夏皇室宴游避暑的胜地,也是会盟议事、皇族狩猎、幽禁皇帝等政治事件的发生地。由现有遗址、谷口自然环境及西夏社会背景推测,宫殿群可能为皇家宴游的宫苑、皇家佛寺或王公贵族的别院等;加之贺兰山军事地位险要,遗址中还可能有军队兵营、粮库等[21]。结合宋代官绘的《西夏地形图》[22]与相关考古调查,推测了各宫殿遗址的主要功能如表1所示。

表1 贺兰山西夏遗址群功能推测

2)寺塔林立,人居胜境。

西夏尊佛教为国教,京畿的贺兰山东麓及黄河河滨的佛寺营建最为兴盛。兴庆府远郊的皇家寺院有戒坛寺、高台寺、大佛寺、北五台山寺、佛祖院等15座,余者小型寺庙及未记录名称者更是数量繁多,正所谓“云锁空山夏寺多”[23]380。西夏远郊佛寺可分山林型与滨河型2类。山林型佛寺多建于贺兰山谷口的北侧山腰或山口附近,具有负阴抱阳的良好形胜与幽深静谧的环境氛围。滨河型佛寺则常借水得景,如李元昊“役民夫建高台寺及诸浮图,俱高数十丈”[18],有“大湖千倾,山光水色,一望豁然”[23]154的优美景致,体现此类佛寺借水得幽静的意趣。

远郊各寺及山腰谷口多建佛塔,如拜寺口双塔、拜寺沟方塔等,起补辅山势、增加人文意象的作用。同时,佛塔在水平天际线的塑造上增加了垂直的划分,具有高低错落、气势恢宏的意象特征,与贺兰山、黄河及城池交融一体,构成了融合东方山水与人居新气象的理想图景。

3)依山为陵,琚高俯原。

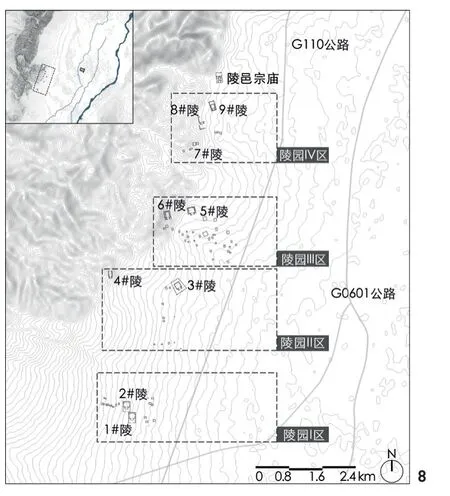

兴庆府西南30km的贺兰山洪积台地上修筑西夏王陵。陵区总面积约5万km2,以山洪沟为界,陵园分为4个区域;陵园内共有帝陵9座、陪葬墓208座、陵邑宗庙1座[24],陵园分区及帝陵分布如图8所示。

图8 西夏王陵分区与分布

陵园的选址形胜与贺兰山地势及其山地环境紧密相关,其特征有三。(1)依山为陵,高琚开阔。陵园位于贺兰山中段东麓的洪积扇缘上,海拔为1 150~1 220m,其地势高爽,俯原面川。(2)背风向阳,坚固高敞。陵园背靠贺兰山,附近山口较少,因而陵区风缓而温暖,小气候适宜。(3)筑于高地,不受山洪。山麓的焚风效应导致降雨更为稀少,从而减少了雨水对陵园建筑的侵蚀,且各帝陵均选址于台地上缘,避免山洪冲刷。

4.1.2 明清的河滨胜景

明代,贺兰山作为军防重地,除利用山险构筑防御工事外,少有人工营建活动。至清代,随着贺兰山的军防职能减弱,山中的插旗口、苏峪口等多个谷口又成为佛寺聚集之地。

与山林经营的失色相比,明清时期的河滨风景更为突出。随着黄河水运的发展,黄河两岸的渡口数量大幅增加,银川城附近的主要渡口有横城渡、李祥渡等。各渡口作为东西交通的枢纽,也设商品交易的集市,人流络绎不绝,商贸繁荣,成为新兴的公共空间。

明代为卫护重要渡口,常建造戍台。如横城渡口建宁河戍台,“台高五丈五尺,周环四倍以上,构亭三楹、厢房四墁”“前施迤桥数级,上嶟嶟翼翼如也”[11]267。高台矗立于平漫开敞的黄河之滨,堪称一大“胜景”,文人渡河时多登高赋诗,久而久之,渡口高台景观渐被凝练为区域的一大风景意象,明“宁夏八景”中便有“黄沙古渡”一景。

4.2 灌溉水网下的人文化育

渠湖串联的人工水网是明清银川近郊风景缘起的基底。城郊湖泊以平远之景见长,因明代士人争相吟咏而渐增人文意象,构成灌区的一道独特风景;依托渠网湖泊,明代的近郊园林系统逐渐形成,增添了城郊的风景特色。清代,随着灌溉水利系统的稳定发展,围绕城郊的重要水利设施,形成水利祭祀中心与近郊公共空间。

4.2.1 湖泊园林经营

1)城郊湖塘,诗化意境。

明代以来,银川城郊的泄湖随着灌溉水利的发展而增多。湖塘散布在渠间或渠尾,部分还串联形成湖群,如明代的月湖、连湖、西湖等,构成了独特的“七十二连湖”湖塘系统。多数湖泊尽显平远开阔之景,具有江南水乡的景致。如连湖“周环数十里,水深多鱼,山光倒影,远树层匝,时有轻舠出没烟波中”[2]75,湖周生长芦苇、蒲草等,水中有鸥鹭、鸭、鸳鸯、鱼类的栖息,与“江干湖畔,深柳疏芦之际,略成小筑,足征大观”[25]之景相合。

“七十二连湖”是士人题咏的重要意象,诗意化的提炼赋予湖塘系统特殊的人文意境。如月湖题咏“万顷清波映夕阳,晚风时骤漾晴光。瞑烟低接渔村近,远水高连碧汉长……北来南客添乡思,仿佛江南水国乡”[11]384,表现江南水乡的情韵之余,也抒发了戍边士人的乡愁,将湖泊之景与思乡之情关联,寓情于景,强化了地区的风景意象。

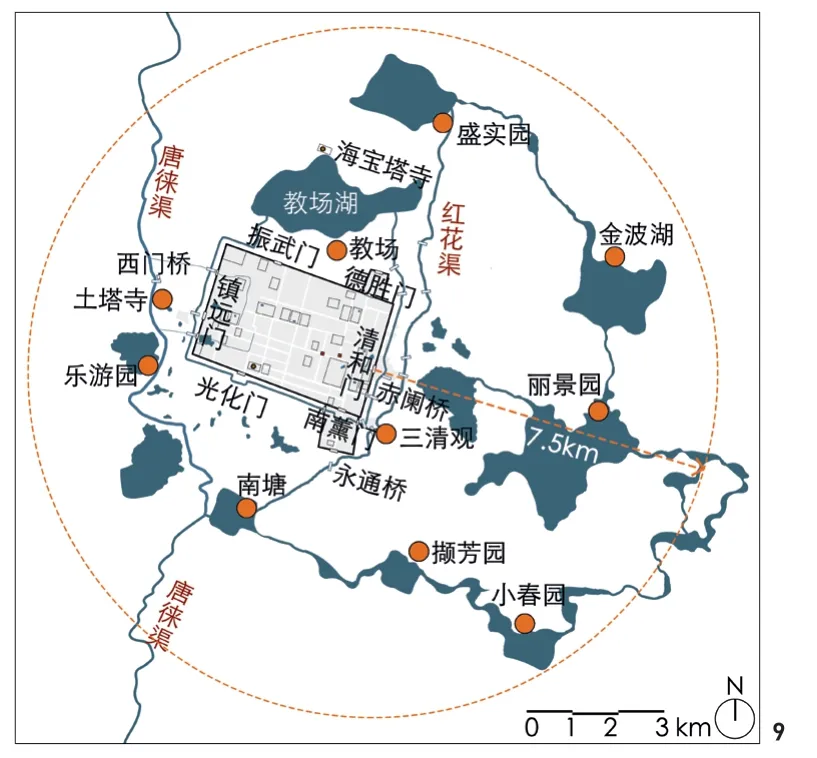

2)围湖造景,引水兴园。

渠网湖泊也为近郊园林的营建创造了优良的基底条件。在明代藩王制度下,庆藩一系之国宁夏,庆亲王为排遣政治的失意与人身自由受限的苦闷[26],将大量的田地湖泊改建为避暑园和水上游园;明代戍边的官员则利用梳理水系、兴修水利的契机,将城外泄湖改建为衙署园林,极大地丰富了近郊的风景体系。明代银川城近郊园林集中分布在清和门外7.5km的圈层内,以城北郊、东郊和南郊3区为最多[27](图9)。

图9 明银川城近郊园林分布示意

明代近郊园林营建可分2类。一类是围湖造景,即以泄湖为基底,保持湖泊自然形态,并围绕湖泊修筑亭台楼阁,如金波湖、南塘、盛实园等。另一类是引水兴园,即从周边湖泊引水入园,园林中营建湖、池、塘、渠等各类水系形态,形成以水景见长的江湖园,如丽景园、小春园、乐游园等。

近郊园林系统与区域水系关系密切,具有“园在湖中,湖在园中”的意趣。首先,造园在区域水网的基础上展开,水是园林的主体要素,亭台楼阁依水而建,形成以水为中心的内向型布局,园林空间与园居活动也大多围绕水展开。其次,近郊园林借园外之景,形成突破壶中天地的意趣,一方面,园中水系与近郊各园之水及区域水系连通;另一方面,园林借景意象丰富,凭栏远眺可见贺兰山、黄河、灌区水网和农田等。最后,造园以区域水网格局为创作灵感,微缩再现了“渠湖串联”的水系结构,并以小见大,形成诗情画意的文人园林风格。

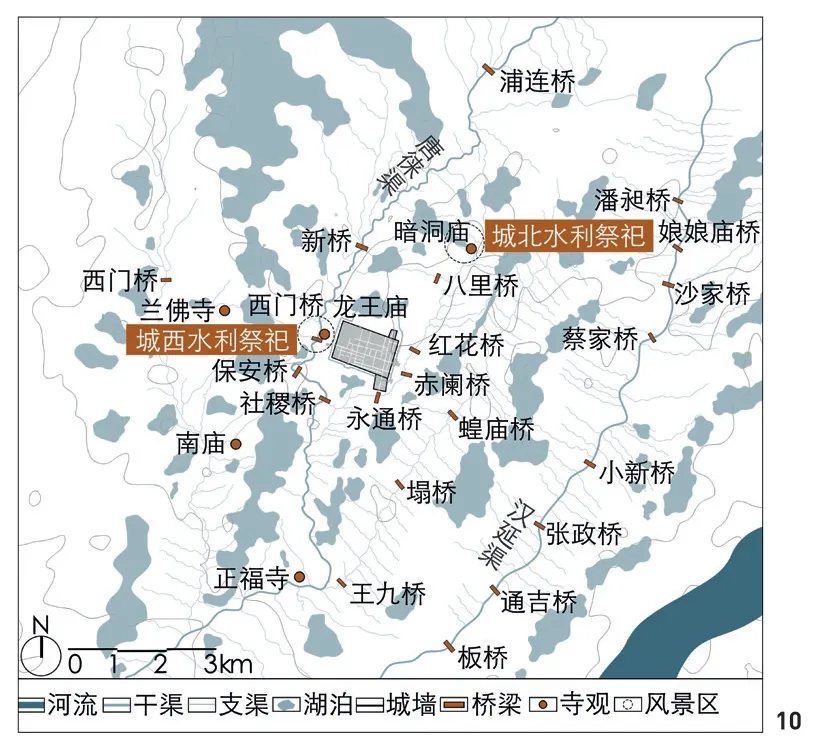

4.2.2 水利风景营构

清代以来,随着灌区发展渐趋稳定,以重要水利设施为中心的地区水利文化与水利景观逐渐深入人心,并成为清代银川城郊灌溉水利风景化的重要内容,集中在2个方面(图10)。

图10 清末民国银川近郊水利景观

1)形成了以渠庙为中心的公共景观。灌区中,除渠首段外,城郊的重要桥梁及闸坝处常设渠庙,以便举行水利祭祀。清代,银川城西门桥附近建龙王庙,城北建暗洞庙,以二庙为中心,附近修建亭廊,栽植柳树,逐渐形成城郊的重要公共空间。

2)城郊渠系密集,以至桥梁众多,重要桥梁处形成景观。干渠上的桥梁多为石拱桥,远观“穹窿偃伏,如虹卧波”[23]22,自成景致;桥梁处点缀垂柳桃花,有“杨柳夹堤,周道如砥,湖水浩浩然也”[23]22的美景;有些桥梁附近还建亭廊,以供休憩与商贸,如西门桥以西有“板屋数椽,面山临水,风廊水槛”[2]74。清代将“官桥柳色”列于“宁夏八景”之中,足见桥梁景观的独特性。

4.3 城内风景营建

明清银川城在西夏兴庆府的规模与形制上,发展了武备文荫的城内风景体系。明代为城内风景体系的重要营建时期,清代则延续了城市轴线特色,通过增筑文风、宗教建筑等完善城内风景体系。

4.3.1 风景体系的确立

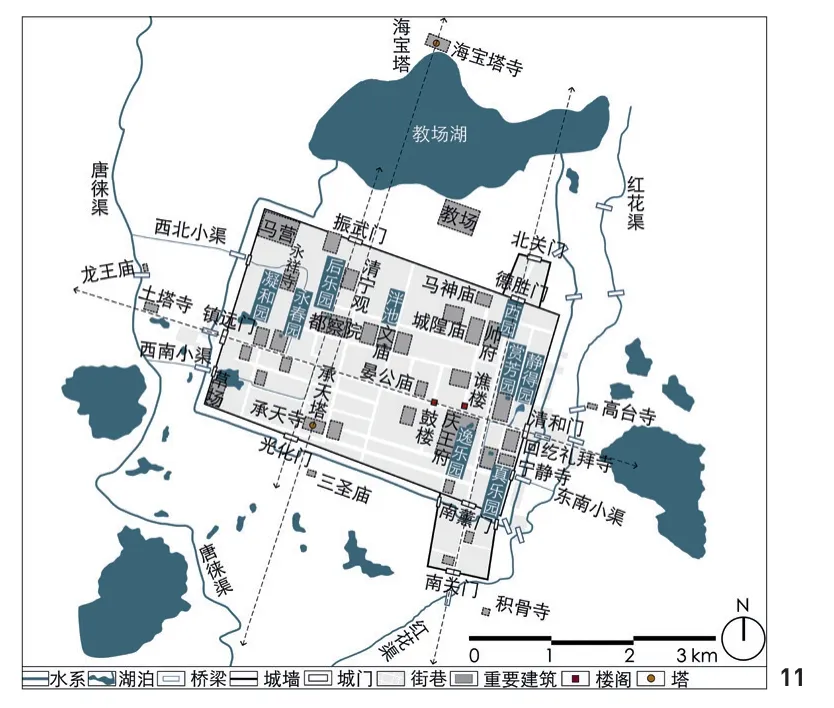

银川城的风景体系在明代就已确立,包括城防体系、轴线体系及园林体系(图11)。

图11 明银川城内风景体系

1)城防完备,防御鲜明。

明代,银川城是“九边重镇”之一宁夏镇的镇城,城防体系是营城的重中之重。明万历时期,城内有“大楼六、角楼四。悬楼八十有五,铺楼七十……以至炮铳具列,闸板飞悬、火器神臂之属,制备极其工巧……为巨镇伟观”[11]6,颇具塞上边城的雄伟。与中原城市相比,银川城城防工事完备,城池方整,城高池深,楼台参差,构成标志性的景观。

2)轴线纵横,塔楼起伏。

城内建楼阁、王府、官署及寺观等,在平顶民居的衬托下,尤为突显。楼塔不仅增加了立面景观的层次,形成起伏变化的城市天际线,也构成视觉焦点,丰富城市的轴线与观景视线。

随着亭台楼阁的营建,一横两纵式的轴线逐渐形成,更为清晰地展现了城内风景布局与主要视廊关联。明中期,旧谯楼西侧修筑鼓楼,谯楼、鼓楼连同清和门和镇远门,连接形成东西轴线。南熏门、德胜门及其城楼构成南北轴线之一,官署多分布在这一轴线两侧。城西南重建了承天寺,城西北营建清宁观,南寺北观,连通振武门与光化门形成了城内的另一条南北轴线。

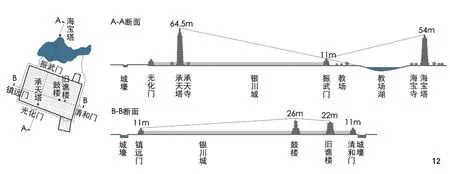

此外,承天塔与海宝塔南北峙立,互以为势,构成跨越城墙的南北向视廊;而登上城中心鼓楼,则西见镇远门城楼,南见旧鼓楼,3座楼阁互以为视,东西向视廊清晰突显(图12)。

图12 明银川城观景视线关系

3)湖塘散布,引水造园。

西夏时,李元昊就已在宫城内的湖沼区,仿唐宋之风营造了大内御苑元昊宫[18]。至明代,城中不仅有水井,还有引水渠与湖塘,城市用水条件得到极大改善,也为城内园林系统的展开奠定了良好的基础。

明代,就藩于宁夏的庆王一系推动了银川城内园林的营建,以王府园林为主体,衙署园林、私家园林、公共园林和寺观园林作为补充。逸乐园、永春园等王府园林引水建成后,掀起城内造园之风,后乐园等衙署园林、梅园等私家园林及静得园等公共园林等相继营建。明万历二十年(1592年)哱拜兵变前,城内共有园林11处,集中在城西北与东南2区中(图11)。各园依傍城内引水渠与湖塘,营构水景,凭借优越的水文环境,展现了西北地区罕见的河湖园特质[27]。

4.3.2 风景体系的嬗变

清代银川城内风景体系产生较大变化。6座城门均增筑瓮城及其城楼,城防体系得以加强。但因清初地震的破坏,明代园林大多废弃,城中仅有西北、西南等地势低洼处形成少数湖塘,湖周建寺观、楼阁,形成公共园林。

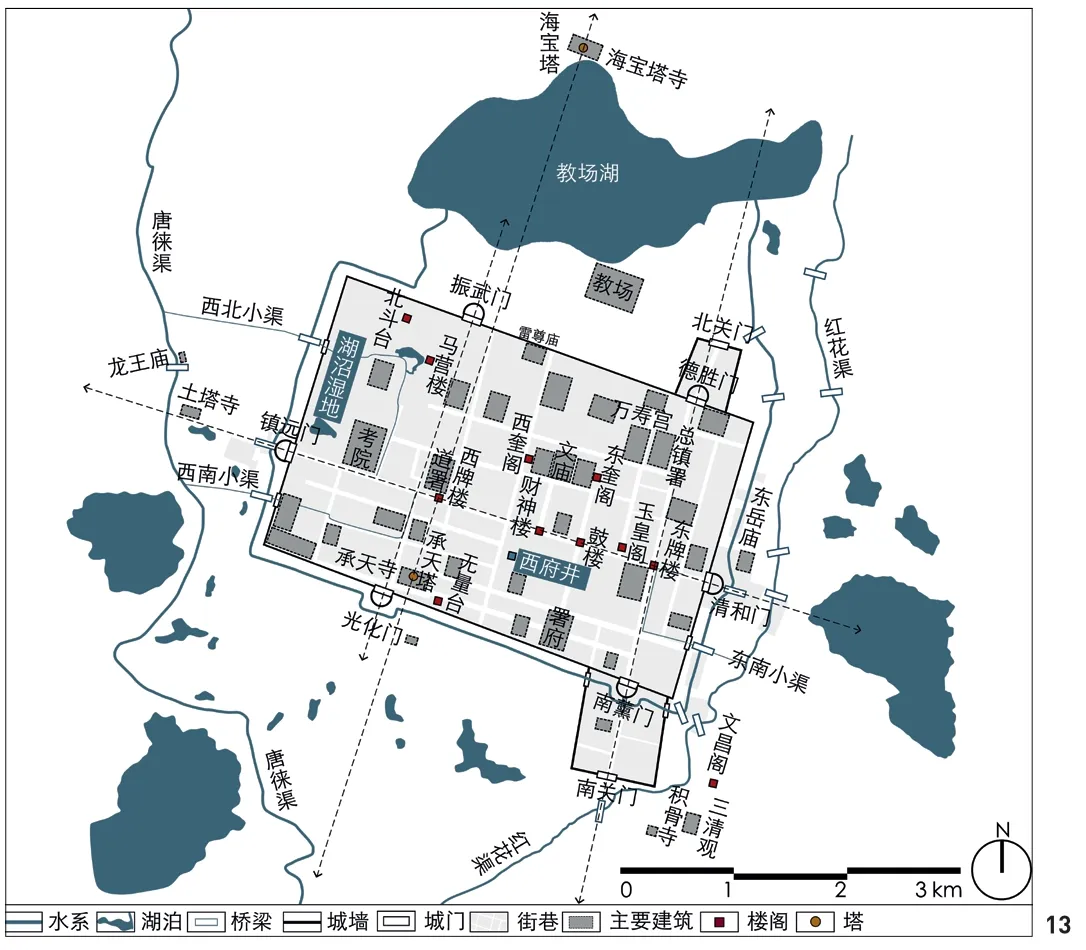

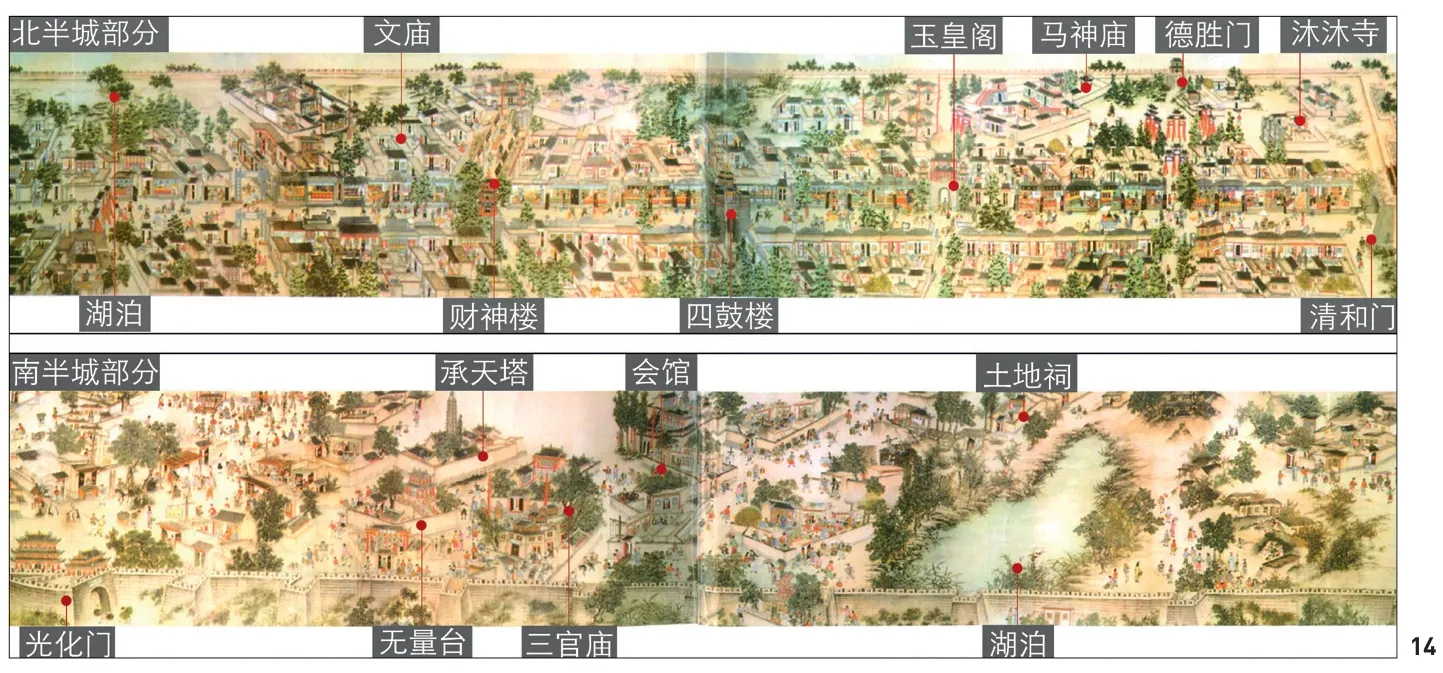

震后重建的城市布局受清代政治环境的影响,突显了兴文风、重教化的特点(图13)。一方面,轴线营建延续明代格局,改建的玉皇阁、新建的财神楼与牌楼等楼阁建筑及衙署寺观等,强化了城市的主轴。另一方面,新建文庙、文昌阁、东西奎阁、无量台等文风建筑,极大地提升了城内风景的丰富度,并形成清银川城的文化地标。清乾隆时期,银川城的楼阁塔台建筑多达30余座,与城墙、官署、寺观、湖塘及大片的民居街坊,构成起伏丰富的城市风景意象(图14)。

图13 清银川城内风景体系

图14 清银川城内主要风景意象(作者改绘自赵文续《宁夏府城图》)

5 结语

银川山屏河带的山水格局是城市选址的基础,人工水利塑造了渠湖串联的灌溉水网,创造了更优的区域环境。在自然与人工叠合的环境基底上,经西夏、明、清的经营,最终形成城景互融的区域风景系统,即“山-水-田-城”聚居模式下的“城-郊”区域风景系统。一方面,对自然山水的风景经营和灌渠水网的人文化育,因地制宜地实现了自然胜景与人文胜迹的结合,宫苑、陵寝、佛寺、楼塔、渡口、桥梁、园林构成了城郊的人居胜境。另一方面,借助灌区水网营建了内外连通、供排一体的城市水系,并通过修筑城防和营造楼塔、寺庙、园林等,塑造武备文荫、旷秀并存的城市风景意象。

银川传统区域风景系统的形成,是自然环境、人工构筑和历史文化相互融合的结果,并通过水网连通、寺塔建筑的视廊营建及历史文脉的渗透,增强了系统的内外关联性,形成以“城”为核心、“野”为边缘的“城在景中,景在城中”的城景互融的风景综合体。城内园林、湖塘、渠道等皆因灌区水网而成,城内外水系源出一脉、环汇相连,促成内外风景的融合;城内楼塔亭台互为形势,并与城郊山水、灌区水网及人工构筑互视共融,使得内外风景成为一体;同时,城内外各风景作为历史文化的载体,具有相似的文化意境,逐渐凝练形成地区文化。

综上,从区域风景系统的视角审视当今银川市的建设,更需充分尊重传统的区域山水骨架与历史文化积淀。在宏观方面,保护并延续城市发展与灌区水网格局、自然山水环境的内在联系,将城市蓝绿基础设施的空间结构与区域风景格局统一起来,同时重视历史水系的保护和景观视廊的建设。在微观方面,则应充分挖掘隐藏的历史风景信息,发掘城景互融的建设新途径,并根据现代社会的价值取向,有理有据地探索历史胜景的修复与重建。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。