东太平洋海隆13°N 附近沉积物中类脂化合物的分布特征及其对热液活动的指示

2022-02-18樊俊宁曾志刚朱博文齐海燕

樊俊宁,曾志刚,朱博文,齐海燕

1. 中国科学院海洋研究所,青岛 266071

2. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266061

3. 中国科学院大学,北京 100049

4. 中国科学院海洋大科学研究中心,青岛 266071

早在20 世纪60 年代,人们就在东太平洋海隆附近发现了富含金属的海底沉积物,并采集了含金属软泥,获得了热液活动存在的直接证据[1-2]。随后,1979 年人们通过“Alvin”号载人潜器对东太平洋海隆21°N 正在活动的热液喷口进行了潜水观察和采样[3],这标志着对热液活动的调查研究进入了潜水观察和采样研究的新阶段[1,4]。接着,1981 年Clipperton 航次,科学家首次用拖网在东太平洋海隆13°N 附近采到硫化物样品。2003 年和2005 年中国科学家也先后在东太平洋海隆13°N 附近开展了多次海底热液活动调查工作[2]。

以往的调查研究表明东太平洋海隆13°N 是一个典型的快速扩张洋中脊,扩张速率为10~11 cm/a,该处洋脊的热液活动十分密集,仅在东太平洋海隆13°N 附近35 km 长的洋脊段上分布的深海热液点就达149 处[1,5-6]。深海热液点不同于一般的深海环境,其具有高温、高压、高重金属浓度、低pH 值等特征。同时,热液区的喷口流体可上升形成热液柱,其携带的热液物质上升后扩散,扩散的热液物质沉降下来会对海底沉积物产生影响[1,7-8]。科学家已对受热液物质沉降影响的沉积物,包括对东太平洋海隆13°N 附近具高含量Fe、Mn 元素的沉积物[9-12],进行了元素地球化学和有机地球化学等多方面的研究[1-2,13-15]。尽管如此,目前人们对于受热液活动影响的沉积物研究较少,对受热液活动影响的沉积物中有机质的分布特点及其沉积环境的研究则知之更少[2, 8-10]。

类脂化合物是一类来源和性质均较稳定的有机生物标志物,通过研究其组成和分布特征可反映地质环境演化和表征物质来源[16]。正构烷烃和脂肪酸作为常用的类脂物生物标志物,广泛存在于海洋沉积物的有机质中[16]。众多海洋和陆地生物能够合成正构烷烃,因此,沉积物中正构烷烃往往包含了其原始母质信息[17],可广泛地用于指示沉积物中有机质的来源和沉积过程[18-20]。脂肪酸是构成生物体的重要成分之一,可特异性指示特定生物的存在,通常能示踪有机质的来源,反映沉积环境[21-24],且二者对原始生物信息及不同生境均有很好的解析作用,在近海河口、深海物质来源、成岩作用、古海洋学等方面有很好的指示作用[25-26]。特别是二者对于特殊的沉积环境,如热液环境也具有很好的指示作用[13-15]。

本文对东太平洋海隆西翼13°N 附近E271 和E272 站位沉积物中正构烷烃和脂肪酸的含量及组成特征进行了分析,研究了沉积物中有机质的物质来源和沉积过程,并对沉积物中有机质受热液活动的影响情况进行了探讨。

1 实验方法与数据

1.1 样品采集

2003 年9—11 月,中 国 大 洋 协 会DY105-12、14 航次第六航段开展了东太平洋海隆热液硫化物调查工作,并在该海隆西翼13°N 附近E271、E272站位取得了沉积物样品(图1)。其中,E271(12°39′52"N、104°08′12"W)站位水深3 085 m,距洋中脊轴部25 km,在E271 站位采用箱式取样器取得沉积物表层样品;E272(12°36′39"N、104°19′28"W)站位水深3 191 m,距洋中脊轴部45 km。在E272 站位的小箱体中插管取得沉积物柱状样,样长为27 cm,颜色分层,上部为红褐色,下部为灰绿色。样品采集后于-20 ℃冷冻保存。取E271 表层(0~5 cm)沉积物样品1 个,将E272 柱状沉积物样品每2 cm 分层取样,共取得13 个层位的沉积物样品,标号命名为272-1 至272-13。本研究合计共取14 个样品。样品分析在中国科学院海洋研究所的分析测试中心完成。

图1 研究区地质图扩张速率引自文献[27]。Fig.1 Geological map of study area The spreading rate is quoted from reference[27].

1.2 样品分析

沉积物样品中正构烷烃的提取采用超声提取法[28]。冷冻保存的沉积物样品经过冷冻干燥后进行研磨,称取研磨后的样品5 g(干重)于玻璃瓶中,加入二氯甲烷∶甲醇(CH2Cl2∶CH3OH)体积比为2∶1 的混合液,将其充分混合,经过20 min 超声、10 min静置分离,转移全部上清液于100 mL 圆底玻璃瓶中,重复2 次上述提取操作步骤,将上清液合并,氮吹浓缩至干,后用0.2 mL 正己烷(C6H14)溶解,吸取液体至色谱瓶中待测。

采用气相色谱-质谱联用仪(Agilent 7890A/5975C)进行分析,色谱柱选用HP-5MS 弹性石英毛细管柱(30 m×250 μm×0.25 μm)[29];程序升温:60 ℃保持2 min,以6 ℃/min 的速度升至300 ℃,保持16 min;流速为1.0 mL/min,进口温度为260 ℃,进样量为1 μL。质谱条件:EI 离子源,离子源温度为230 ℃,发射电子能量为70 ev,接口温度为280 ℃,选择离子扫描模式(SIM)采集,定性离子为m/z 57、71 和85,其中m/z 57 为定量离子。

沉积物样品中脂肪酸前处理采用超声提取,酸催化酯化法[30-31]。用二氯甲烷将浓缩液转移至15 mL的细胞瓶中,氮吹浓缩至干,接着加入5 mL 硫酸/甲醇溶液(2 mol/L),于80 °C 水浴甲酯化4 h,冷却,加入饱和氯化钠溶液,用5 mL 正己烷进行萃取2 次,将萃取液氮吹浓缩至干,用1 mL 正己烷溶解定容,待测。

脂肪酸的检测采用气相色谱-质谱联用仪(Agilent 7890A/5975C)进行分析,选用火焰离子化检测器(FID),FID 温度为280 °C;色谱条件:色谱柱选用DB-FFAP 石英毛细管柱(30 m×250 μm×0.25 μm);程序升温:50 °C 保持3 min,以10 °C/min 的速度升至230 °C,保持15 min;进样口温度为220 °C,进样体积为1.0 μL。

2 结果

2.1 正构烷烃含量及分布

在E271 站位检测到链长C11—C40的正构烷烃,其表层沉积物中正构烷烃含量为2.21 μg/g,呈双峰型分布(图2)。在E272 站位的沉积物样品中主要检测到链长C11—C35的正构烷烃,部分层位(如4~6 cm)检测到C11—C40的正构烷烃(图2)。各层位沉积物中正构烷烃的含量为0.85~2.95 μg/g,变化较大,均值为1.59 μg/g。其中,4~6 cm 层位中沉积物的正构烷烃含量最高(表1,表2)。E272 柱状样品各层位沉积物的正构烷烃分布不同,主要以无明显单双峰型分布(图2 中16~18 cm 层位)和明显的双峰型分布(图2 中24~27 cm 层位)为主,且以双峰型分布的层位较多。

图2 E271、E272 站位沉积物中典型正构烷烃各链长分布图Fig.2 Distribution patterns of chain lengths of typical n-alkanes in sediments from the E271 and E272 stations

表1 对本研究所采用的正构烷烃的相关参数进行了简单介绍,据此分别计算了E271 和E272 站位中沉积物的前峰群和后峰群CPI,得到E271 沉积物的前峰群CPI1为0.97,后峰群CPI2为1.29。E272 各层位沉积物的前峰群CPI1多小于1,为0.68~1.7,后峰群各层位CPI2则变化较大,为0.47~2.88,多数CPI2为1~2。两站位沉积物的前峰群多具明显的偶碳优势,后峰群整体上不具明显的奇偶碳优势。计算E271 站位沉积物的平均链长ACL 为29.64,E272 各层位沉积物的ACL 为24.06~29.62,变化不大。E271 站位沉积物的ΣT/ΣM 为4.18,E272 各层位沉积物的ΣT/ΣM 为1.14~3.77,变化较大。

表1 沉积物中正构烷烃的参数Table 1 Parameters of n-alkanes in sediments

2.2 脂肪酸含量及分布

在E271 站位的表层沉积物中主要测定得到32种脂肪酸,链长为C8—C24不等。总脂肪酸ΣTFA的含量为93.55 μg/g,E271 站位沉积物的ΣTFA 组成以饱和脂肪酸(50.59%)和单不饱和脂肪酸(36.62%)为主,多不饱和脂肪酸(12.78%)相对较少(表2)。

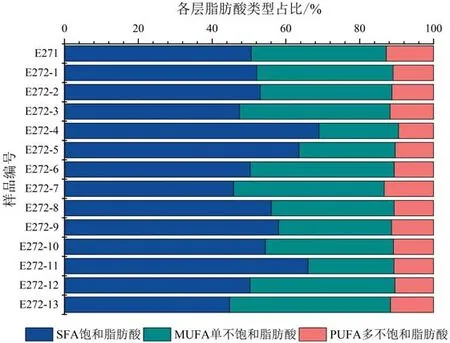

对E272 站位沉积柱状样进行测定,主要得到32 种脂肪酸,链长为C8—C24不等。E272 站位沉积物中ΣTFA 的含量随深度变化较大,为50.71~87.05 μg/g(表2)。E272 站位沉积物中ΣTFA 组成以饱和脂肪酸(44.74%~68.98%)和单不饱和脂肪酸为主(21.54%~43.59%),多不饱和脂肪酸(9.48%~13.37%)含量相对较少(图3)。

图3 E271、E272 站位沉积物中脂肪酸类型占比分布图Fig.3 The proportion of fatty acid types in the sediments from E271 and E272 stations

表2 沉积物中正构烷烃和脂肪酸的参数Table 2 Parameters of n-alkanes and fatty acids in sediments

研究区两站位沉积物中脂肪酸的分布均呈现明显的偶碳优势。饱和脂肪酸主要包括C16∶0,C18∶0,单不饱和脂肪酸主要包括C16∶1,C18∶1,C20∶1n9 和C22∶1n9,多不饱和脂肪酸主要包括C18∶2n6,C20∶5n3,C22∶6n3 等。整体上各层位沉积物中的脂肪酸呈现双峰型分布模式。低碳数脂肪酸主要以C16∶0 和C18∶0 含量较高为特点,高碳数脂肪酸主要以C20∶5n3,C22∶6n3 和C22∶1n9 含量较高为特点。

3 讨论

3.1 沉积物中正构烷烃的来源

海洋沉积物中的正构烷烃通常来自海洋的自生产物(如浮游植物藻类、细菌等)以及河流、洋流和海气交换带来的陆源物质。不同来源的正构烷烃具有不同的组成及分布,因此,正构烷烃可用作分子示踪剂,用于示踪沉积物中有机质的来源,反映其沉积过程[34]。

E271 和E272 站位沉积物中正构烷烃多呈双峰型分布(图2)。两站位沉积物中正构烷烃前峰群分布在C16—C20,后峰群在C29—C34,且以C29、C31、C32和C34含量较高,C33含量极少或未检出,C34含量较高为特点。多个主峰的出现常常指示其沉积物质的来源为混合型。

分析沉积物中短链正构烷烃的来源,短链正构烷烃C15—C21常常来源于海洋浮游藻类和细菌[18]。通常情况下,来源于海洋浮游藻类的短链正构烷烃具有奇碳优势[35-37],而来源于细菌等微生物的短链正构烷烃则常具有偶碳优势[38]。由E271 站位沉积物的CPI1为0.97,E272 各层位沉积物的CPI1(0.68~1.7)多小于1,可得到两站位短链正构烷烃均具明显的偶碳优势,这说明E271 和E272 站位沉积物的短链正构烷烃主要来源为海洋细菌等微生物。加之,研究区的生产力水平较低[11],且测得的短链正构烷烃具明显的偶碳优势,推测研究区内海洋藻类来源较少。另一方面,由于在高温、还原的热液环境下,具偶碳优势的脂肪酸,其还原降解可形成具偶碳优势的短链正构烷烃[39],结合研究区沉积物中脂肪酸的分布以偶碳优势为主,推测沉积物中的短链正构烷烃很可能包含了来源于相应脂肪酸的还原降解产物。

分析沉积物中长链正构烷烃的来源,长链正构烷烃C27—C33常常来源于陆地高等植物的表层蜡质,以C29或C31含量较高为特点[19-20]。本研究沉积物中长链烷烃C29和C31含量较高,很可能为陆源高等植物的贡献。刘季花等对东太平洋海隆CC 区沉积物中黏土矿物及钕同位素分析发现,其黏土矿物主要来自美洲陆源物质[40]。N. Ohkouch 曾对太平洋48°N 至15°S 的深海沉积物进行研究,发现赤道信风可以将气溶胶从中美洲和南美洲输送到热带太平洋,且太平洋15°S~48°N、175°E 的深海沉积物中存在由大气传输和海气交换等带来的大量美洲的陆源物质[41]。同时,Pagani 根据碳同位素的研究,证实大西洋沉积物含明显的陆源正构烷烃的输入,显示风沙机制可以将大量的陆地有机质输送到海洋沉积物中[42]。本研究区位于赤道东北信风带,距离墨西哥阿卡普尔港约600 km(图1),暗示着研究区沉积物中的陆源物质可能为赤道东北信风输送的来自美洲的陆源物质。

通过计算E271 和E272 站位沉积物中正构烷烃的ACL 参数可知(表2),E271 和E272 站位沉积物的ACL 为24.06~29.64,且沉积物中较高的ACL 反映了两站位沉积物中陆源输入的物质占相当比例[32]。进一步,使用ΣT/ΣM 比值,在消除粒度和沉积速率影响的基础上[33],分析研究站位沉积物的物质来源。结果表明,E271 站位沉积物的ΣT/ΣM 为4.18,E272 各层位沉积物的ΣT/ΣM 为1.14~3.77,且各层位沉积物的ΣT/ΣM 变化较大,反映了该站位各层位沉积物的物质来源不稳定。

此外,由于陆地高等植物来源的正构烷烃常具C27、C29、C31和C33含量较高的特征,这一点不能解释本研究沉积物中长链正构烷烃C32和C34含量较高、C33含量极低且部分未检出的特点。Brault 等对东太平洋海隆13°N 和21°N 附近热液区的块状硫化物中有机质进行了研究,在样品中发现了碳数在C21—C38之间的长链烷烃,没有明显的奇偶碳数优势(CPI 为0.8~1.1),并在热液区的黑烟囱中检测到了C25—C34的正构烷烃,推测该高碳数正构烷烃可能来自细菌蜡和热液区热催化反应形成的产物[43]。随后,Lein 等在研究大西洋洋中脊的热液硫化物时发现,热液产物中C23—C41的正构烷烃含量高至一般远洋碳酸盐的2 倍,且与低碳数正构烷烃化合物(C15—C22)相比,其高碳数正构烷烃在热液烟囱中所占的比例很高,这一点在热液产物中普遍存在[35],因此,推测在水热体系的热催化反应中会形成高碳数的正构烷烃。

结合两站位沉积物中均存在C33含量较低且C34含量较高的情况,推测热催化过程消耗了大部分C33,使得沉积物中正构烷烃的C34含量较高。此外,本研究区E271 站位沉积物中检出了高碳数正构烷烃(碳数高至C40),加之其相比于E272 站位更靠近东太平洋海隆轴部的热液活动区(图1),这表明E271 站位的沉积物受热液活动的影响程度更大。

总之,研究区内沉积物中正构烷烃的来源主要为海洋细菌等微生物、陆源高等植物和热液物质的输入。

3.2 E272 站位沉积物中的成岩作用

成岩作用是指沉积物沉积后的压实和岩化的过程[44],对于沉积物中的有机质来说,常常表现为有机化合物的早期转化,即从有机质沉降下来到环境温度和压力增加,有机质成熟度增加这一过程[45]。同时,热液活动的影响往往会使沉积物中有机质的成熟度增加[46],即发生成岩作用。成岩作用往往会使沉积物中正构烷烃CPI 值趋向于1[47],呈现其奇偶碳优势不明显的特征。

由上节可知E272 站位沉积物中陆地高等植物来源占相当比例,且来源于陆地高等植物的沉积物,其正构烷烃常常显示出高的碳优势指数CPI(通常>4)[17,48]。事实上,计算E272 站位沉积物中正构烷烃的整体CPI 可知,其值为0.72~1.67,且多数层位沉积物中指示陆地物质来源的后峰群CPI2为1~2,均不具明显的奇偶碳优势,这很可能受到了成岩作用的影响。另外,研究区沉积物受到了热液活动的影响,这表明E272 站位的沉积物很可能经历了由成熟有机质的输入引发的早期成岩作用。

余少雄[11]和武力[12]分别对E272 站位沉积物的有机碳和孔隙率进行了研究,发现二者随深度增加递减。本研究中E272 站位深层沉积物中正构烷烃的CPI 整体低于表层,同时该站位沉积物的正构烷烃CPI 值随深度增加趋向1(图4)。由于沉积物中正构烷烃的CPI 会随成岩作用而降低,并最终在沉积期间趋向统一[47,49]。因此,有机碳、孔隙率和正构烷烃CPI 值随深度的变化均显示其已经历了由压实作用造成的早期成岩作用。

图4 E272 站位沉积物中正构烷烃、脂肪酸、Fe、Mn 元素含量随深度变化图Fe、Mn 元素数据来自文献[9]。Fig.4 Distribution of N-alkane, fatty acids, Fe and Mn contents in sediment core at E272 stationThe data of Fe and Mn are quoted from reference[9].

综上所述,E272 站位沉积物经历了由成熟有机质的输入和沉积压实作用导致的早期成岩作用。

3.3 对热液活动的指示

检测得到E271 表层沉积物中正构烷烃的含量为2.21 μg/g,E272 站位沉积物中正构烷烃含量为0.85~2.95 μg/g,均值为1.59 μg/g。此外,Simoneit在东太平洋海隆13°N 附近的喷口区曾测得喷口流体中正构烷烃的含量为10~260 μg/g,喷口周围海水中正构烷烃的含量为0.6 μg/g[50],且东太平洋海隆21°N 附近的烟囱体底部(附着大量管状蠕虫),其正构烷烃的含量为10.2 μg/g,丘状烟囱体的硫化物中,其正构烷烃的含量均值则为0.32 μg/g[50-51]。以上结果表明,在喷口附近,由于热液活动频繁,沉积环境不稳定,其热液流体、海水和热液产物中正构烷烃的含量变化很大。不仅如此,研究区两站位沉积物中正构烷烃的含量高于太平洋北部26°~33°N 开阔大洋正构烷烃的含量(0.36~0.9 μg/g)[41],低于热液喷口区泥质沉积物中正构烷烃的含量,且由于喷口区产生的热液物质可输送至上覆热液柱中,暗示着热液物质的扩散输送可使得研究区沉积物中正构烷烃的含量增加[52]。

脂肪酸的含量与热液活动之间具有密切的关系[53],表3 总结了太平洋部分海区不同沉积物中总脂肪酸的分布,可以看出,通常在生物群落发育的热液喷口环境中,喷口流体及泥质沉积物中的ΣTFA 含量较高,高达247 μg/g[13],而喷口热液区烟囱体的硫化物也含有脂肪酸,但其含量相对较少。在喷口生物群落、热液物质沉降和洋底水动力的共同作用下,喷口沉积物的ΣTFA 值变化范围较大[14]。此外,有研究表明,东太平洋赤道中部140°W 沉积物中的总脂肪酸含量(1.2~32.2 μg/g)显示大气输送陆源物质至海洋是深海沉积物中物质来源的重要组成部分[54]。本研究区E271 站位沉积物的总脂肪酸ΣTFA 的含量为93.55 μg/g,E272 站位沉积物中总脂肪酸ΣTFA 的含量随深度变化较大,为50.71~87.05 μg/g,其远高于中太平洋深海沉积物,略低于生物群落发育的热液活动喷口区,推测本研究站位的沉积物具有海洋自生产物和大气输送的陆源物质之外的热液来源的脂肪酸贡献,且热液来源的脂肪酸占相当比例。

表3 太平洋喷口流体、硫化物、生物和沉积物的总脂肪酸含量Table 3 Total fatty acid contents in sediments, vent fluid, sulfide, and bacteria mat from the Pacific Ocean

结合袁春伟[9]在E272 站位获得的各层位沉积物中Fe 和Mn 元素的含量数据(二者是含金属沉积物中指示热液活动影响的标志性元素),对E272 站位沉积物中正构烷烃和脂肪酸含量随深度的变化进行分析。由图4 可知,在4~12 cm 层位,沉积物中正构烷烃及CPI 值、脂肪酸含量三者与其Fe、Mn元素含量随深度的变化有较高的相关性,且12 cm以深的层位,随着深度增加,其Fe、Mn 含量变化较小,相应的正构烷烃和脂肪酸随深度的变化也较小,这暗示了正构烷烃和脂肪酸含量与热液活动的影响有关。

另一方面,不同生态环境下的生物具有不同的脂肪酸组成,特征脂肪酸对生活在其中的生物活动有特异性指示作用。深海热液区作为独特的生态环境,其沉积物中特征脂肪酸对生活在其中的生物也具有特异性指示作用[57]。E271 和E272 站位沉积物中单不饱和脂肪酸分别占比57.17%和27.03%~65.04%,这暗示了该区沉积物中细菌等微生物的含量较多。李友训等通过对E271 和E272 站位沉积物中微生物多样性的分析,得到E272 站位中34.7%的细菌序列和与来源于热液环境的细菌序列具有很近的亲缘关系,且γ-变形杆菌是两站位沉积物中细菌的优势类群,其在热液喷口处起着硫化物氧化剂的作用[58],由此推测研究区位于热液活动影响区域的边缘,且该类微生物是随着热液柱的飘移、扩散而迁移至研究区的沉积物中[59]。

此外,已有研究表明,在东太平洋海隆的热液喷口附近常见管状蠕虫(Riftia pachyptila)和硫氧化菌的共生分布,管状蠕虫因其可以食用上覆水体沉降的浮游植物遗骸,而常含有丰富的DHA(C22∶6n3)和C18∶2n6[60]。本研究中两站位沉积物中均存在一定量的DHA 和C18∶2n6,且相当比例的C18∶2n6 指示了沉积物中硫氧化菌的存在[61],暗示了该沉积物也可能受到了浮游植物遗骸和硫氧化菌的影响。

桡足类、磷虾、多毛类[62-67]等大型生物常见于热液活动区,其中桡足类和磷虾常发现于热液区的热液柱中[60]。不仅如此,已有研究表明,在热液区大型生物上常发现较高含量的n9 系列脂肪酸,例如C21∶1n9 是多毛类的特征脂肪酸,磷虾中含相对较多的C18∶1n9[15],桡足类含有特征型脂肪酸C20∶1n9 和C22∶1n9[68]等。Brault 等曾在东太平洋海隆21°N 附近研究发现,热液区中存在较高含量的特征脂肪酸C22∶1,推测这可能来自喷口区的大型生物[43]。本研究中两站位沉积物中n9 系列脂肪酸的含量很高,分别占总脂肪酸含量的55%和25%~63%(表2),因此,本研究区沉积物中所具有的大量n9 系列,尤其以C20∶1n9 和C22∶1n9 的高含量为特点(后者占ΣTFA 15.39%~34.74%),这指示了研究区可能有桡足类大型生物的存在,且暗示着研究区的沉积物受到了热液柱带来的相关生物物质的影响。

由上分析,正构烷烃和脂肪酸的含量以及相关特征脂肪酸DHA(C22∶6n3)、C18∶2n6、C20∶1n9和C22∶1n9 等暗示了研究区沉积物受到热液活动的影响。

4 结论

(1)E271 和E272 站位沉积物中正构烷烃多呈双峰型分布,其中短链烷烃多呈偶碳优势,其来源为海洋细菌等微生物;长链烷烃主要为陆源高等植物和热液物质的输入。其中,陆源物质为来自大气输送的美洲物质,高碳数正构烷烃主要为热液区高温热催化所形成的产物。

(2)E272 站位沉积物中正构烷烃其CPI 值随深度变化趋向于1,结合该区沉积物受到热液活动的影响,表明该站位的沉积物经历了由成熟有机质的输入和沉积压实作用引起的早期成岩作用。

(3)对E271 和E272 站位沉积物中正构烷烃和脂肪酸含量及C18∶2n6、DHA(C22∶6n3)、C20∶1n9和C22∶1n9 等特征脂肪酸的分析,暗示了沉积物中存在热液物质的输入,即该沉积物中有机质受到了热液活动的影响。

致谢:感谢DY105-12 航次“大洋一号”样品采集人员为本次研究提供宝贵的沉积物样品。感谢中国科学院海洋研究所分析测试中心彭全材为本研究实验提供技术支持。