基于自然灾害系统理论的2020年鄱阳湖流域1号洪水灾害分析

2022-02-18连悦辰马苗苗

连悦辰,高 路,2,3*,马苗苗,汪 澜,林 晖

(1.福建师范大学湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室,福建 福州 350007;2.福建师范大学地理研究所,福建 福州 350007;3.福建省陆地灾害监测评估工程技术研究中心,福建 福州 350007;4.中国水利水电科学研究院,北京 100038;5.水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心,北京 100038;6.福建省灾害天气重点实验室,福建省气象科学研究所,福建 福州 350007;7.中国气象局上海台风研究所,上海 200030)

洪水灾害是指给人们的生命财产、社会功能、资源环境等造成损害和损失的洪涝事件。洪涝灾害也称为“水灾”, 主要触发因素包括降雨、融雪、风暴潮等[1],被认为是“百害之首”。 洪涝灾害深深影响着我们的生产和生活,是世界范围内最严重的自然灾害。据国际红十字会与红新月会对1990—2001年期间的世界灾害的统计,除死亡人口外(干旱与饥荒居第一位),在发生次数、受灾人口、直接经济损失等方面,洪水灾害在所有自然灾害中占第一位[2]。进入21世纪以来,中国是世界上受洪涝灾害影响最为严重的国家之一,洪涝灾害在中国自然灾害中出现的几率最高、影响范围最广、造成损失最大。新中国成立以来,中国每年都受到不同程度和范围的洪涝灾害影响,年均受灾面积达到3 000万hm2,受灾农作物和成灾农作物面积占耕地面积的10%和5%,重灾年份的直接经济损失甚至超过1 000亿元[1,3]。因此,从灾害系统角度对洪涝灾害形成机制及影响因素进行案例分析,有其重要的指导意义。

灾害科学是揭示灾害形成、发生与发展规律,建立灾害评价体系,探究减轻灾害途径的一门综合学科,灾害科学的研究对象为灾害系统[4]。灾害系统由孕灾环境、致灾因子、承灾体共同组成的地球表层系统[4]。区域灾害系统(D)的结构体系(Ds)是由孕灾环境(E)、致灾因子(H)以及承灾体(S)复合组成[5]。致灾因子往往是自然环境中对人类造成不良影响的极端事件,是灾害发生的起因[6],影响致灾因子的因素包括灾害种类、强度、频率、承载范围等[7],在灾害研究中,通常把来自风险源的灾害风险称为危险性[8-10],即致灾因子危险性。孕灾环境是指受灾区域的综合地理条件,它能放大或制约灾害影响的严重程度,狭义上是指酝酿致灾因子的环境系统,主要包括大气环流、水文条件、地形地貌、植被条件等,这些背景因素通常被理解为孕灾环境的敏感性[7,10-11],即孕灾环境敏感性(稳定性)。承灾体则是指受灾区域内的受灾对象[6],是遭受灾害的实体,灾害只有作用于承灾体而造成损失,才能形成灾害,而脆弱性(Vulnerability)是评价承灾体的损失的指标[7,12-14]。孕灾环境稳定性/敏感性(S)、致灾因子风险性/危险性(R)和承灾体脆弱性(V)共同构成了区域灾害系统的功能体系(Df)[5],灾害风险是由孕灾环境稳定性、致灾因子危险性以及承灾体脆弱性共同决定的[15-17]。因此,通过灾害系统角度,从孕灾环境稳定性/敏感性、致灾因子风险性/危险性和承灾体脆弱性(V)3个方面,是分析灾害的重要方式。

洪涝灾害往往诱发山体滑坡、泥石流、城市内涝、河堤坍塌等一系列次生灾害的发生[6]。从灾害系统角度看,洪灾是由孕灾环境(容易形成洪灾的敏感性因素)、致灾因子(降雨引起的洪峰)以及承灾体(社会经济要素)相互作用的结果,三大要素加上灾情,即构成洪水灾害系统[13]。

洪水灾害的致灾因子主要是指自然因素,即在一定区域内短时间发生了高强度不间断的水源输入,导致该区域内的水源输入量减去输出量仍远大于该地区河流、湖泊以及蓄水工程所能容纳的最大限度。水源的输入可以是降雨,也可以是冰雪融水等[1]。而洪涝灾害的孕灾环境包括大气环境、水文气象环境和下垫面环境等[18],其中以下垫面环境为主,如地形地貌、海拔高程、植被条件、河网条件等。承灾体则是人类生活和生产发展的各方面,例如三次产业、公共服务设施、交通和通讯设施、资源环境以及大型工程设施等。洪涝灾害带来的损失(灾情)可以分为经济损失和非经济损失,经济损失主要是对生产生活、资源环境等造成的打击。非经济损失则是由于洪涝灾害而引起的潜在损失和隐形损失等。

在鄱阳湖流域,由于其水系特征和特殊的自然环境,容易形成洪涝灾害。叶许春等[19]利用时间序列分析法,对鄱阳湖流域五河水系干流河段主要水文测站的天然径流进行研究,认为五河汛期来水是影响鄱阳湖洪水的重要因素,洪水的形成、发展过程还受到长江中上游洪水的控制,气候因素是引起鄱阳湖流域径流趋势变化的主导因素。郭华等[20]利用鄱阳湖流域40多年来的实测流量数据,发现鄱阳湖流域的洪峰流量变化趋势空间差异大,全流域一致呈现枯水流量增加的趋势。也有不少研究发现,各河径流量受到人类活动的影响程度不同[21-22]。王凤等[22]通过1950—2002年鄱阳湖洪水灾害与损失的统计资料,建立年最高洪水位与洪灾损失的相关模型,运用概率统计的理论与方法,研究了鄱阳湖区洪涝灾害与灾害损失的统计规律。

本研究收集了鄱阳湖流域核心区地形、河流、承灾体资料以及日降雨量数据,以2020年鄱阳湖流域1号洪水为案例,从灾害系统的角度对洪涝灾害进行分析,以期深化对洪涝灾害孕灾环境、致灾因子以及承灾体等各灾害系统要素的认识,从而提炼总结出更适宜该区域的洪涝灾害风险识别、风险研判以及风险防范的方法和措施,提高总体风险管理水平。

1 鄱阳湖洪涝灾害系统分析

1.1 研究区概况

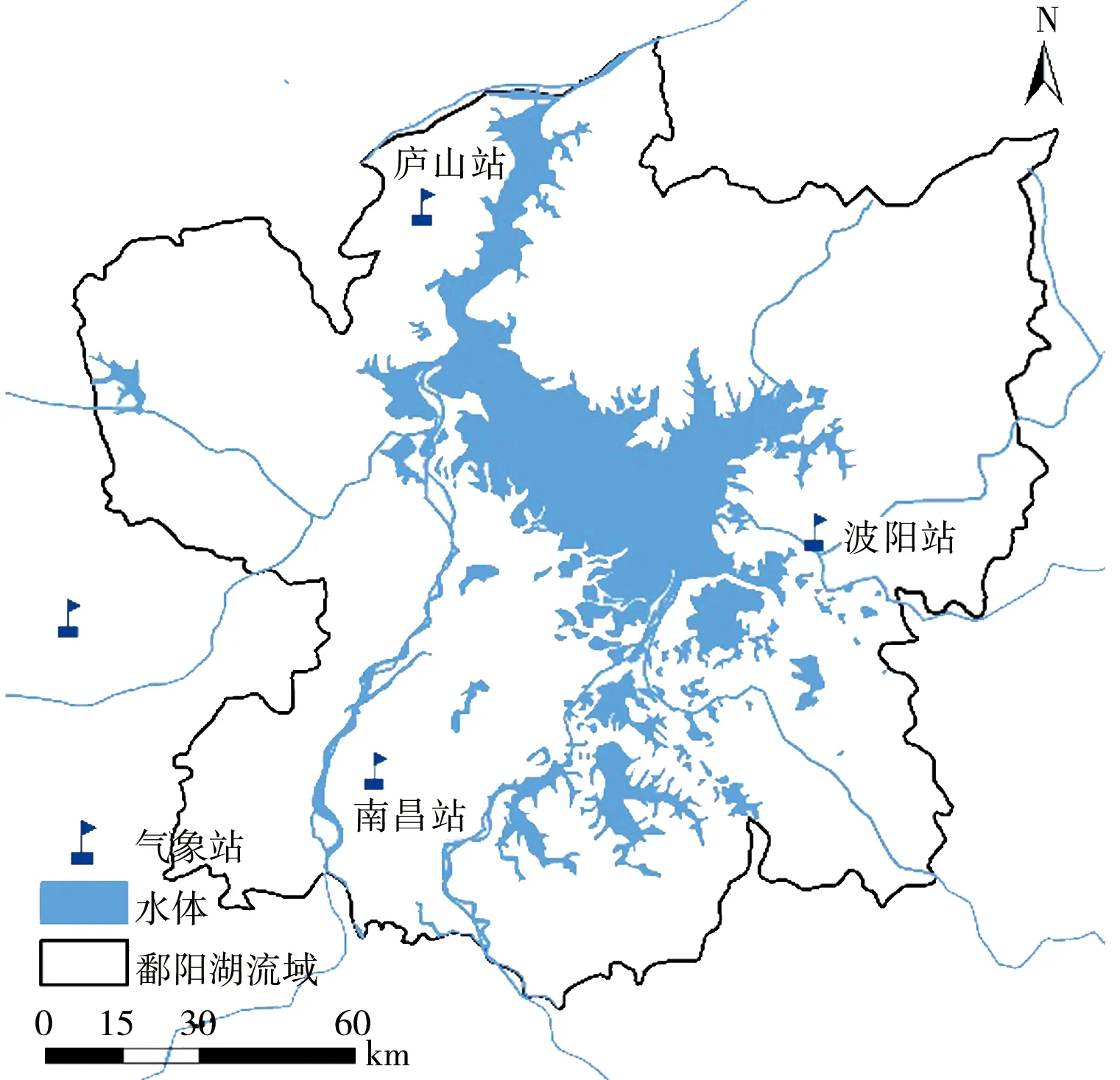

鄱阳湖位于江西省北部平原地区,是中国最大的淡水湖泊,是长江中下游极为重要的洪水调蓄区。鄱阳湖流域包括鄱阳湖核心区及周边南昌、九江、上饶3市的15县(市)区,是长江中下游五大平原之一,占地面积16.22万km2,年平均流量1 450亿m3,水量占长江流域15%,是中国重要的淡水资源库[19],属于亚热带湿润季风气候。鄱阳湖流域河流众多,主要包括赣江、抚河、信江、饶河、修河5条水系,汇入湖区,调蓄后湖口汇入长江,形成鄱阳湖水系[22]。受五大河和长江影响,每年4—6月全流域降水,五大河水量增大,鄱阳湖水位上涨;每年7—8月,长江又迎来洪水时期,水量激增同样使得鄱阳湖水位升高[23]。鄱阳湖水系的特征使得鄱阳湖称为天然的多洪灾区域。

1.2 鄱阳湖2020年1号洪水

根据历史资料统计1950—2005年的56年中,鄱阳湖流域经历46次洪涝灾害,平均5年4灾,1998年导致工业经济负增长,比1997年下降35%,直到2000年末,工业总产值仍未赶上1997年的水平[22]。2020年6月下旬以来,江西省大部分县市遭遇暴雨,受强降雨及长江中上游来水影响,鄱阳湖湖口水文站7月6日2时涨至警戒水位19.5 m,依据相关规定,“鄱阳湖2020年第1号洪水”形成[24]。除了超高水位,星子站监测到的水势上涨也异常迅速:仅6 d就从警戒水位19 m上升至22 m。而1998年,同样的水位变化耗时34 d[25]。截至9月1日,洪涝灾害共导致江西省903.7万人受灾,直接经济损失344.3亿元,受持续强降水影响,江西赣江、抚河、信江、饶河、修河五河及鄱阳湖一周内接连12次编号洪水。仅7月,江西省就有77次超警戒,其中16个站点超历史。7月以来,673.3万人受灾,需紧急生活救助人口31.3万人,农作物受灾741.7千hm2、绝收191.7千hm2,房屋倒塌、严重和一般损坏6.08万户、12.19万间,直接经济损失313.3亿元。与近5年同期相比,江西直接经济损失偏多达802.4%[26]。

1.3 鄱阳湖流域孕灾环境敏感性(稳定性)分析

通常用敏感性或稳定性来描述自然环境的孕灾能力。鄱阳湖流域洪涝灾害发生的孕灾环境较为复杂,从气候条件上看,洪涝灾害往往容易发生在极端降水较强较多的区域。在中国,洪涝灾害分布具有明显的地域性,多发生于东部和江河流域周边地区,包括华东地区、华中地区、华南地区以及东北地区[27],长江中下游省份受洪涝灾害影响的受灾面积较大,且其余受灾面积大的省份多位于400 mm等降水量线的东南部。陶诗言等[28]认为,长江中下游地区的洪涝灾害往往与季风异常相关,具体表现为梅雨形成早、结束晚、梅雨期长、降水的时间和降水量异常增多,从而引发洪涝灾害。张录军等[29]认为如果流域上下游因为气候异常发生雨季重叠,就可能会造成上下游、南北岸各河流洪水在干流重叠,形成灾难性的大洪水。也有研究认为长江中下游地区汛期降雨量的突增与厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)密切相关[30-31]。

除了降雨量的大幅增加,地形环境也是洪涝灾害发生过程中不可忽视的孕灾环境。因此在该案例分析中,孕灾环境的分析主要以下垫面环境及水文环境为主,洪涝在高程和坡度均较小地区的发生频率更高。鄱阳湖流域核心区坐落于江西省北部的平原,高程小、坡度平缓,农田、城市以及工业大规模分布于鄱阳湖流域核心区周边,与鄱阳湖湖区主体的坡度和高程差异均较小。汛期来临,湖区面积大范围扩张,伴随高强度降雨,赣江、抚河、信江、饶河、修河5条水系水量暴涨,汇入水量超出湖区所能承载的最大蓄水量,湖体淹没了湖区的社会经济系统,洪涝随之发生。

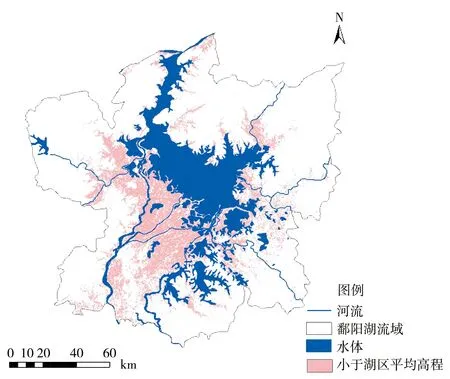

首先获取鄱阳湖流域的高程(DEM)数据,构建高程和坡度组合的地形位指数,即T=log[(E/E*+1)×(S/S*+1)][32],T表示地形位指数,E及E*分别表示空间任一点的高程及该点所在区域的平均高程,S和S*分别表示空间内任一点的坡度值和该点所在区域的平均坡度值[32],地形位对中间状态的地形组合(高程大坡度小或高程小坡度大)能够清晰体现。第二,根据2015—2019年汛期鄱阳湖流域的影像进行监督分类(遥感影像取自Landsat 8卫星),划定汛期鄱阳湖湖区的范围,将5年监督分类的结果进行综合,得到汛期鄱阳湖湖区,将鄱阳湖流域划分为汛期鄱阳湖湖区和非湖区。计算鄱阳湖湖区的平均高程、平均地形位,使用非湖区的高程和地形位减去湖区的平均高程、平均地形位,结果为负的区域,表明其地势低于汛期湖区的地势(图1),当汇入水量超过湖区最大承载水量时,该区域遭遇洪涝灾害的可能性较高。

a)高程

汇入鄱阳湖的赣江、抚河、信江、饶河、修河5条水系,在汛期水量猛增,单位时间降雨量大于单位时间河流的容纳和运转能力,径流向周边区域漫延,淹没社会经济系统,发生洪涝灾害。因此,以河道为中心建立2、3、4 km的缓冲区,向外受洪涝灾害影响程度逐渐减少。

已知特征空间表示第i个样本特征,N是样本总数;Cj表示属于第j个类别的样本的集合,k是类别总数,nj表示第j个类别中的样本个数。RCA算法的目标是找到满足式(4)的矩阵B。

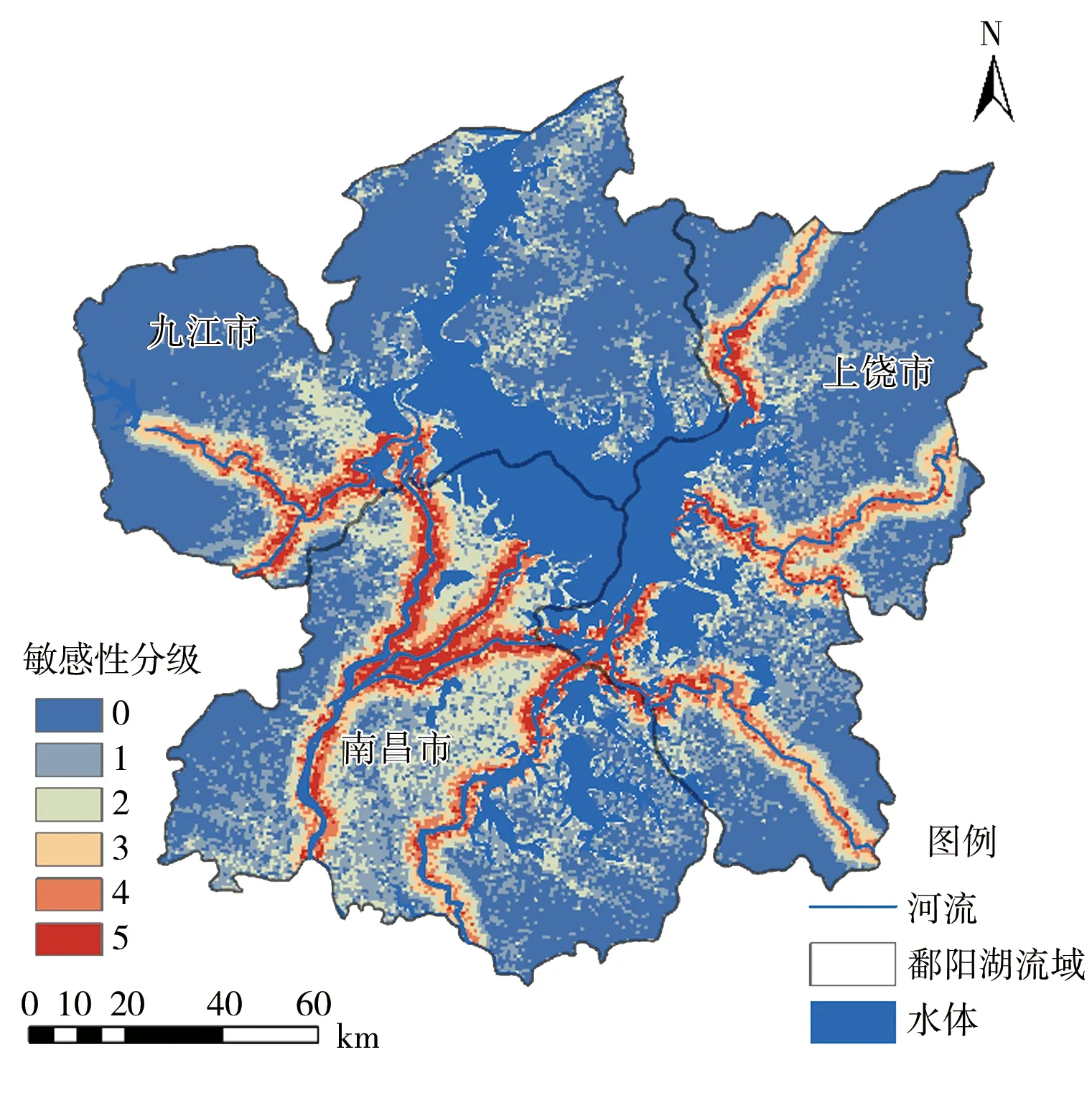

将上述非湖区减去湖区平均高程和地形位的结果叠加水系2、3、4 km缓冲区,可综合分析得到孕灾环境的敏感性分布(图2),0代表最低的敏感性等级,即孕灾环境稳定性较好,5代表最高的敏感性等级,即稳定性较差。在自然地形方面,南昌市较大范围区域属于洪涝灾害高敏感性区域,包括赣江流经区域以及南昌市主城区,敏感性等级都在2~5之间(图2);上饶市高敏感性区域主要分布在饶河和信江流经的区域范围以及靠近鄱阳湖湖区的部分区域;九江市的高敏感性区域主要集中于赣江流经区域。

图2 鄱阳湖核心区敏感性等级分布

1.4 承灾体脆弱性分析

承灾体受灾的程度,除了与致灾因子强度有关外,还与自身的脆弱性息息相关。

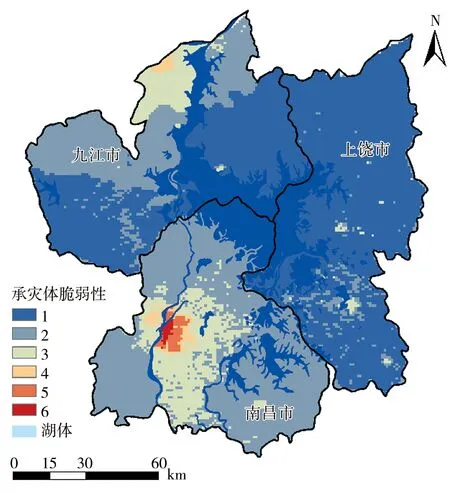

洪涝灾害损失与地区人口、经济密集程度密切相关[33]。本研究收集了1995、2000、2005、2010、2015年的人口集中程度及GDP数据[34-35],分别赋予相应的权重,进行叠加分析,进行脆弱性分级(图3)。从全流域来看,北部平原地区的脆弱性整体高于南部丘陵地区,从鄱阳湖流域核心区看(图3),西南部的南昌市城区范围的脆弱性最高,主要原因在于高人口密度和高GDP。其次是鄱阳湖流域北部的九江市也表现出高脆弱性,上饶市的脆弱性整体较低。计算脆弱比指数,即区域内脆弱性总和除以区域面积,鄱阳湖核心区的脆弱比高于江西省整体脆弱比约18%,高于江西省南部区域约32%。考虑到2015—2020年鄱阳湖流域内的GDP增长速率和城市化进程人口集中程度增长速率,预估在2020年鄱阳湖核心区高于江西省整体脆弱比超过18%。

图3 鄱阳湖核心区脆弱性分布

1.5 致灾因子危险性分析

异常高强度降水是鄱阳湖流域地区诱发洪涝灾害的主要致灾因子。鄱阳湖流域汛期雨量集中,地区差异大,且常有暴雨出现,个别年份由于准静止锋在江西省内南北移动,可造成连续十余天的暴雨天气过程,形成大面积洪涝灾害[36]。

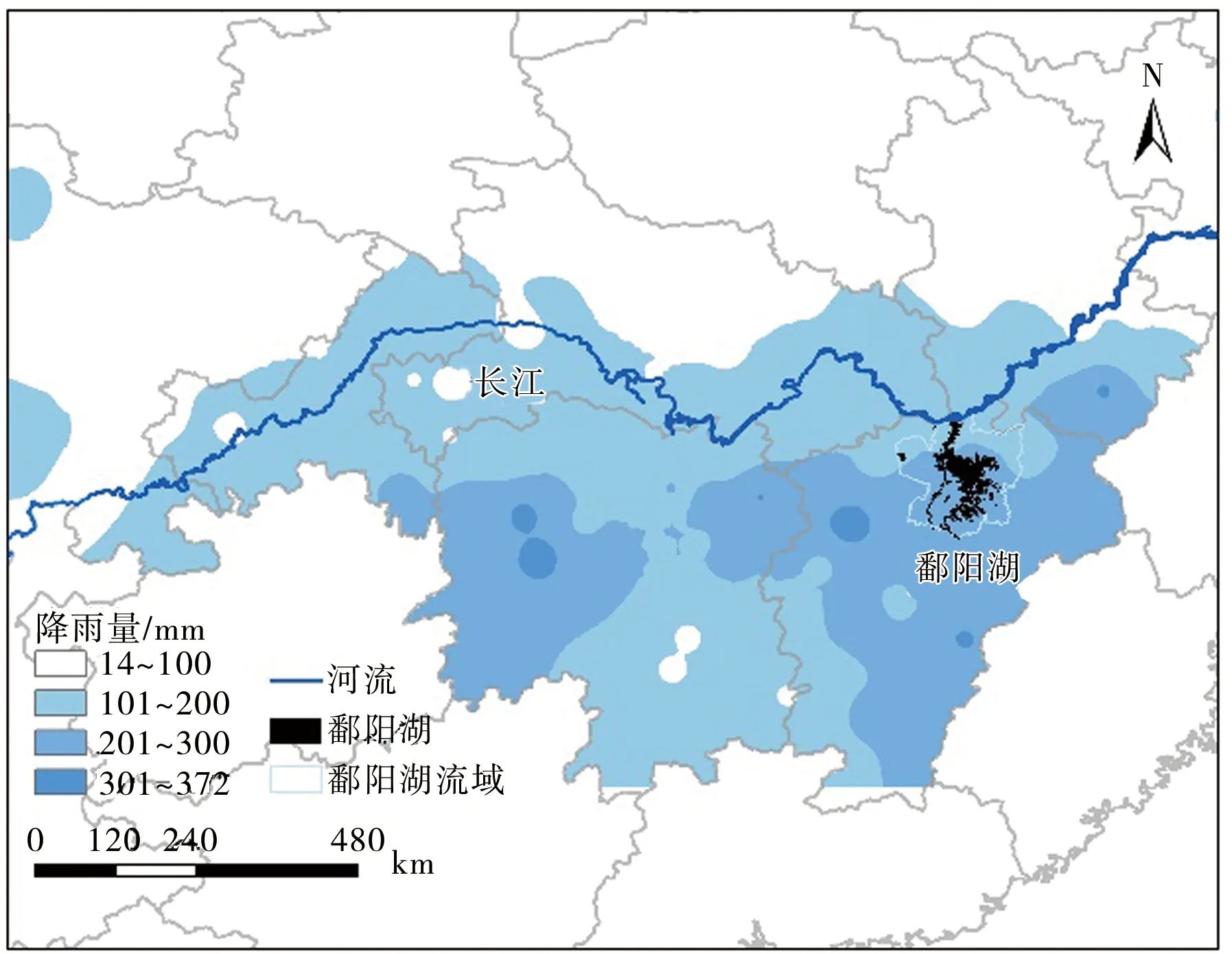

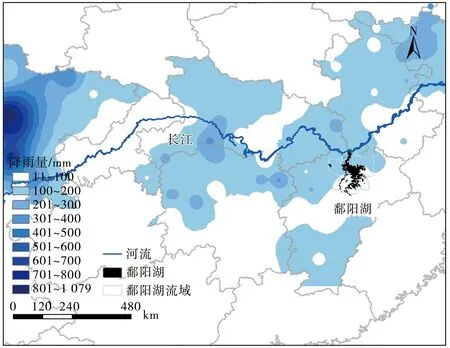

根据收集的2020年长江中下游流域气象站降雨量记录显示(气象站点数据来源于中国气象数据网http://data.cma.cn/),2020年鄱阳湖流域第1号洪水的发生与鄱阳湖流域内、汇流大河区域短期内降水量的突增密不可分。从鄱阳湖流域核心区来看,鄱阳湖核心区湖体以及汇入大河的降雨量从6月以来迅速增加,并且鄱阳湖流域核心区内的3个气象站(南昌站、庐山站、波阳站)都记录了7月8号异常偏高的降雨量(图4b—d)。南昌站7月8日的降雨量约占7月降水的30%,单日降雨量分别超过8、9月的月总降雨量。庐山站7月8日降雨量约占7月降雨量的33.2%,单日降雨量超过5月的总降雨量。波阳站7月8日降雨量约占7月降雨量的32%,超过了8月的月总降雨量。从长江中下游范围看,相较于5月(图5a),长江中下游地区的降雨量在6月普遍大幅增加(图5b),导致长江中下游河段的水位在6月异常偏高,而鄱阳湖作为长江中下游重要的洪水调蓄区,水位也高居不下。7月1—8日鄱阳湖流域内的降雨量约占7月降雨量的60%~70%,长江下游尤其是鄱阳湖流域周边地区7月的月降雨量也达到全年的峰值(图5c)。因此2020年鄱阳湖流域洪水的致灾因子不仅仅是7月8日远高于降雨量,还与长江中下游地区6月以来以及鄱阳湖流域7月初猛增的降雨量密切相关(6月以来,长江流域降雨量410.4 mm,较常年同期偏多48.3%,为1961年以来历史同期最多[37]),2020年6月下旬以来,中国南方因为入梅偏早且梅雨锋偏强,引发长时间的强降水过程,长江中上游大片区域降水普遍增加,长江干流多站超警戒水位。6月以来的高强度降水是2020年鄱阳湖1号洪水爆发的基础条件,土壤湿度已趋近饱和。7月1—8日短时间内异常高强度降水是洪涝灾害的导火索。

a)鄱阳湖流域气象站分布

a)5月降雨量

d)8月降雨量

2 灾情分析

洪涝灾害带来的损失主要可以大致分为经济损失与非经济损失。经济损失主要是指由于洪涝灾害直接造成的物质方面的损失,又可以分为直接经济损失和间接经济损失[18]。直接经济损失是洪水淹没造成的动产和不动产损失总和,主要表现为实物的破坏、功能受损或损毁,例如居民财产损失、农业渔业林业损失、基础设施损失以及自然资源损失等。20世纪90年代至2011年,中国洪涝灾害直接经济损失占国内生产总值比重和财政收入比重分别为0.81%和4.56%,且受洪涝灾害影响最为严重的行业是农林牧渔业,占比为46.04%,其次是工业交通运输业和水利设施,占比分别为20.77%和16.60%[1]。洪水间接经济损失是指不直接对动产和不动产带来损失,但给社会经济影响造成损失,主要分为两类:①抗洪抢险、物资转移、救助灾民、安置救济灾区、开辟临时交通以及通讯、供电供水管线等的费用;②洪涝淹没期间工厂停产、农业减产、交通运输受阻,导致地区性企业原料供应不足以及产品积压带来的经济损失。洪涝灾害带来的非经济损失是指那些受到洪水冲击无法通过经济直接进行衡量的因素,包括但不限于社会治安、传染病的流行以及生态失衡和生态环境的恶化等。

3 讨论与结论

目前台风路径能够较为准确预测,但短临极端降水的预报还存在较大的不确定性。有学者指出,中国南方部分地区高强度降雨与厄尔尼诺密切相关[30], 1997/1998年的超级厄尔尼诺导致了当年夏季长江中下游严重的洪涝灾害[39-40],2019—2020年的厄尔尼诺-拉尼娜现象也引发了鄱阳湖流域的洪涝灾害,但厄尔尼诺-拉尼娜现象只是大气环流中可能加强降雨的一个气候因子,2020年鄱阳湖流域洪涝灾害的成因是多因子协同作用的结果。对于长江中下游地区重要的蓄水区域鄱阳湖流域来说,在现有条件下,降低承灾体的暴露度和脆弱性是最为行之有效的防灾手段,例如加快重要工业产业的转移。鄱阳湖流域是江西省北部平原地区的重要组成部分,对江西省经济发展的拉动扮演着举足轻重的作用。在后续的工业布局中需要充分评估工业园区的灾害风险,尤其是洪涝的淹没水深,远离洪涝灾害高风险区。对已有高风险园区,需要采取有效的防洪抗洪措施,提高防御等级。

本研究系统收集了鄱阳湖流域核心区的孕灾环境(地形、河网)、承灾体(社会经济)、致灾因子(日降雨量)以及灾情等信息,系统分析了2020年鄱阳湖流域1号洪涝灾害的致灾机理与成灾过程,得到以下结论。

a)6月以来高强度的降水是2020年鄱阳湖1号洪水爆发的前期基础,土壤湿度较高,趋近饱和。7月1—8日短时间内异常强降水(致灾因子)和鄱阳湖流域核心区高程低(孕灾环境敏感性高)的共同作用下,洪水蔓延快,短时内淹没了湖区的社会经济系统(承灾体),形成洪涝灾害。

b)从孕灾环境敏感性上看,南昌市大部分区域属于洪涝灾害高敏感性区域,包括赣江流经区域以及南昌市主城区;上饶市高敏感区主要分布在饶河和信江流经的区域以及靠近鄱阳湖湖区的部分区域;九江市的高敏感区域主要集中于赣江流经区域。

c)从承灾体脆弱性上看,鄱阳湖流域核心区,西南部的南昌市主城区的脆弱性最高,主要原因是高度集中的GDP。其次是鄱阳湖流域北部的九江市,上饶市整体的脆弱性较低。