“十五”以来我国杂交小麦审定品种分析

2022-02-18张胜全叶志杰任立平高新欢拯杨永利董艳华陈兆波

张胜全 叶志杰 任立平 高新欢 王 拯杨永利 穆 磊 董艳华 陈兆波

(1北京杂交小麦工程技术研究中心,100097,北京;2中种杂交小麦种业(北京)有限公司,100097,北京)

杂交小麦被认为是小麦产量大幅提升的重要途径,杂交小麦的大面积应用对确保粮食安全具有重要意义[1-3]。自1919年Freeman[4]率先公开报道杂种一代株高一般都超过其双亲小麦且杂种优势显著的现象以来,杂交小麦的研究就引起了世界农业科学家的持续关注,并开发了一系列育种方案来挖掘小麦杂种优势[5]和实现高效规模化种子生产[6]。但是,对于小麦这一最重要的主粮作物而言,与玉米或水稻等其他谷物相比,可进行商业化开发的杂交种仍然十分有限[7]。目前,在欧洲国家、美国、阿根廷和印度等可供大面积产业化的品种也由于相对较高的种子生产成本和有待提高的产品优势而仍处于市场探索期[5]。

1963年,我国山东昌潍农业科学研究所在当地品种“平度紫秸白”中发现不育株即“潍型”不育系[8];叶绍文[9]在青海高原发现小麦不育种质,掀起了我国杂交小麦的研究热潮。1965年,北京农业大学(现中国农业大学)蔡旭教授从匈牙利引进T型不育系[10],标志着我国小麦杂种优势利用研究全面展开,并逐渐形成了多途径、多方法挖掘小麦杂种优势和多麦区协同攻关的局面[1-2,10]。特别是“十五”以来,我国杂交小麦研究发展迅速,陆续审定了一批杂交小麦品种,并逐步应用在生产中,取得了显著的效果。本研究对“十五”以来(2001-2020年)我国杂交小麦品种审定情况进行了汇总及统计,分析了 20年来我国杂交小麦产量及主要性状演变规律,为未来杂交小麦研究与应用提供指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

“十五”以来我国杂交小麦审定品种数据来源于国家、各省市审定品种介绍[11-24]及中国种业大数据平台[25],各年度品种审定情况汇总见表1。

1.2 数据分析

对审定品种产量水平及增产幅度、产量构成要素、库容量和品质性状进行分析。

产量及其构成要素数据来源于品种审定公告及中国种业大数据平台,为该审定品种多年试验结果的平均值;增产幅度和品质性状数据来源于品种审定公告。

运用Microsoft Excel 2010和SPSS 11.5对数据进行统计分析。库容量(×106/hm2)=单位面积穗数×每穗结实粒数。

2 结果与分析

2.1 杂交小麦品种审定情况分析

“十五”以来,我国共审定杂交小麦品种22个(表1),其中,国家级审定品种4个,占比18.2%,省级审定品种18个,占比81.8%。

“十五”以来,年均审定品种1.1个,按时间划分,“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”期间分别审定品种4、4、7和7个,各时期年均审定品种0.8、0.8、1.4和1.4个,“十二五”以来审定速度加快。

从育成单位来看,绵阳市农业科学研究院、云南省农业科学院和北京杂交小麦工程技术研究中心是我国杂交小麦选育优势单位,育成品种共计16个,占全部审定品种的72.7%。

按麦区划分,北方冬麦区(包括北部冬麦区、黄淮冬麦区、新疆冬麦区)共计审定杂交小麦品种11个,南方冬麦区(包括西南冬麦区)共计审定杂交小麦品种11个,2个麦区审定品种数量相同;比较不同时期审定情况(表1),2001-2020年,北方冬麦区杂交小麦年审定品种数呈线性增长,至“十三五”末,平均每年审定杂交小麦品种1个,南方冬麦区则基本保持稳定,年审定品种保持在 0.4~0.6个。

表1 “十五”以来我国杂交小麦品种审定品种汇总Table 1 Summary of approved hybrid wheat varieties in China since The Tenth Five-Year Plan

综合比较,2001-2020年,北方冬麦区杂交小麦研究发展迅速,品种审定速度不断加快,并在黄淮冬麦区等主产麦区品种审定取得突破。

2.2 产量及其主要性状分析

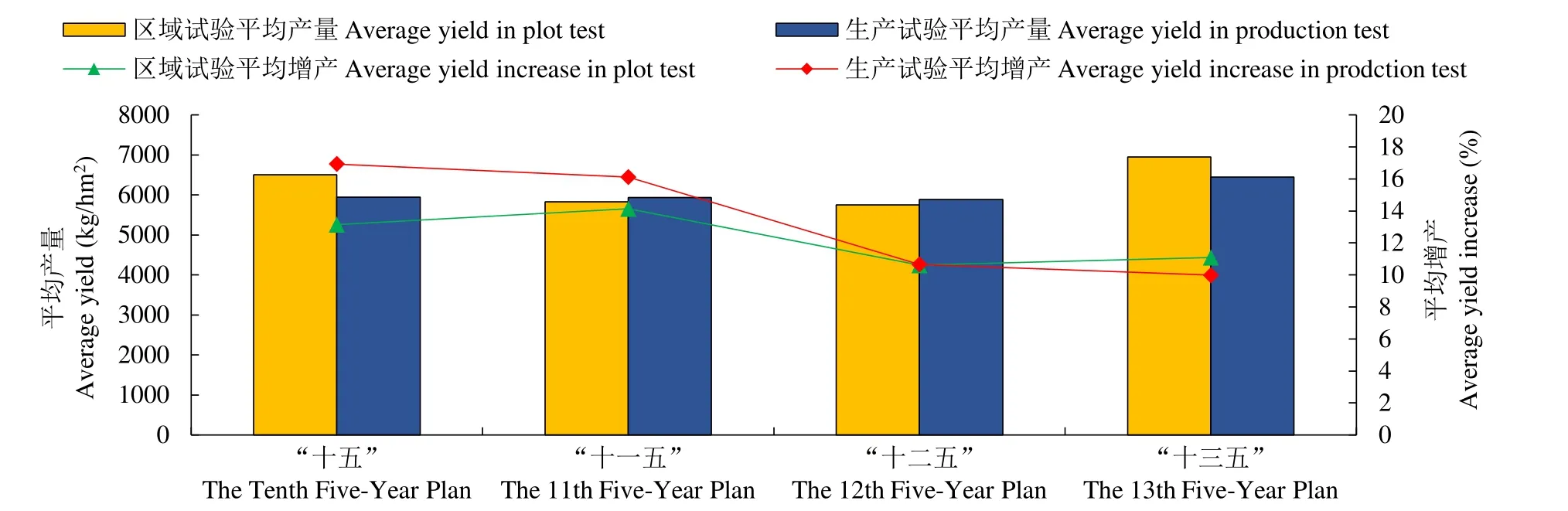

对 22个审定品种参试阶段产量水平进行统计(图1)表明,2001-2020年,我国杂交小麦品种产量水平年际间虽有波动,但总体均呈上升趋势,至“十三五”末,所有审定品种区域试验平均产量接近 7000kg/hm2,生产试验平均产量接近6500kg/hm2。

对 22个审定品种参试阶段增产幅度进行统计(图1),可知区域试验增产和生产试验增产幅度基本呈下降趋势。区域试验最高增产14.1%,至“十三五”末增产水平为 11.1%;生产试验最高增产16.9%,至“十三五”末增产水平为10.0%。

图1 “十五”以来我国杂交小麦审定品种试验产量及增产幅度统计Fig.1 Statistics of yield and increase range of approved hybrid wheat varieties in China since The Tenth Five-Year Plan

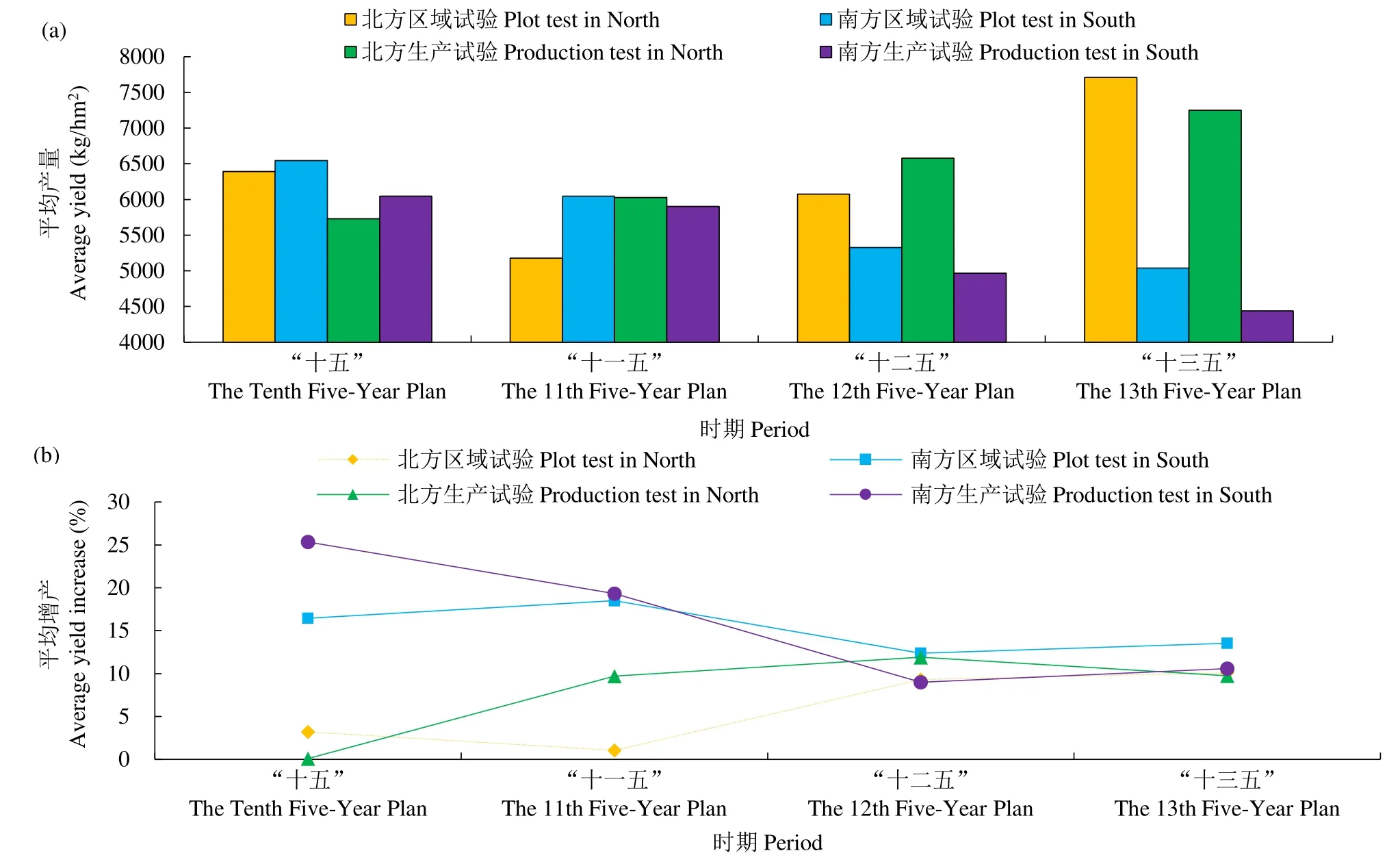

不同麦区杂交小麦产量增幅表明,北方冬麦区杂交小麦品种参试平均产量水平和增产幅度整体上不断上升(图2a),区域试验增产幅度由“十五”时期的3.2%提高到10.1%(图2b),生产试验增产幅度由0.1%提高到9.8%,生产试验产量水平平均每年增长76.0kg/hm2,年均增幅1.25%。但是,南方冬麦区杂交小麦品种参试产量水平和增产幅度表现不一,生产试验增产幅度由“十五”时期的25.3%下降至“十三五”时期的10.6%。南方冬麦区参试品种增产幅度下降可能由于近年来西南麦区新的强致病条锈生理小种影响明显上升,造成杂交小麦产量提升难度加大。

图2 “十五”以来我国不同麦区杂交小麦审定品种参试产量及增产幅度统计Fig.2 Statistics of yield level and yield increase range of approved hybrid wheat varieties in different wheat cultivation areas in China since The Tenth Five-Year Plan

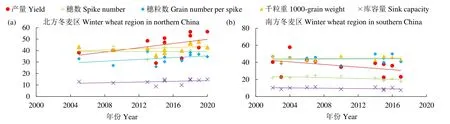

小麦产量可分解为有效穗数、穗粒数和千粒重三者乘积。对审定品种进行产量构成要素分析,在北方冬麦区(图3a),随着品种审定进度加快,杂交小麦产量水平呈线性增长趋势,穗粒数和千粒重等构成要素亦明显提高,对产量与其构成因素相关性分析表明(表2),产量构成因素中以穗粒数与产量的相关性最为显著(r=0.711),千粒重次之(r=0.516),最低的是穗数(r=0.491),这表明,穗粒数和千粒重对产量增长的贡献最为明显,尤其穗粒数的突破带来了杂交小麦品种产量的不断提高。

图3 “十五”以来我国不同麦区杂交小麦审定品种产量构成分析Fig.3 Analysis of yield components of approved hybrid wheat varieties in different wheat cultivation areas in China since The Tenth Five-Year Plan

对南方冬麦区审定品种产量构成要素进行分析(图3b),随着品种审定进度加快,杂交小麦参试阶段产量水平有一定下降,穗粒数和千粒重等构成要素基本稳定,而穗数则与产量水平趋势一致。产量构成因素中(表2),以穗粒数与产量的相关性最为显著(r=0.563),穗数次之(r=0.504),最低的是千粒重(r=0.221)。综合来看,南方杂交小麦品种选育在受强致病条锈生理小种影响上升的同时,亦可能叠加了选育品种有效穗数减少的影响。

库容量是衡量群体质量的重要指标,库容量的高低可以间接反映群体产量水平。相关性分析(表2)表明,北方冬麦区和南方冬麦区杂交小麦审定品种产量与库容量分别呈极显著正相关关系(r1=0.900**,r2=0.717**),这说明目前审定的杂交小麦品种增产主要来源于库容建成,综合比较产量构成要素变化,进一步挖掘穗粒数提升潜力,依靠成穗数扩充库容,对创制更高增产幅度的杂交小麦品种具有重要意义。

表2 “十五”以来我国审定杂交小麦品种产量与其构成因素的相关性分析Table 2 The correlation analysis of yield and yield components of approved hybrid wheat varieties in China since The Tenth Five-Year Plan

2.3 品质相关性状分析

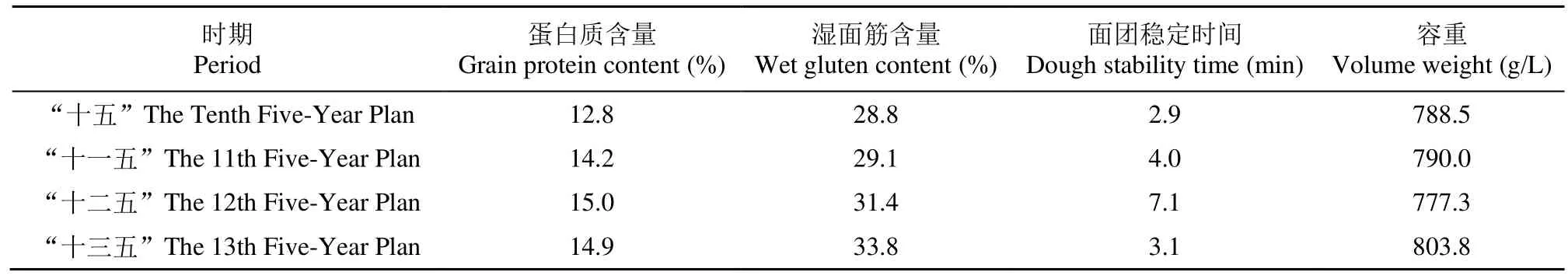

由表 3可知,“十五”以来,伴随审定品种数量逐年递增,我国审定杂交小麦品种综合品质不断提升,蛋白质含量、湿面筋含量和容重等指标基本呈上升趋势,面团稳定时间自“十五”至“十二五”明显上升,至“十三五”时期有一定下降;蛋白质含量、湿面筋含量和容重等指标均达到中强筋小麦质量标准,这说明在品种产量水平提升的同时,杂交小麦育种者同样注重了品质性状的改善和提升,这为杂交小麦能够顺利走向生产奠定了基础。

表3 “十五”以来我国审定杂交小麦品种主要品质性状Table 3 Main quality traits of approved hybrid wheat varieties in China since The Tenth Five-Year Plan

3 讨论

杂交小麦被认为是缓解极端天气和非生物胁迫引起的产量下降及波动的潜在方法,是提高小麦综合生产能力的重要途径[2-3,26]。我国杂交小麦研究始于20世纪60年代,经过50余年的发展,已经形成了独具特色的研发创新体系,进入 21世纪,陆续审定了一批杂交小麦品种,并逐步走向生产。如,2008年,绵杂麦168以8565kg/hm2的产量水平刷新了四川盆地小麦单产新纪录;2020年在山东滨州,京麦21在盐碱、旱作双重逆境胁迫下,实收产量达5568kg/hm2,较常规小麦增产47.1%。本研究统计数据表明,我国近年来审定的杂交小麦新品种数量不断提升,但与同期审定的常规小麦品种数量相比,仍有不少差距,总体占比不及1%[25],且基本为高水肥型品种。近年来,杂交小麦在环渤海滨海盐碱地等种植表现优异,展示出较强的杂种优势[27],利用杂交小麦提高中低产田粮食水平有望为保障我国粮食安全提供重要科技支撑。但是,截至目前,专门面向中低产区应用的品种仍然缺乏,加速培育资源节约型和环境友好型等绿色高效杂交小麦新品种应当成为未来杂交小麦品种创制的重要方向。

需要引起重视的是,近些年小麦实际生产中锈病和白粉病发生呈加重趋势,赤霉病防控压力不断加大,虽然本研究未对审定品种的抗病性进行汇总,但总体来看,目前我国杂交小麦育种多注重产量潜力的挖掘,审定品种绝大多数抗病性偏弱,多数品种对小麦条锈病、叶锈病、白粉病和赤霉病的抗性未达到高抗水平,同时兼具高抗能力的杂种优势潜力尚未充分挖掘,利用我国特有的二系法、化杀法及三系法等杂种优势利用技术,高效聚合抗条锈病、叶锈病、白粉病和赤霉病等抗病基因,快速培育多抗小麦新品种,有望加速杂交小麦走向生产。

统计[28]表明,在近20年杂交小麦新品种选育中,我国杂交小麦育种者注重选择大穗大粒型品种,并挖掘到突出优势,使穗粒数明显提升。但值得注意的是,至“十三五”末,我国南、北方冬麦区杂交小麦审定品种参试阶段有效穗数分别较历史品种最高成穗数下降11.5%和19.7%,以至于在产量三要素的协调性方面,北方冬麦区有效穗数与穗粒数、南方冬麦区千粒重与有效穗数、穗粒数的相互消长影响凸显。突出的分蘖成穗优势是搭建产量群体和构建合理库容的基础[29],亦是杂交小麦能够降低播种量和用种成本的先决条件。目前,我国杂交小麦品种库容量仅在北方冬麦区有一定增长,产量与库容量的密切关系决定库容水平的持续提升,这对杂交小麦品种选育具有至关重要的意义[29]。值得肯定的是,杂交小麦在中低产区已经表现出明显的应用潜力,这对稳定的高库容建成能力提出了更高要求,杂交小麦走向生产更应注重产量三要素的协调发展[30],有效穗数应当成为我国杂交小麦未来育种关注的重点问题。

4 结论

“十五”以来,我国杂交小麦品种选育成效显著,穗粒数和千粒重潜力得到挖掘,审定品种产量水平总体呈上升趋势,综合品质不断提升;接下来杂交小麦品种创制更应注重通过提高成穗数实现库容量进一步扩充,进而提升杂交小麦产量潜力,并加快培育资源节约型和环境友好型等绿色、高效、多抗的杂交小麦新品种。