西方区域环境治理研究进展及其对粤港澳大湾区的启示

2022-02-17杨江敏黄耿志薛德升

杨江敏,黄耿志,薛德升

[1. 中山大学地理科学与规划学院,广州 510275;2. 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东珠海 519000]

伴随快速工业化和城市化的发展,粤港澳大湾区面临严峻的环境问题,包括空气污染、水污染、固体废物污染等(中华人民共和国生态环境部,2020)。这些问题的影响范围突破了单个城市,越发地表现为区域性,对珠江三角洲和港澳地区的跨界合作治理提出了更高的要求(Lee,2002)。目前,粤港澳大湾区已初步构建了环境治理合作框架,但环境协同治理仍受粤港澳三地不同的经济发展阶段、环境诉求和管理模式等因素的影响(王玉明,2018;许堞等,2020)。面对日益严峻的环境问题,中央政府高度重视并积极响应,从胡锦涛主席提出的“科学发展观”到习近平主席的“两山”理论,均展现了中国对生态文明建设的重视,对追求经济发展和实现生态发展平衡的态度。在此背景下,如何认识可持续发展,应对跨界环境问题,从区域层面更有效地解决经济发展和环境保护之间的矛盾已成为粤港澳大湾区可持续发展面临的重要问题之一。

区域一级的环境合作有着悠久历史,比全球一级的合作更为普遍,对地方、国家、全球尺度的治理起重要的补充作用。区域层面的环境治理引发了国际学者广泛和持续的研究(Balsiger et al.,2012)。相比之下,国内学者主要基于经济学、法学、行政学等学科视角开展研究,探究了中国区域环境治理的法律体系、管理体系、政策建议等(杨妍等,2009;黄爱宝,2011;曹树青,2013;李冰强,2017),未对国际上区域环境治理研究给予应有的关注。因此,有必要系统梳理西方区域环境治理的研究进展和前沿问题,总结归纳区域环境治理关注点,涉及概念和理论等内容。

为此,本文旨在梳理西方区域环境治理的研究进展,将围绕其概念、理论演变、模式和效应等方面揭示区域环境治理的面貌,并探讨粤港澳大湾区环境治理研究的议题,以期为推动中国区域环境治理研究和认识中国可持续发展矛盾问题提供理论基础。

1 区域环境治理的概念

1.1 区域治理

对区域的理解包含3种类型:1)根据环境属性定义的自然区域,如非洲大湖地区或萨赫勒地区;2)主要由其社会属性定义的区域,通常包括2个以上的国家,如欧盟;3)由环境和社会属性的共同组合定义,比如斯堪的纳维亚(Matthew,2012;De‐barbieux,2012)。这3种类型的区域可能位于行政边界之内或跨越行政边界。因此,区域合作可理解为2 个以上国家的合作,也可以理解为国家尺度之下的合作。

区域治理最初是为了解决西欧大都市区行政区域边界的碎片化与功能经济区域空间的不匹配问题而提出(Brenner,2016)。自20 世纪90 年代中期以来,区域层面的治理主要被用于描述欧盟内部复杂的、多层次的、多边的决策和实施过程(Krah‐mann,2003)。学者将区域治理定义为:国家和非国家行动者对超越行政边界的区域范围内的转型过程进行纵向和横向协调的过程或状态(Li et al.,2012;Willi et al.,2018)。多行动主体对区域经济、政治、社会等不同领域的治理形成了区域治理框架,其中,区域环境治理是在区域尺度对环境领域的治理。本质上,区域治理是将国家主导的自上而下的区域主义与由社会和市场驱动的自下而上的区域化相结合的过程,涉及政府之间的合作及与私营部门、公众等非政府行动者的合作(Hamilton,2010;Borzel et al.,2016)。

1.2 区域环境治理

自20 世纪90 年代以来,随着区域成为治理的重要空间,人们逐渐意识到在区域尺度上进行环境协调、推进可持续发展的重要性和紧迫性。许多环境问题具有跨界和国际影响,为减少跨行政区域之间的冲突,需要强有力的区域机构来管理冲突,改善区域环境质量(Lee et al.,2018)。同时伴随着环境规范的扩散和环境保护认识的提升,从区域角度解决跨界环境问题的需求日益受到关注(Schreurs,2013)。区域一级环境治理的建立是环境治理重新调整规模的特殊形式(Cohen, 2012; Lee et al.,2018),是对区域内日益增长的生态相互依赖的回应(Komori,2010)。区域环境治理可以定义为包括公共和私人行为者在内的正式和非正式协调机制建立和运行的过程,这些机制通过指导和管制人类活动,以实现在区域一级管理自然资源和减轻环境损害的集体目标(Haas,2016;Söderström,2017)。

区域尺度的环境治理对地方、国家、全球等尺度的环境治理进行有效地补充。基于区域发展的实际条件提出的区域性环境治理举措具有独特性,相比全球和国家层面的环境治理更加灵活,能够找到适当的解决办法,以满足整体的利益。同时避免国家、全球治理框架中的障碍(Patt, 2010; Benson,2010;Cihelkova,2012)。在区域一级制定具体的环境目标有助于促进各区域主体承担责任的意愿(Marsden et al.,2010;Wolkinger et al.,2012)。并且,不同类型区域的环境治理呈现差异性的作用。对于跨国区域而言,区域内部不同国家之间形成的统一环境治理目标有利于协调成员国家间的环境行动、改善区域环境状况,同时,区域的环境可持续发展也为建立全球环境治理体系奠定了基础(Cihelko‐va,2012;Conca,2012)。而国家尺度之下的区域环境治理举措能促进区域内部和区域之间的协调发展,弥补国家政府在区域尺度应对的不足,改变区域内部的松散状况(Benson,2010)。

有研究指出,建立有效区域环境治理机制也面临一些挑战。例如,澳大利亚自然资源管理的实证研究指出了澳大利亚在区域化试验中面临着有关环境治理协调的问题,主要是由于权力下放不足、缺乏向下问责、将一些利益相关者排除在决策之外以及纵向和横向整合不足产生的(Lockwood et al.,2009)。Komori(2010)对东北亚地区建立的许多区域和次区域环境框架和项目进行评价,认为当前区域环境治理仍处于萌芽阶段,现存的困难和挑战包括国家间的不信任、相互竞争和非国家行为体的有限作用,以及环境行动之间缺乏协调机制等。

2 区域环境治理的研究进展

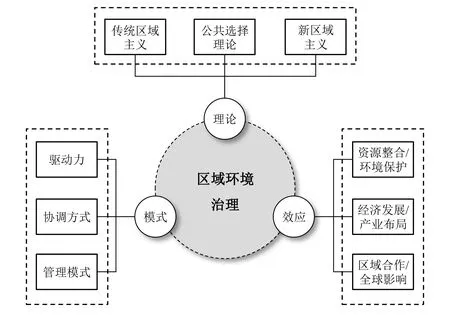

治理既可以是一个独立变量,也可以是一个因变量。图1归纳了西方区域环境治理的主要研究主题。目前西方区域环境治理研究主要集中在3个方面:1)区域环境治理理论,引用了传统区域主义、公共选择理论、新区域主义来解释环境治理领域的演化;2)区域环境治理的模式,涉及实施区域环境治理的驱动因素,以及国家和非国家行动者之间的相互协调方式、管理模式;3)区域环境治理的产出或后果,包括资源环境本身,以及经济、政治等方面的效应。在方法论上,既包括面向过程的定性研究,也包括定量的结构研究。

图1 西方区域环境治理的研究主题Fig.1 Themes in western regional environmental governance

2.1 区域环境治理理论

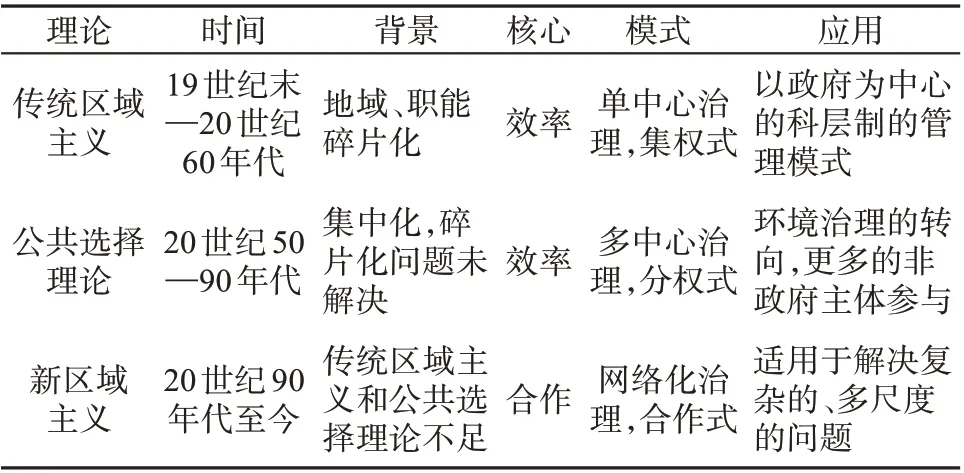

美国大都市区的发展经历了3个截然不同但相互重叠的阶段,相应地,区域治理也出现三次理论思潮:第一次是单中心区域的管治,第二次是多中心区域的管治,第三次是网络化区域的管治(表1)。这三次思潮虽有所不同,但均由通讯和交通技术的进步所推动,在时间和空间上有所重叠(Wal‐lis, 1994a, 1994b, 1994c)。区域治理理论对区域层面的环境治理起重要的指导作用。

表1 区域治理3种理论的比较Table 1 Comparison of three theories of regional governance

2.1.1 传统区域主义 美国地域碎片化和政府职能碎片化阻碍了城市的向外扩张,造成资源浪费、政府管理效率低下。19 世纪末,传统区域主义兴起,主张减少政府的层级和数量,建立集权式的大都市区政府,采用自上而下的科层制模式,由单一政府统筹区域发展,以解决美国大都市区发展面临的问题(Wallis,1994a)。同时,传统区域主义也影响了区域层面的环境治理实践,以政府为中心的科层制的管理模式应用于自然资源的管理和环境问题的处理(Powell,1990)。

后期,受到新自由主义思潮的影响,大都市区政府的主张受到多方的批评。在实践过程中,通过中心城市兼并郊区、市县合并,建立集权式的单中心政府的做法受阻,大都市政府无力解决辖区内的问题,反而加剧了种族隔离和经济发展不均衡。因而,传统区域主义改革方案的成功案例不多。

2.1.2 公共选择理论 由于传统区域主义未能完全解决政府碎片化的问题,20 世纪50 年代以来,公共选择理论学派提出了多中心治理模式,将权力分散在政府、企业、公众、公共组织等多主体之间,建立多元政府结构,由市场提供部分公共产品和服务的生产,满足公民多样化的需求(Eriksson,2016)。同样,受到公共选择学派的影响,以及公共参与理论的普及,更多的非政府行动者直接或间接地参与到区域层面的环境治理,出现以政府为中心的环境管理向更多主体参与的环境治理的转向(Liverman,2004;Armitage et al.,2012)。

由于公共选择理论加剧了大都市区政府碎片化,同时在高度市场化的经济环境中也未能解决平等和公正问题。20 世纪90 年代前后,公共选择理论受到批评。

2.1.3 新区域主义 传统区域主义和公共选择理论提出了两种不同的治理模式,分别是以科层制为基础的单中心治理以及由市场机制形成的竞争服务的多中心治理,但二者均未能有效解决区域发展问题。20 世纪90 年代,全球竞争日益激烈,以区域为主体在全球市场竞争成为城市发展的新趋势。为应对全球化的影响,更好地整合区域资源,以及避免大政府管理的弊端,新区域主义作为新形式的合作治理模式在此背景下孕育而生。

本质上,新的区域主义代表区域主义从国家中心的方法向建立新型区域的转变,政府的常规政策不足以应对可持续发展的许多挑战,更多的非政府行动者参与到经济增长、区域竞争力、环境问题和网络建设等问题的管理中(Wheeler,2002)。因此,与传统区域主义由国家主导的区域发展不同的是,新区域主义强调开放和多维系统,主张多个(国家和非国家) 行动者参与到区域项目中(Hettne,2003)。

Wallis(1994b)总结了新区域主义的特点,认为新区域主义强调跨部门协作的过程,是跨部门的不同行动者相互协作、深度合作形成的网络化治理结构,这也是与公共选择理论下区域治理的不同之处。新区域主义的方法适用于解决复杂的、多尺度的问题,被应用于诸多区域层面环境治理的实践之中(Stead,2014)。

2.2 区域环境治理模式

2.2.1 区域环境治理的驱动因素 区域环境状况是影响人类生存和区域发展的关键因素之一,越来越多的研究致力于理解区域环境治理行为的驱动因素。已有研究从经济、政治、文化等维度分析了区域环境治理决策和实施的影响因素,具体包括以下6类因素。

1)经济增长。相关研究分析了地方政府如何参与到区域气候应对政策、环境治理中以及经济利益的驱动作用,揭示了经济增长目标是区域环境治理合作的关键因素(Rice,2014;Miao et al.,2017)。如Rice(2014)的研究发现,地方政府在很大程度上是出于经济利益而参与西北太平洋地区气候政策。一些案例研究也指出经济全球化是促进区域环境治理合作的重要因素,区域不同主体旨在通过环境合作以提升区域在全球市场竞争力,获得更多的国际贸易份额和外商投资(Yang et al.,2020)。同时经济发展水平的差异会对区域合作产生障碍,影响环境治理效率(Komori,2010)。

2)国家干预。区域层级的环境问题涉及不同行政区域,在缺乏有效协调机制的背景下,更高层级政府的干预和强有力的组织是联合不同组织参与区域环境治理的必要条件(Da Silveira et al.,2013;Mu et al., 2018; Mancheva, 2018)。如Mancheva(2018)指出,缺乏发起领导是影响森林水域合作的重要因素之一,建议必须由国家组织牵头,通过自上而下立法、加大信息宣传等方式激励利益相关者进行协作。有效的措施执行环境、国家政府对地方政府的较少政策干预也是促进区域合作的关键因素。Rice(2014)发现在联邦政府不干预的前提下,地方政府能够更自主地、有效地采取行动是其参与西北太平洋地区温室气体减排计划关键因素之一。

3)政治变革。一些研究指出区域环境治理是对国家内部和国际政治变革的响应。如Andonova(2014)通过230个样本定量研究以及巴西和俄罗斯的案例分析,发现跨国环境伙伴关系是全球化背景下国家政府应对国家内部、国际环境需求,融入全球合作的表现。

4)政治-经济联动。一些研究指出经济因素和政治因素共同促进区域环境治理。如Da Silveira等(2013)通过研究珠江和莱茵河的治理,认为经济增长目标和强大的政治控制机制促进了珠江水质管理的合作,地方、国家、流域和欧洲范围内各种经济和政治激励措施成功地促进欧盟背景下莱茵河的多中心治理运作联系。

5)历史和社会背景。一些研究认为区域层面的环境治理还受到了社会关系、合作历史等因素的影响。如Davis 等(2013)以加拿大不列颠哥伦比亚省北部Chilcotin林区为例,发现在多层级的环境治理中,参与者有意识和无意识地受到了社会关系的限制。Chu等(2019)也指出得益于粤港两地早期经济、社会文化的联系,两地政府的跨境合作逐渐由经济领域扩展至环境领域,在20 世纪90 年代开启了空气治理合作。

6)观念因素。科学认识、环境意识等的影响也愈发凸显。对区域内环境问题有着共同的科学认识有助于区域合作(Rice,2014;Mancheva,2018),而缺乏共识,以及国家之间的不信任会阻碍环境治理合作(Komori, 2010)。Wong(2010)指出环境意识、知识的薄弱限制了非政府行动者的环境参与,成为影响区域环境治理实施的重要阻力。

总体上,这些因素对区域环境治理中的不同参与者的影响存在差异,国家或地方的政府主体参与环境合作、实施环境治理受经济和政治因素的影响更大,而社会文化因素对社会参与者的影响更为显著。

2.2.2 区域环境治理的协调方式 伴随区域变化,国家权威发生尺度调整(Benson,2010;Reed et al.,2010)。在此过程中,越来越多的市场、公民社会等利益相关者与政府机构协调或直接参与区域层面环境问题的管理,成为环境治理转变的主要特征之一(Liverman, 2004;Armitage et al., 2012)。因此,不同行动者之间的相互协调尤为重要,主要通过三种方式进行:

1)国家政府自上而下的协调

在应对区域环境挑战时,国家政府是跨界环境政策制定和实施的关键纽带。区域机构和地方政府的行动能力在很大程度上受到国家政府的环境标准、治理策略形式和方向等方面的影响(Rien et al.,2013;De Laurentis,2020)。同时,国家政府对地方政府的支持可以促进环境治理政策的执行(But‐terfield et al.,2017;Liu et al.,2019)。

有关跨国环境安排方面,也需要民族国家之间的合作,国家间通过协商达成集体性决策,在国家内部自上而下地执行。波罗的海的地区战略是在欧盟的基础上与另外两个非欧盟国家共同完成的,旨在促进该地区各国的深入合作,应对波罗的海的生态环境退化问题,国家内部的环境政策执行仍由国家政府主导(Stead,2014)。而东盟内部关于环境挑战的区域合作是由精英驱动的自上而下的模式,基于东盟合作框架由国家政府主导推进的环境策略(Elliott,2012)。

2)地方行动者自下而上的协调

区域环境治理中的地方行动者包括地方政府、企业、社会行动者等核心相关利益者。在国家政府的责任和权力转移过程中,地方政府被赋予更多的自主权和一定的决策权,地方的非政府主体也被纳入到环境治理中。地方行动者依靠自我协调的方式,提高局部控制能力,促进跨尺度的纵向协调和跨社会领域的横向协调,自下而上地影响国家的环境治理。

地方政府比国家政府对地方情况和条件更熟悉,能够制定最符合其特定经济、社会、文化和地理条件的政策和方案,对国家政策和措施进行补充(Melica et al.,2018)。地方社区往往比国家政府更灵活,可以充当先驱者和议程制定者,影响其他城市和国家一级政策的发展(Schreurs,2010)。同时,地方的非政府行动者在区域环境治理中的作用也日益凸显。如Higgins 等(2008)基于澳大利亚维多利亚州的案例发现,农民参与者在农业环境治理中发挥着越来越重要的作用,农民采用的更严格标准和农村实践解决了区域层面的环境问题,并且提高了该地区在国家和国际市场上的环境话语权,帮助政府弥补环境供应方面的缺口。而英国的伙伴关系是由地方一级政府自建,地方的企业、研究组织和公共机构是治理核心,实施几年后受到国家部门的重视,作为国家政策的重要治理机制,获得了资金支持(Bauer et al.,2014a)。

3)自上而下和自下而上的互动

区域环境治理中不同参与者之间的协调不仅仅是以国家或地方为中心的单向协调,在一些案例中还表现为国家和地方的自上而下和自下而上的互动,通过建立正式和非正式协调机制补充单向协调机制的不足。如Miao 等(2017)发现长三角地区的气候行动是中央政策推动和地方利益的折射,反映区域环境治理是自上而下和自下而上的互动过程,在等级制管理背景下,地方政府执行中央政府气候计划和行动的同时,也具有一定的政策自主权,可选择性地将本地经验整合到国家决策中。波罗的海的案例研究表明,环境运动的跨国化过程是自上而下和自下而上互动的演变过程,表现为欧盟等宏观区域机构自上而下的协调,以及地方参与者自下而上的推动,由此促进波罗的海非政府组织间跨境合作的发展(Bostrom et al.,2015)。

2.2.3 区域环境治理的管理模式 区域治理理论的演进及其应用推动了区域环境治理管理模式的变化,呈现由等级治理(Hierarchical governance)向私人治理(Private governance)转变,再向网络治理(Network governance)转变的特征。在实践中,三种类型的混合组成促使区域环境治理安排更为丰富。

1)等级治理

等级治理是以政府为中心的管理模式,通过建立严格的等级层次结构,以命令和控制的方式来落实国家环境安排,具体措施如国家进行环境立法、制定环境标准、征收污染排放税等(Powell,1990)。中国的环境治理主要采用自上而下的协调方式,不同尺度的政府长期以来在制定和实施环境政策方面发挥主导作用(Pow et al.,2015)。

针对跨界区域治理,最常用的等级策略是通过自上而下的立法和授权过程,建立一个区域机构,旨在加强国家政府的控制力(Chien et al., 2018)。例如,中国的黄河水利委员会和长江水利委员会是水利部派出的流域管理机构,代表水利部行使所在流域内的水行政主管职责;美国联邦政府成立的田纳西河谷管理局,旨在管理田纳西河流域的防洪、土壤保持和造林工作。一些研究也分析了区域机构的领导和协调作用,认为区域机构比国家政府更具灵活性,通过部署区域治理策略、与地方政府相互协调,能促进政策措施的有效执行,补充国家政府在区域层级的作用,增强国家权威(Lee et al.,2018)。

2)私人治理

在新自由主义背景下,环境治理由起初以基于法律和经济手段的公共法规为主导,正朝着私人行动者和市场作用不断扩大的方向发展(Vatn,2018)。学者认为这种趋势将提高环境治理决策和执行的效率,也将减轻政府财政负担(Barnes-Dabban et al.,2018)。因此,各种非国家参与者(例如,公众、非政府组织和企业)在区域环境治理领域的作用引起学术界的关注。

非政府行动者通过私人治理、公私伙伴关系、混合治理等方式在区域环境可持续性方面进行合作,丰富传统的治理模式。在权威机构薄弱(或没有)的情况下,具有丰富专业知识和足够能力的个人发起并建立促进区域环境可持续性合作的平台,为利益相关者提供有用信息和实践。例如,在东亚建立的三个非政府组织“亚太清洁空气伙伴关系”科学小组、公共环境研究中心和“东亚能源转型与民主”研究小组,为东亚地区的跨界空气污染、绿色产业升级以及能源问题提供了基于科学的解决方案、专业知识以及实践经验,并且与本地和国外的非政府组织建立了广泛的合作伙伴关系(Otsuka et al.,2020)。

公众认识的提高促进了一系列政策的建立以支持和保障非政府行动者参与环境政策决策和执行中,非政府、非盈利组织的建立提供了一个独立的平台和网络,促进区域交流经验、意见和想法等,让更多的非政府行动者参与其中(Kapaciauskaite,2011)。东非的区域环境治理表明,区域治理不一定要以市场为导向或以国家为中心,公民社会组织可以在服务提供和政策建议方面发挥一定的作用(Godsäter,2013)。

3)网络化治理

Sørensen 等(2005)的研究将网络治理定义为“相互依赖但相对自治的参与者”之间的一种协调模式。区域环境治理的网络化模式体现为国家权力在三个方向上的重新调整。国家权力向上转移是将责任向超国家或国际机构重新分配,例如,建立了许多环境方面的国际机构和政府间组织;横向的转移表现为国家权力分散给其他非政府行动者,这不仅发生在国家内部,也发生在国际层面;国家政府通过政治改革,将权力下放给其他级别的政府。由此,国家权力在这三个方向的重新调整建立起一个网络化的治理模式,促进了与环境保护有关的更广泛行动者的参与,推动了新的网络的建立以及网络之间的更大互动(Bauer et al.,2014a)。这也表明,网络治理最主要的特征是不同级别政府和多样化的非政府行动者在其中发挥重要作用。近几十年来,波罗的海地区国家政府的权威和合法性呈现向其他政府层面和行为者扩散的趋势,推动了区域环境治理在空间尺度上的“向上”和“侧向”变化,促进了新的行动者联盟、政策重点和协作计划的发展(Stead,2014)。加拿大和英国的区域适应伙伴关系的建立也主要依赖不同社会领域和各级政府之间的网络治理,Bauer等(2014a)研究发现这一治理方法并不是模糊或破坏政府作用,而是通过多层次的互动来补充甚至稳定政府的权威。

网络治理既考虑了决策的科学性和有效性,还增强了民主参与。Schulz等(2018)对瑞士森林政策网络结构的研究发现,虽然其政策制定依赖于一小群经验丰富的专家,但治理网络中也纳入了更多的环境非政府组织,以提高对政策改革的接受度。

2.3 区域环境治理效应

2.3.1 资源整合、环境保护 政府或组织在环境领域建立区域层面的协调与合作,旨在减轻或适应特定的环境问题,克服负面的外部性挑战,实现互惠互利。因此,环境治理的有效性是区域环境治理研究的重要主题之一。许多研究探究了区域尺度的环境治理是否能够整合区域资源,有效地改善环境(Bauer et al.,2014b;Li et al.,2020)。

Gruby(2017)将区域环境治理定义为建立新的区域和调动不同资源以支持当地环境保护议程的政治工具。Li等(2020)论证了区域作用者如何动员区域内各种资源和要素,整合区域环境治理力量,增强环境保护实力,以克服全球或国家层级治理的不足以及地方作用者的能力不足等困难。但也有研究指出,环境治理体系的横向和纵向之间缺乏相互协调、地方政府的环境责任不明确等问题会影响区域间环境合作,降低环境治理的有效性(Richerzhagen et al.,2008;Li et al.,2020)。

部分研究认为区域治理作为全球治理的重要补充部分,有效的区域环境治理将促进全球环境问题的缓解(Galarraga et al.,2011;Kacowicz,2018)。例如,Bauer等(2014b)基于加拿大和英国合作计划的对比分析发现,政府、企业和民间社会行为者组成的涉及多个部门、多个领域的区域合作伙伴关系有助于促进气候适应政策的创新,指导全球环境活动。

2.3.2 产业布局、经济发展 环境治理对产业布局、社会经济发展的影响也是重要的议题。国际学者对于这一问题的研究始于20 世纪80 年代,就环境规制的差异如何影响产业空间分布,以及环境管制力度的增强是否会阻碍经济发展开展了大量的理论探究和实证分析。针对区域尺度环境治理的影响,学者也开展了一系列研究(Schreurs, 2013;Tritsch et al., 2016; Shen et al., 2017; Wu et al.,2019),实质上是从区域环境治理的视角,分析区域经济发展变化过程和机制,探究可持续发展路径。

一部分研究论证了著名的“污染避难所”假说,该假说认为环境规制的强弱是产业区位变动的重要原因,环境规制驱动高污染企业转移到环境规制宽松的区域,弱环境规制的发展中国家成为发达国家污染产业的“避难所”(Walter et al., 1979)。如Shen 等(2017)对广东省内污染型产业的研究,认为珠三角地区的环境标准低于发达国家以及区域内部的环境规制存在差异,使得珠三角地区成为发达国家污染产业的避难所,随着珠三角地区环境规制加强,污染产业又向非珠三角地区和内陆其他省份转移;Wu 等(2019)对长三角地区的案例分析也得出了类似的结论,污染排放控制和地方政府的监督重塑了该地区污染密集型产业分布,表现为核心地区污染密集型产业的扩张有所抑制,外围地区污染产业迅速增加。

部分学者支持“波特假说”,认为合理的环境规制能够促进企业技术创新,抵消环境规制提升产生的成本,提高生产率和国家竞争力(Porter et al.,1995)。例如,Wu等(2019)基于长三角地区的案例研究发现,技术密集型污染产业的企业会通过创新、产业升级以符合新的环境法规,增强本地优势;Tritsch等(2016)也发现,环境治理促进亚马逊地区库兹涅茨曲线的出现,有效地控制了亚马逊森林砍伐,同时也扩大了大规模商品农业以支持社会经济发展。总的来说,加强区域环境治理,统一区域内部环境标准,有助于改善贸易关系以及限制污染产业向环境标准较低的地区转移(Schreurs,2013)。

2.3.3 区域合作、全球影响力 环境治理合作作为区域合作的一种形式,不仅促进了区域层面环境治理的实施,还加深了区域各机构在经济、政治等方面的组织和安排,促进区域发展(Balsiger et al.,2012)。Cihelkova 等(2012)基于北美自由贸易协定(NAFTA)的分析指出,含有环境保护方面合作条款的区域协定效果更好,这种区域一体化不仅解决了环境问题,还解决了其他可能影响人类生活和工作环境的问题。

区域环境治理也是全球环境治理的重要补充,实施有效的区域环境治理有助于在区域尺度更好地应对环境问题,提升区域在全球的影响力。例如,Gruby(2017)研究认为密克罗尼西亚的环境治理不仅促进了与其他国家的横向合作,还加深了全球-本地的纵向联系,获得了全球性的认可,提升了全球影响力;Hochstetler 等(2019)通过分析南南环境合作对全球环境治理的影响,指出巴西在全球环境治理中具有较高的影响力,部分合作有效减缓了环境退化,为全球环境做出了积极贡献,但部分项目促进了化石燃料的生产和使用,产生了不利的环境影响。

3 对粤港澳大湾区环境治理的研究启示

3.1 粤港澳大湾区环境治理的独特性

经历了自改革开放以来40多年的快速发展,包括珠江三角洲9 个城市和香港、澳门2 个特别行政区的粤港澳地区已从国家农业区,发展为传统世界工厂,再向以知识经济为主的世界级大湾区发展转变(许学强等,2009;Bie et al.,2016;许志桦等,2019),其社会、经济的快速发展对区域内生态环境及治理提出了更高的要求。粤港澳大湾区是在一个国家内两种不同的政治制度中建立的,处于国家尺度之下、跨越行政边界的区域,这一独特性使得粤港澳大湾区的环境治理无法直接借鉴欧盟——跨国家行政区域的治理框架。并且,珠江三角洲与港、澳特区之间在经济模式、法律体系等领域存在显著差异,区域内的环境治理面临巨大的挑战。当前,生态文明已被纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,是这一时期实施环境保护的重要理论依据。在此背景下,区域环境治理合作成为粤港澳大湾区协调发展的必然趋势。

3.2 粤港澳大湾区环境治理研究的重点

自20 世纪90 年代以来,推进可持续发展成为区域治理中的新问题,西方区域环境治理研究取得了较大的进展,对开展中国区域环境治理研究具有重要的启示。环境变化应对与城市化和都市、区域的特定背景有关,了解在特定的城市、区域背景下,环境治理是如何形成的以及产生什么效果,已成为当前区域环境治理研究的重要趋势(Bulkeley et al.,2013)。环境治理不是一成不变的,而是根据不同城市、区域环境下的实施条件发生相应变化,因此,有必要将更多的城市区域纳入研究范围,以丰富区域环境治理理论(Castán,2020)。

综上,粤港澳大湾区环境治理研究应重点关注以下4个方面。

1)研究粤港澳大湾区环境治理的组织框架。现阶段,中国的环境治理以政府为中心,采用自上而下的协调方式,企业、公众、社会组织等非政府主体的环境治理实践主要依赖政府。在粤港澳大湾区特殊背景下,需要构建一个怎样的区域机构来组织区域环境政策的制定和实施,采用何种的协调方式和管理模式,减少三地跨界合作障碍,以及协调参与环境治理中的不同利益相关者,是粤港澳大湾区环境治理研究的重要议题之一,有待后续进一步研究。本研究认为以中央政府为主导,粤港澳三地政府共同参与的区域机构可以作为粤港澳大湾区环境治理的核心。同时,不同层级政府应在环境政策决策和实施的过程中,为专家、学者、公众、环境组织等多主体的参与提供支持,以发挥非政府行动者的智力支持和社会监督作用。

2)研究粤港澳大湾区政府实施环境治理的地域因素。在西方发达国家,社会文化因素对其区域环境治理的影响更为显著,尤其是非政府组织(NGOs)的推动作用。在城市化和全球化的背景下,未来可探究由政府主导的粤港澳大湾区政府间合作治理环境、共同实施环境策略的动机,以揭示政府的能动性如何嵌入中国特定的制度、经济和社会文化环境之中。经济因素如经济转型、产业升级、经济全球化等;政治因素如环境政策、产业政策、考核机制、政府态度等;社会文化因素如环境认知、公民素质、媒体力量等有待深入分析。

3)研究粤港澳大湾区环境治理的可持续发展效益。在40多年的快速发展过程中,粤港澳大湾区的环境治理是否有效地整合了区域资源,进一步改善区域环境;对经济发展、产业布局产生怎样的影响;是否显著地推动了粤港澳三地间的合作,提升了粤港澳大湾区在全球的影响力?这些都是粤港澳大湾区环境治理的重要问题。对其探究将有助于从环境治理的视角理解粤港澳大湾区乃至中国正在发生的发展转型和空间重构,寻找区域可持续发展路径。

4)探索有助于粤港澳大湾区环境治理促进区域发展的制度安排。在工业文明向生态文明转型的背景下,如何构建粤港澳大湾区方案,破解三地体制障碍,完善生态文明建设制度体系,也是粤港澳大湾区环境治理研究的重要议题之一。本研究认为中央政府应致力于协调广东省、港澳特区政府之间的相互作用,提升粤港澳大湾区内部的环境保护制度化程度,建立统一的区域环境管理条约、环境标准等。未来可通过研究粤港澳大湾区应对环境变化的作用机制,探索符合当前体制的、更加有效的区域发展政策,从环境治理的视角寻求有助于促进区域可持续发展的制度安排,实现经济发展和环境保护的平衡发展,为解决经济-环境矛盾、推动可持续发展提供地理学视角的政策依据。

4 结论

本文通过对西方区域环境治理研究的梳理,总结了该研究的核心进展,得到的主要结论为:

1) 区域环境治理致力于研究区域尺度环境治理理论进展、治理模式与影响效应,并探究有助于解决区域环境问题、促进区域发展的组织框架和作用机制。

2) 伴随着区域治理理论的三次演进,区域层面的环境治理也发生了巨大的变化,政府和非政府主体共同参与到应对区域尺度的环境问题之中,已成为环境治理转变的重要特征之一。

3) 政府和非政府主体的环境参与受到了经济、政治、社会等多重因素的影响,各主体之间采用了由国家政府或者地方行动者主导的方式进行相互协调,以更好地发挥环境治理的有效性。同时,区域治理理论的演进及其应用推动了区域环境治理管理模式的转变。

4) 特定地域条件下政府和非政府作用者的环境问题应对也对区域资源环境本身,以及经济、政治等多方面产生了重要影响。

区域环境治理的蓬勃发展与21世纪初以来为应对环境变化,跨行政区域的环境合作日益普遍有关。这也为地理学者认识区域发展提供了一个研究视角。对西方区域环境治理研究进展的梳理将有助于开展中国特色的“一国两制”政策背景下的粤港澳大湾区环境治理研究。未来有必要对粤港澳大湾区环境治理的组织框架、政府实施环境治理的地域因素、环境治理的可持续发展效益,以及促进区域发展的制度安排开展深入研究。这不仅能对目前国内区域环境治理研究不足进行补充,从而拓展地理学研究范畴,而且对认识中国深入发展以来面临的经济发展-环境保护矛盾和探索可持续发展政策具有重要的现实意义。