抢劫罪结果加重犯共同犯罪认定研究

2022-02-16王若思

王若思

内容提要:抢劫罪结果加重犯在世界范围内都被立法者规定为较重的刑罚。尽管学界诟病结果加重犯违背责任主义,但是结果加重犯仍然客观大量存在于各国刑事立法。可以从规范结果加重犯共同犯罪的认定的角度来减少结果加重犯的适用。以危险性本质说为背景,客观层面以先前行为理论限制共同犯罪人的作为义务来源,主观层面以共谋射程理论判断行为是否过限。通过在司法实务案例中的运用,上述理论对于规范抢劫罪结果加重犯的司法认定具有重要作用。

一、问题的提出

(一)学理对结果加重犯存在本身有质疑

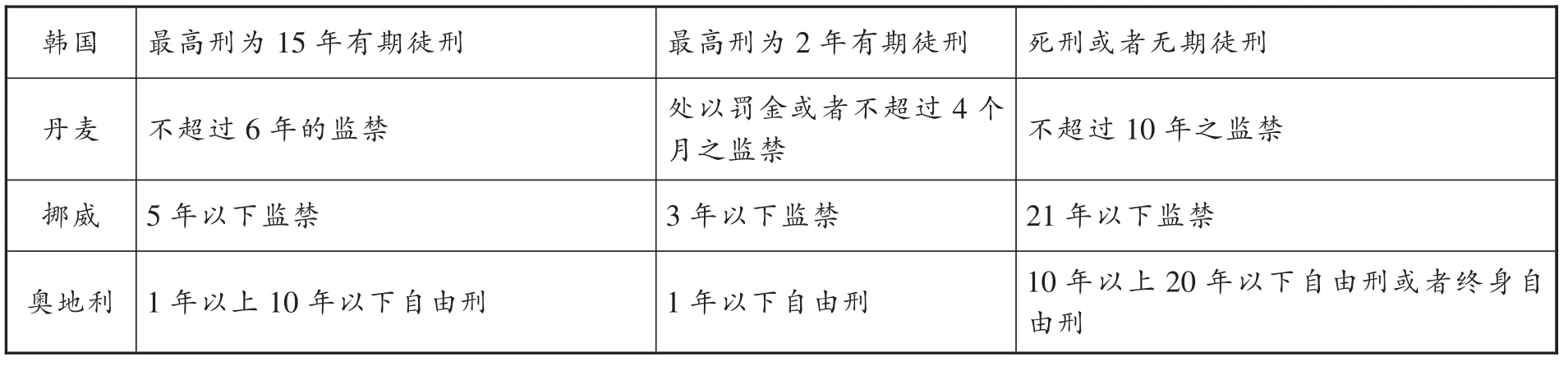

抢劫罪是既针对人身法益也针对财产法益的暴力型侵财犯罪。在抢劫罪实施过程中致人重伤和死亡的情形大量相伴发生。因而在很多国家的刑事立法中都规定了抢劫罪的结果加重犯,且抢劫罪的结果加重犯的刑罚高于基本犯和加重结果的刑罚之和,这是世界范围内的普遍现象。以抢劫致人死亡为例,如表1:

表1:各国刑法中抢劫致人死亡的刑罚规定

(续上表)

从表1中我们能看出,第一,抢劫罪的结果加重犯的刑罚在世界范围内都属于重刑,并且存在突破刑种,由有期自由刑向无期徒刑和死刑转化的趋势。上述九个国家中,保留死刑的国家分别是中国、日本、韩国、俄罗斯,除了俄罗斯以外,其余三个国家的最高刑均为死刑。第二,大多数国家抢劫致人死亡的刑罚要高于抢劫的基本犯与过失致人死亡的刑罚之和,具体来说,并不是结果加重犯的量刑一定就在基本犯和加重结果刑罚之和之上,而是结果加重犯的量刑范围能够超出基本犯和过失致人死亡的刑罚之和。因此可以说,抢劫罪结果加重犯的刑罚设置充分体现了结果加重犯刑罚之严苛。学理上诟病结果加重犯的关注点在于:一方面,立法为结果加重犯配置了较高的法定刑:而另一方面,多数刑事立法并未对行为人要对加重结果持有什么程度的罪责有规定,这就意味着无罪责的情形也有可能认定成立结果加重犯。此外,即便行为人对加重结果具有过失的罪责,为什么行为人要承担高于“基本犯+过失致人死亡罪”两罪或数罪并罚的刑罚?基于上述原因,结果加重犯一直被学界所诟病,例如有学者称结果加重犯为“这个时代令人愤怒的污点”,①Löffler观点,转引自许玉秀:《前行为保证人类型的生存权?——与结果加重犯比较》,载《台湾政法大学评论第50期》第150页,注释89。“天真得无以复加,是最不幸的理论之一”,②Binding观点,参见前引①,许玉秀文。“单看条文的本身,结果加重犯的规定应属违宪”。③黄荣坚:《刑法问题与利益思考》,中国人民大学出版社2009年版,第504页。

(二)司法对结果加重犯共同犯罪的认定无标准

即便学理上对结果加重犯本身正当性存在严重怀疑,然而我们需要正视的立法现实是,结果加重犯在法典中仍然客观存在,并且在司法中也被活跃适用。积极的刑法教义学研究理念应当是尊重刑法立法规范的前提下,探讨如何统一结果加重犯的认定标准,严格限定对结果加重犯的司法认定。笔者关注到在司法实践中,抢劫罪结果加重犯共同犯罪的认定标准不明,例如在以下案例中:

【案例一·江某喜、王某四抢劫案】④广东省江门市中级人民法院(2014)江中法刑二初字第8号刑事附带民事判决书,载中国裁判文书网,http://wenshu.court.gov.cn,2017年10月30日访问。被告人江某喜、王某四经预谋抢劫后,于2013年9月3日21时窜至广东省佛山市顺德一工业区寻找抢劫作案目标,在选定驾驶某某牌摩托车的被害人吴某某作为作案目标后,以去广东省中山市、江门市等地找朋友为由让被害人吴某某搭载他们。2013年9月4日凌晨30分许,被害人吴某某搭载被告人江某喜、王某四行至广东省江门市新会区某某电器厂门口空地时二被告人让被害人停车,车停后被告人江某喜立即用刀持续刺向被害人吴某某的腹、胸部等部位,后被告人王某四也持刀划割被害人的颈部及以上部位,被害人吴某某倒地无法反抗后,被告人王某四从被害人身上搜出一部黑色手机并伙同被告人江某喜推着被害人的摩托车逃离现场。经鉴定,被害人吴某某符合被他人用锐器袭击胸、腹部造成内脏破裂致失血性休克死亡。

法院经审理认为,被告人江某喜、王某四经事先预谋结伙抢劫他人财物,致一人死亡,其行为共同构成抢劫罪,二被告人共同分别持刀刺伤被害人致其死亡,均是犯罪行为的积极实施者,故本案不应区分主从犯。被告人江某喜是是累犯,应当从重处罚,依法判处死刑缓期二年执行,被告人王某四亦是抢劫杀人的积极实施者,依法判处其无期徒刑。

案例一中,法院在基本犯罪抢劫罪的范围内明确认定被告人江某喜、王某四成立共同正犯,然而对于抢劫致人死亡的加重结果,则采用分别表述的方式,没有明确认定二人成立抢劫罪结果加重犯的共犯。司法实务中的暧昧不明、欲语还休,根源在于学理上对于结果加重犯的共同犯罪能否成立还缺乏共同认识。

结果加重犯的共同犯罪问题,我国刑法学界的讨论存在两个问题。第一,将研究方向集中在结果加重犯的共同正犯问题,而对于狭义共犯问题研究甚少。有学者将结果加重犯的狭义共犯问题作为结果加重犯的认识错误问题讨论,以教唆者或者帮助者对加重结果是否具有过失来判定是否是狭义共犯。⑤马克昌主编:《犯罪通论》,武汉大学出版社2013年版,第605页。第二,对结果加重犯共同正犯理论的研究也是以能否成立共同过失犯罪为讨论基点,若肯定过失共同犯罪,则肯定结果加重犯的共同正犯,⑥参见张明楷:《刑法学》(第五版),法律出版社2016年版,第400页。若否定过失共同犯罪,则否定结果加重犯的共同正犯,对于各个行为人按照结果加重犯分别定罪,这也就是同时犯消解说。⑦参见周光权:《刑法总论》,中国人民大学出版社2007年版,第224页;陈家林:《结果加重犯的共同正犯浅论》,载《河北法学》2006年第12期;陈家林:《外国刑法通论》,中国人民公安大学出版社2009年版,第560页。不过也有少数学者从结果加重犯的特殊犯罪构造出发,认识到了结果加重犯与普通结果犯的不同,在否认过失共同犯罪的基调下,却全面肯定结果加重犯共同正犯的成立。⑧参见陈兴良:《共同犯罪论》(第三版),中国人民大学出版社2017年版,第381页。由此可见,我国理论界对结果加重犯共同犯罪的认定莫衷一是,基本理论问题尚未厘清,更何况认定标准的构建。

为了解决结果加重犯的共同犯罪的认定,上述两个问题是不能回避的,而笔者认为这两个问题也能够为我们解决结果加重犯共同犯罪的认定问题提供指引。具体来说,上述第一个问题,指引我们首先要理清结果加重犯共同犯罪的成立模式,并从中提炼出具有意义的讨论模型。上述第二个问题,需要我们思考过失共同正犯理论与结果加重犯共同犯罪的关系。以下,本文对上述两个问题展开探讨,之后尝试构建结果加重犯共同犯罪的认定规则,并在抢劫罪结果加重犯共同犯罪的认定中予以适用。

二、基本理论问题的厘清

(一)讨论模型的框定

当前对结果加重犯共同犯罪的研究还缺少对狭义共犯的研究。笔者认为, 应当区分行为人参与正犯的犯罪行为是全程参与还是半程参与,以及参与的形式是实行犯还是狭义共犯(以狭义共犯必须故意实施为前提⑨我国通说认为,教唆和帮助是在故意心理支配下的行为,指有意识指使或协助他人实施犯罪。教唆犯和帮助犯不可能由过失构成。参见王世洲:《现代刑法学(总论)》,北京大学出版社2011年版,第262页;陈兴良:《规范刑法学》(第四版),中国人民大学出版社2017年版,第225页;高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第九版),北京大学出版社、高等教育出版社2019年版,第162页。),将上述元素进行不同组合,便衍生出多种可能构成结果加重犯共同犯罪的类型,如表2:

表2:结果加重犯共同犯罪类型

表2中行为人A系完整实行结果加重犯的正犯,其对加重结果可能是故意也可能是过失的责任,行为人B是全程参与或者部分参与了行为人A的犯罪的人。其中类型1/2/3/4,是行为人B作为实行犯全程参与了行为人A的犯罪活动。类型5/6/7/8是行为人B作为实行犯部分参与了行为人A的犯罪活动,类型9是行为人B作为教唆犯或者帮助犯全程参与了行为人A的犯罪活动,类型10/11/12是行为人B以不同形态全程参与了行为人A的犯罪活动,类型13/14,是行为人B作为狭义共犯分别只参与了行为人A犯罪的基本行为部分或者加重结果部分。此表中14个组合形态的罗列,只是理论上的可能构成,未必在现实中能有实际案例发生与之对应,但是作为一种逻辑上的范围设定是周全的。⑩德国学者Oehler在讨论结果加重犯的狭义共犯时,列出了这样一组供讨论模型,即行为人C只实施了基本犯罪,行为人D以狭义共犯的形式参与了行为人C的基本犯罪,但是由于行为人D的过失引发了加重结果。对于这种类型,Oehler认为C非结果加重犯,而D单独成立结果加重犯。并且由于D在基本犯罪当中属于从犯,故应当减轻处罚。Oehler,Das erfolgsqualizierte Delikt und Die Teilnahme an ihm,GS1954,37.转引自蔡蕙芳:《结果加重犯之共犯问题》,载《月旦法学杂志》第118期。对于这种结果加重犯的狭义共犯的讨论,笔者认为可将其按照本文上述表格的类型5来处理,其与类型5的区别就在于,行为人D不是基本犯罪的实行犯,而是基本犯罪的教唆犯或者帮助犯,如果根据单一的共犯体系,那么Oehler和本文所举的类型5是一致的,如果按照二元的共犯体系,区分实行犯和狭义共犯,本文同样认为,无论C是直接参与实行,还是提供了教唆和帮助,都是参与了基本犯罪,这一点不能否认,故对此案例的讨论方式将与本文表中所列的类型5一致,不做另外讨论。并且,本文的结论也与上述学者观点不一致,留待后文展开。不过在对结果加重犯共同犯罪进行讨论时,上述14种类型未必全部都具有讨论的必要,应当对这个范围予以缩小,以便于切中问题的要害。

笔者认为,第一,目前通说观点认为,结果加重犯的本质在于基本行为创设的类型性危险,所以,结果加重犯的核心在于考察基本行为。结果加重犯的共同犯罪至少是行为人共同参与了基本行为,否则,仅仅在加重结果部分以故意或者过失的形式参与进来,仅仅就加重结果部分成立共同犯罪或者单独犯罪,不能认定为结果加重犯的共同犯罪。因此需要排除的组合类型是第6组、第8组、第14组。第二,根据我国通说,只有故意才能构成共同犯罪,故意和过失之间因为缺少意思联络可能性,不能构成共同犯罪,因而排除第3组、第4组、第7组。这样还剩下以下8组,见表3:

表3:限缩的结果加重犯共同犯罪的讨论类型

采取“举轻以明重”的讨论逻辑,第5组半程实行犯,行为人B只在基本行为部分参与了实行,对于加重结果主观上没有预见,客观上并未参与实施;而第1组、第2组、第12组中行为人对于加重结果均有具体加功,相比之下第5组中的行为人B其犯罪参与程度更为轻微。同理,第13组中的行为人B相对于第9组、第10组、第11组中的行为人B,其只参与了基本犯罪,故其犯罪参与程度也最为轻微。故本文拟以第5组和第13组为例,分别讨论行为人B作为基本犯罪的共同正犯,或者作为基本犯罪的狭义共犯,在行为人A的行为引发加重结果的情况下,尽管未参与加重结果的具体引发,能否进行结果加重犯共同犯罪的归责。如果得出了肯定结论,那么上述8组组合形态均能够成立结果加重犯的共同犯罪。应该说,对14组可能的结果加重犯共同犯罪成立组合的“瘦身”,能够为接下来的讨论聚焦关键问题。

(二)过失共同犯罪理论与结果加重犯共同犯罪理论的关系

1.过失共同正犯在我国刑法体系中不宜成立

我国《刑法》第二十五条明确规定,二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处,应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。法条中明文规定不成立过失共同犯罪。因而,我国学界通说反对过失共同正犯成立,“构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪故意”。⑪参见前引⑨,高铭暄、马克昌书,第162页。

但是有学者提出肯定过失共同正犯的观点。理由在于:第一,共同过失犯罪是作为客观存在的犯罪现象,是现实存在,不能被刑法的规定所局限,法条没有规定过失共同犯罪,是立法的缺陷,应当通过理论的研究改善这种现象。⑫参见童德华:《共同过失犯初论》,载《法律科学》2002年第2期;林亚刚:《论共同过失正犯及刑事责任的实现(上)》,载《江西公安专科学报》2001年第2期。第二,不承认过失共同正犯无法解决司法实践中的具体问题,例如在生产作业中的责任事故,职务业务活动中的责任事故,如果不按照共同过失犯罪认定,将不能准确定性。⑬参见高慧:《一起过失致人重伤案引发的思考》,载《中国刑事法杂志》2011年第2期;侯国云:《过失犯罪论》,人民出版社1993年版,第164页。又如在类似于枪法比赛的场合,甲和乙同时向丙射击,客观上无法分辨是谁的子弹射中了丙,无法分别按照过失定罪,只有认定共同过失犯罪才能正确评价二者的行为。⑭参见前引⑥,张明楷书,第400页。第三,我国《刑法》第二十五条并没有否认过失共同犯罪,有学者主张区别“过失共同犯罪”和“共同过失犯罪”⑮冯军教授认为,我国《刑法》第二十五条否定的是共同过失犯罪,而不是过失共同犯罪。“过失共同犯罪”是指二人以上负有防止结果发生的共同注意义务,由于全体行为人共同的不注意,以致发生结果的一种共同犯罪形态,且这种犯罪形态仅限于过失共同正犯;“共同过失犯罪”是指二人以上的过失行为共同造成了一个结果,但是各行为人之间不存在共同注意义务和违反共同注意义务的心情。参见冯军:《论过失共同犯罪》,载《西原先生古稀祝贺文集》,中国法律出版社、成文堂1997年版,第165页。,我国《刑法》否定的只是共同过失犯罪,而非过失共同犯罪;也有学者认为刑法第二十五条第一款规定的共同犯罪仅仅指狭义共犯,只是否认了过失的教唆犯和帮助犯,而第二款说明对过失共同犯罪采用单一正犯体系,均按照正犯处罚。⑯参见前引⑥,张明楷书,第400页。

笔者反对上述观点,认为过失共同正犯在我国的刑法体系内不宜成立。理由如下:第一,我国《刑法》规范已经明确否认过失共同正犯。我国《刑法》第二十五条的规定,对于共同过失的犯罪应当分别定罪处罚。这实际上是将行为人的共同过失行为按照同时犯分别予以处罚。日本刑法学之所以肯定过失共同正犯,是因为其刑法总则关于共犯的规定并未排斥过失共同正犯。《日本刑法典》第60条规定,二人以上共同实行犯罪的,都是正犯。这样的规范规定为成立过失共同犯罪留有可能性,然而我国的刑法规范并没有成立过失共同犯罪的余地。张明楷教授曾正确指出:“因为没有‘学者之意高出法律之意’的道理,意欲一部法律绝对明确、绝无疏漏、绝无争议,只不过是幻想而已。既然如此,与其动辄批判刑法,不如反复解释刑法。”⑰张明楷:《刑法的基本立场》,中国法制出版社2002年版,第2页。所以,当刑法典明确规定二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪认定,那么,对于这种犯罪现象就应该用其他途径来解释。

第二,我国学者所主张的区别“过失共同犯罪”和“共同过失犯罪”的措辞,区分标准是是否具有共同注意义务或者共同注意心情。笔者认为,是否具有共同注意义务的判断过于主观,是可灵活掌握的标准,无法对过失共同犯罪和共同过失犯罪予以区分。并且更重要的是,我国《刑法》规范中的习惯就是采取“共同故意犯罪”或者“共同过失犯罪”的措辞,即便采用“故意共同犯罪”或者“过失共同犯罪”,“故意”“过失”“共同”均为“犯罪”的定语,定语之间排列顺序的不同不能影响整体含义,因而这种对“过失共同犯罪”和“共同过失犯罪”措辞的区分,不符合语言习惯。

第三,司法实践中否认过失共同犯罪,不会影响公正审理。肯定说的学者举例,枪法比赛案之中,甲和乙同时向丙射击,如果不能确认每个行为人与加重结果之间的因果关系,那么对甲和乙就无法追责。⑱参见前引⑥,张明楷书,第400页。对此笔者认为,既然法条已经明文否定过失共同犯罪,那么对这种犯罪现象或者是按照同时犯处理,或者不作为犯罪处理。过失犯罪相较于故意犯罪的主观罪责要轻微,必须确认各个行为人的行为与侵害结果之间的因果关联,才可以对行为人发动刑罚。例如,在枪法比赛案中,能够确认的是被害人的死与行为人的枪法比赛有因果关系,并且甲和乙在主观上对于危害后果的发生都具有预见可能性,那么,此时对二者以过失致人死亡罪分别定罪处罚,并不会出现处罚不公,轻纵犯罪的问题。当然如果在其他情形下,无法证明多个行为人的行为与结果之间的关系,那么就按照无罪处理。只要遵循立法的刑事政策选择,自然就不会存在定性不准的问题。

第四,犯罪共同说能够更好地解释共同犯罪的共同性,这种共同是行为构成要件上的共同,而不是自然行为之间的共同,是规范的共同,而不只是事实的共同。正如有学者所言,如果行为人缺乏对共同犯罪的认识,就不具有共犯所要求的内在一致性,⑲马克昌:《比较刑法原理——外国刑法学总论》,武汉大学出版社2002年版,第591页。就不符合定罪的主客观相统一原则的,因而在立场上笔者是赞同犯罪共同说的。而对于共同过失犯罪,由于各个行为人之间没有共同的犯罪故意,没有共同的意欲,即便其行为共同造成了某个结果,仍然应该对行为人分别定罪,这就是共同过失犯罪的分别定罪原则。在这样的思路下,对于一方故意犯罪一方过失犯罪,也自然不能成立共同犯罪,并且在教唆、帮助、组织犯罪时也只能是故意而为之,⑳参见前引⑨,陈兴良书,第225页。这样的结论在体系上是正确的。

故本文认为,过失共同正犯在我国《刑法》体系中不宜成立。

2.过失共同正犯与结果加重犯的共犯无连带关系

笔者认为,过失共同正犯与结果加重犯的共犯并无连带关系。第一,如上文所举,过失共同犯罪与结果加重犯的共犯成立与否有四种组合关系,即便认可过失共同犯罪,也有可能否认结果加重犯的共犯,即便不承认过失共同犯罪,也有可能承认结果加重犯的共犯,因而过失共同正犯与结果加重犯的共犯成立与否并无连带关系。第二,传统思路是将结果加重犯与过失共同犯罪能否成立予以“连带”考察,这个观点是从结果加重犯本质论中“复合形态论”出发,将结果加重犯拆分为“故意+过失”的结合体,需要行为人在基本犯和加重结果两个部分均构成结果加重犯才能认定成立共同犯罪,在加重结果的部分,是否成立共犯,直接受到共同过失犯罪理论的影响。显然,复合形态论不能够准确揭示结果加重犯的本质。德国学者Oehler指出,过失犯能否成立共同正犯与结果加重犯能否成立共犯是两个不同的问题。在纯正的结果加重犯的场合,即故意+过失的情形下,正犯最先实施的是故意犯罪行为,这使得它与过失犯的共同正犯有所区别,基本行为中的共同正犯关系延伸到共同过失引起的加重结果上,所有的基本行为的共同正犯对加重结果负同等责任,不需要新的行为出现,因而不成立过失犯的同时犯。㉑Vgl.Oehler,Das erfolgsqualifizierte Delikt und Die Teilnahme an ihm,GS1954,37.参见前引⑩,蔡惠芳文。Oehler教授的观点更加接近危险性的本质论,运用危险性的本质论能够更好理解结果加重犯的共同犯罪问题。对此的论述将在下面展开。

三、结果加重犯共同犯罪认定规则的构建

(一)向危险性本质说的回归

结果加重犯的本质论经历了从单一形态论到复合形态论到危险性理论的发展过程。早期德国刑法理论界和日本的判例中都体现这样的观点。复合形态论相比于单一形态论更加符合现代责任主义的要求,但是复合形态论否认了结果加重犯作为一罪的基本形态,同时根据复合形态论,想在存在论层面为结果加重犯成立共同正犯寻找现实依托是很艰难的。

最为契合结果加重犯本质的是危险性理论,危险性理论的核心在于,加重结果是由基本行为所蕴含的类型性风险所引发。如果基本行为不蕴含类型性风险,那么,即便基本行为引发了加重结果,也并非因基本行为蕴含了高概率的引发加重结果的风险,而是因为其他因素,这种情况下就不能把加重结果归责于基本行为。故而,认识结果加重犯的共同犯罪问题,并不是基本犯罪的共犯和加重结果共犯的简单相加,结果加重犯是单一罪名,是单一的犯罪构成,而不是二罪的复合。考察结果加重犯的共同犯罪问题,应当考察数行为人是否共同创设了类型性的危险。基于从危险性本质论出发的观点,笔者尝试对结果加重犯共同犯罪的成立设立客观和主观的认定规则。

(二)客观层面:以先前行为理论限制义务来源

当行为人A与B共同实行了基本行为,或者B仅仅参与了A的基本行为,而产生加重结果,此时,行为人B应否为加重结果,同A一并构成结果加重犯的共同犯罪?其客观方面应如何确定为共同犯罪行为,就是需要探讨的问题。

根据危险性理论,行为人B参与了基本犯罪,只要其与行为人A共同实施了具有发生类型性危险的基本行为,即便对于加重结果,行为人B没有具体作为,只要行为人B具有过失,也可以认定其构成结果加重犯的共犯。而对于共同客观行为的基础,危险性理论的学者观点可大致分为两类:第一类是要求行为人B要和行为人A共同实施蕴含有高度危险发生可能性的基本行为。例如大塚仁认为,客观上共同犯罪的行为基础在于,结果加重犯的基本犯罪是现代社会严重损害法益的犯罪,并且基本犯罪具有引发加重结果的高度危险性。㉒参见[日]大塚仁:《犯罪论的基本问题》,冯军译,中国人民公安大学出版社1993年版,第254-255页。第二类是无论共同实行的基本行为是否具有引发加重结果发生的高度类型性危险性,只要默认加重结果发生的,也应当认定为违反了客观注意义务。例如丸山雅夫认为,无论基本行为是否蕴含固有危险,只要发生了加重结果,就是共同犯罪。㉓[日]丸山雅夫:《结果的加重犯论》,株式会社成文堂1990年版,第230页。对于上述是否共同实施具有类型性危险基本行为的争论,笔者认同第一类观点。因为根据危险性说,结果加重犯的本质就在于行为人实施了具有引发严重后果危险的基本行为;当行为人并没有共同实施具有高度危险的基本行为,只是其中部分行为人的行为引发了加重结果,那应当以基本犯罪的共犯和某个人的过失犯罪来处置。

通过以上讨论我们认为,成立结果加重犯的共同犯罪,需要行为人共同实施具有类型性危险的基本犯罪行为。接下来需要明确的问题是,在并未对加重结果予以具体加功的情形下,为何要将加重结果归责于行为人。在本文的讨论模型第5组和第13组中,行为人A实施了基本行为并引发加重结果,而行为人B在客观上只是共同实行了基本行为,或者对A的基本行为予以了教唆或者帮助,其对行为人A引发的加重结果并未予以参与。在这种情况下能否认定行为人B也要负结果加重犯的共同责任?对于这种类型,学界尚无探讨。

笔者认为,可以引入不作为理论来解释行为人B的客观实行行为性。对于加重结果的发生,是行为人B的不作为与行为人A的作为,共同促成。也就是说,行为人A与B,共同实施了蕴含类型风险的基本行为,相对于加重结果,基本行为已然是先前行为,只要行为人B没有履行避免结果发生的义务,就将加重结果以共犯形式归责于他。而此处追究共犯人的责任必须以其负有作为义务为前提。

结果加重犯是特殊的犯罪构成,对于实施基本行为的人,其是否产生作为义务应另当别论。这里可以借用先前行为理论。先前行为对法益具有危险性,对于先前行为性质的认定,有因果关系说和义务违反说。因果关系说认为,只要行为人的先前行为对某种法益具有紧迫逼近的危险,那么,该行为人就有避免结果发生的义务,因此对先前行为不应当限定为违法行为。而义务违反说,则将先前行为限定在违法行为,认为行为人本身行为是合法的情况下,就不可能基于其合法的防卫行为承担保证人义务。彻底贯彻因果关系理论,会使得处罚范围过广。然而在结果加重犯的情形下,一旦共同实施了基本行为,即具有了违法性,因而也就不存在关于先前行为性质的争论,进而基本犯共犯的行为人,实施具有类型性风险的基本行为的同时,也就实施了先前行为。在实施先前行为之后,相对于下一阶段即将引发的加重结果部分,彼此具有了监督的义务,实行犯之间以及实行犯和帮助犯之间是平级的监督义务,教唆犯和实行犯之间是上下级的监督与被监督关系。

综上,笔者认为,对于结果加重犯共同犯罪的客观层面的认定,根据危险性本质说,客观判断需要着眼于行为人是否共同实施了具有类型性危险的基本行为,如果实施了,即对后续的加重结果产生了防止结果发生的义务,可以认定以不作为的形式参与了共同的结果加重犯。

(三)主观层面:以共谋射程理论判断是否实行过限

在普通的共同犯罪中,实行过限的认定和共同犯罪的成立是一体两面的问题。㉔何荣功:《共同犯罪中实行过限的理解与认定》,载赵秉志主编:《中国刑法典型案例研究》(第1卷),北京大学出版社2008年版,第359页。如果是实行过限,自然不是共同犯罪;如果是共同犯罪,一定不是实行过限。共谋射程理论就是为判断行为是否实行过限而产生。

共谋射程理论判断的是行为是否是共同行为。该理论认为只有在引起结果的实行行为存在于行为开始之前的共谋射程范围内,行为人才对此成立共同犯罪。根据责任主义,行为人仅对自己行为引发的结果承担责任。㉕参见王昭武:《实行过限新论——以共谋射程理论为依据》,载《法商研究》2013年第3期。共谋射程理论实际上是在判断行为人共谋的犯罪计划与发生结果的匹配程度。当结果在犯罪计划之内,则非实行过限,当结果不在计划之内,则成立实行过限。这为判断共犯是否成立提供了标准。并且,运用共谋射程理论讨论行为人是否对未实际参与的加重结果负共犯责任时,无需区别共同正犯和狭义共犯,因为只要在基本行为发生前行为人之间具有共同商议犯罪计划和共同预谋的客观事实,那么共谋的射程便是客观存在的范围,不因为共犯人是否参与实行而有所改变。因而在解决共同正犯和狭义共犯两个问题时,其对策一致,没有必要区别处置。

结合共谋射程理论,笔者认为可以在此基础上进一步发展出“线段理论”,用于结果加重犯共同犯罪的判断。具体来说笔者认为,共谋的射程是一个“射线”,当非实行者明确为共谋的射线画下终点,将共谋的射线变为止于加重结果发生的“线段”,才能免去非实行者对加重结果的归责。这和共犯理论所提倡的共同意思主体说也是契合的,共同意思主体说要求各共犯人之间要有意思联络,在结果加重犯的情形下,需要判断的是行为人之间的意思联络是否及于加重结果。如果及于加重结果,那么最终结果就是在共同的实行意思支配下产生的共同结果,如果不及于加重结果,则实行者构成单独犯。当行为人共同商议实施具有类型性危险的基本行为时,只有在共谋的过程中切断对加重结果方面的意思联络,才能免去对加重结果的归责。例如,共谋的基本犯罪是实施抢劫罪,那么,抢劫罪侵犯的法益既包括人身利益也包括财产利益。只要行为人共谋抢劫的基本犯罪,其中一名行为人引发了致被害人伤亡的加重结果,未具体实行的行为人也需要对这个结果负责。然而根据本文所倡导的“线段理论”,如果未实行的参与者在共谋阶段或者实施基本犯罪阶段明确为“射程”设置端点,明确指出反对其他行为人造成更严重的后果,这就使得共谋范围由开放式的射线变为了“线段”。在这种情况下,应免去未实行者对加重结果发生的责任,反之,则要以结果加重犯的共同犯罪追究责任。

通过上述讨论,本文认为,结合危险性理论,结果加重犯共同犯罪的主观方面,需要运用共谋射程理论来判断行为人之间的意思联络是否及于加重结果。如果未参与到加重结果部分的行为人明确表示反对加重结果的发生,那么就使得共谋的射程范围“线段化”。在此时其他行为人如果坚持引发加重结果,不能对未实行的行为人予以归责。除此情况外,未实行的行为人均应被推定对加重结果具有过失,因加重结果在共谋的射程范围内,应当以结果加重犯的共同犯罪予以归责。

四、抢劫罪结果加重犯共同犯罪的具体认定

上文中笔者以危险性理论为背景,指出共同创设危险是结果加重犯共同犯罪的本质,并分别提出客观层面和主观层面的限定结果加重犯共同犯罪成立的判断标准。以下在抢劫罪的司法实践案例中予以适用,以检验本文理论的可操作性。

(一)共同创设危险是结果加重犯共犯的本质

【案例二·张某贵抢劫案】㉖陕西汉中市中级人民法院(2015)汉中刑二初字第00006号刑事判决书,载中国裁判文书网,http://wenshu.court.gov.cn,2017年8月2日访问。1996年12月11日,宋某伦邀约同乡被告人张某贵到汉中做生意,二人从成都出发于同月15日到达汉中。入住旅社后,宋某伦清理二人所带钱款已剩不多,遂产生抢劫出租车念头。次日,二人在吃饭时,宋某伦提出在汉中抢劫出租车司机财物,张某贵表示同意。饭后二人在汉中城区乘坐了一辆由被害人李某某(女,殁年29岁)驾驶的车牌号为陕FT0816的红色夏利出租车。当车行至勉县杭寨村时,宋某伦以上厕所为由让司机停车。停车后宋某伦趁李某某不备,双手卡住李某某的脖子将其往汽车后排推,张某贵则抓住李某某的围巾用力将其往后拉,二人合力将李某某推到后排座位上,因李某某反抗激烈,二人怕被过路人发现,宋某伦让张某贵在后排按住李某某的头部,自己去驾车。由于宋某伦没有驾车技术,车辆驶出路外,将路边行人汤某某(女,殁年27岁)撞死,汽车掉进路边排洪沟里,被害人李某某当场死亡,宋某伦撞成重伤,车辆被撞坏。事故发生后被告人张某贵爬出车外后从现场逃离。经鉴定,李某某系钝性外力致颅脑损伤死亡,汤某某系重度脑挫伤而死亡。

一审法院认为,二被告人使用暴力实施抢劫行为导致二人死亡,构成抢劫罪。指定辩护人提出被告人张某贵在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查,本案的抢劫犯意虽不是被告人张某贵提出,但其与宋某伦相互配合,并对被害人李某某实施暴力,致使被害人在罪犯宋某伦驾车逃逸过程中死亡,其应为共同主犯,故该辩护意见不予采纳。因被告人张某贵具有自首情节,可从轻处罚。判处被告人宋某伦死刑,被告人张某贵无期徒刑。

本案涉及两个问题:第一是抢劫行为导致非抢劫对象死亡,能否将结果归于抢劫行为?裁判观点将被害人汤某某的死亡归责于行为人的抢劫行为,作为结果加重的情形处罚,对此观点,本文是赞同的。因为本案行为人宋某伦不会开车,但是为了避免被害人李某某的反抗太过激烈而被路过的人发现,而驾车逃跑,明知自己不会开车却偏要开车的行为对于车上的被害人李某某以及路人的生命安全都造成了威胁,而开车逃跑的行为又是为了掩盖罪行,这是抢劫的基本行为的重要组成部分,故可以说宋某伦抢劫的基本行为蕴含了导致他人死亡的类型性危险,故无论是车上的被害人的死亡,还是路人汤某某的死亡结果,都应当由宋某伦的抢劫行为负责。

本案涉及的第二个问题是:直接导致两名被害人死亡的原因是宋某伦的交通肇事行为,那么张某贵是否也要与宋某伦一同承担抢劫的结果加重犯的责任?裁判结论对此给予肯定回答,判定张某贵也要为抢劫致二人死亡负责,对此结论笔者是赞同的。不过本案宋某伦是实行肇事行为的人,张某贵并不是直接导致被害人死亡结果出现的人,据此辩护人提出张某贵在案件中起作用小,系从犯的辩护意见。对此,裁判理由只以“张某贵与宋某伦相互配合,并对被害人李某某实施暴力,致使被害人在罪犯宋某伦驾车逃逸过程中死亡,其应为共同主犯”一笔带过,该判决没有充分解释清将被害人死亡结果归责于张某贵的理论依据。以下本文试图进行展开说明。

根据笔者对于结果加重犯本质的理解,结果加重犯共同犯罪的可罚性就在于数行为人共同创设了类型性的危险,至于具体实现加重结果的实行行为是故意还是过失,以及是否共同实行,不具有规范上的重要性,判断的关键点就在于是否共同实施了具有类型性危险的基本行为。本案中,抢劫的基本行为包括预谋和实施,宋某伦和张某贵共同预谋了抢劫行为,在具体实施过程中,着手抢劫之后为了避免路人发现,二人自动有一个分工,张某贵在后排控制被害人李某某,宋某伦在驾驶位负责开车,二者是相互协作相辅相成的关系。在后排控制被害人和前排开车逃跑,对于抢劫罪的实行来说都是不可或缺的;宋某伦的驾车行为是在张某贵的行为帮助下才能成功实施,张某贵在后排控制被害人的行为也是对宋某伦驾车逃跑行为的维持,故无论宋某伦的驾车逃跑行为发生交通事故产生的加重后果,还是张某贵在后排控制被害人李某某用力过猛导致李某某死亡产生的加重后果,都应当由张某贵和宋某伦共同承担。所以,尽管本案中具体发生加重结果是由于宋某伦的驾驶行为,但是宋某伦的驾驶行为是张某贵和宋某伦共同实施的抢劫的基本行为的重要组成部分,且不可分割,两名被害人的死亡结果,是张某贵和宋某伦共同实施的基本行为所创设的类型性风险的具体实现,二者具备了结果加重犯共同犯罪的可罚性基础,故张某贵应和宋某伦共同承当抢劫致人死亡的责任。

(二)共同实行先前行为是共犯可罚性的客观基础

【案例三·侯某辉等抢劫案】㉗参见陈兴良、张军、胡云腾主编:《人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂(下卷)》,北京大学出版社2013年版,第633页。2005年5月被告人侯某辉向被告人匡某荣提议至无锡抢劫,6月初二人以打工为名义来到无锡某市场摊位,经摊位老板周某敏同意后,与摊位另一打工者被告人何某权一起在周的租住房内食宿。期间,侯某辉、匡某荣多次与何某权商议共同实施抢劫行为,但是何某权并未明确允诺,且有意躲避侯、匡二人。当侯、匡二人以暴力将被害人周某敏殴打致死后,匡提出让何参与帮助翻找财物,何同意并参与。一审法院判处侯某辉、匡某荣犯抢劫罪,判处死刑,被告人何某权犯抢劫罪,判处有期徒刑十四年。一审宣判后,侯某辉上诉,二审法院判处侯某辉死刑缓刑二年执行,维持匡某荣的死刑判决,改判何某权有期徒刑四年,并处罚金人民币1000元。

二审审理过程中,对侯某辉改判的理由在于,侯某辉案发后有自首行为,并且并非其暴力行为直接导致被害人死亡,故由死刑立即执行改判为死刑缓期二年执行。本案需要探讨的问题是,被告人何某权并未参与抢劫的共同预谋,是否要对加重结果负责。本案一审查明事实为何与侯、匡二人共同达成了抢劫预谋,故认定何某权也要为被害人的死亡结果负责;二审审理期间查明,何某权并未与侯、匡二人共同达成抢劫预谋,只是在侯、匡二人的暴力行为导致被害人死后帮助翻找财物,所以二审法院仅认定何某权成立一般的抢劫罪。

笔者赞同该案的二审结论。一审和二审对何某权行为性质定性的差异来源于审理查明事实的差异,当行为人没有参与到其他抢劫罪共犯对于抢劫行为的预谋,只是在其他共犯实施暴力抢劫行为、对被害人已经造成了伤亡的加重结果之后参与到抢劫犯罪中,不应当将加重结果归责于行为人。这与本文所提出的以先前行为限定结果加重犯共犯成立基础的理论是相契合的。

本文认为,基本行为与加重结果的关系,可以用先前行为与不作为产生的后果相比照。若行为人参与了其他共犯人的具有类型性危险的基本行为,则等同于实施了先前行为,具有了阻止加重结果发生的义务,若没能避免加重结果的发生,就应当因共同实施了先前行为而需要对加重结果负责。反之,如果行为人并没有参与先前行为,那么也就不需要对加重结果负责。本案二审查明的事实显示,何某权并未参与侯某辉与匡某荣的抢劫预谋过程以及最初的抢劫实施过程,而是在侯与匡对被害人实施暴力导致被害人死亡之后,何某权才参与进来,故何某权并未实施先前行为,也就不具有与侯、匡共同对加重结果负责的可罚性客观基础。因而,二审法院依据查明实施做出的改判是正确的,也是符合本文倡导的以先前行为作为义务来源,限制结果加重犯共犯成立的范围。

(三)结果在共谋射程范围内是共犯可罚性的主观基础

【案例四·程某平等抢劫案】㉘参见前引㉗,陈兴良、张军、胡云腾书,第641页。2006年9月,被告人程某平与李某在梧州市密谋抢劫非法传销组织召开申购会时收集的申购款,并商定由程某平到重庆市物色人员来梧州市实施抢劫,由李某打听和提供申购会的相关信息。2006年中秋节期间,程某平回到重庆,通过其弟弟程某联系到李某忠、李某波、王某洋、吴某金。其间,程某平等六人共同“踩点”,并准备水果刀、菜刀、电棍等作案工具。同月22日12时许,程某平、程某带领李某忠、李某波、王某洋、吴某金来到作案位置,14时许,当传销人员姚某广、傅某龙收集完申购款下楼,经过宏发大厦四层至一层楼梯时,潜伏在宏发大厦西座楼梯间伺机作案的李某忠、李某波、王某洋、吴某金四人持电棍、刀具,将姚某广捅伤致死,将傅某龙捅伤,并当场劫取现金8万元。四人得逞后逃离现场,程某平分得赃款现金2万元。一审法院以抢劫罪判处程某平死刑。一审宣判后,程某平提出上诉,辩称自始至终其始终强调不得伤人,故不应承担本案的总体结果。二审法院认为,程某平自始至终起着组织指挥的作用,是主犯,依法应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚。裁定驳回上诉,维持原判。

案例四与案例三不同,案例三中的行为人何某权是在加重结果发生后参与到抢劫犯罪之中,而案例四中的被告人程某平是在犯罪预谋阶段的主谋,但是在犯罪实行阶段并未参与。那么这里需要讨论的问题就是,并未参与基本行为具体实施的组织犯,对于由基本行为引发的加重结果是否需要负责。在大陆法系的刑法理论中,组织犯由于对犯罪构成要件的实现具有功能性支配作用,因而获得了正犯品质。正犯成立的关键就在于其对于共同犯罪具有支配作用,对于犯罪构成要件的全部实现具有决定作用。案例中程某平组织程某等五人共同为抢劫犯罪寻找作案时机,准备工具,确定方案,对于抢劫罪的基本行为的实施具有巨大的决定作用,故程某平的组织行为,相对于加重结果的发生,可以认定为先前行为。也正是因为程某平是基本犯罪的组织犯,进而对于加重结果的发生具有避免义务,并且客观上发生了加重结果,因此程某平作为抢劫致人死亡罪的共犯具有了客观可罚性基础。

根据本文观点,还需要加重结果在主观共谋射程范围内,才能具有作为共犯的主观可罚性基础。本案中程某平辩解称其明确表示过不能伤人,法院判词中未见对此问题的事实调查,而是依据“本案是共同犯罪,程某平自始至终起着组织指挥的作用,是主犯,依法应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚法,其应对全案负最主要责任”。笔者认为,如果其他证据能够佐证,程某平的确说过不能伤人的话,并且再三叮嘱不允许伤人,那么具体实行者实施的伤人行为不能归责于程某平,因为伤人结果并不在共谋的射程范围内。如果程某平明确地、强烈地表示反对致人伤亡结果出现,那么根据笔者所提出的“线段理论”,认定程某平与其余几人的共谋射程不能及于加重结果的发生,自然对程某平不能认定为结果加重犯的共同犯罪。反之,如果无其他证据证明程某平曾经跟其他同伙表示过不许伤人,那么就认定加重结果属于共谋射程范围内,程某平在组织实施基本犯罪的时候并不排斥加重结果的发生,因而应当对其按照抢劫致人死亡罪的共同犯罪予以归责。

结论

结果加重犯的刑罚规定过高是客观存在于世界各国的实然立法现象。这种立法方式传达出立法者更加侧重于一般预防的刑事政策导向。在这种立法现状下,规范结果加重犯的司法认定无疑是具有实用价值的刑法教义学研究方向。

抢劫致人重伤、死亡作为重要的结果加重犯范例在学理研究中被广泛提及,然而司法实务当中裁判者对共同实施抢劫行为并造成了被害人重伤或者死亡后果的案例仍然存在司法适用疑难,根源上还是在于结果加重犯共同犯罪理论的研究尚不够精细和深入。为此,本文作出了以下努力:首先,回应理论问题,框定结果加重犯共同犯罪的讨论模型,并指出结果加重犯共同犯罪与过失共同分犯罪理论无关。第二,以危险性本质说为背景,分别从客观和主观层面提出限定结果加重犯共同犯罪成立的规则。第三,将上述规则运用到抢劫致人重伤、死亡的共同犯罪案例中,通过在司法实务案例中对这些规则的运用,检验出这些规则具有司法实践操作性。