行政法典编纂进路中数字政府的形塑

2022-02-16刘学涛

刘学涛

内容提要:2021年1月1日,《民法典》的正式施行不仅开创了我国民法的新纪元,而且民法典编纂的立法经验,为其他领域的法典制定特别是行政法典的制定创造了条件。治理对象加快数字化和治理场景日趋复杂多样展现了以数字政府建设为引领,撬动社会生产生活全领域数字化改革更具必要性与可行性。通过梳理学界、政府、企业不同观点后认为,数字政府是对电子政务的延伸和重塑,指政府应用数字技术履行职能而展现的一种政府运行模式,本质上是政府治理的数字化转型。从理论和实践来看,数字政府呈现四大特征:用户至上、数据驱动、整体协同、泛在智能。数字政府建设的时代价值一方面在于整合信息资源、提高工作效率,另一方面在于变革服务方式、改进服务质量。厘清数字政府的基础性问题,有利于揭示数字政府在中国的发展语义。在法治政府建设的大背景下,行政法法典化的政策指向愈加清晰,未来的研究应抓住行政法法典化的契机来回应数字政府新时代的呼唤。

一、问题的提出

法典是法律理性主义的极致体现,是成文法的最高级表现形式。法典化偏重于“化”,是指朝着法典目标前进的动态变化过程,其内涵随着历史的发展也发生了扩张,由“对某一法律领域进行终局的、无漏洞的规范”这一理想状态,发展为“只要是运用一定立法技术,对特定法律领域内已经通过单行立法、学说和判例确立的法律制度进行整合、统一和体系化,即可被称为法典化”。①刘绍宇:《论行政法法典化的路径选择——德国经验与我国探索》,载《行政法学研究》2021年第1期。穗积陈重先生在《法典论》中指出:“法典编纂是指对一国法律进行分科编制而形成具有公力的法律书面之事业,或者是指将既有法律进行整理编辑而形成法典的工作,或是将新设法令归类编撰而形成一编的法典工作。”②[日]穗积陈重:《法典论》,李求轶译,商务印书馆2014年版,第5页。早在2012年就有学者提出“制定一部统一的行政法典,是无数行政法学家的梦想,主张迈向统一的行政基本法。”③江必新:《迈向统一的行政基本法》,载《清华法学》2012年第5期。紧随其后,2017年,新中国行政法学创始人、中国政法大学终身教授应松年睿智地提出:“制定行政法总则的时机已经成熟,我们有能力借鉴民法总则的立法技术,将我国行政法中共性的东西抽取出来,形成具有中国特色的行政法总则。在行政法总则的指引下进一步制定行政法的分则,最终形成一部体系完整的行政法法典。”④万学忠:《学界首次提出构建中国行政法法典》,载《法制日报》2018年1月19日第6版。《中华人民共和国民法典》 (以下简称《民法典》)的颁布实施不仅是以法治化方式推进国家治理体系现代化迈出的关键步伐,为国家制度和国家治理体系正常有效运行提供了基础性法律保障,而且也进一步激发了行政法学人关于行政法典撰写的热议,形成了学术思想的火花与碰撞。⑤具体可参见关保英:《行政法典总则的法理学分析》,载《法学评论》2018年第1期;章志远:《中国特色行政法法典化的模式选择》,载《法学》2018年第9期;罗冠男:《我国行政法典编纂的重要历程与新思路新展望》,载《理论探索》2020年第4期;薛刚凌:《行政法法典化之基本问题研究——以行政法体系建构为视角》,载《现代法学》2020年第6期;钟瑞华、李洪雷:《论我国行政法法典化的意义与路径——以民法典编纂为参照》,载《行政管理改革》2020年第12期;刘绍宇:《论行政法法典化的路径选择——德国经验与我国探索》,载《行政法学研究》2021年第1期;王万华:《我国行政法法典编纂的程序主义进路选择》,载《中国法学》2021年第4期;关保英:《论行政法典总则的制定及其对行政法体系的整合》,载《东方法学》2021年第6期;姜明安:《关于编纂我国行政程序法典的构想》,载《社会科学文摘》2021年第9期;关保英:《〈行政法典总则〉对行政法治理念的整合》,载《法学》2021年第9期。现如今,尝试在全球法律体系浩浩荡荡发展的历史洪流中,锚定新时代中国行政法法典化进程的定位,找寻中国行政法法典化的工作路径势在必行。从横向上看,通过与同时代的其他国家行政法发展相比较,“发现所要解决问题的相似性,寻求思维的碰撞,反思彼此制度选择的依据”,⑥严益州:《德国〈联邦行政程序法〉的源起、论争与形成》,载《环球法律评论》2018年第6期。进而建造一部具有中国特色的行政法法典大厦;从纵向上看,自《民法典》颁布后,我国的行政法法典化重新提上议程,2021年《法治中国建设规划(2021—2025)》提出研究制定行政程序法;从立法规划来看,全国人大常委会2021年度立法工作计划中提出,研究启动环境法典、教育法典、行政基本法典等条件成熟的行政立法领域的法典编纂工作。

“数字政府建设在我国被赋予重任,通过数据挖掘和智能化应用,在国家战略、经济发展、城市建设、民生保障等社会各方面实现国家治理能力现代化的高级阶段。”⑦王红一:《数字政府与公众参与》,载《检察日报》2019年11月27日第7版。因此,厘清数字政府的基础性问题,有利于揭示数字政府在中国的发展语义。站在这一新的历史起点上,该如何抓住行政法法典化的契机来回应数字政府新时代的呼唤这一重要课题成为学术研究的新热点。

二、数字时代呼吁数字政府建设

近年来,政务信息化工作作为“两化融合”的排头兵与先行棋,率先迈入“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”的数字政府建设阶段。各地方数字政府建设已经探索出较为清晰的内涵目标、架构体系和实施路径,在改革创新、提质增效上成效显著。因此,以数字政府建设为引领,撬动社会生产生活全领域数字化改革更具必要性与可行性。

(一)治理对象加快数字化转型

“信息通信技术的革命改变了一切。只有每张办公桌上都有个人计算机,计算机的运用在政府成为普遍现象,且与局域网链接并可进入互联网的时候,技术才会对组织结构产生重大影响,公共部门的运行方式开始发生转变:现在技术正被看作公共部门改善其管理水平和为公民提供服务方式的关键因素。”⑧[澳]欧文·E·休斯:《公共管理导论》(第四版),张成福、马子博等译,中国人民大学出版社2015年版,第206页。新一轮技术革命正在加速向社会各领域渗透,数字化融入生活,促使政府治理手段和治理模式不断革新,多元共治新格局已经开启。个体层面,通过电子证照、通信大数据、健康码等信息,能够形成个人特征、行动轨迹、健康状态的数字画像;企业层面,数字产业化与产业数字化加速推进。社会层面,网络虚拟社会与物理现实社会双向映射、动态交互,数字孪生城市等概念落地,使得社会运行的数字化得以实现,提升了数字化治理能力。一方面,个体、企业和社会团体作为政府治理对象,积极应用大数据、云计算和物联网等新兴技术开展治理活动,提升治理效能;另一方面,多元共治的社会治理格局下,个体、企业、社会团体等是治理的重要参与主体和支撑力量,亟须政府提升数字治理能力,以实现各主体间的良性互动和平等对话。个体、企业、社会的数字化转型,尤其是数字化企业的快速崛起,为政府开展数字治理奠定了坚实基础。数据存储、挖掘、利用更加方便快捷。数字经济方面,政府运用现代信息技术履行管理职能的门槛进一步降低。

(二)治理场景日趋复杂多样

“数字政府达到一定规模或者实现全面性数字政府是形成数字行政法的基础性事实条件,这里所说的‘一定规模’相当于意大利学者所说的‘电子政府’的扩散水平和倡导数字化议程的成功。”⑨Stefano Civitarese Matteucci,The rise of technological administration and ragged rout towards a digital administrative law,in Domenico Sorace,Leonardo Ferrara,Ippolito Piazza Edited,The Changing Administrative Law of an EU Member of State—The Italian Case,Springer,2021,pp.133-134.推进国家治理体系和治理能动性是一个系统工程,数字政府建设是其中应有之意。受数字化网络化影响,原有信息传递规则被打破,信息和数据由中心传播向多中心传播转变,极大提升了传统治理场景的动态性、复杂性和不可预知性,如新媒体社交平台使得网络舆情应对和研判的不确定性增加,网络诈骗、虚假宣传、低俗内容传播等违法成本降低。数字政府建设具有个性化、多样化的服务功能,可以提供有针对性的专业化服务,使行政机关与公众之间在信息网络上实现直接双向互动的信息交流,公民、法人和其他组织可以不受空间和时间的限制,全天候接受政府无缝隙的“一站式”服务,⑩参见徐永涛、林树金:《电子行政行为研究》,山东人民出版社2018年版,第5页。需求者不会因为管理职能主体、范围、权限的变化而耽搁服务的享受。数字政府建设一改传统的政务处理方式,提升自身的管理能力,缓解事多人少的紧张关系,节约了服务对象的时间,提升了人民群众的获得感、满意度。

三、行政法治发展中的数字政府内涵

“任何科学之建立与问题之探讨,均须先建立其范畴,然后庶能建立体系。”⑪蔡志芳:《行政法之概念、对象及范围》,载台湾行政法学会主编:《行政法争议问题研究》(上),五南图书出版股份有限公司2000年版,第5页。开宗明义地厘清研究对象的基本概念是深入论述的基础。全球信息化始于1993年美国提出的国家信息高速公路计划,2005年美国政治学家达雷尔·韦斯特第一次把“数字政府”概念带入公众视线。德国法学家毛雷尔教授在1999年就提出,要从法治国家角度认识和规范专门的技术性程序,也就是当时国家所称的电子行政行为。当然,毛雷尔教授没有详细展开。数字政府在德国又被称为“行政自动化”,毛雷尔在《行政法学总论》、平特纳在《德国普通行政法》中分别讨论了“行政自动化”的问题。毛雷尔指出:“行政机关历来掌握当时的技术手段和能力……电子数据处理设备可以在最小空间和最短时间内接受、储存、处理和发送大量的信息。设备根据事先设定的程序和输入的数据以自动控制的方式进行工作,有助于减轻和简化,替代人的活动。不过设备只是行政管理的手段,它需要公务人员操作,而且必须安装一般程序和输入具体数据后才能运行。”⑫[德]哈特穆特·毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第438页。平特纳指出:“以计算机以及自动测量设备等机器开始,公共行政的服务今天愈来愈多借助于技术辅助手段”。⑬[德]平特纳:《德国普通行政法》,朱林译,中国政法大学出版社1999年版,第101页。2007年希特伦教授第一次提出了技术性正当程序⑭技术性正当程序实际是正当程序原则在新的数字化时代的进化与转换,因为法律也需要与时俱进,需要跟得上技术发展的步伐。具体可参见刘东亮:《技术性正当程序:人工智能时代程序法和算法的双重变奏》,载《比较法研究》2020年第5期。概念,希特伦教授的这个提法和对技术性正当程序的阐释,后来被写入IEE人工智能伦理准则。正是因为希特伦教授在这方面的贡献,2019年,他获得了麦克阿瑟天才奖,这在目前是绝无仅有的。2021年意大利学者发表了从整体上研究数字行政法的文章,提出和分析了基于技术行政的数字行政法的一些重要命题。⑮See Stefano Civitarese Matteucci,supra note⑨,pp.127-146.

(一)理论视角:不同层次及主体存在认知差异

作为新生事物,数字政府吸引政府、企业、研究机构等多个主体关注和参与,不同主体对数字府的认知存在一定差异。

国内学术界最早使用数字政府概念的是梁木生⑯参见梁木生:《略论“数字政府”运行的技术规制》,载《中国行政管理》2011年第6期;梁木生:《论“数字政府”运行的法律调控》,载《中国行政管理》2002年第4期。、徐顽强⑰参见徐顽强:《“数字政府”与政府管理体制的变革》,载《科技进步与对策》2001年第11期。等人,主要探讨信息化发展对政府管理体制带来的改变。随后,陆续出现对国外数字政府建设经验的介绍,如孙志建介绍了国际数字政府的阶段模型、前沿理论、主要评估等,⑱参见孙志建:《数字政府发展的国际新趋势:理论预判和评估引领的综合》,载《甘肃行政学院学报》2011年第3期。金江军⑲参见金江军:《美国数字政府战略及启示》,载《信息化建设》2012年第8期。、陆峰⑳参见陆峰:《美国推行数字政府路线图》,载《中国电子报》2012年11月20日第10版。等介绍了2012年美国发布的数字政府战略。在此阶段,“数字政府”多被界定为政府信息化和电子政务网建设,强调利用信息技术手段提升政府管理效率,对数字政府其他内涵关注不足。2017年,“建设数字中国”被写入党的十九大报告,作为“数字中国”的有机组成部分,数字政府受到的关注度骤然增加。2017年,山东师范大学举办“第一届数字政府治理学术研讨会”,《中国行政管理杂志》开办“数字政府治理”专栏,探讨解决信息社会下政府治理面临的新机遇、新情况、新任务和新问题。这一阶段学术成果也更加丰富多元,主要集中在四个方面。一是国外数字政府建设策略和经验介绍,如英国㉑参见张晓、鲍静:《数字政府即平台:英国政府数字化转型战略研究及其启示》,载《中国行政管理》2018年第3期;林梦瑶、李重照、黄璜:《英国数字政府:战略、工具与治理结构》,载《电子政务》2019年第8期。、美国㉒参见姚水琼、齐胤植:《美国数字政府建设的实践研究与经验借鉴》,载《治理研究》2019年第6期。、新加坡㉓参见胡税根、杨竞楠:《新加坡数字政府建设的实践与经验借鉴》,载《治理研究》2019年第6期。数字化转型策略、国外数据治理经验㉔参见曲甜、张小劲:《大数据社会治理创新的国外经验:前沿趋势、模式优化与困境挑战》,载《电子政务》2020年第1期。等;二是国内典型实践案例介绍,如浙江省“最多跑一次”改革㉕参见郁建兴、高翔:《浙江省“最多跑一次”改革的基本经验与未来》,载《浙江社会科学》2018年第4期;何圣东、杨大鹏:《数字政府建设的内涵及路径——基于浙江“最多跑一次”改革的经验分析》,载《浙江学刊》2018年第5期;刘淑春:《数字政府战略意蕴、技术构架与路径设计——基于浙江改革的实践与探索》,载《中国行政管理》2018年第9期。、上海市“一网通办”㉖参见谭必勇、刘芮:《数字政府建设的理论逻辑与结构要素——基于上海市“一网通办”的实践与探索》,载《电子政务》2020年第8期。、广东省数字政府㉗参见吴克昌、闫心瑶:《数字治理驱动与公共服务供给模式变革——基于广东省的实践》,载《电子政务》2020年第1期。等;㉘参见北京大学课题组:《平台驱动的数字政府:能力、转型与现代化》,载《电子政务》2020年第7期。三是从理论层面探讨数字政府的建设基础、现状和问题,如从社会形态变化分析国家治理、政府治理变迁逻辑,㉙参见戴长征、鲍静:《数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察》,载《中国行政管理》2017年第9期。探讨电子政务和数字政府演进关系,㉚参见黄璜:《中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系》,载《行政论坛》2020年第3期。总结数字政府建设梗阻问题并给出对策建议等;㉛参见曲延春:《数字政府建设中信息孤岛的成因及其治理》,载《山东师范大学学报(社会科学版)》2020年第2期;刘祺:《当代中国数字政府建设的梗阻问题与整体协同策略》,载《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。四是政务数据治理,如探讨影响政府数据治理的内外部生态、制度规则、价值导向。㉜参见夏义堃:《政府数据治理的维度解析与路径优化》,载《电子政务》2020年第7期。整体来看,已有研究主要集中在现状梳理、经验总结等定性研究上,系统性回答“数字政府建得怎么样、怎么建”的研究不多。2017年复旦大学推出中国开放数林指数,2019年起清华大学、中软测评中心等推出数字政府评价指数,数字政府研究走向量化。

关于数字政府概念,学界影响较广泛的一类观点是“数字政府即平台”。这一概念最早出现在英、美等国家,意指通过建设通用标准和体系架构,提升集中共享能力,减少重复建设。例如英国将“政府即平台”作为其数字化转型战略的核心内容,指出政府要建设通用共享平台设施,内阁组成部门或者第三方在平台上开发附加应用,推动以平台为基础的政府数字化转型。㉝参见前引㉑,张晓、鲍静文。国内学者尝试应用这一概念解释中国数字政府建设实践,如北京大学课题组将国内外数字政府建设总结为“平台驱动的数字政府”模式,即指“政府基于新型数字基础设施,构建广泛联系公众、企业、公务员和所有政府机构的平台,并在平台中持续地实现数字资源的能力化和数字能力的共享化,对外提供优质政务服务,对内提供高效办公协同,实现政府组织数字化转型,促进政府治理能力现代化的过程”。㉞参见前引㉘,北京大学课题组文。

相比于平台视角对数字政府实现路径的聚焦,另一个视角则更关注数字技术给政府治理形态、治理能力、治理模式带来的改变。如吴克昌等认为,“数字政府的本质是通过建立大数据驱动的政务新机制新平台,全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务和环境保护等领域的履职能力”。㉟参见前引㉗,吴克昌、闫心瑶文。王伟玲认为,“数字政府是借助新一代信息通信技术,对政府施政理念、方式、手段、工具等进行全局性、系统性、根本性变革,促进经济社会运行全面数字化而建立的一种新型政府形态”。㊱王伟玲:《加快实施数字政府战略:现实困境与破解路径》,载《电子政务》2019年第12期。刘淑春认为,“数字政府治理研究本质上讲在处理政府‘有形之手’与市场‘无形之手’、社会‘自治之手’的逻辑关系,提高政府治理效能、行政质量和公信力,加速实现‘管制型政府’向‘服务型政府’转变”。㊲参见前引㉕,刘淑春文。

对各地数字政府建设规划进行梳理后发现,政府作为数字政府建设的主导者、使用者,更加关注数字政府“如何建、建什么、怎么用”的问题。在建设目的上,一般与优化营商环境、改善政务服务等中央“放、管、服”审批改革要求密不可分;在建设内容上,一般包含云、网、平台、数据中心等数字新基建。功能应用上,一般围绕经济调节、市场监管、生态保护、公共服务、社会治理等政府核心职能领域。总体来看,更聚焦数字政府的工具价值。

(二)实践视角:对电子政务的延伸和重塑

数据是政府履职的过程记录和结果,也是数字政府建设的核心要素与重要依托。根据数据在政府服务及管理职能履行过程中发挥作用的不同,大致可将政府数字化转型过程分为三个阶段。

一是2000年至2014年电子政务阶段,以办公自动化、政务信息化建设为主,其间出现政府网站、微博、微信等电子政务应用,侧重信息发布、政民互动等功能,政务服务的办理以线下流程为主,数据在其中发挥作用较小。

二是2015年至2018年的“互联网+政务服务”阶段,通过跨区域、跨层级、跨部门的数据打通共享,推动政务线上化走向服务线上化,并依托数据流开展政务服务流程再造。

三是2019年至今的数字政府阶段,将数据的驱动作用从政务服务拓展至社会管理。多个地方发布数字政府建设规划,党的十九届四中全会、五中全会提出“建设数字政府”要求,将数字政府从实践探索提升至国家顶层设计。尤其是疫情发生后,大数据在政府治理中的关键性作用进一步凸显,建设数字政府成为各界共识。

可以看出,从电子政务进入数字政府新阶段,政府对信息技术的利用已经不再限于推进行政公开和办公自动化,数字行政法是对数字政府建设的制度性回应。从电子政务到数字政府的变迁,是数字技术及数据要素不断深化影响政府治理的过程,既有量变也有质变。

量变体现在内容的延展:一方面,数字政府推动传统电子政务继续深化发展,将政务线上化扩展至服务线上化,演变形成“一网通办”“不见面审批”等服务形式;另一方面,除对外提供办事服务外,数字政府还面临社会治理的数字化转型任务,内涵意蕴更为广泛。

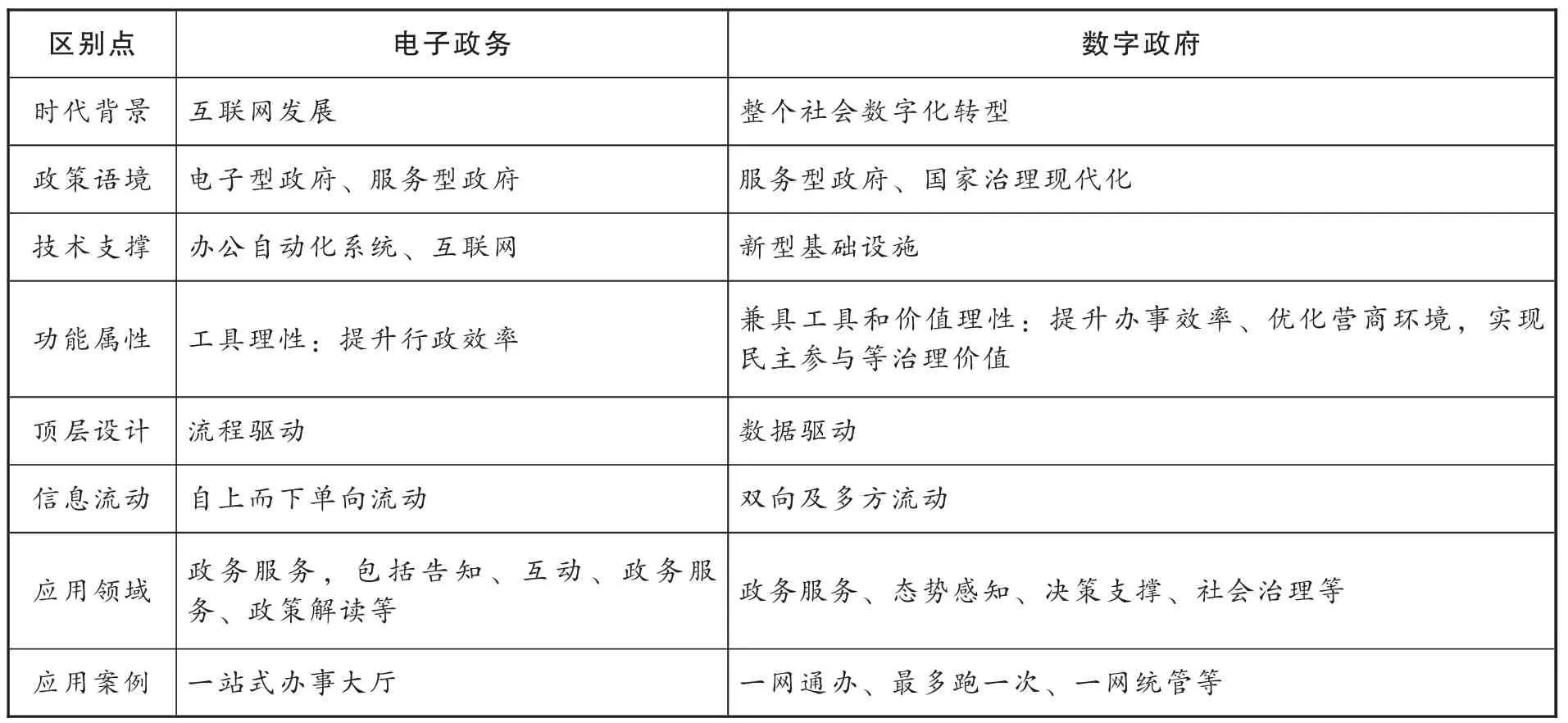

质变体现在流程、理念的重塑:一是在价值取向上,电子政务立足“转变政府职能,改进管理方式,提升行政效率,降低行政成本”,侧重工具理性取向。数字政府除提升效率,更加聚焦便民服务优化、办事体验提升,注重协同外部主体参与,倾听民众意见,兼具工具和价值理性。二是在顶层设计上,数字政府更加突出数据驱动,以数据流带动业务流、服务流改造,由此带来资源流向、部门关系、考核导向等发生变化,撼动已有部门利益格局。三是在政社关系上,政府进一步由“划桨”走向“掌舵”,致力于打造开放包容、协同创新的治理生态,企业和社会力量得到释放,信息由政—社单向流动走向双向自由流动。两者的具体区别,如表1所示。

表1:电子政务与数字政府的主要区别

(三)本文观点:政府治理的数字化转型

目前,学者的通说认为,数字政府是指政府借助新一代信息通信技术,以实现数据决策和社会公平为目标,连接网络社会与现实社会、再造政府行政流程、优化政府服务和社会数字化相适应的新型政府形态。从这个意义上说,数字政府不是简单的电子政务的2.0版本,而是一种新型的政府形态。这种新型政府形态,一言以蔽之,政府即平台。本文综合上述研究观点,对数字政府大致可有广义和狭义两种理解。广义上,数字政府内涵极广,包括政府信息化、电子政务、“互联网+政务服务”、数字化治理演变全过程,大致等同政府信息化进程。狭义上,数字政府有别于传统电子政务甚至“互联网+政务服务”,更加强调数字技术在政府治理中的应用广度和深度,突出智能化、泛在化、主动化特征,是政府对数字技术应用的高阶形态。同时,数字政府关注数字技术对政府文化、制度、理念带来的转变,意图探讨数字时代政府呈现何种形态、扮演何种角色、如何开展治理,是政府对数字化转型做出的回应。对于数字政府来讲,数据同样重要,网络同样重要,信息通讯技术同样也是重要的。如果以数字经济㊳在2016年杭州G20会议上,学者们第一次就数字经济发表倡议,对数字经济有一个定义。所谓数字经济,就是指以数据化的知识和信息为关键生产要素,以现代网络作为重要载体,以信息通讯技术的不断进步,推动经济效率不断提升、经济结构不断优化的一系列经济活动。具体可参见刘权、刘学涛:《数字经济的界定、发展与法治保障》,载《金融博览》2020年第5期。作为参照,数字政府不是指数字技术赋能政府的过程,而是政府部门运用数字技术更好地实现政府职能、用信息化驱动政府效能提升的过程,是实现国家治理能力和体系现代化的过程。本文倾向狭义的理解,认为数字政府是国家治理现代化背景下,政府应用数字技术履行职能而展现的一种政府运行模式,本质上是政府治理的数字化转型。在内涵上,数字政府不仅属于技术变革和应用范畴,还涉及政府管理体制机制改革、行政文化变革等多方面;在外延上,数字政府包含数据驱动的政务服务,但更侧重社会治理、城市管理、经济调控、行业监管等政府职能的数字化、智慧化,以全方位提升数字化治理能力和水平。

当然,数字政府可能是一个动态发展的过程,对于定义、内涵和外延,由于信息化的技术发展很快,本文认为,只要是能够运用信息化的思维和信息化的技术,推动政府治理创新,提升国家治理能力和治理体系现代化,这样的框架下都应该算作数字政府建设的组成部分。

四、数字政府建设中的特征表象及价值底蕴

习近平总书记在十九届四中全会上就《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的重要讲话中指出:“新时代谋划全面深化改革,必须以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为主轴,深刻把握我国发展要求和时代潮流,把制度建设和治理能力建设摆到更加突出的位置,继续深化各领域各方面体制机制改革,推动各方面制度更加成熟更加定型,推进国家治理体系和治理能力现代化。”㊴习近平:《关于〈中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定〉的说明》,载《人民日报》2019年11月6日第4版。数字政府建设助推政府实现社会治理能力新提升,是实现我国高质量综合治理的必然选择。

(一)数字政府建设中的特征

“我们现在正处于信息和技术革命中。这是一个巨大而复杂的革命事件,它深刻地改变了我们的道德、人类和社会支柱的本质。它正以其经济、社会、政治和法律基础对我们共同生活的关键概念提出挑战。我们社会的道德、政治、经济和法律基础受到了深刻的动摇。它们的概念支柱,植根于理性主义和启蒙主义,植根于国家领土,植根于公私分界,植根于界定好与坏、正义与非正义、合法与不法的基本概念,正受到正在进行的信息和技术革命的深刻挑战。”㊵[英]Martin Belov.The IT Revolution and Its Impact on State,Constitutionalism and Public Law.Hart Publishing 2021,p3.从理论和实践来看,数字政府呈现四大特征。

1.用户至上。所谓技术民主,是现代科技政策的核心原则,其主旨是实现对于技术的社会选择,㊶徐凌、蔡仲:《“技术民主”发微》,载《理论月刊》2014年第8期。即在技术领域内推行话语民主理论,使科技专家和政治家之间建立民主对话机制。㊷孙浔:《技术民主的两条道路——哈贝马斯和芬伯格技术政治学比较研究》,载《兰州学刊》2008年第9期。数字政府坚持和践行新时期服务型政府建设理念,通过政府流程再造,不断降低制度性交易成本,让数据多跑路、群众少跑腿。在数字时代,数据的价值得到空前凸显,数据已经成为了新的关键生产要素而具有重要的商业价值,数据是二十一世纪的“钻石矿”。㊸具体可参见刘权:《论网络平台的数据报送义务》,载《当代法学》2019年第5期;刘权:《政府数据开放的立法路径》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2021年第1期。“得数据者得天下”。㊹一方面,数字政府建设始终围绕解决群众需求,强调以客户需求为基础进行组织重构和流程再造,通过提升治理能力和治理水平,增强民众的获得感和满意度。另一方面,数字政府主张由群众评价建设效果,全面建成政务服务“好差评”制度体系,企业和群众的评价权力得到进一步增强,途径进一步扩展。

2.数据驱动。数据是数字政府的基础性要素,数字政府主张“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”,㊺周文彰:《数字政府和国家治理现代化》,载《行政管理改革》2020年第2期。以数据引导各项变革。一方面,数字政府以数据流为牵引,推动业务流程再造和部门关系重塑,将原来分散的受理中心、受理系统合并建立统一受理中心和综合受理系统,进行服务事项集中审批、统一办理,实现业务资源集中,重塑了业务流程及部门间关系。另一方面,数据作为一种新的生产要素参与市场流动已在国家层面确定。随着数字时代的全面来临,各主体数字化转型加快,数据将成为万事万物的表现形式和联结方式,呈现海量、动态、多样的特征,进行数据汇聚、整合、挖掘、利用、分析、研判将是政府治理活动的重要内容。

3.整体协同。在当前科技变革日新月异的时代,技术的持续创新对法律制度产生了颠覆性的影响,也推动着法律制度的不断进步,如何寻找并有效利用技术、法律与规制之间的接口成为摆在政府、学界以及企业等主体面前的重要问题。数字政府强调整体建设理念,要求通过机制设计不断打通部门间壁垒,吸纳多主体力量,实现更高层次协同。一方面,数字政府建设的一个重要目标就是打破以往条块分割模式。如建成全国一体化政务服务平台和国家数据共享交换平台,实施全国一体化大数据中心建设重大工程等等。另一方面,数字政府强调治理机制的协同推进。对内,各地政府积极搭建线上沟通平台;对外,政府治理不断引入企业和群众参与,实现优势互补、互利共赢。打通部门数据壁垒,加强部门数据共享和业务协同是数字政府建设的应有之意。

4.泛在智能。行政机关必须尽可能全面地收集相关信用信息。算法必须建立在尽可能全面、丰富的数据之上,因为大数据就是把数学算法运用到海量数据上来预测事情发生的可能性。㊻[英]维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼思·库克耶:《大数据时代》,盛杨燕、周涛译,浙江人民出版社2013年版,第16页。当前,以人工智能、区块链、VR/AR技术为代表的新科技革命飞速发展,未来的数字政府建设,必将极大受到智能技术发展的影响,走向泛在化、智能化。具体表现为,政府将变得“无时不在、无处不在”。一方面,各省市推动政务服务向移动端延伸,实现政务服务事项“掌上办”“指尖办”,政务服务将变得无处不在、触手可及。另一方面,随着信息技术的发展和应用,传统意义上的实体政府、服务大厅等转变为“线上政府”“24小时不打烊”等虚拟政府形式,政府提供服务不再局限于时间和空间的限制,对公众来说,政府“无时不在”但又隐形不可见。未来,政府可能逐渐“退居幕后”,根据公民需求量身打造服务,推动原来的“申请—受理”模式转变为“提示—服务”模式。

(二)数字政府建设的时代价值

习近平总书记2016年4月19日在网络安全和信息化工作座谈会上讲话指出,政府建设必须贯彻以人民为中心的发展思想,加快信息化服务普及,降低应用成本,有利于让人民群众共享互联网发展成果。数字政府建设的价值体现如下。

1.整合信息资源、提高工作效率。效率价值是指行政程序要保障行政任务能够高效地完成,更好地实现政府职能。马怀德教授认为,“折中的程序价值观反映在行政程序中,就是强调程序的公正价值的同时仍然看重程序在提高效率和维护秩序方面的价值”。㊼马怀德:《行政程序法的价值及立法意义》,载《政法论坛》2004年第5期。崔卓兰教授认为,“作为行政程序的美好追求或内在品德,行政程序价值体系中应包含如下成员:民主、正义(公正)、效率、秩序、自由”。㊽崔卓兰、闫立彬:《行政程序的价值与功能》,载《宪政与行政法治评论》(第2卷),中国人民大学出版社2005年版。章剑生教授认为,“行政程序正当性蕴含着若干个基本价值,而这些基本价值在相当程度上构成了法治国家立国之基石。这些基本价值是尊严、平等、秩序、公正和效率”。㊾章剑生:《行政程序正当性之基本价值》,载《法治现代化研究》2017年第5期。传统政府组织结构一般表现为科层制的金字塔结构,具有权力集中、层级森严、分工明确的封闭性特点,这对于工业革命以来的社会化大生产而言,有着较高的适应性,能够有效地配置生产要素、组织专业化生产。但是,官僚科层制形式政府组织机构在信息时代,日渐难以满足信息化生产的要求,机构臃肿、体制僵化、程序繁杂、财政赤字、管理腐败、行政低效等各类问题,不断浮出水面,引起社会公众的强烈不满。㊿参见田禾主编:《亚洲信息法研究》,中国人民公安大学出版社2007年版,第204页。政府数字化转型将会打破原有的组织规则、运行规则以及信息传递规则,并对传统的科层治理模式提出挑战。

在行政机关内部,政府的各个部门、机构通过网络信息技术的连接打破了地域与层级间的限制,采用最快捷的电子技术方式用于政府的上下级、内外部之间互动,促进信息的流通与共享,减少了部门、机构之间的冲突,避免了信息传递不及时、信息失真等劣势,降低了政府整体的内耗,实现了政府内部资源的整合。其中,政府组织与职能的整合,为政府实行一窗通办、跨部门、全天候的服务方式创造了条件,从而使政府在对外的行为中也能体现其特性。参见杨桦、黄喆:《电子化行政行为及其法律规制研究》,广东教育出版社2014年版,第25页。政府网站在政府监督与管理过程中显现了信息技术应用的社会效益。参见王印红:《数字治理与政府治理改革》,新华出版社2019年版,第218页。数字政府建设中,通过数字政府平台可以将政府的各个业务部门整合成一个虚拟的、一体化的平台,公众只需要通过互联网就可以办理相应的业务,不必受到空间的影响,极大提高业务办理的效率。

2.变革服务方式、改进服务质量。德国法学家福斯多夫曾提出“服务行政”和“生存照顾”概念。应松年教授曾指出,“行政法的根本目的在于维护和促进人民的福祉,离开了这一点,行政法就失去了灵魂和方向,就在价值取向上落入盲目、迷茫的陷阱”。罗豪才主编:《现代行政法的平衡理论》,北京大学出版社1997年版,第241页。行政机关在本质上是公众的服务者。在理论上,法国的狄骥在《宪法论》中和德国的福斯多夫在《当代服务主体之行政》一文中及我国学者应松年教授在《行政法学理论基础问题初探》一文中都早已论证过这一点。尤其是在数字化改革的背景下,公私协作、数字政府建设也在行政组织法的高度上重塑着行政主体的范围。参见前引①,刘绍宇文。长期以来,传统模式下政府往往更多地重视社会管理,对提供公共服务重视不够;或者由于受限于技术手段,无力提供更多的社会公共服务。数字政府的出现,改变了传统行政行为中权力自上而下的运行方式,推动了行政组织向扁平化的方向发展,也促进了权力自下而上的运行,改变了以往强调行政主体的单方意志,通过命令、政策来保障行政行为实施的局面。电子信息技术的日渐成熟,使行政主体与企事业单位、社会团体以及公民相互之间能在网络上构建互动机制,促进行政法律关系主体之间的交流。尤其是网上听证、网上信访的出现,使政府能够及时了解公众的意愿,采纳来自社会各阶层的意见和建议,增加了行政决策的民主性与科学性。参见前引,杨桦、黄喆书,第25页。

数字化政府的建设目的何在?其最终目的在于提升政府治理能力。在数字政府之下,这样一个目标是一个非常高的要求,要求政府提供的是无缝隙服务,要求公众能够使用任何设备在任何时间、任何地方获得政府提供的优质服务。在万物互联的时代,在一个物联网时代,可以使用任何设备获得政府的服务。数字政府建设中,不仅促进政府的服务意识增强,也从技术上为政府扩大社会公共服务、改善社会公共服务品质创造了条件,有利于促进政府职能的转变与服务型政府的建设。政府与社会公众之间可以进行更直接、更畅通的沟通交流,政府既能够及时了解社情民意,促进决策的民主性,又可以利用数字政府平台获取更全面、准确的信息,减少决策盲目性。数字政府提高了信息收集、处理与交流的效率,将会有效缩短决策所需时间,有利于提高决策的时效性。

五、展望:行政法典编纂中的数字政府发展

恩格斯曾指出,“在社会历史领域进行活动的,全是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人;任何事情的发生都不是没有自觉的意图,没有预期的目的的。”恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,载《马克思恩格斯选集》(第4卷),人民出版社1972年版,第243页。行政活动同样有其目的和价值取向。对价值目标的追求是行政法法典化的内在动力。法律追求的一般价值目标包括自由、平等、公正、秩序等,其中最核心的是对正义的追求。无论是形式正义、实质正义还是程序正义,最终都会落脚于对公民合法权益的有效保护。纵观其他国家,法国《公民与行政机关关系法典》的核心目标在于“重建清晰、稳定的行政法规范体系,提升行政法规范面对社会公众的可接受性与可理解性”;陈天昊:《法国行政法的法典化:起源、探索与借鉴》,载《比较法研究》2021年第5期。美国《联邦行政程序法》的主要目标在于限制新政导致的政府权力扩张以及保障当事人的新型权利;韩国《行政基本法》出台的直接原因是为了弥补由于不一致、不衔接、不明确而导致的公共行政法律体系漏洞;德国《联邦行政程序法》在联邦与各州的权力博弈中为了实现行政简化应运而生。归根结底,对公民合法权益的保护是各国行政法法典化的共同价值目标所在,我国行政法的法典化工作亦是如此。在新时代全球法律体系发展趋势的高度上看,不论是行政法总则的法典化,还是部门行政法的法典化,都必须围绕着公民权益更加全面有效的保护和对公权力进行更加全面有效约束的方向展开。

数字化技术的发展势不可挡,法治建设必然要努力跟上技术的发展,力图与之相匹配,法律的回应应当以数字化发展技术的成熟为要件,同时,数字行政的发展使得内部行政关系变得更为复杂,行政法法典化具体构造还需深入探讨。杨登峰教授指出,“一般行政法是所有行政主体从事行政活动的公因式,具有较大稳定性和封闭性。部门行政法则只是特定行政部门从事特定行政管理和服务活动时才适用的,必然是因时变化的和开放的,因此我们要制定的行政法典只能是针对一般行政法的程序法,而不是针对部门行政法的实体法”。参见杨登峰:《从〈民法典〉的编纂看行政法典的编纂——对“单行法先行”模式的一种考察与展望》,载《行政法学研究》2021年第3期。应松年教授提出,“国家制定行政法总则和编纂行政法典,确立依法行政的基本原则和制度,正是为了发挥行政法典的总纲性指引作用,促使政府在变革发展过程中能够坚守公平正义的底线,确保政府公权力规范行使,保障公民权利不受侵犯,最终满足改革发展的法治要求,加速法治政府建设”。参见应松年:《关于行政法总则的期望与构想》,载《行政法学研究》2021年第1期。以国家治理现代化为目标的新时代政府法治建设和全面深化改革国策是推动我国行政法法典化的历史契机,应当抓住这个历史性的契机而有所作为。我国早在二十世纪八十年代便开始尝试制定一部行政基本法,但是碍于当时条件有限,难以取得有效进展,于是借助《民事诉讼法》修改的契机,先行制定了《行政诉讼法》。参见前引,应松年文。四十年后,《民法典》的颁布进一步激发了行政法法典化的热情。随着我国行政法理论、制度和实践的不断完善发展,在法治政府建设的大背景下,行政法法典化的政策指向愈加清晰,《法治中国建设规划(2020—2025)》中的行政程序法与《全国人大常委会2021年度立法工作计划》中的环境法典、教育法典、行政基本法典,为我国行政法未来的法典化提出了初步构想。目前的理论探讨和实践探索情况虽然未达到法典化运动的程度,但法典化工作引起了学界和实务界普遍的重视却是不争的事实。行政法法典化进程道阻且长。任何法典的编纂都会存在困难甚至弊端,也必不可少地会出现担忧与反对的声音,甚至呈现出“法典化、反法典化、解法典化和再法典化”的上下波动。参见陈金钊:《法典化语用及其意义》,载《政治与法律》2021年第11期。但是,作为理性的法学人,我们更应该关注的是,探讨的不断深入也在进一步启发大家的思考与争辩,学术就是需要不同的声音发声;真理越辩越明,这样,法治化建设才能不断完善。

“近年来,数字技术已在实践中表现出更为强劲的行政方式重塑力。技术与行政方式的融合,已经实现了从‘政府上网’到‘数字政府’的跨越。数字行政法发展的终极阶段也具有高度不确定性,是具有强大生命力和远大前程的新生事物,数字创造价值,数字行政的发展要求我们的立法有足够的面向未来的能力。”展鹏贺:《数字化行政方式的权力正当性检视》,载《中国法学》2021年第3期。“行政基本法典编纂者必须‘通过正当性证成的理论架构为数字化行政划定正当边界,防止因盲目技术崇拜致使现有法律基础陷入结构失灵风险,同时也避免过度保守僵化阻碍技术对行政效能的提升’。”参见前引,展鹏贺文。现阶段,行政法学界关于行政法典体系构建的方案日益渐多,在这些方案中,本文更加倾向于认为,梁风云法官和王万华教授两位学者各自提出的方案较为完整、全面。具体来说,梁凤云法官提出行政法典方案由六编组成,其中第四编即为“数字化行政篇”。梁凤云:《直接制定行政法典的时机已经成熟》,载《民主与法制》2021年第33期。王万华教授提出行政法典方案由七编组成,其中第四编即为“政府与信息和数据相关活动编”,本编包括:政府采集、保管、利用信息和数据的活动,政府信息公开,政府数据开放制度基本框架,政府应用信息技术进行公共治理相关活动,等。参见前引⑤,王万华文。未来数字行政法将成为大数据时代法治建设领域全新的行政法学科分支。由此我们不难发现,将数字行政法纳入未来的行政法典已成为学者们的共识。但是,具体问题的深入研究还需学者们的进一步关注与探讨。对于数字化热潮关注的脚步应永不停息,更多的行政法理论与实务专家们仍需持续研究这一问题,力争在法典化编撰中将数字化的浪潮纳入学科体系建设,保持法学的时代性与发展性。